一辈子喜欢音乐的老头儿

赵芸

上海电影家协会第七期海上电影论坛的主讲嘉宾,邀请的是著名作曲家、音乐教育家胡伟立。八旬老翁,精神矍铄,一身休闲便装,蓝色圆领汗衫外套黑色西装,温柔慈祥的笑脸,炯炯有神的目光,白发苍髯,依然风雅、时尚。

讲座是在上海戏剧学院莲花路校区进行的,主题是传承、借鉴和创新。老先生风趣地说,很喜欢这次活动设计的海报,半张脸,很有意思。“你们看到的这半张脸说话是一本正经的,另一半则是风趣幽默的;看到的这半张脸是我的形象,看不到的那半张脸是画外空间,它可以启发你无穷的想象力。我们搞艺术工作的,不能把现实的东西照搬上去,一定要思考,一定要充满想象力。”

度身定制 一起走过的日子

“寻寻觅觅 在无声无息中消失/总是找不到回忆 找不到曾经被遗忘的真实/一生一世的过去 你一点一滴的遗弃/痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你……”

如果前面两句你还在念着歌词,那后两句一定是不由自主地小声哼唱起来,那太熟悉的旋律。是的,这就是刘德华演唱的《来生缘》,风靡了二十五年的经典老歌。

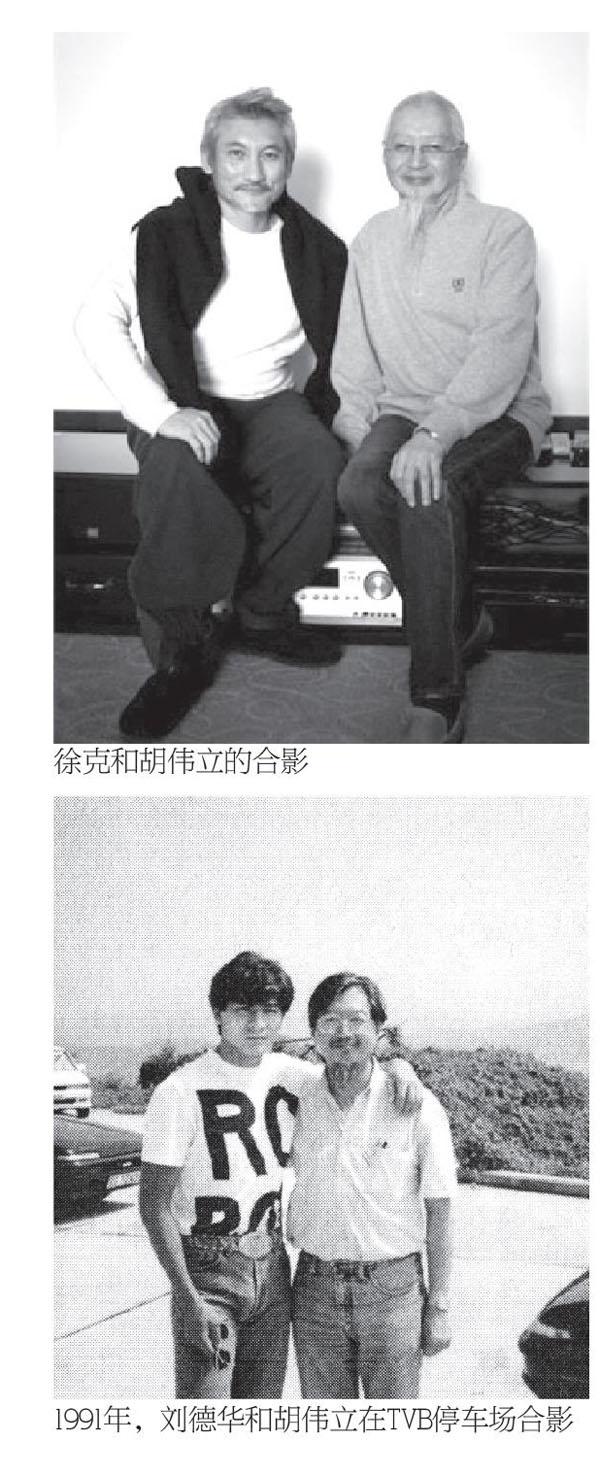

1991年元月,刘德华推出《一起走过的日子》,这是他的成名专辑。11月,又推出《来生缘》。听者喜欢,经典传唱了二十多年;歌者心仪,同一首曲调二度作词。《一起走过的日子》是电影《至尊无上Ⅱ之永霸天下》的主题曲,小美作词,由影片中饰演鸡翼的刘德华用粤语演唱,而《来生缘》则是刘德华自己填词,用国语演唱的一首歌。使“天王”(虽然,当时还未曾有天王的美誉)陶醉的那首优美旋律的作曲者,就是“一辈子热爱音乐,一辈子探索音乐和人性奥秘”的音乐人——胡伟立。

1991年,是胡伟立来香港的第五个年头。此前,他在北京艺术学院、中国音乐学院和北京电影学院任教,已为十多部故事片、三十多部纪录片及电视剧作品配乐作曲,为李谷一、刘秉义等演唱的歌曲编曲,创作了大量的音乐作品。但思忖着就这样步入退休以后的老年生活,他觉得太平淡,不好玩。“人总要有一点冒险的精神,要有好奇心,这会激发你的想象力,去开拓,去进取”。50岁那年,胡伟立来到了香港,选择了一条艰辛、攀援和不断超越自己的进取之路。

“拼命三郎”是胡伟立在读书、任教时的外号。初来香港的那段时间,“三郎”又焕发了青春活力。坐巴士、乘地铁,了解人文、熟悉环境,近距离观察似曾相识又完全新鲜的世界;泡书店、钻琴行,丰富知识、开阔眼界,短时间掌握电子乐器和电脑录音的器材;做家教、兼伴奏,发挥特长、蓄势待发,高效率探索不同体制下求职谋生的方式……百日之后,经朋友推荐,胡伟立被香港无线电视台(TVB)录用。至此,他在香港站稳了脚跟,得到了发展,也获得了成功。

1991年,香港永盛电影公司开拍由杜琪峰执导的《至尊无上Ⅱ之永霸天下》,作为在TVB小有声望的作曲、配乐者,胡伟立被邀请为该部电影作曲。在了解导演的想法和意图后,胡伟立着手创作。主题曲是放在西贡海面上鱼排爆炸的那个场面,初定由刘德华演唱。“他那时已经有十几张唱片了,但所有人都说他唱功不好,唱片没一张卖得动,我听了以后就尽量收集他所有的歌曲,分析他唱歌的特色、音域,尝试着从他现有的歌曲中去挖掘尚未被挖掘的潜力,用他音域中那段音色最好的部分,让他在没有任何负担的状况下尽量自如地去发挥。我要拿他最漂亮、最能发挥的一面展示给大家”。在清晰掌握演唱者的风格后,胡伟立为刘德华度身定制。两三天的冥思苦想,挑灯夜战,胡伟立交出了作品。小样交给导演杜琪峰,一次通过;然后是刘德华艺能公司的高层李小麟,他也特别喜欢,反复倾听,并将录音带转录给公司职员听,很快就全体通过了,《一起走过的日子》就这样出炉了。此曲获第十一届香港电影金像奖“最佳电影歌曲”提名奖(1992年)。电影上映同时,出版的音乐专辑销量空前,此歌也成为刘德华当年最喜欢的一首歌,每场演唱会的保留节目。后来,刘德华亲自填词《来生缘》并打入世界华语市场,在歌坛夺得“天王”的称号。2000年,此曲获香港世纪十大金曲奖及千禧十大金曲奖。

“胡老师是音乐上对我非常重要的人。那个时候我记得杜琪峰从来不相信我可以唱歌,后来胡老师写了一首歌,就是《来生缘》,广东话版本是《一起走过的日子》,他希望我能唱,唱了以后果真大红,所以连杜琪峰导演也开始相信我可以唱歌了。”刘德华如此感慨。胡伟立就是这样对待他的合作者、他的事业和他与生俱来最喜欢的音乐。

牵手老怪 同道中人的表率

“选择艺术行业一定要有奉献精神,不要只考虑它的利益、它的名义。要为艺术奉献自己所有的力量,去玩命。我们每个人,尤其是年轻人,把每一件小事做好了,做完善了,别人就会把更大的事情交给你。我这辈子最大的体会就是只管耕耘,不论收获,把每件事情干好,要不断超越自己”。论坛上,胡伟立娓娓道来。

在TVB工作初期,胡伟立为剧集所作的音乐没收过任何的报酬。不仅如此,他还无偿地将自己以往为影视剧所作的音乐用在剧集的配乐上。付出,付出,付出!这种不斤斤计较的性格令他和众多的监制、导演建立了良好的合作关系。1991年,由于胡伟立认真的工作态度和有目共睹的业绩,TVB授予他“杰出员工奖”的荣誉称号。

随着为《屈原》《赤脚绅士》《倚天屠龙记》《哗!英雄》《告别紫禁城》《审死官》《鹿鼎记》等影视作品作曲配乐的成功;随着《审死官》获第十二届香港电影金像奖“十大华语影片”并入围第二十九届金马奖“最佳电影音乐”(1992年),《鹿鼎记》主题歌《开心做出戏》获香港作曲家、作词家协会“最广泛演出奖”(1992年),胡伟立受邀作曲配乐的机会越来越多,其中就有徐克监制、袁和平执导的《铁马骝》。

九龙塘,徐克的电影工作室在一幢三层的花园洋房里。“打个照面,招呼一声”就是胡伟立和徐克在工作室最初的接触。因对作曲家的专业水准没有异议,讨论的话题就是导演的风格和对音乐的要求,《铁马骝》的作曲配乐顺利的交到了胡伟立的手上。

九十年代的香港,效率至上,艺术创作同样如此。不仅要有智慧、技术、还要有速度,有健硕的身体,要扛得住,这是对艺术家全方位的考验。好在,胡伟立对音乐制作有着独特的感悟,来港后又掏光积蓄摸索创建了自己的音乐工作室:一套有着开盘式八轨录音机、八轨调音台、合成器、音乐程序器、效果器、鼓机、扩大器、音响、话筒、耳机等较为完善的电子音乐制作设备,好马好鞍,胡伟立自由驰骋在自己的音乐世界里,乐此不疲。

三天之内,胡伟立把以古曲《将军令》改编、黄霑填词的主题歌《少年当自强》的伴奏音乐做好,又去广州录了音(需要粤语和国语两个版本),当满怀欢喜的将作品交差时,接到的却是徐克要他为《黄飞鸿Ⅲ之狮王争霸》配乐的消息。当时,不说刚完成《铁马骝》还没喘口气,况且手上还有杜琪峰的《东方三侠》、TVB的电视剧集《风之刀》的配乐。

为了不影响作品的质量,也为了不把自己的身体拖垮,在完成TVB手头的工作后,胡伟立向TVB提出了辞呈。虽然,自己对公司充满了感激,公司也舍不得这样一位敬业的员工离开,但还是非常理解并同意了他的要求。1993年,胡伟立离开了工作七年的TVB,在香港的影视圈更加自由地翱翔了。

在胡伟立的眼中,徐克是一位有着闪电般思想、忘我拼搏和对作品完美执着的导演。《黄飞鸿Ⅲ之狮王争霸》是徐克《黄飞鸿》系列的第三部,包含着艺术家励精图治的思想和先天下之忧而忧的社会责任。为了最大限度满足导演对艺术作品的完美体现,胡伟立去了北京,用三天的时间请北京的乐队现场录音,以增强作品的力度和气势。当胡伟立抱着母带和混录好的音带回到香港的时候,徐克又出了一道新的难题。

回到香港,胡伟立接到去工作室看样片的电话,但出乎意料的是既不是《铁马骝》,也不是《黄飞鸿》,而是一部将在周六午夜场上映的《东方不败Ⅱ之风云再起》,要求胡伟立为此片配上至少五十分钟以上的音乐,且台湾滚石唱片公司同时要出版这部电影的原声带,而做完这一切的时间只有三天!这年,胡伟立56岁。

为了自己魂牵梦绕的音乐艺术,为了导演孤注一掷的高度信任,胡伟立签下了出版合同。高度敏锐的艺术感悟,对电声操作技术的娴熟掌握,“音乐技术控”的胡伟立又拼命了。一边看样片,一边确定影片所需音乐的主次段落,然后配置和声、安排不同的声部,还要冷静的在电脑上编程序、做效果,平衡各个声部的音量比例,合成录音。就这样,昏天黑地连轴转了七十二个小时。当午夜场的展映空前成功,当与公演同时推出的电影原声带CD畅销再版,胡伟立的音乐实力在业界获得了空前的赞誉。“当时有很多朋友是通过这张CD认识我的,有很多段落出现在很多不同的电影和电视剧中。但现在听起来会感到‘汗颜,毕竟因为时间仓促,电影是遗憾的艺术,音乐也是。”

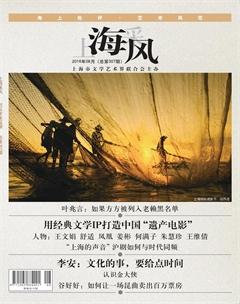

徐克是出名的工作狂,而胡伟立的拼命三郎也名副其实,学术上的探讨,思想上的交流,对艺术完美的追求,使他们彼此理解和尊重对方,共同的志向使两人从合作关系成为了至交的好朋友。

徐克曾这样评价胡伟立:我拍《七剑》,找川井宪次配乐,希望他给武侠片带来一种不同的感觉和气氛,我认同他的功力,却始终觉得比起我们中国的配乐家而言,少了一种源自民族自身的感情。在那之后,我变得特别怀念黄霑(香港著名词曲家、作家、导演),怀念他那种将自己的感受和领悟植入中国的民族情感,并将它演变成音乐的造诣。但如今黄霑不在了,要给我的《龙门飞甲》配上足以传世的音乐,就只有胡伟立了”。

2011年、2014年,徐克再邀胡伟立为《龙门飞甲》《智取威虎山》作曲配乐时,退而未休的耄耋老翁欣然答应。两部影片分别入围第三十一届香港金像奖“最佳原创音乐”和第三十届中国电影金鸡奖“最佳音乐”。老友合作,精神愉快,战果辉煌!

音乐世界 逐梦艺术的圣殿

艺术家成功的光环是多彩、绚丽的,然而,编制光环的过程却是凡人无法体味和感受的,胡伟立亦是如此。1937年,胡伟立出身在香港一个富裕的家庭。父亲胡瑞祥,麻省理工的博士,中国电机工程师学会的首届会员。大伯胡正祥,1921年哈佛医学院毕业,后在麻省跟随专家从事病理研究,是我国第一代的病理学家。按常理,胡伟立该承袭父辈的事业,可偏偏少年兴趣的天平倾向了艺术。

胡伟立清晰记得四岁那年,在桂林漓江沙滩的一个夜晚,戴爱莲的舞蹈,马思聪的小提琴,那个神秘月夜带来的印象深深镌刻在脑海之中,挥之不去。母亲曾求学圣玛利亚女校,喜欢唱歌,也喜欢京剧。小时候,胡伟立就跟着母亲学唱、吊嗓子。凡是母亲会唱的,他都会唱。因为嗓子好,记性也好,那些京剧师傅们都特别的喜欢他。少年时代,他还拜过司徒华城、司徒海城两位大师学拉小提琴,那些优美的旋律深深地根植于他幼小的心灵。与生俱来的音乐爱好,潜移默化的艺术滋养,使胡伟立越发地爱上了音乐。1949年5月,胡伟立考入圣芳济中学,为了庆祝全国解放,外号“小神童”的他加入了学校的演出队,担任独唱、领唱和京剧演唱。一心不能二用,胡伟立把排练、演出当成了主课,学业自然也就跟不上了,被父母训斥是经常的事。后来,父亲因病去世,自己的嗓音也发生了变化,便不再唱歌了。家里有一台父母从国外带回来的手风琴,他就对照着书籍自己练习。以后在圣约翰中学念书的时候,也还和组有乐队、爱好音乐的高年级学生一起玩,毕竟自己是太喜欢音乐了。

父亲去世后,母亲要经营管理庞大的产业,还要照顾四个子女的生活,自然也就顾不上这个爱音乐不爱数理的儿子。借着胡正祥来上海开会的机会,母亲便将他托付给了大伯。胡伟立就这样跟着大伯来到了北京。小时候,由于父亲工作经常变动,胡伟立也就跟着四处迁徙,又加上喜欢音乐,也没心思学习。现在到了大伯家,想着不该再这样混下去,还是应该好好念书。特别是和大伯同住一屋,看到大伯等身的著作、对中国医学事业作出的贡献,是真正地被触动、被震撼了。十七岁的青少年幡然醒悟,发奋学习。好在他天资聪颖又机缘巧合,1955年,虽然带着“资本家”出身的这顶帽子,胡伟立还是以备取第三名的资格被北京师范大学音乐系录取,侥幸挤进了大学之门。

在大学,胡伟立如鱼得水,之前的音乐基础发挥了超常的作用,加上为配合形势提出的各种创作要求,都激发他及其旺盛的创作欲望。处女作品小提琴独奏《凌霄花》即获多次公演,小提琴独奏《农村小调》被时任上海音乐专科学校教授兼管弦系主任陈又新慧眼相中,作为《全国小提琴教材》;小提琴独奏《晨曲》刊登在1959年第六期的《音乐创作》上;表演唱《没有说完的故事》也刊登在了1959年第二期的《歌曲》上……

1960年,胡伟立大学毕业,由于成绩优异,被留校任教,教小提琴。1962年,胡伟立幸得恩师马思聪点拨,三载学艺,获益匪浅。期间,还曾被大师鼓励以《梁祝》参加“上海之春”首届全国小提琴比赛,后来因各种原因只是以听众的身份参加了观摩活动。

颠沛复杂的人生旅途中,胡伟立喜忧参半,有幸运,但经历的人生波折、生与死的考验也太多太多。创作成功是喜悦的,但心里的憋屈也是有的,因为组织创作歌剧,被批判宣扬资产阶级思想;创作的民族音乐古筝弹唱《歌唱焦裕禄》获得高度褒奖,作品在人民大会堂、中南海演出,自己却因为“出身不好”被拒之门外;院校合并,专业改行;非难时期家遭浩劫,大伯罹难……

有人说,在胡伟立的作品中,悲凉的感觉具有穿透力。的确,他的内心有着人生太多的经历和感触。虽然,小提琴独奏《梁祝》没在“上海之春”的舞台上进行演绎,但制作故事片《梁祝》的音乐,使胡伟立再次激情燃烧,将生活中的喜怒哀乐化作每一个乐章、每一段乐句、每一节音符。使胡伟立释然的是,《梁祝》获得了第十四届香港电影金像奖“最佳电影配乐”奖(1995年)。

“人生不同的阶段,以生存的意志不断向现实挑战,用艺术的涵养去坚持刚毅的信念”。50岁那年,胡伟立抛弃一切,回到出生地香港,从零开始,施展浑身解数在影视圈奋力拼搏;60岁光景,胡伟立择善而居,定居加拿大多伦多,进社区慰问,开音乐讲座,淡泊名利享天伦之乐,沉淀自己作人生小结。最近,依然健硕的80老先生又和80后的年轻导演玩在了一起。“这个年纪还有年轻人和我一起玩,特别的幸福,这说明我和他们之间还容易相处,没有代沟”。

第七期“海上电影论坛”的主持人是上海戏剧学院影视学院的著名录音师、第十三届金鸡奖最佳录音奖获得者詹新先生,他说:“胡老师的音乐之路给了我们一个巨大的信心,你从今天开始学都是可以的,胡老师50、60、70、80都在努力创作新的东西,他的心态是我们艺术工作者所必须具备的。老先生80岁还在奋斗,我们更无颜说退休了。”

真诚祝愿“一辈子喜欢音乐的老头儿”在美妙的音乐旋律中继续自由地驰骋,快乐地创作并享受着幸福的生活。