鸠摩罗什弘法之旅与石窟艺术的情缘

润良

碧血黄沙,西风古道瘦马,断肠人在天涯。在鸠摩罗什从龟兹前往长安的漫漫弘法路上,石窟艺术是照耀他足迹的一盏盏明灯。

作为一种宗教文化,石窟艺术取材于佛教故事,兴于魏晋,盛于隋唐。它吸收了印度健陀罗艺术精华,融汇了中国绘画和雕塑的传统技法和审美情趣,反映了佛教思想及其汉化过程,是研究中国社会史、佛教史、艺术史及中外文化交流史的珍贵资料。

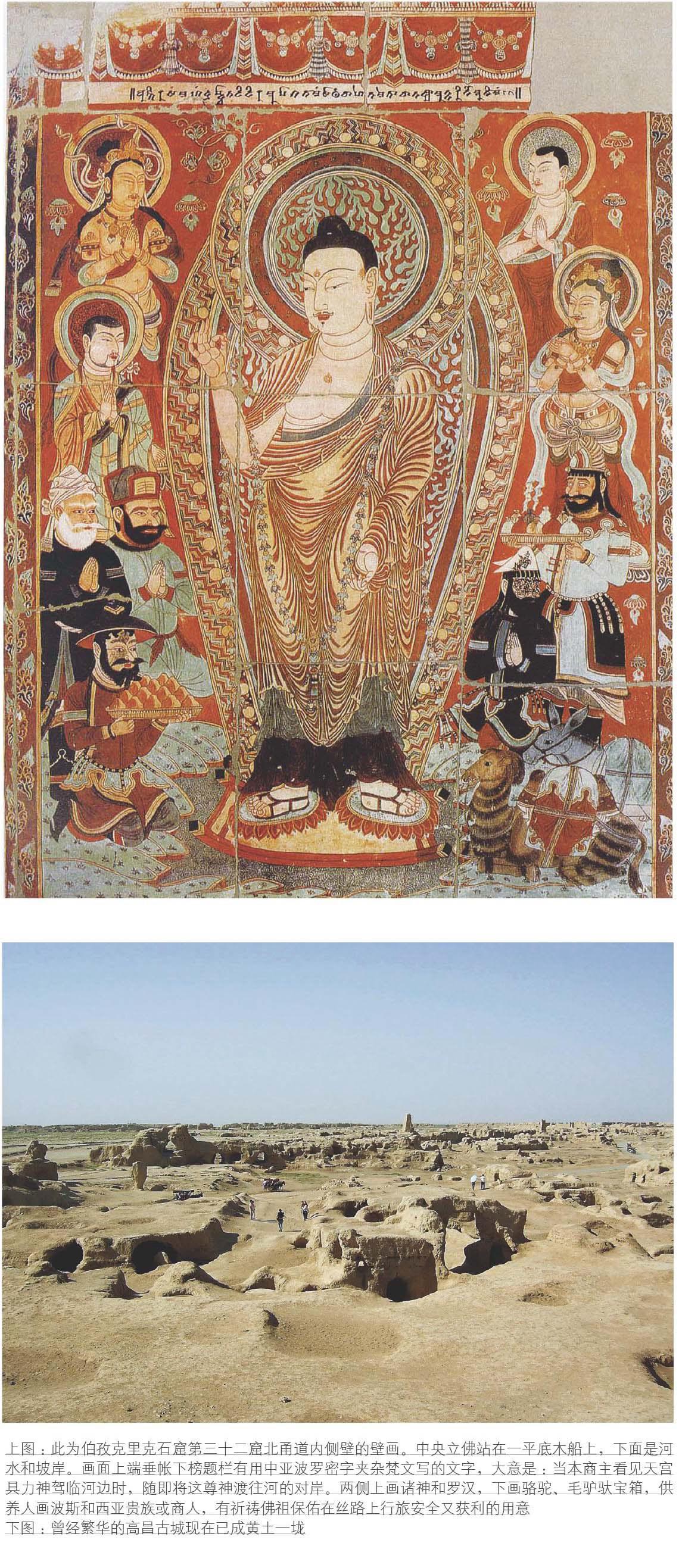

石窟艺术与佛教关系十分密切,为当时信佛的人们服务。因信仰佛教的各阶级、各阶层人物不同,他们所属的佛教宗派也不一样,因而在造像与壁画的题材上,也要根据自己那一宗派的经典造像。所以石窟艺术的发展,因时间、地点的不同,发展情况也不一样。如新疆石窟,除唐代或以后汉人所开的窟画出一些大乘经变以外,其余早期开凿的各窟,全看不到反映大乘经中的故事造像。这些石窟群中,遗存到今天的雕像,主要是释迦和菩萨等单独的形象,其次则多是佛本生、佛本行(即如何苦行、忍辱、寻求解脱)等故事画像。这些画像多数是根据《声闻藏》各经创造出的,与外国商人竺婆勒子竺法度学小乘教唯礼释迦的记载相同,与法显、玄奘等人所记天山南簏各国信仰小乘教的记录也完全吻合。

石窟艺术是佛教艺术,它反映了佛教思想及其发生、发展的过程,它所创造的像、菩萨、罗汉、护法,以及佛本行、佛本生的各种故事形象,都是通过具体人的生活形象而创造出来的。因而它不能割断与历史时期人们的生活联系,它不像其他艺术那样直接地反映社会生活,但它却曲折地反映了各历史时期、各阶层人物的生活景象。这应该是石窟艺术的—个特点。

人们往往从年代上确定石窟艺术在佛教史和美术史中的地位。这当然有一定道理,但更重要的是看其在石窟中影响。

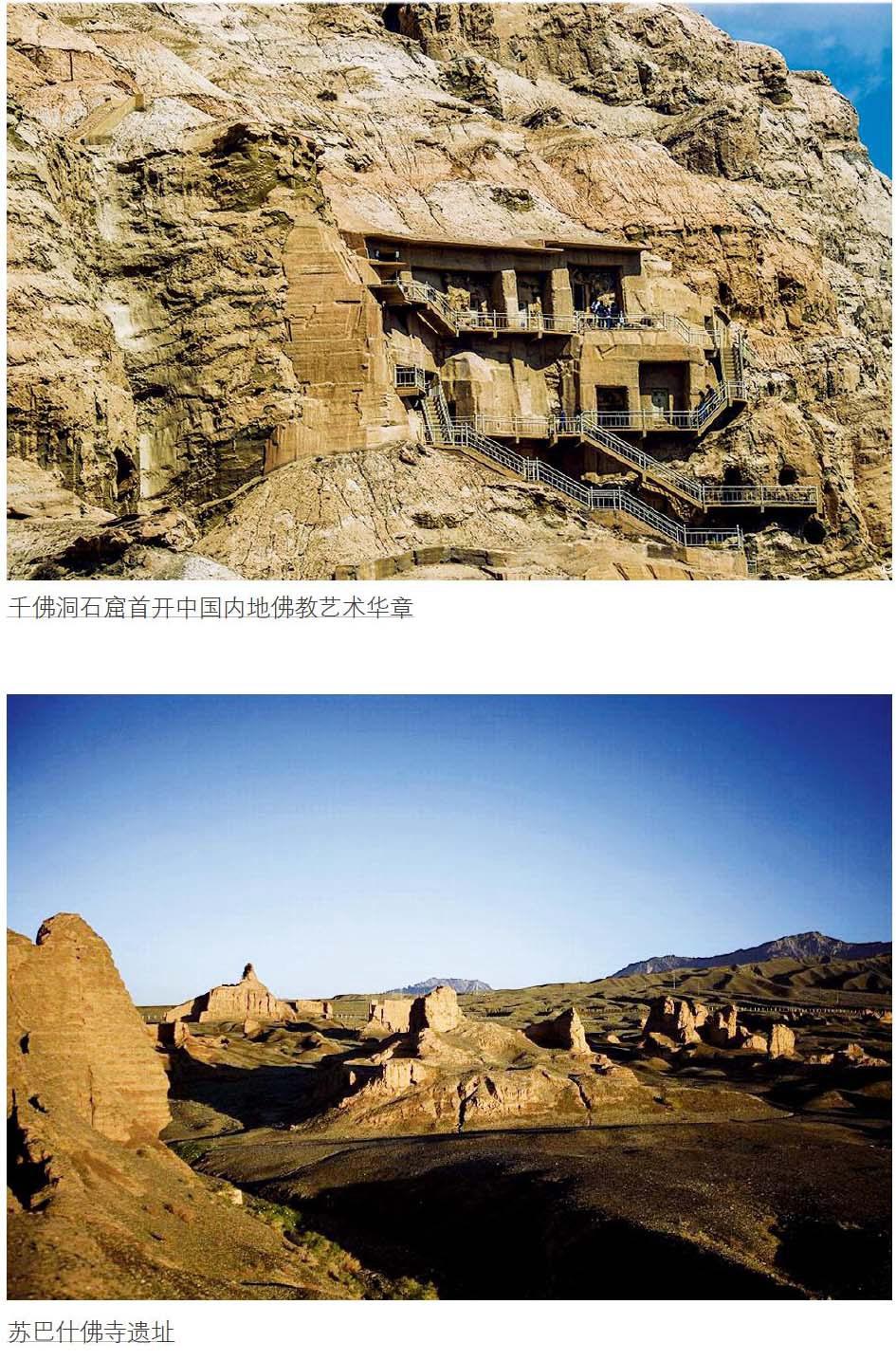

第一站 苏巴什佛寺遗址、克孜尔石窟

苏巴什佛寺遗址,又称昭怙厘大寺,位于新疆库车县城东北却勒塔格山南麓,该遗址是魏晋到唐时期龟兹乃至西域的佛教文化中心。苏巴什佛寺始建于魏晋时期,龟兹高僧鸠摩罗什曾在此开坛讲经。此寺至隋唐达到繁盛,僧侣曾多达万人,香火甚盛,唐玄奘西去天竺取经路经此地,亦驻留两个多月。苏巴什佛寺遗址分东、西两寺,在铜厂河东西两岸。东寺已毁,存庙塔、僧舍遗迹。用土坯建造,存有三座高塔。西寺亦用土坯建造,尚存僧舍残垣和数处高塔,北面有一排佛洞,洞壁上刻有佛像和龟兹文题刻。

克孜尔石窟位于新疆拜城县,属于龟兹古国(我国古代有名的高僧——鸩摩罗什出生在龟兹)的疆域范围,是龟兹石窟艺术的发祥地之一,其石窟建筑艺术、雕塑艺术和壁画艺术,在中亚和中东佛教艺术中占极其重要的地位。龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲,曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。佛教从印度先传入新疆,形成“西域佛教”后,再传入中原。龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心,也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。石窟则是佛教艺术的重要形式,通过建筑和壁画来宣传佛教教义。龟兹石窟窟群比较集中,壁画内容丰富,不仅有表现佛教的“本生故事”“佛传故事”“因缘故事”等壁画,还有大量表现世俗生活情景的壁画。有研究石窟的专家指出,龟兹石窟是一部古龟兹文化的百科全书。而在龟兹石窟群中,克孜尔石窟被视为群芳之冠。克孜尔石窟是新疆石窟遗迹中起点最大、保存最好的一处,也是中国最西处最早的一处大型石窟群。研究人员介绍,石窟壁画最早开始于公元3世纪,距闻名世界的敦煌壁画还要早三百年。敦煌研究院前院长段文杰先生曾多次说,研究敦煌深层次问题的钥匙在克孜尔千佛洞。

第二站 高昌古城、柏孜克里克石窟

高昌故城自公元前1世纪建高昌壁,到13世纪废弃,使用了一千三百多年。始建时间距今已有两千多年了。高昌城始于公元前1世纪,是西汉王朝在车师前国境内的屯田部队所建,后毁于西北蒙古游牧贵族以海都、都哇发动的叛乱中。登高眺望,故城平面略呈不规则的正方形,布局可以分为外城、内城和宫城三部分,总面积约200公顷。外城墙基厚12米,高大11.5米,周长约5公里;夯土筑成,夯层厚8—12厘米,间杂少量的土坯,有清楚的夹棍眼;外围有保存完好凸出的马面。南面有三个城门,其余三面各有两个城门。西面北边的城门保存最好,有曲折的瓮城。内城在外城中间,城墙全为夯土城,西、南两面保存较好,其建筑年代较外城为早。宫城在最北面,外城的北墙就是宫城的北墙,内城的北墙是宫城的南墙。

高昌故城保存最好的部分首推外城墙,结构完整,宏伟壮观。

外城西南角的一所寺院,占地近一万平方米,由大门、庭院、讲经堂、藏经楼、大殿、僧房等组成。从建筑特征和残存壁画上的联珠纹图案分析,其建筑年代约在公元6世纪。寺院附近还残存一些“坊“市”遗址,可能是小手工业者的作坊和商业市场。外城的东南角也有一所寺院,保存有—座多边形的塔和一个礼拜窟(支提窟),是城内唯—保存有较好壁画的地方。从壁画的风格和塔的造型分析,为回鹘高昌后期(公元12-13世纪)的建筑。

第三站 莫高窟、白马塔

莫高窟始建于十六国时期的前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第—个洞窟。此后法良祥师等又继续在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。元代以后煌停止开窟。

敦煌石窟营建的一千年历程,时值中国历中上两汉以后长期分裂割据,走向民族融合、南北统一,臻于大唐之鼎盛,又由颠峰而式微的重要发展时期。在此期间,正是中国艺术的程序、流派、门类、理论的形成与发展时期,也是佛教与佛教艺术传入后,建立和发展了中国的佛教理论与佛教宗派,佛教美术艺术成为中国美术艺术的重要门类,最终完成了中国化的时期。

从中国绘画美术的门类角度看,敦煌石窟壁画中的人物画、山水画、动物画、装饰图案画都有千年历史,自成体系,数量众多的特点,都可成为独立的人物画史、山水画史、动物画史、装饰图案画史。特别是保存了中国宋代以前即10世纪以前如此丰富的人物画、山水画、动物画、装饰图案的实例,这是世界各国博物馆藏品所未见的。

1.建筑艺术

在多个洞窟外存有较为完整的唐代、宋代木质结构窟檐,是不可多得的木结构古建筑实物资料,具有极高的研究价值。

2.彩塑艺术

敦煌石窟开凿在砾岩上,除南北大像是依山而建的石胎泥塑外,其余多为木架结构。彩塑为敦煌艺术的主体有佛像、菩萨像、弟子像以及天王、金刚、力士、神等。彩塑形式丰富多彩,有圆塑、浮塑、影塑、善业塑等最高34.5米,最小仅2厘米左右(善业泥木石像),题材之丰富和手艺之高超,堪称佛教彩塑博物馆。

3.壁画艺术

石窟壁画富丽多彩,各种各样的佛经故事,山川景物,亭台楼阁等建筑画、山水画、花卉图案、飞天佛像以及当时劳动人民进行生产的各种场面等,是十六国至清代1500多年的民俗风貌和历史变迁的艺术再现,各朝代壁画表现出不同的绘画风格,反映出中国封建社会的政治、经济和文化状况,是中国古代美术史的光辉篇章,为中国古代史研究提供珍贵的形象史料。

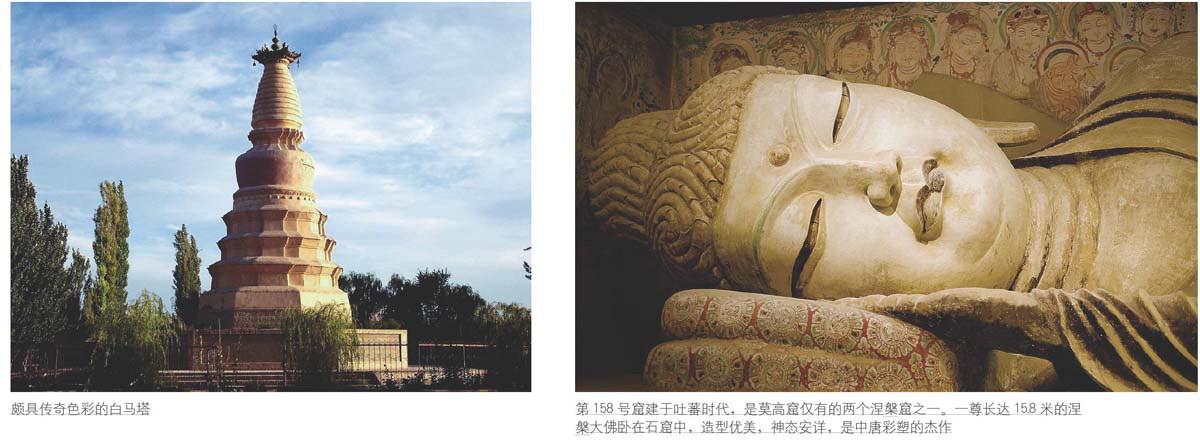

白马塔坐落在甘肃省敦煌市沙州古城东隅。始建于后秦,现塔为清道光二十四年(公元1843-1844年)重建。据传,这座古塔是著名龟兹高僧鸠摩罗什为他的心爱坐骑白马而建。吕光等于384年攻破龟兹,并征服西域30余国后,请高僧鸠摩罗什东归传经。当行至敦煌时,鸠摩罗什夜梦他所乘白马托梦说,白马本是上界天骝龙驹,受佛主之命,特送他东行。现已进阳关大道,马将超脱生死之地,到葫芦将另有乘骑。次日醒来,果然白马已死去。当地佛教信徒遂葬白马于城下,修塔以纪念,取名“白马塔”。

第四站 鸠摩罗什寺、天梯山石窟

鸠摩罗什寺始建于东晋南北朝(公元386-403年),后凉建国初年,吕光为安顿古代著名的西域高僧、佛经翻译家鸠摩罗什大师的身心,下令召募各地能工巧匠,大兴土木修建的寺院,建好后命名为鸠摩罗什寺,是其初入内地安身弘法演教之处,(他到凉州的十七年里学习汉语,书法,文字)寺内雄立的罗什寺塔是为纪念鸠摩罗什而建,塔内供奉鸠摩罗什的舌舍利。现在罗什的舌舍利,就供奉在这座塔下。塔内藏有:罗什舌舍利一粒、碎身舍利五粒、铜佛—尊、罗什塑像一尊、大藏经一部、石刻《【佛说阿弥陀经》一卷。

天梯山石窟也称大佛寺,位于武威城南50公里处,地处中路乡灯山村,创建于东晋十六国时期的北凉,距今约有1600年历史。在佛教文化与石窟寺艺术方面,北凉与北魏是源流关系,即北凉为源,北魏为流。

人们往往从年代上确定石窟艺术在佛教史和美术史上的地位。这当然有一定的道理,但更重要的是看其在石窟中的影响。如果单从年代上看,新疆的许多石窟都比敦煌石窟和中原石窟要早,但它对中原石窟没有产生直接影响或影响甚微。按史料记载,莫高窟始创于前秦建元二年,即前凉升平十年(366年),炳灵寺石窟169号的题记是公元420年,天梯山石窟创建于412-439年。

从年代上看天梯山石窟比莫高窟迟一些,与炳灵寺石窟基本相当。但这两个石窟尤其是莫高窟影响非常大,—提石窟,必称莫高窟和云冈、龙门。但北魏时期的莫高窟并不有名,也没有对云冈、龙门产生直接影响,反而是凉州僧人及其天梯山石窟,声名显著,对莫高窟和敦煌佛教的发展产生过一定影响。专家们一致的看法是,莫高窟虽为中国内地最早的石窟艺术开创地,但它正式开窟建寺的时间要从420年北凉灭西凉之时算起。莫高窟历史上出现的开凿盛期是北魏孝明帝时(516-528年)。这时随着洛阳的一批官宦、僧侣和工匠的进入,中原汉风在这里开始流行。而这已经是天梯山石窟开凿100年以后的事。从以上的简单叙述中我们可以清楚地看到,中国石窟的影响过程应当是:天梯山石窟—云冈石窟—龙门石窟—敦煌石窟。这里并非有意贬低莫高窟而提高天梯山,而是从影响和源流关系上探索出中国石窟的一种发展脉络,用事实说明,真正影响中原石窟风格的非天梯山石窟莫属。

第五站 麦积山石窟

麦积山石窟是麦积山风景名胜区重要景点,国家队级旅游景区,因山形酷似农家麦垛之状,故名。

麦积山石窟窟龛凿于高20-80米、宽200米的垂直崖面上。存有窟龛194个,其中东崖54窟,西崖140窟,泥塑、石胎泥塑、石雕造像7800余尊,最大的造像东崖大佛高15.8米,壁画1000余平方米。

麦积山石窟被誉为“东方雕塑馆”,为中国四大石窟之一,其他三窟为:敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟。

麦积山石窟艺术,以其精美的泥塑艺术闻名中外。历史学家范文澜曾誉麦积山为“陈列塑像的大展览馆”。如果说敦煌是一个大壁画馆的话,那么,麦积山则是一座大雕塑馆。这里的雕像,大的高达16米,小的仅有10多厘米,体现了千余年来各个时代塑像的特点,系统地反映了中国泥塑艺术发展和演变过程。这里的泥塑大致可以分为突出墙面的高浮塑,完全离开墙面的圆塑,粘贴在墙面上的模制影塑和壁塑四类。其中数以千计的与真人大小相仿的圆塑,极富生活情趣,被视为珍品。

第六站 草堂寺

草堂寺是中国“佛教八宗”之一。三论宗”的祖庭,第一座国立翻译佛经译场[1-2],也是佛教三大译场中时间最长,规模最大的译场[3-5],是佛教中国化的起点[6],全国重点文物保护单位,位于陕西省西安市户县圭峰山北麓。

草堂寺创建于东晋,迄今已有1600多年的历史。原为后秦皇帝姚兴在汉长安城西南所建的逍遥园,弘始三年(401年),姚兴迎西域高僧鸠摩罗什居于此,苫草为堂翻译佛经,由此得草堂寺名。[7]

佛教中著名的“中观三论”——《中论》《百论》《十二门论》都是由鸠摩罗什在草堂寺译出,为三论宗的创立提供了经典,所以他被尊为该宗开祖,草堂寺也因此被奉为三论宗祖庭[1]。鸠摩罗什应请译出《成实论》,大力弘扬成实派宗风,所以草堂寺又被视为“成实宗”的祖庭。还由于华严宗五祖定慧禅师即宗密,曾在草堂寺著书讲学多年,所以又被视为华严宗祖庭。日莲专依鸠摩罗什译的《法华经》建立日莲宗,日莲宗信徒将草堂寺视为其在中国的祖庭,并尊鸠摩罗什为初祖。草堂寺被中国佛教三论宗、华严宗和日本佛教日莲宗尊奉为祖庭,在世界上独一无二。

附录:从石窟艺术衍生出来的艺术品

佛经

当鸠摩罗什年近六十开始在长安译经,草堂寺就是其晚年主要的生活场所,后来日本日莲宗捐资1600万日元在寺内修建了鸠摩罗什三藏大师纪念堂。如果我们将其毕生翻译的佛经进行大体的归纳:从翻译目的来看,大致可分为两类:一类是应长安僧俗的要求,新译或重译的佛典,如《坐禅三昧经》,是为了适应中土对禅法的需要而自行编译的,既非原本,亦非罗什本人的主张,此外应后秦司隶校尉左将军安城侯姚篙之请重译的《妙法莲华经》,应后秦太子姚汉之请而译的《小品般若经》及后秦王姚兴命安城侯姚篙与沙门千二百人于长安大寺请求重译的《维摩话经》等,既为中土人士所需,又与罗什的思想倾向一致,另一类是罗什侧重弘扬的龙树、提婆的中观学派的代表论著,如《中论》《百论》《十二门论》等三论和《大智度论》。

这些佛学经典不仅是研究佛法哲学的最要文献资料,今天看来它们也是承载着历史的珍贵文物,而鸠摩罗什作为中国佛教四大译经家之一,其译著的历史价值、文献价值就更加突出。所以在艺术品市场中关于鸠摩罗什译著的珍贵文物也往往会受到藏家和市场的青睐。

邮票

除克孜尔石窟外,与鸠摩罗什东传佛法密切相关的还有柏孜克里克石窟、敦煌莫高窟和麦积山石窟,但这几座石窟中的经变画虽有所区别,但都与鸠摩罗什弘扬传播大乘佛教密切相关。石窟艺术涵盖内容广泛,不仅仅只有壁画,还包括其建筑风格艺术和佛教供养的一些习俗习惯等。每一座石窟都是—座丰富的艺术宝库,因此中国邮政发行过众多关于西北地区石窟艺术的特种邮票,如麦积山石窟、敦煌莫高窟、龟兹石窟等。

1.姚秦三藏法师鸠摩罗什译妙法莲华经观世音菩萨普门品

来源:中国嘉德2013年春拍《观心——宗教文化艺术品系列》专场

LOT号:1819

估价:25万—50万RMB

成交价:74.75RMB

2.北宋刻《妙法莲华经入注七卷》(姚秦)鸠摩罗什译,(隋)智者疏并记,(宋)道威入注

来源:西泠拍卖2014年秋拍《古籍善本》专场

LOT号:2433

估价:5,00万—8,00万RMB

成交价:943万RMB

鸠摩罗什已离我们远去,但是他的译著、他的思想却固化在这些历史遗迹之中,给今日的我们留下了艺术和美的享受。而这些也只是一个开始,是西北地区艺术探究的冰山一角。西北既是广阔的也是神秘的,或许我们真的可以试试重新走过这段丝路。