探索方格运用发展空间观念

许丽容

小方格,大空间。简单的方格图,蕴含的空间维度不只是二维的思考,更具有三维的想象。在丰富多彩的格子图世界里,在多种多样的数学活动中,学生将更好地理解和把握空间认知、发展空间观念。

一、运用形象化策略,呈现格子图的直观功能,提升空间想象能力

抽象与形象是一对矛盾,从学生的角度说,抽象的东西是看不见、摸不着的,如果没有凭借直观形象的东西,学生会觉得枯燥无味,没有媒介也就无法想象。因此,运用格子图的直观性进行形象化教学,是提升学生空间想象能力的有效途径。

北师大版数学三年级下册“平移”一课。教师引导学生先结合生活实例感受平移现象,直观体会它的特点。再巧设问题,在一个没有任何标记的平面上移动一枚棋子,让学生猜测移动的距离,从而引出格子图这一工具,感受格子图的价值所在。通过实物在格子图上的平移,在具体的操作活动中,学生体会平移运动的过程,体会格子图能精准地表示物体平移的距离。比较平移前后的两个物体的相同与不同,体会平移前后的物体形状、大小不变,位置变了。教师利用这个机会,先让学生独立思考、自主探究,然后在小组中充分展示思维过程,同时也能在倾听中把自己的想法同其他人的方法实行比较,理解和采纳不同的意见。这样,既呈现了多种方法,又发现了规律,也充分体现了格子图的直观功能。

通过找寻具体实物的某个位置平移,体会点、线、面的运动归根结底是点的运动,教师适时优化方法,紧紧抓住图形的“点”,让学生重点研究,渗透运动变化的思想,大大降低了错误的概率。最后再由实物在格子图上的平移过渡到平面图形在格子图上的平移,是学生在知识技能层面上的提升。教师不能让学生只停留在具体实物的操作上,而应由动态到静态,由具体到抽象,让学生不仅仅会操作,会说,还要会画。这样,格子图的直观功能体现无遗,同时也发展了学生的空间观念,提升了学生的空间想象能力。

二、精心设计问题串,探索格子图的运用实效,强化观察辨析能力

“不愤不启,不悱不发。”在课堂上,新授课中的难点往往会导致学生的思维受到阻碍。此时教师可以适当地将这些难点问题加以分化,体现出一定的层次性与诱导性,巧妙地让学生在探究中突破难点,同样也能提升学生的逻辑思维能力。日常教学中,某些学习内容与学生的生活实际有比较大的距离,学生无法找到两者的连接点,思维处于暂时的“断路”状态。这时学生迫切需要一个引导者,而教师的有意创设的各种问题无疑成了引导学生展开观察思考的助力剂。

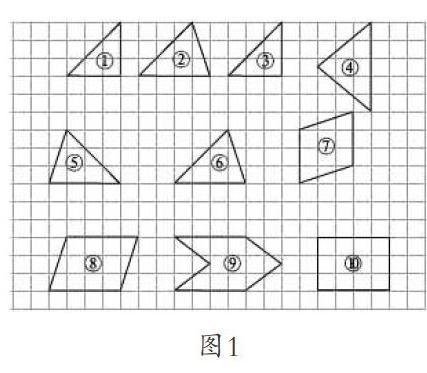

一位教师在执教“比较图形的面积”(北师大版五年级上册)时,设计了这样的问题串(主题图如图1所示):

问题一:有哪几组面积相等的图形?

问题二:两个图形面积相等的理由是什么?

问题三:剪前的图⑨和剪后的图⑨什么变了,什么不变?

问题四:你还能找到谁和谁的面积相等?你是怎么想的?

……

课堂提问的目的是引导学生学习与思考。问题是学生探究知识的起点,教师要把问题串设计到点子上,让学生听得明白,才能答得从容。本课问题串中的关键点是问题二及问题三,结合格子图问题创设得恰到好处,这样不仅可以激发学生的学习兴趣,还可以引发学生认真观察,并在观察的过程中准确辨析。

数学需要创设学生喜欢的丰富多彩的情境激发学生学习的需求,但是简单的素材同样能从数学思维角度去激发学生学习的需求。教师巧妙运用格子图,帮助学生建立“出入相补”“转化”“割补法”等面积探究中经常用到的数学知识,在教师的点拨引导中,学生进行细致观察,实现真正的数学思考,体会格子图的运用实效,同时发展了学生的观察辨析能力。

三、提供方格素材,探究格子图的桥梁作用,提高动手操作能力

好动、好玩是孩子的天性。儿童的思维是从动手操作开始的,切断活动与思维的联系,思维就不能得到发展。尤其是探求新知时,要为学生提供必要的思维素材,创设内容丰富的活动场景,使学生借助已有的知识和多种感官参与新知的探究活动。

格子图作为学生学习面积公式的重要铺垫及辅助工具,也是度量思想在数学教学中的基础应用。学生有了格子图这一有力的学习工具就能对学习内容进行阶梯式地思考探究,从而有效提升学生的空间观念。

在“长方形的面积”一课的教学中,学生对面积等于“长乘宽”道理的理解,其本质就是对“长代表什么”与“宽代表什么”的理解,为了更好地达到这一目标,教师可以为不同的学生设置不同的操作材料,就如不同的长方形,不同格子数有的多有的少,可以让课堂上因不同的材料而引发不同的思维层次。在学生动手操作之后,依据作品所呈现的思维水平层次逐步呈现密铺、一行一列铺等铺法,交流数法及算式的意义。这个过程中,学生同时经历两次比较:第一次比较,同一个长方形的不同摆法,为什么都可以用同一个算式表示?即都是通过数一行摆4个(3个),可以摆3行(4行)得到;第二次比较,两个不同长方形的面积数法有什么相同点呢,即都是通过数每行摆几个,可以摆几行得到。学生在动手操作的过程中逐步建构“长”与“每行摆几个”,“宽”与“摆几行”之间的对应关系,以及体会“长乘宽”的雏形。

接下来,教师设计了一个“想象铺”的环节,在没有给出数据的情况下,由学生估测面积,同时在不同结果的碰撞中激发出长和宽数据的重要性和必要性,即“有了长,就可以知道……”“有了宽,又可以知道……”这一过程中,学生虽然未动手摆格子,但通过材料的缺失引发的思考及想象铺格子,学生的思维水平无疑更为接近理解对应关系以及“长乘宽”的道理。

最后,在不同水平层次的操作基础上,教师通过问题“一行摆几个、摆几行与长方形的长与宽有什么关系呢?”引领学生思考,让他们自主提炼、建构长方形面积计算公式,将存储于大脑当中的操作经验提升为思维经验,有了这些铺垫,学生自然而然地理解了“长乘宽”所蕴含的道理。

整个教学过程,化“静态的教材”为“活动的现实”,化“教师传授”为“自主探究”,化抽象为具体。随着活动的开展,学生由浅入深地展开探究性学习,学习兴趣浓厚。而方格作为学生学习新知的一种工具,很好地起到了桥梁作用,对帮助学生理解“长乘宽”的道理起到了不可替代的作用。学生们在操作中理解数学知识,又在学习新知的过程中提高了动手操作能力。

总之,简单的格子图,其实不简单。在探索方格图运用的过程中,学生便有了做数学、体验数学、经历数学的机会,同时极大地发展了空间观念。

(作者单位:福建省晋江市深沪中心小学 本专辑责任编辑:王彬)