以文化人美丽数学

施乐旺

“年、月、日”是人教版三下的教学内容,知识点多且细碎,学生既要认识什么是闰年、平年、大月、小月、平月,还要学会分辨。如果是简单的灌输,知识性目标容易达成,但忽视了学生主体素养的发展。沈俊杰老师执教“年、月、日”打破许多教师的旧有观念,上得非常“好看”。

【教学片段】认识大、小月

师:你们可知道一年有几个月?

生:一年有12个月。

师:以一个闰年为例,366天。把这三百六十多天分配到12个月,每月大约分得几天?

生:每月大约有30天。

师:我们把366天平均分到12个月,每月分得30天,还余6天。这6天你们会怎样安排?把权力交给你们,试着在你们的作业单上分分看,在相应的表格中画圈表示一天。

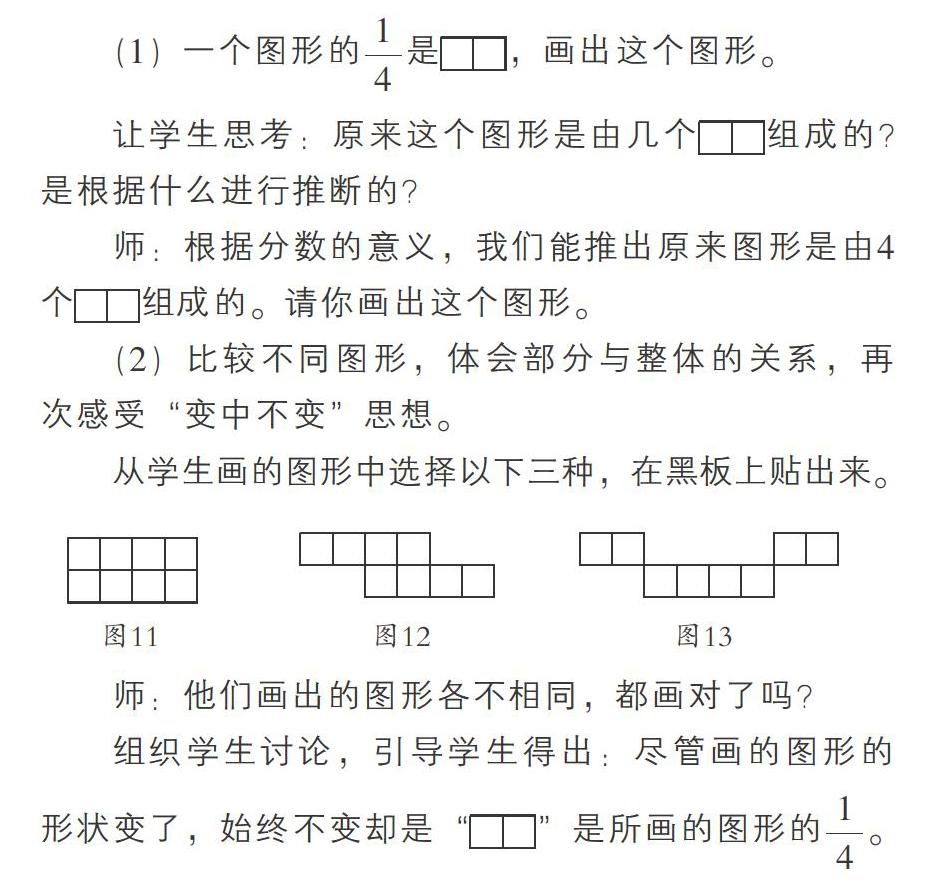

教师巡视收集学生作品,选取了其中3种分法呈现在黑板上。

师:这样一来,一年中,有的月份仍然只有30天,我们把每月有30天的月份统称“小月”。有的月份多分得了1天,有31天,我们把每月有31天的月份统称“大月”。

师:黑板上的这些分法中,你更喜欢哪种分法?为什么?

生:我喜欢第一种分法,因为五月份是我的生日。

生:我也喜欢第一种分法,因为七月份可以放暑假。

生:我认为前两种分法更有美感,因为它很有规律。

师:他提到了“规律”,我们把大月安排在所有的单数月或双数月,这样的排列有规律,体现了数学的和谐美和对称美。其实早在公元前46年,就有人和我们这样分配的同学想到了一块了,他是日历的修订者——古罗马的恺撒大帝,他也想到了把大月安排在所有的单数月或者是双数月,这样一来,又有规律又好记。你们觉得恺撒大帝会保留这两种分法里的哪一种分法呢?悄悄告诉你们,恺撒大帝的生日在七月份。

生:第一种。

师:他也希望自己出生的月份是大月,这样才能显示出帝王的风范。于是保留了第一种分法,把所有的大月安排在单数月。

师:不过我们刚才是按闰年来分配的,一个平年比闰年要……

生:少一天。

师:这一天应该从几月减去?在当时,古罗马帝国会在每年二月的赎罪节上处决犯人,因此二月被视为不吉利的日子。

生:在二月减去1天。

师:这时的二月只剩下了29天。后来继位的国王叫奥古斯都,他出生在八月,当时的八月是?

生:小月。

师:就因为这个,他就有了想法(课件播放录音:我是奥古斯都,现在的罗马皇帝是我,和恺撒大帝一样拥有权威,我出生的月份,也要是大月)于是奥古斯都任性地将八月增加了一天,改为31天的大月。这样,每年又多出了一天,多出的一天又该从几月减去?

生:二月。

师:是呀,不吉利的日子,少过一天是一天,这一天又被减在了2月,只剩下了28天。28天的二月出现在平年,相应的把它称作“平月”,闰年时,二月有29天,2月29日这一天被称作“闰日”。

师:现在,他们俩都满意了,可日历上出现了什么情况?

生:七、八、九三个大月连在了一起。

师:这样,大月分布的又不均匀了,怎样才能避免这三个月连大?

生:去掉九月。

师:七月能动吗?恺撒在那。八月能动吗?奥古斯都在那。我们只好把九月这个大月挪到十月,把十一月这个大月挪到十二月。这样的大小月分布情况,直到公元1582年,教皇格里高利十三世颁布新历法时,还一直沿用。这和我们今天日历上的分布情况也是一致的。

【赏析】

沈老师在教学时选择的“大、小月研究素材”与教材呈现的不一样。人教版教材是出示了2011年和2012年的年历,让学生通过观察、统计、分类整理,以不完全归纳推理的方式发现规律:一年有12个月,有31天的月份是……由于不是重复排列的规律,所以学生很难分辨哪些月是大月,哪些是小月,必须借助歌诀或拳头记忆法实现知识记忆。虽然学生在这样的学习活动中积累了一些数学活动经验,但在理解知识层面上其实是先入为主,变相地直接灌输。当然,因为关于“度量衡单位”这一板块的知识基本是约定俗成的概念,所以在实际教学中也无可厚非。

但沈老师的设计却给了我们一个迥异的视野,他把学生带回到公元纪年的起点,让学生化身知识形成的主宰,制订、修订纪年方式。原本枯燥的、硬性规定的计量单位突然鲜活了起来,学生感到原来大、小月的确定过程如此曲折。这样的学习过程俨然是在制作一部关于“大、小月”的传记电影,学生的学习兴趣被点燃。课程改革以来,教师们常常思考:什么是数学课堂教学中最需要做的事?“数学好玩”是数学家陈省身先生对数学的赞美,但为什么学生常常难以感受到数学的魅力呢?这值得我们思考。这节课沈老师通过自己的教学智慧充分展示了数学的亲和力,拨动着学生的好奇心,激发学生学习的原动力,体验数学的好玩与生动,使学生对数学由厌学到乐学。

本课让学生乐学的一个重要原因是教师借助“公元纪年史”融入数学教学,将数学文化创生于学生的学习过程中。什么是数学文化?广义的数学文化,除数学的思想、精神、方法、观点、语言,以及它们的形成和发展以外,还包含数学史中的人文成分、数学与社会的联系、数学与各种文化的关系等。这节课的“公元纪年史”其实就是数学史。

数学文化离不开数学史,但是不能仅限于数学史。古罗马公元纪年的数学文化在成人眼中是既定存在的,但教师如果只是将它作为史料展现给小学生阅读,学生充其量只是阅读了一个遥远的历史故事,仅仅是停留在了解数学史的阶段。沈老师带领学生在生动具体的问题情境中,将既定的数学知识恢复为原始的状态,重新探索计时单位“大、小月”的确立,将年、月、日的数学文化巧妙融入学生的学习过程,这对于学生来说是一次知识的再创造。

当学生拥有了把366天分配到12个月的权力时,学生的创造并非毫无章法,无论是按大月、小月、大月、小月……”,或“小月、大月、小月、大月……”,或先“六个大月后六个小月”,都是按整齐的交替重复排列的规律进行分配,符合数学的本质和美学。正如恺撒大帝一般,虽然想体现自己的意志——“七月份是我的生日,我想多一天”,但并没有随心所欲地任性分配,而是在不违背自然科学和数学规律的原则下表达自己的意愿,这是理性思维在发挥作用。这个“把366天分配到12个月”的学习活动,正是对数学文化中“数学的思想、精神、方法”和“数学史的人文成分、数学与社会的联系”的良好诠释。

其次,在这节课中,教师没有让学生简单地从年历中获取“大、小月分布”这一知识结果,而是让学生参与知识产生、发展和应用的全过程,真正凸显学生的主体地位。一方面,让学生知道了大、小月“是什么”,还让学生知道了“为什么”,在将来应用时,相信学生对大、小月的分布一定印象深刻,特别是扰乱了规律的7月和8月的分配,学生完全可以脱离歌诀或拳头,跳出死记硬背,实现轻松记忆。这是以学生为主体发生数学文化的体验,是单纯观察现代年历所不可替代的。另一方面,数学史是一部漫长而曲折的奋斗史、创造史,这节课中,沈老师带领着学生穿越时空,经历了公元纪年的产生、变化、发展和应用,让学生体悟每一个数学概念的产生,每一个定义的确认,是一代人甚至几代人的辛勤付出,感受其中的道理,从而学会求知和生活。

这正是数学文化的魅力。当我们在教学中以数学文化育人,既美丽了数学,也幸福了学生!

(作者单位:江西省上饶市广丰区商城小学 责任编辑:王彬)

——以写老师为例,让学生写人时有话可说