我国农民工城镇住房保障的供给机制探究

方蔚琼

(福建师范大学 经济学院, 福建 福州 350007)

我国农民工城镇住房保障的供给机制探究

(福建师范大学经济学院, 福建福州350007)

摘要:农民工城镇住房保障是疏解农民工住房问题的重要制度安排,是城乡发展一体化、工业化、城镇化进程中的阶段性任务。农民工住房保障的边缘化,制约着经济社会改革的纵深发展。公平地将农民工纳入城镇住房保障体系,实现农民工住房保障市民化、制度化,是推进以人为核心的新型城镇化的客观要求和战略举措。当前,应进一步厘清农民工住房保障的思路,结合农民工城镇住房需求的区域性差异,从城乡统筹的视角出发着重解决供给难题,探寻行之有效的供给机制,从而推进农民工城镇住房保障的市民化和制度化。

关键词:农民工; 住房保障; 供给机制

随着我国新型城镇化的深入发展,农民工市民化进程加快推进,解决农民工住房保障问题也日益重要和迫切。一些地方城市对于农民工住房保障模式的探索虽然在改善农民工住房问题上取得一定的成效,但对于实现农民工住房保障的制度化而言仍然任重道远。2015年11月召开的中央经济工作会议明确提出,要加快农民工市民化,明确深化住房制度改革方向,把公租房扩大到非户籍人口。可见,加大农民工的住房保障力度将成为未来几年推进农民工市民化工作的努力方向和重要抓手。当前,进一步厘清农民工住房保障的思路、探索农民工住房保障的有效供给机制,是亟待研究的重要课题。

一、农民工城镇住房需求的发展态势

(一)随着我国城镇化的加速发展,农民工城镇住房需求将不断增加

随着工业化的发展,城镇化是我国未来经济社会发展的一个重要趋势。“十二五”期间我国仍处于城镇化加速发展阶段。2014年,我国城镇化率已达到54.77%,城镇人口超过农村人口数量。城镇化过程必然伴随着大量农村人口向城市迁移,城镇农民工总量将会持续增加,进而带来城镇住房需求的增加。2013年农民工数量已达到2.69亿人。其中外出农民工1.66亿人。截至2014年6月底,外出农民工已达1.74亿人,比上年同期增加了307万人。在2013年外出农民工中,跨省流动人口数接近7800万人,占比46.6%;省内流动人口超过8800万人,占比53.4%。在跨省流动农民工中,主要流向东部地区,占比85.3%;流向中西部地区的比例仅13.8%。跨省流动农民工主要流向大中城市,省内流动农民工以流入小城镇为主。不同地区农民工流动的趋向表现出较大的差异性,东部地区外出农民工以省内流动为主,72.6%仍在东部地区省际间流动;中西部地区外出农民工以跨省流动为主。其中,中部89.9%、西部82.7%流向东部地区。

一方面,我国加速了经济结构调整和产业转移升级,加大对中西部发展的支持力度,有效促进了中西部地区经济发展,吸引中西部地区外出农村剩余劳动力回流,实现中西部地区农村劳动力的就地就近转移。在农民工居住情况中,乡外从业回家居住的比例增幅较大,从2008年的8.5%到2013年的13%,增加了4.5个百分点。这与当前出现的农民工就地就近转移增加的新特点相符。另一方面,随着我国产业结构的升级、农民工职业技能教育培训力度的加大以及新生代农民工文化素质的稳定性提升,农民工整体就业结构将发生深刻变化。尽管从总体上看,外出农民工仍以二三产业中的制造业、建筑业和服务业为主,但制造业比重将会逐步下降,餐饮、娱乐、新型家政服务业等第三产业正成为农民工就业的重要方向和选择。农民工住房解决途径与其所从事的行业紧密相关,建筑业农民工多居住于项目周边的简易工棚,制造业农民工则居住于集体宿舍,服务业农民工大部分自行租赁住房。随着从事第三产业农民工比重的增加,更多的农民工将通过市场租赁解决住房需求。

(二)举家迁移和新生代农民工成为主力,住房需求结构变化明显

随着经济体制改革的深化和城市化的快速发展,我国户籍制度、就业制度和社会保障制度等二元社会体制都将会逐步弱化。2010年中央一号文件提出积极稳妥推进城镇化,深化户籍制度改革,促进符合条件的农业转移人口在城镇落户,鼓励有条件的城市将职业稳定且已在城市居住一定年限的农民工逐步纳入城镇住房保障体系。因此,随着越来越多的农村人口向城市迁移,举家迁移的农民工比例将不断增加。已有研究表明,农民工群体的流动形态正在从单一劳动力“独闯”向携家带口的“家庭化”迁移演变。家庭化移民模式使得农民工在城镇的居住问题也将更加突出,住房保障需求更为迫切。2010年第六次人口普查结果显示,新生代流动人口已超半数,接近1.2亿人。全国流动人口动态监测数据显示,2012年流动人口平均年龄约为28岁,可见新生代已成外出农民工主体,流动方向和因素更趋多元,但普遍青睐大城市。超过七成新生代希望落户大城市。这些80后、90后新生代农民工受教育程度较高,定居和融入城市的愿望强烈。未来随着他们进入婚育阶段,对城镇的住房要求也会更高,将会明显影响和改变农民工整体住房需求结构。

(三)农民工分层分化、住房需求多元化

农民工群体在个体能力与素质、年龄与体力、技能与经验等方面都存在较大差异性,根据收入状况、职业特点、流动程度、留城意愿等,不同类型农民工住房需求差异较大。农民工在进城后收入状况不断分化,不同收入水平农民工在住房需求的层次上存在较大差别,高收入农民工有能力到正规住房市场购房或租房解决住房需求,也较可能获得住房金融支持。中低收入农民工则可能无力支付正规住房市场的价格水平而只能通过非正规住房市场,选择居住环境较差、位置较偏但房价、租金也较便宜的住房。这部分群体的保障性住房需求更为迫切。同时由于农民工群体的多行业就业,在保障需求上也存在较大的差异性和多层次性。农民工的流动性更是其申请保障性住房的难点所在。农民工群体正经历着代际分化和社会分层的发展趋向,根据农民工代际差异,可分为第一代和新生代农民工;根据其市民化程度和对城市住房需求差异性,可划分为准市民定居型、徘徊暂居型和返乡型三种类型。随着农民工的分层分化,其住房需求也日益多元化。

农民工城镇住房问题的产生与发展,既与中国城镇化进程中农民工群体的发展密切相关,也是快速城镇化阶段城镇住房问题的典型表现。农民工群体的产生与发展是农民工城镇住房问题的内生环境,从本质上决定了农民工城镇住房需求的特殊性,而快速城镇化阶段则构成重要的外部环境,深刻影响和制约着农民工城镇住房问题的发展和解决。农民工作为城镇中低收入群体的重要组成部分,其住房问题应该从城镇居民住房保障的角度和框架出发,将其进行统筹考察和规划,不应只是将其视为“过渡性人口”“流动人口”,不考虑其住房需求,或是以其特殊性为由,试图实行住房保障的“双轨制”,将其单列并实施单独的保障体系。应该在新型城镇化背景下,以住房保障市民化为目标,将其统一纳入城镇住房保障体系,并结合其就业、流动性特征的考虑,多渠道拓展其住房方式,化解其住房难题,为其融入城市增强信心和能力。

二、农民工城镇住房保障的基本思路

2011年以来,我国很多地方城市在农民工住房保障方面开展了多种积极的实践,但从覆盖面和整体效果来看,依然是杯水车薪,农民工住房保障任务复杂而艰巨。农民工城镇住房保障应着眼于城镇化、工业化和现代化的发展方向,充分认识农民工城镇住房保障的战略意义和艰巨性,以实现住房保障市民化为目标,以现有城镇住房保障制度框架为依托,以稳定就业农民工为突破口和重点,促进农民工住房保障模式与城镇住房保障体系的有效对接,协同构建阶梯式住房保障供应体系。

从整体来看,农民工城镇住房保障应确立三个层级目标:

初级目标——阻扼农民工住房问题的累积惯性,扭转农民工居住条件恶劣窘况,为农民工提供安全、经济、适用住房,满足其基本居住需求,提升农民工就业稳定性和城市劳动力供给的可持续性。

中级目标——顺应城市化趋势、“农业转移人口市民化”历史潮流,帮助部分有能力也有意愿长期留城定居的农民工提高居住质量和提供安居保障,促进其融入城市,实现住房保障市民化。

高级目标——通过农民工城镇住房保障与城镇住房保障体系的“无缝”对接,最终统筹城乡形成城乡一体住房保障体系,保障和实现全民住房福利公平。

当前要积极推动农民工住房保障方式的多样化,提供包括廉租住房、公共租赁住房、租赁补贴、住房公积金等方式。积极促进供给方式多元化,鼓励社会资本参与保障性住房配建、允许农民工集中的开发区和产业园区建设单元型或宿舍型公共租赁住房、允许农民工用工数量较多的企业在符合规定标准的用地范围内建设农民工集体宿舍、在政策范围内积极探索由集体经济组织利用农村集体建设用地建设公共租赁住房。以住房保障市民化为努力方向,按照市民身份和待遇将已农转非的进城落户农民纳入城镇住房保障体系,享受城镇住房保障市民化。尚未农转非的农民工要通过建立居住证制度,逐步实现常住人口住房保障等基本公共服务的均等化。

三、农民工城镇住房保障的供给机制

农民工城镇住房保障的供给机制从源头制约着农民工实际可获得的住房保障质量,不同的价值选择和供给思路决定了不同的政策供给方式和组合,也制约着住房保障的实际效果。供给主义与需求主义路径的考量和选择,分类供给的必要性,都是农民工住房保障供给机制构建中必须认真把握的问题。

(一)供给主义与需求主义两种路径的平衡

1.供给主义路径的选择

从供给主义思路出发的住房补贴政策,普遍被称为“生产者补贴”或俗称“补砖头”。旨在增加有效供给,改善供给结构,促使供给曲线右移,从而降低住房的售价或租金。政府的公共住房政策目标是把农民工纳入住房保障体系,保障其基本居住条件,特别是扶持和帮助城镇常住农民工的住房需求。目标的实现必须有相应的政策工具或具体措施。供给的具体政策工具主要有政府直接投资建设或直接向非营利性、租金受到管制的公共租赁住房提供财政补贴;政府还通过财政货币政策上间接补贴激励开发商或非营利机构开发建造农民工住房,包括政府减免各种有关的行政性收费和税收,土地出让要求配套建设一定比例的保障性住房的相应调低土地出让金,融资贷款的低息和贴息,政府提供贷款担保等间接金融补贴手段。通过上述多种政策工具的组合运用来提高农民工住房保障实际操作中的效率。

目前对农民工开放的公共租赁住房,随着公租房与廉租房的并轨运行,应该也对农民工开放,关键在于租金标准是以公租房的租金价格还是廉租房的租金水平,而这取决于农民工群体的收入差异以及户籍限制是否完全放开。保障性住房的并轨管理,既优化了保障管理水平和效率,也有利于农民工住房保障梯次退出与进入的顺利对接。从供给房源来看,需结合农民工住房需求等实际情况,合理调整保障性住房建设项目类型,增加公共租赁住房供应比例和总量。除政府直接投资建设公共租赁住房外,还应增加普通商品住房按比例配建公共租赁住房的比例,鼓励、引导企业和社会资本参与公共租赁住房建设。

(1)供给主义路径中的区位选择

供给主义路径中的区位选择问题是影响供给效率的重要因素。多地保障房出现空置现象。在河南省已建成的保障性住房中空置超过一年的就达2.66万套,其中安阳市空置率高达68%;陕西有超过10万套保障房无人入住;南宁一保障房小区出售近三年,亮灯率不足10%。[1]一些地方的保障性住房建设存在“重建设轻规划、重数量轻质量、重完工轻分配、重建房轻产业配套”的不良倾向,使部分保障房偏离保障民生之初衷。选址偏僻、交通不便、基础设施的不完备,致使部分保障房遇冷,一些住户甚至申请到保障房后又“回流”市区租房。大量空置的保障房凸显了供给主义路径的效率问题,也折射出区位选择的重要性。

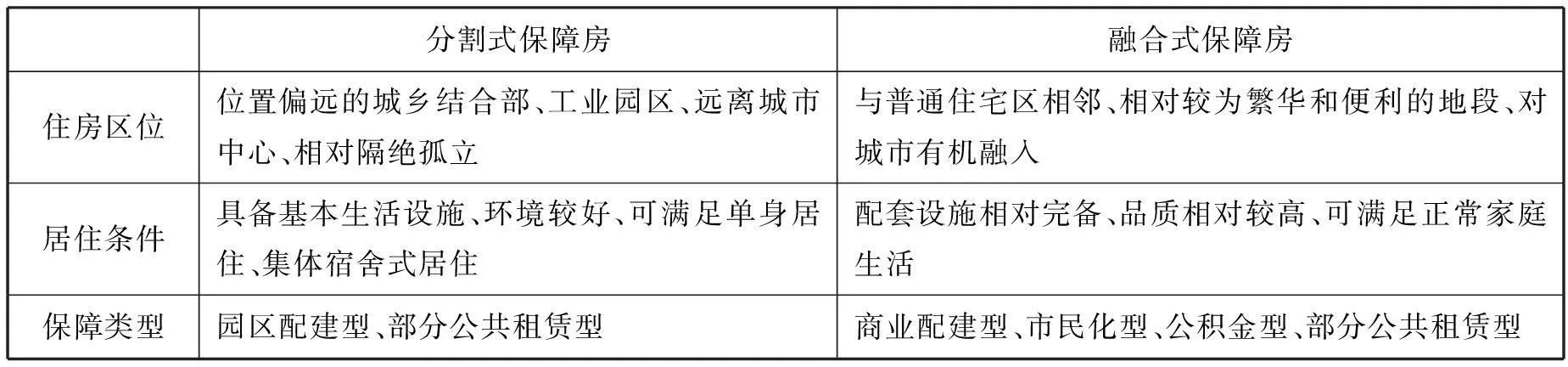

在农民工住房保障供给机制的构建中,还有一个需要深入思考的问题,即如何在农民工住房保障目标模式和政策实施中避免产生居住隔离和强化居住隔离与非永久性迁移的恶性循环。根据社会排斥理论,住房所可能产生的居住隔离、保障性住房的区位选择和供给模式会影响农民工的城市社会融入,制约市民化进程。邹一南(2014)认为居住分割与农民工非永久性迁移存在一个循环强化机制,是农民工市民化的重要障碍。实现农民工永久性迁移的住房保障政策应具备促进农民工收入提升的功能,以使其退出居住分割与非永久性迁移的循环。他将现有的住房保障政策分为融合式和分割式两类(见表1)。[2]通过对融合式住房保障政策的实证检验得出:融合式的住房保障政策对农民工收入水平提升具有显著作用,居住在融合式保障房环境中的农民工,随着进城务工年限的增长,其收入水平会得到更快的提升,具备住房支付能力的可能性更大。保障房所在区位比住房条件具有更明显的收入提升效应。

表1 两类保障房的划分和比较[2]

住房区位比居住条件对工资收入提升速度具有更显著的影响,因此住房保障政策应注重农民工保障住房的区位规划,不应将农民工群体和城镇居民的居住区位割裂,而应促进两者互相融合,农民工可在更大程度上分享城市公共资源的利益。因此,采用融合式的住房保障政策,有利于促进农民工市民化永久性迁移,应采用城市核心区的公共租赁型、商业配建型并扩大住房置换型和公积金型保障政策的覆盖范围。保障房的供给机制应该致力于改变现有的“居住分割——非永久性迁移——居住分割”的恶性循环,改变农民工非永久性迁移预期,最终实现永久性迁移。

(2)供给主义路径中的价值选择

保障房可能为中低收入者而建,也可能是为政府土地收益而建,为开发商利益而建,为应付上级检查而建,如果是后三种情况的话,保障性住房建设难免存在选址过偏、工程质量问题和层层应付、只求政绩达标等问题,作为民生工程的保障房,沦为土地级差地租工程、开发商利益保障工程、“数字保障工程”。一些地方一面保障房空置,一面还在继续建设保障房。例如青岛,号称全国最大的保障房社区已成为空城,销售两年多,收到的申请不足200份,2015年还要继续筹建保障房10000套,“经过统筹协调,该建设任务已经分解下达各区”。可见,价值选择问题间接性地影响了供给的效率,并带来新问题。

在新型城镇化发展进程中,迫切需要解决1亿多农业转移人口“住得下”的问题。仅以实物配租的方式不仅不能有效适应外来务工人员较强流动性的特点,而且在土地供给、保障性住房资金等方面对政府形成更大供给压力,更有可能造成地方政府性债务规模的扩大。因此,在改善和解决农民工等低收入群体居住问题上要创新思路,加大棚户区、城中村、危房改造工作力度,同时考虑调整和优化补助形式,采用租金补贴等方式,宜建则建、宜补则补,提高保障性住房补助资金的使用效果和资源配置效率。[3]

2.需求主义路径的选择

从需求主义思路出发的住房补贴政策,又称为“消费者补贴”,俗称“补人头”,旨在降低购租房的门槛成本、消费支出和机会成本,提高消费者的住房支付和融资能力。需求端的政策工具主要有通过财政资金发放住房津贴,直接补助农民工的住房需求或政府直接面向农民工提供租金和房价补贴,为他们分担部分住房支出;更为普遍使用的是体现在住房金融政策和税收政策上的间接补贴,包括低息贴息贷款、政府担保以及与购租房相关的税收减免等政策支持,并通过这些工具结合,放大和提高政策效应。

(1)需求主义路径的优势

租金补贴相比实物配租,是更为便利和可操作的补助方式,对于外来务工人员或城镇所有的低收入群体而言都是更优的选择。第一,从保障对象来看,可以综合考虑就业、子女教育、交通等因素以及收入支出安排情况自主选择租房,避免排队摇号申请等繁琐程序、时间损耗及因保障性住房选址较偏而造成的生活不便。第二,在政府方面,通过租金补贴形式帮助低收入住户自主租房,可弥补保障性住房供给总量不足、供需结构不平衡等缺陷,节省建设保障性住房的资本性支出,避免低效投入而导致地方政府性债务的进一步增加和保障性住房的建后闲置。截至2013年6月底,在地方政府性债务中,用于保障性住房建设的为6851.7亿元,若加上用于保障房建设方面的政府负有担保责任以及可能承担一定救助责任的债务,则达到10947.8亿元。第三,租金补贴是消化存量住房的应对举措和预案之一。目前房地产投资过热导致商品房供应过剩,我国房地产税改革势将进一步推进,将使住房消费趋于理性,并逐步释放个人存量住房,可作为住房保障的房源。政府对农民工等低收入群体提供租金补贴,既有利于消化存量住房房源,也节约了土地资源和建设资金。

(2)需求主义路径的国际经验

发达国家虽没有农民工这一社会阶层,但他们对中低收入者的购租房倾斜政策也为保障我国农民工住房提供借鉴价值。例如英国政府推行的“部分产权”购房计划,购房者可出资购买50%产权,由银行或抵押银行融资支持和由政府提供补贴,以低于市场价格供给购房者。美国在住房政策上主要以优惠政策和资金补贴政策直接援助低收入家庭。美国对能够支付月供房屋抵押贷款,但没有能力支付购房首付的无房户,可申请政府交纳首付款的特别资助。此外,美国针对特定人群的住房问题,向他们提供政府担保,如美国设立了联邦住房管理局、退伍军人住房管理局和农场主住房管理局,分别针对有意愿无能力的中低收入家庭、退伍军人家庭和农民家庭申请购房抵押贷款,由政府提供政策性担保,提高特定群体购房的融资支付能力,并可较好控制相关金融风险。住房津贴方面的典型代表包括美国1974年起租房优惠券和租金证明、英国和德国的独立住房津贴制度。

(3)需求主义出发的住房券实验

农民工住房券,是农民工以农村土地置换城市公共租赁住房的凭证,由房管局统一印制,各市独立发行仅限于本市使用,用途限定为租赁或购买公租房,不得转让或出售,住房券实质为农民工退出农村土地的相应价值补偿。

退出宅基地及其他土地的农民工,按照其流向可分为两类,并采取不同的补偿方式:一类是由本地流往外地城市工作和定居的农民工,该类农民工由于是跨市流动,难以统一衡量住房券价值,在短期目标下宜只选择货币补偿;另一类是留在本地城市工作和定居的农民工,则货币补偿、住房券补偿两种方式均可以选择。即住房券补偿加上货币补偿,所退出宅基地价值和住房补贴以相应标准的住房券形式补贴,不足部分给予一次性现金补偿。不论是住房券还是现金补偿,补偿价值要以所退出宅基地、承包土地、农村住房以及相关住房补助为价值衡量标准。

住房券是一种基于需求方补贴思路,旨在打通城乡住房保障壁垒,推进农民工住房保障城乡对接和一体化的积极尝试,为农民工盘活农村资源,主动融入城市提供了重要的资金支持,应积极进行试点和完善农民工住房券机制,创新农民工城镇住房保障的供给机制。

总之,尽管供给主义和需求主义两种途径的出发点不同,但都是出于达成农民工城镇住房保障目标。通过住房制度的改革和完善,按照公平性和效率性有机统一的原则,二者综合优势互补,采取和运用政策组合工具,激发政策创新潜力和空间。把供给主义和需求主义两种导向思路与政策工具相组合,才能有效形成农民工住房保障的供给机制。

(二)分类供给的考量

构建农民工住房保障供给机制,应充分考虑农民工的群体特征特殊性,实施分类供给。根据《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》的指导思路,宏观上可以根据是否已落户,分为两大类:已农转非的落户农民工按照市民同等待遇享受城镇住房保障待遇;尚未农转非农民工则要以积极的态度,采取多种措施提供保障,逐步实现基本住房保障服务的均等化。

需要进一步细化和分类探索针对农民工群体的城镇住房保障供给体系,根据农民工职业、收入和市民化意愿进行分类保障。根据调查,农民工对于可选择住房保障政策最愿意接受的方式主要有三种:一是由用工单位提供的住房补贴;二是由政府提供的廉租房;三是政府给予优惠政策的单位建房。但农民工仍存在群体性差异,在解决住房问题的期望方式上存在不同的倾向:低收入农民工更倾向选择廉租房,或由政府给予优惠政策下由用工单位自建宿舍;高收入农民工则更倾向通过房产租售市场自行选择,希望政府、单位提供税收优惠、住房补贴支持提高支付能力。[4]

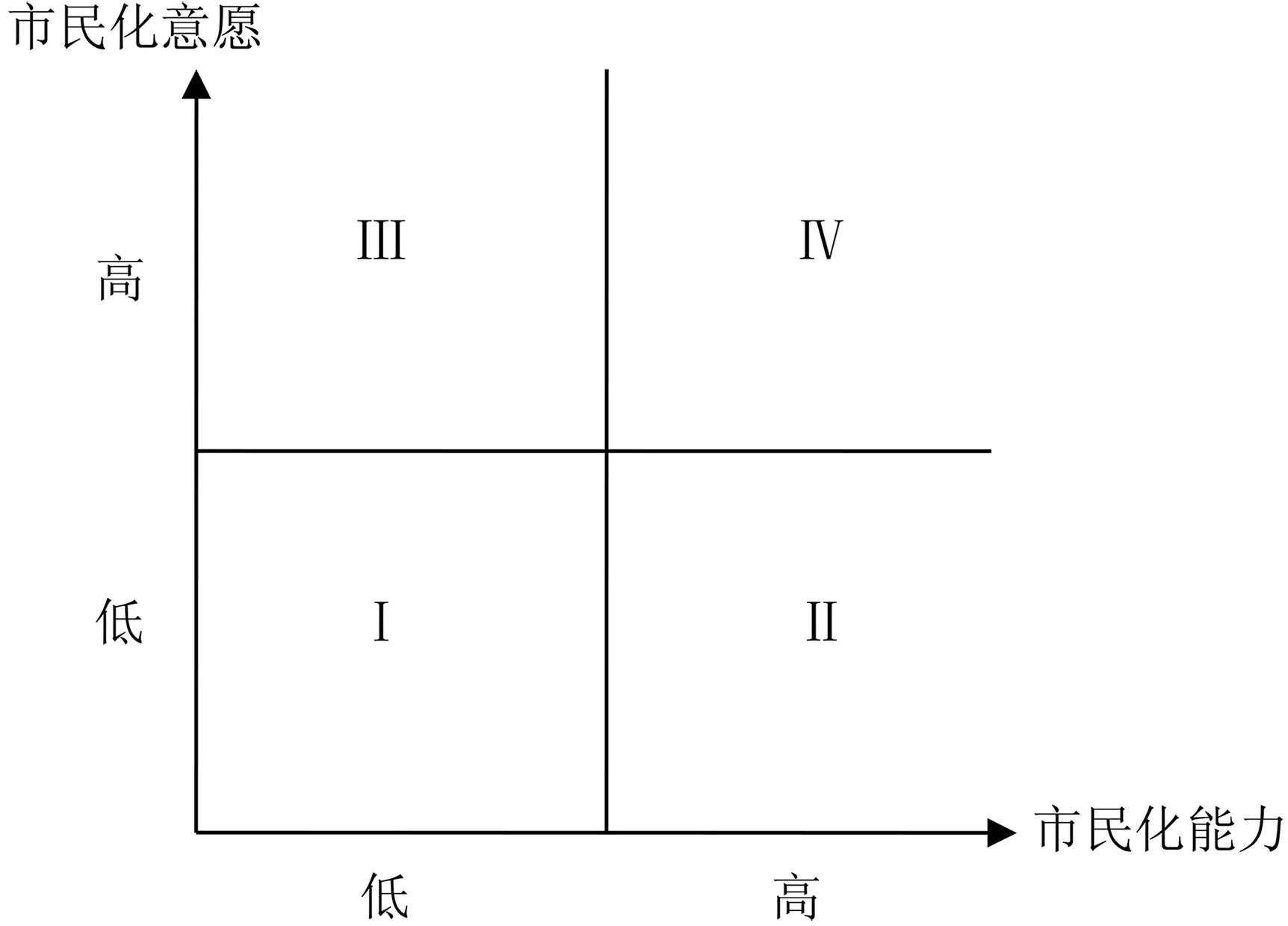

根据住房支付能力和市民化意愿两个维度的差异,可将常住城市农民工分为四类,统一纳入住房保障政策范围,并针对农民工类型实施差异化的住房保障供给模式(见图1):

图1 农民工分类图

第Ⅰ类农民工市民化意愿和市民化能力均相对较弱,可主要通过企业集体宿舍、农民工公寓解决基本居住问题。该类农民工普遍特征是收入较低、流动性大,购房和租房能力较为有限,对住所的条件设施等要求较低。对于该类农民工,有条件的用工单位应提供集体宿舍和配套设施,尽可能提高居住质量。在农民工集中区可提供租金相对较低的经济租用房。

第Ⅱ类是农民工市民化能力相对较强但市民化意愿相对较低,普遍特征是具有一定的住房支付能力但缺乏购房意愿,于该类农民工主要以公共租赁房和房产租售市场共同供其选择,规范非正规住房市场环境和改善其住房条件,同时,通过优化公共服务供给和配套,提高其融入城市的预期和意愿。

第Ⅲ类农民工市民化意愿较强但市民化能力相对较弱,该类农民工普遍特征是在城市已有较为稳定的工作,具有在务工城市或在家乡就近城镇购房的较强意愿,但收入较低限制了其购房意愿实现。于该类农民工应纳入务工所在地的城市保障性住房范围,通过廉租房、公租房以及经济适用住房等予以保障,同时加大规范和发展租赁市场,推进和完善城镇落户政策,鼓励其在家乡城镇购房。

第Ⅳ类农民工市民化意愿和能力均相对强,这类农民工普遍特征是在城市有较为稳定的工作,多为举家在外,收入较高,具有较强的购房能力和购房定居意愿。该类农民工如可享受住房公积金政策,应提供住房公积金贷款,同时鼓励企业提供住房补贴,引导其购买经济适用房等产权型住房。

参考文献:

[1]徐海涛.位置偏配套不完善 河南省保障性住房空置2.66万套[N].中华工商时报,2015-02-06.

[2]邹一南.居住分割、住房保障政策与农民工永久性迁移[J].中国矿业大学学报(社会科学版),2014,(4):111-116.

[3]徐利.走出保障性住房供给的认识误区[EB/OL].http://nj.house.sina.com.cn/esf/2014-05-08/10014124328.shtml.

[4]金三林.解决农民工住房问题的总体思路[EB/OL].http://www.chinareform.org.cn/society/Housing/Practice/201107/t20110706_115234.htm.

Study on the Supply Mechanism of Rrban Housing Security of Migrant Workers in China

FANG Wei-qiong

(School of Economics, Fujian Normal University, Fujian 350007, China)

Abstract:Urban housing security of migrant workers is an important institutional arrangement to ease the housing problem of rural migrant workers, and the phased task of urban and rural integration development, industrialization and urbanization. The marginalization of migrant workers’ housing security restricts the development of economic and social reform in depth. Fairly bringing migrant workers into the urban housing security system and realizing the citizenization and systematism of migrant workers’ housing security is the objective requirements and strategic initiative to promote the new urbanization with the core of human. At present, we should further clarify the ideas of migrant workers’ housing security, combine with the regional differences of urban housing needs of migrant workers, focus on solving the problem of supply from the perspective of urban and rural overall development, explore effective supply mechanism, in order to promote the citizenization and systematism of migrant workers’ housing security.

Key words:migrant workers;urban housing security;supply mechanism

中图分类号:F293.3

文献标识码:A

文章编号:1672—1012(2016)02—0055—07

作者简介:方蔚琼(1979—),女,福建云霄人,福建师范大学经济学院讲师,经济学博士。

基金项目:福建省教育厅科研项目(JAS150199)

收稿日期:2016-01-16