互联网时代的微电影与城市形象传播

封丽娟

互联网时代的微电影与城市形象传播

封丽娟

一、 微电影的互联网属性

(一)诞生于互联网时代的微电影

微电影作为一种近年来新兴的互联网艺术形式,越来越频繁地出现在公众的视野中。依托各种视频网站,微电影无论在观看次数还是传播范围上,都越发展现出不俗的功效,吸引了大批的观众。借助百度搜索指数,我们可以考察“微电影”一词在近些年来以“周”为单位的搜索频次,从而确定“微电影”兴起的大致时间以及其出现以来广大网民对“微电影”一词的关注度变化情况。

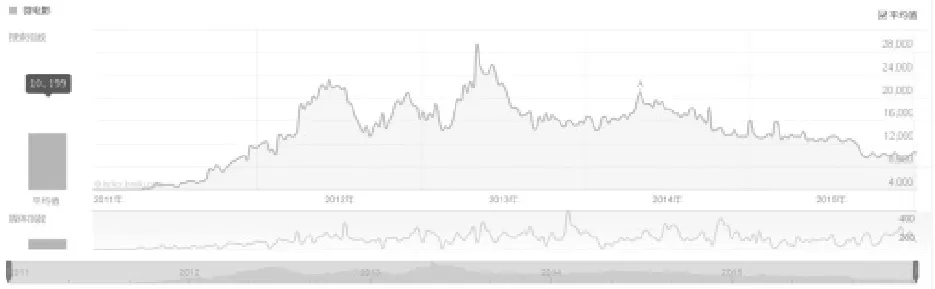

(“微电影”一词的百度搜索指数历史统计图)

上图为“微电影”一词的百度搜索指数历史统计图,该图直观地显示了“微电影”一词在2011年1月1日至2016年1月8日约5年中的百度检索热度情况。从图中可以看出“微电影”一词的该指数在2011年中旬到2012年中旬一年间产生了一个极大的飙升,周检索次数从200次上下极速提高到近20000次。换言之,在这一年间,“微电影”一词的周检索次数提升到了之前的100倍水平。

在相继的2013年和2014年中,“微电影”一词的周检索次数持续提升并始终保持在了一个较高的频次上,特别是在2013年4月28日至5月3日一周中“微电影”的百度搜索指数达到了历史最高的25595次/周的峰值。这之后“微电影”的百度搜索指数一直稳定保持在较高水平,表明“微电影”已经成为广大网民上网时的一种常态化的关注对象。

通过对该走势图的分析,不难看出广大网民对“微电影”一词的关注始于2011年初,也就是说,微电影这一互联网艺术形式是在这一时期开始出现在人们的视野中。通过查询相关资料,“微电影”这一概念最早是由青年导演杨志平在2011年1月提出的,而公认的第一部微电影则是2010年12月某品牌携手吴彦祖拍摄的90秒的网络短片《一触即发》。而这一艺术形式在未被冠以“微电影”之前是笼统的以“网络电影”“新媒体电影”等称谓出现。这一阶段可以算作是微电影的前夜,微电影的诞生得益于互联网发展的契机。

(二)微电影的互联网特征

互联网的发展为微电影的兴起提供了必要条件,对微电影的研究一定要强调互联网在微电影创作与传播各环节的不可替代性。作为一门互联网艺术,微电影通行的传播渠道就是互联网。考察微电影从生产制作到消费传播的不同环节所体现出的特征,无一不与互联网息息相关,彰显出其先天的互联网特性。

从微电影的生产制作环节来看,区别于电视台等专业机构,微电影的制作者多是自发参与的网民。中国互联网络信息中心(CNNIC)于2015年7月发布的第36次全国互联网发展统计报告表明,我国网民的数量已达6.68亿人。正是由于庞大的用户群体的自发性参与,微电影的从业人员素质参差不齐,表现在微电影短片的成片质量上也良莠不齐。而且由于参与群体数量庞大,纷繁复杂的创作动机和多元的关注视点使得微电影的创作呈现出鲜明的碎片化特点。微电影的制作成本低、制作周期短,形式非常灵活。

从微电影的传播环节来看,微电影的传播与互联网深深地相嵌、融合。首先,从互联网传播的现实条件来看,微电影短片便于将数据量控制在较小的范围,加之流媒体格式的运用,微电影较之动辄两小时的电影更利于在互联网传播。其次,从微电影网络传播的特点来看,一个链接、一个电子文件的传播方式便于在广阔的互联网空间进行跨地域、跨国家的传播。互联网的开放性使其便于传播交换来自全球各地的数据,而微电影借助互联网进行跨国和跨文化传播无疑是一个低成本的传播路径。

二、 符号学视域下微电影的城市形象传播

在符号学领域,德国哲学家、文化哲学创始人恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)在其著作《人论》(An Essay on Man)一书中将人视为“符号的动物(Animal symbolicum)”,并将创造和使用符号视为人类所独有的区别于其他动物的根本区别。而在符号和文化的关系上,卡西尔将符号视为人与文化之间的桥梁。我们借助微电影进行传城市形象播,旨在通过对城市代表性符号的传播来达成符号背后城市文化的深层次传播。借助微电影这一国际上共通的互联网艺术形式,以视听语言展现城市形象、表现城市景观,往往能发挥出独特的传播效果。下面将结合具体的微电影实例来分析微电影在传播城市形象方面的应用。

(一)微电影进行跨国、跨文化传播

互联网传播的受众是其所连接的全球数十亿网络用户,因而微电影在创作之初天然的就是要面对来自世界各地的不同文化背景的观众,微电影本身就“身在”跨国与跨文化传播的特殊传播语境。

《土耳其瞭望塔》(Watchtower of Turkey)是意大利导演Leonardo Dalessandri在2014年推出的微电影作品,该短片在著名视频播客网站Vimeo和全球最大的视频网站YouTube上一经推出,便收获了极大的反响,是一个微电影跨国与跨文化传播城市形象的典型案例。该片将土耳其特色的城市建筑和景观进行了很好的展现:土耳其的文化标签——坐落于爱奥尼亚海滨的世界八大奇迹之一的阿尔忒弥斯神庙;拥有40多座博物馆、20多座教堂、450多座清真寺的世界遗产城市——伊斯坦布尔;以梦幻奇特的斑点岩层而著称的土耳其中部城市卡帕多西亚;以棉花状石灰质岩石和特色温泉景观著称的帕姆卡莱。透过这些极具土耳其特色的景观符号和文化标签的影像呈现,土耳其厚重的文化和历史得以广泛传播。

在传播效果上,《土耳其瞭望塔》在网上发布后即受到热捧,借助联网在世界范围内得到了广泛传播。该片在国内也很快被上传到了优酷、爱奇艺等主流视频网站,围绕该片的探讨也在微博及各种论坛上迅速展开,为传播土耳其文化和展现土耳其的城市形象打开了一扇窗户。

(二)微电影深度结合、传播城市形象

微电影由于创作上的自发性和随意性的特征,往往在题材表现上很少有意识的去进行城市形象的针对性表现,而且在表现的艺术性方面也多有欠缺。“韵动中国”系列微电影则是一个特别的案例。作为一个由国内众多摄影爱好者参与创作的延时摄影微电影作品,“韵动中国”系列的创作者多是各地高校擅长摄影的大学生,专业水准普遍较高,其中也不乏王源宗等知名的专业摄影师。以《韵动中国2》为例,该项目联合召集了全国各地75位延时摄影爱好者共拍摄了国内58个城市的延时摄影素材,编辑成9分钟时长的微电影短片。该片将中国各城市标志性的的壮美河山和城市建筑集中地以延时摄影的方式呈现出来,极具观赏性和感染力,在优酷上创造了高达40多万次的点击量。

作为互联网时代微电影传播城市形象的成功案例,片中展现了“香格里拉、黄鹤楼、天涯海角、劈柴院、趵突泉、故宫、鸟巢、水立方、国家大剧院、布达拉宫等”等近60个城市标志性的地域景观和建筑风貌。在创作上,通过延时摄影的技术手段,以符合美学规律的表现手法展现城市的地域景观及建筑风貌,密集地使用城市代表性的符号,使固定的城市景观及其背后蕴藏的历史文化借助微电影的形式得以广泛传播,集中地体现了城市的魅力和文化。

(三)有组织、有意识的政府推动传播

在微电影的创作和传播方面,一方面创作者无序的自发创作使得微电影难以形成规模传播效应,另一方面由于缺乏资本和政策的推动微电影在传播的横向宽度和纵向深度上往往不尽如人意。“48小时微电影极拍国际大赛”作为首届亚洲国际(温州)青年微电影节的活动之一,由中华文化促进会、中央电视台中央新影集团和温州市人民政府共同主办。该赛事由政府和主流媒体主导,面向国内外微电影创作团队。得益于政府和主流媒体的的介入,这一赛事上创作的微电影作品在推广传播上得到了极大的助力。在题材表现方面,主办方规定参赛的48支创作团队必须从组委会提供的诸如“五马街”“朱自清故居”等温州特色城市元素中抽取1-3个植入所拍摄的微电影中。这一规则设定确保了参赛作品在内容呈现上会展现本地城市的特色元素和符号,提升了传播的针对性,而参赛队伍及评审团队的国际化背景也使得这次的微电影具有了面向国际传播的针对性。

三、 微电影城市形象传播的策略

不难发现微电影在传播城市形象方面的不俗潜力,而如何提升微电影传播城市形象的针对性?怎样提升传播的广度和深度,实现微电影对城市形象更好地传播?这是非常值得思考的问题,我们不妨结合上述案例归纳实现微电影有效传播城市形象的可行策略。

(一)打造微电影IP,推动微电影产业化

当前微电影较多的是自发创作,个体散乱无序的创作难以持续的打造微电影的影响力,也缺乏好的微电影品牌和商业化经验。应该积极寻求推动微电影创作的产业化转型:通过与主流视频网站进行深度合作打通微电影产业化的消费渠道;通过打造品牌的制作团队提升微电影的制作能力;通过对网络小说、流行文化的深度开掘打造微电影的品牌IP,提升微电影的吸引力。

(二)注重国际合作与国际化的视野表达

微电影的传播渠道是沟通全球的互联网,它所面对的受众则应该是全球的互联网用户,因而在进行微电影创作时应该注重寻求国际化的视野进行表达,将本土城市符号传播到世界各地。应该充分认识到国际合作对于传播效果的提升力。当前微电影由于生产制作上先天的小成本与自发性特点,多是非营利的目的的创作者自娱自乐,缺乏国际传播的针对性,无疑这需要开展更多的国际合作。

(三)发掘本土城市元素的特色

要实现微电影对城市形象的深度传播就必须开掘出本土特色的城市元素,只有展现出本土城市的特色符号和元素才能抓住人心,千篇一律、没有个性的城市展现只能在信息爆炸的互联网中被淹没。要通过对城市形象符号的展现建立与城市的内在对应关系,充分发掘利用本土城市的特色符号。

(四)开掘互联网思维,充分借助互联网平台推广

借助微电影进行城市形象传播,应充分认识到微电影作为新兴的互联网艺术形式,在宣传推广方面需要充分开掘互联网思维,根据互联网传播的特点进行宣传。要充分利用微信、微博等传播平台,利用事件营销等具体的营销策略来打造微电影的关注度,从而获得更多的关注和点击。

(五)树立精品意识,提升制作团队专业水准

要打造微电影作品精品来传播城市形象,需要着意树立精品意识,提升微电影制作的工业水准、提升从业人员的专业素质。在微电影创作的自发阶段,微电影创作者自身的专业素质良莠不齐,整体的创作水准也有待提高。应当着意树立精品意识,提升制作团队专业水准。

【作者简介】封丽娟,女,河北石家庄人,石家庄学院美术学院讲师,文学硕士,主要从事艺术设计及影视艺术设计方向研究。