问题引领实验设计 促进减负增效

罗小春

摘 要:本文针对初中物理力、热、电、光学实验教学与思维培养,主要以案例分析的方式,通过问题引领实验设计,优化课堂实验教学,集约、挖掘、充分利用实验课程资源,以“科学思维与实验探究”的物理核心素养为引领,促进课堂减负增效。

关键词:问题引领;实验设计;案例分析;思维培养;实验探究;减负增效

培养科学思维与实验探究能力是物理核心素养之 一[1 ]。当下新课改越来越重视以问题为导向的课堂教学。我主持厦门市十二五规划重点课题《“促学稿”提升课堂减负增效效益的创新研究》(编号13014)以及厦门市海沧区第四批课题 《“促学稿”在课堂减负增效提质中的创新应用研究》(编号K0448)两年多以来,通过课题组全体成员集体攻关与课堂实践研究发现:就理综学科而言,通过问题引领实验设计,能较好地培养学生思维品质,抓住物理以实验为基础的本质特点,在相同的课堂学习时间内,更好地利用并丰富、挖掘实验课程资源,达成课堂减负增效目的。下面就沪科版初中物理实验为例,通过案例分析法,以力、热、电、光四大块依次展开,阐述笔者的观点,恳请广大老前辈、同仁批评、指正,或有所启发,不胜感谢!

1 力学实验问题引领设计——通过正反两向引领实验设计培养逆向思维,促进课堂减负增效

(1) 【案例】“大气压现象”教学—“覆杯实验”资源挖掘

器材:较大玻璃杯1个、比杯口稍大的硬纸片1块、适量水

①正向问题引领设计:为什么纸片会掉下来?说明什么?

演示:玻璃杯不装水,硬纸片紧贴倒放的玻璃杯口,松手,纸片掉下来。

(简析:纸片受竖直向下的重力作用而掉下来)

②反向问题引领设计:玻璃杯装满水后为什么纸片不会掉下来?说明什么?

演示:玻璃杯装满水,硬纸片紧贴倒放的玻璃杯,松手,纸片不会掉下来。

(简析:主要是因为大气压力把纸片“托住了”)

分析:通过正反问题引领实验设计与实施,对比深化了大气压现象,比单纯演示效果好。

引导学生学习“对比实验与分析”的学习方法。由于正反问题引领实验设计,培养了逆向思养。

(2) 【案例】“力现象”教学—“气球实验”资源挖掘

器材:普通气球1个

①正向问题引领设计:用嘴向气球里面吹气,能验证哪些力现象?

分组实验:学生用嘴吹气。a.用力压气球,现象:变形;证明:力可以改变物体形状。b.绑好,用力甩出去;证明:力可以改变物体运动状态等。c.松手,气球掉下来;证明:重力方向竖直向下等。

②反向问题引领设计:向外放气,即松开气球嘴,会发生什么现象?说明什么?

分组实验:松开气球嘴。现象:气球象火箭一样飞出去;说明:力的作用是相互的。引申:火箭发射原理。

按照这个思路可以优化、开发出很多物理小实验。虽小,但减负增效关键之一就是注重细节,在细节上下功夫,细节是小,但效果不错。

分析:同上。

(3)【案例】力学实验问题引领设计方法不拘一格,根据实际情况,选择合适的问题引领方法,追求实效即可。再比如,可以通过巧妙设问请学生利用身边的资源做实验:沪科版八年级物理第199页实验:两位工人从一楼搬运物体到三楼,比较做功快慢。设问:把物体搬上楼在教室内不方便操作,大家能用身边的物体做实验吗?学生分两组,引导等时间内搬相同的作业本等,通过比较做功的多少来比较做功快慢;沪科版八年级物理“速度教学”,设问:请大家用身边的物体验证:物体从斜面上运动下来速度怎样变化?引导学生用几本相同的课本与文具盒垫高一端组成斜面(分上、下两半段),圆珠笔等从斜面上滚下来,用手机计时器计时,刻度尺测量长度,从而计算比较速度大小,得出结论。

(4)由于集约了身边课程资源,使学生深切体会到物理就在身边,并且有可操作性,且操作灵活简便,学习任务大大减少了;并且挖掘丰富,学习任务表面上虽少,但实际学习内容反而多了、深了。这样,通过明确的问题引领,实验设计,任务驱动,学生可以用有限的课堂时间完成内容更丰富的学习,从而达到既减负又增效的目的,这也是我们课题组要追求的目标。

2 热学实验问题引领设计——通过“相似联想”与过程追索进行问题引领实验设计与现象分析

(1)【案例】沪科版八年级物理第221页“水能被压缩”实验资源挖掘

在学生分组完成了“水能被压缩”实验基础上:

设问1:用同样器材验证气体能被压缩吗?

器材:去针头的注射器1个

操作:引导学生分组实验,注射器不注入水,手指堵住针孔,另一只手用力推。

现象(感受):稍推进一点就很难推动了;堵住针孔的手指感受到较大压力。

说明:气体分子间有斥力。

设问2:你能用身边的器材证明固体能被压缩吗?

学生用双手压身边的物体比如桌子等,觉得很难压缩,原来固体分子间也有斥力。

归纳:固体、液体、气体分子间都有斥力。

(2) 【案例】沪科版九年级物理第35页“压缩空气,内能增加”实验过程追索式设问及现象分析

①硝化棉燃烧之前,如何证明压缩空气,筒内温度升高了?

简析:触摸玻璃壁感觉热,并现场操作证明。

②什么现象明显证明筒内温度升高了?

简析:硝化棉燃烧

③用力压缩空气,空气内能增加了,手松开后会发生什么现象?说明什么?

简析:现象:推把附近产生一团“白雾”。

说明:空气对外界做功内能减少,温度降低,推把附近水蒸气遇冷液化成小水珠形成“白雾”。

(3)体会:充分挖掘课堂实验资源,通过问题引领寻找更多的学习点,效果事半功倍,从而减负增效。特别是明年福建省高考采用全国卷,中考省命题,各地区学情、考情不一,更需要一线老师把握理综学科“实验与思维”的本质特点去研究。课题组课堂实践证明:问题引领实验设计是其中值得研究的一种有效途径。

3 电学与光学实验—增加铺垫问题引导电学实验设计与依次、分步递进式发散问题引导光学实验设计,促进电学与光学课堂减负增效

(1)【案例】沪科版九年级物理第77与79页“探究串、并联电路各处电流关系”实验资源挖掘

设计背景:教材是用两个型号不同的灯泡分别组成串、并联电路,用电流表多次测量出各处的电流,分析数据得出结论:串联电路电流处处相等;并联电路干路电流等于各支路电流之和。

铺垫式问题引导实验设计:

①用两个型号相同的灯泡分别组成串、并联电路,用电流表多次测量出各处的电流,能得出什么结论?

生:完成实验,得出:串、并联电流规律。

②请大家讨论,这样得出结论行吗?如果有问题,是什么?如何改进?

引导学生分析:

问题1:串联电路电流相等可能是灯泡相同引起的,不同型号的灯泡串联电流会相等吗?

问题2:在并联电路中,不同型号的灯泡是不是也是这种规律呢?

对策:用型号不同的灯泡多次做实验验证,对比分析,最终得出结论。

通过铺垫设问引导彻底突破关于灯泡型号引起实验错误结论这个难点。当然其他电学实验有不同的问题引导设计方法,不能一一列举。

(2)【案例】沪科版八年级物理第72页“凸透镜成像”实验挖掘

这是初中光学最重要、最难的实验。学生较难操作与理解的原因是成像情况太丰富。依次、分步递进发散问题引导实验设计可以大大简化操作难度,便于学生掌握。

设计规划:依次按物距由近到远或由远到近分步设问引导实验;由静态到动态递进设问引导实验。阐述如下:

实施条件:蜡焰、焦距已知的凸透镜、光屏依次中心等高地插在光具座上。

物距由远及近分步设问引导实验:

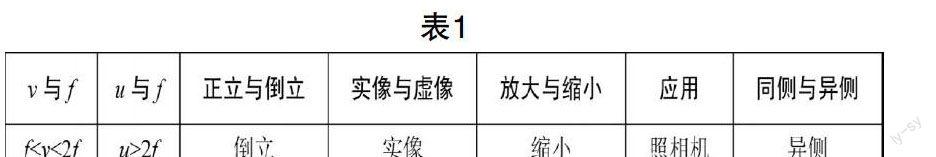

①蜡烛放在凸透镜二倍焦距之外,移动光屏,观察成什么像?

学生数据记录如表1:

②蜡烛放在一倍与二倍焦距之间,移动光屏,观察成什么像?

学生数据记录如表2:

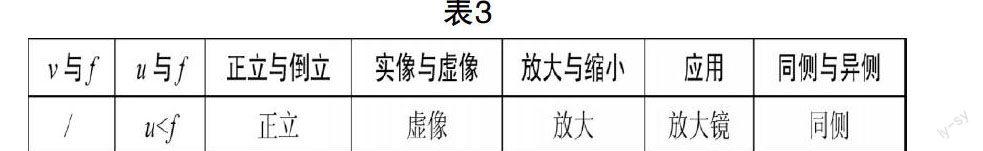

③把蜡烛放在一倍焦距之内,移动光屏,观察成什么像?

学生数据记录如表3:

由静态到动态递进设问引导实验:

①成实像时,蜡烛靠近凸透镜,像的大小怎么变?反之呢?

学生操作后发现:成实像时:蜡烛靠近凸透镜,像变大;反之变小。

②成虚像时,蜡烛靠近凸透镜,像的大小怎么变?反之呢?

成虚像时:蜡烛靠近凸透镜,像变小;反之变大。

4 有效进行问题引领实验设计教师要具备的素质

教师首先要强化问题意识,针对实验的重、难点设计实验;其次,深入研究教材,吃透实验的各个环节的要求;再次,充分了解学情,知道学生的思维障碍与实验操作难度在哪里;最后,认清认知规律,根据认知规律进行问题引导实验设计。以更好地通过问题引领实验设计促进课堂减负增效。

参考文献:

[1]教育部.初中科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2012:43-70.