从马琳·杜马斯的作品谈现代艺术的美丑

倪静

摘 要:传统的美术一般都是记录和传达现实生活中的美好形象和崇高情感,人们在欣赏这类完美艺术时都会达成统一的审美标准和模式,艺术就是要给人美的享受。但是现代艺术家有时也会冲破主流的审美习惯,选取"丑"的事物题材加以描绘,画面形式和色彩都会突破陈规,不仅激活了传统艺术,也给观众带来长久的思考,现代女性艺术家马琳·杜马斯的作品就是如此。

关键词:马琳·杜马斯;现代艺术;审美习惯

中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)02-0140-02

绘画历来被称之为美丽的艺术,德语中对美丽的称赞是“如画”,即把美术作品中创造的美作为评价客观对象的标准。传统的美术不仅记录了现实生活中的美丽形象,而且因为现实生活瞬息万变,呈现出来能为人们所认可为完美的部分往往的偶然的琐碎的,所以艺术家会择取现实事物的完美的部分,加以美的形式规范和修整,从而制造出绘画作品中的理想的形象。这种理想形象必定会让观众感受到绘画艺术的美轮美奂,优雅高贵。

然而,作为上个世纪90年代以来欧洲最负盛名的荷兰女画家马琳·杜马斯,她的作品却不属于长久以来人们认同的那种“美”的范畴,甚至很大程度上冲破了社会主流的审美习惯,破坏了美术作品原本的优雅的装饰和抚慰的功能。与很多女性艺术家表现的温情唯美的画面不同,人们初次接触杜马斯的作品时会感到怪异甚至是恐怖:她笔下儿童通常是忸怩不安的、女性的呈现也是怪异的、缺少美感的,她甚至描绘了一些被病痛折磨的面容狰狞的人,所有的这些艺术形象完全没有美丽的色相,但是只要你见过这类的作品,哪怕只有一面,它便会直击你的内心,久久不能忘记。

在题材的选择上,杜马斯从不避讳“丑”,甚至以“丑”为“美”。杜马斯以女性的身份深入体察现实生活,把独特的感受带入艺术领域,带领人们以新的视角去审视传统观念中的社会生活和人类情感。性、病态、死亡以及很多在文明社会中被人忽略的丑陋和荒谬都在她的作品中呈现,令人感到既亲密又疏离。她在很多作品中露骨描绘性交的场景,扭曲与放纵,人们是如此的享受性,令人欢悦、销魂、忘我,它又是那么的虚无。她还描绘了《白化病人》,黑人白化病人在贫穷落后的地区被视为异类,面临杀戮和肢解的惨境。艺术家描绘这类弱势群体,画中每个人物的面部表情凝重,眼神空洞无助,绝望中含着冷漠,紧闭的双唇显得忧虑紧张,同时又有一股坚强不屈的神情。“丑陋的外表增强了动人的强烈和持久的程度,它使人在苦涩和震撼中对形象难以忘怀。”[1]《丈量你自己的坟墓》一作更是显得触目惊心,一个写意的黑色人影面对着观众垂头弯腰,打开自己的双臂,丈量自己身前的黑色坟墓状的物体。死亡是每一个人都要终究面对的主题,杜马斯的作品让人们在排拒中刺激警醒,生命的终极意义究竟是什么。

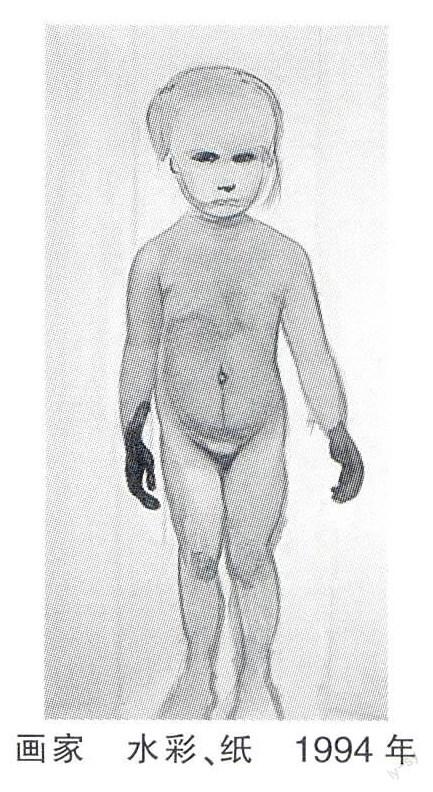

杜马斯作品的构图是“丑”的,因为毫无“章法”可言。她的肖像作品往往采用过分饱满的构图,极力夸大头部的形象,人物仿佛要冲破画框带来的挤压感,表现得扭曲、狰狞、恐惧与无奈。而很多人体的描绘则显得非常的“不完整”:在《画家》中,女孩的头部和身体都做了较为细致的呈现,但是脚部表现为空缺;同样的情况还出现在其他人体中,观众的目光随着人物的身体投向脚步,却被艺术家以墨迹草草带过。不论是过分的饱满还是残缺,都不是艺术家的偶尔过失,恰恰相反,这是艺术家的巧妙安排。人物的面部因为过分的饱满而受到的挤压变形传达了人类社会普遍压抑痛苦的生存状态,人体的“不完整”也暗示了现实生活及生命本身的残缺。

杜马斯的用色是“丑”的,作品中大都选择用“单调”的黑白色的笔路表达心迹,在作品《Josephine》中,艺术家让浓浓的墨色盖过整个头颅而没有任何的修饰,前额用淡墨缓缓晕开与颅顶的重墨衔接,类似中国画的大写意。人物的脸部用了整块的灰色,像油和水的混杂,又像丝网印刷的效果,辨不清的五官斑驳中显得软弱虚无,给人迷茫和无助的感觉。肩部和胸部由淡墨顺势而下,用笔果断有力、一挥而就,然而却给观者带来凝重与悲凉。画面中人物的脸部是用墨色晕染,身体也是简单的灰色交代,局部还有笔触偶然滴淌的墨迹,这一切看似毫无章法,画家有意地破坏理性的作画方法,把在绘画创作的动态寻找过程凝结住,形成画面的未完成感,挑战传统绘画普遍的优雅与崇高,用单调、粗糙和不完整来触动人们的内心,带领观众以同情之心去认同画面中的人,仿佛自己就是画中的那个人:苦涩、孤独、悲伤、不知何去何从。

除了运用黑白两色,杜马斯在其他作品中也运用到有彩色,但是她的色彩往往被认为是刺目的、粗俗的。她常常选用色彩标准之外的配色,打破所有观念的禁忌,浓重而强烈,肆意泼溅,全然没有传统绘画的和谐美感。有评论说杜马斯的画风趋向于强烈的表现主义,反对客观再现,否认技巧,但是探寻了艺术的本质。在艺术家的《自画像》中,背景是一团暗黑,主人公的脸显得尤为的惨白,额头上是夸张的红色和黄色,脸颊则是激烈的紫色,最吸引人注意的是人物的眼睛,漆黑的眼眶勾勒蓝色的眼白部分,眼珠也是黑色,眼中有泪,这双眼睛好像在审视、质疑周围的世界,让人过目难忘。另一幅近视角的肖像画《茱莉》,画面除了人物的眼珠的淡绿色,其他完全浸没在整片浓重而深沉的红色中,既象征了女性性别,也象征着激情与暴力。也许是由于对色彩的偏爱,在杜马斯的画中,一直大量的使用黑色与红黄色系,这在传统美术准则中被认为是粗俗的色彩。在《访客》中,大面积的背景黑色不仅表明是夜晚时间,而且暗示环境的黑暗低俗,五个妓女背对着观众,迎向画面中间黄色的光源,女性身体大都用红色表示,手臂别在身后,以一种习以为常的散漫等待着访客,等待着自己的命运。《人之初》中描绘的婴孩好像是冻僵了的颜色,以一种毫无美感的粗野姿态呈现,张牙舞爪,眼神冷漠、表情极其的厌烦,这分明就是一个缺乏耐心的成年人,难道在这个残酷的现实生活中,连婴孩也没有权利去怀揣梦想憧憬未来了?

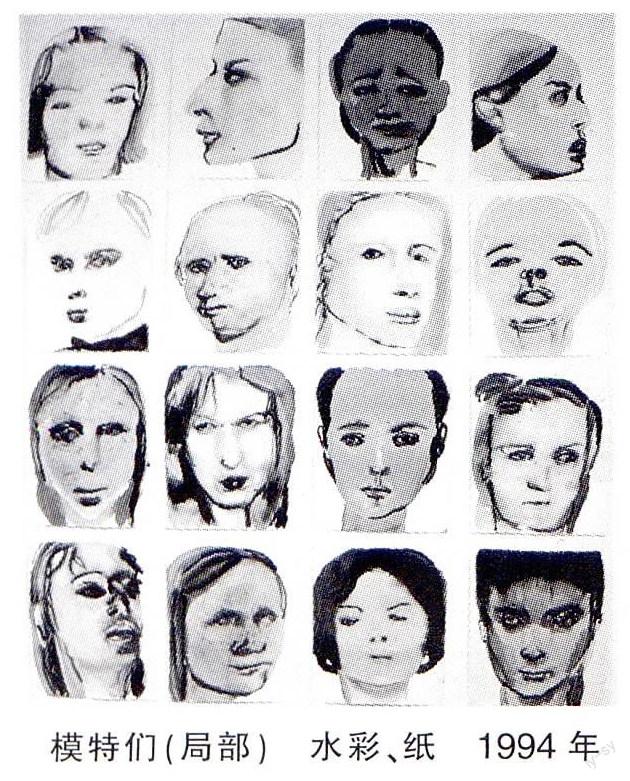

杜马斯在大多作品中的绘画语言显得过分随性,真是太“丑”了。在描绘对象时,杜马斯从不追求形象的可辨性和细节的逼真性,直观、简洁甚至粗糙的呈现,使用粗重的线条、简洁的笔法,洋洋洒洒,显得满不在乎,是艺术家心意的本真流露。杜马斯常用水彩来表现人物,随着颜色的流淌顺势作画,画面保留很多水分和墨色晕染的痕迹,用笔流畅,留有飞白,很多作品看得出是短时间的即兴作画,传达自然、本真的画面语境。很多水墨人物肖像画,常常画在泛黄的或褪色的旧纸上,与其是艺术家想要塑造古画效果,不如说是信手拈来随意涂抹更为准确,我们感受得到她是一位率性纯真的艺术家,不是为了“艺术”而艺术,她关心的始终是自己内心世界最真实最深刻的思考。她表现的人物无论多么简单粗糙都会深深的触动我们,尤其在她的多个人物头部并置的大幅作品《模特们》中,一百多个人物头部以水墨形式呈现,没有传统美术中为了愉悦观众摆弄出来的甜美笑容,这些面孔都是丑陋的、冷漠的、呆滞的,仔细辨认这些人物,他们好像是我们的熟人、朋友,甚至是我们自己。这些人物都从不同的角度凝视着我们,与其说是我们在看他,不如说是他们在看我们,看到了我们自身内心普遍存在的脆弱和压抑。在这种看似不经意的安排下,杜玛斯刻意表达出自己对美的深刻理解:不在于对感官愉悦的表象追随,而在于激起人们對其自身的审视。杜马斯的作品就是的一面镜子,她让我们看清了我们自己。

杜马斯深信“作品给人以不尽的思考要比仅仅给人以视觉刺激更有意义”,其背离传统艺术准则的手法或许饱受争议,但是却给观众带来丰富的思考空间,每个不同层次的人都能以自己不同的审美经验去理解、解构作品多层面的意义。所以我相信她是自愿牺牲画面的“美”而建立更有意义的“丑”,这种“丑”也许是面目可憎、令人抵触的,但是它却是治愈现代人普遍的脆弱压抑精神的一剂良药,她“丑陋”的作品发起了人们深层次的思考,提醒我们每一个人都是行将老去的孤独的人,姣好的容颜不过是昙花一现,片刻的欢愉也都是转瞬即逝的。究竟该如何面对这个躁动不安的浮华世界,是应该粉饰出明艳的笑脸,还是应该勇敢地直面自己的内心。杜马斯实际上已经在画中给出了答案。

现代艺术家认为艺术应当是对人的一种影响。这种影响并不是按照过去人们习惯了的和规定了的方式去呈现某种东西,而是通过特别的方式让人们感到已有观念的荒谬,使人们在精神上产生一种触动。观众在杜马斯的作品前忘却了画面的美丑,只是为眼前从未有过的真实所触动,为冷静的观察和粗犷的表达精妙的结合所折服,更为作品带来的思考而震撼。艺术在这里无关于美丑,是真实、深刻,发人深省,这是杜马斯的艺术作品,也是现代艺术的真正的魅力。

参考文献:

〔1〕朱青生.没有人是艺术家,也没有人不是艺术家[M].北京:商务印书馆,2000.43.

〔2〕常宁生.国际当代艺术家访谈录[M].江苏美术出版社,2002.

〔3〕王天兵.西方现代艺术批判[M].北京:中国人民大学,2005.

〔4〕林曰惠.忧虑与希望—解读画家玛琳?杜马斯及其作品[J].美术观察,2005,(5).

(责任编辑 赛汉)