丹参及其制剂作用机制及不良反应文献分析

周 松,周运芝,范叔清,张喜民

(武警广东省总队医院,广东 广州 510507)

丹参及其制剂作用机制及不良反应文献分析

周松,周运芝,范叔清,张喜民

(武警广东省总队医院,广东 广州 510507)

[摘要]目的探讨丹参及其制剂作用机制及不良反应的特点及规律。方法通过中国期刊全文数据库、维普数据库和万方数据群等数据库检索并查阅国内公开发行的医药期刊有关丹参及其制剂的原始文献数据,并对丹参及其制剂的作用机制及不良反应进行分类、统计和分析。结果丹参及其制剂的作用机制遍及人体各个系统,尤其在心血管系统甚多,而不良反应的发生率随着丹参及其制剂的广泛应用而日趋增多,具体表现为变态反应、心血管系统以及消化系统损害等,其中变态反应发生的比例最高,但没有罕见的不良反应报告。结论丹参及其制剂的作用机制日益成熟,不良反应的发生率呈稳态而上升的趋势,这可能与进一步研究开发丹参及其制剂有关。

[关键词]丹参;作用机制;不良反应;文献分析

丹参为唇形科鼠尾属植物丹参的根,始载于《神农本草经》,列为上品,《本草汇言》称之,善治血分,去滞生新,调经顺脉之药也。丹参性味苦、微寒,归心、心包、肝经,具有活血祛瘀、调经止痛、除烦安神、凉血消痈之功效[1]。丹参是治疗心血管疾病的常用中药,目前丹参及其制剂共有片剂、丸剂、口服液、气雾剂、颗粒剂、胶囊以及注射剂共7种剂型,涉及40多个品种,300多家厂家生产,这为临床用药提供了多样的选择和方便。随着中医药现代化的迅速发展,丹参及其制剂的应用得以广泛开发,同时不良反应报道也日趋增多,本研究通过对丹参及其制剂作用机制及不良反应原始文献进行分类、统计和分析,为丹参及其制剂的新药研发以及临床安全用药提供参考。

1临床资料

1.1资料来源通过中国期刊全文数据库(1979—2014年)、CNKI (1979—2014年)和万方数据群(1998—2014年)等数据库,检索并查阅国内公开发行的医药期刊有关丹参及其制剂作用机制及不良反应的原始文献数据。

1.2文献标准将所有涉及丹参及其制剂的作用机制及不良反应的研究文献纳入文献标准,并排除综述、学位论文、会议论文以及重复发表的文献。由双人进行文献检索并根据文献摘要进行筛选,排除不符合纳入标准的文献;对符合纳入标准的文献进行全文提取并双人进行复核,根据全文删除不符合纳入标准的文献。

1.3分析方法采用文献计量法,利用办公软件Excel和Access数据软件对原始文献数据进行处理:①以“丹参”及“机制”为检索词进行检索,对丹参及其制剂的剂型、有效成分及作用类型等字段内容进行提取,并利用办公软件Excel和Access数据软件对各项数据进行处理并统计分析;②以“丹参”及“不良反应”为检索词进行检索,对丹参及其制剂的剂型、给药途经、给药剂量、给药速度、发生时间以及联合用药等字段内容进行提取,并利用办公软件Excel和Access数据软件对各项数据进行处理并统计分析。

2结果

2.1丹参及其制剂作用机制的文献分析

2.1.1文献情况丹参及其制剂作用机制的文献总计189篇,分布于26种期刊上。发表相关文献的期刊有 《现代中西医结合杂志》《中成药》《时珍国医国药》《中西医结合心脑血管病杂志》等。近10年发表作用机制文献数量最多,文献数量与年份分布关系见图1。

图1 丹参及其制剂作用机制文献数量与年份分布关系

2.1.2文献分析

2.1.2.1作用机制分布情况丹参及其制剂作用机制涉及全身各个大系统,在189篇原始文献中,作用于心脑血管系统原始文献最多,多达77篇,占了原始文献的40%,这可能与丹参及其制剂的适应证有关。其次是消化系统原始文献有32篇,占了原始文献的17%以上,然后依次是免疫系统、神经系统、血液系统、泌尿系统、呼吸系统、运动系统、生殖系统及内分泌系统等系统,作用机制分布情况见表1。

2.1.2.2不同剂型在人体不同系统作用的分布情况在189篇原始文献中,涉及剂型有片剂、丸剂、胶囊、颗粒剂及注射剂等5种,注射剂最多,多达119篇,占了原始文献的62%,这可能与注射剂起效快、作用可靠等特点有关[2];其次是片剂20篇,占到了原始文献的11%以上,然后依次是丸剂、胶囊、颗粒剂等剂型,结果见表2。

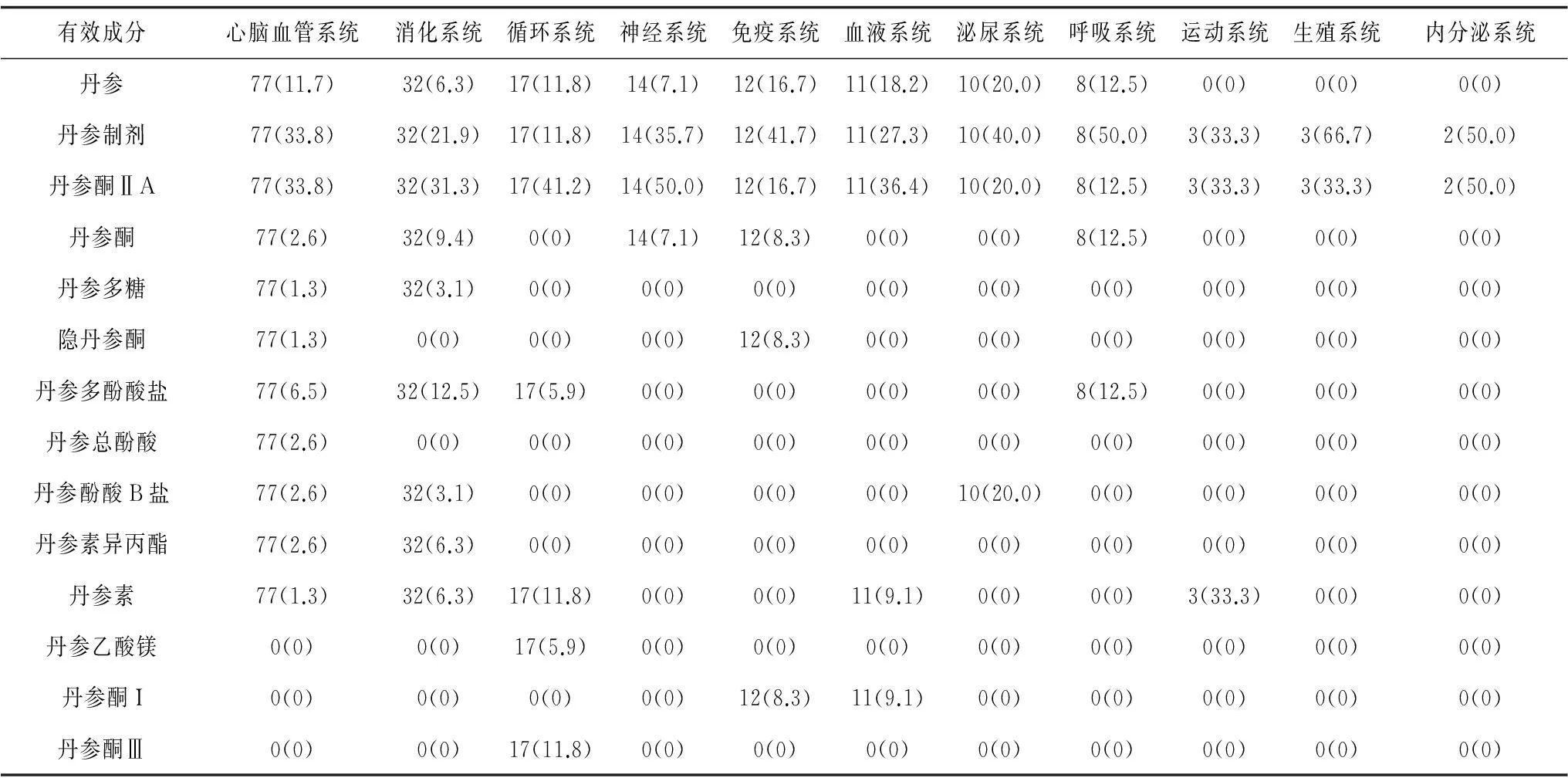

2.1.2.3不同有效成分在人体不同系统分布情况丹参的有效成分分丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA醌类化合物,丹酚酸C和B等水溶性酚酸类化合物[3],还有亚麻酸等脂肪酸类化合物、原紫草酸等寡聚咖啡酸化合物,黄芩苷等苷类化合物以及豆甾醇等甾醇类化合物。在189篇原始文献中,对有效成分丹参酮ⅡA研究的文献最多,达到61篇,占了原始文献的32%以上,这可能与丹参酮ⅡA是丹参脂溶性成分中最主要成分且含量相对较高等方面有关[4];其次是复方制剂58篇,占了原始文献的30%,然后依次是丹参、丹参多酚酸盐、丹参酮、丹参素、丹参酚酸B盐等有效成分。见表3。

2.2丹参及其制剂不良反应的文献分析

2.2.1文献情况丹参及其制剂不良反应文献总计154篇,分布于34种期刊上。发表相关文献的期刊有《现代中西医结合杂志》《海峡药学》《中国药房》《中国药师》《中国现代药物应用》《中国药物警戒》等。2009年发表不良反应文献数量最多,总计25篇,文献数量与年份分布关系见图2。

2.2.2文献分析

2.2.2.1不良反应相关因素的分布情况不良反应的发生主要与性别、年龄、原发疾病、过敏史、制剂剂型、给药途径、给药剂量、给要速度以及是否联合用药等方面有关[5]。在154篇报道不良反应文献中,男性54篇,女性87篇,其他13篇性别不详,女性发生的比例高于男性,但差异无统计学意义。年龄最小者为7日龄的男性新生儿[6],年龄最大患者81岁[7]。50~70岁组患者的不良反应发生率明显高于其他各年龄组,且均有高血压和冠心病史等,可能与丹参及其制剂的适应证有关,也可能与50~70岁组患者各系统的生理功能衰退及对药物的代谢能力减弱有关。给药途径、给药剂量和给药速度大部分都符合说明书要求,只有9篇报道了超说明书剂量使用,且大多数不良反应发生时间是5 min左右,也有连续用药7 d后才发生的。不良反应连续出现2次以上的文献有2篇,且出现2次或以上不良反应的患者症状逐次加重。联合用药涉及低分子右旋糖酐等扩充血容量药[8],维生素B1、维生素B6、维生素C以及肌苷等能量型注射剂。 过敏史47篇,无既往过敏史者91篇,过敏史不详16篇;丹参及其制剂不良反应154篇中,报告抢救无效死亡有5篇。不良反应相关因素的统计情况见表4。

2.2.2.2不良反应发生在人体各系统分布情况在不良反应类型中,变态反应是最主要的不良反应类型,总计52篇,占到了原始文献的33%以上;其次是血液系统22篇,占到了原始文献的14%以上,然后依次是心血管系统、消化系统、呼吸系统以及神经系统等。见图3。

2.2.2.3各种剂型发生不良反应分布情况在各种剂型中,注射剂103篇,占了原始文献的67%,这在一定程度上可能与注射剂使用频率高有关系;其次是胶囊19篇,占了原始文献的12%,然后依次是片剂、丸剂以及颗粒剂。见图4。

3讨论

对于中药而言,其有效成分决定中药作用机制的类型[9],而不良反应的发生受到影响药物因素、机体因素以及临床用药等的影响[10],乃至也受到量效关系和构效关系的影响[11]。影响不良反应发生的机体因素可通过结合患者的具体情况,权衡利弊,扬长避短,合理选用,可以减少不良反应的发生;而环境因素的影响可通过顺应昼夜节律、四时之序等因素,同样可以减少不良反应的发生,但药物因素和临床用药因素对不良反应发生的影响是至关重要的,不良反应的发生受到丹参及其制剂质量及生产工艺等因素影响,而临床用药因素受是否辨证施治、合理用药等方面影响。为减少不良反应的发生,应用丹参及其制剂时,应注意以下几方面。①避免联用及配伍禁忌:由不良反应的文献分析结果可知,联用增加了不良反应的发生率,这与22%的不良反应是由药物的联用导致的[11]基本相吻合;对于中药而言,有效成分是其作用机制的基础,但有效成分有可能引起不良反应的发生,丹参有效成分众多,以丹参酮ⅡA等醌类化合物和丹酚酸C和丹酚酸B等水溶性酚酸类化合物为主,但寡聚咖啡酸化合物少部分成分在体内的吸收、分布、代谢等情况至今尚不清楚,有可能引起不良反应[12],故应用丹参及其制剂时,尽量单用,并避免与西药、其他中药的配伍。②合理选择适当剂型:各种剂型都会引起不良反应的发生,由文献分析结果可知,注射剂引发的不良反应居于各种剂型的首位,这可能与注射剂提取纯度、灭菌和贮藏过程中产生的降解产物、制剂的添加剂、复方制剂的成分之间的相互作用等均有关。病有缓急,证有表里,故急症除要求药物迅速发挥作用,可选用注射剂外,其他病情如长期治疗的慢性病,尽量选用丸剂、片剂、颗粒剂及胶囊剂等剂型[13],这样在一定程度上可降低了不良反应的发生率。③合理选择适当给药途径:不同剂型可适应不同临床病情需要,也决定了给药途径和速度。选择给药途径时,应考虑剂型特点及患者的病情和生理情况等。注射剂是疗效确切可靠、起效迅速、无首过效应的剂型,但其是安全性和机体适应性最差的剂型之一,容易引发不良反应,这与文献分析结果相吻合,给药时应注意给药速度,输液初速度应<20滴/min并密切观察5~10 min,无异常可适当加快滴速,最好不超过60滴/min[14],而口服是较安全、方便和经济的给药途径,也是最常用的方法,但应避免破坏原有剂型如肠溶剂型、缓控释剂型等再给药。④辨证施治,合理用药:西医强调疾病治疗的个体差异,中医也不例外,且中医还强调辨证施治,同病不同治。应用丹参及其制剂时,不辨证施治,忽视患者机体因素和丹参及其制剂的药性,盲目用药,只会事与愿违,给患者带来的不是健康治疗,而是医疗伤害。只有在辨证施治的基础上,不超说明书剂量用药,合理用药,尽量发挥丹参及其制剂的最大效能,才能减少不良反应。

表1 丹参及其制剂作用机制分布情况

表2 不同剂型在人体不同系统作用的分布情况 例(%)

表3 不同有效成分在人体不同系统分布情况 例(%)

图2 丹参及其制剂不良反应文献数量与年份分布关系

至今,从丹参中先后分离得到了丹参酮ⅡA及丹参酮Ⅲ等68余种脂溶性化合物,丹酚酸C、丹酚酸B及丹参乙酸镁等19余种水溶性化合物, 亚麻酸等3余种脂肪酸类化合物,原紫草酸等5余种寡聚咖啡酸化合物,黄芩苷等苷类化合物以及豆甾醇等甾醇类化合物,具有广泛的作用机制[15]。虽然丹参是临床最常用的活血化瘀中药,主要应用于心脑血管系统方面,但随着中医药现代化的迅速发展,在人体中消化系统、循环系统、神经系统、免疫系统等都得以研究开发。然而,丹参及其制剂的机制研究只开展了丹参酮ⅡA等12个有效成分的研究,尤其以丹参酮ⅡA研发最多。丹参有效成分作用机制的研究,除心脑血管系统外,还涉及消化系统、循环系统、神经系统、免疫系统等人体系统研究,可以说,丹参及其制剂作用机制的进一步研究及开发前景异常广阔。

表4 丹参及其制剂不良反应相关因素统计情况

图3 不良反应发生在人体各系统分布情况

图4 各种剂型发生不良反应分布情况

由文献分析结果可知,注射剂发生不良反应率最高,这可能与注射剂给药途径特点、使用频率高以及在生产时残留植物杂蛋白和鞣质相关等因素有关[16]。丹参及其制剂静滴的不良反应发生率明显高于肌注,原因可能是静滴给药时,药物随血液循环扩散至全身,广泛分布并迅速起效有关,且静滴比肌注易使血液中的蛋白、红细胞等与注射液中的抗原、半抗原结合造成毛细血管堵塞,从而导致不良反应的发生[17]。随着中药分析检测技术的发展,特别是丹参及其制剂的指纹图谱的深入研究,质量标准和生产工艺会得到进一步改进,会最大限度地降低丹参及其制剂的不良反应发生率。

综上所述,丹参被分离出的有效成分相继被发现,并对其作用机制开展了较为深入的系统研究,但由文献分析结果可知,目前研究多局限于对丹参酮ⅡA、丹参多酚酸盐等十几种有效成分的作用机制研究,基本忽视了丹参及其制剂有效成分复杂性,各成分间相互协调、相互作用,发挥综合协同作用等特点,而对中药而言,有效成分决定其作用机制的类型,但其多种的有效成分同时并存在一定程度上导致了不良反应的发生,随着丹参及其制剂的广泛开发,有理由相信,其有效成分的作用机制与不良反应的发生是否存在相关性将会被揭示。

[参考文献]

[1]南京中医药大学. 中药大辞典[M]. 2版. 上海:上海科学技术出版社,2006:643

[2]崔丽德. 药剂学[M]. 6版. 北京:人民卫生出版社,2008:64

[3]吕亚青. 丹参的化学成分及临床应用进展[J]. 中国药房,2007,18(12):947

[4]张英锋,王燕革,马子川,等. 丹参活性化学成分的研究[J]. 化学世界,2009,50(10):638-640

[5]李俊. 临床药理学[M]. 4版. 北京:人民卫生出版社,2008:157

[6]李京爱,朴明玉,刘国节. 复方丹参注射液致新生儿口唇疱疹1例[J]. 药物流行病学杂志,2002,11(5):268

[7]黄璐明. 静滴复方丹参注射液出现心动过速1例[J]. 中国中药杂志,1996,21(9):58

[8]石晓琳,张珩. 滴注低分子右旋糖酐与复方丹参注射液致不良反应1例[J]. 西北药学杂志,2007,22(5):276

[9]沈映君. 中药药理学[M]. 上海:上海科学技术出版社,2008:6

[10] 孙定人,齐平,靳颖华. 药物不良反应[M]. 北京:人民卫生出版社,2003:8

[11] 颜光美. 药理学[M]. 北京:高等教育出版社,2006:5

[12] 蔡永敏,任玉让. 最新中药药理与临床应用[M]. 北京:华夏出版社,1999:178

[13] 张翼,郭红军,曾凤英. 谈中药剂型的选择[J]. 中华中西医杂志,2008,6(6):87

[14] 周春美. 护理学基础[M]. 上海:上海科学技术出版社,2010:343

[15] 曹冬,黄喜茹,王建华,等. 丹参的化学成分及其制剂的指纹图谱与质量标准研究进展[J]. 中国药房,2005,16(17):1339

[16] 胡昌勤,许明哲,马越,等. 含丹参的中药注射液中过敏性杂质的检测[J]. 药学学报,2008,43(5):518

[17] 吴垣墙,李昌煜. 235例复方丹参注射液不良反应/事件文献分析[J]. 中国药物警戒,2009,6(4):221-226

Literature analysis on the mechanism of action and adverse drug reaction of Salvia miltiorrhiza and its preparations

ZHOU Song, ZHOU Yunzhi, FAN Shuqing, ZHANG Ximin

(Armed Police Corps Hospital of Guangdong Province, Guangzhou 510507, Guangdong, China)

Abstract:Objective It is to investigate the characteristic and rule of the mechanism and adverse drug reactions of Salviae miltiorrhiza and its preparation. Methods The original document data about Salvia miltiorrhiza and its preparations were searched and consulted in domestic public offering of medical journals from CQVIP, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) and Wanfang Databas, and the mechanism and adverse drug reactions were classified, analyzed and evaluate. Results The mechanism of action of Salvia miltiorrhiza was spread throughout various systems of the human body, especially in cardiovascular system very much, and the incidence rate of adverse drug reactions about Salvia miltiorrhiza and its preparation were increased quickly with their wide investigation, allergic reaction appeared most frequently, then was the damage of cardiovascular system and digestive system, and no reports of exceptional adverse drug reactions was appeared. Conclusion The mechanism of Salvia miltiorrhiza and its preparation are maturate increasingly, the trend about the incidence rate of adverse drug reaction is steady and increasingly assurgent, concerned with the salvia miltiorrhiza and its preparation for the further development perhaps.

Key words:Salvia miltiorrhiza; mechanism of action; adverse drug reaction; literature analysis

[收稿日期]2015-03-05

[中图分类号]R285.6

[文献标识码]A

[文章编号]1008-8849(2016)12-1280-06

doi:10.3969/j.issn.1008-8849.2016.12.009

[作者简介]周松,男,主管药师,从事医院临床药学工作。