应用型本科院校地理信息科学专业技能型人才培养模式研究

张 兵,韦 锐,查 勇,贺军亮,宋昆仑,王翠玲

(1. 石家庄学院资源与环境科学学院,河北 石家庄 050035; 2. 中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京 100083; 3. 南京师范大学地理科学学院虚拟地理环境教育部重点实验室,江苏 南京 210046; 4. 石家庄职业技术学院现代教育技术中心,河北 石家庄 050035)

应用型本科院校地理信息科学专业技能型人才培养模式研究

张兵1,2,韦锐1,查勇3,贺军亮1,宋昆仑1,王翠玲4

(1. 石家庄学院资源与环境科学学院,河北 石家庄 050035; 2. 中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京 100083; 3. 南京师范大学地理科学学院虚拟地理环境教育部重点实验室,江苏 南京 210046; 4. 石家庄职业技术学院现代教育技术中心,河北 石家庄 050035)

Study on Application-oriented Personnel Training Pattern for Geographic Information Science of Applied Undergraduate

ZHANG Bing,WEI Rui,ZHA Yong,HE Junliang,SONG Kunlun,WANG Cuiling

摘要:在地方本科院校逐渐向应用技术大学转型的背景下,本文对如何构建与应用技能型人才培养相适应的人才培养模式进行了研究探讨。首先分析了应用技术型大学建设的必要性及其对人才培养的总体要求;以应用技术型院校“地理信息科学专业”为例,探讨了其专业内涵、专业背景,以及相关行业对该专业人才大量需求的现状,明确了应用本科院校中地理信息科学专业的人才培养目标,提出了技能型人才培养方案的制定原则;在相关原则和培养目标的约束下,构建了技能型人才培养的课程体系;最后详细分析了该课程体系的特点、课程之间的逻辑联系,以及各主要课程和相应培养目标之间的关系,充分论证了本文所提出的培养模式的科学性与合理性。

关键词:应用技术大学;地方本科院校;地理信息科学;培养方案;课程体系

教育部副部长鲁昕在谈及中国教育结构调整和现代职业教育时谈到“2014年2月底,国务院常务会议已作出决定,将1999年大学扩招以后近700所‘专升本’的地方本科院校逐步转型为应用技术大学,主要进行现代职业教育,重点培养工程师、高素质技能型人才”[1]。从国内、国际形势看,这一转型是必然的,它是产业技术进步和产业转型升级的要求,也是基于实体经济发展的需要,转型后的高校将立足于现代职业教育体系,融入当地区域产业发展。纵观欧美发达国家教育结构调整和应用技术大学的发展,我国地方本科院校在办学方向上适时转型为职业型的应用技术大学,既是现实的要求也是理性的选择。转型后的大学在专业培养目标制定、课程体系的构建时不能再延续过去的模式,需要根据相关要求作出调整,要与老牌本科高校形成差别化的发展,根据国家总体要求,转型院校的专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程要实现相互对接,积极推进学历证书和职业资格证书的“双证书”制度,真正做到学以致用,因此即将转型的高校要加快对应用型人才培养模式、课程体系构建和教育教学方法的探索,对人才培养规格类型进行科学定位。本文以石家庄学院地理信息科学专业为例,介绍应用型本科高校在培养方案制定、课程体系构建等方面所做的一些尝试。

一、地理信息科学专业的内涵

1. 地理信息科学专业的背景

地理信息科学是新兴的一门交叉学科,是集地理学、计算机科学、测绘科学技术于一体的综合性学科。该专业的前身为1998年教育部批准设立的地理信息系统专业,1999年开始招生本科生;而国外的许多大学开始开设地理信息系统专业的时间可以追溯到20世纪70年代。到目前为止,该专业在我国已经过十几年的发展,据不完全统计,2015年年底,全国已有200多所高校开设了该本科专业[2]。虽然该专业自设立到现在发展迅速,已逐渐呈现出规模化、层次化、多元化的趋势,课程体系设置也日趋合理,但该专业的名称与该专业的发展内涵并不能完全相称,专业名称中没有涵盖遥感、地图学、测量学等领域。教育部门和许多地理信息专业人士虽然对这个问题重视已久,但直到2012年教育部发布《普通高等学校本科专业目录》(以下简称“2012本科目录”)才正式将地理信息系统专业更名为地理信息科学专业。

2. 地理信息科学与地理科学专业的区别

在“2012本科目录”中,地理科学类编号为0705,其下设置了4个专业,分别是地理科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学。其中地理科学专业和地理信息科学专业仅两字之差,很多人对这两个专业的区别很模糊,不了解它们的内涵,不清楚其在培养目标、培养方案、课程体系设置上的巨大差异。因此,正确的认识这两个专业的异同,区分两专业的内涵至关重要,这直接关系到人才培养方案和人才培养体系的建立[3]。

地理科学专业范围较广,涉及地理的相关知识和领域都是地理科学要研究的问题,如人文地理、自然地理、经济地理、地图学、地质学等。该专业主要是师范专业,为中小学培养地理课程教师。地理信息科学则如前所述,是一门涉及遥感技术、地图学、计算机科学的交叉学科,该专业虽说是理科专业,但比较偏工科,地理基础知识、计算机基础知识和计算机编程技术、测绘技术、遥感技术等都是该专业所重点涉及的,因此该专业在本质上属于偏工科性质。

二、地理信息科学的行业背景及人才需求

地理信息科学专业主要依托地理信息产业及测绘相关行业,为地理信息产业和测绘相关行业培养高素质、应用型人才。近年来随着地理信息技术的发展,地理信息服务的范围日益拓展,地理信息产业呈现出勃勃生机。从2015年中国地理信息产业大会上公布的数据可知,在我国整体经济处于下行压力下,地理信息产业依然增长迅速,2015年的增长率为22%,总产值约为3600亿元,预计到2020年将达到10 000亿元的规模[4-5],截至2015年10月底,全国共有测绘资质单位15 699家,比2014年底增加8.2%,具有测绘资质单位的从业人员数量年均增长率为7.1%。快速的增长必然需要大批素质高、应用能力强的专业地理信息人才。然而按照教育部公布的数据,我国每年培养的地理信息类人才仅为3.5万人,地理信息相关产业人才缺口巨大[6-7]。作为应用型大学,理应把握机遇,承担起为社会培养高素质、应用型人才的艰巨任务,并加快研究制定适应新时期社会发展和产业发展的地理信息科学人才培养体系,调整人才培养模式,使人才培养与社会需求接轨,真正满足社会和企业需求。

三、地理信息科学专业的人才培养

根据多年的摸索,笔者所在院校积极构建了厚基础、宽专业、强能力、高素质的新型人才培养模式,大力实施人才培养质量工程,建立起“平台+模块”的课程体系;注重增强学生实践能力,构建起校、政、企、培训机构四位一体的人才培养方式,实现了人才培养目标与社会需求接轨。

1. 培养方案制订原则

培养方案是人才培养的基础,制订时要遵循“加强专业内涵建设,增强育人能力,推进人才培养模式、课程体系、教学内容、实践环节等方面改革”的要求,目的在于提高学生综合素质和应用能力,培养适应地方经济与社会发展的应用型技术人才,总的来说要遵守以下几个方面的原则:一是科学性原则,深刻领会专业内涵,构建相互协调、相互支撑的,科学合理的课程体系;二是基础性原则,重视基础课程教学,不断地优化调整基础课程结构、更新教学内容、改进教学方法和教学手段等;三是通识性原则,实施通识教育基础上的宽口径专业教育,构建通识教育与专业教育有机联系、相互协调的课程体系;四是实践性原则,以培养学生的创新精神和实践能力为核心,完善实践教学体系,加强实验、实习、实践和毕业设计等实践教学环节,提高实践教学在人才培养方案中的学时比例;五是稳定性原则,培养方案要具有相对的稳定性,无充分理由不允许随意变更。

2. 培养目标的确定

人才培养方案制订过程中非常关键的步骤是确定专业人才培养目标。人才培养目标主要是对专业所要求的知识、技能、综合素质等进行描述,并提出具体要求,它综合反映了学校的类型定位、层次定位、学科专业定位和服务面向定位。结合学校的已有定位,“为地方经济建设和社会发展服务,培养高素质应用型人才”,根据河北省和石家庄市地理信息产业发展情况,在听取了相关测绘、地理信息行业专家和部分从事地理信息教学的专业教师意见的基础上,经过多次修改,最终制订了地理信息科学专业的培养目标:掌握地理信息科学基本理论,掌握测量、遥感等地理空间信息数据获取技术,以及地理空间信息数据的管理、加工、开发、应用等原理与方法,具有较好的科学素养,能够在国情监测、工程测绘、卫星导航、数字城市等部门和领域从事与地理空间信息相关的应用研究、方案设计、技术开发和系统维护等工作的中高级应用型人才。这一培养目标与应用型技术大学所要求的人才培养规格是高度吻合的。

3. 课程体系的构建

(1) 课程结构体系的建立

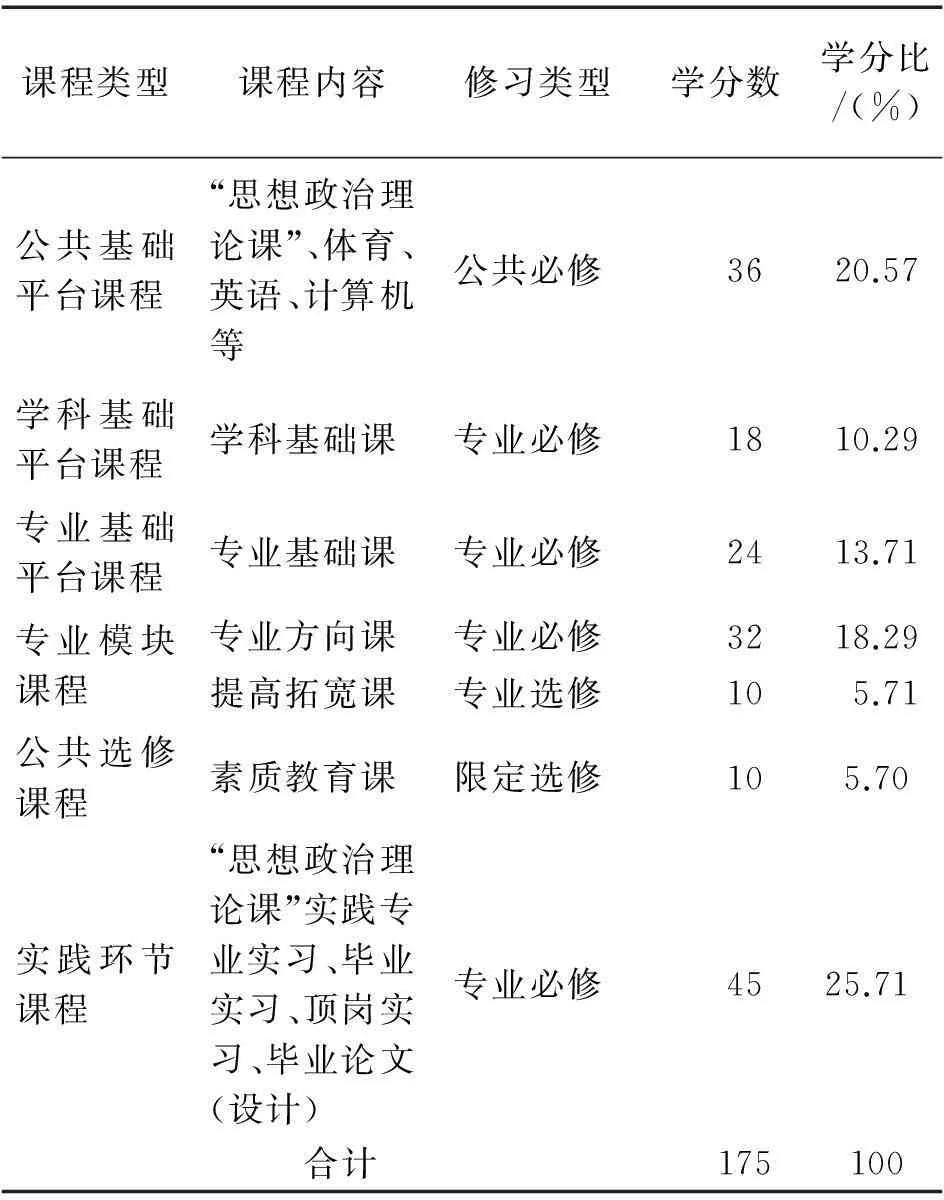

课程体系构建是制订培养方案的难点,同时也是培养目标能否实现的关键[8-9]。在方案制订的过程中要深入分析学生的认知特点,要以基本理论和技术应用能力培养为主线来构建课程体系。在制订课程体系时,根据课程培养目标和要求的不同将课程设置为6类,即公共基础平台课程、学科基础平台课程、专业基础平台课程、专业模块课程(专业方向课程、提高拓宽课程)、公共选修课程、实践环节课程,总学分为175学分,每一类课程的学分要求见表1。

表1 课程结构体系表

公共基础平台课程是实施高等教育所必须开设的课程,是全体学生的必修课程,除计划理论学时外,还设有实践性环节,学生必须取得以上课程的全部学分;学科基础平台课程是指各学科大类共同设置的基础课程及其相关实验,该专业的学生均应必修,在课程设置过程中应注重课程重组和内容的融合;专业基础平台课程包括专业基本知识、基本理论和基本技能课程,主要参照“2012本科目录”的要求,结合地理信息科学专业所依托的地理学和测绘学背景来设置主要课程;专业模块课程包括专业方向课程和提高拓宽课程两部分:专业方向课程是体现专业特点与培养目标的主干必修课程,提高拓宽课程是适应学生个性发展需要的专业选修课程;公共选修课程是全校性的素质教育类课程,能够满足学生全面发展的需要,公共选修课程是必修课程的补充和延伸;实践环节课程是应用型本科院校人才培养体系的重要环节,是实现人才培养目标的重要组成部分,因此在课程体系设置时要增加其比例,从表1可以看出,实践环节在课程体系中所占的比重最高,为25.71%,在实践内容上主要包括政治理论课程实践、各种专业课程实践、顶岗(生产)实习、毕业实习等。

(2) 主要课程的关系及课程目标

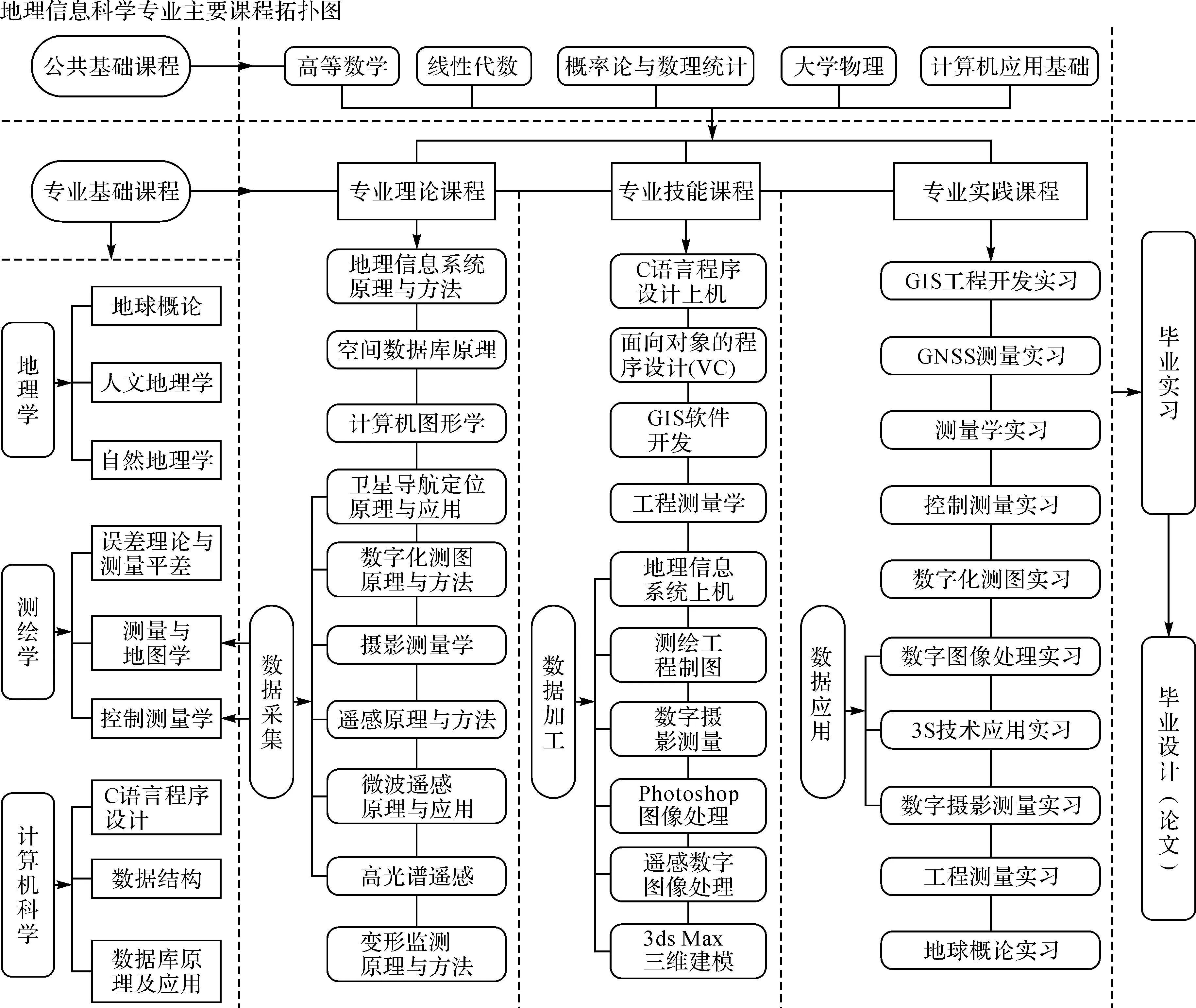

课程结构体系规定了各个课程模块所占的比重,是设定各模块课程时所需要遵守的总要求。但是在具体课程模块的设定时,并非要100%按照规定来设置课程,可以根据实际情况和课程本身的特点对课程比例作适当的调整。在地理信息科学专业课程设计时,除了要考虑培养目标要求、课程结构要求,还要考虑课程之间的关系,以及课程在实现培养目标时所起的作用。为了更详细、直观地说明主要课程之间的关系及其在课程体系中的作用,图1给出了它们之间的拓扑关系。

图1中没有包括思想政治课程和一些通识教育课程,因为这些课程基本都是固定的,没有可调整的空间。在专业理论和技能的培养上主要依赖于专业课程,专业课程的开设主要依据学校类型、专业的学科依托和专业本身特点。需要说明的是,本校的地理信息科学专业主要依赖于地理学和测绘学,因为这两个学科拥有较强的师资力量、先进实验仪器设备及较完善的教学实习基地。通过对图1分析可知,在公共基础课程的支撑下,地理信息科学的专业课程在纵向上主要是以地理学、测绘学和计算机科学相关课程为理论基础,在横向上分为3个专业方向:专业理论课程、专业技能课程和专业实践等课程。为了与应用型本科院校学生的培养目标——“重点培养工程师和高素质劳动者”相适应,在课程设置中除了思想政治教育和通识教育外,重点注重对学生地理信息数据采集、数据加工和数据应用技能的培养,以适应地理信息产业对拥有这些技能人员的大量需求。

(3) 课程体系的特点

① 强调认知规律

在课程体系的设置时,根据培养目标要求和专业学习规律,以基本理论和专业技能培养为主要出发点来设置课程类型,主要分为6大类——公共基础平台课程、学科基础平台课程、专业基础平台课程、专业模块课程、公共选修课程、实践环节课程,从而构建了“基础理论+专业方向+应用技能”的体系结构。课程的安排上充分考虑学生的认知规律,以由浅入深、循序渐进的方式安排理论课程,同时根据“初步认知—初步实践—深入认知—再实践”的顺序来安排实践教学环节[10]。课程安排注重培养学生的素质结构、知识结构和能力结构。

图1 地理信息科学主要专业课程拓扑关系

② 明确的课程目标

如前所述,在专业技能的要求上,注重对学生地理信息数据采集、数据加工和数据应用能力的培养。这些能力的培养都有相应的课程作为支撑[11-12]。课程的开设都有一定的目的性,都是根据培养目标的要求针对某一技能需要而确定的,如对学生数据采集能力培养的课程主要有测量与地图学、控制测量学、卫星导航定位原理与应用、摄影测量学、遥感原理与方法等;对数据加工能力培养的课程主要有遥感数字图像处理、Photoshop图像处理、CAD制图、地理信息系统上机(应用)等;对数据应用能力培养的主要课程有3S综合实习、数字图像处理实习、数字化测图实习等实践课程。

③ 注重实践技能培养

应用技术型高校的人才培养目标突出强调“培养工程师和应用能力强的高素质劳动者”。这种人才培养定位与研究型大学及教学研究型大学有很大的区别,因此在制订培养方案时加强了实践教学在课程结构中比重[13],并且这一比例是所有课程模块中最高的。在实践环节设计时,根据专业基础课程和专业方向课程的需要分别设置了相应的课程实习,如控制测量实习、数字化测图实习等,同时还根据专业课程之间的联系设置综合性实习,如3S综合实习;另外,在实践课的教学上还设置了严格的要求,对于每门实践课都要求制订详细的实验实习方案、实习指导书等文本文件,避免实习内容不充分、不科学而使实践流于形式,达不到设定的培养效果;在实践中还要求指导教师加强对学生实践能力和创新意识的培养,注重对学生基本技能、动手能力、实践能力和掌握应用新技术能力的培养。

四、结束语

本文在介绍地理信息科学专业内涵和人才需求状况的基础上,以应用型本科院校石家庄学院为例,详细地介绍了该专业培养方案的设计思路和课程体系设计的特点,以及课程和培养目标之间的相互联系。由于人才的培养模式与相关产业和技术的发展是紧密相关的,随着地理信息产业和地理信息技术的发展,其对人才知识结构和能力结构的要求也会随之改变。因此,人才培养方案制订之后还应随时关注行业和社会需求发展动态,及时了解用人单位对该专业人才素质的具体要求,动态地确立人才培养方向,定期地调整培养方案和课程体系的设置。由于不同应用型本科院校的地理信息科学专业在设置时所依据的学科背景不同,因此在培养方案的设计过程中,还要根据各自的实际情况研究制定适合自身特色的培养方案和课程体系结构,相关高校还应加强交流,探讨符合新时期社会发展和地理信息产业发展的应用型人才培养模式,使人才培养能真正与社会需求接轨,真正地承担起为社会相关行业培养工程师和高素质劳动者的重任。

参考文献:

[1]鲁昕.发展现代职业教育,解决就业结构性矛盾[N].网易财经综合,2014-03-22.

[2]秦其明,董廷旭.中国高校地理信息系统专业发展问题探讨[J].中国大学教学,2011(5):34-37.

[3]刘妙龙,周琳.地理信息科学学科领域界定再思考[J].地理与地理信息科学,2004,20(3):1-5.

[4]李维森.开拓创新跨越发展奋力实现地理信息强国梦[J].地理信息世界,2013,20(5):1-4.

[5]周湛.我国地理信息产业持续快速增长[J].地理信息世界,2013,20(5):5-8.

[6]贾丹.全国高校测绘地理信息人才培养与需求预测分析[J].测绘通报,2013(7):112-114.

[7]程朋根,夏元平.地理信息科学专业本科生需求与能力期望调查结果分析[J].东华理工大学学报(社会科学版),2013,32(4):473-476.

[8]程朋根,聂运菊,夏元平,等.对地方高校地理信息科学专业教育的探讨[J].测绘通报,2014(6):120-123.

[9]王钟箐,胡强,陈琳.应用型本科人才培养方案的探索与构建[J].教育与教学研究,2009,23(10):56-57.

[10]张兵,赵旭阳,贺军亮,等.对普通高校摄影测量与遥感专科专业培养方案制定的探索[J].石家庄学院学报,2010,12(3):123-126.

[11]崔铁军,郭黎,张斌.地理信息科学基础理论的思考[J].测绘科学技术学报,2010,27(6):391-395.

[12]杨树文,孙建国,李铁鲲,等.高校GIS专业遥感类课程教学模式改革研究[J].地理空间信息,2014(3):167-168.

[13]彭秀英,万剑华.地理信息科学专业“地图学”课程教学内容研究与实践[J].测绘通报,2014(3):128-130.

中图分类号:G64

文献标识码:B

文章编号:0494-0911(2016)04-0133-05

作者简介:张兵(1979—),男,博士生,讲师,主要从事测绘类专业教学与改革、3S集成与应用等领域的教学与研究工作。E-mail:zhbing1020@126.com

基金项目:河北省人力资源和社会保障研究课题(JRS-2015-3034);石家庄市科技局科技计划项目(145790405);石家庄学院教改课题(JGXM-201527A)

收稿日期:2015-10-23

引文格式: 张兵,韦锐,查勇,等. 应用型本科院校地理信息科学专业技能型人才培养模式研究[J].测绘通报,2016(4):133-137.DOI:10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0141.