社会网络对新生代女性农民工择偶观影响研究

曹志刚 王庭庭

(华中科技大学 社会学系,湖北 武汉 430074)

社会网络对新生代女性农民工择偶观影响研究

曹志刚王庭庭

(华中科技大学 社会学系,湖北 武汉 430074)

摘要:通过对安徽省无为县18位新生代未婚女性农民工的深度个案访谈,分析外出务工前后她们社会网络的变化及对她们择偶观的影响,发现外出务工后新生代未婚女性农民工的社会网络,无论是在拜年网还是在讨论网的测量方式下都发生了程度不一的变化,同时新生代未婚女性农民工外出务工后的社会网络变化,尤其是其讨论网的变化,影响着择偶观的四个层面,社会网络的变化使其在择偶观上既保留着传统社会网络下的文化特质又呈现出明显的市场化、理性化和现代化的变化特征。

关键词:社会网络;新生代女性农民工;择偶观;未婚女性;社会网

一、研究回顾与问题提出

改革开放三十多年来我国流动人口规模逐年扩大,农民工群体规模也不断扩大,其内部构成亦发生变化——新生代农民工数量不断增长。2009年12月31日《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中提出采取有针对性的措施,着力解决新生代农民工问题,2010年中华全国总工会《关于新生代农民工问题的研究报告》指出新生代农民工系指出生于20世纪80年代以后,年龄在16岁以上,在异地以非农就业为主的农业户籍人口。新生代农民工占农民工总数60%以上,其未婚比例为80%左右[1]。新生代农民工处于人生重要阶段——青年期,除了要关注其在城市中的生存状态外,还应关注其婚姻家庭问题[2]。

从社会化角度来看,处于青年期的人们所面临的最重要的社会化任务包括两个方面:一是要寻找自己赖以谋生的职业,二是要建立起自己的家庭,概括地说他们要完成人生的两件大事——成家和立业[3]。对于新生代未婚女性农民工来说,她们也面临着这样两项任务。

国内学者对流动人口择偶的研究起步较晚,从目前的研究进展来看,还没有形成较有代表性的理论。有的研究通过经验调查描述了广东省女性农民工的婚恋观变化[4]、浙江省台州市新生代农民工婚恋观逐渐朝向理性化的变化状况[5],有的研究分析了流出地新生代农民工婚恋观的“逆传统化”的变化态势[6]。这些研究表明,外出务工经历确实带来了新生代农民工的婚恋观变化,同时也对新生代未婚女性农民工婚恋观产生影响,但外出务工经历中的哪些重要因素带来了新生代未婚女性农民工婚恋观的变化?这些并没有在以往的研究中得到准确回答,因为婚恋观涉及的内容较为宽泛,本文重点选取了婚恋观中的择偶观来进行关注,并且将从择偶观的四个层面(择偶态度与动机、择偶的时间、择偶的标准和择偶的途径)展开研究。

二、研究视角与研究方法

社会学这门学科从创立之初到现在,一直存在着来自于整体主义和个体主义的二元对立,以齐美尔为代表的关于“社会学是研究个人与社会关系”的这种“关系论”的特色理论逐渐成为整体主义和个体主义之后的一种较有挑战力的理论思路,这种“关系论”逐渐发展出一种社会学中的社会网络理论,社会网络理论区别于整体主义和个体主义的最大优势在于它能以一种“关系”的动态视角去进行研究,在关系中既可对社会互动的主体进行个体的“解释性理解和因果性说明”,又能对社会个体之间因为“关系”基础之上形成的“社会结构”加以整体性的理解和研究[7]57。西方学术界对流动人口的婚恋关注较早,已形成的理论可归为两大类:一是微观解释取向,以个人心理需要和潜意识为基础;二是基于社会因素影响分析的理论,注重社会文化与社会结构因素,认为择偶不仅是个人的心理层面选择,更多的是与社会性因素和结构性因素相关,属于宏观解释取向[8-10]。而社会网络视角下的研究相对匮乏,因此本文以社会网络为视角展开具体研究。

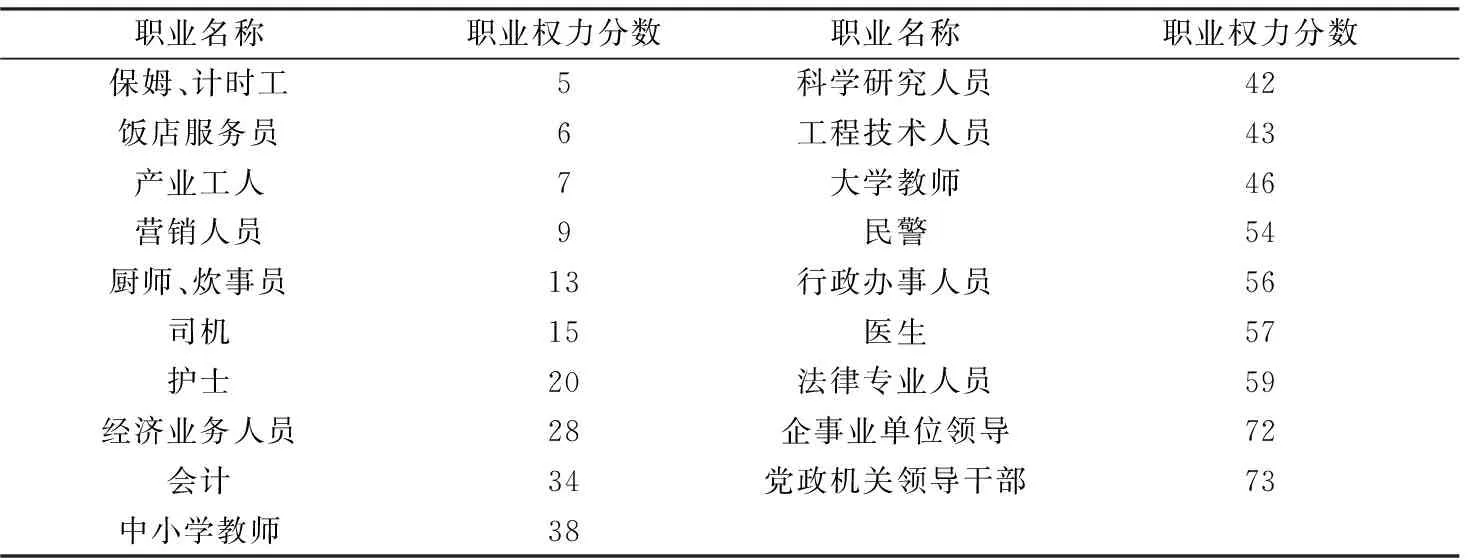

社会网络这一概念涵盖着许多不同的维度与测量指标,如何测量社会网络也是社会网络研究中的一个固有难点问题。不同学者从不同研究路径出发,总结了社会网络的不同测量指标。目前分析个体社会网络的方法主要有两种:一种是定名法(name generator),即关系网络结构观;另一种是定位法(position generator),即地位结构观。定名法测量下得出的个体社会网络,其成员与受访者的交往度和熟悉度都较高,以“强关系”为主。相比之下,在定位法的测量方式下,学者大多根据职业声望或职业权力分数设置职业列表,职业列表中覆盖当前社会大部分的职业,因此,其测得的网络包括“强关系”和“弱关系”。

从研究方法来看,前述研究大多采用问卷调查的方式对农民工婚恋观的变化状况进行描述,存在的风险是“将农民工作为一个概念包装成一个抽象群体,看到的是一组组统计数据的展示,很难看到具体的农民工的形象”[7]54。本文以社会网络这一具有动态性、过程性的理论为视角,运用定性访谈的方法,通过对安徽省无为县18位新生代未婚女性农民工进行现场访谈、电话访谈和网络访谈等途径,获取了受访者的相关资料,以对新生代未婚女性农民工的择偶观进行研究。为了更深入、全面地了解新生代女性农民工的社会网络,本文结合定名法中的讨论网与定位法中的拜年网去衡量社会网络情况,借鉴了相关研究中的网络规模、网络顶端、网络构成以及网络位差四个指标去衡量新生代女性农民工的社会网络[11-12]。表1为不同职业的权力分数表,通过不同职业的权力分数来对讨论网和拜年网获得的社会网络成员属性进行测量。

表1 不同职业的权力分数[13]

三、社会网络规模带来的影响:“广撒网、捕好鱼”

外出务工前,受访者拜年网的网络规模大多在50人左右,主要集中在亲缘关系基础上,如父母双方的兄弟姐妹或者父母的长辈,主体的职业权力分数普遍分布在10分左右。外出务工后,受访者拜年网规模扩大为80人左右,业缘关系基础上的同事与领导成为主要的拜年对象,主要拜年对象为营销人员或者产业工人,职业权力分数提高。

外出务工前,受访者讨论网规模多为3~5人,且多为学校里面“玩得好的朋友”。外出务工后,受访者的讨论网规模为8~10人,且讨论网不再仅仅为学校里面“玩得好的朋友”,父母、同事和亲戚更多地进入到关于择偶观的讨论网,尤其是务工地同事在讨论网中的比例较高。外出务工作为一个“生活事件”使得受访者社会网络规模发生变化,受访者的择偶观在外出务工前后也随之发生了变化,其中一个最重要的变化就是择偶观的市场化意识凸显,她们有意或无意地广泛寻找潜在择偶对象的观念明显,受访者广泛存在“广撒网、捕好鱼”的观念,希望获取更多的潜在优质对象。

初中毕业后没考上高中,就去市里的一个护校念书,之前在家的时候,主要是给亲戚拜年,工作后还要给单位上的领导、护士长和同事拜年,方便认识更多的人。每次拜年,亲戚朋友都要帮忙介绍对象,这样可选择的对象就多了,有合适的就去看看,不合适的就等等。(BS,22岁,中专学历)

我父亲去世得早,母亲改嫁了,过年也就走走母亲这边的亲戚,现在外出务工在店里工作,过年就给店里的领导和小姐妹发发信息。今年还去男朋友家拜年了,男朋友不是我们这里的,我妈不同意,我是知道自己家里的条件,这条件在村子里也找不到啥对象,村里人也不帮忙介绍,所以这件事只和我同事还有初中关系好的同学说,他们都支持我的想法。(GMM,22岁,初中学历)

我以前在家的时候,拜年就是走走亲戚,现在不怎么回老家了,拜年就给家里关系好的亲戚发短信、打电话,主要是和同事往来得多,我今年都30岁了,父母不停催我结婚,家里亲戚都帮忙介绍,不过介绍的都是家里的,我不想回去相亲。身边像我这么大的姑娘大多是家里人介绍才嫁出去的,毕竟在家里认识我的人多,介绍得也多,机会大些,现在女人30,不值钱了。(JH,30岁,小学学历)

外出务工前,受访者拜年主要是给亲戚拜年,外出务工后,受访者的社会网络规模相较于外出务工前扩大,拜年的对象除了亲戚还有领导与同事。社会网络规模的扩大使受访者择偶观更加明确,其择偶标准与择偶途径也受到市场化观念的影响,体现出理性计算的特征。

对于择偶态度与动机,受访者当被问及是否结婚时,表示找到合适的就会结婚,对于为何结婚,大多表示因为爱情因素。大部分受访者认为结婚才正常,不结婚会被人认为有问题,传统的择偶观念直接影响着受访者。还有部分受访者认为结婚后可以多一份生活来源,降低城市生活成本。

从择偶时间来看,大部分受访者希望在30岁之前结婚,认为30岁之后即不值钱,找不到条件好的伴侣,择偶带有市场化意识。

从择偶标准来看,受访者外出务工前的社会网络成员大多希望受访者注重择偶对象的家庭条件,即家庭地域与经济条件,外出务工后的社会网络成员则更多关注受访者择偶对象的个人经济条件与性格条件,对于家庭地域则没要求。受访者在两种社会网络的影响下,先对自身条件进行评估,“我是知道自己条件的”“不值钱了”等都显示出她们对自身的评估,评估后受访者更多听取的是外出务工后的社会网络成员意见,尤其是讨论网的意见与建议,认为他们“见识多”,讨论网成为其择偶标准观念变化的重要环境。从社会网络规模与择偶标准的关系来看,社会网络规模越大,为其介绍伴侣的资源就越多,受访者的择偶标准也会随之变化,对于男性的个人经济条件和家庭条件的要求也会升高。社会网络规模小的受访者对于择偶对象的家庭经济条件要求较低,更多关注择偶对象的个人经济条件与性格条件。

从择偶途径来看,外出务工前,受访者大多认为男朋友需要自己认识,不需要他人介绍。外出务工后,受访者对他人介绍对象的认可度提高,认为通过他人介绍对象可以扩大择偶范围,“广撒网”的观念出现。社会网络规模越大,受访者对于他人介绍对象的认可度越高,社会网络规模小的受访者则更倾向于自己认识,认为社会网络无法为自己带来合适的伴侣。

总体上看,外出务工前后,受访者社会网络规模扩大,无论是拜年网还是讨论网都使得受访者择偶观的四个层面都体现着传统与现代的交织,一方面择偶态度上认为结婚才是正常,另一方面择偶标准的理性化与择偶途径的“广撒网”观念,体现出市场主义特征。

四、社会网络顶端带来的影响:标杆经验

外出务工前,受访者在拜年网中网络顶端多为中小学教师或者其他企事业单位领导,网络的职业权力分数较高。受访者在讨论网中网络顶端多为同辈群体,小部分是计时工,网络顶端的职业权力系数低。

外出务工后,受访者在拜年网中网络顶端多为务工就业单位的企事业单位领导,网络顶端的职业权力系数较高,但与外出务工前网络顶端相比无明显变化。受访者在讨论网中的网络顶端多为营销人员,只有1人与中小学教师讨论,网络顶端的职业类型发生较大变化,网络顶端的职业权力系数相较于务工前有所上升。

在家里我最小,打工之前在家读书,读到初中就不想读了,在服装店和店里小姐妹一起住,在这里,认识得最大的男性就是远房阿姨的儿子,他在天津自己开了个厂。经常和我讨论择偶的人里大多是同事或之前念书的同学,有时也和我们店长说说。(CXF,20岁,初中学历)

我老早就出去打工,都换了几份工作了,认识的人里最厉害的就是在天津开废品回收公司的。我现在的男朋友是我妈和他的妈妈打麻将的时候介绍的,他的家里条件挺好,他的妈妈就和我妈说,女生嫁个条件好的才是最重要的,我妈就同意了,结婚恋爱的事情主要和母亲还有之前打工和现在打工时的朋友讨论,朋友们觉得我这个男朋友各方面条件都好,我是赚到了。(QHX,20岁,小学学历)

外出务工前受访者拜年网的网络顶端与受访者务工后的网络顶端一致性很高,受访者与其来往不多,几乎没有就择偶问题进行讨论或者求助。外出务工后受访者讨论网的网络顶端大多为所在单位的领导,由于日常工作与居住模式的影响,在与其进行择偶观的讨论中形成了自己对于择偶的观念与看法。拜年网网络顶端与讨论网网络顶端为未婚流动女青年提供了择偶的标杆经验,有形或无形地影响着其择偶观念。

对于择偶态度与动机,受访者当被问及是否结婚和为何结婚时,都表示找到合适的就会结婚,QHX在访谈中表示,结婚后如嫁得好可以衣食无忧,女生还是要嫁得好。CXF将自己店长及店里同事进行对比,觉得结婚还是要出于“爱情”。 社会网络顶端带来了不同的标杆作用,影响受访者的择偶观。

从择偶时间来看,受访者大部分希望在30岁之前结婚,多是由于其讨论网网络顶端的人以实例的方式告知她们:在婚姻市场上30岁之前是找到条件较好的合适配偶的最佳时间。

从择偶标准来看,受访者社会网络顶端依据自身的经历与经验对其择偶标准提供参考标准,更多关注择偶对象的家庭条件,认为“男高女低”“门当户对”是良好婚姻的保障,不认可受访者与务工地当地户籍青年进入婚姻关系,认为农村户籍与城市户籍青年在婚姻上仍存在差异。小部分受访者在择偶标准上要求男朋友为城镇户籍,但考虑到网络顶端的建议与意见后认为城市户籍只是优先条件。大部分受访者对于男朋友户籍没有具体要求,只是要求不是偏远地区即可。绝大多数受访者认为“爱情因素”是婚姻的重要标准,包括性格上的相合与“对我好”“负责任”的择偶观念,具有较强的现代性。

在择偶途径上,大部分受访者同意接受他人介绍,尤其是来自社会网络顶端的介绍,但访谈中发现拜年网的社会网络顶端与受访者联系很少,只有1个受访者其网络顶端为其介绍过婚恋对象。受访者的讨论网网络顶端职业权力声望分数较低,较多的是为其提供建议与经验上的支持,同样很少为其介绍婚恋对象。

总体上看,受访者外出务工前后,拜年网的网络顶端没有发生明显的变化,讨论网的网络顶端则发生了较大的变化。处于网络顶端的成员主要以自身经历或经验为受访者在择偶方面提供标杆经验,有形或无形地形塑着受访者的择偶观念,强化受访者择偶观念的理性化。

五、社会网络位差带来的影响:远亲好于近邻

外出务工前受访者在拜年网中的社会网络位差(以下简称网差),最大网差为67分,多数网差在20~50分之间。讨论网中最大网差为15分,最小网差为0。外出务工后拜年网统计出的最大网差为67分,多数在20~50分之间,与务工前一致,而在讨论网中,受访者最大网差为38分,大部分网差为9分,与外出务工前相比网差增大,但多数仍维持在9分,说明其网络异质性程度低的同时,网络异质性也在逐步增加。

我认识的人,平常聊婚恋问题的也就那么几个,主要是厂里的同事,她们有的刚结婚,有的还没结婚,也没啥合适的对象介绍给我,我们每天在厂里,放假我就回家,没啥找男朋友的机会。我又不想找厂里的,太累,估计到时要家里人介绍了,总归亲戚就算远亲也对我家知根知底。(XL,20岁,中专学历)

每天站摊,认识的人就这么几个,一起讨论婚恋的和我工作差不多,也不认识啥人,老板娘认识得多些,但是合适我的也没几个,之前老板娘介绍了1个,那人工作还行,就是家里没房子,后来性格也不和,就没联系了,现在也没找到合适的。过年时,家里的亲戚看我已经工作了,也开始帮着看有没有合适的。(CX,20岁,初中学历)

我家亲戚做什么工作的都有,过年回家,我妈忙着请亲戚介绍合适的男朋友给我,说我在天津没啥合适的,也确实,我就去看了两个,第1个不爱说话,感觉不合适,第2个感觉还不错,双方也见了家长,这事也算是默认了,年后我俩继续联系。(CXF,20岁,初中学历)

受访者在拜年网中的网差较大,但在讨论网中的网差较小,说明受访者强关系中的网络异质性较低,与受访者交往密切的多是同一类职业,社会资源有限。

从择偶时间来看,由于网络异质性较低,大多数受访者对择偶与步入婚姻的时间期待一致,拜年网与讨论网中的受访者都认为20~25岁结婚,最晚也要求在30岁之前。

从择偶标准来看,受访者社会网络中的群体同质性较强,传统择偶标准中,注重家庭条件等仍然在受访者择偶观念上发挥着重要作用,同时对于个人经济条件、个人性格条件的注重多于个人生理条件。

从择偶途径来看,由于讨论网的高同质性,他人介绍的资源有限,“也没啥对象介绍给我”“认识的就这么几个”,说明依靠讨论网络介绍男朋友的几率较小。拜年网的异质性高于讨论网,可以为受访者提供的对象资源高于讨论网,受访者更依赖于这一社会网络寻找合适对象。还有部分受访者通过网络通讯方式,如QQ、微信等结识恋爱对象,当受访者在讨论网中有通过互联网结识婚恋对象的案例时,受访者就有可能采取互联网的方式寻找婚恋对象。

受访者的网差大小可以在一定程度上反映其社会网络异质性的程度,从受访者的访问结果来看,其网络的异质性程度,尤其是讨论网的异质性程度仍然较低,但相较于一起外出务工前,其讨论网的网差增大,网络异质性增多。网差的变化,使受访者在择偶标准上既受到外出务工前社会网络的影响,又受到来自城市讨论网的影响。

六、社会网络构成带来的影响:潜在影响者

外出务工前,无论从拜年网还是讨论网,受访者的社会网络构成中很少或者几乎没有与经理层或知识层的纽带关系。外出务工后受访者在拜年网中与领导层、经理层和知识层的纽带关系增多,也就是社会网络中的职业精英构成增多。在讨论网中受访者也与领导层以及知识层的沟通交流增多,社会网络构成相较于外出务工前有较大变化。

我以前在老家的时候,村子里读书的和村子里的能人都出去了,顶多就认识中小学教我们的老师,还有村里的村长,不认识啥能人,现在出去打工,老板娘和老板都算是小领导了,跟着他们干了挺多年,在固定的客人中,也会有些经理层的人,不过也就1~2个比较熟悉。(JH,30岁,小学学历)

我已经打工3年多了,换了几个店,一直做服务员,现在比在老家那会认识的能人肯定多些,但是就是认识,他们都是顾客,到店里就是看看衣服,我倒是挺羡慕他们的,过年时可能群发个短信给人家,平常没啥联系,也不聊婚姻的事情。(XD,22岁,初中学历)

受访者大多数表示外出务工后与领导层、经理层和知识层的纽带关系增多,也就是社会网络中的职业精英构成增多。从整体上看,其工作年限越长,与职业精英的纽带关系就越多,但大多是“弱关系”,即平常不联系,只是过年群发短信。从受访者的访谈中可以看出,受访者大部分会羡慕职业精英群体,择偶观念受到其潜在影响。

从择偶态度来看,外出务工前在社会网络的影响下,受访者认为结婚是正常的,到一定年纪不结婚是不正常的,外出务工后,受访者在进入服务行业工作后,其社会网络构成发生变化,虽然她们仍然选择结婚,但是对于不结婚这个选择的包容性增强,甚至羡慕那些持不婚主义的职业精英。

从择偶时间来看,与职业精英层的社会纽带关系越多,婚恋的年龄就相应延长,如在工厂务工的XL认为25岁之前最好找到合适的对象结婚,服务行业的XD则认为30岁之前结婚即可,城市精英结婚都较晚,给自己的时间、空间更多。

从择偶的标准来看,从事服务行业与职业精英阶层纽带关系多的女性务工青年相较于非服务行业务工青年更加关注择偶对象的身高、体重和外形等特征。

从择偶的途径来看,从事服务行业与职业精英阶层纽带关系多的受访者,相较于非服务行业的受访者更少地使用新兴的网络社交工具。小部分受访者对通过互联网择偶途径表示认同,但大部分青年认为通过互联网择偶不现实,缺乏保障。

外出务工前后社会网络构成发生了较大变化,改变了受访者择偶观念,使其择偶观念更多地具有现代城市的多元特征,对于择偶态度的多元性包容更大,同时对于择偶对象的个人因素关注多于对其家庭因素的关注。

七、结论

本研究发现,新生代未婚女性农民工的社会网络,无论是网络规模、网络顶端、网络位差还是网络构成在其外出务工前后都发生了一定的变化。

网络规模,无论是拜年网还是讨论网相较于务工前都得到扩大。网络顶端在拜年网与讨论网这两种不同的测量方式下,呈现出不同的变化,拜年网的网络顶端几乎没有变化,讨论网的网络顶端的职业权力分数升高。拜年网的网络位差始终大于讨论网,外出务工前后拜年网的网络位差变化不大,讨论网的网络位差增大。网络构成,外出务工后新生代未婚女性农民工尤其是从事服务业的女性农民工,其与职业精英阶层的纽带关系增多。社会网络的四个维度在务工前后的变化,影响着受访者择偶观念。拜年网与讨论网在受访者外出务工前后的变化存在着较为显著的差异,对于受访者择偶观念不同指标的影响也存在着不同,讨论网中四个维度的变化大于拜年网的变化。

从择偶态度与动机来看,新生代女性农民工在外出务工前,她们中间没有不婚主义者,同时认为结婚才“正常”,对不婚主义存在着道德与价值判断。外出务工后,她们都会选择恋爱结婚,没有不婚主义者,但其社会网络规模的扩大,更多接触的是现代的甚至是后现代的城市生活模式,当社会网络构成改变,其与城市职业精英阶层的纽带关系增多后,她们则对于不婚主义持更加包容的态度。新生代女性农民工外出务工前,她们大多没有明确的择偶观念,外出务工后,受访者择偶观念更加明确:一部分会因“经济原因”——“降低生活成本”选择择偶,另一部分受访者则出于“寻找爱情”选择择偶。

从择偶时间来看,外出务工后,社会网络的变化影响着新生代未婚女性农民工择偶时间的选择,一方面其拜年网与讨论网规模的扩大,使其在初婚年龄的选择上自主性增强,相较于村内未外出青年,她们的择偶时间推后;另一方面,社会网络四个维度相较于外出务工前的变化,使其择偶时间选择在30岁之前,择偶时间观念的市场化较强。

从择偶标准来看,定名法测量下的讨论网对于新生代未婚女性农民工的择偶观有着重要的直接影响,讨论网对择偶标准的意见与建议影响着新生代未婚女性农民工对择偶对象个人经济条件、性格条件和生理条件的选择,外出务工前的社会网络则更多影响着受访者对于择偶对象家庭条件的标准。社会网络的网络顶端在对于新生代未婚女性农民工的择偶标准有着间接作用,是其择偶标准的潜在标杆。新生代未婚女性农民工在形成择偶标准前会先对自身进行评估,考虑务工前后社会网络的建议,然后选择择偶标准,体现了在择偶过程中受到城市生活的影响,理性化凸显。

从择偶途径来看,新生代未婚女性农民工外出务工前大多认为男朋友需要自己认识,不选择他人介绍。外出务工后,她们对于他人介绍这一择偶途径的认可度提高,主要是因为通过他人介绍可以扩大择偶范围,“广撒网”的观念出现。

总而言之,新生代女性农民工外出务工前后的社会网络变化影响着受访者择偶观的形成。受访者的择偶观念呈现出传统与现代交织的特征,在市场化、理性化和现代化的影响下形成了自己独特且与群体具有一致性的择偶观。

参考文献

[1]全国总工会. 关于新生代农民工问题的研究报告[EB/OL]. [2014-10-20]. http://www.china.com.cn/news/txt/2010-06/21/content_20308634.htm.

[2]风笑天. 农村外出打工青年的婚姻与家庭:一个值得重视的研究领域[J].人口研究, 2006(1):57-60.

[3]风笑天,王小璐. 城市青年的职业适应: 独生子女与非独生子女的比较研究[J].江苏社会科学, 2003(4):18-23.

[4]陈印陶. 打工妹的婚恋观念及其困扰——来自广东省的调查报告[J]. 人口研究,1997(2):39-44.

[5]朱冠楠. 传统到现代:新生代农民工的婚恋转型及困境[J]. 新疆社会科学,2012(3):130-134.

[6]吕倩. 90后农村外出务工青年早婚现象研究——基于皖北L 村的个案研究[J].天水师范学院学报,2012(4):83-86.

[7]曹志刚. 社会网络与城市化意识:以珠三角农民工为例[M]. 北京:社会科学文献出版社,2011:57.

[8]林胜. 从择偶的理论到择偶理论——从社会学方法论的争论看择偶研究[J]. 社会,2002(9):47-50.

[9]李煜,徐安琪. 婚姻市场中的青年择偶[M]. 上海:上海社会科学院出版社,2004:21-29.

[10]孙淑敏. 农民的择偶形态:对西北赵村的实证研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2005:19-23.

[11]边燕杰. 城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现[J]. 中国社会科学,2004(3):136-146.

[12]李煜. 文化资本、文化多样性与社会网络资本[J]. 社会学研究,2001(4):52-63.

[13]尉建文,赵延东. 权力还是声望?——社会资本测量的争论与验证[J]. 社会学研究,2011(3):64-83.

[责任编辑周莉]

中图分类号:C913

文献标志码:A

文章编号:1009-3699(2016)01-0017-06

作者简介:曹志刚,华中科技大学社会学系副教授,华中科技大学国家治理研究院研究员,社会学博士,主要从事移民社会学、城市社区和组织社会学研究.

基金项目:国家社会科学基金项目(编号:12CSH030);教育部人文社会科学研究项目(编号:11YJC840003).

收稿日期:2015-10-26