突发事件下决策者线索搜寻的证实性偏差

刘效广,杨乃定,2,张云翌

突发事件下决策者线索搜寻的证实性偏差

刘效广1,杨乃定1,2,张云翌1

(1.西北工业大学管理学院,陕西西安 710072; 2.西北工业大学应急管理研究所,陕西西安 710072)

分析了突发事件下决策者的线索搜寻顺序,以及初始线索类型、决策者情绪和事态严重性在其中发挥的作用。采用实验心理学方法,对被试在不同实验条件下的线索搜寻行为进行统计分析。结果表明:(1)决策者在线索搜寻过程中存在证实性偏差,即优先搜寻主导方案的一致性线索。(2)决策者倾向于同时拥有证明主导方案更合理的线索和证明非主导方案风险更大的线索,当初始线索为其中一种时,另一种线索就会被优先搜寻。(3)决策者的负性情绪使证实性偏差的程度更强,突发事件的事态越严重,决策者证实性偏差的程度越弱。

突发事件;线索搜寻;证实性偏差;情绪;事态严重性

0 引言

在自然灾害和公共卫生等突发事件发生后,决策者在初始阶段一般只掌握很少线索,为了做出更慎重的决策,需要进一步搜寻必要的线索。比如在唐家山堰塞湖抢险过程中,专家组提出了工程挖掘和人工爆破两种泄洪方案,但由于堰塞体结构、流域内降水量和上游滑坡体等线索难以准确把握,指挥部决定在搜寻这些线索后再进行决策。影响决策的线索是无穷的,但由于资源有限,决策者只能搜寻其中很少一部分。这就产生一个优先搜寻哪些线索的问题。不同的搜寻顺序会使决策者掌握不同的线索,进而对最终决策产生重要影响。

Nickerson[1]发现人们在一些决策任务中经常优先搜寻与初始信念或假设相一致的线索,而忽略不一致的线索,这被称为证实性偏差(Confirmation Bias)。那么,在突发事件应急决策中是否也存在证实性偏差呢?如果存在,则可能导致决策者最终选择一个次优的处置方案。此外,突发事件有两个显著特征,即事态的严重性和决策者较强的负性情绪[2],这些因素对于突发事件下线索搜寻过程中是否产生证实性偏差有何影响?回答这些问题有助于准确预测决策者的决策行为和决策结果,并采取相应的措施引导做出更理性的决策。

目前还很少有研究关注突发事件中决策者的线索搜寻顺序,但司法和医疗等领域取得的成果对本研究也具有一定的借鉴意义。关于证实性偏差在不同类型决策任务中是否存在的问题,主要有两种不同的结论。一些研究发现证实性偏差是显著存在的。如Rassin和Eerland等[3]发现在司法审判过程中,如果人们倾向于认为嫌犯有罪,则会更多地搜寻证实有罪的线索而从不考虑那些使嫌犯看上去无辜的情节。Pines[4]发现在医疗诊断中,临床医师在形成初始诊断后,会更多地搜寻有助于证实该诊断的线索而忽略与之不一致的线索。Lehner和Adelman等[5]发现,在根据遥感数据判断下游水域是否出现腐蚀性高危化学物质的情境中, 被试普遍表现出较强的证实性偏差。与此同时,也有研究得出了与上述相反的结论。如Newel和Rakow等[6]通过一项商业决策的实验发现,人们更多地依赖线索的区分度和效度来搜寻线索,而很少表现出证实性偏差。杨明增和张继勋[7]发现,在审计人员判断企业的持续经营能力存在重大不足的可能性的决策任务中,不存在证实性偏差。Mendel和Traut-Mattausch等[8]发现精神科医师和医学生在诊断过程中,大多数没有表现出证实性偏差,搜寻的非证实性线索甚至要多于证实性线索。造成这种差异的原因在于,证实性偏差是否存在受很多因素的影响,如任务复杂性、不确定性、决策者动机和任务框架等[9]。而突发事件下的应急决策有其独特性,因此不能简单地根据这些结论来判断这种情境中是否存在证实性偏差,而是需要进一步的理论分析和实证检验。

此外,也有学者关注决策者情绪对证实性偏差的影响,并得出一些不同的结论。如Jonas和Graupmann等[10]发现负性情绪下的决策者为了降低认知失调而更多地搜寻一致性线索,而正性情绪的决策者由于感受不到认知失调而倾向于平衡地搜寻线索。而Dardenne和Dumont等[11]则发现,当人们搜寻有关一个陌生人的线索时,正性情绪下更多地搜寻此人正面的线索,而负性情绪下则更多地搜寻负面的线索。这说明无论哪种情绪都能促进证实性偏差。这与Jonas和Graupmann等[10]的结论不同,原因可能在于线索本身是否有正负之分。有关事态严重性如何影响证实性偏差的研究也出现类似的情况。如Pines[4]发现在应急医疗中,病情越严重的情形能诱发决策者越强的认知闭合需求,因而加强了证实性偏差。而Fischer和Jonas等[12]则发现当决策结果是可能导致严重后果的负框架时,由于引起了决策者较高的认知努力而有效地消除了证实性偏差。造成这种差异的原因可能在于,在线索搜寻过程中,决策者存在多种动机,而在不同类型的决策任务中,不同的动机会被激活而占据主导地位[13]。

综上所述,现有关于证实性偏差的研究虽然取得了丰富的成果,但仍存在以下三点不足。第一,很少探讨突发事件应急决策这种特殊背景下的证实性偏差问题,而决策者的行为规律却具有较强的情境依赖性,在不同的情境中往往会有不同的表现。第二,已有的研究结论之间存在一定的冲突,对于其中的原因也缺乏有说服力的解释,因而无法为本文研究的问题提供直接的有力证据。第三,以往研究的决策任务中要么只考虑一个方案的正性和负性线索,要么虽然有两个及以上方案但只考虑正性线索,这与突发事件应急决策的情形并不相符。

鉴于此,本文将在突发事件背景下,考虑有两个备选处置方案,且每个方案都有不同的线索证明其更合理(正性)和风险更大(负性)的情形下,探讨决策者在线索搜寻过程中是否存在证实性偏差,以及决策者情绪和事态严重性在其中所发挥的作用。

1 研究假设

1.1 突发事件应急决策中的证实性偏差

在线索搜寻中证实性偏差的强度很大程度上取决于决策任务的特征,在复杂性和模糊性较高的决策中,会表现出更强的证实性偏差[1]。突发事件牵连广泛,要素之间的联系是非线性的,具有较高的复杂性,而且决策者只零散地掌握了少量线索,也不能准确地了解这些线索的效度和相互之间的联系,因而无法通过这些线索准确地勾勒出整个突发事件的图景。根据认知一致性理论,在这种情况下,决策者的认知系统只能尽量降低决策任务的不一致性,追求一致地理解客观现实[14],首先根据初始线索形成一个有关突发事件的来龙去脉的假设,并将与初始线索对应的处置方案作为主导方案,为了维持信念系统的一致性,在后续的线索搜寻过程中,决策者存在进一步证实主导方案的动机,并首先搜寻那些最有可能证实该假设的线索,我们称之为一致性线索。而与主导方案不一致的线索由于会降低信念系统的一致性,从而被决策者选择性地忽略。尽管应急决策者大多具有丰富的经验,但在这种复杂的决策任务中,经验越丰富的决策者更倾向于相信自己的初始判断,从而更多地搜寻一致性线索[15]。而且突发事件决策往往具有较高的时间压力,这使得决策者无暇全面分析每个处置方案的正反两方面的线索,而是集中精力先证实主导方案的可行性。

突发事件下的未知线索都有两种以上可能出现的状态,根据这些状态的性质和出现概率,可以将其分为两种类型,一是合理型线索,即出现概率最高的状态将表明某个方案更加合理,另一种是风险型线索,即出现概率最高的状态将表明某个方案更不合理或风险更大[16]。如在唐家山堰塞湖事件中,关于湖面水位的线索,有较高和较低两种状态,假如水位较高的出现概率是70%,且表明主导方案更合理;水位较低的概率是30%,表明主导方案更有风险,这就是一条主导方案的合理型线索。

进一步地,有关初始假设的一致性线索也含两种类型,除了主导方案的合理型线索外,还包括非主导方案的风险型线索,而且决策者倾向于同时拥有这两种线索。这是出于以下几方面原因,第一,根据主导结构搜寻理论,要证明主导方案占优于其他方案,仅仅说明主导方案的合理性是不够的,还需要有线索证明其他非主导方案导致的风险更高[17]。第二,要证实一个假设,需要同时拥有正向命中和负向命中的信息,才能有较高的置信度[18],如果只拥有主导方案的合理型线索,则容易犯弃真错误,如果只拥有非主导方案的风险型线索,则容易犯取伪错误。第三,同一种类型的线索出现过多,对提高认知一致性的效果是边际递减的,因而在可搜寻的线索数量有限的情况下,应该尽量搜寻不同类型的一致性线索。

基于上述分析,本文得出假设:

H1:突发事件下应急决策者在线索搜寻过程中存在证实性偏差,即优先搜寻主导方案的一致性线索。

H2:突发事件下应急决策者希望同时掌握主导方案的合理型线索和非主导方案的风险型线索,当初始线索是其中一种时,会优先搜寻另外一种线索。

1.2 决策者情绪与事态严重性的作用

在突发事件下,已经产生的损失、决策的压力和两难性等因素使决策者产生较强的负面情绪,这对其线索搜寻行为将产生重要影响。首先,在负性情绪状态下,决策者的认知加工能力下降,倾向于对线索进行较低水平加工并采用启发式策略[19],更多地依赖启发式系统内的认知一致性机制来决定接下来搜寻哪些线索,从而表现出更多的证实性偏差。其次,较强的负性情绪能为决策者提供这样一种负面认知,即“当前主导方案看上去并不拥有足够的占优性”[20],这导致决策者感知到的认知一致性下降,为了对此进行补偿,决策者会搜寻更多的一致性线索。最后,根据情绪维持假说,正性情绪下决策者倾向于维持情绪,而负性情绪下倾向于改变情绪[21]。在突发事件下,如果搜寻到的线索之间的不一致性较高则会导致认知失调,从而进一步增强负性情绪,为了避免出现这种情形,决策者会倾向于优先搜寻一致性线索。

突发事件的事态严重程度将影响决策者对待风险的态度,在面临可能存在重大损失的情境中,人们是风险规避的。为了避免风险事件的发生,情愿做出一些可能多余的保护性行为,认为“安全总比后悔好”[22]。这导致决策者更多地关注风险型线索[5],在有线索证明主导方案的合理性时,为了进一步加强主导方案的可行性,还会搜寻其风险型线索,以期排除这种风险,即便在主观上认为这种风险出现的概率较高时也会如此,这在本质上是追求提高认知一致性的另一种表现。在线索搜寻数量有限的条件下,上述倾向会导致对一致性线索的搜寻数量减少。

基于上述分析,本文得出假设:

H3:突发事件下应急决策者在负性情绪下会表现出更强的证实性偏差。

H4:突发事件的事态越严重,决策者表现出越低程度的证实性偏差。

2 研究方法

2.1 被试

136名水利与土木工程相关专业的大三、大四学生参加了本项试验,其中男性84名,女性52名,平均年龄为22.43岁。所有被试均自愿参加本实验,且视力正常、无阅读障碍。

2.2 实验材料

(1)情绪刺激材料

Baumgartner和Esslen等[23]发现,同时呈现图片和相应的音乐能诱发较强的特定情绪反应,且操作方便,因此本研究采用这种情绪诱发方法。图片材料取自美国国立精神卫生研究所建立的国际情绪图片系统。声音刺激材料为音乐节选,每段音频持续60秒。诱发负性情绪的音乐源自于《无悔》二胡曲,诱发中性情绪的音乐源自于《渔舟唱晚》古筝曲。

(2)情绪评定量表

Watson和Clark等编制的情绪自评量表(PANAS)被广泛地用来测量被试情绪,鉴于本研究的目的,选择其中的5个负性情绪词。此外,为了避免被试迎合实验目的,再加入两个正性词和一个中性词,这与杨继平和郑建君[24]的做法一致。这8个形容词分别是:愤怒、兴趣、厌恶、悲伤、恐惧、快乐、紧张、惊奇。要求被试在5点量表上对自己的情绪进行评估,“1”代表体验到的某种情绪非常轻微或没有,“5”代表极为强烈。

(3)决策任务材料

本实验以唐家山堰塞湖事件为背景设计决策任务,并根据本研究的需要对其进行了改编。要求被试想象作为一名市长,要在两处排险施工位置(A:堰塞体中部,B:堰塞体左侧)之间进行选择,并提供了2条已知线索支持A方案。同时还有8条有待探明的未知线索,每条线索都有两种可能出现的结果。对线索的描述可能产生四种暗示:A方案更合理、A方案风险更大、B方案更合理和B方案风险更大,分别对应四种类型的线索(每种2条)。为了方便起见,本实验分别用A+、A-、B+和B-代表将A、B两个方案的合理型和风险型线索。

2.3 实验设计

本实验采用2(决策者情绪:中性、负性)×2(事态严重性:一般严重、非常严重)×2(初始线索:A+、B-)的被试间设计。将被试按性别比例随机分成8组,每组17人。决策者情绪的操纵通过向被试呈现不同效价的图片和音乐刺激材料来完成。事态严重性的操纵是通过修改实验指导语和任务材料来完成,“非常严重”条件下威胁到100多万群众安全和一批重大基础设施和古迹,“一般严重”条件下只危及基础设施和古迹而不涉及人员伤亡。初始线索的操纵通过呈现不同类型的已知线索来完成。

本实验是在有时间压力的条件下进行的,为了更精确地设置时间压力,对此进行了预测验。邀请10名没有阅读障碍的研究生,让其在没有时间限制的条件下阅读并理解未知线索及相关陈述,平均用时112.73秒。考虑到被试搜寻线索和进行思考也需要一定的时间,因此,要求被试在180秒内完成决策界面。

2.4 实验程序

被试在计算机上单独完成实验任务,主要包括以下步骤。第一步,呈现情绪刺激材料。根据被试所处的实验组,依次呈现10张相应的情绪图片,每张呈现6秒,且图片之间没有时间间隔,图片呈现的同时播放相应情绪的音乐,每段音乐持续60秒。第二步,完成情绪评定量表。第三步,在阅读背景信息之后,为被试提供2个备选方案和2条已知线索。第四步,同时呈现8条未知线索和相关的陈述,其中,每个方案有2条风险型线索和2条合理型线索。在阅读这些陈述的基础上,被试可以选择搜寻其中3条未知线索,然后要求被试根据已经获得的线索尽快选择自己认为可行的方案。线索搜寻和做出选择加起来要在180秒内完成,在页面下方用进度条显示时间使用情况。最后,在实验完成后,向被试表示感谢。

3 实验结果

3.1 情绪诱发效果检验

为了检验情绪刺激材料的效果,采用单因素方差分析方法,探讨两种情绪条件下被试在各个情绪词上自评的差异,结果见表1。被试除了在“惊奇”上没有显著差异外,在其他七个词汇上都达到了显著水平。其中,“愤怒”、“厌恶”、“恐惧”和“紧张”四个负性词汇上的F值较高,都达到了90以上。“兴趣”和“快乐”两个正性词汇上的差异相对较小,但也达到了<0.05的显著水平。综上所述,本实验的情绪诱发材料具有良好的诱发效果。

表1 情绪诱导检验结果(n=136)

注:*表示< 0. 05;**表示< 0. 01;***表示< 0. 001

3.2 一致性线索的搜寻数量的分析

针对每个被试,分别计算A+和B-线索的搜寻数量之和,以及A-和B+线索的搜寻数量之和。根据实验设计,前者为一致性线索的搜寻数量,记为,后者为不一致线索的搜寻数量。采用配对样本检验方法,检验二者是否存在显著差异,结果如表2所示。一致性线索的搜寻数量显著地大于不一致线索的搜寻数量,(135)=8.459,<0.001。这说明在突发事件中,决策者的线索搜寻过程存在证实性偏差,倾向于优先搜寻一致性线索,证明了假设H1的正确性。

表2 一致性线索和不一致线索搜寻数量的配对样本T检验

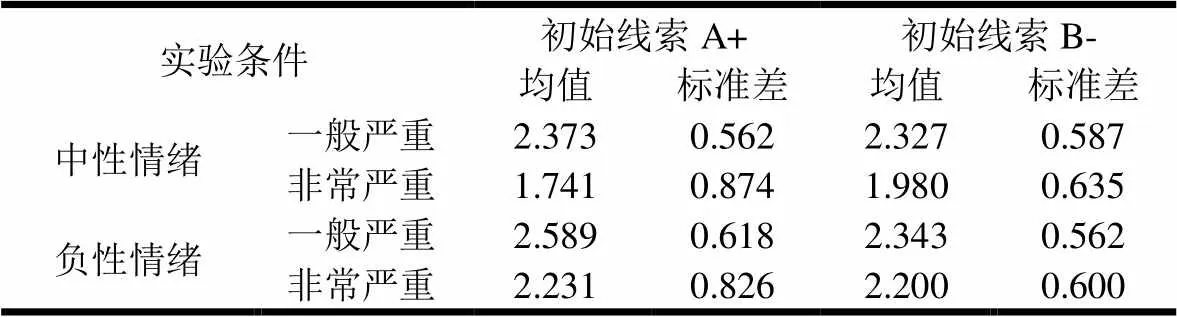

为了进一步探讨决策者情绪、事态严重性和初始线索等因素对线索搜寻顺序的影响,本文将以这三个因素为固定变量,以为因变量,进行三因素方差分析,其描述性统计结果如表3所示,所有实验条件下的均明显大于1.5(随机水平),说明突发事件下决策者普遍更多地搜寻一致性线索。

表3 不同实验条件下的num一致

方差分析的显著性检验如表4所示,情绪的主效应显著,(1,128)=3.947,<0.05,且负性情绪下的显著大于中性情绪,证明了假设H3的正确性。事态严重性的主效应显著,(1,128)=7.967,<0.01,且一般严重条件下的显著大于非常严重,这证明了假设H4的正确性。初始线索的主效应不显著,(1,128)=0.593,>0.1。情绪与事态严重性的交互效应显著,(1,128)=5.333,<0.05。情绪与初始线索的交互效应显著,(1,128)=4.226,<0.05。事态严重性与初始线索的交互效应显著,(1,128)= 5.333,<0.05。三个因素间的交互效应不显著,(1,128)=1.646,>0.1。

表4 num一致的三因素方差分析表

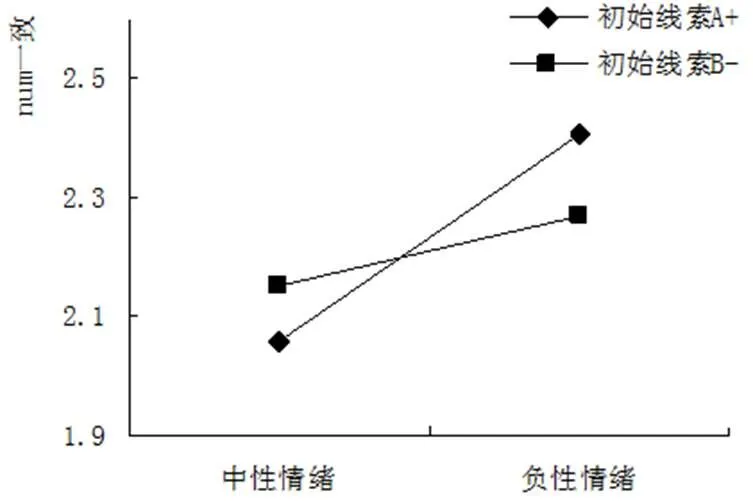

图1 事态严重性和情绪对num一致的交互效应

事态严重性和情绪的交互效应如图1所示。进一步的简单效应分析发现,在事态一般严重的条件下,一致性线索的搜寻数量在决策者处于中性情绪和负性情绪之间没有显著差异,(1,128)= 1.185,>0.1。而在事态非常严重的条件下,决策者在处于负性情绪时的一致性线索搜寻数量要显著高于中性情绪时的,(1,128)= 4.741,<0.05。

情绪和初始线索类型的交互作用如图2所示。进一步的简单效应分析发现,当初始线索为B-,即说明在左侧挖掘风险更大时,负性情绪下决策者的一致性线索搜寻数量要显著高于中性情绪下,(1,128)= 4.027,<0.05。而当初始线索为A+,即说明在中部挖掘更合理时,这种差异更为显著,(1,128)= 7.628,<0.01。

图2 初始线索和情绪对num一致的交互效应

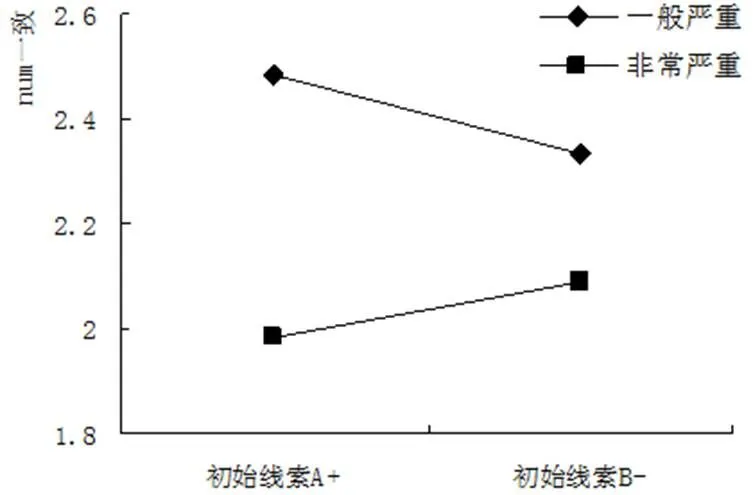

初始线索和事态严重性的交互效应如图3所示。进一步的简单效应分析发现,在事态一般严重时,决策者搜寻的一致性线索数量在初始线索为A+时要显著高于初始线索为B-时,(1,128)= 13.169,<0.001。而在事态非常严重时,决策者搜寻的一致性线索数量在初始线索为B-时要显著高于初始线索为A+时,(1,128)= 9.132,<0.01。

图3事态严重性和初始线索对的交互效应

3.3 不同类型的一致性线索搜寻的差异

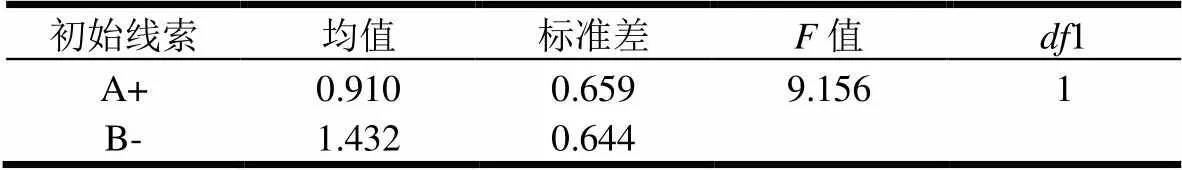

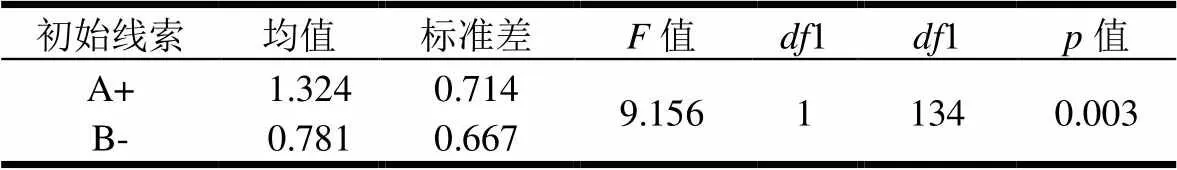

在本实验中,一致性线索包含A+和B-两种类型,如果假设H2成立,则在不同的初始线索条件下,对这两种线索的搜寻数量存在显著差异。为了验证该假设是否成立,本文将以初始线索为自变量,分别以A+和B-线索的搜寻数量为因变量进行单因素方差分析,结果如表5和表6所示,发现当初始线索为A+型时,决策者在两种类型的一致性线索之间,B-型线索的搜寻数量要显著高于A+型的,而当初始线索为B-时则恰恰相反,这就证明了假设H2的正确性。

表5 A+线索搜寻数量的方差分析

表6 B-线索搜寻数量的方差分析

4 讨论

(1)实验情境设计的有效性

本文在实验室情境下模拟了突发事件的应急决策,这虽然与真实决策之间还存在一定差异,但却有利于控制额外因素的干扰和进行大样本的统计检验,而且这种模拟也具有较高的有效性,主要体现在以下三个方面。首先,本文所编写的决策任务是以真实的唐家山堰塞湖事件为背景,所参考的资料详细地介绍了决策过程中的诸多线索,使得编制出的决策任务更加符合实际而且具有严密的内在逻辑性。其次,本文在实验指导语中对突发事件的背景进行尽量逼真的描述,让参与者进行冥想,并辅以在实验过程中适当地设置决策的时间限制等,使其最大可能地感受到突发事件应急决策的情境。最后,本文选取的是水利和土木工程相关专业的大学生作为实验被试,他们掌握了关于堰塞湖处置和施工的一定专业知识,因而能够很好地模拟真实情境中的管理者和专家的决策行为。

(2)情绪诱发方法的有效性

突发事件下决策者情绪的产生原因和表现形式有其独特性,而本文的情绪诱发方法虽然不能完全再现这种情绪,但仍然具有较高的效度,符合实验研究的需要,主要体现在以下几个方面。首先,诱发负性情绪的图片都能诱发观看者较高的回避动机[25],这与突发事件下决策者的负性情绪相一致。其次,本文用于诱发情绪所采用的图片来自于国际情绪图片系统,这些图片所诱发的情绪的效价和唤醒度都经过了严格的检验,并得到了广泛应用。再次,采用图片和音乐相结合的方法所诱发的情绪具有较高的唤醒度[23],这与突发事件下决策者的情绪特征相吻合。最后,突发事件下决策者的情绪主要表现在害怕、紧张和焦虑等方面。而本文的情绪诱发结果显示,负性情绪组的被试产生了较强的恐惧、紧张和厌恶等情绪,二者高度吻合。两种情形下的情绪虽然产生原因不同,但却能导致相似的躯体反应。

(3)决策者情绪和事态严重性对证实性偏差的影响

实验结果表明,在突发事件下,伴有较强负性情绪的决策者表现出更强的证实性偏差。这与Dardenne和Dumont等[11]研究的差异在于,突发事件下负性情绪的决策者优先搜寻的线索既有正性的也有负性的,原因在于本文实验中的备选处置方案本身没有正负之分。另外,实验结果同时表明,中性情绪下决策者的证实性偏差尽管稍弱但也非常明显,这与Jonas和Graupmann等[10]的结论有所不同,其原因可能在于,在本研究中,突发事件应急决策这种复杂的决策情境本身就导致了较强的证实性偏差。

实验结果表明,事态越严重决策者证实性偏差的程度越弱。从动机角度分析,这与Pines[4]的研究是相同的,都是为了满足证实主导方案的需求,但从结果看却是相反的。造成这种冲突的原因可能在于决策任务设计上的差异,本文实验中不仅考虑了多个方案,而且每个方案都有正性和负性两种线索。在这种决策任务中,决策者会更多地搜寻可能主导方案的风险型线索,以期能排除这种风险。这在本质上是追求认知一致、避免认知失调的另一种策略。

(4)本文的理论意义

首先,本文分析了证实性偏差在突发事件情境下的存在性,以及情绪和事态严重性在其中的作用,这不仅拓展了有关证实性偏差的理论框架,而且对于在其他与此类似的情境中证实性偏差是否存在的问题提供了有力的理论依据。其次,本文基于认知一致性理论分析了突发事件下线索搜寻中证实性偏差的产生机理,并得到了实验结果的佐证。这就产生了一种可能,作为一种在高复杂性和高时间压力条件下进行决策的基本认知方式,维持较高的认知一致性的动机在应急决策的整个过程中也发挥重要作用,这为分析突发事件应急决策的其他方面,如形成备选方案、方案评估和风险判断等提供了一种新的思路。再次,本文探讨了情绪对证实性偏差的影响,这拓展了情绪影响决策的研究视野,也可以将该结论与其他类型的决策任务(如风险决策)中情绪的作用进行分析比较,其中的共性与差异有助于进一步发现情绪影响决策的基本逻辑和新的研究问题。最后,由于线索搜寻对最终的方案选择具有重要影响,因此,本文结论对于研究突发事件下备选方案的选择问题具有一定的理论指导意义。

5 结论

本文分析了突发事件下,当现有线索不足以做出决策而需要进一步搜寻时的线索搜寻顺序,以及初始线索、决策者情绪和事态严重性的影响作用。以136名水利和土木工程相关专业的大学生为被试,以唐家山堰塞湖事件为背景设计了实验,对被试在不同实验条件下的线索搜寻行为进行了统计分析,主要发现以下结论。

(1)突发事件下决策者在线索搜寻过程中会表现出证实性偏差,初始线索支持的方案会成为主导方案,并形成该方案优于其他方案的假设,然后倾向于优先搜寻能证实该假设的一致性线索。而忽略与该假设不一致的线索。

(2)突发事件下决策者倾向于同时拥有两种类型的一致性线索,即能证明主导方案更合理的线索和能证明非主导方案风险更大的线索。如果决策者已经掌握了其中的一种,则会在后续的搜寻过程中优先搜寻另外一种一致性线索。

(3)突发事件下,与中性情绪相比,伴有负性情绪的决策者证实性偏差的程度更高。突发事件的事态越严重则决策者表现出越低程度的证实性偏差。

(4)突发事件下决策者情绪与初始线索的交互作用对证实性偏差的影响显著,与初始线索是非主导方案的风险型线索相比,当初始线索是主导方案的合理型线索时,决策者情绪对证实性偏差的影响更强。决策者情绪和事态严重性的交互作用对证实性偏差的影响显著,与事态一般严重相比,当事态非常严重时,决策者情绪对证实性偏差的影响更强。事态严重性与初始线索类型的交互作用对证实性偏差的影响显著,与事态一般严重相比,当事态非常严重时,初始线索类型对证实性偏差的影响更强。

本文研究结论对突发事件下的应急管理工作具有一定的指导意义,主要体现在以下三个方面。第一,线索搜寻中的证实性偏差会导致应急决策者不能客观地分析所有备选方案,而使得初始偏好的主导方案被最终选择的可能性更大。这虽然可能导致最终方案不是最优的,但却有助于决策者在时间紧迫的情况下迅速做出选择,而避免陷入“假设→否定→再假设”的困难境地。第二,突发事件下应急决策者通常无法感知到在线索搜寻中存在证实性偏差,而是认为自己进行了较为客观的搜寻。而本文的结论有助于使决策者对这种偏差具有清醒地认识,并且在必要的时候,采取一定措施来削弱证实性偏差,如竞争性假设分析法和考虑对立面等[9]。第三,应急决策者应当在决策过程中,通过审视自己的情绪状态和分析事态的严重性,来预测这些因素可能会导致多大程度的证实性偏差,以及这种偏差对决策质量会产生什么样的影响,并在此基础上合理地调整情绪并重新感知事态的严重性,以便做出更理性的决策。

[1] Nickerson RS. Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises [J]. Review in General Psychology, 1998, 2 (2):175~220

[2] 唐辉, 孙红月, 李纾. 非常规突发事件应急决策的研究述评及新思路——发展指导性模型 [J]. 人类工效学, 2011, 17(1):78~82

[3] Rassin E, Eerland A, Kuijpers I. Let’s find the evidence: An analogue study of confirmation bias in criminal investigations [J]. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 2010, 7(3):231~246

[4] Pines JM. Profiles in patient safety: confirmation bias in emergency medicine [J]. Academic Emergency Medicine, 2006, 13(1):90~94

[5] Lehner PE, Adelman L, DiStasio RJ,. Confirmation bias in the analysis of remote sensing data [J]. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, 2009, 39(1):218~226.

[6] Newell BR, Rakow T, Weston NJ,. Search strategies in decision making: The success of ‘‘success’’ [J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2004, 17(2):117~137

[7] 杨明增, 张继勋. 经验、努力程度对审计判断偏误的影响研究 [J]. 南开管理评论, 2010, 13(2):151~158

[8] Mendel R, Traut-Mattausch E, Jonas E,. Confirmation bias: why psychiatrists stick to wrong preliminary diagnoses [J]. Psychological Medicine, 2011, 41(12):2651~2659.

[9] 吴修良, 徐富明, 王伟,. 判断与决策中的证实性偏差 [J]. 心理科学进展, 2012, 20(7): 1080~1088

[10] Jonas E, Graupmann V, Frey D. The influence of mood on the search for supporting versus conflicting information: Dissonance reduction as a means of mood regulation? [J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2006, 32(1):3~15

[11] Dardenne B, Dumont M, Grégoire C,. Mood and positive testing in social interaction [J]. European Journal of Social Psychology, 2011, 41(1): 52~63

[12] Fischer P, Jonas E, Frey D,. Selective exposure and decision framing: The impact of gain and loss framing on confirmatory information search after decisions [J]. Journal of Experimental Social Psychology [J]. 2008, 44(2): 312~320

[13] Tyszka T. Two pairs of conflicting motives in decision making [J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1998, 74(3):189~211

[14] Simon D, Holyoak KJ. Structural dynamics of cognition: From consistency theories to constraint satisfaction [J]. Personality and Social Psychology Review, 2002, 6(6):283~294.

[15] Kerstholt J, Eikelboom A, Dijkman T,. Does suggestive information cause a confirmation bias in bullet comparisons?[J]. Forensic Science International, 2010, 198(1-3):138~142.

[16] Cook MB, Smallman HS. Human factors of the confirmation bias in intelligence analysis: Decision support from graphical evidence landscapes [J]. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 2008, 50(5):745~754.

[17] Montgomery H. Towards a perspective theory of decision making and judgment [J]. Acta Psychologica, 1994, 87(2-3):155~178

[18] Einhorn HJ, hogarth NM. Confidence in judgment: Persistence in illusion of validity [J]. Psychological Review, 1978, 85(5):395~416

[19] Bensi L, Giusberti F. Trait anxiety and reasoning under uncertainty [J]. Personality and Individual Differences, 2007, 43(4):827~838

[20] Slovic P. Rational actors or rational fools: Implications of the affect heuristic for behavioral economics [J]. Journal of Socio-Economics, 2002, 31(4):329~342

[21] Isen AM, Patrick R. The effect of positive feelings on risk taking: When the chips are down [J]. Organizational Behavior and Human Performance, 1983, 31(2):194~202.

[22] Dekay ML, Patinö-Echeverri D, Fischbeck PS. Better safe than sorry: Precautionary reasoning and implied dominance in risky decisions [J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2009, 22(3):338~361

[23] Baumgartner T, Esslen M, Jäncke L. From emotion perception to emotion experience: Emotions evoked by pictures and classical music [J]. International Journal of Psychophysiology, 2006, 60(1):34~43.

[24] 杨继平, 郑建君. 情绪对危机决策质量的影响 [J]. 心理学报, 2009, 41(6): 481~491

[25] 邹吉林, 张小聪, 张环,. 超越效价和唤醒——情绪的动机维度模型述评 [J]. 心理科学进展, 2011, 19(9):1339~1346

Confirmation Bias of Decision Makers’ Cues Searching in Emergency

LIU Xiao-guang1, YANG Nai-ding1,2, ZHANG Yun-yi1

(1. School of Management, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710129 China; 2. Emergency Management Institute, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710129 China)

After an emergency, decision makers usually have few cues at the beginning. Due to limited resources, decision makers only can search for a small portion of all cues. This yields a question: what cues will be searched preferentially? Nickersonfound that people often preferentially search for cues that are consistent with initial beliefs or assumptions, and ignore those inconsistent cues in some decision-making tasks. The phenomenon is called confirmatory bias. Dose confirmatory bias exist in emergency decision making? In addition, an emergency event has two important features: the severity of event and strong negative emotion of decision makers. How do these two features influence confirmation bias during emergency? The purpose of this paper is to answer these questions in order to better predict and guide the emergency decision-making behavior.

For this purpose, we designed a psychological experiment, which was 2 (decision makers’ emotions: neutral vs. negative) × 2 (severity of emergency: general severity vs. high severity) × 2 (initial cues: A + vs. B-) between-subjects design under the background of Tangjiashan dammed lake event. In this experiment, subjects were asked to make a choice between two construction locations (A and B for short). At first, the experiment provided two initial known cues. Subjects must choose three cues to search from eight unknown ones, which can be classified into four types, namely A+, A-, B + and B- that represent reasonable cues and risky cues for option A and B, respectively. Each type had two cues. A+ and B- cues were called consistent cues because they were consistent with initial preference, while the other two were called inconsistent cues.

Through statistical analysis of subjects’ behavior of searching for cues, this paper has some findings. Firstly, the number of consistentcues searched by subjects (numfor short) was higher than inconsistent cues, which was statistically proved by paired samples T-test. Secondly, the result of One-Way ANOVA, using initial cues as independent variable and using number of A+ and B- cues, has been searched as dependent variables respectively. The analysis results showed that when initial cues were A+, the number of B- cues searched by subjects was significantly higher than A+. However, when initial cues were B-, the opposite result appears. Thirdly, the result of three-way ANOVA, usingnumas dependent variable and emotion, severity of emergency and initial cues as independent variables, showed that the main effect of emotion was significant,numunder negative emotion was significantly higher thannumunder neutral emotion. Meanwhile, the main effect of severity of emergency was significant;numunder general severity is significantly higher thannumunder high severity.

Based on our experiment results, the paper draws following conclusions. Firstly, emergency decision makers will show confirmation bias in the process of searching for cues. Option supported by initial cues will be treated as the leading option and is assumed to be superior to others. The decision makers will tend to search for consistent cues preferentially that can verify the assumption and ignore those inconsistent cues. Secondly, emergency decision makers tend to have both consistent cues, which are cues proving that leading option was more reasonable and cues proving that un-leading option was more risky. If decision makers have already had one of them, the other consistent cues would be searched preferentially. Thirdly, in contrast to neutral emotion, decision makers with negative emotion will show stronger confirmation bias in emergency. The severer an emergency, the lower the extent of confirmation bias is.

emergency; cues Searching; confirmation bias; emotion; severity of emergency

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

B842. 6

A

1004-6062(2016)02-0216-07

10.13587/j.cnki.jieem.2016.02.027

2013-09-04

2013-12-30

国家自然科学基金资助项目(71171162)

刘效广(1981—),男,山西省忻州市人,西北工业大学管理学院博士研究生,研究方向:组织理论、行为决策