广西作家的地理分布与文学格局的变迁

陈代云

(河池学院 文学与传媒学院,广西 宜州 546300)

广西作家的地理分布与文学格局的变迁

陈代云

(河池学院文学与传媒学院,广西宜州546300)

[摘要]广西作家文学的分布并不均衡,在古代,桂林因为受到中原文学的影响而成为广西的文学中心,现代革命发生后,广西文学开始西移,20世纪80年代以来,民族和地域经验在文学中越来越被重视,桂西北文学因此迅速崛起,成为广西文学一支重要的力量。

[关键词]广西作家;地理分布;文学格局;变迁

一、广西作家的地理分布

近年来,文学地理学的研究方法逐渐受到了学界的重视,它打破了传统的对文学在时间数轴上进行线性描述的历时性研究方式,为文学研究提供了空间视角。其实,早在诗经时代,“地理”就已经成为描述和理解文学的要素之一,“十五国风”就是按地域区别进行分类收集整理的民歌,编者或许已经意识到了地域与文学作品之间的某种微妙联系,此后,以地域命名的文学流派与作家群体更是层出不穷。但作为文学研究的理论视角与研究方法,文学地理学显然还没有受到足够的重视,重“历史”而轻“地理”已经成为一种普遍的现象,有感于此,王恢认为,“读历史如忽略地理,便失去其中许多精彩的真实的意义。”[1]1显然,还原文学中那些失去的“精彩的真实的意义”,需要借助的可能正是文学地理学。

1986年金克木先生提出了文艺的“地域学”研究构想,他说:“不妨设想这种地域学研究可能有的四个方面:一是分布,二是轨迹,三是定点,四是播散。还可以有其他研究。”[2]不过以此为起点的后续研究并不多,2006年,在梅新林教授提出“文学地理学”的概念之后,文学的空间研究才逐渐成为“显学”。梅新林在《中国文学地理学导论》一文中将“文学地理”分为作家的籍贯地理、活动地理、作品描写的地理和传播地理四个层序[3],与金克木先生的设想异曲同工、互为映照。本文试图通过考察广西作家的籍贯,了解广西作家的地理分布状况,厘清在不同的历史时期广西作家文学的发展脉络,为解读和理解广西文学提供一定的参考,并力求还原某些“隐匿”的事实。

众所周知,广西不仅地处边陲,而且民族众多,在这个相对封闭的地理空间里,各民族形成了既独具特色,又交流融合的民族文化,而在这些别具一格的民族文化中间,又蕴藏着极为丰富的民间文学。不过,广西作家文学却并没有在此基础上形成气候,据现有的资料记载,唐代上林县韦敬办的《大宅颂》系有籍可考的广西作家文学之始。

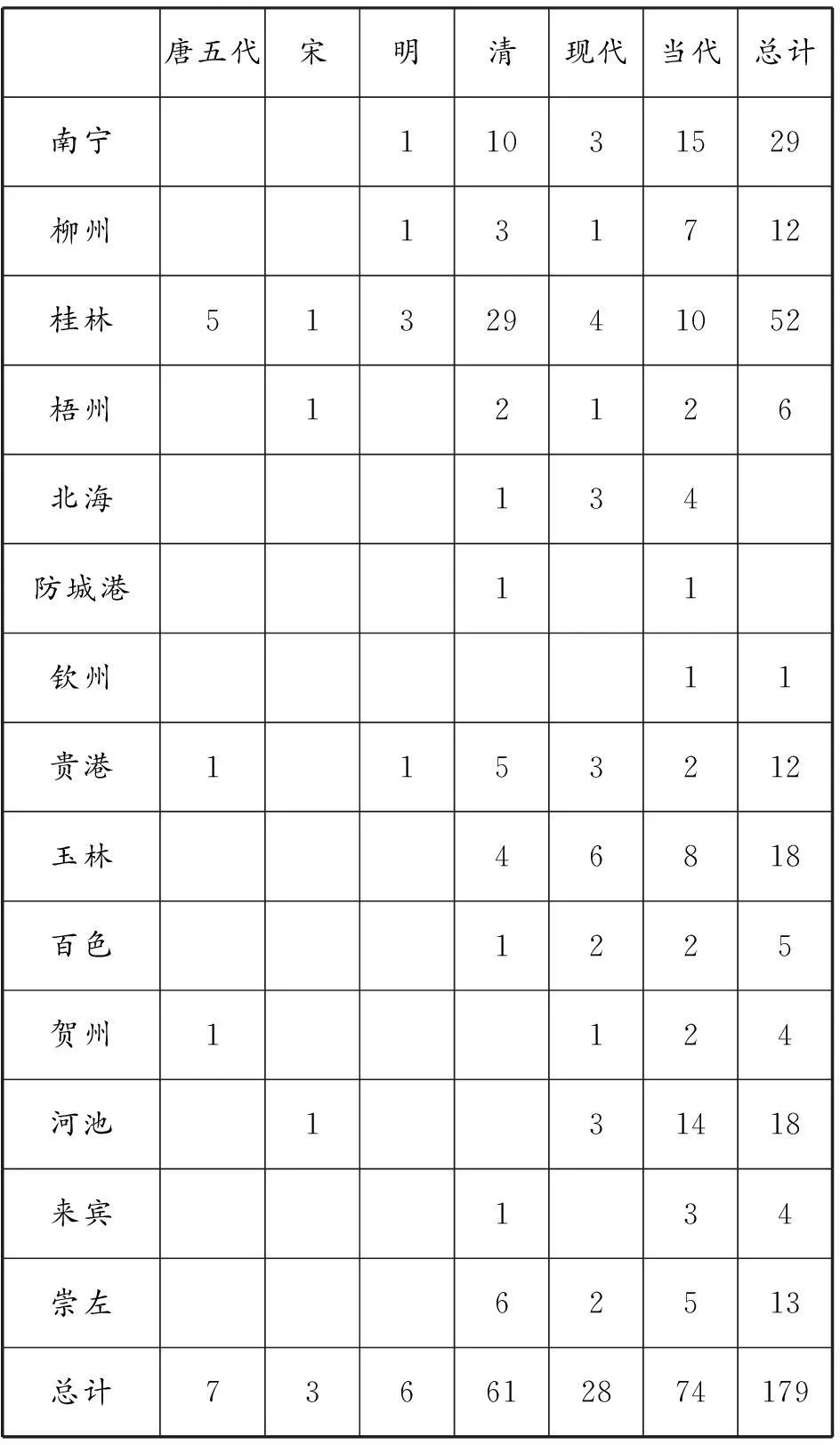

广西作家文学成熟晚,而且作家人数不多,不过这依然涉及到作家身份的认定问题,即什么样的作家可以纳入统计?而在某一个特定的时代和区域究竟有多少写作者可以被认定为作家,往往人言言殊。但本文的目的并不是分析作家个人成就之高低,而是企图通过作家人数的统计来了解他们的空间分布状况,进而研究这种分布对于广西文学格局的影响。所以,我们选择了广西壮族自治区地方志编撰委员会编写的《广西通志·文学艺术志》(广西人民出版社2002年8月出版)作为统计对象的来源。该书在第四章“作家队伍”中共列举了历代有成就的作家203人(不包括古代羁旅广西的作家),其中外省“加入”广西的作家24人(因为梁宗岱、聂震宁等在广西长大,因此本文也将他们视为广西作家),余下的179名作家在广西14市的分布情况如下:

广西历代作家地域分布统计表

二、汉语文学的影响与桂林文学中心的形成

广西古属百越之地,秦始皇统一岭南后便开始纳入中央的版图。然而,直到唐代才成为独立的政区,宋代才开始建省,这意味着,在相当长的时间里广西是一片被“遗忘”的土地,中央虽然在这里建立了行政机构,却长期推行羁縻制、土司制,“以蛮制蛮”,广西文学被“禁闭”在一个相对封闭的地理空间里,不能和外界形成有效的文化交流,同时又因为广西主要的少数民族有语言而无文字系统,他们可以“说出”,但却无法“写下”,因此民间文学未能孕育出自足的、民族的作家文学。

要完成从“说出”到“写下”的转换,唯一的途径便是借助汉字,或许我们可以这样认为,正是因为与汉字的“相遇”,广西作家文学才得以诞生。限于特殊的文化语境,我们很难考证广西作家与汉字“相遇”时经历了怎样的心路历程,也很难体会只有本民族的语言却没有本民族的文字给写作者带来的痛苦。韦敬办在《大宅颂》中加入古壮字来表情达意的做法或许正是缘于写作上的这种“酸涩”之感,即使千年之后,作家们面临此情此景时依然感慨万千,著名壮族诗人韦其麟就将这种写作状态称之为“翻译”式的写法[4],而仫佬族小说家鬼子则这样描述他对汉语的渴望,“我几乎很难表达,从小到大我是如何靠近和梦想掌握汉语的,回想起来,就仿佛一个远古时代的草民,艰难地渴望得到一把收割的镰刀。”[5]对于广西少数民族作家来说,汉字似乎又是一把双刃剑,在带来表达的愉悦的同时,也带来了“字”不达“意”的痛苦。1957年11月,国务院讨论通过了《壮文方案》,壮族因此有了与自己语言相一致的文字,但这一套“生造”的文字却并没有全面进入作家的写作系统,也没有进入人们的日常生活。

虽然有研究表明文学艺术起源于生产劳动,但随着时代的发展和书面文学的出现,作家文学与民间文学之间的界线却日益明显,中国古典文学的主流样式(诗词)其生产方式与传播途径都限于精英阶层,显然,很难指望他们将少数民族的民间文学传统和民族文化心理作为作家文学创作的精神旨归。隋唐以来,晋身精英阶层的普遍路径是参加科举考试,通过对广西古代作家“学历”的考察,或许能更加清晰地看到汉语文学对广西古代作家群体的影响。在《广西通志·文学艺术志》所列举的77名古代作家中,唐五代7人中有进士5名,翁宏、王元不可考;宋代3人中有进士2名,契嵩系高僧;明代6人中有进士4名,举人2名;清代61人中有进士19名,举人24名,秀才2名,贡生、监生、廪生等7名,不可考及其他9名。广西古代留名后世的作家基本上都参加过科举,而且大多是其中的佼佼者,虽然并不是所有参加科考的人最后都成了作家,但成为作家的人大多参加了科考,所以看起来似乎是科举“成全”了文学。唐、宋、明、清四代,广西在全国文科科举考试中进士的比例分别是0.15%、0.67%、0.96%和2.17%[6]249-250,这与广西古代作家的数量和质量都有一定的关系。

在中国古代,科举的第一要务是为国家选拔后备官员,所以对政治、经济、文化、教育都有不可估量的影响,但有意思的是,在唐代备受重视的进士科考试中,诗、文、赋的创作也是考核的内容之一,此后的科举都有文采考查的内容,到清代,不仅殿试、会试、乡试要考核文学创作水平,连府、县组织的考取生员(秀才)这样的小试也需要作诗。如果仅仅从文学的角度看,广西古代作家参加科考并获得成功的过程,便既是学习和掌握汉语文学的过程,同时也是成长为“广西作家”的过程。在古代广西,很难想象一个未全面接受汉语文学训练的人能成为传世作家,而广西作家的“科举”历程也说明,一方面,汉语文学已经进入了他们的知识体系,另一方面,他们也因此进入了汉语文学(官方文化)的系统。

如果承认广西古代作家文学是在汉语文学的“影响”之下发展起来的话,那么桂林无疑得风气之先。从地理位置上看,桂林是湖湘进入广西的第一站,早在南朝初年,颜延之便被派任桂林太守,在独秀峰东麓读书写作,留下文脉。此后,任职或旅居桂林的文人源源不断,如张九龄、戌昱、李渤、范成大、张孝祥、刘克庄、汪森、李秉礼、袁枚、张维屏、康有为等,都曾客居于此并留下了大量诗文。得益于桂林山水之名,许多文人亦慕名而来,由此形成了一个以桂林为中心的文学活动“圈子”。邓祝仁在梳理桂林文学的历史时感到:“桂林文学的发展跟桂林山水的名重华夏同步,同中原名人士宦的‘落南’紧密相联。”[7]这既是桂林文学的“现实”,同时也是广西文学的现实,清代汪森编辑的《粤西诗载》被称为“历代广西诗词合集”,但收录其中的832名作者仅有50余名系广西籍诗人。虽然广西文脉不盛,但羁旅广西的文人依然带来了主流文学的气象,除桂林外,广西其他地区也是如此,如宋之问之于钦州、柳宗元之于柳州、李商隐之于平乐、黄庭坚之于宜州、秦观之于横县、赵翼之于德保,不过与桂林文学比较起来,这些地方的文学力量都显得过于单薄,从《广西通志·文学艺术志》所列举的作家来看,桂林是广西自唐至清唯一文脉不断的地市。

广西的地理格局基本成形于明代,中央政府在此设立广西承宣布政使司,治所桂林,桂林开始成为广西的政治中心。自明代开始,广西各府均创办府学,州县则设有州学和县学,另有书院、私塾,除庆远、思恩、泗城、镇安、太平等府是少数民族聚居区外,桂林在学校数量上的优势并不明显,不过教育质量却遥遥领先。在历代考中状元的9人中,有6人来自桂林,有清一代,广西文科乡试共中举人5075名,其中桂林府2516名,文科进士(含恩赐)585名,其中桂林府298名[8]86。由于科举考试涉及到对文学创作水平的考察,因此从文学与科举的关系来看,很难说清到底是科举促进了文学,还是文学改变了科举,从数量上看,桂林的优势显然毋庸置疑。

经过长期的积累,到清代,广西文学才开始“真正的崛起”[9]86,其中一个最重要的表象便是本土作家群的出现。从清初被誉为“粤西诗人之冠”的朱依真到师法桐城古文的“岭西五家”,从诗赋酬唱的“杉湖十子”到中兴词坛的“临桂词派”,广西一改过去作家零星散布的状况,不仅数量剧增,而且作品质量也得以提高,并引起了评论者和文学史家的广泛关注。上述作家很多出自桂林,据统计,清代广西文人著述共1513种,其中桂林就有616种,占41%。同时还需要注意的是,在这些著述中,文化世家的著述又超过了一半[10],如临桂陈氏、龙氏、况氏、王氏、朱氏、周氏、黄氏,全州蒋氏、谢氏,永福李氏,灌阳唐氏,灵川周氏等家族,父兄子侄文脉相传,书香门第官宦不断,他们之间又有众多的交游和联姻,形成了良好的文学氛围。这种文学世家的出现,说明桂林已经积累了比较丰厚的文化底蕴,是汉语文学长期浸润的结果。

正因为汉语文学的长期“浸润”,桂林成了古代广西文学的中心,可以说,桂林文学就是广西文学的半壁江山,这种状况直到新文学诞生之后才逐渐改变。从《广西通志·文学艺术志》的记载看,广西古代作家在地域分布上极不均衡,在数量上,唐(五代)、宋、明、清四代桂林作家在广西作家中的比例分别是71.4%、33.3%、50%和47.5%,遥遥领先于其他地市,到了现代和当代,这个比例分别下降为14.3%和13.5%。桂林现当代作家在数量上和玉林持平,略低于南宁与河池。当然,文学的盛衰不可能发生在一朝一夕之间,桂林文学在广西文学中地位的急剧“下滑”,其根本的原因是广西文学在“价值取向”有了重大的变化。进入现当代以后,广西文学开始逐渐要求从汉族文学的“阴影”中摆脱出来,建立民族的自我传统和文学的本土品质,有论者尖锐地指出,桂林文学作为华夏文化之余脉,缺乏中原文化之浑厚大气;作为岭南文化的前奏,又缺乏“南蛮”文化的相对独立。虽然是广西文学的重要组成部分,桂林文学却长期游离于南方文学之外[11]。这正是今天桂林文学的尴尬处境,因为长期受到“华夏文化”的影响,桂林文学一直领先于广西其他地市,而一旦广西文学试图以岭南文化作为创作根基,那么必然会“远离”汉语文学之“阴影”,从新开辟出一道崭新的文学道路,桂林文学的“优势”也将因此失去。

三、革命叙事的发生与广西文学的西移

中国现代革命和现代文学的发生在时间上有一定的重合,当我们回溯20世纪上半叶的中国文学时,总会自觉不自觉地将文学和革命“嫁接”在一起,广西也是如此,对于大多数广西作家而言,他们的文学道路也是革命的道路,李志明曾这样梳理过自己的创作,“参加革命以前,我没有读过书;参加红军以后,才开始认字。”“虽然我在写诗,但什么是诗,怎样写诗,我是不懂的,只是顺着自己的思想感情,自己要说的话,把它记录下来而已。”[12]对于李志明来说,“革命”不仅让他有机会认识汉字,而且“现代文学”也突破了古典文学的形式藩篱,“写诗”变成了“记录”下“自己的思想感情”和“自己要说的话"。虽然现代文学也有一定的形式要求,但与古典文学相比较,它和口语的距离显然更近,这意味着,"革命"提供了崭新的内容,现代的文学形式又有利于初学者自由地表达自己的思想感情,因此,一批革命作家开始登上文坛,并逐步改变了广西文学的格局。

从人数上看,选入《广西通志·文学艺术志》的现代28名作家中,有6人来自玉林市,占21.4%,居广西各地市之首。在这6人中,来自玉林的吕一夔早年就加入孙中山领导的同盟会,而博白的冯培澜则在1926年加入了中国共产党,1938年,秦似放弃了大学学籍,参加了抗战工作,而玉林的谈路则在1939年参加了桂东南的革命斗争,玉林的现代作家中,革命作家显然是主体。众所周知,中国现代革命是“欧风美雨”式的外部环境催生出来的,广东是中国现代革命的桥头堡,因地理之便利,玉林无疑得革命风气之先,因此涌现出了一批以革命作为出发点和归宿的作家,由此将玉林文学带入了广西领先的行列。与玉林相近的贵港市也涌现出了一些进步作家,如贵港的陈此生、廖琼堂,桂平的胡明树,等等。虽然上述作家的个人际遇不尽相同,但我们或许可以简约地将他们称为“粤风东来”影响的作家,也即是走上革命道路的作家。

事实上,在革命影响下走上广西文坛的现代作家还有很多,如罗城的周钢鸣、曾敏之,扶绥的曾平澜、陆地,武鸣的黄青,田东的李志明,融水的万里云,龙州的高孤雁、华山,龙胜的苗延秀,北海的李英敏,蒙山的韦杰三,而被归为广西当代作家的如柳州的丘行、来宾的蒙光朝、巴马的黄福林、都安的蓝启渲,等等,他们也在1949年之前就已经走上了革命和文学的双重道路。从地域上看,他们中有3位来自南宁,4位来自河池,2位来自崇左,2位来自柳州,其余的分别来自百色、桂林、北海、贺州、来宾,也就是说,广西作家集中于一两个地市的状况已经被打破了,作家分布逐渐趋于均衡。其中,河池、百色、南宁、崇左处于桂西北和桂西南,而且作家数量相对较多,相对于有明以来的政治中心和文化中心桂林而言,这些地区不仅偏远,而且也是少数民族较为集中的地区,这些地区作家文学的兴起,表明了广西文学开始逐渐向西(南)延伸的趋势,这或许是“革命”的一个意外收获。

在现代革命的浪潮中,虽然桂林抗战文化城曾经吸引了成百上千的作家,但大多不是桂林本土作家,从这个角度来看,桂林文学在广西文学格局中的优势正在逐渐丧失,但是我们也应该意识到,并没有资料表明桂林古典文学的传统和根基已经消失,桂林文学在数据统计上的“衰落”,显然和现代以来“文学”与“革命”的紧密联系有关,那些无关乎革命的古典文学样式,在文学接受的过程中已经逐渐被主流意识形态所忽略。

如果说参加革命是这一时期广西作家的人生道路的话,那么他们一手拿枪,一手握笔,表达诚挚的革命情怀就是文学的道路,他们通过讲述革命来表达自己的思想感情,同时又通过文学中的革命叙事和主流意识形态形成呼应。陆地到延安后便开始文学创作,塑造了一大批不怕流血牺牲、忠于革命、坚忍不拔、艰苦奋斗的时代新人形象,如《参加“八路”来了》中的游击小组长、《钱》中的王励本、《还乡》中的孙玉宝、《钢铁的心》中的马如龙、《大家庭》中的老崔头、《叶红》中的叶红,等等,他们中有战士、有工人,有知识分子,这些作品“激荡着伟大的抗日战争的风雷,记录着八路军战士的战斗经历和英雄业迹(绩),响彻着那个斗争年代的人民的回声。”[13]像这样表现火热的战斗生活和崇高的革命理想的作品在广西作家中并不鲜见,在奔赴延安的作家中,苗延秀不仅写下了《红色的布包》《共产党又要来了》等小说,还创作了《南征北战的英雄》《南下归来》等报告文学作品,李志明则将诗笔伸向了对右江革命和万里长征的回忆与礼赞,后来结集出版了《右江红旗》和《长征诗草》两部诗集,华山的《鸡毛信》、万里云的《献给你们的一颗心》等也都是值得称道的作品。李英敏先后在钦廉地区和海南岛领导革命斗争,在战斗的间歇也创作了《海南岛革命故事》《奋战二十三年的海南岛》等纪实性文学作品,而留在广西境内坚持武装斗争的黄青则写下了《来到祖国的南方》《病者的心弦》等诗歌。

1949年之后,革命叙事很快便成为国家主流意识形态的需求,成为新中国合法性认同的重要手段,除我们上文中提到的陆地、苗延秀、黄青、李志明、李英敏等作家外,建国后成名的一批作家也开始着手处理革命题材并留下了许多优秀作品,小说如陈漫远、王云高的《冬雷》,武剑青的《失去权力的将军》《云飞嶂》,蓝怀昌的《将军恨》《将军泪》《悠悠漓水情》,丘行的《魂断相思江》《山城剑影》,诗歌如韦其麟的《凤凰歌》、莎红的《写在红七军的故乡》、农冠品的《在金凤凰落脚的地方》,报告文学如谢扶民的《韦拔群》《转战千里》,等等。陈漫远是一位职业的革命家和领导人,余下的作家则分别来自贺州、来宾、河池、柳州、南宁、贵港、崇左、百色。这表明,在革命叙事的文学潮流中,广西文学延续着均衡发展的趋势,河池、百色、崇左、南宁等桂西(南)地区因为受左右江——红水河流域武装斗争和革命起义的影响,在革命叙事中略有领先,此外,建国后广西省会移师南宁,对促进南宁及周边地区文学的发展也有一定的影响,这也是需要注意的。

新文学诞生以后,沿袭古典诗词的路径进行文学写作的马君武、陈树勋、封祝祁、龙谢兰、朱荫龙、李焰生、秦似、李耿、林克武等人的文学成绩也比较可喜,表现出积极的进步意义,但限于其形式,所以在现代革命文学叙事中甚少提及。不过总的来说,“革命”改变了广西文学的格局,广西境内革命思想的传播、武装斗争的涌现不仅提供了丰富的创作题材,而且激励着一批青年表达革命思想、走上文学道路,培养出了一批新的时代作家,从广西文学发展的历史轨迹来看,革命叙事激发了桂西(南)的文脉,为此后广西文学传统的追寻与建构奠定了基础。

四、广西文学传统的构建与桂西北文学的崛起

1949年不仅是时间上的一个拐点,同时也是话语方式上的一个拐点,新中国通过与过去历史的“断裂”进入了一种全新的现实,60年后,包玉堂在回忆1949年时依然充满了对这种“断裂”的激赏之情,他说,“无论是从我个人1949年前后的生活经历还是从伟大祖国1949年前后的沧桑巨变来说,用‘从地狱到天堂’这六个字来概括形容,都是十分恰当的。”[14]至此,包玉堂的仫佬族身份不再是个人的耻辱,而是时代的荣耀,因为新中国推行民族平等的政策,广西各少数民族人民都获得了新生,少数民族作家因此也有了民族认同感,表现少数民族的历史和现实成为他们自觉的选择,广西当代文学开始以少数民族文学的身份出现于中国文坛。

五六十年代,广西本土作家大多以少数民族的身份出现,如壮族的陆地、韦其麟、黄青、莎红、肖甘牛、周民震、侬易天,仫佬族的包玉堂,侗族的苗延秀,京族的李英敏,瑶族的莫义明,彝族的韦革新,等等。他们的作品大多取材于少数民族人民耳熟能详的历史传说、民间故事和日常生活,而且很多作品还运用了少数民族人民喜闻乐见的艺术形式,表现了少数民族人民的道德理想、价值观念和精神风貌,其中陆地的《美丽的南方》、韦其麟的《百鸟衣》、包玉堂的《仫佬族走坡组诗》、苗延秀的《大苗山交响曲》等是比较典型的代表。广西文学的这种民族身份既是时代发展的要求,同时也是作家自我选择的结果,广西作家大多在民族民间文学的土壤中长大,民族民间文学的题材、形式是铺就他们文学道路最早的基石,他们显然更善于在这“基石”之上构建自己的文学大厦,而对于少数民族读者而言,这样的作品恰好也是他们最能理解和接受的文学样式。这既符合文学为工农兵服务的传统,又适应新中国的现实要求。这种作家文学与民族民间文学交叉融合的创作使广西文学在中国文坛显示出独特的意义和价值,广西也因此构建了民族意义上的最早的作家文学传统。

广西文学传统的构建因为“文革”而被迫中断,“文革”结束后,不仅五六十年代活跃的老作家们得以重返文坛,一批年轻的作家也开始了具有独立意义的文学创作,探索构建广西文学传统的更多可能性。1985年,梅帅元、杨克在《广西文学》发表了《百越境界——花山与我们的创作》,提倡一种在更高意义上“仿古”的现代主义文学,在广西文坛产生了巨大的影响,杨克的《走向花山》《红河的图腾》,梅帅元的《红水河》《黑水河》,聂震宁的《长乐》《岩画与河》《暗河》,李逊的《沼泽地里的蛇》《河妖》《坐在门槛上的巫女》,常弼宇的《歌劫》,林白的《山之阿水之湄》,张宗栻《流金的河》,孙步康的《铜鼓》等作品都试图对广西文化传统展开深层追问与思考,与五六十年代作家有完全不同的价值取向,表现出强烈的现代意识。在写作取向上与这些青年作家相近的还有黄神彪、黄承基等人的诗歌以及冯艺的散文。

20世纪八十九年代,寻求文学上的突破已经成为广西青年作家的普遍要求,1989年,黄佩华、杨长勋、黄神彪、韦家武、常弼宇发起了广西文学的“88新反思”,要求摆脱“百鸟衣”“刘三姐”式的写作模式,掀起了振兴广西文艺的大讨论。“百越境界”和“88新反思”的理论倡导者主要来自桂西北,如黄佩华、杨长勋、常弼宇来自百色,而杨克则来自河池,黄神彪和韦家武也来自民族文化比较浓郁的崇左和来宾。桂西北青年作家理论上的反思展现了他们介入广西文化传统并重新构建广西文学传统的远大抱负和决心。

事实上,构建文学民族的、地域的传统一直是广西作家努力的方向,他们结合广西的文化传统与现实境遇,在中国文学的大气候中展开了对广西文学的想象。20世纪80年代,以“广西本土题材与中国现代社会历史进程的结合为其特色”的作品层出不穷[15],如蓝怀昌的《波努河》、韦一凡的《劫波》、潘荣才的《上梁大吉》、陈肖人的《黑蕉林皇后》、潘大林的《南方的葬礼》、岑隆业的《老屋》、蓝汉东的《卖猪广告》,等等。进入90年代后,黄佩华的《南方女族》《远风俗》《生生长流》,韦俊海的《族谱里多了一个女孩》《守望土地》,潘红日的《说事》《蟒蛇生活在热带水边》,李约热的《问魂》以及潘琦的散文,宋安群、常剑钧的戏剧依然关注着地域文化的特质。早在80年代,桂西北文学创作队伍便开始以强势的劲头出现于广西文坛,在上述作家中,有来自百色的岑隆业、黄佩华,来自河池的蓝怀昌、蓝汉东、韦俊海、潘红日、李约热、潘琦、宋安群、常剑钧,桂西北文学开始成为广西文学格局中一支重要的文学力量,这对于只有冯京、童毓灵两位古代作家选入《广西通志·文学艺术志》的桂西北文学来说,无疑是革命性的巨变。

90年代,广西文学迅速崛起,并被学界称为“文学桂军”[16]3。在文学桂军中,最值得称道的无疑是“广西文坛三剑客”,贺绍俊如此描述“广西文坛三剑客”的出现:“20世纪90年代开始,广西年青一代的作家如东西、鬼子、李冯等冒了出来,他们以现代和后现代的叙述方式呼啸而来,让文坛大吃一惊。”[17]28民族的、地域的广西文学开始以现代、后现代的面目出现,在中国文坛产生了广泛的影响,这不仅表明广西文学已经融入了中国文学的“大气候”,而且广西作家已经学会了用更加现代的文化符码来书写脚下的这片土地。

在“广西文坛三剑客”中,东西和鬼子都来自河池,彰显了桂西北文学在广西文学中的地位。90年代以来,来自桂西北的作家在广西作家中的比例较大。1990年《上海文学》推出了喜宏、李希、黄佩华、常弼宇、小莹、岑隆业等人的小说,系文学桂军的第一次亮相,其中百色作家就占了半壁江山;1993年《当代》发表了常弼宇、黄佩华、凡一平、姚茂勤的小说,他们都来自百色和河池;1996《广西文学》举行“广西青年小说八人作品展”,发表了常弼宇、黄佩华、东西、凡一平、沈东子、陈爱萍、鬼子、李冯等人的小说,桂西北作家占了其中的5席;2006年《广西文学》推出“广西小说新势力十一人展”,其中杨映川、李约热、黄土路、红日、龙眼、潘莹宇等6人分别来自百色和河池,超过了参展作家的半数。

这些数据仅仅是广西文学的一个切片,而且又限于小说这一种文体,难免以偏概全,未必能反映20世纪90年代以来广西文学的总体风貌,不过无论从桂西北文学的历史,还是从桂西北作家在广西文学格局中的地位来看,桂西北文学的崛起显然已经成为不可忽视的事实。

五、广西文学多元格局的形成

当我们将行政地理意义上的广西文学当做一个整体进行考察的时候,其间蕴含的丰富复杂的文化地理意义上的文学要素就可能会被忽视,结合历史对广西各地市的文学进行考察,对于厘清广西文学的发展与变迁,显然还是有积极的意义。通过考察《广西通志·文学艺术志》所列入作家的籍贯分布,我们还可以发现,南宁、崇左两地的文学实际上在清代就开始出现了上升的势头,为五六十年代桂西南文学的兴盛积累了文脉,因此在此后的文学发展中,其作家也是比较多的,尤其是新中国建立后省会从桂林迁往南宁,显然对其文学发展有积极的推动意义。玉林、贵港的文学在清代也开始兴起,容县的封氏家族还形成了写作世家。建国后,工业城市柳州也诞生了一批顺应时代潮流的的作家。近年来,随着海洋开发热的兴起,环北部湾海洋文学及传统逐渐受到重视,成为广西当代文学的重要力量。因为篇幅和学识所限,要穷尽这些细节显然不是本文所能做到的。

黄伟林认为广西文化有四个板块,分别是代表中原文化的桂北文化,代表民族文化的桂西文化,代表粤文化的桂东文化和代表海洋文化的桂南文化,并由此形成了四个各具特色的作家群体[18]。从广西作家的源流来看,这是比较符合事实的。今天,人们对于时空的认识已经发生了巨大的变化,作家在不同地域间的流动也变得越来越容易和频繁,单独从地域文化的角度来理解作家往往会不得要领,每一个地方文学的盛衰变迁可能还有更复杂的细节,本文仅仅是对广西文学格局的变迁做了一次小小的梳理,以《广西通志·文学艺术志》为统计依据,可能会漏掉更加丰富的内容,但依然可以大致看出广西文学发展的脉络。

参考文献:

[1]王恢.中国历史地理·编著大意[M].台北:世界书局,1975.

[2]金克木.文艺的地域学研究设想[J] .读书,1986(4):85-91.

[3]梅新林.中国文学地理学导论[N] .文艺报,2006-06-01.

[4]韦其麟.关于诗的民族特色的感想——致友人[N].广西日报,1982-08-04.

[5]鬼子.艰难的行走[M] .北京:昆仑出版社,2002.

[6]杨骥.清代广西诗歌研究[D].广州:暨南大学,2011.

[7]邓祝仁.桂林历代文学创作漫说[J].南方文坛,1993(5):27-31.

[8]广西壮族自治区地方志编纂委员会编.广西通志·教育志[M].南宁:广西人民出版社,1995.

[9]王德明.论广西文学在晚清的崛起[J].南方文坛,2007(4):96-101.

[10]曾冉波,吕立忠.清代桂林文化世家之著述初探[J].广西地方志,2003(3):43-49+54.

[11]周永俊.论新时期桂林文学的“本土意识”[J].桂林师范高等专科学校学报,2004(1):10-13.

[12]李志明.长征诗草·后记[M].北京:中国青年出版社,1957.

[13]欧阳若修.试论陆地四十年代的小说创作[J].广西师范大学学报,1982(2):9-15.

[14]包玉堂.从地狱唱到天堂[J].南方文坛,2009年增刊.

[15]黄伟林.1978-1989年:艰难的转型[J].南方文坛,2009(6):114-118.

[16]李建平,黄伟林.文学桂军论——经济欠发达地区一个重要作家群崛起及意义[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[17]贺绍俊.广西群体的意义[M]//中国文情报告(2004-2005)北京:社会科学文献出版社,2005.

[18]黄伟林.半个多世纪以来的桂林文学[N].桂林日报,2008-12-14.

[责任编辑罗传清]

结合上表可以看出:广西作家文学的“起点”甚晚,唐宋元明4个朝代作家不仅数量十分有限(元代甚至没有选入作家),而且呈零星分布的状态;清代作家数量开始剧增并形成了以桂林为中心的作家群体,同时南宁的文学开始壮大。在古代,桂林是广西文学的重心,进入现当代之后,广西文学出现了多极发展的趋势,除桂林外,南宁的文学地位逐渐得到了提高,玉林和河池两地的文学则异军突起。

The Distribution of Guangxi Writers and the Change of Guangxi Literary Pattern

CHEN Dai-yun

(School of Literature &Communications,Hechi University,Yizhou,Guangxi 546300,China)

[Abstract]The distribution of Guangxi literature is not balanced.In ancient time,Guilin was the center because of the influence of Chinese literature.Guangxi literature began to move west after the modern revolution.Since 1980’s,the national and regional experiences have drawn more and more attention,and Northwest Guangxi literature is rising and becomes an important part of Guangxi literature.

[Key words]Guangxi writers;geographical distribution;literary pattern;change

[中图分类号]I044

[文献标识码]A

[文章编号]1672-9021(2016)01-0024-08

[作者简介]陈代云(1974-),男,四川人,河池学院与传媒学院副教授,文学硕士,主要研究方向:广西当代文学和现代诗歌研究。

[基金项目]2013年广西高等教育教学改革工程项目“基于应用型人才培养的中国现当代文学课程的教学改革与实践”(2013JGA221)。

收稿日期2016-01-05