聊斋俚曲音乐艺术新论

唐 艺,陈玉琛

(1.山东理工大学 音乐学院;2.淄博市群众艺术馆,山东 淄博 255000)

聊斋俚曲音乐艺术新论

唐艺1,陈玉琛2

(1.山东理工大学 音乐学院;2.淄博市群众艺术馆,山东 淄博 255000)

摘要:聊斋俚曲是用明清俗曲作曲牌的说唱艺术,要认识它的音乐艺术特点,首先须对它的曲牌及其使用情况有一大概了解,文章在已经挖掘整理失传曲牌的基础上,通过对43首曲牌的分析,结合聊斋俚曲内容的表现以及它的演唱形式特点,论述了其音乐艺术“沁人心腑,说唱兼备,多元一体,雅俗共赏,结构严谨”的五大特点。

关键词:明清俗曲;俚曲;说唱性;多元性;联套结构

聊斋俚曲是蒲松龄(1640-1715)用明清俗曲作曲牌编写的讲唱唱本。它产生在清代初年,流行于山东淄川一带,至今已有三百年的历史了。对于聊斋俚曲音乐艺术特点的研究,起始于上世纪六十年代。1963年中国音乐研究所的吴钊先生曾两次赴淄川蒲家庄(蒲松龄的故乡),前后共有半个月,对聊斋俚曲的传承脉络、曲牌真伪、演唱人员等情况进行了调查采访,并为八人共十七首曲牌录音,写下了《蒲松龄的“俚曲”》的调查报告,由中央音乐学院油印出版。这是历史上第一次也是最早全面了解和研究俚曲情况的调查报告。

该报告说,“蒲松龄俚曲就是由小曲发展成的民间说唱。”[1]4所以吴钊先生对于小曲的留存情况格外注意。但由于年代久远,以口传心授方式传唱的曲牌早已大部失传。对于当时牟仁均记录整理的十首曲牌[2]。他采取了十分谨慎的态度,实地录音采访,分类研究,明辨真伪,实事求是。他肯定了【耍孩儿】、【玉娥郎】、【银纽丝】三首明代俗曲;在对【跌落金钱】、【黄莺儿】、【呀呀油】三曲的演唱者蒲人润进行面对面的采访时,演唱者说这是他自己编的曲子,而且遍问庄里老人,他们都说未听见过,可见这不是蒲松龄当年用的曲子。*吴钊在《蒲松龄的“俚曲”》中[关于《呀呀油》、《黄莺儿》、《跌落金钱》]一节中说“此次采访前,曾见《山东民间歌曲选集》载有《呀呀油》《黄莺儿》《跌落金钱》三曲(蒲人润唱),后在蒲家庄见到了这位老人,经过访问,据他亲口说明,《耍孩儿》等曲是他二十多岁时跟蒲人濮、蒲人君学的,而《呀呀油》等三曲是他在解放后自创的。其中《呀呀油》用的是《粉黄莲》的曲调,《黄莺儿》《跌落金钱》是他根据所会的其他小曲的曲调创作的。而且遍问庄里其他老人,他们都说从未听见过这三曲。又据盲艺人韩秉祥说,他曾听其师刘文镐唱过小曲《刘二姐逛会》,其中有《呀呀油》一调,但与《粉黄莲》不一样。可见《呀呀油》确为另一曲调。”[1]24其他四首则随心所欲:【房四娘】在套用着【哭皇天】的曲调;而【哭皇天】的曲调由于不完整也套不上原唱词;【憨头郎】的曲调在套用了一首民间小曲后,因不适应于原词格,便将原唱词做了删改,名为“记录整理”,而整理者却无视蒲人润的完整的同名唱段;【叠断桥】也被“整理”成了一首没有“叠、断、桥”的新曲。这种情况已经不是演化发展的问题,而是另起炉灶了。对于此种状况,吴钊先生均做了调查和分析,问清来龙去脉,探察与其他小曲的关联,弄清其问题所在,并将这些情况一一摆在面前,虽没有直言它们是赝品,却也没有将这些“小曲”收入他的“调查报告”,以示难予认可。吴钊先生在这方面做出的贡献是很宝贵的,否则至今人们也不知真相。

然而此后吴钊先生的《蒲松龄的“俚曲”》调查报告并没有得到公开,直到1983年山东省民歌演唱会上也少有人知道俚曲中的这些情况,以至使俚曲曲牌鱼龙混杂真假不分的局面延续至今。1986年陈玉琛撰写了《聊斋俚曲音乐艺术特色》,由于该文是在俚曲曲牌残破不全鱼龙混杂的情况之下的分析,所以有着一定的局限性,甚至难以看得全面准确。自此以后,他便开始了俚曲曲牌的辨伪和失传曲牌的寻找工作。在1997年第二届俚曲研讨会上他发表了《走近【呀呀油】》的论文,对蒲人润唱、牟仁均记谱的【呀呀油】提出了质疑,指出了《锔缸调》才是真正的【呀呀油】。此后,他又通过借助文献资料的考证方法,从明清古籍中(如《文林聚宝》《箫笛合谱》等)查找到了许多明清俗曲曲牌的工尺谱,这些谱子存在于蒲松龄生前年代的前后不远,它们的牌名、词格与蒲松龄所用的曲牌及其词格完全一样,由此断定它们与俚曲中失传的曲牌应该是相同的;此外,又从戏曲、民歌中陆续找到了部分与俚曲相同的曲牌,至此,占86%(50首中的43首)的曲牌都有了曲谱,寻找俚曲失传曲牌及其辨伪的工作取得了决定性的胜利。有了这一前提,俚曲音乐的研究工作才能得以正确展开。在此基础上,我们又对十五部俚曲唱本内容做了详细的解读,从而对聊斋俚曲的音乐艺术有了新的认识,并将它的特点归纳为五大方面:优美动听,沁人心腑;叙咏结合,说唱兼备;多元一体,风格绚丽;文野并存,雅俗共赏;结构完整,灵活多变。

为了便于理解俚曲曲牌的艺术特点,先说一下聊斋俚曲及其曲牌使用的基本情况。聊斋俚曲共有十六种,有《督丈词》《墙头记》《姑妇曲》《慈悲曲》《翻魇殃》《寒森曲》《琴瑟乐》《蓬莱宴》《俊夜叉》《穷汉词》《丑俊巴》《快曲》《禳妒咒》、《富贵神仙》(后变《磨难曲》)、《增补幸云曲》。其中《丑俊巴》为未完成作品,而《富贵神仙》和《磨难曲》一为说唱、一为戏曲,两者文体有别,在流传中为两个独立的本子。其内容有的取材于社会现实生活,有的取材于历史故事和神话传说,还有近一半取材于《聊斋志异》。这些作品道出了人民的苦难和反抗精神,揭露了封建社会的腐朽和黑暗。这些作品热情关注百姓的日常生活,并以忠孝仁义伦理道德规劝人心向善。由此可见,聊斋俚曲是蒲松龄对当时社会的看法和愿望的充分表达,它的精神实质便是愤世嫉俗、惩恶扬善。

曲牌是聊斋俚曲的基本单位。十六种俚曲共用50个曲牌,它们均属于明清俗曲的范围。这些曲牌是:【耍孩儿】(1388)*笔者注:曲牌名后边的数字是它们在使用中出现的次数。、【叠断桥】(267)、【呀呀油】(187)、【罗江怨】(32)、【劈破玉】(131)、【银纽丝】(123)、【皂罗袍】(86)、【房四娘】(64)、【黄莺儿】(53)、【桂枝香】(48)、【还乡韵】(43)、【陕西调】(41)、【叠落金钱】(39)、【西调】(37)、【平西调】(34)、【清江引】(26)、【刮地风】(26)、【憨头郎】(25)、【哭皇天】(25)、【山坡羊】(25)、【西江月】(20)、【香柳娘】(19)、【玉娥郎】(14)、【楚江情】(14)、【哭笑山坡羊】(14)、【鸳鸯锦】(13)、【虾蟆歌】(10)、【倒扳桨】(10)、【十和解】(10)、【金纽丝】(8)、【黄泥调】(7)、【对玉环带清江引】(6)、【满调】(6)、【采茶儿】(5)、【闹五更】(5)、【梆子腔】(4)、【四朝元】(4)、【收江南】(3)、【侥侥令】(3)、【浪淘沙】(3)、【边关调】(2)、【沽美酒带太平令】(2)、【园林好】(2)、【莲花落】(1)、【倒扳桨带莲花落】(1)、【一剪梅】(1)、【鹧鸪天】(1)、【棹歌】(1)、【雁儿落带得胜令】(1)、【太平年】(1),另有土腔杂调【吣妇歌】、【劝人歌】、【俚歌】(8)。[3]454-456

下面分述一下《聊斋俚曲》音乐艺术特点几个方面的具体表现。

(一)优美动听,沁人心腑

蒲松龄选用的这些曲牌,多是自明代流传下来的俗曲曲牌,少量是清初新兴的俗曲,它们世代流传于民间,其共性特点首先是曲调优美动听,沁人心腑,通俗易唱,很受民众欢迎。明人沈德符在《万历野获编·时尚小令》中就称赞这些俗曲,是“不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之,以至刊布成帙,举世传诵,沁人心腑”的精品绝唱,在聊斋俚曲里,它们大都仍被使用着,这些曲子揪人心弦,惹人喜爱,到了清代它们仍然盛传不衰。李斗《扬州画舫録》中曾记载了俗曲在乾隆时的流传情况:“小唱以琵琶弦子,月琴檀板,合动而歌。……以劈破玉为最佳。有于苏州虎丘唱是调者,苏人奇之,听者数百人,明日来听者益多,唱者改唱大曲,群一噱而散。”[4]这是俗曲受到人们欢迎的生动一例,由此可见人们对俗曲的喜爱程度之深。聊斋俚曲就是用这些俗曲来演唱故事的,它的演出轰动乡里,“使街衢里巷之中,见者歌,而闻者亦泣”。[5]获得了人们感情上的强烈共鸣。

(二)叙咏结合,说唱兼备

聊斋俚曲的演唱形式大部分是说唱体,少量为戏曲体。说唱性是聊斋俚曲的重要艺术特点,它既适应了讲唱故事的需要,又有时代特点。蒲松龄不仅是文学家,他也很懂得各种俗曲的性能及使用规律。在音乐上,他将最具说唱特点的【耍孩儿】作为主帅曲牌使用,在十六种俚曲中,有十二种唱本里使用了【耍孩儿】;其中还有四种俚曲是由【耍孩儿】单独成篇的。在全部俚曲唱词3030段中,仅【耍孩儿】就有1388段,占全部唱词总数的45.8%。[3]454-456可见这一曲牌深得蒲松龄的喜爱和重用。如果我们进一步做些分析的话还可以看出,【耍孩儿】的旋律便是由说唱与咏叹两种动机交互构成,叙说处一字一音一拍,音调平直,多用同音重复,即凡是唱词处基本上都是一字一音,正如谱例中方括弧所示,似说似唱,这便容易把唱词内容交待得清清楚楚,然后便在拖腔上作情感的抒发和咏唱。咏叹处则大起大落,或激昂长叹,或用类似哭腔的下行级进宣泄心情,音调凄楚悲凉,充满了无可奈何的幽怨哀伤。【耍孩儿】共有八句唱词,前两句均为3、3逗,这样便有四个小分句,句后均有一个拖腔。其后均为七字句,每一句后都有一个拖腔。这样便形成该曲的每一句都是由说和唱两种元素的有机结合组成的特点,恰到好处地适应了俚曲故事的讲唱与表述的需要。

谱例1【耍孩儿】

另外,【耍孩儿】词格中的三番结构,四七倒辙,又为乐曲中三个段落的主、属、主落音的交替出现创造了条件,使得音乐在统一中又见变化,这对于说唱故事的反复咏唱来说,也避免了单调乏味的弊病。

这些情况说明,【耍孩儿】本身就是一首叙咏兼备的曲牌,聊斋俚曲音乐的说唱风格仅在这一首曲牌中便突出地表现了出来。不难理解,这种占有近一半比重的曲牌对于聊斋俚曲整体说唱风格的确立来讲,具有决定性意义!

还有一些小曲也是非常善于叙事的,如【呀呀油】、【莲花落】等,它们的特点在于上下句式,简易灵活,音调动听,百唱不厌。请看下例:

谱例2 【呀呀油】

【呀呀油】是一首上下句的结构并带有上下句衬腔的扩充式单乐段小曲。它的结构对称方整,上下句之间有音区、调性的对比,调式的交替呼应紧密,由此形成了多重对应关系,使得它的音乐思维逻辑严密,音乐形象丰满而完整。它的每一句都有音乐伴奏或衬句伴唱插于其间,尽管多句反复,也不会觉得烦腻。它的衬句又很有特色,即可用唢呐伴奏,又可用衬腔“呀儿哟”伴唱;除不适宜作悲调外,可用于任何场面的任何情节上,尤其适用于活跃灵俏、轻松愉快处,这也使得演唱有了喘息的机会,因此甭管你唱段有多长,它都可以从容应对;由于行腔上的方便,它还能处理任何字数的句子。演唱中又可边走边唱,或便舞边唱,也或用于对唱、争吵。在俚曲中,从曲牌使用次数多少来看,它是排在【耍孩儿】【叠断桥】之后数第三位的曲牌,共在八种俚曲中出现了187次,总计有353段唱词。[3]454-456它可以用反复叠唱详尽地阐述某一情节,很适宜于长篇叙事讲唱。

【莲花落】、【梆子腔】也都是上下句结构,当需要用它叙述较长的情节时,可用“重头”的方法作多次反复,直到表述完一个情节为止。如《磨难曲》中的【莲花路】一口气唱了五十二句;《快曲》中的【梆子腔】一段也有四十句之多。

另方面,在文体上蒲松龄采用说唱结合的形式讲唱故事,这种文体源于变文,其后又发展成为鼓子词、转踏、唱赚之类。其中,小曲的歌唱是侧重抒情的,(当然也用于叙事),但说白处的散文却又侧重叙事,它具有补白和贯连的双重功能。这种唱白相间、散韵交织的文体,使得讲唱形式丰满、灵俏、活泼,也给演唱者创造了喘息的机会,还便于听众理解接受。

(三)多元一体,风格绚丽

蒲松龄虽然生活在淄川一带,然而他也利用有限的机会去江苏、济南,广泛吸收各地的俗曲时调,使得俚曲的音乐风格丰富多彩。南方的【倒扳桨】、【棹歌】,西边的【陕西调】、【西调】、【梆子腔】,东北的【跌落金钱】、【叠断桥】,还有【西江月】、【一剪梅】,【皂罗袍】、【黄莺儿】、【浪淘沙】等唐宋曲牌、南北曲,也有流行时调如【房四娘】等。在这里,俗的与雅的,古老的与时兴的,小曲与戏曲,本地与外地,抒情的与说唱的,正体的与变体的,山歌、船歌、俚歌、小调等,多种音乐风格的曲牌汇聚一体,交叉使用,相互映衬,既彰显了各个曲牌的鲜明个性,又使得俚曲的音乐绚丽多彩。

从十五种俚曲曲牌的使用情况来看,由于各篇侧重不同,便构成了每一种故事说唱的风格差异。有的侧重于说唱,有的侧重于歌唱,有的则偏重于戏剧性。如《增补幸云曲》,它以【耍孩儿】作唱腔讲唱故事,除了头尾用【西江月】、【清江引】外,中间28回310段都是使用这一曲牌歌唱,使得它的音乐风格单纯朴实。而《琴瑟乐》却是侧重于歌唱的,它用【陕西调】作主要曲牌,与数板韵文的“淄口令打岔”一前一后,对比互补,形成有唱有板生动活泼的局面。请看开头的两段:

【陕西调】好个艳阳天,好个艳阳天;桃花似火柳如烟。早向画梁间,对对舞春燕。女儿泪涟涟,女儿泪涟涟,奴家十八正青春,空对好光阴,谁与奴作伴。

【淄口令打岔】对对蝴蝶飞帘下,惹的大姐心里骂,急仔这回不耐烦,现世的东西你来咋?伤心埋怨老爹娘,仔管留着咱做啥?如今年成没小人,时兴的闺女等不大。[6]

有的则偏重于故事的戏剧性,如《磨难曲》,在它的36个章回中有民间村落、官场衙门,有魔幻仙境、山寨、战场等多种场景,几十个不同阶层的人物出入其间。音乐上则用不同风格的31个曲牌,构成各种不同形式的曲牌联套,来表现多种情景下的不同人物的遭遇,使整个故事变换充满了戏剧性。如第一回,它用【耍孩儿】、【莲花落】表现百姓逃亡的情景;第二回,用【玉娥郎】、【银纽丝】、【金纽丝】、【黄莺儿】来表现张鸿渐闻唱思家的情形;在第三十六回,用【桂枝香】、【香柳娘】、【侥侥令】、【园林好】、【沽美酒带太平令】等曲牌表现八仙庆寿的情景,都取得了很好的艺术效果。

如果说从每一篇或每一章回来看,它们的音乐风格各有不同的话,那么从聊斋俚曲的整体音乐面貌来看,有小曲、有说唱、有戏曲、有歌舞,这便构成了风格绚丽、多元一体的局面。

(四)文野并存,雅俗共赏

俚曲中的50个曲牌来源不同,有的来源于民间,如【叠断桥】、【房四娘】等;有的来源于“元人小令”,如【耍孩儿】、【皂罗袍】等;有的来源于南方,有的来源于西部;这些曲牌虽然风格不同、文野有别,但它们却都是属于明清俗曲的范围,这便决定了它们在性质上共同具有的民间俚俗性。这些小曲虽然是全国流传的,但来到淄川就变得别具另一番乡土风味,这主要是因为淄川的口语方言具有鲁中地区的特点所致,用淄川方言演唱时则显得亲切入俗接地气。还有若干土腔杂调的运用,也增加了俚俗风味。《姑妇曲》中的婆婆处处要找媳妇的茬,终朝吵骂不停,一首【罗江怨】唱道:“媳妇终日不从容,婆婆闲的皮也疼”,把婆婆的形象活现在人们面前。《快曲》中对张飞的描写可谓出神入化神形兼备,当他在埋伏中闻听曹操到时,【梆子腔】唱道:“忽然报说曹操到,老爷大喜似癫狂,……鬚似钢针插嘴旁。夹马拧矛蹿出去,一声霹雳震山岗。”《俊夜叉》里对赌博鬼的描写也可谓穷形尽相,“诓借钱赌起来,没根基不成才,倾家败产还开外。他娘家里断了气,还要看下这把牌,也不顾亲朋怪。因赌博人品丧尽,只输的眼里插柴。”语言上又用白话方言俚语作载体,俗曲与俚语的结合,更拉近了与民众的距离。近代著名文化学者胡适先生曾高度评价俚曲说:

这样的干脆漂亮的曲词,在明清文人的传奇里绝不多见,在聊斋的曲本里几乎每页都可以见着。蒲松龄有这十几种曲本,……他在中国的活文学史上也就可以占一席最高的地位了。[7]

就“元人小令”而言,经过了明代276年的演化至清初,它已经有了很大的变化,有些虽然仍用着南北曲的牌名,但已是完全不同于南北曲的新型俗曲了,即“名同而调与声皆绝不同”(明人王骥德语);有的却不然,它们“皆仍其调而易其声”,“或稍易字句,或只用其名而尽变其调”,[8]即它们仍在使用着南北曲的牌名、词格,只是这些“元人小令”已经“渐与词曲相远”已经被“俗化”,音调自然有着不同程度的改变。我们把它看作是发育尚不完全的一类俗曲,即尚未衍化为新型俗曲,然而又仍保留有南北曲的雅韵的一类。这些曲牌的运用,适应了表现宫廷生活及达官贵人形象的需要,为俚曲增添了典雅的气质,也丰富了俚曲的表现能力。聊斋俚曲音乐所具有的文野并存、雅俗共赏的特点,由此可见一斑。

(五)结构完整,灵活多变

曲牌联套是聊斋俚曲的音乐结构形式。它将若干首曲牌按一定的音乐逻辑关系联缀起来,前有引子后有尾声,构成一个套数。这些套数与剧情的章回段落相对应,既是故事内容的结构单位,也是音乐表现的结构单位。蒲松龄“继承了唐宋大曲、鼓子词、转踏、唱赚、诸宫调等歌舞音乐、说唱音乐及地方戏曲的历史成果,但又有所创新改造。种不定套,套不定曲,依山造势,随形赋曲……既有单曲体,也有多曲体;有主调副调体,也有间插回旋体;有的可定型成套,有的又自由联章,种类繁多,形式丰富。”[3]75在16种俚曲中,蒲松龄采取了不同的套数来表现不同的故事内容,这里有单曲联套(如上述的《增补幸云曲》),有主联套,有十样锦,有南北合套等。

主联套,即以一个曲牌为主,间插以其他曲牌的联套形式。如《翻魇殃》既是以【耍孩儿】为主曲牌的主插体联套。吴钊先生在《蒲松龄的“俚曲”》调查报告中曾说到这一例子,它的结构如下:

第一回 【西江月】(开头)、【耍孩儿】

第二回 【耍孩儿】、【劈破玉】、【呀呀儿油】、【耍孩儿】

第三回 【耍孩儿】、【西调】、【还乡韵】、【耍孩儿】

第四回 【耍孩儿】、【劈破玉】、【叠断桥】、【耍孩儿】

第五回 【耍孩儿】、【银纽丝】、【跌落金钱】、【耍孩儿】

第六回 【耍孩儿】、【呀呀油】、【叠断桥】、【耍孩儿】

第七回 【耍孩儿】、【劈破玉】、【叠断桥】、【耍孩儿】

第八回 【耍孩儿】、【跌落金钱】、【西调】、【呀呀儿油】、【憨头郎】、【耍孩儿】

第九回 【耍孩儿】、【叠断桥】、【银纽丝】、【耍孩儿】

第十回 【耍孩儿】、【憨头郎】、【还乡韵】、【耍孩儿】

第十一回 【耍孩儿】

第十二回 【耍孩儿】、【清江引】(尾)

这种“主联套”的形式,用一个曲牌为主作统领,带起一串串的小联套,它还讲究首尾合,即在整篇,也在一个章回中用【耍孩儿】领起并结尾。这种形式即解决了同曲叠用过多时的单调,又可使宫调变化不至于因多而凌乱,使音乐风格既统一又有变化。[3]165

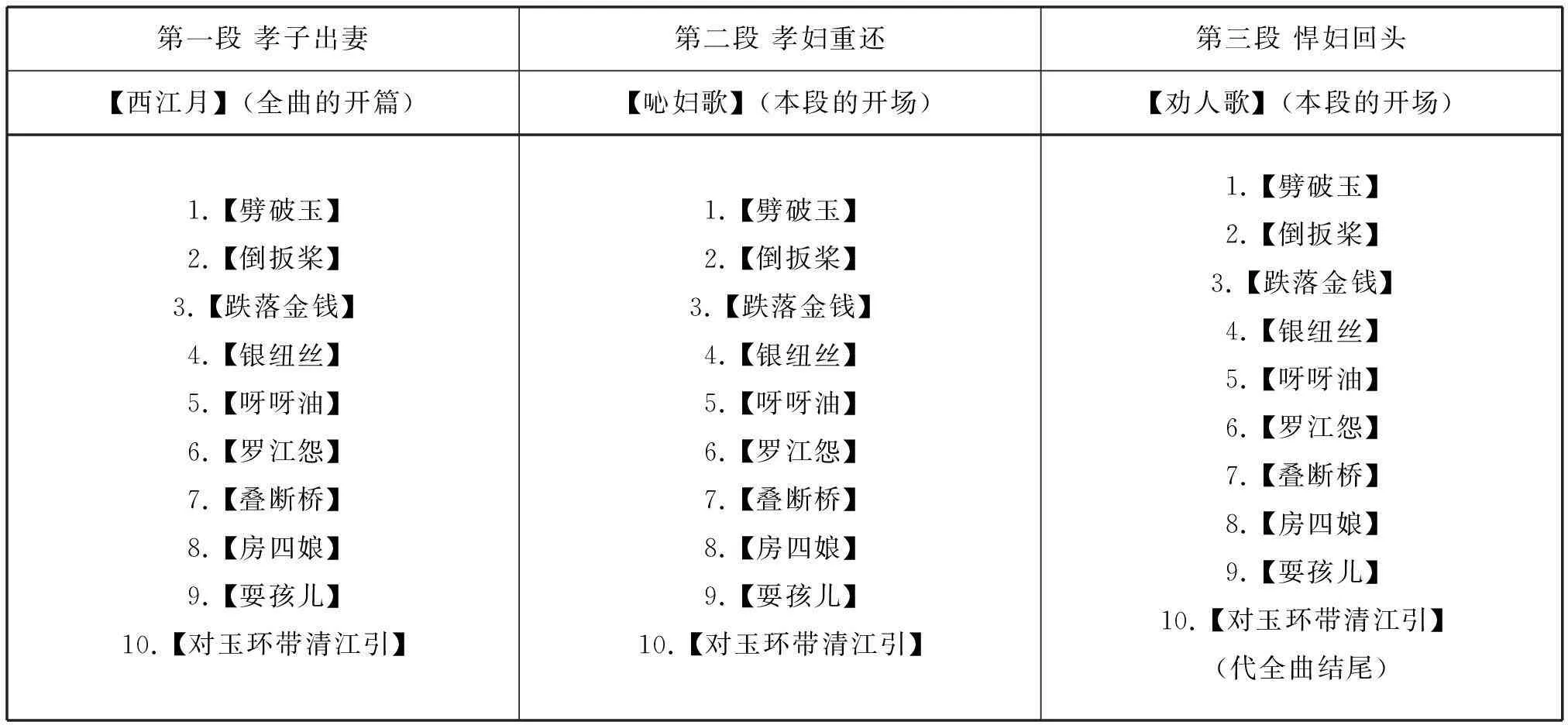

十样锦,是精选十个曲牌的联套。将其重复运用说唱故事。如《姑妇曲》的故事共分三段,每一段均用同样的十个曲牌叙述歌唱,蒲松龄称它是“编了一套十样锦的曲儿”,现将其“十样锦”列表如下:

表1 “十样锦”[3]151

《慈悲曲》故事共分六段,每一段都是用按同样顺序排列的十支曲牌歌唱着,它的“十样锦”与上又不同:【耍孩儿】、【呀呀油】、【倒扳桨】、【银纽丝】、【怀乡韵】、【跌落金钱】、【罗江怨】、【叠断桥】、【劈破玉】、【清江引】。

南北合套,即一南一北的曲牌交互运用。如《磨难曲》第三十一回就使用了这种套数结构(N表示南曲,B表示北曲,S表示俗曲):[3]77

【桂枝香】【雁儿落带得胜令】【侥侥令】【收江南】【香柳娘】【清江引】

N(B)BNBNB

不过,由于这些曲牌实际上都已俗化,南北区分也不那么严格,因此也有不合惯例的用法,如《磨难曲》第三十六回就是如此,这里一南一北的规律已不那么清楚,俗曲与南北曲也在混合使用[3]77:

【耍孩儿】、【桂枝香】、【香柳娘】、【侥侥令】、【收江南】、【园林好】

SBN(S)N(S)NBN(S)

【沽美酒带太平令】、【清江引】

B(N)(NS)

此外还有“杂曲联套”、“连环套”等,此处不再累述。

每一种曲牌联套大都是以【西江月】做开场,以【清江引】作结,头尾清晰完整,中间则运用各种不同的联套形式,配合着故事的情节发展。这些套数不仅灵活多变,且还有着结构严谨完整的一面。由此显示出俚曲音乐的丰满性、灵活多变及完整性。

在清初,利用俗曲作曲牌来讲唱故事这是蒲松龄的一大革新和创造,戏剧理论家周贻白先生称俚曲“开了清代戏剧的另一境界”[9],它为说唱音乐和戏曲音乐的发展创造了丰富的艺术经验,也为垛板、流水板的产生提供了可资借鉴的做法,这使得聊斋俚曲在历史上具有了承前启后的重要意义。

研究聊斋俚曲音乐艺术的特点,不仅有助于更好的认识俚曲,也有助于更好的传承俚曲;继承发扬传统艺术中的精髓,更是我们创造新音乐艺术的需要。

参考文献:

[1]吴钊.蒲松龄的”俚曲”[M].内部参考资料第180号,北京:中国音乐学院中国音乐研究所出版,1964.

[2]《蒲松龄研究》编辑部.蒲松龄研究[J].1997(4):185-201.

[3]陈玉琛.聊斋俚曲[M].济南:山东文艺出版社,2004.

[4]转引自陈玉琛.明清俗曲研究[M].北京:北京图书出版社,2011:360.

[5]蒲箬.柳泉公行述[M]//路大荒,整理.蒲松龄:集四.上海:上海古籍出版社出版,1984:1818.

[6]盛伟编.蒲松龄全集:第三册[M].上海:学林出版社,1998:241.

[7]胡适.胡适文存:四[M].北京:外文出版社,2013:250.

[8][明]王骥德.曲律[M]//中国戏曲研究院,编校.中国古典戏曲论著集成:三.北京:中国戏剧出版社,1959:7.

[9]周贻白.中国戏剧史讲座[M].北京:北京出版社,2013:183.

【责任编辑:吴修文】

收稿日期:2016-01-01

作者简介:1.唐艺(1965-),女,安徽蚌埠人,山东理工大学音乐学院教授,主要从事音乐教育、音乐美学、钢琴音乐、淄博地方音乐研究;2.陈玉琛(1939-),男,山东济南人,中国国学院大学特邀研究员,淄博市群众艺术馆研究员,主要从事明清俗曲、聊斋俚曲研究。

DOI:10.3969/j.issn.1008-7389.2016.02.004

中图分类号:J614.94

文献标识码:A

文章编号:1008-7389(2016)02-0029-07

·中国传统音乐·