家庭农场土地适度规模集中的实现机制研究

刘灵辉 郑耀群

摘要:发展家庭农场首先需要解决“地从哪里来”的问题,其所需土地应满足三个基本要件:集中成片、长期稳定、规模适度。在农地权利交易市场上,家庭农场实现土地适度规模集中的路径一般是先获得众多农户流转和退出的分散的、零碎的承包地,然后进行地块归并与权利整合。传统的高度兼业化的分散型小农经营模式在向家庭农场土地适度规模集中模式转变过程中可能会遭遇瓶颈和障碍,为此,需要构建农地权利市场化配置下家庭农场土地适度规模集中的实现机制的理论框架,具体包括利益共享机制、权利均衡机制、冲突解决机制和配套政策机制。

关键词:家庭农场;土地适度规模集中;实现机制;土地流转;土地退出

中图分类号:F321.1文献标识码:A文章编号:1003-0751(2016)06-0037-07

家庭联产承包责任制是我国农村经济体制改革的一大历史性创举,家庭承包经营是符合当时我国国情和农业生产规律的合意生产方式①,它有力地促进了农业生产力的进步和发展。据测算,1978—1984年我国农业产出增长了42.23%,其中,家庭承包责任制改革的贡献约占46.89%。②然而,随着社会经济的不断发展,以家庭联产承包责任制为基础的小户分散经营模式已无法满足发展现代农业的要求,致使我国农业陷入了“内卷化”的困境③,农村经济陷入一种“温饱陷阱”④。随着农业现代化科技的不断进步和农业机械化在农村的普及,进一步提高生产效率客观上要求农业生产集约化、规模化,但分散化、规模小的家庭联产承包经营是与之相悖的。⑤鉴于“目前世界发达国家和地区的农业现代化经营模式都是以家庭农场的方式为主”⑥的社会现实,发展家庭农场实现农业规模化、集约化、商品化生产经营的呼声日益高涨。家庭农场的出现既坚持了家庭经营的基础地位,又克服了传统农户小规模经营的不足,尤其是其具有的激励与约束机制,正好适应了农业所具有的内部规模不显著、劳动的监督和度量极其困难等特点。⑦因此,家庭农场作为农业家庭经营制度的完善与创新,是农业家庭经营的生产关系与农业生产力发展的要求保持动态适应与协调的必然产物。⑧2013年中央一号文件明确提出了“家庭农场”的概念,表明现阶段我国发展家庭农场的时机已经成熟、条件已经初步具备。然而,如何实现家庭联产承包责任制下零碎化、块状化、超小化的土地格局向发展家庭农场所需的成片化、集中化、规模化的土地格局转变,是当前迫切需要解决的现实问题。

一、家庭农场土地适度规模集中的重要途径:

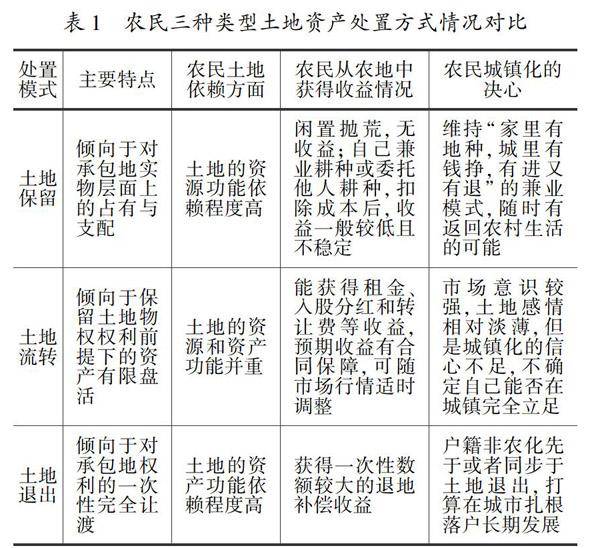

农地权利市场化配置发展家庭农场首先需要解决“地从哪里来”的问题⑨,由于我国所面临的人地压力以及实施家庭联产承包责任制所形成的细碎化经营的特殊情况,与规模化经营这一论题形影不离的是如何集中土地的问题。⑩关于家庭农场集中适度规模土地的途径,理论界主要有三种观点,李尚红和李志远(2009)、楼栋和孔祥智(2013)、朱启臻(2013)、施国庆和伊庆山(2015)认为应通过土地流转,宁淑惠(1998)、白积洋(2012)认为应通过土地退出,阮正福(2003)、王光全(2013)、陈祖海和杨婷(2013)认为应通过土地流转与土地退出相结合。由于家庭经济状况、文化程度、土地依赖程度、城镇化决心等方面差异所诱致的农民分化,农民的土地资产处置方式按照土地权利让渡程度应包括三种类型:土地保留、土地流转和土地退出(见表1)。

表1农民三种类型土地资产处置方式情况对比

处置

模式主要特点农民土地

依赖方面农民从农地中

获得收益情况农民城镇化的

决心土地

保留倾向于对承包地实物层面上的占有与支配土地的资源功能依赖程度高闲置抛荒,无收益;自己兼业耕种或委托他人耕种,扣除成本后,收益一般较低且不稳定维持“家里有地种,城里有钱挣,有进又有退”的兼业模式,随时有返回农村生活的可能土地

流转倾向于保留土地物权权利前提下的资产有限盘活土地的资源和资产功能并重能获得租金、入股分红和转让费等收益,预期收益有合同保障,可随市场行情适时调整市场意识较强,土地感情相对淡薄,但是城镇化的信心不足,不确定自己能否在城镇完全立足土地

退出倾向于对承包地权利的一次性完全让渡土地的资产功能依赖程度高获得一次性数额较大的退地补偿收益户籍非农化先于或者同步于土地退出,打算在城市扎根落户长期发展

农民享有的土地承包经营权属于物权,并且是一种新型的用益物权,属于财产权的范畴。即使给予科学合理的经济补偿,也不能强制农民以放弃土地这一最基本、最核心的财产权作为进城的前置条件。政府应充分尊重农民土地资产处置方式的选择权,不应通过行政干预来帮助家庭农场获得成片集中的土地,否则,不仅容易侵犯农民的财产权益,使政府与农民围绕农地权利处置问题展开激烈争夺而诱发利益冲突,而且也与农地权利市场化配置占主导地位的未来发展趋势相背离。故而,政府通过政策引导和激励农民流转或退出土地,农民通过市场渠道自愿让渡农地权利以赚取理想的经济收益,家庭农场经营者以农地转入方身份介入市场接收土地并将零散地块归并,这应是目前家庭农场土地适度规模集中的重要实现途径。

二、家庭农场土地适度规模集中的瓶颈障碍

1.家庭农场获得集中成片且期限稳定土地的难度大

在完全自由的农地权利交易市场上,农民做出让渡农地权利的决策在时间上不可能是完全一致的,而是呈现间断的、不连续的分布状态。同时,单个农户拥有多片零碎分散地块的社会现实,很容易出现参与农地权利交易的农户数量众多、承包地总量规模巨大,但是参与交易的农地在空间上却呈现高度分散的状态,致使这种状态下的“庞大”的农地权利交易规模对家庭农场而言仅是一种“理论潜力”。农地权利交易在时空上的双重分散性,不仅加剧了市场上买卖双方农地权利交易信息的非对称性,而且使家庭农场经营者通过此途径获得众多农户的小规模分散农地资源进行地权整合实现适度规模集中经营的难度大大提高。另外,部分农户不愿意流转或退出土地,或者部分农户自恃承包地具有区位优势待价而沽、坐地涨价而成为“钉子户”,这都会使家庭农场经营者实现土地完全成片集中的美好预期化为泡影,并给家庭农场的后期经营管理带来巨大的障碍。还有,农地产权不清晰,部分农民“惜地意识”“恋土情结”较强,不愿意与家庭农场主签署长期的租地合同,以及农民契约意识不强,合同期限未到就单方面解除合同等情形,使得家庭农场经营者即使获得成片集中的土地,也存在着土地使用期限“长短不一”“极不统一”的问题,这深刻地影响着家庭农场地权的稳定性。

2.家庭农场集中土地所需支付的成本及后期经营利润的收益分配缺乏参考标准

我国的家庭农场生产经营是在土地集体所有制下推进土地适度规模经营的一种实现方式,而推进土地适度规模经营,土地经营权流转是主要的瓶颈和制约,其中地租是核心问题。在确定土地流转租金时,既要考虑到保障原土地承包权农户的利益,又不得不防止土地租金过高而减少家庭农场经营收入。然而,农地权利的交易价格形成机制尚未科学建立,既存在着政府“求大”“求快”动机下的行政干预,进而导致流转的土地价格背离土地市场化流转的均衡价格,严重损害农户利益;也存在着土地流转的有偿性使土地利用的级差地租甚至绝对地租的特征凸显,增加了家庭农场的土地集中成本,致使家庭农场主为了节约成本选择部分较边远或土地等级较次的土地而放弃土地整体上的集中连片。家庭农场经营者所支付的土地流转费用根据法律政策规定只能归原承包方所有,任何组织和个人不得擅自截留、扣缴。那么,集体经济组织的土地所有者地位能否在农民退出土地获得的补偿收益上有所体现?在家庭农场的长期生产运营期间,集体经济组织是否有权参与家庭农场经营利润的分配?如果家庭农场的存在和发展对集体经济组织没有任何利益可言,集体经济组织将缺乏为家庭农场提供支持的动力,也激发了部分村干部通过变相施压等手段迫使家庭农场经营者交纳部分“年费”或“管理费”以满足其经济利益需求。

3.家庭农场土地适度规模集中的配套政策尚不完善

国外发展家庭农场的实践与经验表明,家庭农场的生存与发展壮大,需要相应的制度环境与政策支持。然而,目前我国家庭农场在认定标准以及发展所需的用地、金融、财政、税收、保险等配套政策方面尚存在诸多缺陷和不足。在认定标准方面,虽然2013年中央一号文件提出要发展家庭农场,2014年农业部提出了家庭农场的基本概念,但并未给出具体的家庭农场认定标准,导致不同地方出台的家庭农场的界定标准和扶持政策千差万别。在用地方面,家庭农场必须配套晾晒场地、仓库用地等管理用地,然而,配套管理用地政策相对滞后,缺乏政策依据,存在违规违法用地风险。在金融方面,家庭农场已经从传统农户小额短期的低层次生存性资金需求转向大额长期的高层次发展性资金需求,然而,家庭农场的主要资金和资本的积累都是通过农业收入盈利获得,其资本筹集也大多数依靠家庭关系,数额非常有限,大多数家庭农场的资金存在较大缺口。与此同时,目前针对农民的贷款比较好的模式是小额信贷,但是小额信贷额度太小、手续烦琐,远远不能满足家庭农场巨大的资金需求。在保险方面,目前我国家庭农场抗风险能力比较弱,而我国农业保险保障坚持“低保障、广覆盖”原则,以保障农民灾后恢复生产为出发点,保险金额水平较低,农业生产面临的风险大,不利于土地的适度规模经营。此外,农业保险还存在定赔理赔困难、道德风险防范困难、适宜农业生产和农民生活需要的险种太少等一系列问题。

4.家庭农场土地适度规模集中与城镇化率、农村富余劳动力转移率、农地权利市场化交易率相协调的难度大

农地规模经营的前提是非农产业的高度发展和农村富余劳动力的大量转移,从家庭联产承包责任制过渡到家庭农场制也离不开这一前提。家庭农场土地适度规模集中的重要途径是农民流转或退出土地,土地流转或土地退出有赖于农村富余劳动力的大量转移,而农村富余劳动力的转移率又与我国城镇化、工业化的整体发展水平密切相关。虽然城镇化推进、农村富余劳动力转移是家庭农场规模经营的动力源泉,但是我国不同地区城镇化水平与经济发展状况的巨大差异对农村富余劳动力的流动存在“引力不均衡”现象,不可避免会出现经济发展水平较高、大量农村富余劳动力流入、人地矛盾突出的地区,反而是最适合发展家庭农场的区域,而经济发展水平低、大量农村富余劳动力外流、土地闲置抛荒严重的地区,反而发展家庭农场的条件尚不成熟。另外,家庭农场所需集中的土地并非越多越好,这不是出于担心家庭农场规模过大诱发所谓的“规模不经济”,而是家庭农场的土地规模本身就应根据其所处自然区位及不同发展阶段的资金、技术、管理水平、劳动力等要素动态组合情况,寻求最适度的用地规模。因此,农村富余劳动力转移速度越快、农地权利市场供应量越大,可能会出现无家庭农场接手土地的情形。而且,农村富余劳动力转移率和农地权利市场化交易率并非呈现正相关关系。故而,如何协调家庭农场土地适度规模集中与农地权利市场化交易率、农村富余劳动力转移率、城镇化率之间的关系,是发展家庭农场必须斟酌的一个关键问题。

三、家庭农场土地适度规模集中的

实现机制构建1.利益共享机制构建

家庭农场通过农地权利市场化交易实现土地适度规模集中,涉及农民、家庭农场经营者、集体经济组织、地方政府等众多主体,因此,应妥善处理不同权利主体之间的利益分配关系。第一,对于农民而言,如果缺乏紧密型的利益联结体制与约束机制,在规模经营和产业化过程中即使农业生产显著增效,也不等于农民就能够“利益均沾”。因此,应根据农民分化引致农地权利市场化处置方式多元化的客观现实,科学测算农民在不同类型农地权利交易下的收益额,探索农地权利交易收益的动态调整机制,以确保农民最大限度地参与分享土地规模化经营带来的增值收益。第二,对于家庭农场经营者而言,应建立一套家庭农场土地、资本、技术、劳动力等内部要素的优化组合标准体系,使家庭农场内部各要素稳定保持在最佳组合状态,以确保家庭农场经营者所获利润处于最佳区间。同时,构建家庭农场获得持续、稳定和科学的投资回报机制,让家庭农场摆脱对政府过度依赖的“补贴农业”的发展陷阱,使家庭农场经营者从事农业生产获得的预期收益不低于从事非农产业,能够过上“体面”的生活。第三,对于集体经济组织而言,面对农民多样化的农地权利市场化处置方式,集体经济组织的土地所有者地位应有不同的体现方式,对农民一次性完全让渡土地权利的处置方式,如土地退出,集体经济组织可以且应当作为权利主体参与收益分配,但应科学界定集体经济组织与农民之间的收益分配比例关系。对于家庭农场后期生产运营获得的经济利润,如果家庭农场使用的土地包括机动地、“四荒地”等集体经济组织所有或者依法归集体经济组织使用的土地,集体经济组织可以通过入股等形式参与家庭农场后期经营利润的分配;如果家庭农场使用的土地是通过整合众多农户分散零碎的土地获得,则集体经济组织无权参与家庭农场经营利润的分配。第四,对于不同区域地方政府而言,转地农民和退地农民的外出务工会引起劳动力跨区域流动,而劳动力流入城市每安置一名农民均要承担一定数额的经济成本,因此,如果不能妥善解决转地农民和退地农民跨区域流动的政府间利益均衡问题,将导致地方政府接纳和安置异地农民的积极性大幅降低。因此,应合理配置转地农民和退地农民市民化后宅基地用地节约指标和腾退指标,结合财政转移支付等激励手段,实现发展家庭农场所释放出的富余劳动力转移安置过程中政府间财政收支平衡。

2.权利均衡机制构建

家庭农场是农业生产的最好组织形式,土地是发展家庭农场的首要农业生产要素,但是家庭农场所需的土地应至少满足三个基本条件:集中成片、长期稳定、规模适度。第一,考虑到农民在市场机制下自由处置农地权利存在着时空分散性,家庭农场应首先考虑使用集体经济组织成片的机动地,其次是通过市场交易获得原种粮大户、合作社等主体的部分成片土地,最后才是通过对市场交易获得众多农户分散零碎的土地进行归并和整合适度规模集中。第二,考虑到发展家庭农场所需投资量大,家庭农场经营者面临着投资回收的问题,家庭农场经营者与农民之间约定的土地使用期限应不低于家庭农场的投资回收期。这不仅可以激励家庭农场经营者对土地进行长期投资,而且可以避免众多小块农地权利“拼合”状态下实现规模经营不得不面对的“不同地块到期时间不同”所诱发的棘手问题。第三,家庭农场应科学评估出自身最佳的土地经营规模,避免盲目扩张兼并而导致成本攀高,进而影响经营利润。家庭农场获得集中成片且长期稳定的土地需要强大的财力支撑,除自有资金外,家庭农场经营者不可避免要通过举债、抵押、股份合作等多种形式筹集资金,与之同时,家庭农场集中土地的途径也包括出租、转包、转让、合作、入股、退出等多种方式,因此,在家庭农场经营者融资渠道多元化和农户农地权利市场化处置方式多样化的交叉作用下,需要界定不同投资主体对家庭农场经营土地所享有的权利性质、内容及期限。与此同时,在集体经济组织和农民共享农地产权的前提下,集体经济组织土地所有者、家庭农场土地经营者、农民土地承包者和土地他项权利拥有者等多元主体之间形成的错综复杂的土地权利关系亟待理清,达到土地权利配置均衡,这样才能避免在众多“小农”之农地权利“合并”基础上实现的适度规模集中因土地权利不清而诱发的矛盾冲突。

3.冲突解决机制构建

在家庭农场的不同发展阶段可能遇到诸多不同类别的利益冲突,这就需要建立相应的冲突解决机制为其发展扫清障碍。第一,前期筹备阶段。针对在家庭农场土地适度规模集中过程中可能遇到的“钉子户”难题,应优先采用农村熟人社会所普遍采取的调解策略,在调解行不通的情况下,家庭农场可暂时不追求土地的整体性集中连片经营,转而采取以“钉子户”的地块为分界线划分农场生产经营区域,先维持小规模集中的片状经营状态。在“钉子户”亲自经营农地扣除各项投入所获纯收益连年大幅低于家庭农场经营者支付的土地流转费用的情况下,经济利益驱使和“熟人”调解的共同作用会最终驱使“钉子户”自愿转出或退出土地。同时,可以大力发展农地权利市场化交易的中介服务组织,建立“由散户到中介再到家庭农场”的土地流转新模式,让家庭农场经营者从整合分散农地以实现适度规模集中的繁杂事务中解脱出来。第二,正常运营阶段。家庭农场通过生产经营获得的经济利润,应该科学合理地在家庭农场经营者、集体经济组织、农民与其他投资者间进行分配。具体而言,应根据不同利益主体的土地、资金、技术、劳动力等投入情况,详细地界定不同状况下能够参与收益分配的利益主体数量及其获得收益的比例或测算方法,并在合同中加以明确。另外,家庭农场通过市场机制集中起来的土地存在着被政府征收的可能性,在此情况下,参与征地补偿收益分配的主体主要应包括集体经济组织、家庭农场经营者和农民。其中,集体经济组织获得的征地补偿收益以法律政策规定为依据;剩余征地补偿收益在家庭农场经营者和农民之间分配,其中,家庭农场经营者获得征地补偿收益应综合考虑土地的剩余经营年限、基础设施投入、耕地的改良程度等因素综合确定。退地农民因已经获得一次性彻底让渡土地权利的补偿而不应再参与征地补偿收益分配。第三,家庭农场退出阶段。如果是由于土地使用期限届满而退出,家庭农场经营者将土地退还给农民并支付尚未结清的用地成本即可。如果是在土地使用期限尚未届满时退出,家庭农场经营者还应根据合同约定支付一定数额的违约金。在家庭农场破产时,应该成立专门的清算机构,负责召开债权人会议,对家庭农场的土地权利、机械设备、债权债务等进行彻底清算,并对清偿债务后的剩余财产进行分配。在家庭农场资产整体转让时,应首先详细界定转让资产的构成、科学评估转让资产的价值、慎重选择受让人等,然后再由家庭农场受让方与农户重新签订土地使用合同,约定农地权利处置方式、用地费用与支付方式、用地期限、土地用途等事项。

4.配套政策机制构建

首先,推动户籍制度和土地制度关联互动改革,建立起有利于土地适度规模集中的制度环境。长期以来,我国户籍制度发挥着划分城乡人口身份、分配身份利益,制约城乡人口流动、维持城乡二元格局的功能,这种户籍制度与土地制度及其他公共政策的天然耦合关系,阻碍了城乡劳动力及土地等生产要素的自由流动。因此,应彻底改革现行城乡二元的户籍制度,剥离附加在户籍背后的各种利益,使户籍不能完全等同于集体经济组织成员资格,更不能单纯以此为标准来决定相关人口的切身利益,让户籍回归到真正需要其发挥作用的人口登记功能上来。同时,进一步改革户籍制度和完善农民养老、医疗等社会保障制度,制定农业转移人口在城市居住、工作、生活和子女接受教育方面的优惠政策,降低农民对土地的依赖程度,释放出更多的农村土地资源,促进农村土地流转,从而促进家庭农场的发展。明晰的农地产权制度是家庭农场集中适度规模土地资源的基本前提,然而,我国土地产权结构不但模糊而且含混不清,这既不利于农民集体在土地流转中发挥组织、协调作用,也不利于交易双方形成土地流转的稳定预期,成为制约家庭农场持续发展的重要障碍。因此,就明晰农地产权关系而言,应重点厘清以下两个方面关系:一是清晰界定集体经济组织、农户之间土地权利边界及其权利内容,破除集体经济组织和农民之间的土地权利与利益分配的双重交织问题;二是妥善处理好农村土地确权登记颁证与土地承包关系“长久不变”政策的衔接问题,清晰界定农户与集体内其他农户之间土地权利义务关系,彻底割裂人口变化与土地增减之间的逻辑关系。通过土地制度与户籍制度的关联互动改革,使承包经营权、宅基地使用权真正成为进城农民可以自由处分的财产权利,政府再辅之以相应的政策激励机制,即可构建起有利于农村劳动力自由流动、农地权利自由交易和土地适度规模集中的政策制度环境。

其次,探索构建农村社会保障体系和富余劳动力转移安置体系,解决农民的后顾之忧。农村劳动力转移过程中农地权利市场化配置为释放“人口”和“土地”两大红利提供了契机,有助于实现土地资源城乡间与人际间的合理优化配置。然而,如果大规模发展家庭农场等新型农业经营主体,就意味着需要更多的农民离开土地,如果配套的农村社会保障体系支撑和富余劳动力转移体系建设不到位,超前于工业化和城镇化推进任何规模经营都会人为地制造失地农民,那么,此时家庭农场的发展规模和发展速度应受到政府的严格调控,把“挤出效应”的不利影响降至最低,这无疑将使家庭农场的发展受到牵制。第一,应确保农民分享到充分合理的农地权利交易收益。保护农民的土地承包经营权就是对农民生存的最大保障。收益权和处分权是土地承包经营权的两项重要权能,农民通过盘活土地财产权利获得持续稳定的收益,并以此解决家庭成员的吃饭问题,这无疑使土地变相继续承担着农民的社会保障“兜底”功能,但是应建立起农地权利交易收益动态调整机制,确保农民最大限度地分享到家庭农场土地规模化经营所带来的增值利润。另外,家庭农场经营者可能因遭受自然风险或市场风险而无法兑现农民的收益承诺,这就需要家庭农场在正常盈利年份将一部分经营利润提取作为风险保障金。第二,多渠道妥善解决富余农村劳动力的就业安置,实现转地或退地农民社会保障的“市民化”。快速推进城镇化进程,让城镇化真正成为国民经济增长的动力,为转地或退地农民在城镇提供充分的、稳定的非农就业机会。同时,大力发展现代农业,推动一二三产业互动融合发展,实现转地或退地农民的就地就近择业。通过“城镇转移一部分,农村留住一部分”相结合的策略妥善解决转地或退地农民的就业安置问题。在转地或退地农民具有稳定回报的就业岗位后,可以仿效城市从业人员社会保障制度,让转地或退地农民、用人单位按法定费率每月缴纳一定数额的社保费用,在缴纳社保费用达到一定年限后,即可每月按标准领取社会保障金,彻底消除转地或退地农民的后顾之忧。

最后,拓宽家庭农场融资渠道,加大财政扶持力度,破解土地适度规模集中的资金瓶颈。通过农地权利市场化交易获得成片集中且期限稳定的土地资源,家庭农场经营者需要支付大笔的用地成本,同时,家庭农场的土地整理、基础设施建设、机械设备购置、生产资料采购、日常管理运营、临时劳动力雇用等也需要投入大量的资金。然而,家庭农场经营者大都源自于传统农户,经济实力较为薄弱,资金短缺成为家庭农场持续发展的掣肘。第一,家庭农场的主要资本来源应是家庭内部融资以及农业收入的资本化,面对农民抵押物缺乏以及家庭农场对农地经营权抵押贷款存在强烈需求的局面,法律政策应允许家庭农场经营者以土地承包经营权为抵押向银行贷款,以破解土地两权分离背景下的抵押贷款难题,搭建好家庭农场融资通道。在科学评估家庭农场经营收益的持续性和稳定性程度的前提下,对符合条件的家庭农场,应允许其以未来年限的经营收益或订单作为抵押向金融机构贷款融资。第二,合理有效地利用外部资本是家庭农场资金来源的重要补充。应鼓励民间资本投资农业,改变农村资本“只出不进”的局面。对经工商注册为有限责任公司、达到企业化经营标准、满足规范化信息披露要求且符合债务融资工具市场发行条件的新型家庭农场,可在银行间市场建立绿色通道,探索公开或私募发债融资。第三,政府应积极为家庭农场提供财政支持。扭转家庭农场的生产性基础设施建设以自身投入为主的状态,将涉及家庭农场的土地整理、农用道路、水利等基础设施的建设纳入政府公共投资项目管理。家庭农场继续享受政府发放的对农户的各种农业直接性财政补贴,如粮食种植、良种、农机购置、柴油等补助,以扶持家庭农场健康、有序发展。同时,设立农业生产发展基金,促进家庭农场的发展壮大。设立农业保险基金,转移分散农场主的土地投资风险。基金由政府部分或全部贴息。

四、结论与讨论

1.结论

首先,农地权利市场化配置下家庭农场土地适度规模集中的实现存在着诸多瓶颈障碍,实现两者的无缝衔接,需要构建一套科学的实现机制,包括利益共享机制、权利均衡机制、冲突解决机制和配套政策机制。

其次,在家庭农场土地适度规模集中实现过程中,各主体间应建立起紧密的利益联结机制。同时,清晰界定各主体对家庭农场经营土地的权利状态,实现地权稳定性对相关主体长期投资家庭农场的有效激励。

再次,家庭农场的前期介入阶段、正式运营阶段以及破产或退出阶段,各主体会因土地集中、利润分配等问题产生各类冲突,科学的冲突解决机制是实现家庭农场土地适度规模集中并保持可持续发展的重要保障。

最后,家庭农场土地适度规模集中的实现需要政府细化土地、户籍、就业、社会保障、财政、税收、用地等方面的宏观政策,实现市场机制与政府宏观调控的有机结合。

2.讨论

首先,家庭农场土地适度规模集中的实现,涉及土地制度与户籍制度关联互动改革、农地权利交易市场建立、家庭农场经营者的培育、社会化服务体系完善、农村富余劳动力转移、农村社会保障制度完善等诸多方面,是一项复杂而又系统的工程。因此,应进一步深入研究整个系统各要素的内在联系和运行规律,实现不同要素的精准调整以及要素之间的良性互动。

其次,政府各项宏观配套政策会对不同权利主体的利益造成差异化影响,应分别衡量政府配套政策给家庭农场经营者和农民带来的收入增加额、交易费用降低额,将其纳入各主体的利益函数,实现宏观配套政策对各主体决策的有效调控,以弥补市场机制的缺陷和不足。

最后,现阶段我国农村还不可能完全实现以家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体为代表的土地规模化经营。那么,如何妥善管理家庭农场土地适度规模集中经营与农户小规模分散经营相并存的土地利用格局,使两者互为补充、相得益彰,需要进一步研究。

注释

①兰勇:《传统农户向现代家庭农场演变的机制分析》,《江西社会科学》2015年第11期。②林毅夫:《制度、技术与中国农业发展》,上海三联书店、上海人民出版社,2008年,第80—82页。③黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,中华书局,2000年,第5页。④蔡昉:《农村发展与增加农民收入》,中国劳动社会保障出版社,2006年,第153页。⑤王磊:《我国农地产权制度变迁的逻辑及动力》,《吉首大学学报》(社会科学版)2016年第2期。⑥段秀萍、丁冬:《中国家庭农场经营机制的实践现状与对策》,《社会科学战线》2014年第11期。⑦林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店、上海人民出版社,1994年,第123页。⑧朱学新:《家庭农场是苏南农业集约化经营的现实选择》,《农业经济问题》2006年第12期。⑨郑风田:《中国式家庭农场,须精心谋划》,《农村工作通讯》2013年第5期。⑩刘启明:《家庭农场内涵的演变与政策思考》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2014年第3期。王贻术、林子华:《土地集体所有制下的家庭农场生产经营方式研究》,《福建论坛》(人文社会科学版)2013年第7期。徐会苹:《加快粮食主产区家庭农场发展的政府行为取向》,《中州学刊》2013年第6期。郭正模:《家庭农场经营模式的土地集中与流转机制构建》,《中共四川省委省级机关党校学报》2013年第6期。四川省社会科学院课题组:《农业转型背景下家庭农场的分析与判断——基于四川省135个家庭农场的问卷调查》,《农村经济》2015年第12期。杜志雄、肖卫东:《家庭农场发展的实际状态与政策支持:观照国际经验》,《改革》2014年第6期。陈风波等:《家庭农场认定标准及其政策实操性分析》,《南方农村》2015年第5期。刘新卫:《家庭农场,呼唤土地政策创新》,《中国土地》2013年第7期。黄新建、姜睿清、付传明:《以家庭农场为主体的土地适度规模经营研究》,《求实》2013年第6期。胡书东:《家庭农场:经济发展较成熟地区农业的出路》,《经济研究》1996年第5期。宋亚平:《规模经营是农业现代化的必由之路吗?》,《江汉论坛》2013年第4期。赵保海:《我国农地规模化经营问题分析——基于农村剩余劳动力转移陷阱假说》,《吉首大学学报》(社会科学版)2015年第3期。王肖芳:《我国家庭农场的发展困境与对策研究》,《中州学刊》2015年第9期。J.Vernon Henderson:《中国的城市化:面临的政策问题与选择》,《城市发展研究》2007年第4期。刘新卫:《土地制度改革视角下的家庭农场发展研究》,《中国国土资源经济》2015年第6期。朱启臻、胡鹏辉、许汉泽:《论家庭农场:优势、条件与规模》,《农业经济问题》2014年第7期。岳正华、杨建利:《我国发展家庭农场的现状和问题及政策建议》,《农业现代化研究》2013年第4期。高帆、张文景:《中国语境中的“家庭农场”》,《探索与争鸣》2013年第6期。

责任编辑:澍文

Study on Realization Mechanism for Family Farm to Get Moderate Scale

of Land Concentration

Liu LinghuiZheng Yaoqun

Abstract:Family farm′s first concern is "where does the land come from", and the land which the family farm was needed should meet three basic requirements of concentrated distribution, long-term stability and moderate scale. Generally, there are two steps for the family farm to get moderate scale of land in farmland rights trading market, first getting a lot of scattered and fragmented contracted land from many peasant households′ land transfer or land exit, and then achieving moderate scale of land through land consolidation and rights integration. Based on analyzing bottlenecks and obstacles which may encounter from traditional small-scale agriculture to family farm with moderate scale of land concentration, a theoretical framework of realization mechanism, including interest sharing mechanism, right balance mechanism, conflict resolution mechanism and supporting policy mechanism, is built up to help family farm obtain moderate scale of land concentration in farmland right market.

Key words:family farm; moderate scale of land concentration; realization mechanism; land transfer; land exit