小说整体阅读教学中的“自学—议论—引导”实践

曹丽

[摘 要]小说整体阅读教学是以整体教育为指导思想的阅读教学,包括文本的整体化阅读、学生语文素养的整体化培养、教师教学的整体化。尝试实践小说整体阅读教学,以执教的《我的叔叔于勒》教学设计为例,进行小说整体阅读教学中的“自学—议论—引导”实践分析。

[关键词]小说 整体阅读教学 实践 自学 议论 引导

[中图分类号]G633.3 [文献标识码]A [文章编号]16746058(2016)160001

一、 小说整体阅读教学

整体阅读的研究和应用起步较早。在课改背景下,刘守立的《“大而化之”阅读教学观刍议》、贾荣固的《整体阅读教学模式初探》提出了“整体阅读”的概念,继而引起众多教育专家、学者的关注、讨论与实践。教育家袁哲吸收了日本国语教育权威垣内松三先生的“全文法”阅读原理,采取“微观—探究—综合—开展”的教学步骤,钱梦龙“阅读训练目标体系”中的五个阅读步骤“初步感知—辩体析题—定向问答—深思质疑—复述整理”,欧阳代娜构建的“预习—质疑—点拨答疑—课后综合练习”教学流程,其实都是一个整体阅读的教学过程。张孝纯的“大语文教育”的主要特点就是强调语文教学的整体性。魏书生提出的“语文知识树”也体现了整体序列的特色。首倡“青春之语文”的全国著名特级教师王君,是整体阅读教学的实践者,其典型方式就是“专题教学”。

小说整体阅读教学是以整体教育为指导思想的阅读教学,包括文本的整体化阅读、学生语文素养的整体化培养、教师教学的整体化。在阅读教学过程中,每篇课文一方面是个独立的整体,它是完整的,不可分割的,是由知识、思维、情感、审美等各方面教育内容组成的综合体;另一方面,每个文本又不是孤立的,它是一单元、一本书乃至整个课程的有机组成部分,编者选文编写有其目的性,在教学过程中文本间存在整体性。同时就一个文本可辐射开去,文本的精读与泛读、课内与课外阅读、阅读与写作同样具有整体性。这就要求我们树立文本的整体意识。学生的语文素养不仅包括语文知识、语文能力、语文智力,还包括语文情意、语文审美以及学生自身的情感、态度、意志、价值观等。语文课堂只有实现了“知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观”三个维度的融合,学生的语文素养才可能整体性提高。教师教学的整体观就是要让教学真正实践文本、学生、教师的“三位一体”。

笔者立足于最容易使学生沉浸的文体——小说的阅读教学,立足于“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程”的整体化理念,尝试实践小说整体阅读教学。

二、小说整体阅读教学实践案例

从小说整体阅读教学的角度出发,笔者执教《变色龙》时,发现可以用变色龙的“变”统摄全文,以几大问题组织了教案:

1.变色龙最大的特点是什么?(随环境而变)

2.哪些人是变色龙?

3.他们随什么样的环境变成了什么样?

4.作品通过哪些手法来表现“变”的?

5.你如何看待“变”?

虽然是相同的教学内容(问题1导入,问题2、3品析人物、环境、情节,问题4、5体味手法、主题),但有了一个“变”字的提领,教学再也不是几个独立的部分,问题引发思考、讨论、交流,在整体化思维的引导下,学生也更易理解本文的主题,根本不用多讲。学生主体性得以体现,自然参与意识增强,课堂还愁“活”不起来吗?初尝课堂成功喜悦,后执教《我的叔叔于勒》时,又一次让笔者想到了“变”。整合两篇文章,笔者设计了如下教学方案:

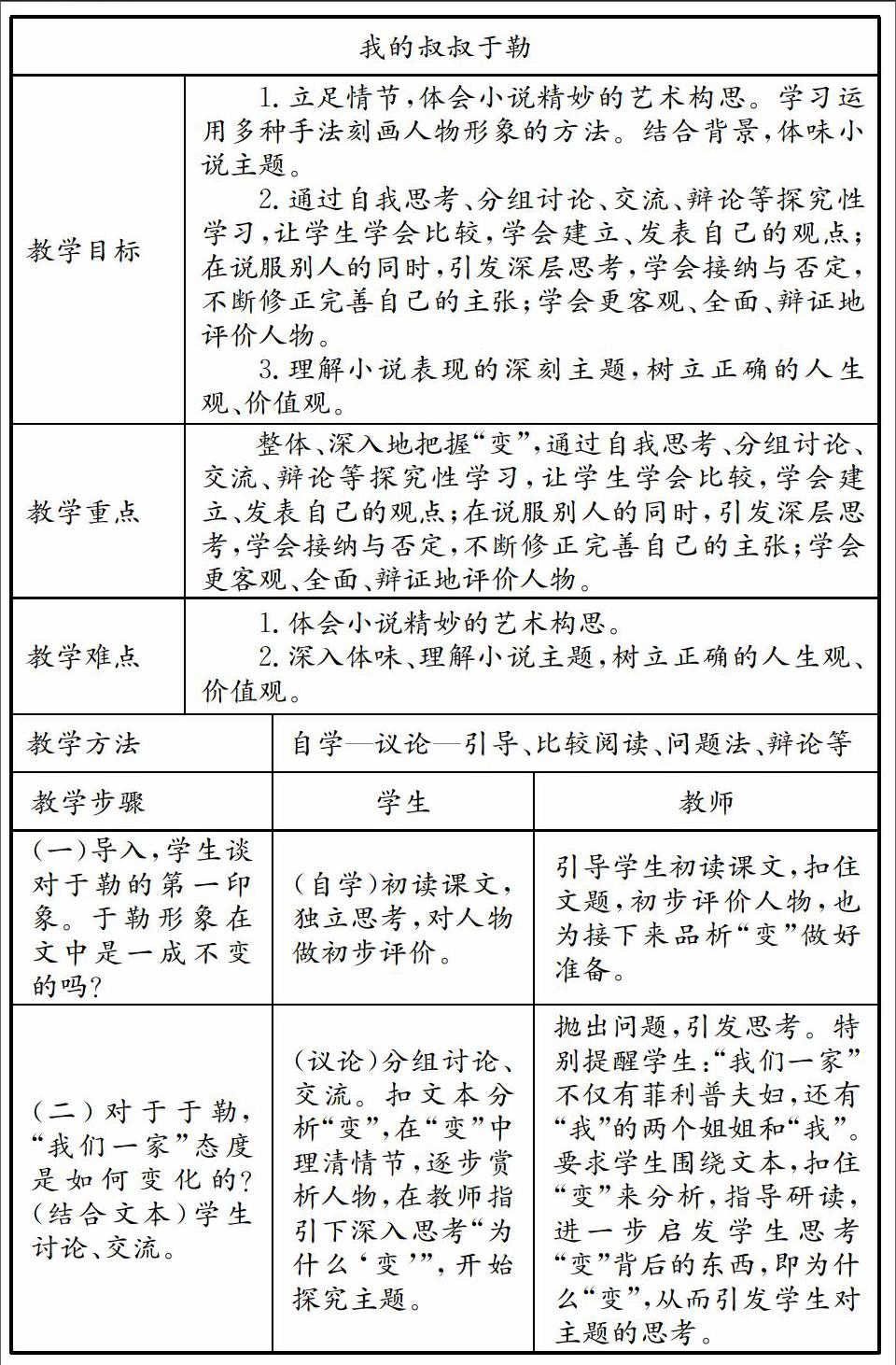

该教案分别从知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观角度确立教学目标三点。从整体培养、提升学生的语文素养出发,将教学目标2作为教学重点。整体阅读教学思维充分融入了教学过程中,因而教学步骤分别从文本、教师、学生三方面进行设计,尝试体现文本阅读的整体化、学生语文素养培养的整体化与教师教学的整体化的整体阅读教学理念。

文本教学在“变”的统领下成为一个整体,从步骤(一)到步骤(五)实际上就是“整体感知—具体品析—整体感悟”的过程,步骤(一)和步骤(五)也是对应的,既体现思维的深化,也体现了教学的整体性。学生在学的过程中,在问题与辩论的推动下,必然参与进课堂,其发挥主体性的过程,也是全面提升语文素养的过程。通过这一课的学习,不仅让学生“知识与能力”有所增强,更是体现了对“过程与方法”的重视,对“情感态度与价值观”的培养。

三、小说整体阅读教学中的“自学—议论—引导”实践分析

(一)小说整体阅读教学中的“自学”与“议论”

自学是课堂的前提,也是提高课堂效率的有效途径。《我的叔叔于勒》就是在学生自学基础上走进文本的,没有自学学生就无从评价人物。问题式的设计,也是为了激发学生的主体热情。实践证明,学生不是没有学小说的热情,而是长期的“教”,使他们被动化、懒惰化了,或者说有了疲倦感。一旦课堂给了他们空间,平时爱阅读,真正有阅读品位、有自我想法的人就会脱颖而出,《我的叔叔于勒》一课就给了他们这个平台,自然这一课给了这些学生很强的阅读成功感或喜悦感,从而进一步强化他们的阅读。同时,也让其他学生有了加强阅读的愿望,平时的阅读就不会仅局限于娱乐休闲或应试类的了。学会有思考的阅读,即深度阅读,是学生学会学习的重要一步。当然,整体提升学生的语文素养是一个长期而复杂的工程。学生初步阅读的感受未必全面、深刻,甚至会是错误的。因而,《我的叔叔于勒》的课堂被整体设计成了一个学生不断修正、完善自我观点的过程。这个过程当然不是通过教师的教,硬性告诉他们“你的观点是错的”“你的看法是不全面的”,而是通过学生间的讨论,师生交流,辩论式的否定或接纳等方式,逐步完成磨合到提升的过程。长此以往,学生在阅读能力提高的同时,更培养了“高尚的道德情操和健康的审美情趣”,形成“正确的价值观和积极的人生态度”,从而实践了“知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观”三个维度的融合。

这节课笔者更多的是让学生谈,让学生辩,逼着他们动起来。要说,就得有据,有据就得研读文本,学生与文本的不断碰撞,与文本作者的心灵沟通,就是学习的过程。在这过程中,学生提高的不仅仅是知识与能力,在语文审美能力提升的同时,他们也学会了接纳与否定,学会了更全面辩证地看待人或事。学生(特别是处于很“自我”阶段的初中生)实际上是很有想法的,当然也有错误或偏激的地方,通过辩论,相互指正,实际上是他们自我观点的修正、完善过程,也是价值观的培养过程。有了学生的参与,有了学生的喜欢,小说阅读课堂怎么还会沉寂呢?

(二)小说整体阅读教学中的“导”

教师教的过程充分体现了其引导者、组织者的作用。如步骤(一),学生答案未必一致,这是导入,激发学生学习兴趣的阶段,更是个性化阅读、独立思考的阶段。但学生答案未必很准确,他们可能只着眼于文本的某一部分,或过多带有个人主观色彩、先入为主,给于勒“定性”。教师“于勒形象在文中是一成不变的吗?”一问,既是提醒,也是启发学生深入思考,为接下来的“变”做准备。步骤(二)指导研读,进一步启发学生思考“变”背后的东西,即为什么“变”,引发学生对主题的思考,不让学生浅尝辄止。步骤(四)教师及时的引导、发问将步骤(三)的辩论纳入到课堂中来,否则无论学生的参与热情多高涨,无休止的争论只能让课堂演变成一场辩论赛,偏离了本课的主要教学目的。此外,还要充分尊重学生的观点,允许不同见解的存在,但要言之成理。

同时,教师在课堂中,也不是旁观者,而是问题的提出者,即学生思考的“引路人”,是讨论、交流的组织者,是学生“迷途”时的点拨者,是整个课堂得以正常进行的引导者。教师的整体化教学实现了文本、学生、教师的“三位一体”。

(责任编辑 陈剑平)