甘蔗家系根系性状与地上部性状相关性分析

赵丽萍 刘家勇 吴才文 姚丽 覃伟等

摘 要 以甘蔗20个组合实生苗为材料,用盆栽和大田试验研究甘蔗家系根系性状与地上部性状的关系。结果表明:根长与根表面积、根体积变化呈极显著相关;根长、根表面积、根直径、根体积与实生苗新植的株高、径茎、锤度、成活率呈极显著或显著相关;其中,根长、根表面积、根体积与宿根株高呈显著相关;根体积与宿根理论产量呈显著相关。

关键词 甘蔗;实生苗;根系性状;相关性

中图分类号 S566.1 文献标识码 A

根系是合成氨基酸、激素等物质的重要场所[1],在甘蔗生长发育过程中起到举足轻重的作用,与衰老、抗逆性、信号传导和环境响应等生理生化过程息息相关。然而,以往国内大多数是以甘蔗地上部性状表现或者关于地上部农艺性状的遗传改良作为研究对象,对甘蔗根系的研究则相对滞后。原因是由于一方面根系生长环境的复杂性及根系研究方法和手段的局限性使甘蔗根系性状的遗传研究相对滞后,另一方面,研究者的兴趣和重视程度不够也影响了对根系的深入研究[2]。由于根系与地上部的形态特征密切相关[3],如玉米、水稻、大豆、紫花苜蓿等作物根系与地上部均存在相关关系[4-7],赵丽萍等[8]研究表明,甘蔗实生苗的根长、根表面积、根尖数、根干重、根体积的遗传力均大于60%。根系形態性状如根长、根数量、根粗等具有较高的狭义遗传率,在早代进行选择是有效的[3]。近年来,根系研究方法不断改进与创新,苗期根系全长文库的构建[9],干旱胁迫下甘蔗根系蛋白差异的表达及上调基因的识别[10-11],生物碳在甘蔗苗期根系上的运用[12],苗期根系相关基因克隆等[13]研究促使甘蔗根系遗传研究的深度和广度得到不断拓展,然而,利用甘蔗根系育种尚处在初始阶段,新品种选育的关键在于优异种质资源的创制和利用[14],甘蔗又是高度杂合、遗传背景复杂的无性繁殖作物,常规品种选育盲目性大、周期长,如果能在实生苗阶段通过根系性状找出规律性进行早期品种选育将会为育种开辟一条新途径。

笔者之前通过盆栽试验对实生苗根系性状与地上部性状相关性进行研究,研究结果表明,根系鲜重与植株鲜重呈极显著正相关,根系干重与植株干重呈显著正相关[15],但实生苗家系苗期根系性状与大田地上部相互关系如何,并未见相关报道,本试验随机选用20个组合的实生苗进行研究,将盆栽试验的根系性状和核心试验新植和宿根的地上部分相结合进行,力求在实生苗苗期阶段找到在育种学上极具遗传改良意义的根系性状。

1 材料与方法

1.1 材料

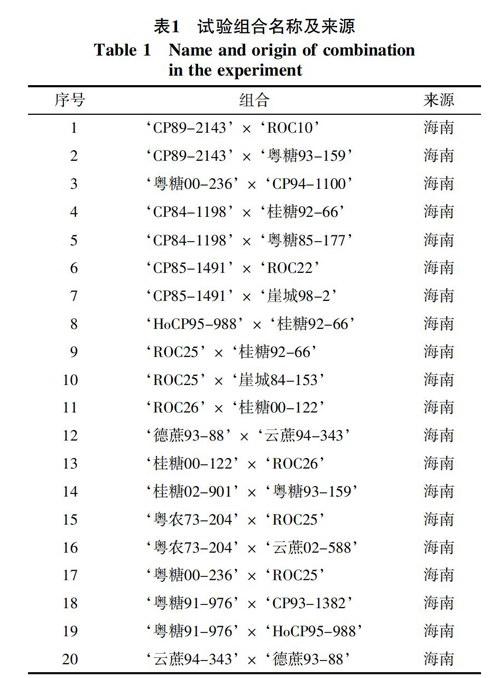

20个杂交组合委托海南育种场选配,组合名称见表1。

1.2 方法

1.2.1 试验设计 试验由田间试验和盆栽试验2部分组成。田间试验在云南省农业科学院甘蔗研究所第一试验基地进行,土地类型为水浇地,年平均气温为19.8 ℃,年降雨量为700~900 mm,盆栽试验在云南省农业科学院甘蔗研究所抗旱温室进行。

田间试验材料来源于云南省农业科学院甘蔗研究所第一试验基地的实生苗新植和宿根,实生苗于2013年6月9日移栽大田,每个组合的实生苗3次重复,每重复2行,株距0.4 m,行距1 m,行长6 m。2013年12月5日进行新植调查,调查结束后砍除地上部分留宿根,2014年11月16日对宿根进行调查和选择。

盆栽试验采用完全随机区组排列。2013年8月12日移栽至桶中,桶直径22 cm,深30 cm。每个组合的实生苗种植60株,桶栽基质来源于大田,试验期内进行浇水并及时除草。2013年11月14日收获并测定根系性状及相关指标。

1.2.2 测定项目及方法 田间试验每个小区随机选取具有代表性植株10株,分别测定株高、茎径、锤度以及对各小区的有效茎进行调查。

盆栽试验根系性状的测定:将试验材料从桶内移出,根系清洗干净后,把茎和根分开,用吸水纸吸干表面水分,分别对根系性状进行测量。根系按单根一条条分开、不重叠、不交叉并排于专用根盘,利用WinRHIZO LA6400XL根系专用大幅面透视扫描仪扫描根系,把扫描好的图片按群体株系号、重复、分类保存在不同文件夹。然后用根系专用WinRHIZO软件分析各株系扫描图片并汇总成群体株系为单位根系性状表型数据。分析的根系性状包括:总根长、根表面积、根平均直径、根体积。

1.3 数据处理方法

采用SPSS 21软件的ANOVA程序对数据进行方差分析(Duncan's 多重比较),采用Correlate程序的Bivariate进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 不同组合实生苗的根系性状

从表2可看出,不同组合实生苗的根系性状存在差异,组合7实生苗的总根长显著高于组合2、10、11、15、17和20,其中组合17实生苗的总根长最小,为536.43 cm;组合5、7、8、13实生苗的根表面积显著高于组合17,与其余组合实生苗的根表面积差异无统计学意义;组合5实生苗的根直径显著高于组合4,与其余组合实生苗的根直径差异无统计学意义;组合5实生苗的根体积显著高于组合1、6、11、15、17、20,与其余组合实生苗的根系体积差异无统计学意义,其中,组合5实生苗的根体积最大,为9.31 cm3,组合17实生苗的根体积最小,为3.63 cm3。

2.2 大田试验实生苗地上部生长情况

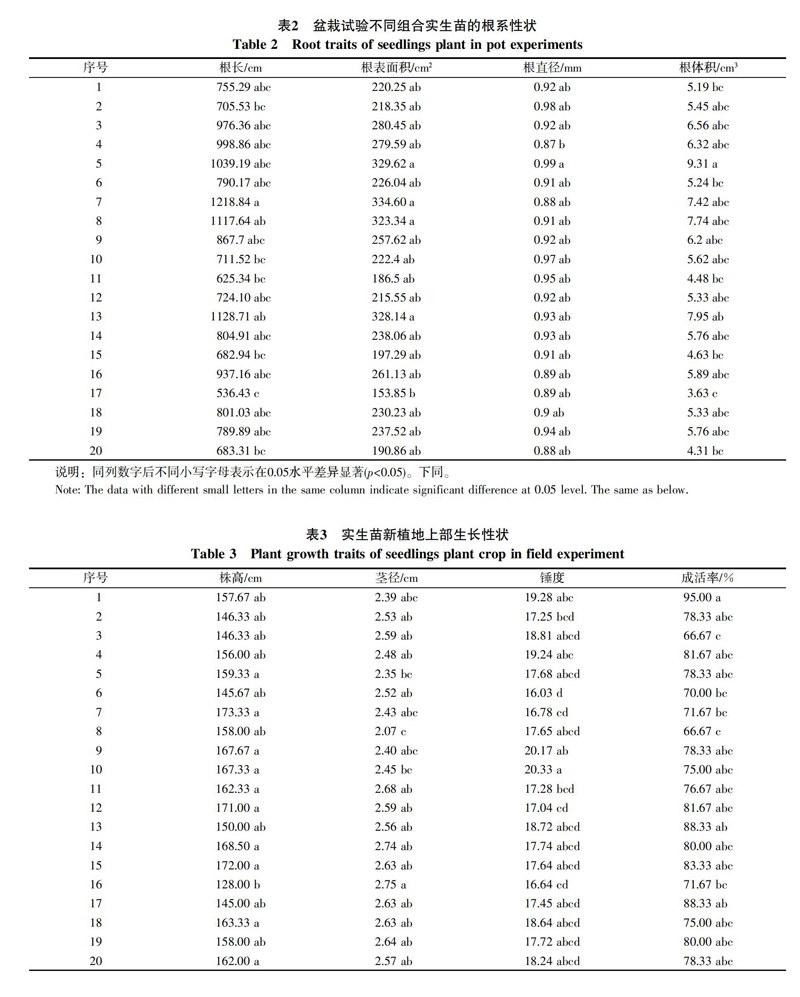

2.2.1 大田试验实生苗新植地上部生长情况 从表3可以看出,不同组合实生苗新植的地上部农艺性状存在差异,组合5、7、9、10、11、12、14、15、18、20实生苗的株高显著高于组合16,与其余组合实生苗的株高差异无统计学意义,其中组合16实生苗的株高值最小,为128 cm,组合7实生苗的株高值最大,为173.33 cm;组合16实生苗的茎径显著大于组合5、8、10,与其余组合实生苗的茎径差异无统计学意义;组合9、10实生苗的锤度显著高于组合6、7、12、16,其中组合10实生苗的锤度最高,为20.33,组合1实生苗的成活率显著高于组合3、6、7、8、16,其中组合1实生苗的成活率高达95%。

2.3 大田试验实生苗宿根地上部生长情况

从表4可知,大田试验中不同组合实生苗宿根的农艺性状存在差异。组合8、20实生苗的株高显著高于组合2,组合2实生苗的株高最矮,为216.67 cm;组合10、11、14、15、16、20实生苗的茎径显著高于组合8,组合8实生苗的茎径最小,为1.97 cm;组合3、12、14实生苗的锤度显著高于组合6、15,组合14实生苗的锤度最高,为21.62。组合10、13、14、18、19、20实生苗的理论产量显著高于组合6,组合6实生苗的理论产量最低,为25.14 t/hm2。

2.4 根系性状间的相关性

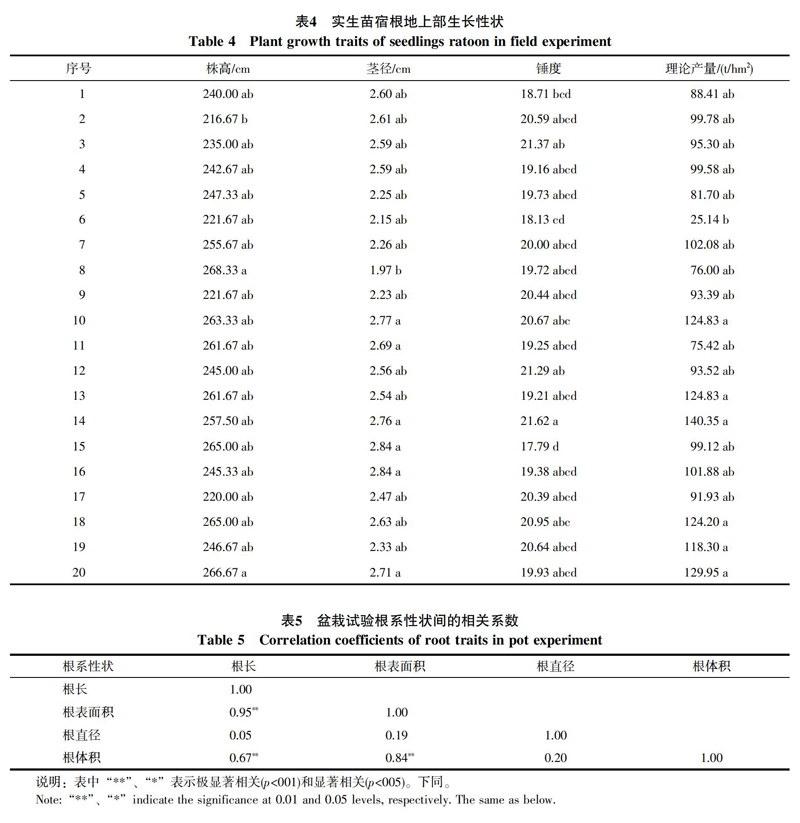

从表5可知,根系性状间存在相关性,其中根长与根表面积、根体积呈极显著相关,根表面积与根体积呈极显著相关,其余根系性状间相关性无统计学意义。

2.5 根系性状与地上部生长性状的相关性

对根系性状与实生苗的新植和宿根农艺性状进行相关性分析(表6),结果表明:根长、根表面积、根直径、根体积与新植的株高、茎径、锤度、成活率均呈极显著或显著相关;根长、根表面积、根体积与宿根株高呈显著相关,其中,根体积与宿根的理论产量呈显著相关,根直径与实生苗宿根农艺性状相关性无统计学意义。从表6也可看出,根系性状与实生苗新植农艺性状相关性较高。

3 讨论

赵丽萍等[8]研究结果表明,根长与根表面积、根尖数、根分枝数、根交叉数的相关性达极显著水平,根长与根体积的相关性达显著水平,本试验结果也表明,根长与根表面积、根体积呈极显著相关,说明通过提高根长可有效改良根表面积和根体积。杨秀红等[16]盆栽试验的研究结果表明,大豆根系性状与茎粗、冠鲜重、冠干重之间的相关系数均在0.01水平上达极显著水平。江大龙等[17]对不同株型玉米进行的研究结果表明,根系生物量与地上部生物量、地上部绿叶面积均呈显著正相关。笔者前期的研究结果也表明,根系性状与地上部性状存在相关性,根系鲜重与植株鲜重极显著正相关[15]。已有研究结果表明,苗期根系的大小与田间最大根系的大小之间有显著相关性[4]。本试验研究结果表明,根长、根表面积、根直径、根体积与实生苗新植的株高、茎径、锤度、成活率均极显著或显著相关;根长、根表面积、根体积与宿根蔗的株高显著相关。其中,根体积与宿根的理论产量显著相关,实生苗的根系性状与新植和宿根地上部农艺性状的相关性差异可能原因是宿根蔗的根系由老根系和新根系2部分组成,而且,宿根甘蔗是上一造甘蔗收割后,留在土中的蔗蔸(蔗头或蔗桩)上的侧芽在适宜的环境条件下萌发出土生长成为新的植株。近年来,本单位在选种时通常在杂种圃的宿根阶段进行选择,因此,在早期进行选择时,可对实生苗苗期的根长、根表面积和根体积进行改良来调节地上部的生长,提高实生苗苗期的根长、根表面积和根体积将有效改良宿根蔗的株高和蔗茎产量。此结论在实生苗苗期阶段得出,但在甘蔗品种上是否有相同的结论还有待进一步研究及验证。

参考文献

[1] 陈达刚, 周新桥, 李丽君, 等. 华南主栽高产籼稻根系形态特征及其与产量构成的关系[J]. 作物学报, 2013, 39(10): 1 899-1 908.

[2] 吴伟明, 程式华. 水稻根系育种的意义与前景[J]. 中国水稻科学, 2005(2): 174-180.

[3] 石庆华, 黄英金, 李木英, 等. 水稻根系性状与地上部的相关及根系性状的遗传研究[J]. 中国农业科学, 1997, 33(4): 62-68.

[4] 江大龙, 王宏伟, 蒋 健, 等. 不同株型玉米根系及其与地上部的相关性研究[J]. 种子, 2014, 33(7): 94-96.

[5] 梁永书, 占小登, 高志强, 等. 超级稻协优9308衍生群體根系与地上部重要农艺性状的相关性[J]. 作物学报, 2011, 37(10): 1 711-1 723.

[6] 杨秀红, 吴宗璞, 张国栋. 大豆品种根系性状与地上部性状的相关性研究[J]. 作物学报, 2002, 28(1): 72-75.

[7] 陈 艳, 乔 璟, 沈益新. 春季紫花苜蓿根系性状与地上部生长性状的相关性分析[J]. 南京农业大学学报, 2012, 35(1): 108-112.

[8] 赵丽萍, 刘家勇, 覃 伟, 等. 甘蔗实生苗根系性状的遗传分析[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2014, 40(5): 470-475.

[9] 罗海斌, 曹辉庆, 魏源文, 等. 干旱胁迫下甘蔗苗期根系全长cDNA文库构建及EST序列分析[J]. 南方农业学报, 2012, 43(6): 733-737.

[10] 周 桂, 丘立杭, 邹成林, 等. 水分胁迫对甘蔗根系蛋白质差异表达的影响[J]. 西南农业学报. 2010, 23(5): 1 455-1 459.

[11] Prabu G, Kawar P G, Pagariya M C, et al. Identification of water deficit stress upregulated genes in sugarcane[J]. Plant Molecular Biology Reporter. 2011, 29(2): 291-304.

[12] Yang L, Liao F, Huang M, et al. Biochar improves sugarcane seedling root and soil properties under a pot experiment[J]. Sugar Tech, 2015, 17(1): 36-40.

[13] 罗海斌. 甘蔗苗期根系抗旱生理及相关基因研究[D]. 桂林: 广西师范大学, 2012.

[14] 王 平, 李和平, 黄永吉, 等. 拟三属间杂交品种神农高糖蔗种质来源鉴定[J]. 植物遗传资源学报, 2015, 16(5): 1-9.

[15] 赵丽萍, 刘家勇, 赵培方, 等. 甘蔗家系苗期根系性状与地上部性状研究[J]. 西南农业学报, 2015, 28(3): 1 009-1 013.

[16] 杨秀红, 吴宗璞, 张国栋. 大豆品种根系性状与地上部性状的相关性研究[J]. 作物学报, 2002, 28(1): 72-75.

[17] 江大龙, 王宏伟, 蒋 健, 等. 不同株型玉米根系及其与地上部的相关性研究[J]. 种子, 2014, 33(7): 94-96.