当代艺术与控制论:观念、录像和新媒体艺术中的控制论话语浪潮

伊坦·伊尔费尔德金 虎译

当代艺术与控制论:观念、录像和新媒体艺术中的控制论话语浪潮

伊坦·伊尔费尔德

金 虎译

摘要:文章旨在彰显观念艺术中技术与控制论的相互作用。正如露西·利帕德阐释1960年代观念艺术中的信息理论影响,文章查考从观念艺术到当代数字艺术中的技术话语,具体说来确立凯瑟琳·海尔斯所划分的控制论叙事的三次浪潮分别同1960年代到1970年代的观念艺术、1970年代到1990年代的录像艺术以及新媒体艺术之间的关系。技术被证明对观念艺术有重要的影响,但这种影响往往基于历史、社会和控制论叙事。此文赞同克里斯托弗·查瑞克所呼吁观念艺术中的海德格尔的制作论和阿多诺·布朗肖的“非权力”论,主张在新媒体和转基因艺术中实行查瑞克的“无权力”艺术实践观。

关键词:控制论;观念录像;新媒体;当代艺术

虽然思想和观念是艺术和科学创造的动力,但“信息”的主要特征却一直含糊不清,是20世纪艺术和学界不断讨论和研究的课题。本文所探讨的艺术品将彰显控制论与艺术在主题上的某些相同之处。我们可以将1960年代的观念艺术和1970年代到1990年代的录像艺术与新媒体艺术中的控制论同信息理论中的拟物设计(skeuomorphs)联系起来,追溯这些相关的发展。拟物设计这一术语源于考古学,指的是不再发生功用的设计特征。在控制论的发展中,拟物设计可以作为表示从某种浪潮到另一种浪潮转换和影响的临界器物或思想。

控制论的第一波浪潮始于1946年到1953年之间在纽约召开的梅西(Macy)会议,该会议吸引了一批跨学科的学者与会,包括当时的一些顶尖级科学家。控制论(cybernetics)起源于希腊语词根kybernetes,指的是舵手或管理者。诺伯特·维纳(Norbert Wiener)将其界定为动物和机器交流与控制的研究。控制论后来分化为许多领域,如信息理论、人工智能、人工生命和生物信息学。

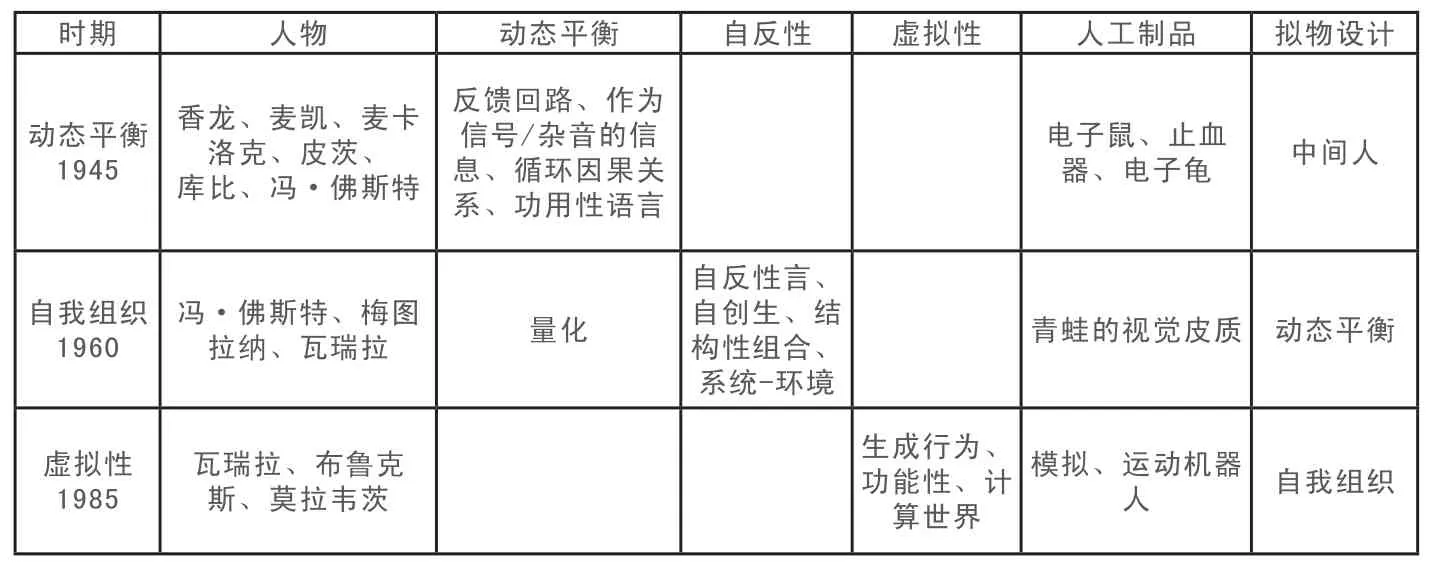

凯瑟琳·海尔斯归纳的控制论三次浪潮

一、界定“信息”

人们对“信息”这一词的界定较少,对其使用也比较宽泛。它是动词inform的名词形式,而inform和informatio先前都存在于拉丁语中。Inform原始意义是“赋予形式”,或“形成思想”。因此,我们可以从很多角度来阐释inform,它可以界定没有形式的事物(即纯粹内容),或创造形式的事物。在《理想国》中,柏拉图用希腊词Eidos指form,意思是指事物的本质(即理型),它也可以指观念、思想甚至是命题。柏拉图的Eidos最终指的是无实体、非物质、超验的理念。根据凯瑟琳·海尔斯(Katherine Hayles)的观点,梅西会议最早提出的观念之一就是信息流的具体化,以致于信息本身开始被认为比事物、能量与杂音的物质性更为重要,从而通过把信息想象为一种无实体的存在物回归虚假的柏拉图理念。

科学家维纳(Wiener)和香龙(Shannon)在探讨了信息可能的定义之后,试图从数学的角度对其进行界定。他们认为应该对信息去背景化,将其界定为一种确定讯息数量、独立于接收者观点的概率函数。因此,信息的概念成为一种相对于熵和数据杂音的信号,信息具有同数学一样的数据价值,而无需考虑其内容。

二、作为观念和思想的艺术

许多艺术家对信息的意义和可能的阐释非常感兴趣,这应该是不奇怪的。的确,杜尚通过组合非物质材料或准确地说是思想,已经贬低了物质美学。杜尚最早的现成品艺术之一是他于1917年购买的贝德福德郡产的小便池,他把它提交给了一个声称展示所有艺术品的艺术展览。他将这件艺术品命名为《泉》,旋转90度放置,并署上假名“R.Mutt”。尽管杜尚是展览委员会的委员,但其他委员并没有意识到他的这一举动,随后决定不展览其作品《泉》,因为他们无法确定《泉》是否是一件艺术品。

当然,杜尚的现成品艺术加速了20世纪观念艺术的到来,而观念艺术又由于1960年代的麦克卢汉学派和控制论对于信息理论的强调而进一步强化了其非物质性。

三、观念艺术:1950年代到1970年代中期

我们所做的一切都是音乐,而每个人都在最好的座位上。—约翰·凯奇(John Cage)

包括索尔·勒维特(Sol LeWitt)在内的观念艺术家对杜尚的思想进行了发展,索尔·勒维特进一步强调一件艺术品的思想(观念)比物体的美学更重要,因而把重点放在了被传达的内容上。勒维特的前提是反形式主义者的,或准确地说是非正式的,他将观念艺术发展成为“后物体(postobject)”艺术形式。与此同时,1950年代的观念艺术家已经充分意识到了当时普遍存在的控制论话语。早在1950年代,约翰·凯奇的作品《4分33秒》被视为是对香龙信息(杂音)两分理论的颠覆性解构。《4分33秒》最初是由大卫·都铎(David Tudor)在纽约伍德斯托演奏的;这首曲子由3个乐章组成,其中都铎在演奏过程中会打开并关上钢琴键盘盖,静观观众的反应,从而使观众盲目地“活动”,影射了事实上没有安静这一回事。甚至4分33秒的时间长度是偶然使用《易经》过程选择的。《4分33秒》可以被视为是对香龙和维纳以信号为基础的信息理论的攻击,香龙和维纳主张信号胜过杂音。毕竟,正是这些“杂音”——口哨、咳嗽和环境噪声——成为了《4分33秒》实际的讯息(信号)。

1966年,约翰·巴尔代萨里(John Baldessari)宣称:“我开始怀疑,信息自身就可以很有趣,不需要像立体主义等艺术那样视觉化。”他开始创作专门用文字描述的画作。相似的是,1968年伦敦当代艺术研究所的控制论机缘展庆祝了计算机辅助的创意和控制论思想,它们存在于当代舞蹈、诗歌、音乐、动画、雕塑、机器人、绘画机器和“各种机缘是重要成分的作品”。1970年,纽约现代艺术博物馆的“信息”展庆祝了美国顶峰,期间控制论和观念艺术的融合表现在了电影、录像和前卫艺术中,如约翰·焦尔诺(John Giorno)的《打诗歌的电话》(Dial-A-Poem),安德里安·派普(Adrian Piper)的空白笔记本要求观者配合:“书写,绘画,或在这种情境下(这一声明、空白的笔记本和笔,美术馆的环境,你当时的心境)做出任何回应。”

克丽丝汀·库兹洛夫(Christine Kozlov)的《信息:没有理论》(Information: No Theory,1969)进一步展开了香龙和凯奇的对话:

1.录音机装有连续性的磁带。

2.将录音机设置为录音状态,房间里所有可听到的声音将被录制下来。

3.磁带的特点是新的信息不断地擦除覆盖旧有的信息。信息的“生命”,也就是信息从“新”到“旧”的时间,是磁带完成一个完整周期的时间。

4.信息存在的证据事实上在实际中并不存在,而是基于概率。

可以肯定的是,库兹洛夫认为信息是概率的观点同香龙大体上一致,他的《信息:没有理论》强调了观念艺术的非物质和转瞬即逝的性质。杰克·伯翰(Jack Burnham)1968年具有重要影响的论文《系统美学》(System Aesthetics)宣称,观念艺术的“非物体(nonobject)”实现了“从物体为主到以系统为主文化的过渡,在以系统为主的文化中,变化不是源于事物,而是源于事物做的方式”。利帕德(Lippard)的文章《六年:艺术物体的非物质化》(Six Years: The dematerialization of the art object)进一步追溯了观念艺术对艺术传统物质方面独特永恒美感重要性的贬低。因此,观念艺术开始非物质化艺术世界。然而利帕德也承认,“非物质化”只是一个夸张的词,因为观念艺术仍旧是通过一张纸或照片文件的形式物质储存或体现出来了的。

观念艺术对非物质的强调与它对资本主义和物质主义(消费文化)的批判是一致的。事实上,1960年代的许多观念艺术并不旨在出售,而是作为思想的礼物经济的一部分收藏。许多情况下,观念艺术出售时,买家也主要是基于资助艺术家的目的。

文化理论家斯科特·拉什(Scott Lash)和西莉亚·卢瑞(Celia Lury)是这样阐释1960年代的观念艺术的:

“(1960年代)观念艺术的思想或观念是‘从未成形材料中生产物体的自我规范系列和规则系统。它们是一系列假设、规则系统(类似计算机和其他新媒体等值得画的物体的反馈回路)’”。

卡克 创世纪 1999

思想的传播比它们的物质传播渠道重要。在杜尚现成品艺术精神的引领下,切尔多·梅雷莱斯(Cildo Meireles)通过回收利用在上面画有“美国人滚回家”的可口可乐瓶子,“非法侵入”了巴西的社会分配制度;他以类似干涉主义的方式,在纸币上印上看似真实的反对政治标语。

荒山修作(Arakawa)的《雕塑1号》(Sculpting No.1)(1961—1962)试图通过使用指向画布外的箭头来超越物质性,从而将观众导向画作外不可见的某个作品。《雕塑1号》通过激起观众的想象,放弃了操纵感知体验,而是通过其物质性维持其影响。因此,期待的和意外的交织在一起——观念艺术的中心主题——类似于信息理论的信号与杂音的相互依赖性。

1969年在阿根廷,格拉谢拉·卡尼瓦力(Graciela Carnevale)欢迎参观者来到他的展览。这个展览由一间带有玻璃窗户的房间组成,他将参观者锁在了房间里面,并等了一个多小时,直到他们破窗而出。卡尼瓦力的实验艺术在难以预料的行为与意料/控制的物质结构之间制造了一种互动,后者足以激起观众履行卡尼瓦力破窗的意图:他的作品将观众从非确定的暴徒转化为了有控制的信号,它的讯息是通过观众的破窗而出传达的。同时,观众逃跑的时间也是不确定的,直到这一行动实施。

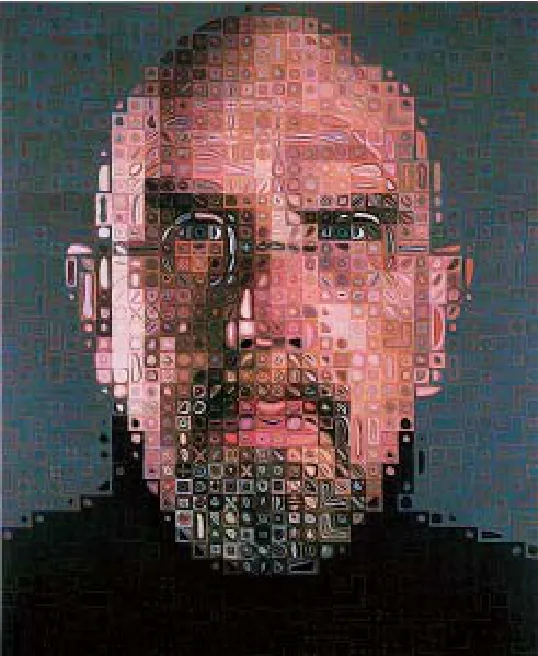

白南准 电视佛陀 1974

四、录像艺术:1970年代到1990年代中期

在控制论第二波浪潮中,戈登·帕斯克(Gerdon Pask)扩大了控制论的研究领域,将各种媒体的信息流纳入了其中(如宇宙学的反馈回路、认知科学和任何演员(代理)的理论互动。当然,这种理论上的扩展渗入到艺术领域并同录像技术结合是不奇怪的。

有艺术文本宣称,1970年代中期到1990年代初媒体艺术为因应反文化而消退了,包括许多艺术家和策展人开始将技术同越战和公司资本主义联系起来。然而观念艺术家同新来者一道,继续实验着录像艺术,在这一时期创作了一大批发人深省的佳作。奇怪的是,尽管第一波控制论追寻的是体系外观察者过时的科技范式——正如凯瑟琳·海尔斯所指出的,自反性(reflexivity)这一术语没有在梅西会议文稿中任何一个地方出现过——第二波浪潮坚定地纳入了自反性的概念。

斯科特·拉什认为录像艺术可能是第二波观念艺术的可能模式,观念艺术的思想通常包括“媒体风景”和信息经济。奇怪的是,许多1970年代到1990年代的录像艺术也符合第二波控制论的思想。洪贝尔托·梅图拉纳(Humberto Maturana)的神经生理研究在1950年代末证明,青蛙的视觉感知将现实构建成它所想要(需要)看的事物,它们是微小而快速移动的苍蝇,而不是巨大而缓慢运动的像牛一样的动物。后来他同弗朗西斯科·瓦瑞拉(Francisco Varela)一道提出了自创生(autopoiesis)这一概念来阐释生物系统的自我组织的能力,同时坚持认为生物在结构上同其环境相结合。第二波控制论话语强调语言在结构上被组合成一种建立在“相互的一致性”基础上的社会制度,因而不是外在现实的代表,而是“一致性物体”的代表。因此,梅图拉纳和瓦瑞拉强调自反性,强调渗透于从哲学到科学乃至各学科无法避免构建的主体性。

录像艺术的独特性就在于其本质上是自反性的:录像的闭合回路反馈技术使得直播画面传输能够表示画面自身的结构组织;这一特征同电影和电视的幻觉产生了直接的对比,从而产生了当时使用的这样一个口号“VT≠TV”(录像带不是电视)。此外,录像艺术保持了第一波观念艺术的非物质倾向,因为投向银幕上的录像带和现场直播都将物质事物非物质化为了视觉表现物——这促使被录像带拍摄的让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)在1988年发问道:“我是一个人,或我是一台机器吗?”

白南准受参加激浪派运动的影响,也开始探索录像艺术,早在1960年代就创作了他第一个多电视-雕塑作品《电视十字架》(TV Cross)。然而直到1974年他才创作了雕塑-录像反馈装置《电视佛陀》(TV-Buddha)。这个作品通过创作一个现场直播的佛陀雕塑,在西方媒介和东方偶像之间产生一种互动——使得观众将他自己的影像交织到这种媒介生态学中去。

现象学类似于录像,坚持认为事物只是对于使用者而言才存在,这同现实主义产生了矛盾。录像的结构组合和现象学使人们意识到没有远处的主体这么一回事,将客观的判断导向了体验。因此,白南准的《电视佛陀》(1974)和布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)的《现场直播/录制的录像走廊》(Live/Taped Video Corridor,1970)都探讨了沉浸其中的主体,并邀请观众自反式地同他或她周围的环境交流,延续了观念艺术将观众转化为积极地使用者而非消极的观看者的传统。

五、90年代中期到现今

“你们只是数字世界的模拟玩家。”——《十三罗汉》

近来对于数字化的迷恋普遍存在于各种事物中,从人类基因工程到谷歌试图数字化斯坦福大学图书馆里所有书籍都是如此。难以避免的是,正如香龙的杂音-信号信息理论,阐释和数字化同区分(审查的近义词)融合在一起,成为未能超越数字信号产生的模拟阀值的损失。此外,数字化强化了虚拟领域。早在1985年,第三波控制论浪潮就探索了数字化结构的世界,这种数字化结构的世界既可以作为我们物质世界的虚拟表现物,也可以作为智能生命领域的独立存在物。可以肯定的是,数字(虚拟)表现物有许多超越“真实”世界物体的优势。虚拟物体同物质物体不同的是,它能以光速传播并完美地复制。因此,近来的“信息时代”(或准确地说是数字信息时代,如果我们考虑到信息时代发轫于第一波控制论浪潮)开启了包揽一切的数字化融合。甚至是录像艺术在1990年代也数字化了,因而成为新媒体艺术的分支。让·鲍德里亚宣称,生物(DNA)、录音、电视、电影、信息技术等的数字化使得理想复制符码的产生,以致于原件和复制件没有任何有意义的差别。当然,1960年代的观念艺术已经强调了艺术物体的合作、去作者化、非物质化和非独特性。然而,数字化将“后物体”艺术的概念转移到了虚拟的物体上,并引入了数字化生产过程,这种生产过程的本体将创作和技术复制混合在了一起。

在古希腊,Techne被称为是实际知识和艺术的保护女神,而techne这个词被用来指艺术,并产生了希腊语的派生词tikein——意思是“创造”。马丁·海德格尔(Martin Heidegger)在《艺术作品的起源》(The Origin of the Work of Art,1935)和《关于技术的问题》(The Question Concerning Technology,1949)指出,technology中的词根techne起初暗指的是揭示隐藏事物的模式。他认为在艺术中,techne指的是作为一种创造性的制作(poiesis)形式“从隐藏的事物中揭示”,而在如科学的器物背景下,techne指的是一种揭示本质上可计算的资源的技术性模式。技术性是形成并通过技术差异被表现的创作者(使用者或观者身份)的那一方面。

根据克里斯托弗·查瑞克(Krzystof Ziarek)的观点,随着技术性在“信息时代”变得数字化,阿多诺(Adorno)和海德格尔的术语这样改述:一般计算变成了计算机计算;操作性或工具性变成了程序性;框子变成了版式或主机;资源和常备储存变成了数据库;技术性成为了数字化的同义词。查瑞克还认为,数字化的技术性自身可以展开从而揭示一种制作的形式;也就是说,技术可以在游戏非功用性的模式下运行,其数字化可以具有创造性——从而产生数字艺术的空间。

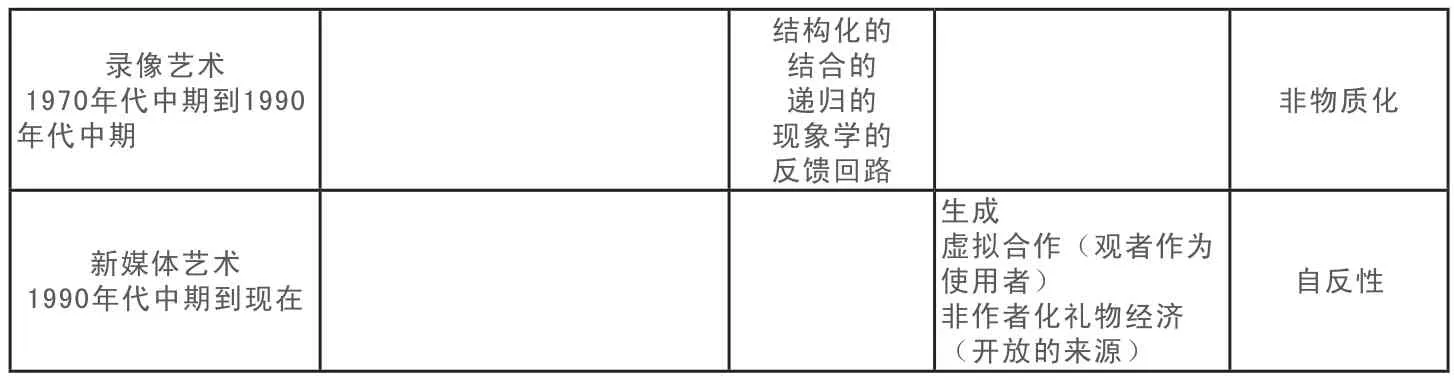

指出数字艺术不必是二元符码或磁性储存,这是非常有趣的。事实上,我们可以思考一下查克·克劳斯(Chuck Close)在数字艺术领域的精细画作,它们基于网格的创作过程涉及一种数字化的形式,并强烈地影射了计算机的像素。的确,克劳斯的像素画作中的碎片似的像素同JEPG压缩格式和LCD显示屏中的像素极其相似。

作为一种后摄影现象,克劳斯的作品暗示了我们对摄影的误读,对视觉刺激的阐释方式。当然,他作品的观众也是一个使用者,他们可以走近或远离画作来放大或缩小的看作品,这严重地影响了他们对硕大的画作——通常大达20英尺——及其巨大的“像素”的感知。

艺术家斯科特·布莱克(Scott Blake)尝试着模仿克劳斯的像素美学,制作了一个软件程序“查克·克劳斯滤器”,模仿克劳斯技巧的元素从而创作他自己的查克·克劳斯作品。斯科特·布莱克的《用查克·克劳斯滤器制作的自我肖像》(Self Portrait Made with Chuck Close Filter)展示了运用克拉斯美学创作纯粹数字形式的潜力,同克劳斯的作品形成强烈的呼应。

类似的是,瓦克·寇司克(Vuk Ćosić)将经典电影电视剧——如《星球大战》(Star Trek)、《精神病患者》(Psycho)和《深喉》(Deep Throat)——数字化为动画,其中ASCII代码替代了像素。后结构主义理论家莫里斯·布朗肖(Maurice Blanchot)认为,“权力”不能标记它自身的界限,也不能“设想”为一种“非权力”模式,但一种非功利性的游戏性可以提供一种替代物,作为一种“非权力”形式——即既不活跃也不消极,而是一种放任的模式。从这个角度来看,寇司克的作品综合了技术与艺术的技艺,并展示了ASCII文本的游戏潜力。

奇怪的是,寇司克也因为于1995年第一个创造了net.art术语而出名,net.art实际上是一种杜尚式的现成品,因为他在一封电子邮件里看到了net和art——被句号连接在一起了。

观念网络艺术为信息时代的社会经济制度提供了一种可替代的——尽管是虚拟的——平台和基础设施。2000年,迈克尔·戴恩斯(Michael Daines)闯入了金融虚拟世界和网络空间,试图在eBay商务平台中的建筑类商品中出售他的身体。相似的是在2002年,艺术家基思·俄巴戴克(Keith Obadike)试图借eBay商务平台在《出售的黑色》(Blackness for Sale,2001)中出售自己的非裔美国身份;通过回应虚拟世界里的奴隶拍卖,俄巴戴克说明了身体身份政治(性别、种族、民族、性取向等)在今天的数字(虚拟)时代同样重要。

克劳斯 自我肖像 2004

克劳斯 自我肖像 2004

六、控制论和数字艺术中的生成

生成(emergence)的概念和实践例证了第三波控制论和数字艺术的主要关系,它开启了新的视野和艺术生产的新模式。霍华德·莱茵戈德(Howard Rheingold)认为网上“集体智能”的生成类似于群体系统(swarm systems)的行为,群体系统中某个阶的代理物产生更高一级的行为和类型。当递归性反馈回路在某一系统中演进以致于导致先前无法预测的现象时也会出现生成。

生成提供了一种非确定、非功用的游戏演进,从而允许一种创造性的自由。作为一种理论体系,生成同布朗肖作为放任模式的非权力概念以及海德格尔的技艺的制作与技术性是一致的。正如海德格尔,布朗肖指出,“艺术所发现、揭示或揭露的,不可能归为任何百科全书般的条目之下。简单地说:艺术是无用的事物……艺术利用诸如不使用、不工作、闲置或无用的事物。”相似的是,列维·曼诺维奇(Lev Manovich)也敏锐地指出新媒体事物是缺席的现成品,同巴特(Barthes)对作者是唯一创作者观点的批评一致,以致于文本变成了“从无数文化中心截取的引语的结构”。从这个角度看,“计算现成品”是基于新媒体事物自我产生(生成)运算法的产物,例证了创造性、科学和艺术中的空间。

杰里米·伍德(Jeremy Wood)是一位GPS艺术家——无论他去哪里都虔诚地随身携带一个GPS接收器。他使用GPS技术既是一种生成的游戏,又是一种生成的视觉呈现。在《我的灵魂》(My Ghost)中,伍德记录了他在伦敦的十年运动轨迹,揭示了他在伦敦城市基础设施中运动的生成模式过程。他的实践发生在几个级别里,他经常通过运动拼写句子。仔细靠近观看作品的右下角,有一句追逐伍德运动轨迹的引言:“真正的地方不在任何地图上。”

约翰·西蒙(John F. Simon)的《非生命》(aLife,2003)是一个软件驱动的实时动画,它模拟了六个微型人工世界的生成演进过程。奇怪的是,西蒙的《非生命》关注的不是科学或功用性知识,而是探索美学可能性和“利用偶然事件”。因此,生成可以用来模糊信号与杂音的界限——从而有利于允许发展非期盼和非决定性事物的非权力模式。类似的是,爱德华·卡克(Eduardo Kac)在他的转基因生物艺术中利用了生成。在《创世纪》(Genesis,1999)中,卡克将《圣经·创世纪1:26》中的一段话翻译成了莫尔斯电码,然后将其转化为DNA序列——在一家基因实验室里排序——又融入到装有一个荧光灯的电子大肠杆菌的培养皿中。最后,细菌的灯源连接到了因特网上,网络使用者可以开关灯,从而影响电子大肠杆菌的变异。因此,《创世纪》戏仿了基因走向科技控制的趋势,说明了生成作为连接技术技艺和诗意技艺桥梁的潜力。

1960年代观念艺术、1970年代至1990年代的录像艺术和新媒体艺术

录像艺术1970年代中期到1990年代中期结构化的结合的递归的现象学的反馈回路非物质化新媒体艺术1990年代中期到现在生成虚拟合作(观者作为使用者)非作者化礼物经济(开放的来源)自反性

七、结语

诸如非物质化、自反性和数字化等控制论概念依然在当今的艺术实践中有着重要的影响力。例如,荒山修作的《雕塑1号》是一幅箭头指向画框外的油画,同第一波控制论和非物质化思想一致,而约翰·凯奇的作品《4分33秒》强调了偶然和杂音的因素。在彼得·肯尼迪(Peter Kennedy)1970年代的10分钟的录像艺术作品中,他将麦克风的绑带转移到摄像机上,说明了从无声到不可见的过程,成为1970年代录像艺术自反性、结构组合和现象学主题的典型——同第二波控制论话语一致。相似的是,新媒体艺术使用了第三波控制论话语,捍卫生成、虚拟化、非作者化、礼物经济和数字化等概念。

这篇文章所讨论的艺术作品表明了控制论同艺术在主题上的部分一致性。虽然文中的这些艺术实践只是冰山一角,但它们的确为每个时期的相关概念提供了说明例子。

现在依然有一个问题,为什么提出控制论思想的时间同其艺术实践的时间有15年的间隔?是什么造成了这种拖延?虽然这些思想进入社会意识需要一定的时间,但艺术家通常能迅速汲取这些思想并形成新的观念。也许这些思想首先得融入这些艺术家使用的技术中。新媒体研究通常指出一种技术决定论形式。然而诸如戴维·莫利(David Morley)和雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)等学者却强烈反对技术遵循它本质结构道路的思想(一种进步预先注定的道路);相反,他们强调技术历史通常是强大的利益集团社会斗争的产物。也许控制论和艺术的相互关系本身也是一种生成?有一点是可以确定的:控制论思想和艺术的综合揭示了技术中诗意技术性,产生了一个连绵不断的观念和思想源泉。

金虎 湖北美术学院影像媒体专业 教师

(文章选自Leinardo 2012年第一期)

中图分类号:J0-03

文献标识码:A

文章编号:1009-4016(2016)02-00 -0

——评《全球视野下的当代艺术》