高产双低核不育杂交油菜新品种宜油24的选育

林 权,张义娟,刘 晓,赵远林,杭淑莲

(四川省宜宾市农业科学院油料所,四川 宜宾 644600)

高产双低核不育杂交油菜新品种宜油24的选育

林权,张义娟,刘晓,赵远林,杭淑莲

(四川省宜宾市农业科学院油料所,四川 宜宾 644600)

摘要:宜油24系四川省宜宾市农业科学院利用核不育两用系宜10A为母本,恢复系y05-402为父本组配而成的甘蓝型油菜双低优质新杂交种。该品种生育期适中,产量优势突出,四川省两年区域试验,产量均为试验组第1名,国家冬油菜长江上游2013~2014年区试,产量分别为试验组第3名、第2名。该品种于2012年通过四川省品种审定。

关键词:甘蓝型油菜;双低优质杂交种;宜油24

我国油菜品种改良主要经历了3次大的变革飞跃:从甘蓝型油菜的引进与推广,到高产抗病油菜品种的选育,再到“双低”杂交油菜品种的育成。3个阶段技术成果大面积的推广应用,推动了我国油菜单产由中产向高产的转变,基本上实现了我国油菜生产由高产到优质高产、由单纯注重产量到产量与质量并重的转变[1,2]。在我国油菜育种进程中,无论是传统育种,还是现代生物技术育种,无论是三系法育种,还是两系法育种,杂种优势的利用一直处于优先位置[3]。优质育种与杂种优势育种相结合,即“杂优+优质”选育优质杂交种,仍然是当前油菜育种的主攻方向[4,5]。宜油24是由四川省宜宾市农科院利用甘蓝型油菜隐性核不育配制的双低优质杂交油菜新品种。该品种在省级区域试验和国家级区域试验中,其产量优势表现突出,增产率均位居试验组前列。本文报告了高产双低优质杂交油菜新品种宜油24的选育及性状表现。

1品种来源及参试经过

甘蓝型油菜宜油24系四川省宜宾市农业科学院油料所用自育隐性核不育系“宜10A”做母本,恢复系“y05-402”做父本组配而成的双低优质杂交油菜新品种。该品种2005~2006年度、2006~2007年度连续两年参加本院品比试验,产量优势表现突出,增产达极显著水平,分别比对照增产18.65%、24.4%。推荐参加2009~2010年度四川省油菜筛选试验,以小组产量第1名升入2011年四川省区域试验。在2010~2011年度、2011~2012年度四川省油菜区域试验中连续两年均以小组第1名通过省区域试验,2011~2012年度同步参加省生产试验。2012年3月完成品种亲本田间技术鉴定,2012年底通过四川省品种审定(审定编号:川审油2012 001号)。2012~2013年度、2013~2014年度参加国家冬油菜长江上游组区试。

2品种父、母本双亲的选育过程

2.1母本不育系“宜10AB”的选育

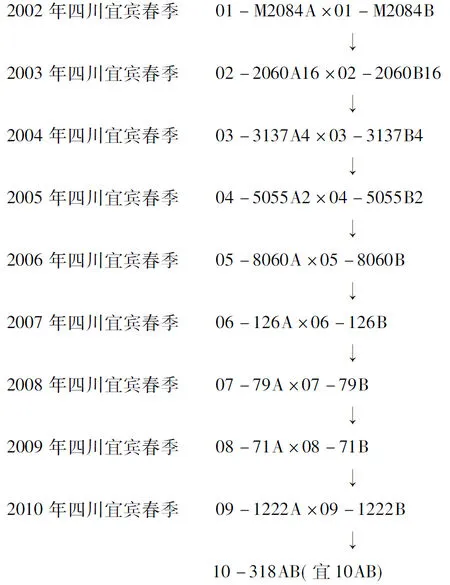

2.1.1母本不育系“宜10AB”的选育经过2002年油菜开花期,在经钴60γ射线照射的材料8593-1F2代中发现2株雄不育株,用本株行可育株对该不育株授粉保持。2003年油菜开花期选优株成对兄妹交。2004年油菜花期在各兄妹交后代组合中选不育株率高的组合成对兄妹交,组合收获后室内对芥酸、硫苷含量进行品质定性检测,筛选出芥酸、硫苷含量低的组合。2005年油菜花期对不育株的处理同2004年。2006年春天油菜花期对不育株系进行鉴定,选不育株率为50%左右,性状稳定一致的优良不育株系成对兄妹交保持,成熟收获后进行室内芥酸、硫苷品质定性检测筛选。2007年进行不育株系决选,田间调查不育株率为49.6%。2008年、2009年、2010年对稳定成型后的不育系兄妹交的同时,继续对育性进行鉴定,各年不育株和可育株分离比例均为1∶1左右。2011年田间调查,田间编号为10-318AB群体不育株率为50.3%,农艺性状优良,定名为:宜10AB。该不育系2012年3月通过四川省专家田间技术鉴定。不育系宜10AB系谱见图1。

图1不育系宜10AB系谱

2.1.2母本不育系“宜10AB”特征特性“宜10AB”属甘蓝型油菜隐性核不育两用系。据观察“宜10A”不育株花瓣大小中等,雄蕊完全退化,花丝不伸长或略有伸长,花药萎缩干瘪无花粉。不育株套袋自交不结实,人工授粉和开放自由授粉结实正常。雌蕊发育正常,雄蕊不育度100%。群体不育株率50%左右。不育株和可育株分离比例为1∶1,不育性在各年表现均稳定一致,2007、2008、2009、2010年群体不育株率分别为49.6%、48.9%、50.2%、51.2%。不育系宜10AB生育期205d左右,株高186cm左右,一次有效分枝9个左右,主花序长54cm左右,经自然授粉结实,单株有效角果数412个,每角果14.38粒,籽粒圆形,褐黄色,千粒重为3.6g。2011年农业部油料及制品质量监督检验测试中心检测,宜10AB不育系种子芥酸含量小于0.05%,硫苷含量17.35μmol/g饼,含油率45.44%。

2.2父本恢复系“y05-402”的选育

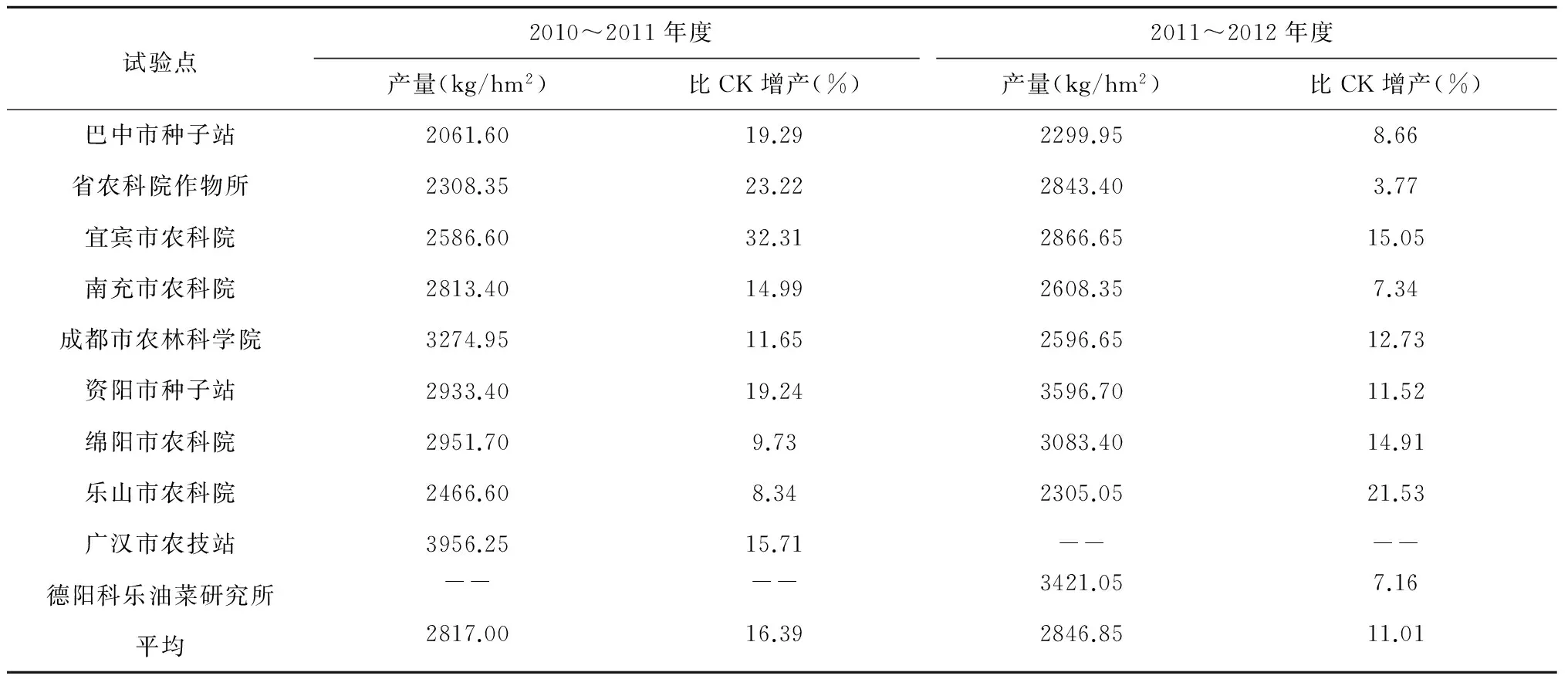

2.2.1恢复系“y05-402”选育经过1999年春天,油菜开花期利用双低材料95-194-198作母本,以自育材料“91-1”为父本进行杂交;2000年在杂交一代中选株套袋自交;2001年在分离世代中选优株套袋自交,收获种子室内进行芥酸、硫苷含量定性测试,筛选低芥酸和低硫苷株系。以后各年均采用该方法定向选择,2005年稳定成系,田间编号04-3590-2,定名为y05-402。至此,该恢复系育成,并与育成的不育系进行配种试验。y05-402于2012年3月通过四川省专家田间技术鉴定。y05-402系谱见图2。

图2恢复系y05-402系谱

2.2.2父本恢复系“y05-402”特征特性属甘蓝型类型,生育期204d左右,幼苗直立,叶色深绿,裂叶型,叶缘波状,有腊粉,花瓣黄色,雌、雄蕊发育正常,花粉充足。株高185cm左右。一次有效分枝8个左右,主花序长53cm左右,单株有效角果数392个,每角果粒数12粒,籽粒圆形,黑色,千粒重3.4g左右。

3品种产量表现

3.1品比试验产量表现

2005~2006年度宜宾市农科院品比试验,产量2700.75kg/hm2,比CK川油21增产18.65%,增产达极显著水平。2006~2007年度宜宾市农科院品比试验,产量2613kg/hm2,比CK川油21增产24.4%,增产达极显著水平。2年品比试验平均产量2656.5kg/hm2,比CK川油21平均增产21.5%。

3.2四川省筛选试验产量表现

2009~2010年度参加四川省油菜预试(新组合筛选试验),全省包括绵阳市农科院、四川省农科院作物所、资阳市种子管理站、宜宾市农科院、四川省双流县良种试验站5个试验点,平均产量为2500.95kg/hm2,比对照德油6号增产15.68%,居该组参试种第1位。

3.3四川省区域试验产量表现

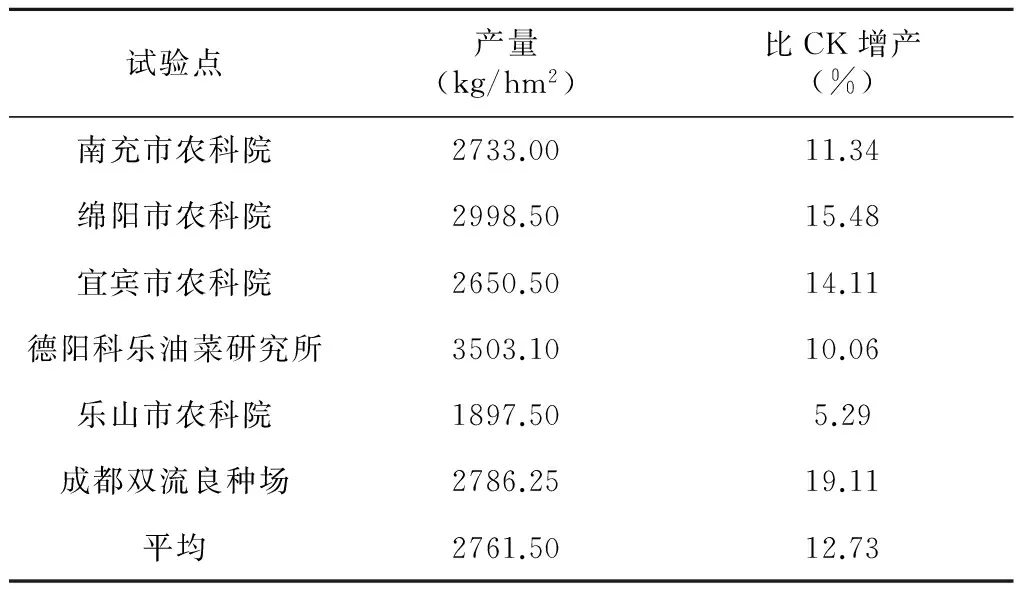

2010~2011年度参加四川省油菜区域试验,全省9个试验点全部增产,平均产量2816.85kg/hm2,比对照德油6号增产16.38%,增产达极显著水平,产量居试验组第1位。

2011~2012年度四川省油菜区试,全省9个试验点仍全部增产,平均产量2846.85kg/hm2,比对照德油6号增产11.01%(极显著),产量居试验组第1位。综合2011~2012年省区试,平均产量为2832kg/hm2,比对照德油6号增产13.7%(2年省区试各试验点产量见表1)。

表1 2011年、2012年四川省油菜区域试验宜油24各试验点产量

注:数据来源:四川省2010~2011年度、2011~2012年度油菜新品种区域试验汇总总结报告。

3.4四川省生产试验产量表现

杨家溪是一个摄影人不得不来的地方,因为霞浦最出名的一张照片就是出自这里,这也是我此行最期待的拍摄地。杨家溪号称闽东小武夷,亦有海国桃源的美誉,这里的溪水纤尘不染,水质清冽,可乘竹排顺流而下。这里拥有纬度最北的古榕树群和江南最大的纯枫叶林,最值得一提的是一株“榕树王”,树龄已有800多年。大榕树似乎有着灵气,一路上阴雨不断,可当我们抵达这里时,久违的太阳终于露出头来,在烟雾缭绕的环境之中,洒下了漫天的光束。

宜油24在2011~2012年度四川省区试续试的同时,同步省生产试验。全省生产试验共6个试验点,每个点都增产,平均产量2761.5kg/hm2,比对照德油6号增产12.73%(生产试验各个试验点产量见表2)。

表2 2011~2012年度四川省油菜生产试验

注:数据来源:四川省2011~2012年度油菜新品种区域试验汇总总结报告。

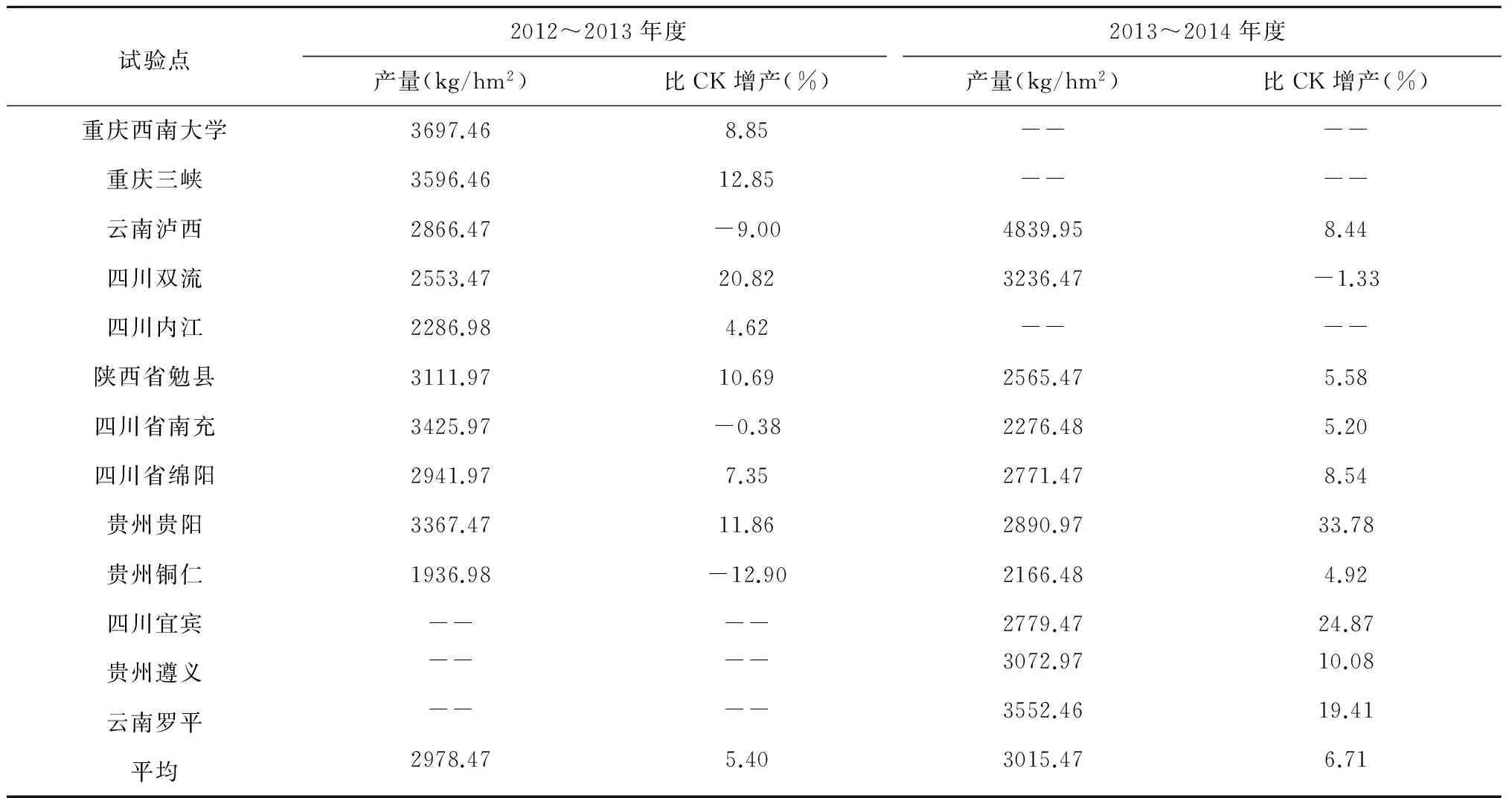

3.5国家区试长江上游产量表现

宜油24参加了2012~2013年度、2013~2014年度2年国家冬油菜长江上游组区域试验。2012~2013年度国家冬油菜区试,10个试验点7点增产,3个点减产,平均产量2978.4kg/hm2,比对照南油12号增产5.4%,达极显著水平,居试验组第3位。2013~2014年度国家冬油菜区试续试,10个试验点9个点增产,1个点减产,平均产量3015.3kg/hm2,比对照南油12号增产7.32%,达极显著水平,居试验组第2位。综合2年国家冬油菜长江上游区试,共20个试验点,16个点增产,4个点减产,平均产量2996.85kg/hm2,比对照南油12号增产6.36%,达极显著水平(2年国家区试长江上游组各试验点产量见表3)。

4品种特征特性

41农艺性状

宜油24属甘蓝型半冬性中熟杂交种。品种生长势强,植株扇形,匀生分枝,株型紧凑,茎秆绿色。幼苗直立,叶色深绿,裂叶型,叶片长度中等,叶缘波状,有腊粉,花瓣黄色,花粉充足。长江上游国家冬油菜区试2年试验结果,平均株高182.34cm,分枝部位72.98cm,生育期平均210.5d,比对照南油12号早熟0.3d。单株有效角果数332.27个,每角果粒数18.72粒,千粒重3.58g。

4.2抗病抗逆性

2011年四川省区域试验,自然条件下,病毒病和菌核病病指分别为0.2和5.08,分别与对照相当和低1.55;四川省植保所鉴定结果,与对照相比,表现为抗病毒病、感菌核病。花期未发生倒伏,主花序不实果率5.2%,比对照低0.7%。抗倒性和抗寒性强于对照。2013年国家冬油菜区试,菌核病发病率2.59%,病情指数1.52,病毒病发病率0.08%,病情指数0.04,菌核病鉴定结果为低感,受冻率0.68%,冻害指数0.17,抗倒性强-。2014年国家冬油菜区试,菌核病病情指数2.87,病毒病病情指数0.13,菌核病鉴定结果为低感。抗倒性强。

表3 2013年、2014年长江上游国家冬油菜区试宜油24各试验点产量

注:数据来源:《中国冬油菜新品种动态》2012~2013年度、2013~2014年度国家冬油菜品种区域试验汇总报告。

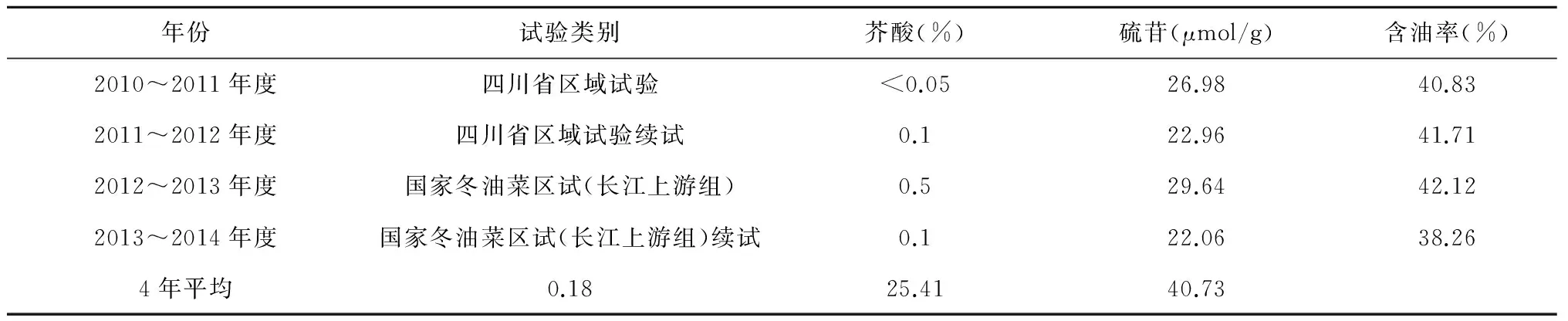

经四川省区域试验和国家冬油菜区域试验主持单位统一取样分析检测,宜油24种子芥酸含量、商品菜籽硫苷含量均达国家双低优质油菜品种标准。连续4年检测,品质性状稳定,种子芥酸平均含量0.18%,商品菜籽硫苷含量25.41μmol/g饼,含油量40.73%(见表4)。

表4 宜油24品质表现

注:数据来源:四川省2010~2011年度、2011~2012年度油菜新品种区域试验汇总总结以及《中国冬油菜新品种动态》,2012~2013年度、2013~2014年度国家冬油菜品种区域试验汇总报告。

5栽培技术要点

5.1播种期

在四川省平坝、丘陵等适宜区域,育苗移栽以9月中、下旬播种为宜,培育壮苗,苗龄25~30d移栽;直播以10月上旬为宜。

5.2种植密度

中等肥力土壤育苗移栽9~10.5万株/hm2,直播密度12万株/hm2左右。

5.3施肥及管理

施肥过程中注重氮、磷、钾大量元素肥料的平衡使用,重施底肥,必施硼肥。肥料用量根据种植地块土壤肥力状况并参照当地甘蓝型油菜高产栽培措施方案确定。田间管理要做到早匀苗、早定苗,早追肥,追肥不宜过迟,及时中耕除草培土,根据当地病虫预测预报及时防治病虫害。

5.4适时收获

在有2/3的角果成熟转色时适时进行收割,经过5~6d后熟,抢晴天及时脱粒。

参考文献:

[1]王汉中.中国油菜品种改良的中长期发展战略[J].中国油料作物学报,2004(3):98-101.

[2]沈金雄,傅廷栋.我国油菜生产、改良与食用油供给安全[J].中国农业科技导报,2011,13(1):1-8.

[3]尹经章.油菜杂种优势利用的现状与展望[J].新疆农业大学学报,2002,25(S1):40-46.

[4]傅廷栋.杂交油菜的育种与利用[M].武汉:湖北科学技术出版社,1999.

[5]傅廷栋.油菜杂种优势研究利用的现状与思考[J].中国油料作物学报,2008,30(增刊):1-5.

收稿日期:2016-05-03

基金项目:四川省“十二五”育种攻关项目(编号2011YZGG005-1)

作者简介:林权(1966-),男,四川长宁县人;高级农艺师,主要从事优质杂交油菜育种研究工作。E-mail:yiyou13@163.com。