高知女性学后婚恋问题探析

——以山东省为例

刘露

(山东管理学院 图书馆,山东 济南 250350)

高知女性学后婚恋问题探析

——以山东省为例

刘露

(山东管理学院 图书馆,山东 济南 250350)

[摘要]当今社会女性的高知率越来越高,她们面临的婚恋问题引起人们的热议。本文通过调查问卷的方式从婚姻状况、择偶途径、择偶标准、家庭地位、生育观、婚外情六大方面探讨山东高知女性的婚恋,对影响高知女性学后婚恋问题从传统婚恋观、西方文化涌入、身边环境、自身因素四个因素进行深入的分析并提出几个合理化对策及建议。研究山东高知女性学后婚恋问题,对研究全国高知女性婚恋问题,具有良好的指导借鉴现实意义和参考价值。

[关键词]高知女性;婚恋问题;婚恋观

全国各大高校最近几年研究生不断扩招,出现了大批像女硕士、女博士等高学历群体;企业以及政府事业单位部门中高级白领阶层的女性工作者越来越多;“海归”一族中的女性也日渐增多;我国职业女性的高知率越来越高,她们的婚恋问题成为社会的热点话题。针对婚恋问题大部分研究群体是在校大学生,由于他们还没有毕业走上社会,婚恋观尚不成熟,加上对高知女性学后婚恋问题掌握资料较少,因而限制了此类问题的研究深度。本文就高知女性学后婚恋问题进行专题研究。

一、调查过程及样本统计结果分析

为了调查山东省高知女性学后婚恋情况,我们选择山东省一定数量、有一定典型意义的企业单位、事业单位、政府部门和高等院校的高知女性作为研究对象,采用定量研究与个别访谈相结合的方式,发放问卷160份,回收有效问卷143份,然后把问卷数据输入电脑进行分类统计分析。通过调查分析,总体来说山东省的高知女性学后婚恋观比较理性,部分高知女性的婚恋观有着较强的理想化、完美化倾向,缺少现实性。

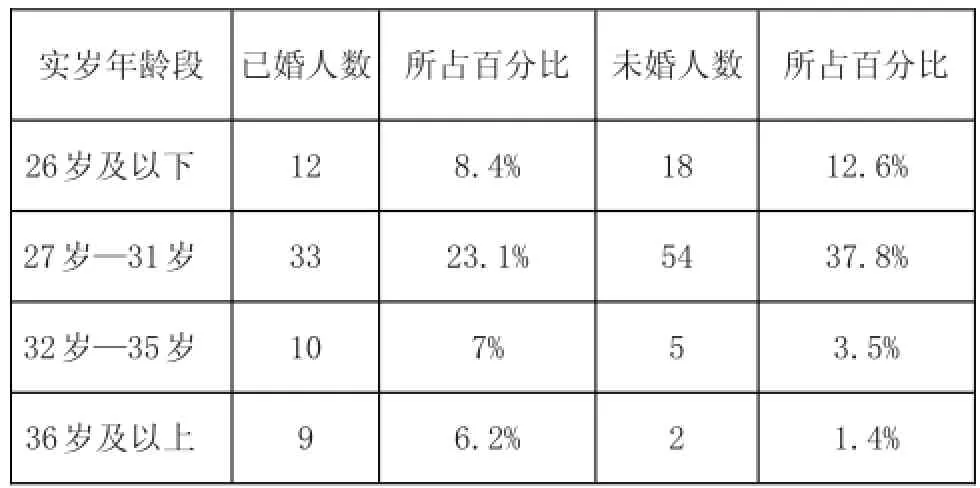

(一)婚姻状况

通过对样本的统计分析,高知女性的婚姻状况以表格的形式统计出来如下:

表1山东省高知女性学后婚恋状况

通过对样本的统计得知,高知女性未婚人数79人,占被调查人数的55.2%,主要分布在27岁-31岁之间,表明山东高知女性未婚的还比较多。《2006年中国女性生活状况报告》称,“经济条件越好、学历越高的女性越容易出现婚姻难题。大龄未婚男白领与女白领比例为3比7[1]。据中国新闻周刊称,国家民政局数据显示,主动选择单身的“单女”明显增多。近年来,社会学研究已经表明,高学历、高素质、高收入水平与女性的单身紧密相连,而这“三高”女性也正是高知女性的主要特征。那些保持单身的女性并不是因为她们“不能结婚”,而是她们自愿选择了这种生活方式,独居生活方式正被越来越多的人们所选择——在某些情况下是暂时的,在另一些情况下则是永久的。独居的百分比的上升表明,当单身女性最终进入合法婚姻时,她们也变得更加谨慎。按照交换理论,当更多的人开始计算婚姻的可取性时,她们中的某些人就越有可能认为持续独居的生活模式比合法婚姻从本质上说有更多的报偿。

(二)择偶途径多样化

由于社会不断向前发展,社交方式灵活多样,其择偶途径相应发生变化,途径也增加许多,不单只有传统的父母之命、媒妁之言的选择对象方式,还有别的交友途径,具体总结5种,如下:

表2山东省高知女性交友途径

由表2反映出高知女性选择对象的主要途径是自己结识,同时新的交友方式比如通过网络、婚介、相亲联谊会、电视节目等悄然兴起,说明高知女性选择恋爱对象途径多样化。

(三)择偶标准

通过样本分析择偶标准,高知女性对异性的人品、性格、能力等内在素质比相貌身材更感兴趣,高知女性择偶时最看重对方的人品性格有131人,占91.6%;其次看重双方感情有129人,占90.2%;看中能力才干有102人,占71.3%。这是择偶标准里选的最多的三项,说明山东省高知女性择偶越来越务实、理性。一共有12个择偶条件,选择偶条件5个以上的有95人,占66.4%;同时满足5个以上条件的对象比较少,反应出高知女性择偶有着较强的完美化、理想化倾向,缺少现实性。

(四)家庭地位

恩格斯曾在其著作《家庭、私有制与国家的起源》中曾说过:“妇女的解放,只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的吋候,才有可能。”[2]在传统的婚姻中,“男主外,女主内”的思想依然存在,特别是山东地区是孔孟思想和儒家文化发源地,人们传统思想根深蒂固,照顾孩子和料理家务的主要责任要落在女性身上。近年来,女权主义的盛行和女性角色的变化,照顾孩子和操持家务不再被认为是唯一属于女性的义务,特别是高知女性拥有较稳定、较高收入的职业,不愿放弃工作完全回归家庭,这就使得家庭对女性的期望与女性对自身的期望两者不可兼得。《非诚勿扰》从开播至2011年6月底,参与的硕士及以上学历地嘉宾占35%左右,这其中85%的女性不愿意成为家庭主妇或全职太太,不赞成男主外、女主内的观念。[3]通过调查,对操持家务照顾孩子持有的观点得知,认同女方多承担一些的8人,占5.6%;男方多承担一些的8人,占5.6%;相互承担、分工明确的37人,占25.9%;视情况而定,谁有时间谁干90人,占62.9%。婚后两人收入大多由女方管理的98人,占68.5%;大多由男方管理18人,占12.6%;经济独立分开管理的27人,占18.9%。上述数据反映出这样一个事实:山东高知女性在婚姻家庭中的地位与男性平等,甚至高于男性。

(五)生育观

在中国这样一个“不孝有三、无后为大”,生儿是为了养老、为了传宗接代”的国度中,多少年来都是一边倒的生育观,多子多福,人丁兴旺。随着我国改革开放后经济飞速发展,在给我们带来丰富的物质环境的同时,也将外国的前卫思想带入我国,比如家庭价值观、生育观的改变,有人崇尚“丁克”家庭方式,家庭最重要的功能不再是生育,而且“丁克”家庭被越来越多的人认可。对于高知女性,养育孩子需要非常多的精力、财力、人力、时间,可能会耽误她们的事业和成功的机会,总而言之带来的婚姻成本较大,因此有一些高知女性愿做“丁克”一族。通过调查问卷得知,结婚后不想生育的18人,占12.6%,这说明不愿生育在高知女性中是存在的。但大部分还都愿意生育后代,她们认为孩子在稳定婚姻关系中起到重要作用,孩子的婚姻效用大于婚姻成本。

(六)婚外情态度

婚外情是当今社会中的一个比较普遍现象。婚外情是指已婚者与配偶之外的人发生恋情。婚外情违背传统道德观念、违背社会公德,对个人、家庭和社会都有极大的危害,是一个十分让人头疼的家庭问题,也是一个严重的社会问题。据问卷调查得知,山东高知女性大部分对婚外情持强烈反对态度的116人,占81.1%。这说明由于儒家传统文化观念的影响,很多高知女性依旧保持着传统的婚恋观,内心还是追求正常稳定的婚姻,因而拥有传统的家庭道德观念。也有部分人群表示,如果有感情可以理解的6人,4.2%;视情况而定的21人,占14.7%。她们认为感情在婚姻中居于第一,没有爱情的婚姻名存实亡。总体看来,随着女性社会地位提高,加之西方自由文化思潮影响,人们价值观念趋向多元化,社会对婚外情的包容度提高了。从调查问卷可知,部分高知女性对婚外情持理解或看情况而定的态度,或许就说明了这一点。

二、高知女性学后婚恋问题多方面影响因素分析

(一)传统婚恋观的影响

随着社会变迁和时代发展,人们对婚恋观念悄然发生变化,但传统婚恋观在人们脑海中依然存在,比如“男尊女卑”、“门当户对”等观念,这些也可以用西方社会学中“择偶梯度”来解释。“择偶梯度”是指两性选择对象时,男性愿意找比自己年龄小、社会地位相当或地位较低的女性,即向下通婚;而女性则恰恰相反,愿意寻找地位相当或地位高的男性,即向上通婚。国家人口和计划生育委员会与世纪佳缘交友网联合发布的《2012-2013年中国男女婚恋观调研报告》显示,18岁-25岁女性有70%是“大叔控”。《2014-2015年中国男女婚恋观调查报告》显示,男人不爱女强人,对于能干、有魄力的女强人类型,多数男人表示“不喜欢”。选择“各方面都优秀”的“女神”做女朋友的比例最低;未婚男选择的仅有9%,离异男选择的占10%。在择偶上,男人普遍青睐“有点小个性”的异性,“女神”反倒不吃香。于是优秀的高知女性就只能被剩下了。恰如杰拉尔德·莱斯利说:“起初,地位高的女子不愿意同地位低的男子结婚,另外,地位高的女子为了得到地位高的男子,必须既与同等地位的女子竞争,还要同地位低的女子竞争。地位高的男性一定程度上同地位低的女子结婚,因此剩下了地位高的女性。”[4]

(二)西方文化涌入的影响

改革开放以来,西方的前卫思想文化不断涌入,如“性自由”、“丁克”,对我国传统婚姻家庭影响很大。性自由被我国一些人群误解甚至曲解,出现普遍的非法同居以及婚外情社会现象,还有受社会压力及西方文化的影响婚后愿加入“丁克”一族。这些社会现象不利于我国的婚姻家庭稳定,具体表现就是离婚率的持续升高,对传统的婚恋观、价值观产生了十分深刻的影响。

(三)身边环境的影响

高知女性受大众传媒、家庭环境、同学朋友同事等身边环境影响比较大,具体影响如下:

1.大众传媒

在《文化、传媒和“意识形态效果》一文中,斯图亚特·霍指出,“选择建构社会影像和‘社会知识’是现代传媒首要的文化功能。大众通过传媒建构的知识和影像来体味他们曾经经历过的现实生活来认知世界。”[5]由此可见,传媒影响人们的道德、思想和价值观念。近几年来,高知女性的婚恋观受以婚恋为题材的影视作品及相亲交友节目的影响比较大,不可避免地产生了一些如享乐主义、拜金主义等婚恋观,带来了一定负面影响,并且有一些传媒对高知女性的负面报道,使社会对她们的看法存有误解,进而影响了她们的婚恋。

2.家庭环境

最新发布的《2015年关于中国人婚恋状况的调查报告》指出,父母的感情状况会对子女婚姻、恋爱、生活等方面产生重要影响,其中父母感情有问题的家庭的孩子对婚姻选择更加谨慎。同时父母的婚恋观、家庭幸福指数、家庭成员结构等因素对高知女性的婚恋产生一定的影响,家庭成员结构如单亲家庭成员结构、流动人口家庭成员结构、重组家庭成员结构、空巢家庭成员结构等,都会影响高知女性的婚恋观。

3.同学朋友同事

高知女性对于婚恋问题在同学朋友中一般能得到理解与支持,因而比较认同他们给予的意见,加上平时他们交流频繁,可见同学朋友对她们的婚恋影响要大于父母对她们的影响。

(四)自身因素影响

首先,生理因素。影响高知女性婚恋的生理因素是年龄大,厦门大学余章宝副教授认为:“高学历教育无疑推迟了女性介入婚姻市场的年龄,使得女性到了有足够精力谈婚论嫁的时候已经在青春年龄上处于劣势。”读完书之后社会环境使女性将精力过多地放在职场竞争上,认为应该先立业后成家,这样又耽误了一些时间,年龄越拖越大,影响高知女性的婚恋。

其次,心理因素。心理专家分析,现在的婚姻关系让不少单身青年产生了“恐婚”的心理,特别是一些大龄高知女性,这种恐惧感会更强烈。七成以上的受访者表示青春易逝,年龄越大,越不敢轻易开始。

三、解决高知女性婚恋问题的对策与建议

(一)正确自我认知,建立适合自己的择偶标准

《2012年中国人婚恋状况调查报告》称,不愿意调整择偶标准的是女性,她们选择宁缺毋滥。36.1%的女性在尚未到理想结婚年龄的情况下,坚持不降低择偶标准;而33.5%的女性在已经错过理想结婚年龄的情况下,仍坚持不降低择偶标准。随着女性年龄越来越大,其择偶优势越来越少。由于男性已经付出且不可收回的成本远远低于女性,她们更不愿意放弃原来的标准,反而标准越来越刚性,这样越不好找对象。因此,高知女性只有适当降低择偶标准,才能在婚恋市场中占据优势或有利地位。

(二)在幼儿园基础上扩建“托幼”机构,解决高知女性生育后家庭与工作之间的矛盾

高知女性生育后,家庭与工作之间的问题也是婚恋中的疑难问题。全国人大代表、国家卫计委科学技术研究所所长马旭建议建立“托幼”机构,保障女性在生完孩子后孩子有人带。虽然目前在讨论研究学前教育法,但覆盖的范围主要是3到6岁的幼儿园教育,而0到3岁存在空缺。同时也存在“归属”问题:教育部认为0到3岁的儿童应该是“养”而不是“教”,卫计委则认为这属于早期教育。因此要建立专门针对0岁-3岁儿童的“托幼”机构。幼儿园向0 到3岁扩展,在幼儿园的基础上扩建“托幼”机构,并立足于社区,由教育部和卫计委共同管理。“托幼”机构又不同于幼儿园,它不仅包括教育,也与医疗有关,包括儿童的保健、喂养等[6]。确保高知女性生完孩子后,照顾孩子和工作两不误。

(三)提升社会对高知女性的认知和接受程度

首先改变男性对性别角色的传统认知。婚恋问题是双方相互之间的问题,高知女性婚恋问题还与男性相关,虽然社会不断进步,但在男性心中传统的社会性别角色规范依然存在。女性对性别角色观念的认知不同群体存在显著差异:在社会地位、经济收入、受教育程度方面都处于较高地位的“三高”高知女性,对传统社会性别角色的认同度普遍越低;反之,在社会地位、经济收入、受教育程度方面都处于较低地位的女性,则对传统社会性别角色认同度高。而大多数男性,仍然受到儒家文化根深蒂固的影响,对那些无论从思想上还是行动上都在力求摆脱传统性别角色规范的高知女性持有排斥态度,接纳程度低。他们普遍认为,女性要偏重于家庭角色的扮演,对社会角色的扮演要轻一些。如果设法改变男性对传统性别角色的认知,那么对解决高知女性的婚恋问题就会起到显著的作用。其次要转变社会媒体对高知女性的片面认知,以正确的视角看待高知女性的婚恋问题,营造积极向上、健康和谐的社会文化环境。

(四)丰富真实可靠的婚恋资源

众所周知,高知女性的事业占去大部分时间和精力,并且交际圈比较狭窄。虽说随着社会网络及媒体的发展,社会交友方式增多,但可靠的针对性的资源平台比较少,人们对此的认可度也比较低。因此,要建立真实可靠的针对高知女性的社交平台,丰富异性资源信息库;与此同时,还要规范并完善婚介市场,定期开展各种联谊活动及相亲大会,扩大交际圈,提高社交能力,丰富婚恋资源,从而为高知女性的择偶创造更多的机会。

四结束语

首先从山东高知女性的婚恋观调查统计分析来看,山东高知女性未婚人数还比较多,占调查人数一半以上;择偶途径多样化,比如像网站交友、相亲联谊会、婚姻介绍所等交友方式越来越被大家认可;择偶标准比较理性,但也有较强的完美化倾向,有点不切实际。山东地区受孔孟文化的影响比较深刻,很大部分高知女性对婚外情及生育观都比较保守。其次影响高知女性婚恋的因素是多元复杂的,诸如传统婚恋观、西方文化涌入、身边环境、自身因素等等;关于身边环境的影响因素又有大众传媒、家庭环境、同学朋友同事等。再次提出高知女性婚恋问题的对策与建议,特别是现代社会关注的高知女性生育后孩子的抚养问题,容易与工作产生矛盾,我们社会要建立完善的“托幼”机构,解决高知女性生育后顾之忧。

参考文献:

[1]代小琳.解读:职业女性婚姻状况[N].北京晨报,2006-09-01.

[2](德)恩格斯.家庭、私有制和国家的起源[M].北京:人民出版社,1962.311.

[3]资江.关于《非诚勿扰》的研究报告[J].传媒视点.2011.(07).

[4](美)杰拉尔德·R·莱斯利.社会脉络中的家庭(第五版)[M].伦敦:牛津大学出版社,1982.408.

[5]文斌.大众传媒环境下大学生的婚恋观[J].成功(教育).2011,(10):1-2.

[6]李婷婷.国家卫计委马旭:建立0-3岁“托幼机构[EB/ OL].http://www.bj.xinhuanet.com/bjyw/2016-03/06/c_ 1118245236.htm.

(责任编辑:张希宇)

[基金项目]本文是2015年度山东省文化艺术科学“女性与传统文化”专项课题研究(课题编号:15NX05)的阶段性成果之一。

[中图分类号]C913.1

[文献标识码]A

[文章编号]2095—7416(2016)03—0061—04

收稿日期:2016-05-20

作者简介:刘露(1984-),女,山东滕州人,管理学硕士,山东管理学院图书馆馆员。

——基于1990年-2016年期刊发文数据的计量分析

——基于对新乡市大学生的调查