北京市居民体育活动参与和服务需求现状

王凯珍 李骁天 邢晓燕

摘要:采用问卷调查和数理统计法,对北京市16个区县、2个经济开发区居民以街道、乡镇为抽样框进行随机抽样和入户问卷调查,共抽取样本量3 316个。采用描述性统计方法,对数据进行百分比统计分析、描述,并进行卡方统计分析。研究结论:比较2001年、2008年、2014年北京市3次现状调查结果,参加体育活动的人数和体育人口的百分比逐次增高;不参加体育活动的人数百分比逐次减少。北京市女性居民体育人口高于男性1.42百分点。北京市居民参加体育活动的前3位动机是,增强体力与健康、消遣娱乐、防病治病;参加体育活动的前8位内容是健步走、跑步、健身路径、羽毛球、排舞、骑车、乒乓球、门球,前2类体育活动与全国相同都是场地设施依赖程度低、体育技能要求低、体育装备要求低的“三低”项目。北京市居民前3项体育服务需求排序为体育活动场地、体育健身组织、国民体质监测。国民体质监测已上升到首要体育服务需求的第2位。北京市居民首要体育需求的选择性差异较大。

关键词: 北京市;居民体育活动;服务需求;国民体质监测;群众体育

中图分类号: G 80051文章编号:1009783X(2016)04029207文献标志码: A

“十二五”期间,随着北京市经济社会的不断发展,群众体育工作取得了令人鼓舞的成绩。为全面把握北京市“十二五”末期居民体育活动参与和需求状况,同时也为科学制定北京市“十三五”时期群众体育发展规划提供依据,北京市体育局与首都体育学院第3度联手,于2014年底开展了大规模的北京市第3次群众体育现状调查,主要内容包括《北京市区县公共体育服务供给状况调查》《北京市居民体育活动参与和服务需求现状调查》《北京市区(县)体育社会组织现状调查》《北京市街道(乡镇)体育社会组织建设状况调查》《全民健身计划(2011-2015年)》和《北京市全民健身实施计划(2011-2015年)》实施效果调查等。“北京市居民体育活动参与和服务需求现状调查”是北京市第3次群众体育现状调查的主要内容之一。本专题调查在借鉴和参考前2次调查内容的基础上,修订和完善了调查的内容,引入了专业调查机构,改进了调查的方法,弥补了之前调查的不足,推动北京市群众体育调查走上了制度化、科学化的道路。

1研究方法

本研究主要采用问卷调查和数理统计法,对北京市16个区县、2个经济开发区居民以街道、乡镇为抽样框进行了随机抽样和入户问卷调查,共抽取样本量3 316个。采用描述性统计方法,对数据进行百分比统计分析、描述,并进行卡方统计分析。

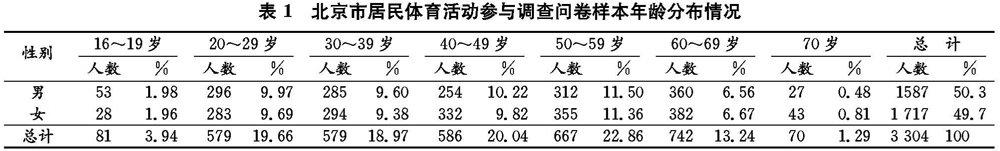

本次调查以北京市16~70岁居民的体育活动参与和服务需求现状为研究对象。采用多阶段随机抽样的方法进行抽样,按照PPS的方法分配样本量。首先进行分层。将北京市16个区县及经济开发区、燕山划分为第1层。划分标准包括人口规模、经济发展水平等。由于核心城6区的人口以城镇居民为主(占97%),此区域只抽取城区的城镇居民。其他10区县,除要执行城镇样本外,还要执行乡村样本。我们按照城镇和乡村人口的实际比例进行抽样设计,分2个阶段进行抽样。第1阶段抽样:按照北京市统计局2013年末各区县人口规模数据,确定各个区县的城区和乡村抽样样本量;第2阶段抽样:城区和乡村分开进行样本抽样。城区样本的选取,根据国家统计局公布的居委会名单进行简单随机抽样。乡村样本的选取,根据区县的行政村列表,随机抽取区县下辖的行政村。本次调查共完成样本量3 316个,其中12份问卷中的学历变量有误被删除,有效样本3 304个(见表1)。

2研究结果与分析

2.1北京市居民体育活动参与基本情况分析

北京市2013年统计年鉴中16~70岁户籍人口1 038万4 000人,7~70岁户籍人口1 095万2 000人,北京市16~70岁体育人口百分比为37.20%,如果将正常上体育课、开展课外体育活动的中小学生和大学一二年级学生计为当然体育人口,北京市7~70岁体育人口(经常参加体育锻炼的人数)百分比为49.8%,比2008年的49.1%[1]增长了0.7%。由表2可见:15年来北京市3次现状调查中参加体育活动的人数和体育人口的百分比逐次增高;近1年没有参加体育活动的人数百分比逐次减少,从近1/3下降到约1/5居民,下降的幅度逐次加大。

2.1.1北京市不同性别居民体育参与情况

对北京市不同性别居民体育活动参与情况研究发现,性别与体育活动参与处于临界显著(Pearson chi2(2) =5.818,P<0.05)。在体育人口中男性居民占17.89%,女性北京市居民占19.31%,女性超过男性体育人口1.42百分点。不参加体育活动的居民中男性高出女性1.12百分点。参加体育活动但达不到体育人口标准的居民占42.72%,其中男性高出女性1.54%。

2.1.2北京市不同年龄段居民体育参与情况

北京市16~20岁的体育人口占39.51%,20~29岁的体育人口占24.70%,30~39岁体育人口占32.30%,40~49岁体育人口占36.70%,50~59岁的体育人口占47.68%,60~69岁的体育人口占46.67%。由图1可见,北京市16~20岁年龄段体育人口百分比较高,20~29岁年龄段体育人口百分比最低,30~59岁3个年龄段体育人口百分比逐段提高,60~70岁年龄段体育人口百分比略有下降。该结论与国家《2014年全民健身活动状况调查公报》的结论“20~69岁人群呈现出随年龄增大经常参加体育锻炼的人数百分比逐步上升的总体趋势”相近[2]。

2.1.3北京市居住不同类型社区居民体育参与情况

对居住在北京市不同类型社区的居民体育活动参与情况的研究发现,居民居住的社区类型与体育活动参与相关,Pearson chi2(2)=32.71,P=0.001<0.05。由于不同类型社区的居住条件不同,居住人群的经济状况不同,社区提供的体育公共服务条件有一定差异,直接影响居民体育活动的参与度。由表4可见,不同类型社区居民体育人口比例由高到低依次是商品房社区、单位社区、回迁社区、农村社区、传统老社区、经适社区。

2.1.4北京市不同学历居民体育参与情况

对北京市不同学历居民体育活动参与情况研究发现,学历与体育活动参与显著相关,Pearson chi2(4)=21.64,P<0.05,表明学历与体育活动参与存在一定关联。由表5可见,中学学历的体育人口高于小学和大学学历。参与过体育活动的大学学历居民高于其他2类学历的居民。不参加体育活动的小学学历居民高于其他2类学历的居民。

2.2北京市居民体育活动参与行为分析

2.2.1北京市居民体育活动参与动机分析

由图3可见,北京市居民参加体育活动前3位的动机是:增强体力与健康占31.80%,消遣娱乐占20.23%,防病治病占18.31%。与2008年调查的前2位动机相同,第3位防病治病取代了提高运动能力[3]。男女参加体育活动的动机有差异,男性偏重提高运动技能、技巧类,女性偏重美容、减肥与塑身类和健美类。

2.2.2引导北京市居民参加体育活动的因素分析

在对北京市居民受哪些因素影响参加体育活动的调查中发现,如图4所示,占据前3位的因素分别是:受同事或朋友影响占30.91%,受家庭成员影响占24.82%,受体育新闻及电视转播或体育广播影响占14.47%。男女无显著性差异。

2.2.3北京市居民体育活动项目参与状况分析

调查结果显示,北京市居民参与率最高的体育活动项目是健步走,占24.29%,其次是跑步,占12.84%,第三是健身路径,占11.79%。健步走超出第2位跑步近1倍。羽毛球、排舞、骑车、乒乓球、门球排4~8位。男、女在跑步、篮球、足球、力量练习和排舞、健美操、舞蹈、瑜伽等项目选择上有显著差异。

2.2.4北京市居民最希望参加的体育活动项目分析

健步走、跑步、羽毛球、健身路径、广场舞、游泳是北京市居民最希望参加的6种体育活动项目。男性与女性在最希望参加的项目选择上无显著差异,但男性居民对力量练习、跑步、骑车、乒乓球、健身路径的选择多于女性,这类运动基本属于个人类型的体育活动。女性居民对舞蹈类、瑜伽、健美操、健步走、羽毛球、广场舞的选择多于男性,这类项目基本属于群体型的体育活动(如图3、图4所示)。

2.2.5北京市居民体育活动参与方式分析

由图6可见,北京市居民体育活动参与方式为个人锻炼形式最多,占41.36%,和朋友一起锻炼占32.14%,和家人一起占20.39%。女性偏重参加社区体育活动、男性偏重个人锻炼。前3位排序与全国2014年全民健身活动状况调查结果相同[2];但与本市2008年的调查结果相比,前2位排序相同,第3位和家人一起锻炼取代了参加社区活动;个人锻炼的比例由2008年的67.7%下降到了41.36%[3]。

2.2.6北京市居民体育活动参与时间段分析

1)周一至周五工作日期间参加体育活动的时间段分布。

北京市居民在周一至周五工作日期间参加体育活动的时间段排位第一的是18点以后,占57.28%,其次是9点之前,占32.87%,其他时间段比例极小,晚晨练特点明显。这一结果与2008年的调查结果一致。

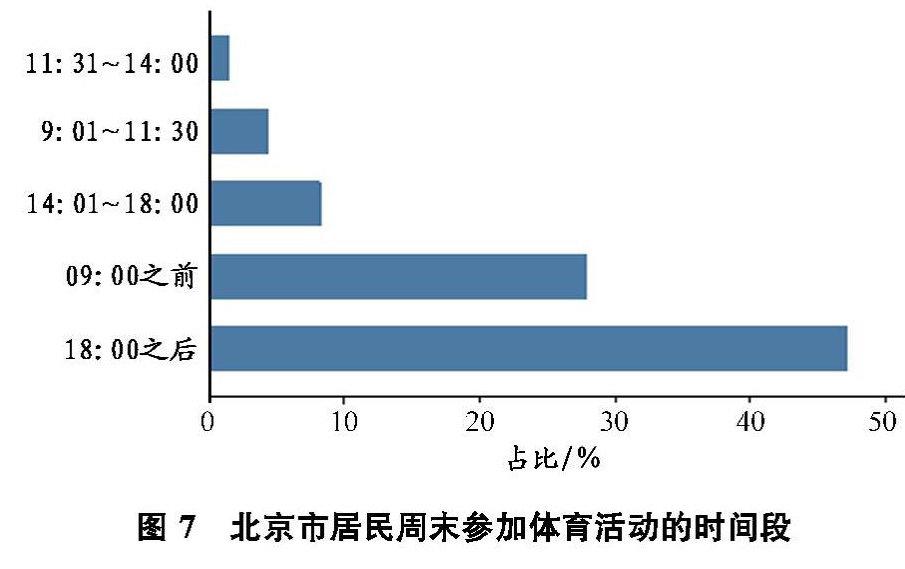

2)周末参加体育活动的时间段发布。

由图7可见,北京市居民周末18点以后和9点之前参加体育活动的比例与工作日相同。不同的是14:01至18:00,占到了9.24%,说明居民参加体育活动周末比非周末的选择性更大。周末和非周末女性18点以后锻炼的比例都明显多于男性,周末男性下午锻炼的比例明显多于女性(如图8所示)。

2.2.7北京市居民体育活动中断状况分析

1)中断体育活动的时间和年龄。

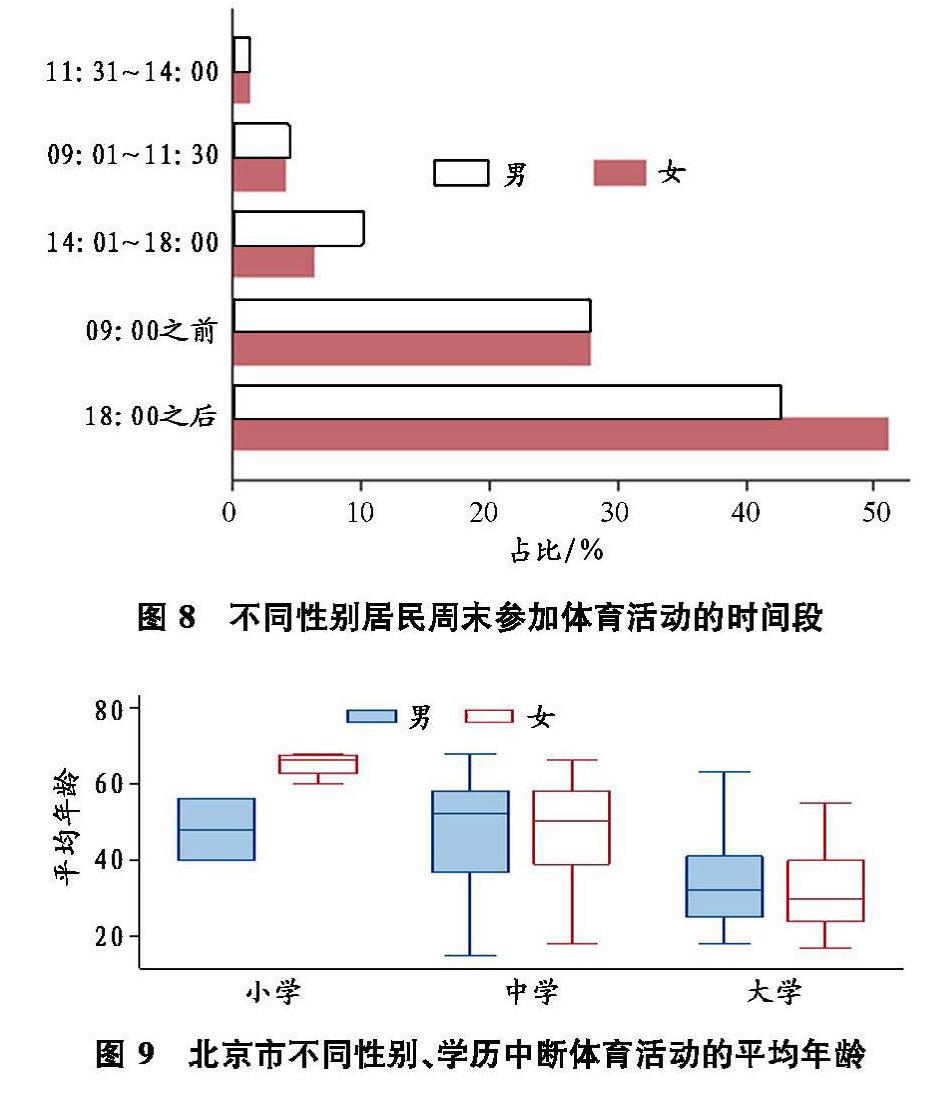

有10.32%的北京市居民中断过体育活动,中断时间平均为2.44年。男性北京市居民平均中断时间为2.46年,女性北京市居民平均中断时间为2.43年,女性与男性居民中断时间无显著性差异。居民平均中断的年龄为40.3岁,区间为23到57岁。女性居民由60岁向20岁过渡。男性随着学历的升高,中断的平均年龄呈波浪型,先由40岁提高到50岁,再降到40岁以下(如图9所示)。

2)中断体育活动的原因。

由图10可见,北京市居民中断体育活动前3位的原因是,工作忙占27.55%,家务忙占20.21%,生病占13.77%。女性前6位中断原因中,家务忙、惰性的比例明显高于男性。男性中断锻炼受场地影响较大(如图11所示)。

2.2.8北京市居民不参加体育活动的因素

对非体育人口的调查结果显示,制约北京市居民参与体育活动的原因居于首位的是工作忙、没时间,其次是没兴趣,第三是惰性(如图12所示)。该排序与《2014年全民健身活动状况调查公报》中,因为“没时间”而不参加体育锻炼的人数百分比最高,为30.6%,其他依次是“没兴趣”“惰性”等[2]的排序相同。北京市男性居民认为身体很好、不用参加的比例明显高于女性,女性居民认为家务忙、没时间参加的比例明显高于男性,其余无差异(如图13所示)。

2.3北京市居民参加体育活动的场地选择

北京市居民参加体育活动较为集中的6大场所是:住宅小区空地,占31.2%;公园,占29.9%;住宅小区体育场地,占27.8%;自然区域,占18.2%;公路旁,占17.0%;广场,占16.3%(见表6)。居住区周围的场所和公园更受体育活动者的青睐。学校的体育场地设施数量最多,但使用的人数仅占0.7%,学校体育场地设施的开放使用还有很大的潜力。

2.4北京市居民体育健身服务使用、需求和满意度分析

由表7可见,北京市16~70岁居民2014年各类体育服务的使用比例依次为体育活动场地(占81.1%)、科学健身知识或健身活动信息(占35.9%)、体质测量与评定(占18.4%)、体育健身组织(占17.6%)、大众体育比赛或者展示活动(占12.1%)、体育活动项目指导(占8.4%)。目前,体育服务满足居民健身需求的能力处于中上水平,接近基本能够满足,各项体育健身服务间没有显著差异。

由表8可见,北京市居民对体育健身服务的首要需求前3位依次为体育活动场地、体质测量与评定、体育健身组织,次要需求依次为体育健身组织、体育活动场地、科学健身信息。上述结果显示,体育活动场地依然是体育健身服务的主要内容。将体质监测服务作为首要需求的被访者人数远高于体育活动场地之外的其他服务,显示随着生活水平的提高,北京城乡居民日益关注身体健康状况,导致体质监测需求的释放。体育健身组织在首要需求中的比例为9.0%,但在次要需求中占比最高(占22.1%),提示在满足基本健身条件后,发展培育体育健身组织是提升体育服务质量的关键步骤。

2.5体育健身服务分项需求分析

2.5.1体育活动场地的使用与需求

由表9可见,北京城乡居民经常使用的前6类体育场地依次为:住宅小区空地(占31.2%)、公园(占29.9%)、住宅小区体育场地(占27.8%)、自然区域(占18.2%)、公路旁(占17.0%)、广场(占16.3%);希望增加的前6类体育场地依次为住宅小区体育场地(占43.6%)、公园(占35.5%)、住宅小区空地(占29.5%)、公共体育场馆(占29.4%)、自然区域(占24.5%)、健身

会所(占20.5%)。希望今后增加的体育活动场地类型前5类依次为住宅小区体育场地、公园、公共体育场馆、住宅小区空地、自然区域。

住宅小区体育场馆、公园、自然区域的使用比例和希望增加比例均较高,且希望增加比例明显高于现有使用比例,说明这类场地在满足市民健身活动场地需求中已经发挥重要作用,且有较大的增长空间。建议稳步增加住宅小区体育场馆、公园、自然区域体育活动场地的供给。

公共体育场馆、健身会所目前使用比例较低,但希望增加比例远高于使用比例,说明具有较大的增长空间,因此,应重点投入资源,增加公共体育场馆、健身会所、单位体育场馆的供给。

住宅小区空地、广场希望增加比例略低,但具有较高的使用比例。可以预期,随着其他3类体育活动场地供给的增加,使用这类场地的健身者会进一步减少。

2.5.2参加体育健身组织与组织需求状况

体育健身组织是除了体育活动场地、国民体质监测之外需求较大的体育健身服务。见表10,参加人数较多的组织类型依次为社区自发组织(182人,占5.5%)、由社区发起的组织(155人,占4.7%)、由单位发起的组织(130人,占3.9%)、社区单位之外的自发组织(118人,占3.6%)、单位的自发组织(72人,占2.2%)。希望增加和改善的体育健身组织依次为社区的自发组织(857人,占25.8%)、由社区发起的组织(842人,占25.4%)、由单位发起的组织(395人,占11.9%)。此外,被访者对体育部门(协会)推动健身组织有较高的期望,10.1%的被访者(336人)希望增加和改善体育部门(协会)的健身组织。可见,社区和单位是市民参加体育组织的主要载体,社会与商业健身组织成为有益补充,众多被访者希望增加体育部门(协会)在健身组织中的作用。

在592名参加了体育健身组织的被访者中,335人(占57.6%)清晰地描述了所参加体育健身组织的名称或运动项目。被访者参加的健身组织共计开展约22个体育健身项目。见表11,开展多个健身项目的综合性健身团队的占比最高(100个,占29.9%)。开展单项活动的健身组织中,数量排在前9的依次为广场舞蹈队(63个,占18.8%),羽毛球(22个,占6.6%),乒乓球(14个,占4.2%),健步走(12个,占3.6%),登山(12个,占3.6%),健身操(12个,占3.6%),太极(12个,占3.6%),足球(9个,占2.7%)。323人(占55.4%)认为自己参加的健身组织需要政府支持,希望获得支持的类型依次为资金支持(140人,占39.8%)、场地支持(110人,占31.2%)、政策支持(45人,占12.8%)、人员培训(19人,占5.4%)。

参加了体育健身组织的被访者中,55.4%的被访者希望所在的组织获得政府的支持。最希望获得的支持为资金和场地。

被访者最希望增加和改善的体育健身组织类型依次为社区的自发组织、由社区发起的组织、单位发起的体育健身组织、由体育部门发起的健身组织。相比被访者目前参加组织的百分比分布,差距较大,即最希望增加改善的组织类型为由社区发起的组织和由体育部门发起的组织。

2.5.3大众体育赛事、展示活动的参与和需求

12.1%的被访者在近1年参加了1次及以上的大众体育比赛或展示活动。比赛或展示活动的主要组织部门依次为社区/(村)委会、单位、体育协会、体育行政部门、草根体育组织。更多的45~70岁女性被访者参加由社区/(村)居委会组织的大众体育比赛。更多的16~44岁男性城镇被访者参加单位组织的大众体育比赛。被访者对周边大众体育比赛或展示活动满足健身需求的评价在一般到基本能满足之间(M=3.53);被访者最希望由社区/(村)居委会组织大众体育比赛或展示活动,其次为单位、体育行政部门和体育协会。

2.5.4国民体质监测、健身知识和活动信息服务与需求

18.4%的被访者在过去一年参加了体质测量和评定。被访者今后希望增加的体质测量和评定项目前4项依次为:骨密度、亚健康、动脉硬化、心肺功能。

35.9%的被访者在过去一年关注过健身知识、健身活动信息。电视是被访者获取信息的主要途径,其他的信息途径依次为纸质报刊、网站、社区宣传、自媒体(微信、微博等)。45~70岁的中老年更加倾向于通过电视、社区宣传这类传统传播方式获取科学健身知识、健身活动信息;16~34岁的青年人更加倾向于通过网站、自媒体这样的网络传播方式获取科学健身知识、健身活动信息。农村被访者更加倾向于通过电视获取信息,女性被访者更加倾向于通过社区宣传获取信息,男性城镇被访者更加倾向于通过网站获取信息。希望增加的科学健身知识、健身活动信息途径依次为电视、社区宣传和网站。目前,最需要增加的是通过社区宣传、讲座、专业人士指导为居民提供科学健身信息。

2.5.5体育活动项目指导服务与需求

8.4%的被访者在近1年接受过体育活动项目指导。被访者接受指导最多的5个项目为游泳(占15.5%)、跑步(占15.4%)、篮球(占12.9%)、羽毛球(占12.5%)和瑜伽(占11.4%)。更多的16~24岁的被访者、更多的农村被访者获得体育教师的指导;更多的25~34岁、35~44岁的被访者选择通过专业教练、健身教练获取体育活动项目的指导;更多的45~59岁、60~70岁的被访者选择通过社会体育指导员获取体育活动项目的指导。此外,25~34岁、35~44岁的被访者还倾向于付费获取体育活动项目的指导,城镇被访者比农村被访者更加倾向于付费获取指导。

除了已经接受指导的项目,最希望在今后接受指导的5个体育活动项目依次为游泳(占19.6%)、羽毛球(占9.7%)、乒乓球(占8.2%)、健步走(占6.9%)和健美操(占6.8%)。在近1年没有接受过体育活动项目指导的被访者中(M=3041),22.2%的被访者希望在今后获得体育活动项目的指导。

3结论

1)2014年北京市16~70岁居民体育人口为37.2%,不参加体育活动的居民达20.07%,接近1/5。将在校生计为当然体育人口,北京市7~70岁居民体育人口为49.8%,比较2001年、2008年、2014年北京市3次现状调查结果,参加体育活动的人数和体育人口的百分比逐次增高,不参加体育活动的人数百分比逐次减少,从近1/3下降到约1/5居民,下降的幅度逐次加大。

2)北京市女性居民体育人口高于男性1.42百分点,16~20岁年龄段体育人口百分比较高,20~29岁年龄段体育人口百分比最低,30~59岁3个年龄段体育人口百分比逐段提高,60~70岁年龄段体育人口百分比略有下降。该结论与国家《2014年全民健身活动状况调查公报》结论相近。

3)北京市居民参加体育活动的前3位动机是,增强体力与健康、消遣娱乐、防病治病;参加体育活动的前8位内容是健步走、跑步、健身路径、羽毛球、排舞、骑车、乒乓球、门球,前2类体育活动与全国相同,都是场地设施依赖程度低、体育技能要求低、体育装备要求低的“三低”项目。北京市居民最希望参加健步走、跑步、羽毛球、健身路径、广场舞和游泳,应扩大受欢迎的专项体育活动场地的供给。

4)同事或朋友影响、家庭成员影响、体育新闻及电视转播或体育广播影响等是引导北京市居民参加体育活动的主要因素。工作忙没时间、缺乏兴趣、惰性等主观原因是制约北京市居民参加体育活动的前3位原因。工作忙、家务忙、生病是居民中断参加体育活动的主要原因。

5)北京市居民前3项体育服务需求排序为体育活动场地、体育健身组织、国民体质监测。首要体育服务需求排序为体育活动场地、国民体质监测、体育健身组织、科学健身信息、体育技能指导、大众体育比赛。国民体质监测已上升到首要体育服务需求的第2位。

6)北京市居民首要体育需求的选择性差异较大。近1年参加了体育活动的居民更倾向于将体育活动场地作为首要需求;45~70岁城镇近1年没有参加体育活动的居民更加倾向于将国民体质监测作为首要需求;25~44岁的居民更加倾向于将体育健身组织作为首要需求;16~24岁的居民更加倾向于将体育技能指导作为首要需求。

参考文献:

[1]王凯珍,李丽莉,李相如.北京市第2次群众体育现状调查与研究[J].首都体育学院学报,2010,22(4):1.

[2]国家体育总局.2014年全民健身活动状况调查公报[EB/OL].[20160510].http://www.sport.gov.cn/.

[3]李丽莉,王凯珍.北京市第2次群众体育现状调查与研究[M].北京:北京体育大学出版社,2012.