卧位牵引结合手法治疗前斜角肌综合征50例临床观察

周秋云

卧位牵引结合手法治疗前斜角肌综合征50例临床观察

周秋云

目的探讨卧位牵引结合手法治疗前斜角肌综合征的疗效。方法将100例前斜角肌综合征患者按照随机数字表法分为治疗组和对照组,各50例。治疗组采用牵引加手法的治疗方案,对照组单纯采用牵引治疗。对比两组治疗效果。结果治疗组总有效率96.0%,对照组总有效率82.0%,两组比较,P<0.05;两组患者治疗后主观感觉、上肢肌力和上肢腱反射均有所改善,但治疗组改善程度更显著,明显优于对照组,P<0.05;疼痛视觉模拟量表(VAS)评分方面,两组治疗后疼痛程度均有所缓解,但治疗组缓解效果明显优于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。结论牵引结合手法治疗前斜角肌综合征,二者共奏温经散寒、舒筋缓急、通络止痛之功,疗效确切。

牵引;手法;前斜角肌综合征

前斜角肌综合征是指由前、中斜角肌肥厚痉挛或解剖学变异等多种因素导致的前斜角肌水肿、增生,斜角肌间隙狭窄,卡压穿行其间的神经、动脉而出现的一系列症候群,是临床常见病、多发病,老年人是该病的高发人群,但随着生活方式的改变,该病的发病年龄趋于年轻化[1-2]。本文对2011-01—2015-01我院收治的100例前斜角肌综合征患者采用卧位牵引结合手法治疗的效果进行回顾性分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2011-01—2015-01我院收治的100例前斜角肌综合征患者,所有患者均符合《中医病证诊断疗效标准》中有关前斜角肌综合征的相关标准[3]。按照随机数字表法将100例患者分为治疗组和对照组,各50例。治疗组男31例,女19例;年龄41~81岁,平均56.8岁;病程7 d~1年,平均3.8个月;其中后枕部疼痛6例,上肢放射痛22例,颈部及肩部酸胀、紧、麻22例;霍夫曼征(Hoffmann)均为阴性,受累部位C2~C7,合并高血压27例,合并糖尿病23例。对照组男26例,女24例;年龄36~77岁,平均53.9岁;病程5 d~10个月,平均3.3个月;其中后枕部疼痛9例,上肢放射痛21例,颈部及肩部酸胀、紧、麻20例;霍夫曼征(Hoffmann)均为阴性,受累部位C2~C7,合并高血压33例,合并糖尿病17例。两组一般资料比较差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 治疗组牵引:患者取平卧位,采用卧位牵引,头下垫枕,头部尽量保持中立位,重量设置为3~6 kg,牵引时间为20 min。手法:①患者取坐位,根据中医“以痛为腧”的原则,以阿是穴为主穴,点按的同时配以松解手法,在患者前斜角肌起止点用拇指尖以穴位为圆心作小圆周运动,顺时针揉压,揉压的力度要由轻到重,缓缓用力,速度由慢到快,最后控制速度为80~90圈/次,10 min/次。②患者取俯卧位,放松肩部肌肉筋膜,然后患者仰卧位,头转向健侧,采用点按手法,用拇指点按颈椎横突,用食指、中指和无名三指沿斜角肌走形分别放松和弹拨前、中、后斜角肌,然后再手法牵引前、中、后斜角肌。③将患者患侧上肢托起,使患者侧肩部肌肉充分放松,在患侧上臂施以滚法,然后按点风池、风府、肩井穴,时间约5 min。患侧上肢有酸麻、胀的感觉时,随后用双手拇指对按天宗、中府穴约3 min,最后点按极泉、曲池、合谷、内关,指拨腋神经和小海穴约5 min,揉搓上肢而结束。6次为1个疗程,30 min/次,每个疗程间隔1 d。治疗3个疗程进行结果评定。

1.2.2 对照组对照组单纯采用牵引治疗,方法同治疗组。

1.3 疗效判定标准治愈:患者临床症状基本消失,患肢活动自如;显效:症状、体征明显减轻,但劳动后仍有轻微疼痛或不适感;好转:临床症状部分有所改善,功能有所恢复;无效:临床症状及体征无改善或加重。

根据疼痛视觉模拟量表(VAS)评分,轻度疼痛:1~3分,中度疼痛:4~6分,重度疼痛:7~8分,极度疼痛:9~10分。

1.4 统计学方法应用SPSS 18.0软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,组间比较采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组疗效比较(表1)治疗组总有效率96.0%,对照组总有效率82.0%,两组比较,差异有统计学意义,P<0.05。

表1 两组疗效比较(n)

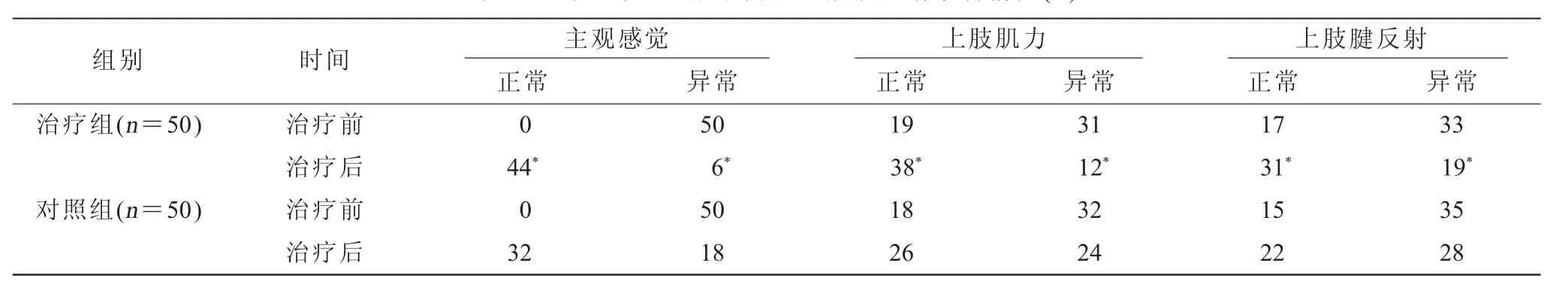

2.2 两组患者治疗后主观感觉、上肢肌力和上肢腱反射改善情况比较(表2)两组患者治疗后主观感觉、上肢肌力和上肢腱反射均有所改善,但治疗组改善程度更显著,明显优于对照组,P<0.05。

表2 主观感觉、上肢肌力和上肢腱反射改善情况(n)

2.3 两组疼痛程度改善情况(表3)两组治疗后疼痛程度均有所缓解,但治疗组缓解效果明显优于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。

表3 两组疼痛程度改善情况比较(±s)

表3 两组疼痛程度改善情况比较(±s)

组别例数VAS治疗前治疗后治疗组505.45±1.081.59±0.11对照组505.40±1.203.26±0.15 t值0.675-2.291 P值>0.05<0.05

3 讨论

前斜角肌起自颈椎第3~6的横突前结节,其纤维斜向前下方,止于第一肋骨的内上缘和斜角肌结节上。中斜角起于颈椎2~6横突后侧结节,亦斜行向下抵于第一肋骨上缘,前斜角肌附着点的后方。锁骨下动脉与臂丛神经从斜角肌与中斜肌之间穿过。斜角肌受臂丛发出的颈5~8神经根支配,有抬高第一肋骨的作用。两斜角肌的抵止部附近比较坚韧而缺少弹性,故该肌异常时,易在此处引起压迫周围组织[4]。导致斜角肌劳损的常见原因主要包括头颈长时间的侧屈或侧倾,如伏案工作、写字、看电视等,使前斜角肌长时间处于紧张收缩的状态,进而造成过度疲劳而损伤。另外,人体在长时间提拉重物时,由于在用力过程中,头部要向相反的方向用力,在长时间作用下,也很容易发生前斜角肌的损伤。可见,该病的发病是由于不良动作或姿势的长期牵拉而形成,

中医认为前斜角肌综合征属于“肩臂劳损”范畴,病因是由于积累性劳损或感受风寒而诱发,当经络受阻时,气血不畅,发生肿痛。治疗的关键在于化湿祛寒,通经活络,活血化瘀。牵引是放松颈部肌肉的有效辅助手段,有效的牵引可以解除神经、血管、脊髓的压迫,在较短的时间内缓解症状。手法推拿又可以解除肌肉的痉挛,因此,二者合用,较好的起到了化湿祛寒,通经活络,活血化瘀的作用。根据中医“以痛为腧”的理论,局部穴位点按可以解除斜角肌的痉挛,改善局部血液循环。运用穴位进行点、揉、按、弹拨等手法可以舒缓肌肉的紧张性同时活络筋脉从而改善椎动脉的血液流速进而达到治疗目的[5]。此外,推拿手法不仅对肌肉有放松的作用,对提高颈部血液流速也有重要的影响;点按还可以使颈部达到调和阴阳、通经止痛与舒经活络的效果[6]。本研究中,治疗组总有效率(96.0%)明显优于对照组(82.0%);且治疗组患者治疗后主观感觉、上肢肌力和上肢腱反射恢复至正常的人数明显高于对照组,均P<0.05。由于手法治疗改善了局部微循环及肌肉的痉挛状态,加快了代谢物的吸收,进一步减轻了对斜角肌与中斜肌之间锁骨下动脉与臂丛神经的压迫和刺激,因此可以有效缓解了疼痛。本研究中,两组治疗后疼痛程度均有所缓解,但治疗组缓解效果明显优于对照组,差异有统计学意义,P<0.05。

综上所述,采用卧位牵引结合手法治疗前斜角肌综合征操作简单,二者合用,共奏温经散寒、舒筋缓急、通络止痛之功,疗效确切。

[1]楼志勇,沈清河,边晓东.温针灸配合推拿手法治疗前斜角肌综合征疗效观察[J].浙江中医杂志,2013,48(7):523.

[2]卢胜海,蔡华海,杨晓龙.臭氧局部注射治疗前斜角肌综合征[J].中医正骨,2013,25(6):61-62.

[3]中华人民共和国中医药行业标准.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:202.

[4]邵文飞.手法整复加中药治疗前斜角肌综合征[J].浙江中西医结合杂志,2015,25(6):606-607.

[5]尹继勇,耿永波,刘权.推拿配合中药治疗前斜角肌综合征疗效观察[J].实用中医内科杂志,2010(5):108-109.

[6]王德瑜,李迎红,林建,等.三指揉拨法等系列手法配合活络油治疗前斜角肌综合征30例[J].光明中医,2010(1):63-64.

2015-10-19)

1005-619X(2016)04-0365-03

10.13517/j.cnki.ccm.2016.04.014

332000江西省九江市赣西北地质队职工医院