《事类赋》与《增补事类统编》所见宋清博物观之演变

张金铣 韩 婷

(安徽大学,安徽 合肥230039)

《事类赋》与《增补事类统编》所见宋清博物观之演变

张金铣韩婷

(安徽大学,安徽 合肥230039)

宋代吴淑所作《事类赋》是保存至今最早的一部赋体类书,后人在其基础上逐渐增补,至清代出现集大成之作《增补事类统编》。经过数次增补,版本较多,但出入不大,系出同源。编撰之宋代与增补之清代,在《事类赋》编撰过程中分类的变化在一定程度上反映不同时期社会环境的变更和博物观念的演变。较之宋代,清代在博物观上,增加了对社会人事制度的关注和重视,在事物的分类和命名上更符合近代科学理念。

《事类赋》;《增补事类统编》;分类;博物观

类书作为中国古代特有的工具书,是典籍之荟萃、知识之精华,创体以来对文献保存、知识传播和学术研究产生重要作用。《四库全书总目提要·类书类序》云:“古籍散亡,十不存一,遗文旧事,往往托以得存。”[1]从类书的萌芽《尔雅》,至最早见于着录的第一部类书《皇览》,经隋唐时期大型官修类书,到宋元类书种类繁多,终至明清时期类书走向兴盛和衰亡。清代类书编纂是对历代类书编纂成就的总结。

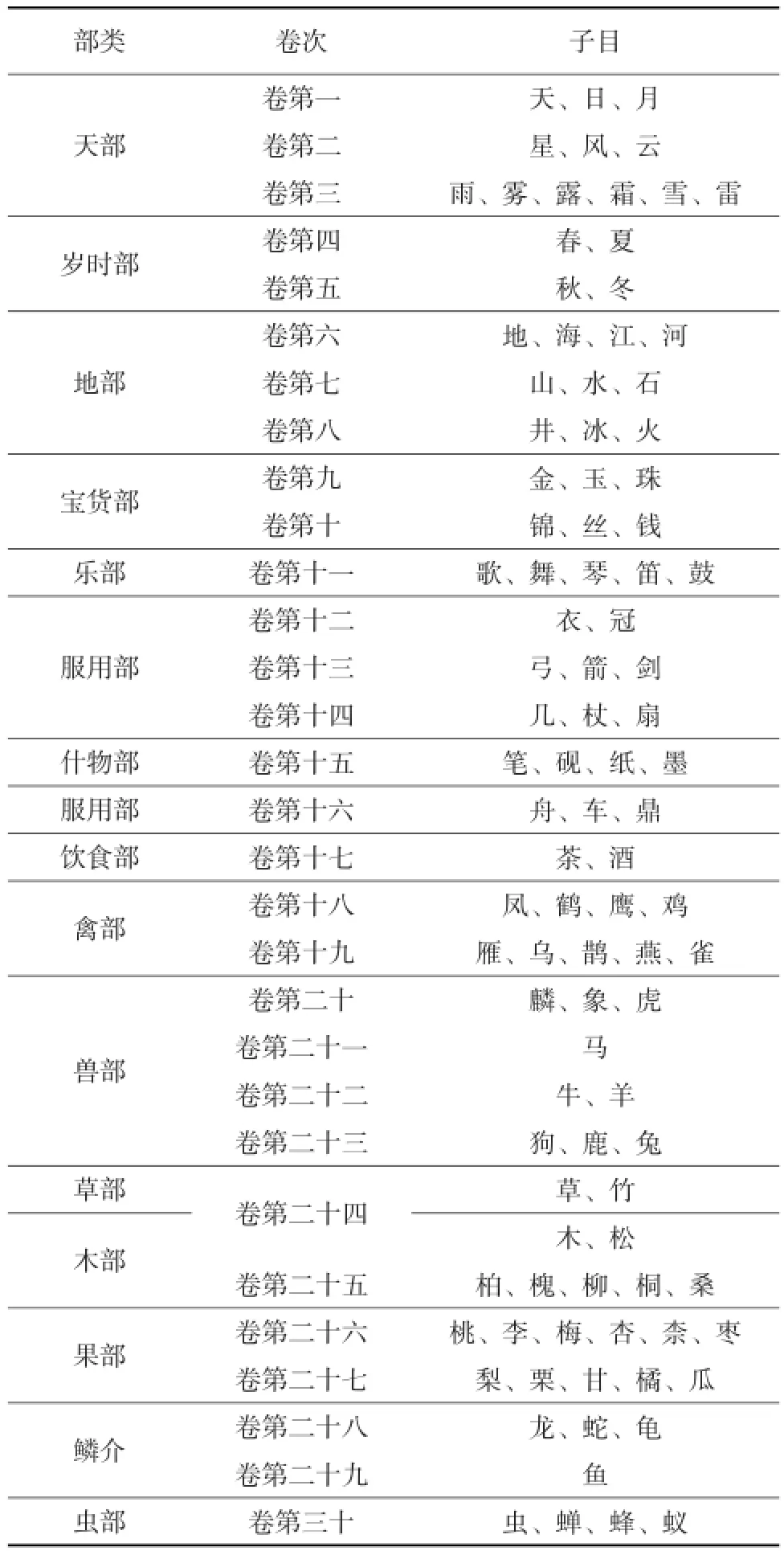

北宋吴淑《事类赋》(亦称《事类赋注》),是现存最早全用赋体形式撰成的类书。全书分为三十卷,其中天部三卷,岁时部二卷,地部三卷,宝货部二卷,乐部一卷,服用部三卷,什物部二卷,饮食部一卷,禽部二卷,兽部四卷,草木部、果部、鳞介部各二卷,虫部一卷,用赋体形式分门别类概述自然界各类常见事物,内容极其丰富。后世对其多有增补,尤以清代为甚。

目下关于《事类赋》及其增补文献的研究,多从文学角度出发,主要有权儒学的《宋刻本吴淑〈事类赋〉》[2]考查其版本及引文特点;周笃文、林岫《论吴淑〈事类赋〉》[3]从不同角度肯定其价值;廖源兰《武大藏本〈事类赋〉两跋辨伪》[4]考证武汉大学藏本中赵子昂跋和王择登跋均为托名伪作;王恩保《吴淑〈事类赋〉用韵研究》[5]、蒲锐志《吴淑〈事类赋〉体例简介》[6]分别介绍该书作者、体例、内容及其用韵特点等问题;刘培《〈事类赋〉简论》[7]认为该书反映宋初赋体文学继承了汉晋传统,指出该书不同于一般类书的特点;程章灿《〈事类赋注〉引汉魏六朝赋考》[8]及魏小虎《〈事类赋注〉的文献学研究》[9]则考查其文献价值。

《事类赋》作为赋体类书,反映了作者对自然的认识和宋代的博物观,对于探讨中国“博物”思想也有极高价值。北宋以后,对《事类赋》续补者很多,清代完成的《增补事类统编》是在《事类赋》基础上不断增补而成的集大成之作,不仅包括对自然万物分纲列目的赋咏,而且增加了对人类社会生活事物分门别类的赋对,也集中反映清代人的博物观。从宋代的《事类赋》到清代的《增补事类统编》,二者在内容选择和分类上的变化,体现了博物观在两个不同时期的嬗变。然学界对《事类赋》,尤其是其续补文献的研究相对较少,亦乏对其所见之博物观的研究。

一、《事类赋》

(一)《事类赋》的作者与版本

《事类赋》作者吴淑(947—1002),字正仪,润州丹阳(今江苏省丹阳市)人。自幼属文敏速,深得韩熙载、潘佑、徐铉等南唐文坛前辈的器重,举进士擢第,以校书郎直内史。归宋后,试学士院,授大理评事,预修《太平御览》《太平广记》《文苑英华》等书。历官太府寺丞、著作佐郎、始置秘阁,以本官充校理。迁水部员外郎。至道二年,兼掌起居注舍人事,预修《太宗实录》,再迁职方员外郎。咸平五年卒,年五十六。其著作除《事类赋》三十卷外,尚有《说文五义》《秘阁闲谈》《江淮异人录》等[10]。

据绍兴刻本《事类赋》之《边惇德序》所言,“淳化中博士吴淑进事类赋百篇于朝,太宗嘉其精赡,因命注释之。今观其书,骈四俪六,文约事备,经史百家传记方外之说,靡所不有,其视李峤单题诗、丁晋公青衿集用功盖万万矣。岁久罕传,郑公集群里以所藏善本修镂刻版,以备士大夫章句检讨之益。淑书用意浩博,将以贻惠来,然非郑公,不能广其说,使学者有所观览”[11],可见吴淑作此书原意在便于检览,为科举士子提供方便。郑公绍兴重刻使之得以广泛流传,今存世最早的版本即为此绍兴本。吴淑《事类赋》成书之后,历代多有刊刻,版本较多①南宋绍兴十六年(1146)两浙东路茶盐司所刻,现存最早的版本。明代:嘉靖十一年(1532)无锡崇正书院华麟祥刻本;嘉靖十一年(1532)蔡弼刻本;嘉靖十三年(1534)开封太守南宫白玶郡斋刻本;嘉靖十六年(1537)秦汴刻本;万历十七年(1589)宁寿堂刻本;明新安潘仕、潘杰刻本;明叶氏作德堂刻本。清代:乾隆二十九年(1764)华希闳剑光阁刻本;乾隆五十八年(1793)绣谷周氏令德堂刻本;嘉庆六年(1801)文盛堂刻本;嘉庆黄丕烈抄配残宋本;芥子园刻本。,可知此书很受重视且影响深远。1989年中华书局出版点校本《事类赋注》,书目文献出版社1997年出版影宋本《事类赋》。所刻《事类赋》版本虽多,但内容出入不大,多与宋刻本相近,系出同源。

(二)宋刻本《事类赋》的分类

宋绍兴刻本《事类赋》分十五个部类,部类之下分九十九个子目类,共分布三十卷,见表1。

二、增补《事类赋》典籍

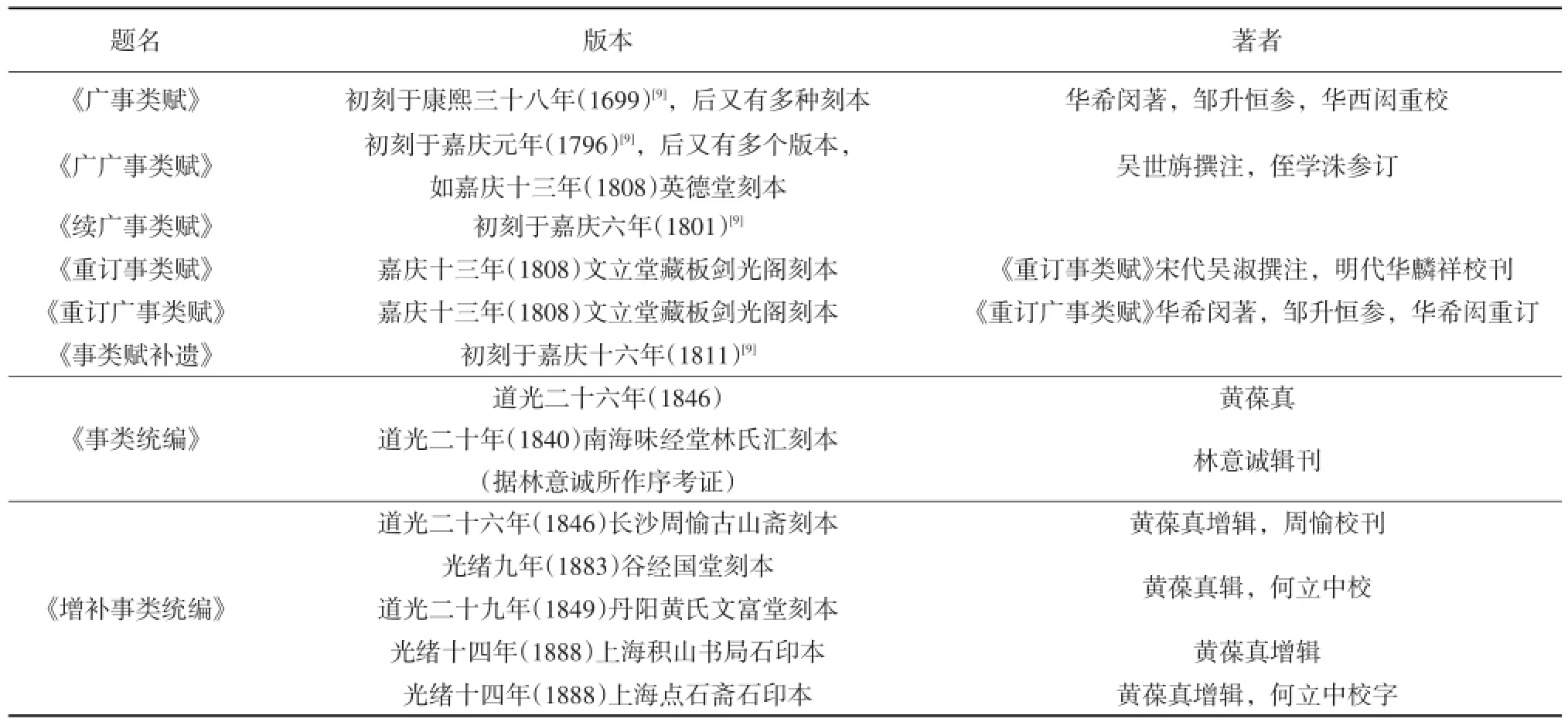

(一)增补《事类赋》著作及其版本

宋代吴淑《事类赋》之后,又在基本保持吴淑《事类赋》内容原貌的基础上,陆续增补新内容,重新分类编排,题以新名,并多次刻版印制。清代的类书编纂出现了前所未有的局面,类书的体例益精、种类、数量益巨、检索愈方便,是对历代类书编纂成就的总结。清代对宋吴淑所作《事类赋》这一类书进行增补刊刻恰好反映了清代类书编撰的这一特征。

表1 宋刻本《事类赋》[11]分类情况

(二)增补《事类赋》著作与《事类赋》的关系

《广事类赋》在《事类赋》的基础上,新增若干部类,如岁时部之后增加帝王部两卷,职官部四卷,仕进部一卷,礼乐部一卷,政治部一卷,文学部两卷,学术部一卷,技术部一卷,戚族部两卷,交际部一卷,闺阁部一卷,人品部两卷,人事部两卷等。一些部类之下新增若干目。《广事类赋》中并未着录《事类赋》的原有内容,是一种增补性质,但是这种增补没有着录在一起,不便于阅读、研究、检索,无论是从类书性质上还是版本上看均不够完善。故此清嘉庆十三年(1808)文立堂藏版剑光阁刻本的重订本,将两书同时重订,合为一套,很好地弥补了这一缺憾。但此次合刊并未将每一部类下新增子目随类柔合,实际上还是两本,仍存不足。

《广广事类赋》也是在《事类赋》基础上的增补,性质相同,不同的是不仅增加若干部类和子目,而且有些部类和子目与《事类赋》或《广事类赋》相同,但是内容却不同。

《续广事类赋》和《事类补遗》也是在《事类赋》基础上的增补。又有《事类统编》和《增补事类统编》,均是在原有基础上的增补。

表2 增补《事类赋》典籍情况②线装古籍文献资料参见安徽大学图书馆藏古籍文献。

《事类统编》主要是将前几本的成果混编在一起,以类相从,新增加的子目较少,优点在于每个部类的子目之下注明统编来源,如“事类”“广广”等字眼。

《增补事类统编》在原有基础上进一步编排和增加,但相比《事类统编》变化较小,所见五个版本各有特色,相较而言,光绪十四年上海点石斋石印本最为精良,在分类卷次上合理合并,将先前错乱修正,开本较小,携带方便,便于保存,各子目赋对,非增补的内容皆注明统编来源,继承了《事类统编》的优点。

三、《增补事类统编》

(一)《增补事类统编》的成书

李世捷为《增补事类统编》所作之序,“古人读书难,今人读书易,非今人才过古人。古无类书,虽有聪明才俊之本,非多见多闻多学而识不足以称博雅。今则类书汗牛充栋,凡中人之资,类能涉猎而药其前陋,盖登山而求玉,入水而挖珠,固不如适五邑之市,玉树珠林,左宜右有,取携尤优。自魏《皇览》经隋唐以来,类书裒集愈多,然或简而失之陋,或繁而失之芜,饾饤散漫,不优记诵,学者病焉,有宋吴淑已沈博绝丽之才效比事属辞之体,首撰《事类赋》百篇,约而举简而诙,后有学者搜其未备,又有广、广广、续广、补遗、增补,引而伸之,触类而长,六执之芳,各有千秋,合诸家之作勒为一书。上而日月星辰,下而山岭河流;大而兵农礼乐,小而草木虫鱼,于是乎备为天下大观,多见多闻多学而识”[12]。极言类书之用,又谈其利弊,至《事类赋》而言其精备,阐述了《增补事类统编》的成书过程,乃是在后世不断增补基础上合刊而成的集大成之作,蔚为天下大观。

《事类赋》典籍作为赋体类书,“旁搜博采,联以广学,得以见闻”,“四声之作,起于齐梁而盛于隋唐,遂以为取士之阶,协辞比事,法度纤密”,“差以综要,以事类隶赋,用优记诵于初学,尤宜今天子重鸿博之选,乐以词赋”[12]用以博闻多识,优于翻检记诵,裨益于科举,是其最主要的成书目的。

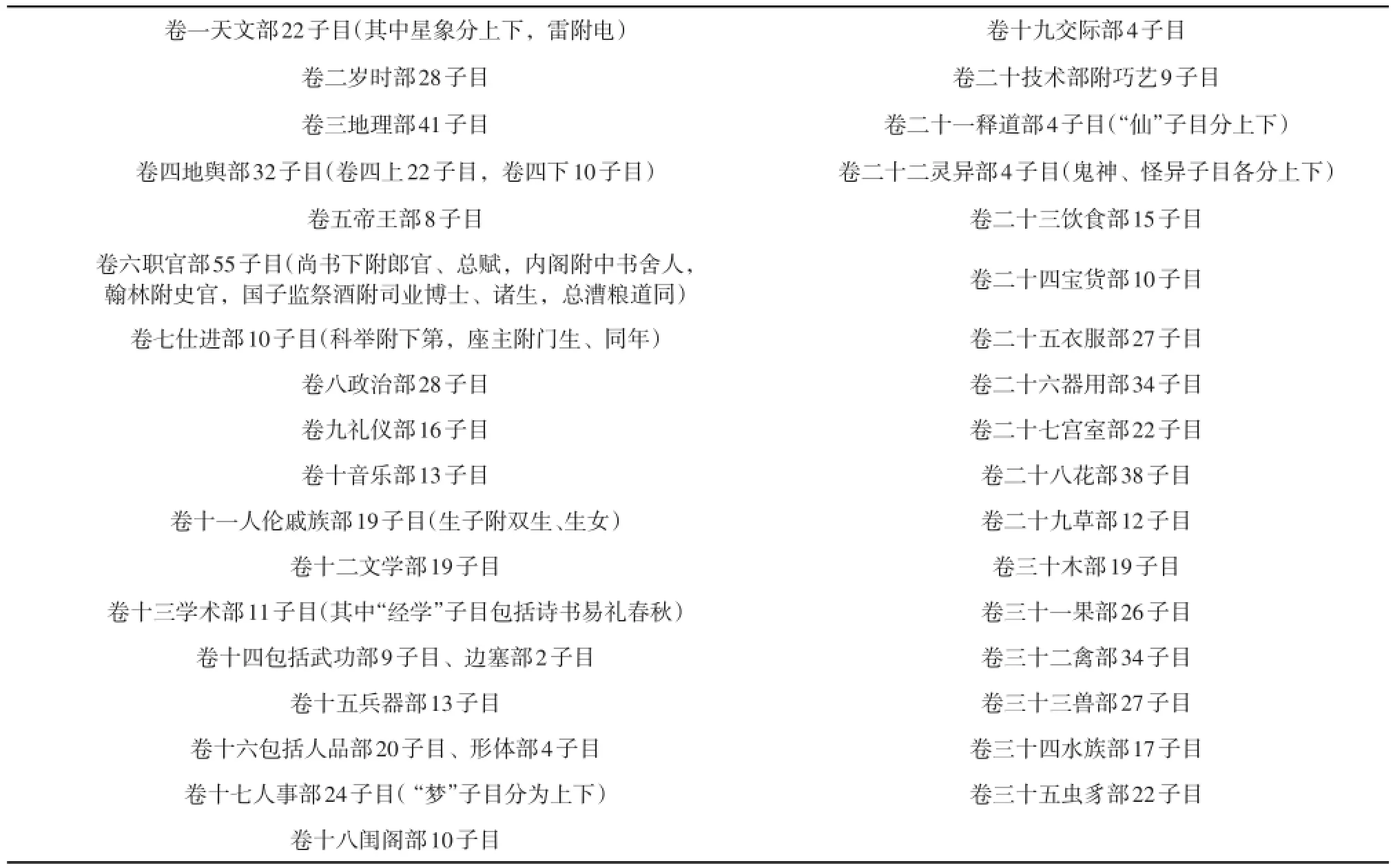

(二)《增补事类统编》的分类

增补《事类赋》典籍在《事类赋》基础之上,增加了新内容,尤其是在部类、子目,此以最后成书的《事类赋》的集大成之作《增补事类统编》为例,分析其分类特征,比较其与《事类赋》分类的变化,并探讨其所包含博物观的嬗变。

《增补事类统编》[13]分三十五卷三十五部类,依次如表3所示。

表3《增补事类统编》的分类情况

以上共三十五个部类,下分708子目。

四、《事类赋》与《增补事类统编》分类中体现的博物观

《事类赋》主要包括两大类:一是“自然”,二是“器用”。“自然”部分又分为天文地理和生物,天部、岁时部、地部属天文地理,禽部、草部、木部、果部、麟介、虫部属生物。在天文地理与生物之间插入关乎人事的器用,包括宝货部、乐部、服用部(什物部)、饮食部。这种分类安排,反映出作者的博物观念:首先是天部,其次是当时人们眼中与“天”密切关联的岁时部,再次是地部,表现了我国自古以来敬天畏地的观念。其后的“器用”则是与在天地之间生存的最为重要的人密切相关,反映当时人们已渐渐将人事视为天地间最为重要的部分,说明人文观念的上升和对人与自然界认识的提高。最后是属于自然的生物,包括动物和植物,在关乎人事的“器用”之后为天地间的其他生物,体现了人对自然界的认知和改造。

《事类赋》共三十卷十五部类(实际上为十四个部类,其中什物部为服用部的附卷),其中属“器用”的仅有四部类九卷,属自然的则多达十部类二十一卷,在一定程度上反映当时人对自然的认识和敬畏(尤其是作者吴淑)。“此时的博物观念脱离了先秦、秦汉时期懵懂混沌的状态,人们对博物学的关注不再局限于训诂名词或记叙异物,而强调通过自然界万物探究终极之理,反映出其时文人群体审美情趣与知识追求的深刻变化。”[14]

与《事类赋》相比,《增补事类统编》的内容上至天文地理、帝王将相,下至服饰杂物、一草一木,事无巨细,尽可能地涵盖当时人们所能接触的绝大部分社会与自然知识。进而通过不断划分类目和子类,将这些知识领域不断切割细化并加以排列组合,构筑起一个严密的知识网络。这一知识网络,正是时人观念中对于大千世界中各种知识秩序的具体体现。

在自然方面,无论是天文地理还是生物在分类上更加细致、科学,在部类命名上也更加符合近代科学理念。如将“天部”“地部”改为“天文部”“地理部”,岁时部仍安排在天文地理之间,并新增与农时密切相关的二十四节气,利于农事。每部类之下皆相应增加子目,使子目分类也更加科学细致,如将天文部地“星”改为“星象”,“雷”下附“电”,宋时只提及雷,认为电是雷的一部分,至清代则认识到雷、电是两个不同的自然现象。自然方面的生物,花、草、木、果、禽、兽、水族、虫豸八部类,将原有之“鳞介部”改为“水族部”,“虫部”改为“虫豸部”。另外增加花部及部下三十八个子目。相较《事类赋》的分类在继承原有分类传统的同时有所发展,更加细致全面,反映了人们对自然界认识的进步。

同时,在人事礼仪制度方面新增大量部类,包括地舆部、帝王部、职官部、仕进部、政治部、礼仪部、音乐部、人伦戚族部、文学部、学术部、武功部、兵器部、人品部、人事部、闺阁部、交际部、技术部、释道部、灵异部、饮食部、宝货部、衣服部、器用部、宫室部二十四部类,体现人类社会发展过程中,越来越多地关注和认识自然现象与自然科学,并加强对人事制度的重视,关注个人修养、生活器用,以及社会制度(这些制度也反映了一定的社会秩序)。

新增地舆部十九卷列出内地十八个省,每省之下含若干府州列历代郡县各名。这是以行政区划为依据的新分类思想,是在自然地理之上的政治区划,同时显示出清人博物观对空间和地域认知的增强。此下则是帝王、职官、仕进、政治、礼仪、音乐等与政治仕途密切相关的十四个部类。不仅在部类上,天文地理之下以帝王、君为首,并且其中的政治部以“帝德”为首,人伦戚族部以“君臣、父子”为首,人品部以“忠、孝、仁、义、智、信”为首,这种安排无不体现一种等级观念和儒家倡导的“君君臣臣,父父子子”的社会伦理秩序以及“忠孝仁义智信”的核心社会价值观念。而后是闺阁、交际、技术、释道、灵异五部,反映古代社会将女性、技艺、释道等划为较低等级的观念,闺阁部更是将“节妇”列在首位,之后列“妬妇”,一褒一贬之间突出当时社会对妇女“三从四德”的内在要求。饮食、宝货、衣服、器用、宫室五部类是在已有人事等级制度基础上的礼仪制度。其分类次序概括起来,即天、地、人、物的排列次序。在物的排列上也是根据与人类社会关系的密切程度加以编排。这种观念深受儒家政治秩序中天人思想等的深刻影响。如清代《古今图书集成·凡例》中所言:“法象莫大乎天地,故汇编首历象而继方舆。乾坤定而成,位其间者,人也,故明伦次之。三才即立,庶类繁生,故次博物。”[15]

分类的进一步细致、全面、科学,在很大程度上受到明末清初以来西学东渐思潮的影响,另一方面也是事物发展的内在规律,是人类认知水平提高的表现,是清人相较宋人在博物认识上的演进。但与此同时,这种分类思想也受到皇权和政治的影响,是当时社会制度的一个侧面。无论是《事类赋》,还是后来增补的各本《事类赋》,或者最终的集大成之作《增补事类统编》皆是某一个阶段的产物,有一定的社会基础,在分类中时时得以体现。

《事类赋》在分类和内容上的变化从一个侧面体现了中国博物学兴起的继承性与复杂性:一方面,与“格物”“致知”的博物传统有着深刻渊源;另一方面,随着东西方文化交流的扩展,中国对于天下的看法不断丰富。

对博物学的研究,既可以有纯粹学术研究层面的博物学,也可以有作为知识陶冶情操的公众博物学。可以把博物学理解为“旧学新知”,也不妨将其看作对当下现实社会起纠偏作用的文化传统。从前科学时代中国人观照世界的基本范式审视中国古代博物学传统,有可能在数理科学思维模式之外发现和建立新的世界图景,这恐怕是中国博物学最大的存在价值[7]。

五、余论

中国古代极早即已萌发博物观念,重视山川地理和人文景物,先秦时期就出现《山海经》《尔雅》等著作。至西晋张华《博物志》更是分类记载山水地理、飞禽走兽、神话故事、人物传记等。博物著作作为传统社会“观察世界的方式”,对人们认识世界万物起到推动作用,也反映了人们认识不断提高的过程,到近代形成了一门科学——博物学。“我国传统的博物观常常被褊狭地看作前科学时代粗糙知识和技能的杂烩,实际上是关于世界体认的基本思维方式,藉由博物学著作,与字书、医方、类书、杂抄等周边文献及人际传播等方式,扩散、沉淀而为常识、异闻,且为文人雅士和一般民众所津津乐道。中国博物学不仅是一个知识体系,而且是理解和体认世界的基本范式。中国博物学的关切点不在‘物’,而是镕铄天道、人事与物象,直面自身生存世界的理解方式、人生实践和情感体验。”[16]因此,中国博物学有独特的发端和兴起背景,自成一个体脉。

《事类赋》作为保存至今最早的一部赋体类书,见证了这一体例类书的变化,而此书编撰者在著书编辑的过程中,无论是体例的安排,还是分类的重新厘定和增设,甚至是类书内容的选择上,均体现出不同时期人们对自然界、人类社会万事万物认识的发展变化,尤其是编撰之宋代与增补之清代在内容和分类变化所反映的博物观嬗变。文章厘清清代对《事类赋》所作的增补文献,阐明相互之间的关系和见藏版本,主要从分类上分析了《事类赋》与《增补事类统编》中所见之宋清博物观。诚然,《事类赋》文献内容丰富,诸版本各有优劣,增补内容不尽相同,种类安排各有特色,尚有可为之处,亦为后续研究之努力方向。

[1] 永瑢,等.四库全书总目[M].北京∶中华书局,1965.

[2] 权儒学.宋刻本吴淑《事类赋》[J].文献,1990(2).

[3] 周笃文,林岫.论吴淑《事类赋》[J].文史哲,1990(5).

[4] 廖源兰.武大藏本《事类赋》两跋辨伪[J].武汉大学学报,1992(5).

[5] 王恩保.吴淑《事类赋》用韵研究[J].古汉语研究,1997(3).

[6] 蒲锐志.吴淑《事类赋》体例简介[D].合肥∶安徽文学,2009.

[7] 刘培.《事类赋》简论[J].济南大学学报,2001(5).

[8]程章灿.《事类赋注》引汉魏六朝赋考[J].古籍整理研究学刊,2000(2).

[9]魏小虎.《事类赋注》的文献学研究[D].上海∶华东师范大学,2004.

[10] 脱脱,等.宋史[M].北京∶中华书局,1977.

[11]吴淑.事类赋[M].北京∶北京图书馆出版社(中华再造善本),2006.

[12]黄葆真增辑.增补事类统编[M].光绪十四年(1888)上海积山书局石印本.

[13] 黄葆真增辑,周愉校刊.增补事类统编[M].清光绪十四年(1888)上海点石斋石印本.

[14]刘立佳.中古博物著作与博物观念研究[D].西安∶陕西师范大学,2014.

[15]陈梦雷,等.古今图书集成[M].北京∶中华书局,1986.

[16] 余欣.中国博物学传统的世界价值[N].中国社会科学报,2014-12-26-(A04).

I207.2

A

1672-3805(2016)03-0062-06

2016-03-24

张金铣(1965-),男,安徽大学教授,博士,研究方向为历史文献学、中国古代史。

——论唐代类书编纂的特点与价值