网络自我呈现和沉醉感对网络关系成瘾的影响

涂勤建,王 辰,胡 峰

(1.顺德职业技术学院 学生工作部,广东 佛山 528333;2.青岛科技大学 经济与管理学院,山东 青岛 266061;3.青岛沧口学校 心理教研组,山东 青岛 266011)

珠三角研究

网络自我呈现和沉醉感对网络关系成瘾的影响

涂勤建1,王 辰2,胡 峰3

(1.顺德职业技术学院 学生工作部,广东 佛山 528333;2.青岛科技大学 经济与管理学院,山东 青岛 266061;3.青岛沧口学校 心理教研组,山东 青岛 266011)

探讨网络自我呈现对网络关系成瘾的影响,以及网络交往沉醉感在其中的中介作用。使用青少年网上自我表现策略问卷、网络交往沉醉感问卷和网络关系成瘾问卷对470名大学生进行施测。结果发现在网络自我呈现策略、网络交往沉醉和网络关系成瘾之间,两两显著正相关,且网络交往沉醉感在网络自我呈现对网络关系成瘾的影响中起部分中介作用。

网络自我呈现;沉醉感;网络关系成瘾

网络在人们的日常生活中扮演着日益重要的角色,网络交往也成为一种新型的人际交往方式。CNNIC中国互联网络信息中心发布的《2014年中国青少年上网行为研究报告》显示,25周岁以下的青少年网民在网络交往工具使用上的表现非常活跃[1]。网络交往所具有的匿名性、继时性和超越时空性以及可存档性和可弥补性等特点[2-3],为人们提供了更多的社交机会以及与他人互动的必要连接,有助于个体社会适应和幸福水平的提升[4-5]。

然而,过度沉溺于网络交往则会导致网络关系成瘾等消极影响。网络关系成瘾是网络成瘾的一种亚型,是指过度使用聊天室、网络论坛等网络交际功能,沉迷于在网上建立、发展和维持亲密关系,而忽略现实中的人际关系的发展和维持,从而导致个体心理、社会功能受损的现象[6]。在网络成瘾影响因素的研究中,网络使用体验如沉醉感越来越受到研究者的关注[7-8]。沉醉感或沉浸感(Flow)这一概念最早由Csikszentmihalyi提出,是指个体专注于某一感兴趣的活动时所产生的高度愉悦感;在沉醉状态中,个体会沉浸在当前的快乐中,并出现时间知觉迟滞的现象[9]。沉醉感存在于人们生活的各个领域,随着网络的发展,研究者也逐渐关注到网络使用中的沉醉感。沉醉感具有自我强化功能,是个体行为的一种内部动力因素,会推动个体反复进行相关活动[10],可以看作是个体行为的一种内部动机。相关的研究也证实了沉醉感对网络成瘾的显著预测作用[8]。沉醉感的产生受到很多因素的影响,有研究者在自我决定的理论框架下探讨了沉醉感的产生——自我决定理论认为自主需要是个体一项重要的基本需要,自主需要的满足程度越高,个体相应的内部动机和行为倾向水平就会越高[11],研究也证实了自主需要的满足能正向预测个体的内部动机和沉醉感[12-13]。

自我呈现(self-presentation)又称自我表现或印象管理,最早由社会学家戈夫曼提出,指个体为了使他人按照自己的愿望看待自己而在他人面前展示自我的努力[14],即个体为了建立、维持或提炼其在他人心目中的个人形象,而与他人沟通一些关于他们自己的信息所采用的一系列行为,个体在这一过程中往往会采取一定的策略来呈现自我信息,以影响他人对自己的印象。网络自我呈现是线下自我呈现在网络中的延伸,网络空间的匿名性、异步性以及开放性等特点,为个体提供了一个不同于现实环境的理想自我表现平台[16]。在网络中,个体可以尽情地展示自我,建构出一个和现实自我相似或不同的虚拟自我;虽然社交网站中的自我呈现有助于提升个体的自尊和生活满意度水平[17],但个体在网络中的虚拟自我与病理性互联网使用显著正相关,热衷于虚拟自我的个体更容易网络成瘾[18]。因此本研究假设网络自我呈现能显著预测网络关系成瘾。

在网络自我呈现和沉醉感的关系上,研究表明网络交往的非即时性和匿名性等特点使人们对自我展示和表达拥有了最大限度的掌控权[19],能掌控或主宰自己的网络自我呈现活动。自我决定理论认为,自主和能力需要的满足会增强个体的内部动机;而掌控感是自主和能力需要满足以及沉醉感产生的一个重要影响因素[9,18]。因此,本研究假设网络自我呈现会增加个体的沉醉感。

基于已有的研究结果和自我决定理论,网络自我呈现和沉醉感会影响网络关系成瘾,同时,自我呈现还能通过沉醉感的中介作用对网络关系成瘾产生影响。因此,本研究拟在大学生群体中探讨网络自我呈现对网络关系成瘾的影响及其作用机制:沉醉感的中介作用。

1 研究方法

1.1被试

随机抽取武汉某理工高校在校大学生470人进行调查,回收有效问卷447份,有效回收率为95.11%,其中男生281人(62.86%),女生166人(37.14%)。

1.2研究工具

1.2.1网络自我呈现策略

采用雷雳[18]编制的青少年网上自我表现策略问卷,该问卷共25个项目,五个维度(找借口、事先声明、自我提升、逢迎和榜样化)。量表采用5点计分,得分越高表明个体自我表现策略使用越频繁。在本研究中,各维度的内部一致性系数α分别为0.78、0.80、0.91、0.81和0.80,总问卷的内部一致性系数α为0.94。

1.2.2网络交往沉醉感

采用Chang and Zhu[20]编制的网络交往沉醉感问卷,该问卷共包含4个项目,如“进行网络人际交往时,我感到时间过得飞快”,采用5点计分,得分越高表明个体体验到的沉醉感越强烈。在本研究中,该问卷的内部一致性系数α为0.77。验证性因素分析的结果表明:χ2/df=4.22,CFI=0.96,GFI= 0.95,RMSEA=0.06。

1.2.3网络关系成瘾

采用周治金、杨文娇[21]编制的网络成瘾类型问卷的人际关系成瘾维度,并对原始项目进行少许修改,将新兴的网络交往形式,如微博,纳入原有项目中。该问卷包括6个项目,采用5点计分,得分越高表明网络人际关系成瘾的程度越高。在本研究中,该问卷的内部一致性系数α为0.84。

2 结果

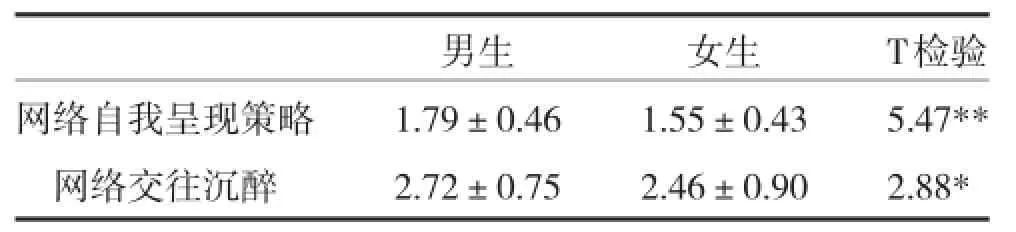

2.1网络自我呈现策略、网络交往沉醉和网络人际关系成瘾的性别比较

性别差异检验的结果(表1)表明,在网络自我呈现策略和网络交往沉醉的得分上存在显著的性别差异,男生的得分均高于女生。进一步依据平凡、周宗奎、潘清泉[22]使用的方法,将大学生在人际关系成瘾总分上的得分高于平均数1个标准差划为高分组,低于1个标准差划为低分组。网络关系成瘾高分组有60人,占总人数的13.42%,网络关系成瘾低分组有93人,占总人数的20.81%。检验结果表明,网络关系成瘾在男女生的分布中存在显著差异(χ2=4.37,p<0.05);在高分组中,女生有15人,占总人数的9.04%,男生有45人,占16.01%;在低分组,女生有32人,占总人数的19.28%,男生有61人,占总人数的21.71%。

表1 网络自我表现、网络交往沉醉的性别差异检验

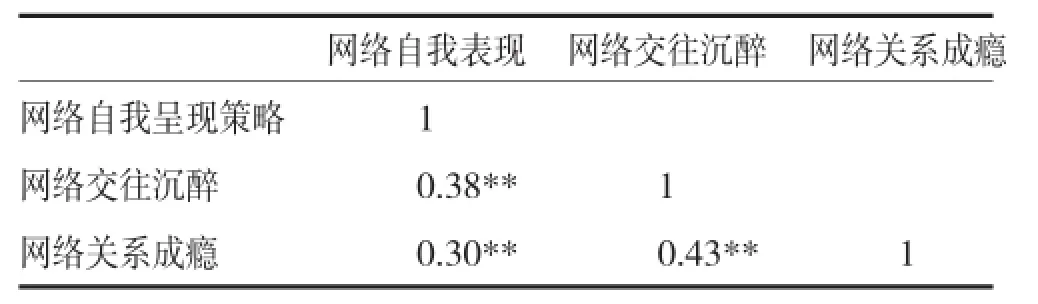

2.2变量间的相关分析

将网络自我呈现策略、网络交往沉醉和网络人际关系成瘾进行相关分析,结果如表2所示。在三个变量中,两两之间均呈显著正相关。

表2 变量间的相关分析

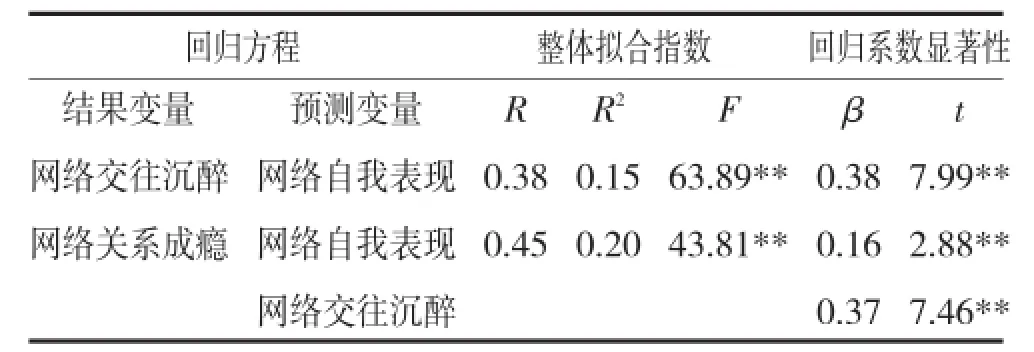

2.3中介作用分析

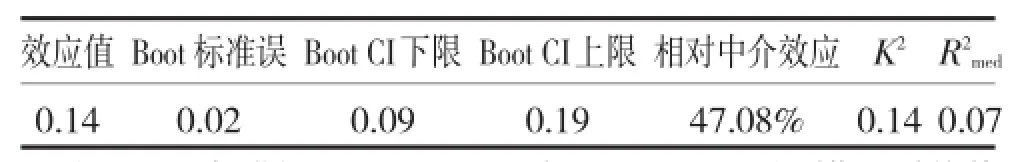

本研究旨在探讨网络自我呈现对网络关系成瘾的影响及其作用机制,即分析网络交往沉醉的中介作用。依据方杰、张敏强、邱皓政提出的中介效应检验的新程序——偏差校正的百分位Bootstrap法进行中介效应检验,该方法采用K2和R2med作为中介效应量的指标[23],并报告出中介效应值的置信区间,具有较高的统计功效。

中介效应分析的结果显示,网络自我呈现能显著正向预测网络交往沉醉,当网络自我呈现和网络交往沉醉都进入回归方程时,网络自我呈现和网络交往沉醉都能显著正向预测网络人际关系成瘾;由于中介效应量的置信区间不包括0,因此网络交往沉醉感在网络自我呈现对网络系成瘾影响中的中介效应显著(如表3、4所示),中介效应占总效应的比例为47.08%。

表3 模型中变量关系的回归分析

表4 中介效应分析

3 讨论

性别差异检验的结果表明,男生在网络自我表现策略的得分上显著高于女生,这和之前的研究结果相一致[16,18],即在网络中,男生比女生更频繁自如地使用自我表现策略。这是因为中国传统的性别角色认为男性是工具性角色,在生活中应该内敛、独立和自持;而女性是情感性角色,更多地表现为情绪化和人际关系取向[24]。女性在现实中的自我表露高于男生,而男性在现实中的人际关系不足,会体验到较多的孤独感[7],因此男性更倾向于在网络上寻找归属感、友谊,更依赖网络中的人际关系。同时,男生在网络中也更自由地展示和表达自我,这也是男生的网络交往沉醉得分显著高于女生,以及网络成瘾高分组中,男生的人数显著多于女生的原因。

本研究还发现,网络交往沉醉感在网络自我表现和网络关系成瘾之间具有部分中介效应,这验证了本研究的假设。首先,网络自我表现对网络关系成瘾具有直接预测作用。网络会为个体提供了一个不同于现实环境的理想的自我表现平台[16],个体可以在网络中建构出一个和现实自我不同的虚拟自我,但个体对网上虚拟自我的投入和关注则会影响个体的网络人际关系成瘾。此外,网络自我呈现策略还能通过沉醉感进而影响网络关系成瘾,这也切合了以人的需求为基础的当代动机理论——自我决定理论。沉醉感是个体专注于某一感兴趣的活动时所产生的高度愉悦感,是个体的一种内部动机;自我决定理论认为人们有三种基本的心理需要:能力需求、关系需求与自主需求,其中,自主需要的满足最为重要;个体在某个活动中自主需要的满足程度越高,个体就会有较高的内部动机和行为倾向[11,25]。在网络交往中,个体可以自由选择合宜的自我呈现策略,自我表现策略使用越频繁的个体能感受到更高水平的对网络自我呈现的掌控感(自主需要的满足),这种自主需要的满足会增强个体的沉醉感;而沉醉感带来的高度愉悦感及其所具有的自我强化功能[9-10],会促使个体反复使用网络来获得这种愉悦体验,从而使个体沉溺于虚拟的网络世界,导致网络关系成瘾。同时,这一结果也符合网络成瘾的“使用-满足”理论[26],即网络使用会给个体带来满足感和快乐体验,而这种心理满足感还会使个体难以控制自己的网络使用行为而产生网络依赖。

本研究的结果表明,大学生在网络中的自我呈现不仅会直接影响其网络关系成瘾,还会通过沉醉感的中介作用影响网络关系成瘾。这启示我们应引导大学生在现实生活中进行合理的人际交往和自我呈现,提升现实人际交往的满意度和沉醉感;还应重视在现实生活中更好地满足大学生的基本心理需要,从而降低其网络关系成瘾的可能性。

[1]CNNIC.2014年中国青少年上网行为研究报告[R].北京:中国互联网络信息中心,2015.

[2]CHRISTOPHERSON K M.The positive and negative implications of anonymity in Internet social interactions:"on the Internet,nobody knows you're a dog"[J].Computers in Human Behavior,2007,23(6):3038-3056.

[3]VIÉGAS F B.Bloggers'expectations of privacy and accountability:an initial survey[J].Journal of Computer‐Mediated Communication,2005,10(3):1-31.

[4]VALKENBURG P M,PETER J.Internet communication and its relation to well-being:identifying some underlying mechanisms[J].Media Psychology,2007,9(1):43-58.

[5]MAI Y,HU J,YAN Z,et al.Structure and function of maladaptive cognitions in Pathological Internet Use among Chinese adolescents[J].Computers in Human Behavior,2012,28(6):2376-2386.

[6]钱铭怡,章晓云,黄峥,等.大学生网络关系依赖倾向量表(IRDI)的初步编制[J].北京大学学报(自然科学版),2007,42(6):802-807.

[7]STAVROPOULOS V,ALEXANDRAKI K,MOTTI-STEFANIDI F.Flow and telepresence contributing to internet abuse:differences according to gender and age[J].Computers in Human Behavior,2013,29(5):1941-1948.

[8]魏华,周宗奎,田媛,等.网络游戏成瘾:沉浸的影响及其作用机制[J].心理发展与教育,2012,28(6):651-657.

[9]VITTERSØ J,CSIKSZENTMIHALYI M,FINDING Flow. The Psychology of Engagement with Everyday Life[J]. Journal of Happiness Studies,2000,1(1):121-123.

[10]任俊,施静,马甜语.Flow研究概述[J].心理科学进展,2009,17(1):210-217.

[11]刘丽虹,张积家.动机的自我决定理论及其应用[J].华南师范大学学报(社会科学版),2010(4):53-59.

[12]ZHAO L,LU Y,WANG B,HUANG W.What makes them happy and curious online?An empirical study on high school students'Internet use from a self-determination theory perspective[J].Computers&Education,2011,56(2):346-356.

[13]李菲,鲁耀斌,赵玲.基于自我决定理论的中学生互联网使用实证研究[J].管理学报,2011,8(12):1835-1841.

[14]戈夫曼,冯钢.日常生活中的自我呈现[M].北京:北京大学出版社,2008.

[15]BAUMEISTER R F.A self-presentational view of social phenomena[J].Psychological bulletin,1982,91(1):3-26.

[16]KRÄMER N C,WINTER S.Impression management 2.0:the relationship of self-esteem,extraversion,self-efficacy,and self-presentation within social networking sites [J].Journal of Media Psychology:Theories,Methods,and Applications,2008,20(3):106-116.

[17]牛更枫,鲍娜,周宗奎,等.社交网站中的自我呈现对生活满意度的影响:积极情绪和社会支持的作用[J].心理发展与教育,2015(5):563-570.

[18]雷雳.鼠标上的青春舞蹈:青少年互联网心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2010:78-99.

[19]WALTHER J B.Selective self-presentation in computer-mediated communication:hyperpersonal dimensions of technology,language,and cognition[J].Computers in Human Behavior,2007,23(5):2538-2557.

[20]CHANG Y P,ZHU D H.The role of perceived social capital and flow experience in building users'continuance intention to social networking sites in China[J]. Computers in Human Behavior,2012,28(3):995-1001.

[21]周治金,杨文娇.大学生网络成瘾类型问卷的初步编制[J].中国心理卫生杂志,2007,20(11):754-757.

[22]平凡,周宗奎,潘清泉.大学生网络关系成瘾、自我表露和孤独感的关系[J].中国临床心理学杂志,2011,19(1):75-76.

[23]方杰,张敏强,邱皓政.中介效应的检验方法和效果量测量:回顾与展望[J].心理发展与教育,2012,28(1):105-111.

[24]秦启文,余华.性别角色刻板印象的调查[J].心理科学,2001,24(5):593-594.

[25]方晓义,刘璐,邓林园,等.青少年网络成瘾的预防与干预研究[J].心理发展与教育,2015(1):100-107.

[26]MERRILL M,CHRISTINE O.The Internet as mass medium[J].Journal of Computer‐Mediated Communication,1996,1(4):29-50.

[责任编辑:钟艳华]

The Effects of Online Self-presentation and Flow Experience on Cyber-relationship Addiction

TU Qinjian1,WANG Chen2,HU Feng3

(1.Student Affairs Office,Shunde Polytechnic,Foshan Guangdong 528333,China;2.School of Business Administration,Qingdao University of Science&Technology,Qingdao Shandong 266061,China;3.Psychology Teaching and Research Group,Qingdao Cangkou School,Qingdao Shandong 266011,China)

To investigate the effect of online self-presentation on cyber-relationship addiction,and the mediation effect of flow experience between them,a sample of 470 college students were assessed with Adolescents'Online Self-presentation Strategies Scale,Flow Experience Questionnaire and Cyber-relationship Addiction Scale.Results showed that: there existed significantly positive correlations between each two variables among online self-presentation,flow experience and cyber-relationship addiction;and flow experience played a partial mediation between online self-presentation and cyber-relationship addiction.

online self-presentation;flow experience;cyber-relationship addiction

B849

A

1672-6138(2016)03-0079-05

10.3969/j.issn.1672-6138.2016.03.016

2016-04-29

涂勤建(1983—),男,湖北荆州人,硕士,研究方向:发展与教育心理学。