市场多样性与企业技术创新

——立足本土还是依托海外

刘政,杨先明,张国胜

(1.昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明 650093;2.云南大学 发展研究院,云南 昆明 650091;3.云南大学 博士后流动站,云南 昆明 650091)

市场多样性与企业技术创新

——立足本土还是依托海外

刘政1-3,杨先明2,张国胜2

(1.昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明 650093;2.云南大学 发展研究院,云南 昆明 650091;3.云南大学 博士后流动站,云南 昆明 650091)

将国内、海外多市场特征引入企业创新模型,本文发现多市场选择弱化了本地规模经济对创新的需求引致功能,但增强了异质需求对创新的互动学习效应,最终,两种相反影响决定企业创新具有多样的市场门槛特征。结合世行数据,实证显示存在不同的市场多样性区制,使得多市场选择对企业创新具有差异影响,这证实了二者的门槛机制。因此,本土创新企业要兼顾国内市场和加强海外市场并举,避免陷入过度依赖或者完全脱离本土市场的极端情形。

市场多样性;技术创新;门槛效应;本土市场;海外市场

一、引 言

关于技术创新的动力来源,一直是经济学界关注的重要问题。早期,以Rosenberg[1]和Dosi[2]等为代表的新古典增长理论指出,研发投入、教育水平、人力资本等供给要素是决定企业技术创新的关键。然而,技术创新也是企业追逐垄断利润的前提与手段,Schookler[3]从实现垄断利润的角度分析了规模化需求对企业技术创新的决定机制,提出了著名的“需求诱导企业创新”假说。近期,相关研究进一步从内需、外需两个层面分析了需求的技术创新影响。就内需而言,Melitz[4]从理论上证明规模化内需能够提升企业生产效率,国内学者从降低生产成本[5]、减少创新风险[6]、提升预期收益[7]等角度讨论了大规模内需对本土企业创新的作用机制,范红忠[8]、徐康宁等[9]、佟家栋等[10]、冯伟等[11]则利用跨国、中国省际以及行业的数据分别验证了内需对技术创新的促进功能。

无疑,先发的国内需求可以诱发企业技术创新,可以缩小国家间的技术差距[12],而挑剔、持续的本土需求也可以刺激国内的技术创新活动[13]。尽管从内需视角来分析企业技术创新的文献得到了学界的认可。然而,在开放条件下,国外需求对企业技术创新的影响也不可忽视。与强调“内需—规模经济—技术创新”的思路不同,基于外需来分析创新的文献更加重视外需异质性对企业技术创新的特殊影响。Aghion等[14]提出了技术距离的概念,指出海外贸易能够诱使出口企业接近技术前沿,并提升企业技术能力。Atekeson和Burstein[15]指出海外市场与国内市场存在竞争差异,使得出口企业比内销企业更易获取海外技术。而以Melitz[16]为代表的新贸易理论则系统分析了出口贸易影响企业技术创新的两类效应:“自选择效应”和“学习效应”。国内学者谢军、徐青[17]、刘秀玲[18]和戴觅和余淼杰[19]等也分别对海外出口对中国本土企业技术创新的影响进行了实证研究。

显然,国内市场和海外市场具有不同特征,佟家栋和刘竹青[10]指出当企业面临内外市场的需求变动时必然会呈现不同的反应,最终国内需求与出口需求对企业技术创新具有差异影响。尤其随着经济全球化的推进,刘志彪认为[20]需求的全球化必然进一步冲击传统市场需求与企业技术创新的作用机理。因此,在开放条件下,国内、海外两类市场需求对本土企业技术创新究竟有何机制差异?更进一步,基于“需求—创新”假说,本土企业的技术创新究竟应该立足国内还是依托海外呢?显然,已有文献对此讨论较少,而这却是本文关注的核心命题。

通过将国内海外的多需求特征引入企业创新激励模型,本文首先在理论上分析了市场多样性对企业创新的门槛机制,表明国内海外的多市场选择减弱了本地规模经济对企业创新的需求引致效应,但增强了海外异质需求对企业创新的互动学习效应,最终,两种相反的影响共同决定了企业技术创新具有多样市场门槛特征。可见,这个结论解释了本土需求与海外需求影响企业技术创新的机制差异。后续,利用世界银行“中国企业调查”(2005年和2012年)两组微观数据,用企业在国内海外多个细分市场的销售比重的平方和来构建企业的市场多样性指标,分别检验了市场多样性对企业技术创新意愿和技术创新强度的影响。实证显示,国内海外的市场多样性对中国企业技术创新具有稳健的非线性关系,存在不同的市场多样性区制,使得多样市场对企业技术创新具有差异影响,这证实了国内海外的多市场选择影响企业技术创新的门槛效应,为本文的理论分析提供了经验证据。

综合来看,本文的研究具有一定的理论价值和现实意义。就理论价值而言,传统的需求与技术创新的文献分别讨论了本土需求或海外需求对企业技术创新的影响,但将二者综合考察并深入比较的文献较少;本文以市场多样的特殊视角将企业在国内海外的多需求特征引入企业创新激励模型,这使得本文区别于以往单独讨论内外需与企业技术创新的文献;同时,本文将需求与企业技术创新的理论分析拓展到开放条件,并将开放条件下创新企业的市场选择内生化,因此本文的研究有助于深入研究不同市场需求作用于企业技术创新的微观机理。从这层逻辑上讲,本文的研究丰富并发展了市场需求与企业技术创新的理论内容。就现实而言,本文基于中国本土企业创新不足和内需市场规模巨大的特殊背景,回答了本土企业如何依托内外需求来提升技术能力的市场选择问题,显示本土企业应该基于国内市场与海外市场的需求差异,综合利用国内海外两个市场、两种需求来引导企业创新;具体而言,本土企业既要立足国内,借助内需规模经济来提升企业的技术能力,同时也要加强海外拓展,借助海外市场的异质需求来提升企业的创新学习效应;尽力避免过度依赖本土市场或者完全脱离本土市场的两种极端情形。因此,本文的研究有助于回答当前我国本土创新企业如何借助内外需市场来提升技术能力的策略选择问题,具有重要的现实意义。

本文的结构安排如下,首先给出本文的理论模型,重点分析国内海外的多市场需求对企业技术创新的门槛机制;其次,是本文的实证研究部分,借助世界银行“中国企业调查”(2005年和2012年)两组数据,检验市场多样性与企业技术创新的门槛效应,证实本文的理论分析;然后进一步完善本文实证分析的稳健性部分,最后提炼本文主要结论并提出政策涵义。

二、理论模型与研究假设

考虑到产能受限或垄断企业的歧视性定价需要,企业M不能覆盖所有细分市场。在产能一定的前提下,企业M面临扩大市场个数n和提升单一市场份额qi的两难。若企业选择市场个数n越多,表示企业的海外市场销售比重越高,则会因此而降低其在单一市场(本土或海外)的绝对销售数量,最终因单一市场进入不足而损失与该市场相关的销售规模经济。就企业成本构成来看,企业M的总成本C由产销成本Cps和研发成本Crd构成。产销成本Cps包括两类固定成本:固定生产成本fp、固定销售成本fs和两类边际成本:边际生产成本cp、边际销售成本cs。其中,两类固定成本fp和fs为常数,两类边际成本cp和cs分别取决于研发强度k和市场个数n。边际生产成本cp与研发强度k有关,二者具反向关系,即随着研发强度k增加,企业的边际生产成本cp随之下降,这表明企业的技术创新具有成本节约特征。其次,边际销售成本cs与企业进入市场个数n有关,二者同向变化;原因在于,进入更多的细分市场,意味着企业在单一市场的份额降低,这致使企业难以分摊与特定细分市场绑定的销售费用,最终,多市场选择限制了企业获取单一市场的销售规模经济,其抬高了企业的边际销售成本,并使得企业的市场个数n与企业边际销售成本cs同向变化。

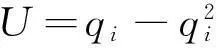

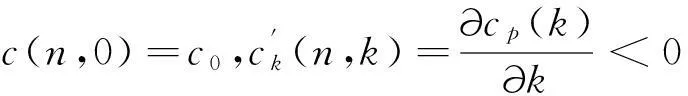

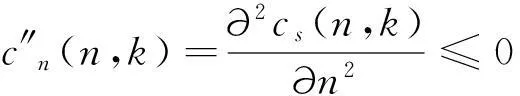

综上,企业M的边际产销成本取决于边际生产成本cp和边际销售成本cs两个部分,满足如下等式:c(n,k)≐F(cp(k),cs(n)),具备如下条件:

(1)

综上,为简化,进一步假定企业的边际产销成本函数为c(n,k)=cp(k)+cs(n)=c0-φk/n。其中,c0为没有创新时的企业初始边际成本,k为研发强度,研发强度越大,企业的边际生产成本越低;-1/n为企业因扩大市场多样性而在单一市场(含本土市场)损失的销售规模经济,-k/n反映了企业在产销两个环节获取或损失的规模经济,φ(φ∈(0,1))为调节参数,φ越小则企业在销售环节损失的相对规模经济更严重。

除产销成本外,企业M还承担研发成本,假设企业研发成本Crd为研发强度的二次函数ζk2/n2,其含义如下。第一,已有文献如Lambertini[21]普遍假定企业研发成本为研发投入强度的二次平方项,因此本文也假定企业研发成本具有ζk2特征;第二,本文进一步考虑了市场多样性对企业技术创新的影响。鉴于市场越多样意味着企业进入更多的海外市场,Romer[22]认为创新知识的分布与市场种类有关,且海外市场比本土市场更具差异性,其提升了企业的技术学习能力[16],促使企业更易接近技术前沿[14],并增强了企业的海外技术获取[15]。对此,为了反映市场多样性对企业技术创新的互动学习功能,故在企业研发成本的二次平方项的基础上,用企业参与多样市场的个数n将企业创新投入k进行单位化,最终用1/n2来反映多市场选择对企业技术创新的互动学习效应。ζ(ζ∈(0,1))为调节参数,反映了多市场参与影响企业技术创新的效率,ζ越大则市场多样性诱致企业节约研发成本并促进技术创新的互动学习效应越强。

综上,企业M参与n个细分市场的总成本函数C(n,k,q)为产销成本Cps和研发成本Crd之和,

(2)

基于(2)式,将市场多样性条件下企业M的多市场利润函数ΠM(n,k,p)表示为:

(3)

对(3)式,由逆向归纳法(Backwardinduction),将企业M的利润函数对产量qi求导,有:

(4)

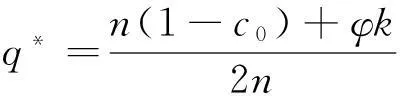

考虑到多市场对称条件:qi=qj=q,有任一市场的企业产量q*和产品价格p*为:

(5)

将(5)式企业产量q*对企业市场个数n和研发强度k求导,有∂q*/∂n<0,∂q*/∂k>0,表明企业在单一市场的产量与进入市场的个数具有反向关系,与企业研发强度具有同向关系。将上述企业产量q*和产品价格p*带入企业利润函数ΠM(n,k,q*):

(6)

对于(6)式,将企业利润函数ΠM(n,k,q*)对企业研发强度k求偏导,

(7)

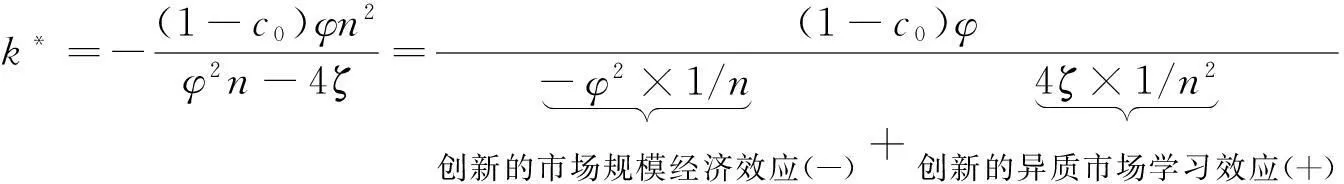

(8)

对于(8)式,可知,企业最优研发强度k*由分母中的两类效应决定,一是与研发有关的本地市场规模经济效应,即随着市场多样性n的扩大,企业在单一细分市场的参与比重偏低而损失与该市场销售环节有关的规模经济,其抑制了企业创新强度k*;二是与创新有关的异质市场学习效应,即随着市场多样性n的扩大,企业因进入更多的异质市场而获得促进企业技术创新的互动学习能力,其分担了企业研发成本,并提升了企业创新强度k*。最终两种相反的影响共同决定了企业最优的研发强度k*。在(8)式基础上,进一步将最优研发强度k*与企业市场个数n求导,有:

(9)

不难理解,(9)式表明,最优的企业研发强度k*与市场个数n具有门槛特征,当市场多样性较低时(n≤8ζ/φ2),与市场多样性损失企业创新的规模经济效应相比,异质性需求促进企业创新的互动学习效应占主导(ζ/n2≥φ2/8n),此时市场多样性促进企业技术创新;反之,一旦企业跨过了最优的多样性市场门槛(n>8ζ/φ2),增加市场多样性固然可以从异质性需求方面增强企业创新的互动学习效应,但也因此加速损失了规模经济对企业创新的抑制影响,最终后者居主导地位(ζ/n2<φ2/8n)并导致市场多样性阻碍企业技术创新。

据此,本文提出如下假说:

假说1:国内海外的市场多样性对企业技术创新具有门槛特征,存在不同的市场多样性区制,使得多市场选择对企业技术创新存在差异影响。

三、实证模型、数据来源与变量设定

(一)实证模型

通常,将变量平方项引入计量模型能够研究变量间的“非线性”(或倒U型)关系,然而,直接引入平方项的思路也可能导致主观的模型设定偏误。为了更好检验市场多样性与企业技术创新的非线性特征,本文首先采用自动识别变量结构突变的非线性门限回归方法进行估计。后续,出于稳健性考虑,将市场多样性变量的平方项引入实证计量方程,继续检验二者的非线性门槛特征。

首先,借鉴非线性回归的一般方法[23],构建市场多样性影响企业创新的非线性截面门限模型:*需要说明的是,Hansen[23]的门限分析主要针对面板数据,在Hansen提出面板门限回归以前,研究门限特征的非线性估计思路主要针对截面数据和时间序列数据展开。

rdfsi=μfsi+β1markerfsiI(marketfsi≤γ)+β2marketfsiI(marketfsi>γ)+CVfsi+εfsi

(10)

其中,rd为企业技术创新,market为市场多样性,也是本文的门限变量;I()为示性函数,当marketfsi≤γ时,I()=1,否则I()=0;γ为待估计门限值,βi(i=1,2)为待估参数,门限值γ将样本按市场多样性大小分为两个区制,对应的回归系数β1和β2体现了不同区制内市场多样性对企业技术创新的差异影响;μ为企业个体固定效应,CV为影响企业技术创新的其他控制变量,ε为随机扰动项,满足ε~iid(0,σ2),下标f,s,i分别代表企业、省区和行业特征。

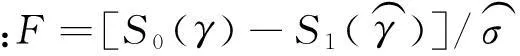

对(10)式,该门限模型包括门限估计和门限检验两步。第一步,估计门限值γ和影响参数β,第二步,检验估计出的门限值γ显著与否,并验证其与真实门限值是否相等。具体而言,先对(10)式取组内平均,消除(10)式的个体固定效应μ,然后前后两式相减,采用最小二乘法估计回归系数,同时求出相应的残差平方和S1(γ),再用任意的门限值γ0对γ进行初始赋值,采取逐步搜索方法依次从小到大选定γ0,得到多个不同的残差平方和S1(γ0),求解残差平方和S1(γ0)最小的门限值γ*(γ*=argminS1(γ0))。

当然,上述相关参数估计与假设检验都是针对单门限模型而言,如果样本数据还存在两个门限或多个门限,则需重复上述步骤继续搜寻其他门限值,对应的估计思路和检验方法也与单门限模型一致,不再赘述。

(二)数据来源

本文数据取自世界银行2005年和2012年公布的“中国企业调查”(China Business Survey)。其中,2005年的世行“中国企业调查”包含了12400家企业,覆盖了中国大陆30个省(直辖市)、120个城市的30个制造业部门。2012年的世行“中国企业调查”包括2848个企业样本,覆盖了中国大陆12个省(直辖市)、25个重要城市的19类细分行业。就数据内容而言,上述两套数据的问卷设计较为一致,分别兼顾了大样本特征(2005年问卷)和强时效优点(2012年问卷),且均反映了企业在国内海外的多市场特征与技术创新内容,这为本文从实证层面分析市场多样性与企业技术创新的非线性关系提供了数据支持。

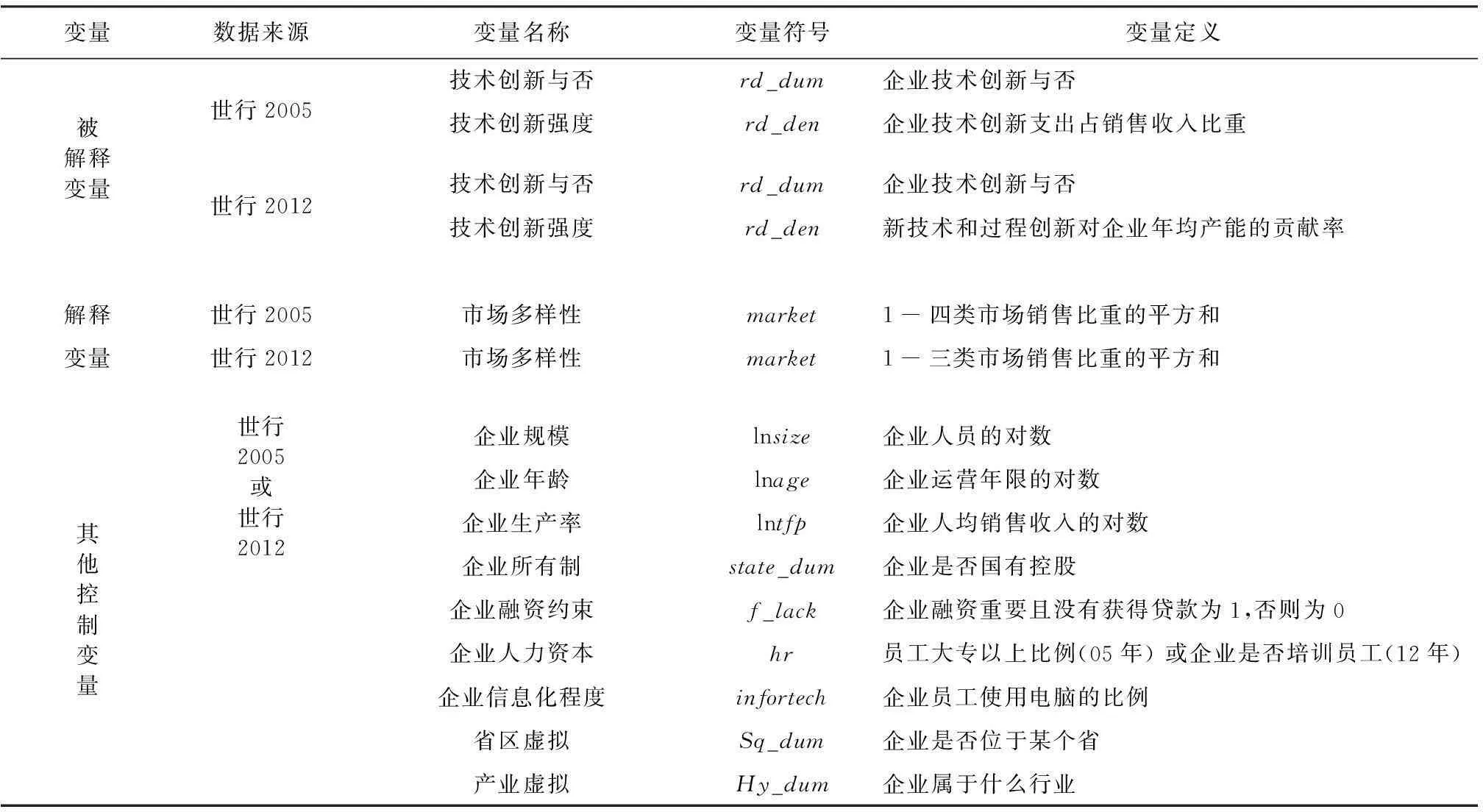

(三)变量设定

被解释变量:企业技术创新rd。本文从企业创新与否和创新强度两个层面来反映企业技术创新。首先,世行“中国企业调查”(2005年)详细报告了“企业的创新支出情况”,按企业创新支出是否大于0,设定企业技术创新与否的虚拟变量rd_dum,另将企业创新支出除以企业销售收入,构建企业技术创新强度指标rd_den。其次,针对世行“中国企业调查”(2012年)数据,其报告了“企业技术创新与否”(虚拟变量)rd_dum和“过程技术创新对企业产能的贡献程度”rd_den指标,将其分别作为企业创新与否和创新强度的相关变量进行考察。

自变量:市场多样性market。本文从市场差异化的角度来构建企业的市场多样性指标,借鉴Blau等[24]测度变量异质性(BHI)的思路,用1减去企业在国内海外各类市场销售占比的平方和,构建企业的市场多样性指标market:

(11)

其中,sale_ratioi是企业在第i类细分市场上的销售比例。不难理解,若市场渠道越单一,企业在各类细分市场的比例平方和越接近于1,对应市场多样性market的取值越小(接近于0),反之,企业进入的市场越多样,其各类市场占比越均匀,对应各类市场比例的平方和越小,则市场多样性market的取值就越大(接近于1)。最终,market指标从国内及海外的市场异质性角度体现了企业的市场多样性特征。就具体指标构建而言,对于世行“中国企业调查”2005年数据,其从“本市”、“市外省内”和“国内省外”和“国外”四个渠道,分别汇报了企业在不同市场的销售比重,用1 减去企业在上述四类细分市场的销售比重的平方和,构建市场多样性指标market。同理,对于2012年“中国企业调查”数据,其报告了企业在“国内”、“国外间接出口”和“国外直接出口”三类不同市场渠道的销售比重,继续沿用上述设计市场多样性变量的思路,构建企业的市场多样性指标market。

其他控制因素,主要包括两类:一是企业特征变量,结合吴延兵[25]等已有文献,本文进一步控制了企业规模lnsize、年龄lnage、生产率lntfp、国有化程度state_dum、融资约束状态f_lack、人力资源水平HR以及企业信息化程度infor_tech等。二是企业地区特征和行业因素,即根据企业所处的省区、行业特征,通过设置省区、行业虚拟变量,来控制地区、行业因素对企业技术创新的影响。

表1 变量、变量符号及定义

四、实证结果与稳健性分析

(一)门槛效应检验

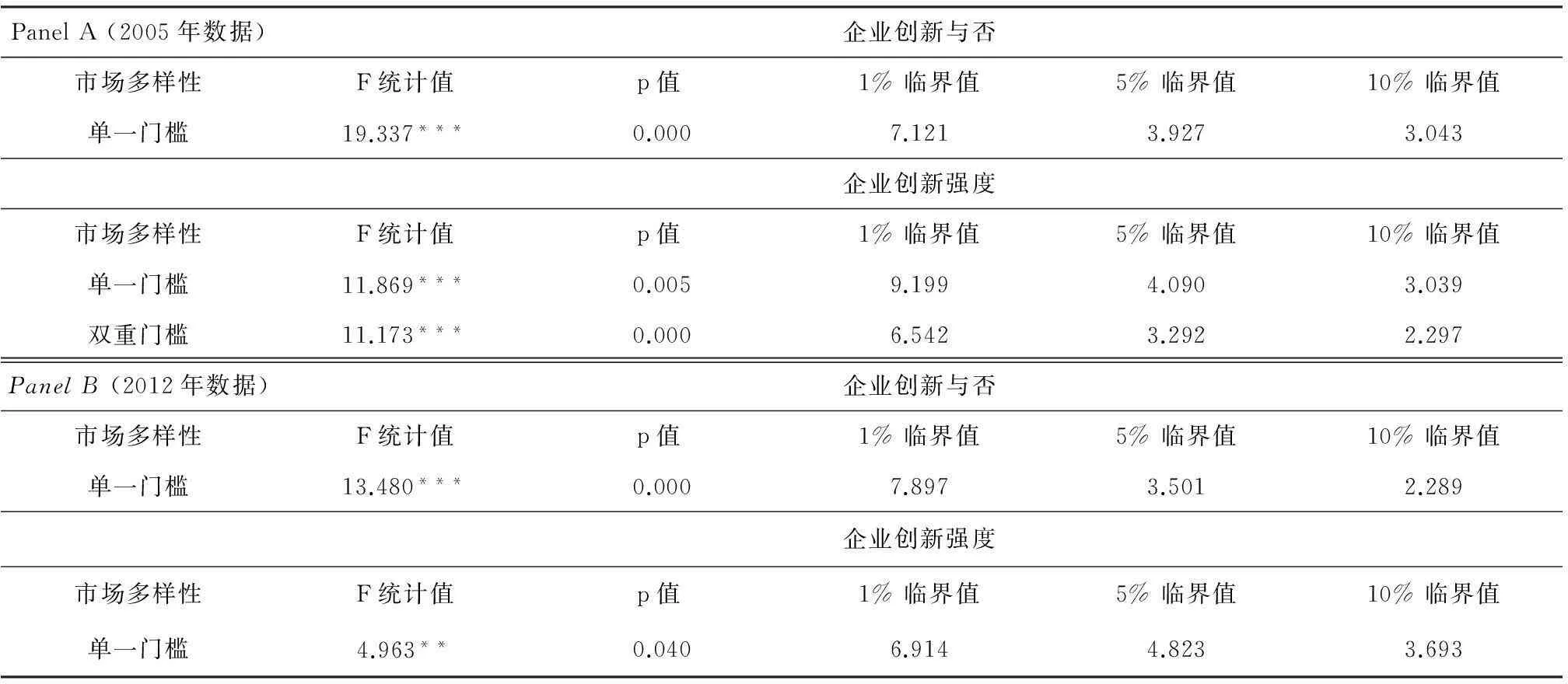

首先,在世行“中国企业调查”(2005年和2012年)两套数据基础上,以市场多样性为门槛变量,依次对企业创新与否rd_dum和创新强度rd_den进行门槛效应检验。表2汇报了检验结果,其中,上半部分(Panel A)报告了2005年数据中市场多样性对企业创新与否和创新强度的门槛检验结果,对应的F统计值及p值显示,企业创新与否在1%显著性水平下通过了单一门槛假设,其双重门槛检验没有通过;企业创新强度在1%显著性水平下通过了单一门槛和双重门槛假设,其三重门槛检验没有通过。说明基于世行“中国企业调查”2005年数据,可以得出市场多样性与企业技术创新存在门槛特征。

表2 门槛效应检验

注:p值和临界值均采用Bootstrap反复抽样200次得到的结果,**、***代表5%、1% 显著性水平。

利用世行“中国企业调查”2012年数据,验证市场多样性与企业创新的门槛效应,相应检验的F统计值及p值见表2下半部(Panel B),显示企业创新与否在1%显著性水平下通过了单一门槛假设,而双重门槛假设检验没有通过;企业创新强度在5%显著性水平下通过了单一门槛假设,其双重门槛检验也没有通过。这综合说明,即便采用新的数据并从不同视角来构建企业技术创新及市场多样性指标,仍然可以得出市场多样性与企业技术创新存在稳健的多样市场门槛(单一门槛或双重门槛)特征。

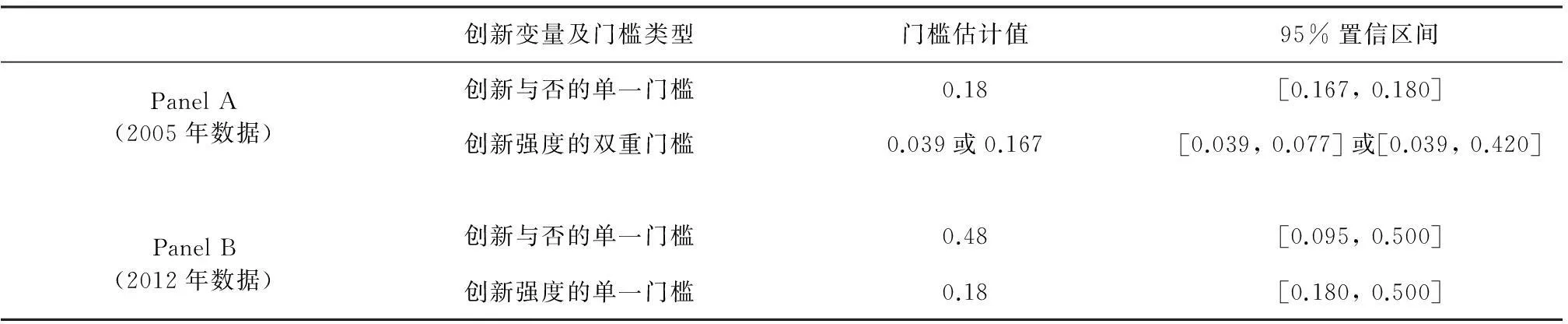

表3 市场多样性门槛值估计结果

继续将上述两组数据按门槛变量market大小进行升序排列,对排序后的样本依次估计门槛模型,最后计算出模型残差平方和最小的市场多样性门槛值γ*(见表3)。表3分别汇报了两组数据对应的最优市场多样性门槛估计值,表3上半部分(Panel A)显示,2005年数据中企业创新与否对应的市场多样性单一门槛估计值为0.18,企业创新强度对应的双重门槛估计值为0.039和0.167;表3下半部分(Panel B)显示,2012年数据中企业创新与否对应的市场多样性单一门槛估计值为0.48,企业创新强度对应的市场多样性单一门槛估计值为0.18。这说明,即便采用不同的数据,都可以拒绝市场多样性与企业技术创新不存在非线性门槛关系的原假设。最终,市场多样性与企业技术创新的非线性关系进一步得到验证。

(二)门槛模型估计

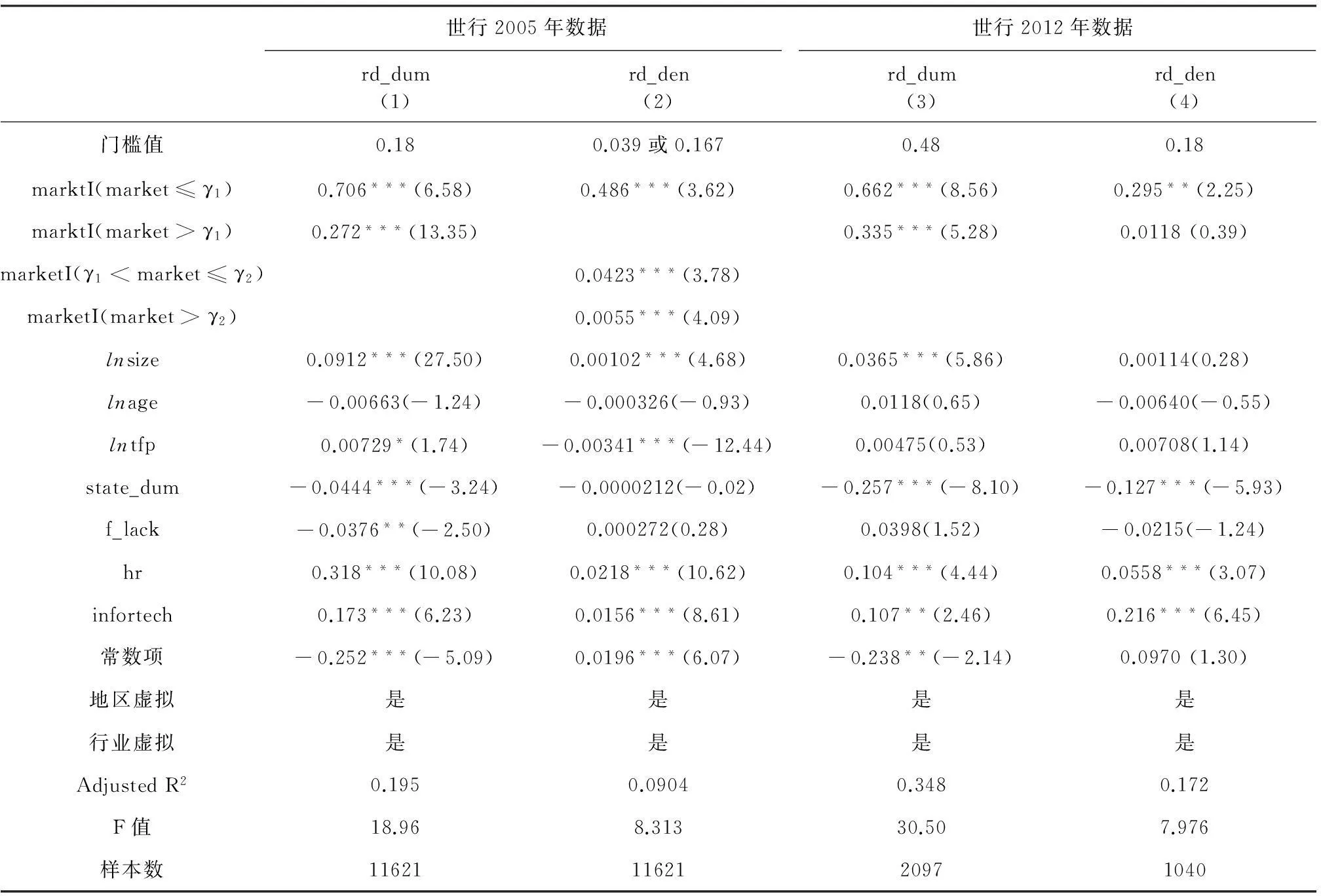

继续对市场多样性与企业技术创新的门限模型进行估计,其结果见表4。整体而言,表4的(1)~(4)列均显示,存在不同的市场多样性区制,使得市场多样性对企业技术创新具有差异影响,说明市场多样性与企业技术创新之间存在显著的非线性特征。具体而言,表4的(1)~(2)列利用世行2005年数据进行估计,第(1)列显示,市场多样性对企业创新与否rd_dum的门槛值为0.18,当市场多样性指标低于0.18时,市场多样性对企业创新与否的估计系数为0.706(1%显著性),当市场多样性指标超过0.18时,市场多样性对企业创新与否的估计系数降低为0.272(1%显著性),说明存在不同的市场多样性区制,使市场多样性对企业创新与否存在差异影响。其次,第(2)列汇报了市场多样性对企业创新强度rd_den的双重门槛估计结果,表明当市场多样性低于0.039时,市场多样性对企业创新强度的估计系数为0.486(1%显著性),当市场多样性指标超过0.039且低于0.167时,市场多样性对企业创新强度的估计系数为0.0423(1%显著性),当市场多样性超过0.167时,市场多样性对企业创新强度的估计系数为0.0055(1%显著性),这说明存在不同的市场多样性区制,使市场多样性对企业创新强度也存在差异影响。

无疑,表4的(1)~(2)列综合证实了市场多样性对企业技术创新的门槛特征。出于稳健性考虑,表4的(3)~(4)列继续采用世行“中国企业调查”2012年数据,估计了市场多样性对企业创新与否和创新强度的门槛系数,显示,当市场多样性低于0.48(或0.18)时,市场多样性对企业创新与否(或创新强度)的估计系数为0.662(或0.295)(1%显著性),当市场多样性超过0.48(或0.18)时,市场多样性对企业创新与否(或创新强度)的估计系数为0.335(或0.118)。这再次说明,存在不同的市场多样性区制,使得市场多样性对企业技术创新存在差异影响,这进一步证实了市场多样性与企业技术创新的非线性门槛特征。

(三)其他稳健性考虑

为了进一步验证本文的门限效应,继续采用引入变量平方项的思路来检验市场多样性对企业技术创新的非线性关系。构建如下实证计量模型:

(12)

其中,与方程(10)的区别在于,方程(12)将市场多样性的平方项market2引入计量方程。不难理解,此时,市场多样性对企业创新的边际影响为:∂rd/∂market=β1+2β2market。可见,市场多样性对企业技术创新的影响还取决于市场多样性的自身变化,当market≤β1/2β2时,∂rd/∂market≥0,有市场多样性促进企业技术创新,反之,当market>β1/2β2时,∂rd/∂market<0有市场多样性抑制企业技术创新。最终,方程(12)也能反映市场多样性对企业技术创新的非线性门槛特征。

表4 门槛模型的回归结果

注:括号内( )、[ ]分别为t值和p值,*、**、***代表10%、5%、1% 显著性水平。

就估计方法而言,本文控制了变量之间的内生性问题。原因如下,除了市场需求能够影响企业技术创新外,创新企业也易于获取市场份额[26],因此企业技术创新也可能反过来决定企业的多市场选择,最终导致企业技术创新与市场多样性之间存在逆向因果关系。因此,基于方程(12)的直接计量估计,很可能导致模型估计偏误。为此,本文进一步寻找市场多样性的工具变量,借助工具变量方法来估计方程(12)。本文的工具变量选取需要满足两个条件:一是相关性条件,即工具变量与解释变量高度相关,与误差项不相关;二是本文在方程(12)中引入了市场多样性和市场多样性的平方项,也就使得该方程存在两个内生变量,需要进一步考虑工具变量的可分离条件[27],即要求市场多样性的工具变量只能与市场多样性高度相关,与市场多样性的平方项不相关;而市场多样性平方项的工具变量也只与市场多样性平方项高度相关,与市场多样性不相关。

本文的工具变量估计包括两个阶段。第一阶段,将两个内生变量分别对其工具变量进行联合估计,验证所选工具变量能否满足可分离条件。参见方程 (13),marketⅣ为市场多样性的工具变量,(market2)Ⅳ为市场多样性平方项的工具变量,第一阶段的估计结果要求系数β11和β22高度显著,而β12和β21不显著。然后,进一步按方程(12)进行第二阶段估计。

(13)

本文的工具变量选取按照Fisman等的工具变量思路[28]。Fisman等[28]认为如果解释变量与被解释变量的内生性问题若仅存于企业层面,则可以选取解释变量所在地区—行业的平均数作为工具变量进行估计。受此启发,本文选择企业所处省区—行业的市场多样性平均数marketmean作为市场多样性的工具变量,用企业所处省区—行业的市场多样性平方项的平均数(market2)mean作为市场多样性平方项的工具变量。

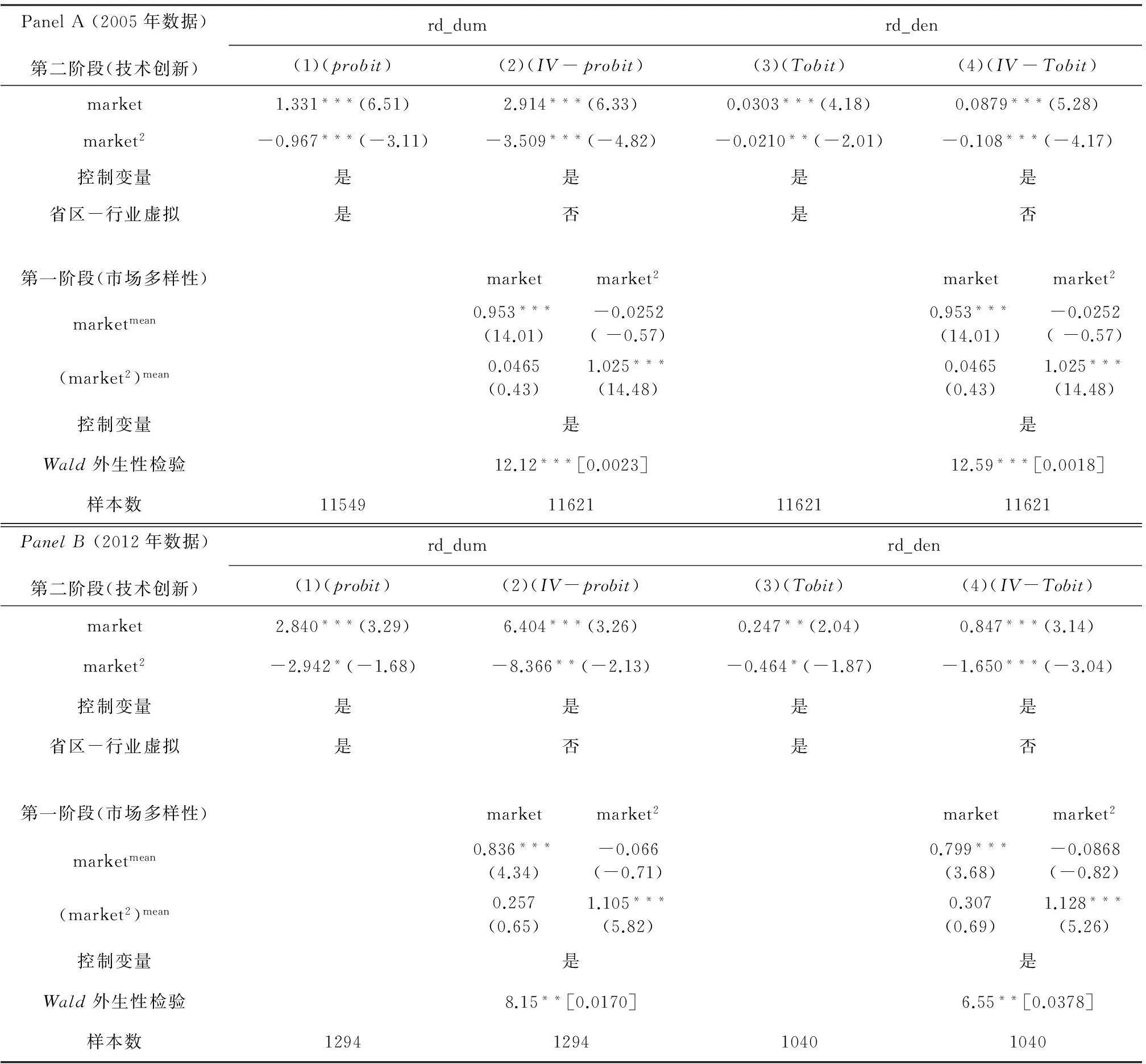

表5分别报告了世行“中国企业调查”(2005年和2012年)两组数据对应的稳健性估计结果。其中,表5的(1)、(3)列采用方程(12)直接估计,(2)、(4)列采用工具变量方法进行估计。就(1)、(3)列而言,无论是Panel A部分还是Panel B部分,对于企业创新与否或创新强度指标,均有市场多样性market估计系数显著为正(1%显著性),市场多样性平方项market2估计系数显著为负(1%-10%显著性),这说明市场多样性与企业技术创新具有“倒U型”特征,存在不同的市场多样性门槛区制,使得市场多样性对企业技术创新的影响具有差别。这证实了本文的前期估计结果。

表5 其他稳健性估计

注:括号( )、[ ]内系数分别为t、p统计值,*、**、***、表示显著水平分别为10%、5%、1%。控制变量包括:企业规模、年龄、生产率、所有制、融资约束、人力资本和信息化程度。

其次,表5的(2)、(4)列,均采用工具变量方法进行估计。其一,就Panel A和Panel B部分的第一阶段估计结果而言,在各类技术创新指标中,市场多样性的工具变量marketmean始终与市场多样性market高度相关(1%显著性水平),与市场多样性平方项market2不相关;市场多样性平方项的工具变量(market2)mean始终与市场多样性平方项market2高度相关(1%显著性水平),与市场多样性market不相关,说明上述两个内生变量的工具变量都满足可分离条件,具有合理性。其二,就工具变量的有效性而言,(2)、(4)列均采用非线性工具变量方法进行估计(IV-Probit或IV-Tobit),其对应的Wald外生性检验下的p值整体上处于5%以内的高度显著性水平,表明企业技术创新与市场多样性存在逆向因果关系,应该采用本文的工具变量方法进行估计。其三,就工具变量方法对应的第二阶段估计结果,显示市场多样性及其平方项的估计系数分别显著为正、为负(1%-5%显著性),表明市场多样性与企业技术创新之间的确存在稳健的倒“U”型关系,这再次证实市场多样性对企业技术创新的门槛特征。

五、主要结论与总结

本文根据一个多产品企业创新模型,将企业在国内与海外的多样性市场特征引入企业创新激励模型,通过考察企业选择多市场的两难,在理论上分析了市场多样性影响企业技术创新的门槛机制。分析显示:一方面,多市场选择导致创新企业在单一市场进入不足,损失销售规模经济,进而削弱因本地规模经济而促进企业创新的需求引致功能;另一方面,多市场选择也意味着创新企业同时立足国内与海外的多个细分市场,其增强了海外异质性需求对企业创新的互动学习功能。最终,规模经济效应和异质性市场学习效应两种相反的影响,共同决定了企业技术创新具有多样的市场门槛特征。

后续,结合世行“中国企业调查”(2005年和2012年)两组微观调查数据,用企业在国内、海外不同市场渠道的比例平方和构建企业的市场多样性指标,采用自动识别数据结构突变的门限回归方法和引入解释变量平方项的工具变量方法,实证检验了市场多样性对企业技术创新意愿和技术创新强度的影响。实证结果显示,国内、海外的多市场特征对中国企业技术创新具有非常稳健的非线性关系,存在不同的市场多样性区制,使得多样性市场对企业技术创新具有差异影响,这证实了市场多样性与企业技术创新的门槛机制;后续,出于稳健性考虑,本文进一步引入了解释变量的平方项,控制了企业技术创新对企业多市场选择的逆向因果关系,采用工具变量方法控制了模型内生性问题,继续检验市场多样性对企业技术创新的非线性作用机制,显示国内、外海的市场多样性对中国企业技术创新存在异常稳健的“倒U型”特征,这进一步证实了市场多样性与企业技术创新之间稳健的非线性门槛特征。

本文的研究结论具有一定的理论价值与现实意义。其一,就理论价值而言,本文在理论上从规模经济和需求差异两个相反视角,建模分析了国内、海外的多市场特征对企业技术创新的作用机制,并从“多市场减少销售规模经济、损失创新引致功能”和“多市场增加异质性市场参与、增强创新学习功能”两个相反方面,分析了市场多样性决定企业技术创新的作用机理,最终从本地市场规模效应和异质市场学习效应两个相反方面解释了国内、海外的多市场选择对企业技术创新的门槛机制。因此,本文的研究进一步丰富和发展了市场需求与企业技术创新的相关研究内容,具有一定的理论价值。其二,就文献价值而言,已有相关文献重点分析了本土市场需求的规模经济对企业技术创新的作用,或者分析了外海市场出口对企业技术创新的影响,但将二者统一并纳入一个综合框架进行比较研究的文献相对少见,本文的研究综合考察了本土规模经济和海外异质需求对企业技术创新的差别影响,这有助于更好综合认识需求与技术创新的相关作用机理,丰富了相关的文献研究。其三,就现实意义而言,本文的理论与实证研究均表明,国内与海外的多样性需求对企业技术创新存在门槛效应,说明对于我国的本土创新企业而言,既要立足本土市场,充分发挥企业在本土市场的“需求发现”功能,利用好本土规模经济对我国创新企业的需求引致作用,促进企业技术创新;同时,积极引导本土创新企业走出去,充分吸收海外异质性市场需求对本土企业技术创新的互动学习功能。最终,我国创新企业应该极力避免过度依赖国内市场或者完全脱离本土而仅仅依赖海外市场的两类极端情形,尽力借助国内、海外两个市场、两种需求来提升企业的技术创新能力。

[1]Rosenberg N. Science Invention and Economic Growth[J]. Economic Journal, 1974, 123(3): 51-77.

[2]Dosi G. Technological Paradigms and Technological Trajectories[J]. Research Policy, 1982, 11(1):147-162.

[3]Schmookler J. Invention and Economic Growth[M]. Cambridge: Harvard University, 1966. 13-48.

[4]Melitz M J. Market size, Trade and Productivity[J]. Review of Economic Study, 2008,75(4):295-310.

[5]康志勇,张杰. 有效需求与自主创新能力影响机制研究[J]. 财贸研究, 2008, 19(5):1-8.

[6]周怀峰. 大国国内市场与产业国际竞争力[M]. 中国社会科学出版社,2009. 23-48.

[7]孙晓华,李传杰. 有效需求规模、双重需求结构与产业创新能力[J]. 科研管理,2010,31(1):93-103.

[8]范红忠. 有效需求规模假说、研发投入与国家自主创新能力[J]. 经济研究,2007(3):33-44.

[9]徐康宁,冯伟. 基于本土市场规模的内生化产业升级[J]. 中国工业经济,2010(11):58-67.

[10]佟家栋,刘竹青. 国内需求、出口需求与中国全要素生产率的变动及分解[J]. 学术研究,2012(2):74-80.

[11]冯伟,徐康宁,邵军. 基于本土市场规模的产业创新机制及实证研究[J]. 中国软科学,2014(1):55-67.

[12] Posner M V. International Trade and Technical Change[J]. Oxford Economic Papers, 1961, 13(3):323-341.

[13] Porter M E. The Competitive Advantage of Nations[M]. New York: The Free Press, 1990.48-77.

[14] Aghion P, Blundell R, Griffith R, Howitt P, Prantl S. Entry, Innovation and Growth: Theory and Evidence[J]. Review of Economics and Statistics, 2007, 13(2):322-354.

[15] Atekeson A, Burstein A. Innovation, Firm Dynamics ,and International Trade[J]. Journal of Political Economy, 2010, 118(3):433-484.

[16] Melitz M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003, 71(6):1695-1725.

[17]谢军,徐青. 广东制造企业技术创新能力与出口绩效的关系研究[J]. 科技管理研究,2010,30(12):77-79.

[18]刘秀玲. 中国出口企业技术创新异质性研究来自上市公司的经验证据[J]. 中国软科学,2012(5): 103-113.

[19]戴觅,余淼杰. 企业出口前研发投入出口及生产率进步[J]. 经济学季刊,2011,11(1):211-230.

[20]刘志彪,张杰. 从融入全球价值链到构建国家价值链[J]. 学术月刊,2009(9):59-68.

[21]Lambertini L. The monopolist’s optimal R&D Portfolio[J]. Oxford Economic Papers, 2003, 55(4):561-578.

[22]Romer P. Endogenous Technological Change[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5):71-102.

[23]Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference[J].Journal of Econometrics, 1999, 93(2):345-368.

[24]Blau P M, Blum T C, Schwartz J E. Heterogeneity and Intermarriage[J]. American Sociological Review, 1982, 47(1):45-62.

[25]吴延兵. 中国哪种所有制类型企业最具创新性[J]. 世界经济,2012(6):3-27.

[26]Cristiano A. The Economics of Innovation, New Technologies and Structural Chang[M].New York: Routledge Press, 2002. 23-46.

[27]余林徽,陆毅,路江涌. 解构经济制度对我国企业生产率的影响[J]. 经济学季刊,2013,13(1): 127-150.

[28]Fisman R, Svensson J. Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence[J]. Journal of Development Economics,2007, 83(3):63-75.

责任编辑、校对:李再扬

2016-05-17

国家社科基金重点项目“企业原始创新的决定因素与影响效应研究”(项目号:14AJL008);教育部人文社科青年基金项目“双重金融抑制下本土企业创新融资错配的形成机制与应对策略研究”(项目号:15YJC790064);昆明理工大学人培项目(KKZ3201408013);昆明理工大学管理与经济学院热点前沿项目(QY2014009,QY2015006)。

刘政(1981-),重庆市潼南区人,昆明理工大学管理与经济学院讲师,云南大学发展研究院理论经济学博士后,研究方向:企业技术创新;杨先明(1953-),浙江省宁波市人,云南大学发展研究院教授、博士生导师,研究方向:发展经济学;张国胜(1977-),湖南省临湘市人,云南大学发展研究院教授、博士生导师,研究方向:产业经济学。

A

1002-2848-2016(04)-0001-11