实际工资、劳动就业与中国的货币政策模拟

——基于动态新凯恩斯主义视域的一般均衡分析

郭春良,吕心阳

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安71006)

实际工资、劳动就业与中国的货币政策模拟

——基于动态新凯恩斯主义视域的一般均衡分析

郭春良,吕心阳

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安71006)

与传统计量经济学模型关注名义价格粘性和名义工资粘性不同,本文为排除"货币幻觉"的影响,从动态新凯恩斯主义的理论范式出发,设定价格和工资粘性的相关参数,构建符合中国宏观经济波动状况的随机动态一般均衡模型,然后观察实际工资、劳动就业对技术冲击、货币政策冲击的响应。数值模拟研究发现,该模型能够较好地拟合实际工资和劳动就业对技术冲击和货币政策冲击脉冲反应的经验特征。根据失业的历史方差分解,发现总需求冲击以及货币政策冲击在推动失业波动中具有重要作用,我国劳动力市场中存在着显著的“失业回滞”现象,这是经济增长的就业弹性系数相对较小的根本原因,也是抑制经济增长推动社会就业发挥作用的根本原因。同时本文提出,在研究中国劳动力市场和制定相关政策时,一定要密切关注产品和劳动力市场中的实际工资粘性等非完全竞争因素。

价格粘性;动态随机一般均衡;方差分解

一、引 言

在后金融危机时代,世界经济陷入“弱复苏、慢增长、低就业、高风险”的泥沼的同时,中国开始进入转型升级的经济新常态之中。随着我国进入人口老龄化的快速发展期,改革开放以来的人口红利优势逐渐消失,企业雇用劳动力成本上升,使得实际工资水平进入上升通道。对于企业来说,工资水平的不断提升,增加了企业的生产成本,降低了企业的盈利水平,严重消弱了企业扩大生产的积极性。对于政府决策来说,促进就业、维护社会稳定始终是政府决策的首要目标,因而,稳定增长的劳动就业对于我国的经济增长和社会发展都具有重要意义。因此很必要从政策分析的角度,来研究新形势下实际工资和劳动就业对宏观经济的冲击影响。

自凯恩斯的《通论》问世之后,经济学家一直关心实际工资对宏观经济的影响,这种兴趣产生的主要动机在于,粘性价格和粘性工资的理论,能够提供一个有力的证据,来让我们找到对经济周期波动的一个可替代解释。但是大多数传统宏观经济模型都将货币冲击的短期真实效应归结为不完善信息或金融市场的有限参与,而不是因为名义工资和价格粘性。在货币政策与劳动就业之间的关系上,新凯恩斯主义经济学认为,货币政策冲击是劳动力市场同步发生变化的重要原因,例如Taylor(1979)建立交错多期名义工资合约模型,能够在数据上观察到产有出的持续影响[1],Smets和Wouters(2007)[2]、Gall[3]都分析了货币政策冲击和劳动就业的关系,并一致认为,劳动力市场受到影响的重要原因在于货币政策冲击。Christiano等(2005)研究认为,由于在所观察到的通货膨胀惯性和产出持续性中,存在着大量的价格粘性和工资粘性,从而在一个货币政策的扩张冲击之后,阻止了边际成本的激增[4]。Markus Knell(2010)通过研究实际工资粘性、名义价格粘性和名义工资粘性之间的关系,认为两种名义粘性不能和其它结构性参数来相互作用[5]。Blanchard和Gall(2007; 2008)认为引入实际工资粘性,是一个打破标准新凯恩斯模型“神圣的巧合(divine coincidence)”的合理方法,能够更好地解释现实中货币政策稳定就业与稳定通胀的一致均衡[6-7]。

国内学者研究实际工资的文献并不多见。杨泽文和杨全发(2004)从贸易和非贸易部门的角度,对FDI影响中国实际工资水平的影响进行经验研究,发现劳动生产率是实际工资最重要的解释变量[8]。王君斌和王文甫(2010)运用SVAR模型,实证论证了劳动就业与中国经济波动相关,并运用DSGE模型分析了中国劳动就业对技术冲击及其传导机制的影响[9]。基于劳动者报酬的周期性反应函数,谢攀和李静(2010)运用面板数据和系统广义矩方法研究发现,劳动报酬份额对经济周期的反应力度呈现出衰退期强于繁荣期的显著的弱顺周期特征,认为这是经济周期与“二元劳动力市场”相互作用的一个可以解释的结果[10]。陈利锋(2014)基于包含非平滑工资调整的新凯恩斯主义货币政策动态随机一般均衡模型,考察了非平滑工资调整机制对于经济波动以及货币政策的影响,又运用贝叶斯冲击分解的分析方法,验证了我国失业波动的最根本影响因素在于总需求冲击与货币政策冲击,并且还论证了我国存在着显著的失业回滞问题,提出在运用非平滑工资调整机制的情况下,应充分发挥货币政策对劳动力市场的积极作用[11]。

为研究这个问题,我们采用了与以往研究均不同的方法和视角。很多实证计量经济学模型通过估计来推断名义价格粘性和名义工资粘性,可是如果名义货币工资和价格同比例增加,尽管名义工资提高了,而实际工资却并没有变化,因此本文的研究旨在排除“货币幻觉(money illusion)”的影响,从动态新凯恩斯主义(DNK)的理论范式出发,将研究视角定位于“实际工资”粘性,采用构建动态随机一般均衡(DSGE)模型的技术手段,设定价格和工资粘性的相关参数,然后观察实际工资对货币政策冲击的响应。通过这个方法的运用,可以让我们能够超越以往研究将视野局限于名义价格粘性和名义工资粘性的羁绊,比较清晰地去观察实际工资粘性对货币政策冲击的周期响应。同时进一步对中国劳动力市场进行分析,着重分析劳动力市场的不均衡性,采用历史方差分解技术对中国的失业问题进行了实证分析。本文关于实际工资粘性及其宏观经济含义的研究,具有重要的理论价值和政策意义。

二、模型设定

本文在模型设定中,构建的是包含家庭、企业与货币当局等因素的DNK-DSGE模型,即动态新凯恩斯—随机动态一般均衡模型。家庭围绕消费、货币和闲暇的三个层面,在无限的生命期限内,最大化效用函数,消费则被看作是与时变消费习惯相关的效用函数。家庭提供有差别的劳动服务,从而在劳动力市场上具备一定的垄断力量,使其在一个外部工资方程中允许导入Calvo名义工资粘性。家庭在货币和无风险债券之间进行财富配置,同时也可将其资本租借给企业,并决定根据资本调整的成本约束来进行资本积累。企业生产不同的产品,决定劳动和资本的投入,并根据Calvo机制来设定价格。最终品生产商从中间品生产商购买中间产品,并将其作为投入要素来生产最终产品。中间产品价格视为既定,最终产品价格则完全由市场供求来决定。中间品生产商则从家庭购买劳动力和资本,来生产中间产品。由于中间产品市场是垄断竞争的,中间品生产商是产品价格的决定者。货币当局即中央银行通过名义利率作为政策工具,来干预经济。

(一)代表性家庭部门的优化行为

假定存在一个由大量同质的、具有无限寿命的家庭所组成的经济体,设定代表性家庭为连续统,用τ表示,τ(0,1)。代表性家庭最大化其跨期效用函数贴现流的期望:

(1)

假定家庭能够提供有差别的劳动服务,在劳动力市场供给方面具有一定的垄断势力,这里β是主观贴现因子。效用函数在消费、劳动(休闲)和实际资产方面具有可分性:

(2)

家庭通过跨期最优决策,以决定消费、储蓄和劳动的跨期分配。如果预期到利率升高,家庭会减少当前消费,以增加未来的消费,也即进行储蓄。另一方面,如果实际工资升高,则家庭必然会供给更多的劳动力。家庭的跨期预算约束为:

(3)

其中,Mt是货币余额,Bt是家庭购买的价格为bt的一次性债券,当期的家庭收入和财富被用来进行消费和投资于实物资本。

资本积累方程为:

(4)

(二)劳动力市场和工资决定

DNK-DSGE模型的一个核心假设是市场上的企业存在价格调整成本,新凯恩斯主义学者一般称这种调整成本为“菜单成本”。本文假定由于市场垄断势力的存在,家庭在劳动力市场担当价格设定者,价格和工资粘性的调整采用Calvo机制,即每次只随机选择整个市场上一部分的企业和家庭,被允许在每期能够重新调整价格和工资。接收随机“工资调整信号”之后,部分家庭在特定时期改变名义工资的概率为常数,等于1-ξw。家庭在特定时期接受这样的信号,重新设定新名义工资。根据下式,家庭调整工资:

(5)

这里,γw表示工资依照通胀指数进行调整的程度。设定家庭的名义工资,最大化跨期目标函数,服从于跨期预算约束,则劳动需求由下式决定:

(6)

这里,Lt是劳动总需求,Wt是名义总工资,分别由下面的Dixit-Stiglitz加总函数得到:

(7)

(8)

家庭效用最大化问题的结果,是让家庭调整优化后的工资遵从整个加总方程:

(9)

+(1+ξ)(Wt)-1/λw,t

(10)

(三)最终产品企业

(11)

最终产品企业的成本最小化条件可以写为:

(12)

(13)

(四)中间产品企业及其定价行为

每个中间产品由企业使用下面的技术生产:

(14)

中间产品企业的成本最小化,则意味着:

(15)

由方程(15)可知,资本——劳动比率对不同中间产品的生产都是一样的,也等于总资本要素与总劳动要素的比例。这样,企业的边际成本由下式给出

(16)

这意味着边际成本依赖于中间产品的生产。

于是,企业j的名义利润表示为:

(17)

由于是垄断竞争,每个企业j在市场上对自己的产品具有一定的市场势力。

同样根据Calvo定价机制,部分企业在接受到随机“价格调整信号”之后,在任何特定时期对价格进行调整的概率为常数(1-ξp)。生产者的利润最大化是“允许”其在时间t再优化其价格,结果为下面的一阶条件:

-(1+λp,t+i)mct+i)=0

(18)

方程(18)所显示的是,在时间t,由企业j设定产品价格,为预期边际成本的函数。如果价格是完全弹性的(ξp=0),在t时期的加总等于1+λp,t。在经济受到外生冲击的时候,粘性价格加总就成为时间的变量。根据价格指数的定义,则有下式成立:

(19)

(五)货币当局

一般的经济学理论认为,一国的中央银行制定货币政策通常有四大目标,即稳定物价、充分就业、经济发展和国际收支平衡。这四大目标中,经济增长和充分就业两者的目标是一致的。在本文的研究中,将经济增长和充分就业用产出目标替代,稳定物价则用通货膨胀的目标替代。由于利率是货币政策制定中主要运用的政策工具,因而,研究外部利率的冲击效应,等同于研究外部政策的冲击效应。另外,依据我国的实际,作为政策工具,利率是随着中央银行的政策指令进行同步调整的,因此,设定本文的研究模型时,利率被设定为政策工具和政策目标的双重身份,假定货币当局在实施货币政策时采用Taylor规则,中央银行使用名义利率为政策工具:

(20)

(六)市场均衡

给定经济的技术、偏好、资源等约束条件,同时将状态变量集和外生随机变量设置为给定,那么,就可以得到在约束条件下各经济主体的收益最大化:对于单个家庭而言,可以实现预期总效用的收益最大化;对于生产企业而言,能够实现预期总利润的最大化。同时如果生产等于消费、投资和政府需求,最终产品市场是均衡的:

Yt=Ct+Gt+It+ψ(zt)Kt-1

(21)

这样,在所有市场上,供给等于需求;所有资源约束得到满足。

三、参数校准、模型求解与脉冲响应分析

对模型经济系统方程组在稳态处进行泰勒展开,并进行对数线性化处理,得到对数线性化后由理性预期方程所构成的均衡系统,然后采用状态空间Kalman滤波方法得到参数的极大似然估计和各变量的脉冲反应。对数线性化模型分别刻画了通胀、实际工资、资本、Tobin “Q”值、消费产出、名义利率、就业、失业、劳动力供给、物质资本、投资、物质资本收益率、边际成本、最优工资率与边际替代率等15个变量的动态,另外模型中还包含了总需求冲击、技术冲击、总供给冲击以及货币政策冲击等4个外生冲击。

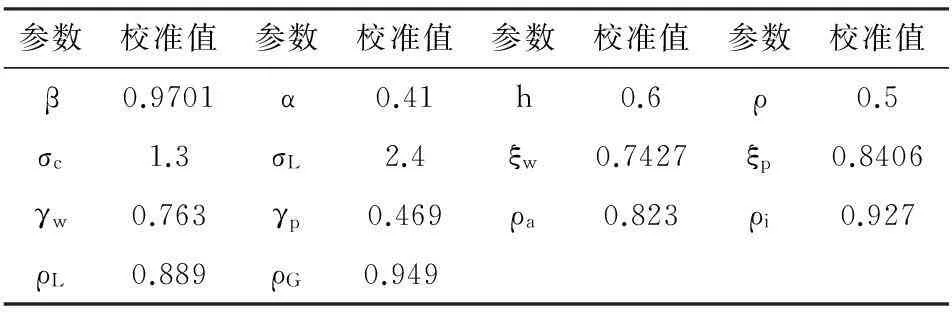

(一)参数校准与系统求解

本文假设在平衡增长路径(BGP)上的各经济变量的增长率为0,然后根据计量经济学模型估计和参考相关文献,校准参数使其与中国宏观经济数据一致,具体结果见表1。由于稳态时利率和主观贴现因子的均衡关系R=1/β,取2004年第1季度至2014年第3季度的3个月同业拆借利率的均值为稳态利率,可将β校准为0.9701;借鉴王小鲁和樊纲(2000)[12]将生产函数中的资本份额参数α校准为0.5;借鉴李霜(2011) [13]将居民效用函数中的消费习惯参数h校准为0.6;借鉴刘剑文等(2015)[14]将泰勒规则中的参数ρ校准为0.5;借鉴李松华(2014)[15]将消费风险厌恶系数σc和Frisch弹性的倒数σL分别校准为1.3和2.4,将价格粘性参数ζp和工资粘性参数ξw分别校准为0.7427和0.8406。此外,采用一般文献通用做法,对外生随机冲击的持久性参数和标准误分别进行了校准。

表1 DNK-DSGE模型参数校准的基准值

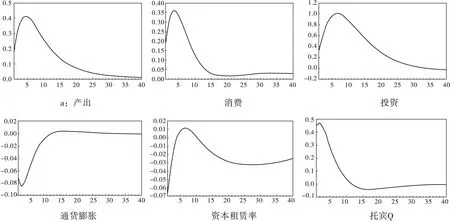

(二)技术冲击的宏观经济波动效用脉冲分析

为了更好地对基准模型进行动态分析,本文采用脉冲响应函数分析的方法,这种分析方法是目前国内外相关研究中采用最多的分析方法,分析效果较好。根据本文的研究目的,在研究模型外生冲击的脉冲响应时,对于模型经济主要变量的影响,仅考虑技术进步冲击与货币政策冲击的影响,而不考虑其他方面的影响因素。

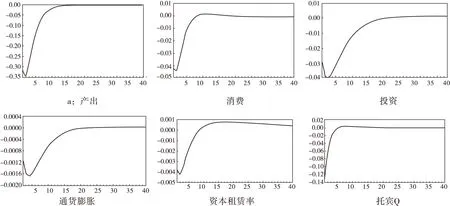

如图1所示,1%的正向技术冲击即技术进步,对整个中国宏观经济的影响是积极的:产出、消费和投资等主要经济变量增加,而通货膨胀则是下降的。消费和投资的增加又使得产出增加,产出于第5期达到峰值0.41%,随后快速回落,于第24期逐步收敛到0。通货膨胀对技术进步的响应是下降,原因在于技术进步使得生产企业的实际边际成本下降,通货膨胀于第2期下降0.086%,达到谷底,随后快速上升,于第12期上升到正的0.012%后回落,并于23期后收敛到零。从改革开放以后中国宏观经济的现实波动来看,技术进步之所以对中国宏观经济的影响是正向积极的,主要原因在于技术进步能够节省大量研发成本,并避免漫长的技术探索过程,同时使得中国的自主开发和创新能力也在逐步增强和提高。

图1 技术冲击的宏观经济波动效应

(三)货币政策冲击的宏观经济波动效用脉冲模拟

货币政策的传导机制包括两个环节,第一个环节是货币政策作用于总需求,第二个环节是总需求作用于产出。正如图2所示,1%的利率正向冲击即紧缩性货币政策对经济的影响是显著的:产出、消费和投资等宏观经济变量对货币政策冲击的响应是显著减少,通货膨胀对冲击的响应是下降的。

由图2可知,产出对利率冲击的响应是迅速下降到谷底3.5%,随后快速上升,于第10期之后逐步收敛至0。消费对利率冲击的响应也是负的,于第二期迅速下降至3.4%,达到谷底,随后迅速上升并收敛至0。货币政策的冲击紧缩引起当前产出水平和投资的下降,产出减少引起消费减少,进而总需求减少。此外,从图2的脉冲曲线形状来看,货币政策冲击对产出水平与消费水平、投资水平等宏观经济变量的影响具有较长的持续性。在我国当前的货币政策实践中,在调控手段方面,正从以数量型调控为主逐步向以价格型调控为主转变;在传导途径方面,逐渐从信贷渠道传导向利率渠道传导转变。本文关于中国宏观经济变量对利率冲击的脉冲函数响应分析,也充分观察到利率作为货币政策的工具变量,对经济调控的手段越来越发挥着重要的作用。以往以价格为主的调控手段中,主要采用调节利率来影响总需求的货币政策,这种调控手段要求建立有效的基准利率体系、打造利率走廊以及确保基准利率体系的唯一性。这些都有待于后续的进一步研究。

图2 货币政策冲击的宏观经济波动效应

(四)技术冲击和货币政策冲击对劳动就业的脉冲模拟

在动态新凯恩斯价格粘性模型中,要实施扩张性货币政策时,通常中央银行会采取降低名义利率的货币政策,由于价格粘性的广泛存在,市场价格的调整是一个相对缓慢的过程,使得实际利率处于下降通道,导致真实货币余额增加,家庭的实际工资收入也会增加,这个时候,收入效应会大于替代效应,家庭所能提供的劳动供给呈现递增趋势;家庭劳动收入增加,必然会引起其消费需求增加,进而推动整个市场的消费需求增加,市场的消费需求增加又能够刺激企业扩大再生产,增加产品供给,以满足市场的消费需求;同时,企业在扩张中也无疑会增加资本需求和劳动力需求,从而引起生产的要素成本上升,为了获得稳定的利润,企业必然提高产品价格,正是由于价格粘性的存在,只有一部分企业才能及时对价格调整做出反应,这样整个市场上产品的价格能够随着边际收益的变动而灵活调整的情况相对减少,企业的劳动生产率水平也相应降低。

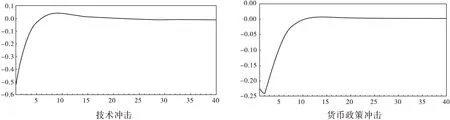

图3 劳动就业对技术冲击和货币政策冲击的脉冲响应

从图3来看,正向的技术冲击对劳动就业有一个负的效应。

技术进步带来了经济景气上升,但生产效率的提高导致了劳动需求的下降。每发生正向1%的技术冲击,劳动就业就会负向下降0.52%,而之后市场的劳动就业才会持续上升,并于第7期后收敛于稳态。同时从图3来看,在紧缩性货币政策冲击发生的当期,劳动就业即达到最大反应,在大约第10期之后,就业回复稳态,显示出很强的持续性。这说明与技术冲击相比,劳动就业对货币政策的脉冲响应传导效应短。事实上,当货币当局采取紧缩性的货币政策时,根据IS-LM曲线,企业投资会相应的减少,劳动需求曲线也会相应的发生向左移动的变化,企业对劳动需求的减少,会使整个社会工资水平下降,由于存在价格粘性,物价水平或者是通货膨胀率开始下降,消费者将减少消费和劳动供给,最终导致均衡劳动就业量减少。但是货币政策冲击只是对总需求的冲击,且货币政策的冲击效应持续时间不长,这种情况下,劳动就业能够比较快地恢复到稳定状态。中国经济的潜在增长率正在经历“下台阶”,这已经是共识,经济增长中枢的持续向下,根源之一就是要素报酬结构的转换,即实物资本边际报酬贡献向下,而劳动力边际报酬贡献持续上升,这一点对货币政策制定者而言,必须要引起高度重视。

(五)技术冲击和货币政策冲击对实际工资的脉冲模拟

与劳动需求对技术进步冲击的负向响应不同,实际工资对技术进步1%的一个正向冲击的响应为正且较为持久,与第5期上升到峰值0.135%,随后缓慢回落。在紧缩性货币政策冲击发生的当期,真实工资出现最大幅度的下降,在第4期到达谷底0.056%,然后开始小幅度正增长,并第25期之后逐渐收敛到稳态。

图4 实际工资对技术冲击和货币政策冲击的脉冲响应

根据历史统计数据校准的模型实证分析表明:目前我国劳动力市场存在明显的实际工资粘性,这样,我国劳动力市场的工资不宜采取瞬时调整的策略,同时也表明,我国劳动力市场的配置尚存在改善的空间。要使中国经济更加健康地发展,必须要提高劳动力市场的配置效率,有效降低实际工资粘性。正如前文所言,随着我国进入人口老龄化的快速发展期,改革开放以来的人口红利优势逐渐消失,企业雇用劳动力成本上升,使得实际工资水平进入上升通道。对于企业来说,工资水平的不断提升,增加了企业的生产成本,降低了企业的盈利水平,严重消弱了企业扩大生产的积极性。对于政府决策来说,促进就业、维护社会稳定始终是政府决策的首要目标,因而,稳定增长的劳动就业对于我国的经济增长和社会发展都具有重要意义。因此很有必要从政策分析的角度,来研究新形势下实际工资和劳动就业对宏观经济的冲击影响。在货币政策目标的设定方面,不能简单地“一蹴而就”,简单定位于许多学者提出的通货膨胀目标制,而是应该要针对宏观经济的实际发展阶段,在今后的一段时间,在一定程度上要允许货币政策是“多目标”的。

(六)稳健性检验

在本文的研究中,对相关变量的脉冲响应做稳健性检验,目的是使模型经济结论更加可靠。我们对模型结构参数β、α、h、ρ等取不同值来进行检验,例如让β取值范围扩大至[0.7,1]、让α取值范围扩大至[0.3,0.5],等等。对模型结构参数进行稳健性检验的结果显示,脉冲响应是稳健的:模型中相关的核心变量没有改变冲击的动态轨迹,也没有改变冲击的运动方向。

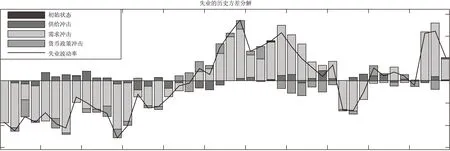

(七)失业的历史方差分解

中国经济出现潜在增长率正在经历“下台阶”的新常态时期,一个方面是“用工荒”问题突出,全社会的劳动力成本不断上升,但是在另外一个方面,也还存在着大量的社会失业现象。我国政府有关部门公布的历年来就业数显示,我国城镇劳动人口登记失业率多年来保持在4%上下,但国家统计局发布的《中国人口统计年鉴》显示,我国从2002年到2012年10年左右的时间里,城镇劳动参与率大致在64%左右,这在事实上说明,我国城镇地区就业形势依然严峻;同时,近些年由于城镇化进程加快,我国农村地区也存在大量的剩余劳动力,粗略测算,农村地区大约存在2.85亿尚未转移的劳动力,因而我国的隐性失业状况仍相对严重。由于统计口径的差别,城镇登记失业率指标不能够反映我国当前失业问题的全貌,另外,非正规部门的失业情况也难以有效采集,这些都加大了对中国失业问题进行实证研究的困难程度。

(样本期间:2004年第1季度—2014年第4季度)

为进一步对中国劳动力市场进行分析,着重分析劳动力市场的不均衡性,本文以2004年第1季度至2014年第4季度为研究样本区间,采用历史方差分解技术对中国的失业问题进行了实证分析。根据图5的结果来看,总需求冲击是失业波动的最主要推动因素,货币政策冲击与总供给冲击是失业波动的另外两方面影响因素。历史方差分析也说明了失业波动中起主要作用的因素包含了总需求冲击和货币政策冲击。同时更为重要的是,从图5可以看出,在失业波动的影响中,初始的失业状态影响最为持久,一直持续了24个时期,这表明,初始失业状态在长时期内对失业具有显著性影响,这一现象被称为我国劳动力市场上的“失业回滞”现象。“失业回滞”现象的出现,是我国经济增长的就业弹性系数相对较小且不断下降的根本原因,同时,也抑制了我国经济增长推动社会就业作用的效应。

四、结论与政策建议

与一些实证计量经济学模型通过估计来推断名义价格粘性和名义工资粘性不同,本文排除“货币幻觉(money illusion)”的影响,通过构建DNK-DSGE模型,采用仿真模拟技术分析技术进步和货币政策对中国劳动就业和实际工资的冲击影响,通过脉冲响应分析,得出相应的经验结论:即我国的劳动就业与技术冲击之间存在负效应关系,劳动就业与紧缩性货币政策冲击之间存在短期的负效应关系;我国的实际工资与技术冲击之间存在正效应关系,且正效应具有持久性效果,实际工资与紧缩性货币政策冲击之间存在短期的负效应关系;同时,在冲击的脉冲响应中,劳动就业和实际工资水平都表现为一定的持续性,或者说是驼峰形特征。同时根据失业的历史方差分解,发现总需求冲击以及货币政策冲击在推动失业波动中的重要作用,我国劳动力市场中所存在的显著的“失业回滞”现象,是我国经济增长的就业弹性系数相对较小且不断下降的根本原因,同时,也抑制了我国经济增长推动社会就业作用的效应。

本文的研究结论具有重要的理论意义与宏观政策含义。第一,DNK-DSGE模型能对劳动就业和实际工资与技术冲击和货币政策冲击的反应进行较好的模拟,能够较好地解释中国宏观经济的事实特征。第二,由于已有研究工作较少考察实际工资粘性,容易陷入“货币幻觉”,本文在一定程度上针对这一问题进行了探讨,意图填补了这一研究的空白。第三,对劳动就业而言,价格粘性、资本的调整成本等非完全竞争性生产要素至关重要,因而,在分析劳动就业影响效应的两方面因素,即劳动力市场波动和宏观经济政策时,应充分考虑产品市场和劳动市场的不完全竞争性。第四,我国劳动力市场中所存在的显著的“失业回滞”现象,导致了经济增长的就业弹性系数相对较小且不断下降。第五,本文研究表明,外生变量社会就业与实际工资冲击的影响程度不一,货币政策冲击对社会就业和实际工资的冲击效应更大,而技术冲击效应则相对较小,因此可以考虑将社会就业问题纳入货币政策目标来实施宏观管理。

当然,本文还有研究不足的地方,值得今后进一步研究和探讨。一是本文的研究局限于技术冲击、货币政策冲击对社会就业和实际工资的影响,而当前我国的实际是处于经济面临转型升级的新常态时期,所构建的模型并没有考虑其它一些外生冲击,例如劳动力市场制度性冲击等等。二是事实上,我国的劳动力市场是有典型的二元经济特征的,但是本文在仿真模拟研究过程中,并没有考虑此因素。三是虽然依据模型的模拟结果只是较好地解释了实际工资和劳动就业分别对技术冲击和货币政策冲击的动态响应,但对文中提到的驼峰形特征却没有给出很好的解释。这些不足的存在,说明本文的DNK模型中需要引入其它模型元素,有待今后进一步的深入研究和探索。

[1] Taylor J B. Staggered wage setting in a macro model[J].American Economic Review, 1979,5:108-113.

[2] Smets F,Wouters R. Shocks and frictions in US business cycle:A Bayesian DSGE approach[J].American Economic Review,2007,97:586-606.

[3] Gall J.Unemployment fluctuations and stabilization policies: A new Keynesian perspective[M].Cam-bridge,MA: MIT Press,2011.

[4] Christianno L J,Eichenbaum M,Evans C L. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy[J].Journal of Political Economy, 2005, 113:1-45.

[5] Knell M.Nominal and real wage rigidities in theory and Europe[R].Wage Dynamics Network,2010,Working Paper.

[6] Blanchard O,Gali J. Real wage rigidities and the new Keynesian model[J].Journal of Money, Credit and Banking 2007,39:35-65.

[7] Blanchard O,Gali J. Labor markets and monetary policy: A New-Keynesian model with unemployment[R].NBER Working Papers 13897, 2008, National Bureau of Economic Research, Inc.

[8] 杨泽文,杨全发. FDI对中国实际工资水平的影响[J].世界经济,2004(4):41-48.

[9] 王君斌,王文甫. 非完全竞争市场、技术冲击和中国劳动就业——动态新凯恩斯主义视角[J].管理世界,2010(1):23-43.

[10] 谢攀,李静.劳动报酬、经济周期与二元劳动力市场——基于周期性反应函数的估计[J].数量经济技术经济研究,2010(9):107-146.

[11] 陈利锋. 非平滑工资调整、失业波动与货币政策[J].经济科学,2014(5):5-20.

[12] 王小鲁,樊纲. 我国工业增长的可持续性[M].北京:经济科学出版社,2000.

[13] 李霜. 动态随机一般均衡下中国经济波动问题研究[D].华中科技大学,2011.

[14] 刘剑文, 孙泽西, 郭雪萌. 粘性信息、泰勒规则与政策权数网格——基于动态随机一般均衡的数值模拟[J].中央财经大学学报,2015(4):80-89.

[15] 李松华. 基于新凯恩斯DSGE模型的中国经济波动模拟研究[M].北京:中国水利水电出版社,2014.

责任编辑、校对:李再扬

2015-07-02

郭春良( 1978-) ,河南省栾川县人,西安交通大学经济与金融学院博士研究生,河南财政金融学院讲师。研究方向:资本市场与公司治理、现代产业组织理论。吕心阳( 1968-) ,河南省柘城县人,西安交通大学经济与金融学院博士研究生,研究方向:货币政策理论与实务。

A

1002-2848-2016(04)-0073-09