小学品德课活动教学存在的问题及思考

吴仲烨

德国著名教育家雅斯贝尔斯说过:“教育意味着一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”活动式教学是一种很好的教学方式。品德课本来就不应该是静态的知识传授,学生的情感、态度、价值观,不应该是通过机械学习来培养的,而是要充分发挥学生的主体性和创造性,让学生在课堂上动起来。很多老师都意识到了这一点,在课堂上设计了丰富多彩的活动,把课堂变成了“动感地带”。但是,活动教学还存在着不少问题。那么,怎样才能让“动”更加有效,进而提高活动教学的实效性呢?

问题一:快乐有余,体验不足。

在课堂上开展活动,能使学生在轻松愉快的氛围中掌握知识、体验情感、提高能力。在品德课教学中,我们发现,若是在课堂上加入了游戏活动,学生的学习积极性就会很高,课堂气氛也相对比较活跃。于是,有的老师就把游戏当成了活跃课堂气氛的法宝,短短40分钟,一个游戏接着一个游戏。小品、辩论、朗诵……一派欣欣向荣、热热闹闹的景象。但是,学生有多少感受得到了内化呢?

思考:“动起来”需要游戏,但不仅仅是游戏。

在游戏的过程中,学生的注意力集中,全神贯注,认定目标,就会全身心投入,进而产生真实的情感体验,顺利地完成预定的教学目标。游戏教学无疑是上好品德课的一条捷径。但是,品德课的活动内容需要密切联系儿童的生活,又要高于儿童的生活,并不是采用了游戏教学就能收到良好的教学效果。教师要认真钻研教材,根据教材内容和教学需要,决定是否进行游戏教学,切不可以为了游戏而游戏,否则会给人一种生搬硬套、画蛇添足之感。

要使学生真正成为游戏的主体,关键是要将教材内容真正和游戏活动相结合。教师要善于从儿童的生活中捕捉有教育价值的事件,设计成游戏,以此来引导孩子的行为。

例:苏教版一年级下册“小手拉小手”(教学片断)“感谢卡”。

1.大家看看这是什么,如果你有这么一张“感谢卡”,你会把它送给谁?(送给帮助过自己的人。)今天这张感谢卡,我们就送给班级里曾经帮助过自己的小朋友。

2.请同学用剪刀把感谢卡剪下来,用水彩笔给爱心的边框涂上漂亮的颜色。材料在每个小朋友的信封里,不过,老师今天带的笔和剪刀都不够,有的信封里只有剪刀,有的信封里只有水彩笔。有没有办法解决这个问题呢?有办法的小朋友可以举手。(借,借的时候要有礼貌,这样才是好伙伴。)

3.制作感谢卡。

4.请两位小朋友说说自己在制作过程中遇到了哪些困难,是怎么解决的。读一读,现场送。(采访收卡者,收到感谢卡是什么心情?)

5.请小朋友互赠感谢卡。互相帮助是一件快乐的事,快乐就是这么简单。请小朋友手拉着手,一起跟着音乐唱《小手拉小手》。

这个游戏把孩子的体验引向深入,让孩子在完成“感谢卡”的过程中尝试主动求助,同时把感谢卡送给班级里帮助过自己的小伙伴,让孩子既学会了感恩,同时又品尝到了助人的快乐。在收到感谢卡的那一刻,孩子的脸上洋溢着笑容。赠人玫瑰,手有余香,这样的体验才是可贵的。

问题二:流于形式、目标异化。

课堂教学中,有些老师认为活动越多越好。有些老师一上课就开始活动,看到学生玩得开心,就觉得教学效果不错。但是,美丽的外表终究无法掩饰空虚的内在,课结束了,冷静下来想一想,就会觉得收效甚微。课堂上,为了活动而活动,为了表演而表演,教学目标并没有落实。

思考:“动起来”是教学手段,但不是教学目的。

课堂教学中,活动应密切联系学生的生活,以培养学生的情感、态度、价值观为出发点,满足学生的情感需要。如果教师设计的课堂活动不能与学生已有的知识和经验联系起来,不能激发学生的学习兴趣,教学活动就是无效的。

美国心理学家布鲁姆曾经说过:“有效的教学始于准确地知道希望达到的目标是什么。”教师在设计课堂活动的时候,必须明确课堂活动的目的。如果教师设计的课堂活动具有发展性的目标,能给学生生成新知识和新能力的空间,就能激发学生合作探究的兴趣,最大限度地发挥他们的主观能动性,从而实现课堂的有效教学。

例:四年级下册有一课“想想他们的难处”。很多教师都会组织学生开展“当一回残疾人”的模拟活动。曾经观摩过类似的体验活动,一开始,整个教室就陷入了疯狂,学生吵吵闹闹、嘻嘻哈哈。为了避免体验活动流于形式,教师对活动过程进行了调控。学生被蒙上双眼,教师创设情境:请“盲人”小朋友将桌上的学习用品放进书包,然后到教室外排队。教师在一旁引导:小心,别摔了……好,慢慢来……就这样,学生在教师的提示中,都小心翼翼地前行。活动过程中,有的同学碰到了桌椅,有的撞到了别人,教师马上进行引导:“哎呀,一定要当心,不然要出危险的。”于是,每一位同学都投入了活动,用心去体验盲人的生活。

针对教学中出现的问题,教师要及时进行点拨,加强对活动过程的组织和调控,保证活动的质量。学生从活动中获得了对活动意义的感性认识,但如果少了教师的点拨,学生对活动意义的理解就不可能深刻。因此,课后,教师还要组织学生交流活动感悟,启发学生对活动经验进行归纳总结。

问题三:理性缺失、思维肤浅。

有时,老师只关注活动的外在,过多地追求活动的数量,而忽视了活动中的思维训练。活动预设的内容过多,学生就会忙于完成任务,很少有时间去揣摩活动的价值。其实,着眼点应放在如何使学生得到自主发展上,而不能仅停留在活动本身。

思考:“动起来”必须有趣,但同时必须有效。

活动教学是教师的教育活动和学生的学习活动的有机结合,是教师主导下的以学生为主体的教学活动,师生和谐、教师主导、学生主动是活动教学的基本要求。

活动不等于放任自流,教师的主导作用主要体现在:创设活动情境,激发学生的学习兴趣;点拨思路,鼓励学生创新;通过对活动方式、活动方法的指导,让学生自觉地参与活动;适当地调控活动过程,保证活动的有序性。课堂的精彩在于有效,如果没有实效,再热闹的课堂也是没有意义的。

活动中,教师在放手让学生活动的同时,还要明确:什么时候该介入学生活动,介入到什么程度。

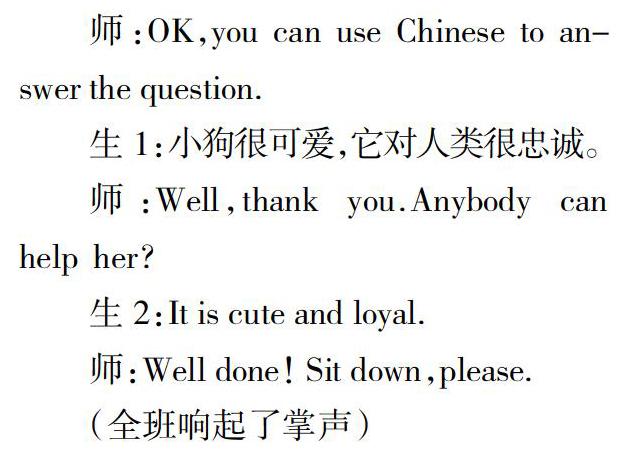

例:苏教版一年级下册“小手拉小手”(教学片断)

活动一:戴红领巾(课的开始)。

1.师:小朋友们,听说我们很快就要入队了,昨天,吴老师和大家见面的时候,教了大家怎么系红领巾,回家练了吗?现在,就让我们来比一比:系红领巾。

规则:在一分钟内,系好红领巾。红领巾要戴正,衣领要翻好哦。

2.哪些小朋友系好了?还有不少小朋友遇到了困难,请你说一说,遇到了什么困难?

3.我们在学习、生活中,经常会遇到一些困难。遇到困难的时候,你是怎么做的呢?

4.你们讲得都很好啊,但是刚刚有没有请同学帮忙呢?(没有)

5.今天,我们就来聊一聊,当我们在学校里遇到困难的时候,该怎么请求帮助?

我们会发现,当询问孩子“遇到困难该怎么做”的时候,孩子会说得非常好,“在学校遇到困难,先自己解决,解决不了的,可以请同学或者老师帮忙,如果在家里遇到困难,可以请家长帮忙。”“系红领巾”这个活动,可以真实地反映出孩子在主动求助方面存在的问题,借此引入下一个阶段的讨论。

活动二:再一次比赛系红领巾。

还记得刚上课的时候,我们进行地系红领巾比赛吗?当时,有不少小朋友遇到了困难。现在,我们再来比一次。

这次的要求有点儿不一样:比一比,哪一组的同学能用最短的时间戴上红领巾。红领巾要戴正,衣领要翻好哦。注意,是小组的每一位同学都戴好红领巾,才算胜利。

通过今天的学习,你觉得怎样才能又快又好地完成这个游戏?组长组织大家讨论一下。

同一个活动,安排了两次,这是很有必要的。经过之前15分钟的讨论,同学们都知道了“遇到困难要求助”,那么,知道了以后,能不能真正做到呢?于是,老师又安排了一次系红领巾比赛,只不过规则稍有改变,是以小组为单位。每个小组都有同学不太会系,应该怎么办呢?同学们纷纷发言,认为可以先自己戴,戴好后帮助有困难的同学。如果自己遇到困难,就要请已经戴好红领巾的同学帮忙,求助的时候要有礼貌。果然,这一次的活动,孩子们互帮互助,完成得又快又好。

课堂上开展活动,能有效地实现教学目标。但是,我们要明确,我们不是为了活动而活动,让“动”更加有效,才能真正使“活动”成为促进学生学习和发展的最佳途径。

(作者单位:江苏无锡五爱小学)