高校债务成因及化债相关问题分析

山东大学审计处 王玉莲

高校债务成因及化债相关问题分析

山东大学审计处 王玉莲

因高校扩招和教育部评估等原因引起的高校大规模基建建设,使高校债务负担加重。2010年,财政部、教育部出台高校化债政策,随后地方政府根据此文件也制定了适应当地情况的化债政策,以2009年末银行贷款余额锁定高校债务。化债政策的实施表明高校仍为债务偿还的主体,政府部门在采取一系列支持措施的同时加强对高校的债务管理控制。为了争取到政府的化债奖励资金,很多高校采取了一些非常规手段自筹资金化解债务,但是又带来了新的财务风险;并且,政府严控高校新的建设项目也带来了一些问题。本文通过分析高校债务成因、高校化债过程中出现的问题来分析政策本身带来的问题,并提出相应对策。

高等教育 政府化债 债务

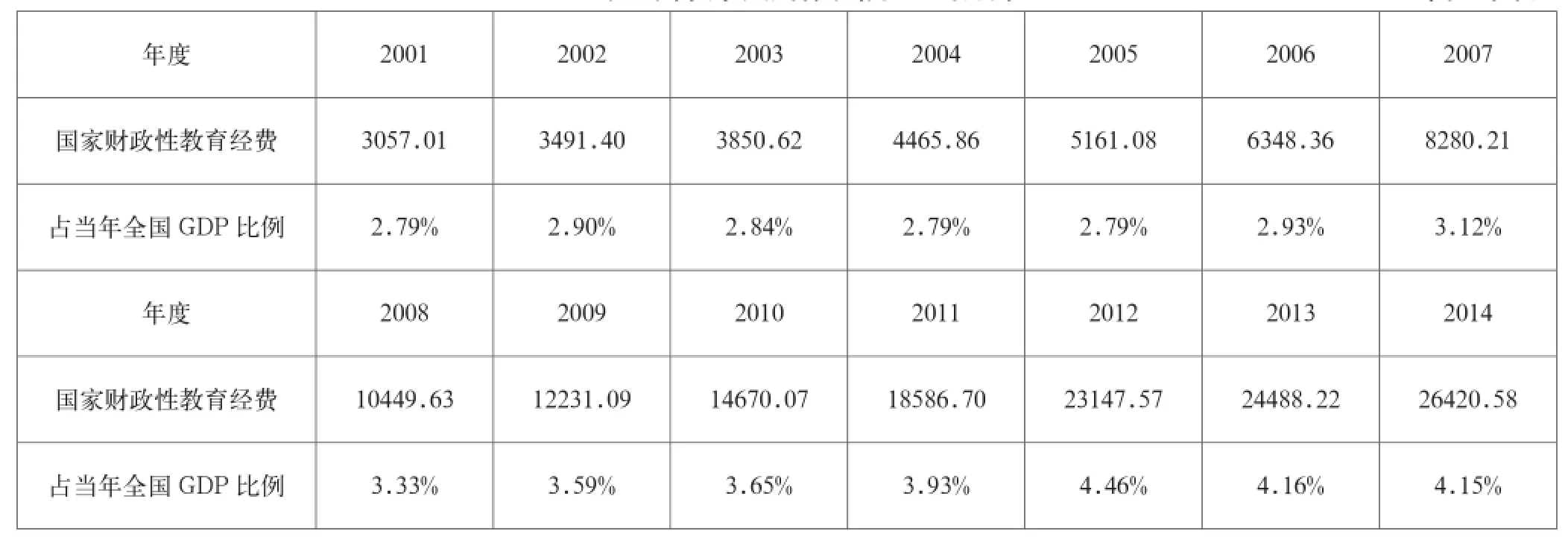

表1 国家财政教育支出占GDP的比例 (单位:亿元)

1 债务成因分析

1.1 教育投入不足与扩招导致资金需求强烈

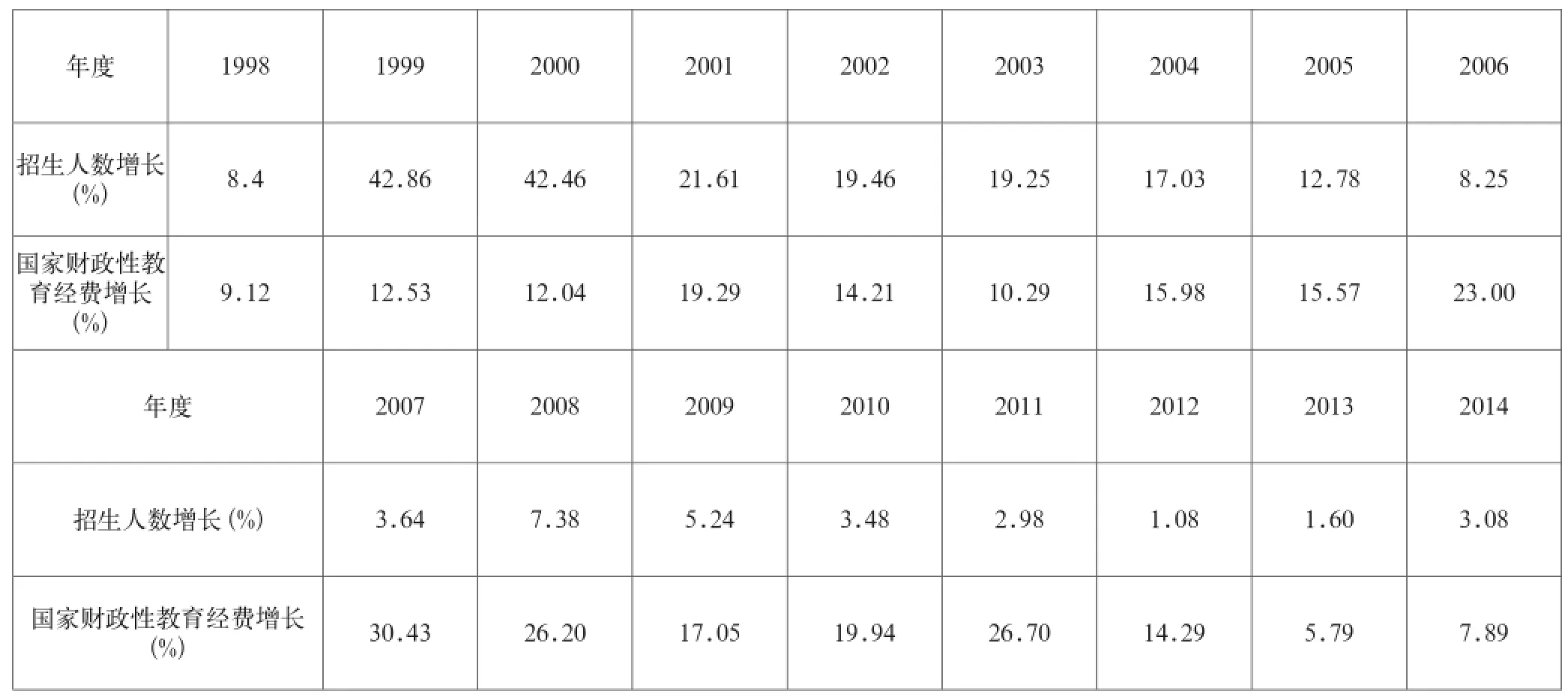

1993年国务院颁布的《中国教育改革和发展纲要》明确提出,到20世纪末,我国财政性教育经费占GDP的比重要达到4%,从表1数据可以看出,2012年我国财政性教育经费占当年GDP比例首次达到4%。1998年,党中央、国务院作出了加快发展高等教育的重大决策,1999年开始的高等学校大规模扩招,使我国高等教育步入大众化发展阶段。全国普通高校本专科招生人数由1998年的108.4万人增加到2012年的688.83万人(从表2可以看出招生人数增长率和国家财政性教育经费增长率的对比关系),普通高校本专科在校学生由340.88万人增加到2391.32万人。为满足扩招后改善办学条件的需要,在财政没有增加相应基建投资拨款的情况下,一些高校开始了大规模建设。

高等教育属于准公共产品,政府应当成为资金的主要供给者。在现行的体制下,高校的办学经费约90%是依靠财政拨款和学费。从制度经济学的角度来看,政府与高校管理者之间是委托——代理关系。在委托代理机制下,高校管理层作为代理人,按照委托人——政府的要求管理和经营高校,最主要履行的是受托责任。政府作为委托人没有完全履行出资义务,却又要求高校不断扩招,而高校不得不按要求扩招。而扩招带来的是学校用于基本办学条件的大量需求没有资金来源,只得靠举债来解决。因此,政府应该为解决高校大部分债务承担主要责任。同时,在缺乏监督与制衡机制的条件下,代理人往往会选择更有利于自身利益实现的行为,从而损害委托人的利益。因而导致高校不计后果地盲目增加债务规模。

1.2 教育部高校教学评估推动高校举债升级

2004年,教育部印发《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发〔2004〕2号),建立了每五年一轮的高校教学评估制度,每年发布一次全国高校教学基本状态的相关数据,评估制度出发点在于推动我国高校建设,但其实质上直接推动了我国高校的负债。特别是自高校管理体制改革以来,大部分高校由地方政府管理,地方政府的财政压力增加,在地方财力紧张的省份尤其如此,使得高校对银行贷款更加依赖。

自20世纪90年代开始,我国在高等教育资源配置中采取了向重点高校倾斜的政策,而普通高校、成人高校得不到资金倾斜,形成了穷则愈穷、富则愈富的马太效应。而教育部的本科教学评估对全国所有大学使用一个标准,经费的差距迫使学校为达标只有举债。评估指标中对基本办学条件指标有了限制招生的规定。检测办学条件中对生均占地面积(最低54平米)、生均宿舍面积、生均教学行政用房等有了明确合格评估要求,一些高校举债投入大量资金建设新校区,因此背上了沉重的债务负担。

1.3 产权不明晰造成高校债务风险无责任主体

根据《中华人民共和国高等教育法》第三十条规定:“高等学校自批准设立之日起取得法人资格。高等学校在民事活动中依法享有民事权利,承担民事责任。”高等学校作为事业单位,一般是由国家举办的,高等学校并不享有完全的财产所有权和财产支配权,政府是公立高校的实际和最终所有者。高校对政府有着绝对的依赖性,当高校无力偿还其债务时,政府必然承担起其债务及其风险责任,这种法人主体不需承担还款责任而导致的结果是高校的盲目扩张建设,因而加剧了高校债务危机。

表2 全国普通高校招生人数及财政性教育经费增长变化情况

2 地方高校化债及相关问题分析

2010年,财政部、教育部下发《财政部 教育部关于减轻地方高校债务负担化解高校债务风险的意见》、《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》,旨在全面化解高校债务。地方政府根据此文件也制定了适应当地情况的化债政策,如:以2009年末银行贷款余额锁定高校债务,规定了财政对化解债务按照比例进行奖励;加强对高校银行贷款余额的监督;严格高校银行新增贷款的审批,贷款余额不能超过上年锁定的银行贷款余额,如有反弹,将会采取停止其化债专项拨款、收回各项化债奖励等。这种化债政策表明,高校仍为债务偿还的主体,政府部门在采取加大化债奖励资金、争取中央化债奖励资金等措施帮助高校化解债务的同时,加强对高校的债务管理,严格控制高校债务规模。为了争取到政府的化债奖励资金,很多高校采取了一些非常规手段自筹资金化解债务,又带来了新的财务风险;并且政府严控高校新的建设项目也带来了一系列问题。

2.1 化债没有充分考虑各类高校的实际情况,造成校际间化债程度不够均衡

化债奖励政策助强校力度更大,在校生规模大、学校创收好的高校还款能力强,但是根据规定获得的奖励越多,而对那些招生规模小、创收能力差的弱高校来说,想要争取更多的化债奖励资金难上加难。因为弱高校收入盘子小,就是再努力,用自筹资金归还贷款的能力仍然不足,减少银行贷款的幅度有限,所以争取到的奖励少。高校经费的紧张促使隐性债务显性化,加剧了高校各种问题和矛盾的突显。以上种种造成校际间化债不均衡。

2.2 一刀切式地控制高校建设不利于学校正常发展

地方政府出台政策控制高校银行贷款,如山东省教育厅下发《关于建立山东省公办普通高等学校银行贷款审批制度的通知》,江苏省教育厅出台《省属高校基本建设项目联合审批办法》、《省属高校基本建设借贷款联合审核办法》等,要求高校在化债期间不得新增银行贷款余额、不得将贷款用于日常运行和人员经费支出。这种“一刀切”控制高校银行贷款的做法不利于学校正常发展,特别是对于后续建设任务重的高校影响较大。一是部分高校为争取财政奖补资金竭力自筹资金偿还银行贷款,而在建项目尚需资金后续支持,校区规划目标难以实现。

2.3 针对银行贷款的化债政策逼迫高校高成本融资

政府对高校的化债范围仅针对银行贷款,虽然地方利用各类化债资金降低了高校的银行贷款余额,但其他方式形成的债务如融资租赁、集资等债务余额明显上升。在2013年化债奖励政策结束后,由于缺乏政府支持、自筹化债资金较少,将面临更大的还债压力。高校为建设新校区多数向教职工集资,年利率普遍高于同期定期银行存款利率,而融资租赁的形式都是售后回租方式,承租成本明显高于银行贷款利率,增加了财务费用。

2.4 售后回租的融资方式缺乏法规监管

高校售后回租业务缺乏有效监管,存在国有资产流失隐患。售后回租业务属于类信贷业务,即承租人与租赁公司签订所有权转让协议将自有物品出售给租赁公司取得融资,随即租回并按期交纳租金的方式归还。出租人只有处分权,其他占有权、使用权和收益权三个权利属于承租人。售后回租业务中不存在实物交割,其目的是融资而非融物。目前,地方政府对高校的设备资产在承租资产的范围、评估、租金比例、风险监管等方面没有具体的规定。当高校面临较大的偿债压力,自身创收能力不足,还债来源主要依靠教育收费时,由于售后回租资产的处分权归属出租方,一旦出现无法按期支付租金的情况,承租资产将面临国有资产流失的隐患。特别是个别高校选择了中外合资企业,损失风险将进一步加大。

2.5 高校迁建土地置换政策无法落实

高校作为债务主体,可以用老校区置换所得收益化解债务。但受制于国家房地产调控政策和地理位置的影响,高校置换老校区并非完全顺利,置换收益难以达到高校的预期目标。地方政府出台的政策也不能完全落实,例如:山东省《关于大力发展高等教育的意见》规定,高校迁建后的旧校址土地,按有关规定处置,所得土地收益返还高校用于新校舍建设;《关于山东省高等学校债务化解工作的实施意见的通知》中规定,“各市人民政府负责对高校土地置换实施优惠政策,将土地出让金全部返还学校用于债务化解”。实际上高校校区置换的拆迁补偿和土地出让金返还收入约占整个出让收入的60%左右。

3 政府化债后期高校债务化解对策

3.1 完善高校化债后续支持政策,确保政策延续性

财政部出台的对高校化债政策仅限于2011年和2012年,且仅限于银行贷款。从政策执行情况看,成效显著,高校的债务总量和资产负债率均明显下降。但由于高校债务结构不仅仅局限于银行贷款、部分高校债务率仍处于较高水平,地方政府应进一步完善高校化债的后续支持政策,如控制消化高校集资,有重点地继续延续化债奖补政策,出台贴息政策等。

3.2 明确各类教育投入标准,确保高校良性运转

《中华人民共和国教育法》规定,各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长,并按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。这三个标准规定的很笼统,没有明确具体的指标,缺乏有效的控制和监管。教育部应根据地方政府实际财力状况,在符合财政性教育经费占GDP的比例达到4%这一基本要求的基础上,根据高校办学基础条件、债务总量和规模对高校进行差别化分类,明确生均拨款、生均公用经费、生均事业费等具体标准,确保高校在逐年消化存量债务的前提下实现良性运转。

3.3 对高校的财务自主权加以限制,严控高校作为银行贷款债务人的主体资格

教育主管部门应加强对高校的财务监督,随时监控、了解学校全部资金运行情况,如:所有银行账户资金变动情况、银行贷款余额、资产负债率等财务指标。财政部门、教育主管部门和审计部门实行联动,加强对高校财政法规政策执行情况和财务的监督检查,充分利用监督检查结果,并将其作为预算拨款和制定相关政策的重要参考依据。

[1] 韩俊仕.政府化债后期地方高校债务管理问题探讨[J].行政事业资产与财务,2012(24).

[2] 史小猛,李峰.地方高校债务风险的化解与防范[J].重庆理工大学学报(社会科学),2010(6).

[3] 马永敏.湖北高校债务危机及其对策研究[J].当代经济,2012 (5).

[4] 李勇.我国高校负债成因、化解路径及风险防范——近年来高校负债国内研究文献综述[J].黑龙江高教研究,2010(3).

[5] 李永宁.地方高校债务化解现状、问题及对策——以江苏省为例[J].财会研究,2012(23).

[6] 曲芳芳,刘涛.基于财务视角的我国高校债务化解问题对策探讨[J].经济与管理,2013(2).

F253.7

A

2096-0298(2016)07(b)-164-03