基于项目作品的大学生在线同侪评价特点分析

陈 玲,杨 丹

(北京师范大学 未来教育高精尖创新中心,北京 100875)

基于项目作品的大学生在线同侪评价特点分析

陈 玲,杨 丹

(北京师范大学 未来教育高精尖创新中心,北京 100875)

同侪评价作为一种有效的评价策略,成为现阶段在线学习评价的关注热点。为了透视大学生在线同侪评价的特点,该文将同侪评价的策略应用于教学当中,设计了基于项目作品的在线同侪评价活动,主要采用内容分析和数据统计分析的方法,对56名大二学生在基于项目作品的在线同侪评价活动中的相关行为和内容从整体参与度、评价内容、评价反馈和意见采纳以及开展在线评价与最终作品质量之间的相关性四个方面进行了统计与分析。研究发现:(1)在线同侪评价是一种有效的网络协作学习方式;(2)大学生在开展同侪评价时的认知深度有待提升;(3)评价内容的情感类型和认知深度均对学生的反馈和采纳行为存有不同的影响;(4)积极开展对他人的评价以及对他人的评价进行积极的反馈和反思能够对自身作品的优化产生积极影响。

项目作品;大学生;在线同侪评价;内容分析;特点分析

一、问题提出

随着网络技术的不断发展,在线教育成为当前教育领域的新形态,越来越多的教师开始借助网络平台发布教学资源和任务,实现在线互动和教学。但是随着越来越多的教学活动逐渐从线下转移到线上,如何实现对学习者在线学习过程和结果的有效评价成为我们需要考虑的问题。通过分析已有的在线学习平台可以发现,目前多数的网络评价主体单一,主要以授课教师为主,且关注重点多为最终的学习成绩,而忽视了对学生学习过程的评价。针对这一问题,以MOOC为代表的网络在线学习平台开始使用同侪评价,即“Peer Assessment”,对网络教学开展评价。相关研究表明,在线同侪评价对学习者的态度和学习成绩的提高,以及高阶思维能力的培养能够产生重要的影响,对于开展高质量的网络教学具有重要的意义[1]。

基于此,本研究以56名大学生为研究对象,在学习元平台开展基于项目作品的在线同侪评价,拟采用内容分析和数据统计分析的方法,对大学生进行在线同侪评价的行为和内容进行分析,并对基于项目作品的大学生在线同侪评价特点进行归纳,具体需要回答以下几个方面的问题:

(1)大学生在线同侪评价的整体参与度如何?

(2)从内容、认知、自我反馈及情感角度,在线评价内容体现了什么特点?

(3)在大学生开展同侪评价时,什么样的评价内容会更易得到同伴反馈?什么样的评价内容会被同伴采纳并加以修改?

(4)同侪评价和学生最终作品质量之间有什么关系?

二、文献综述

(一)同侪评价相关概念

同侪评价是学习者对其他学习者的作品进行批判性的反思,并基于已有的规则向他们提供反馈的一种方法[2]。其目的在于节省教师的时间,提高学习者对课程的理解,同时提高他们的元认知能力。通过对其他学习者的作品进行评价,学习者也能够学会评价自己的作品[3]。作为一种形成性评价策略,在线同侪评价既是一种评价工具,同时也是一种学习工具。作为一种评价工具,在线同侪评价能够通过同伴的评价,指出学习者存在的问题,并提出改进建议,帮助学习者对作品进行修改和完善;作为一种学习工具,学习者能够基于他人指出的问题或提出的建议培养自己进行批判性思维和自我反思的能力[4]。通过查阅现有的相关研究,发现同侪评价的形式主要可以分为同伴评分和同伴反馈两类,前者主要通过评分的形式对同伴进行评价,后者则通过同伴之间互相评论、指出问题和建议的形式实现共同进步。本研究中的同侪评价指的是同伴反馈的形式。

(二)国内外同侪评价研究现状

为了探索同侪评价如何具体影响学习者的学习,国内外学者从不同的角度开展了深入的研究。van der Pol等通过两个具有不同环境和工具的实验,分别向参与者发布不同的任务,并要求参与者对任务作品进行评价和反馈,对反馈的性质、对反馈的反应以及将反馈用于修改三个变量之间的关系进行了分析,发现给出具体建议、关注内容和风格的反馈更容易被采纳[5]。Lu与Law在高中生学习的过程中,对学习任务开展了同侪评价,并对同侪评价的两种形式,即同伴评分和同伴反馈,对评价者和被评价者学习效果的影响进行了研究,发现同伴评分的意义小于同伴反馈,且作为评价者的学习者受益更大,积极的反馈对被评价学生的作品质量有重要影响[6]。与国外相比,现阶段国内对同侪评价的研究相对较少。殷宝媛等采用主成分分析的方法对影响电子作品同伴互评的影响因素进行分析发现,同伴互评的信度和效度与评价者、被评价者的利益相关性因素(权威效应、利益效应、圈子效应)、个体差异因素(设计风格、审美倾向、认知风格)、执行成本因素(时间限制、情绪状态)有关,并提出采用同伴提名法和多种同伴互评形式结合的方式可以减少各因素对同伴互评的影响[7]。马志强等采用行动研究的方法对网络同伴互评活动开展研究,发现序列型学习风格的学习者与综合型学习风格的学习者相比,通过同伴互评更能够提高对知识的运用水平[8]。

可以发现,现有的关于同侪评价的研究多基于项目任务的作品开展,且多为关注同侪评价中的一个或几个方面,如同侪评价中各因素的关系、同侪评价在认知与情感方面的影响等等,没有对同侪评价的整体特点加以描绘。因此,本研究选取大学生作为研究对象,开展基于项目作品的同侪评价,以期能够分析总结大学生基于项目作品开展在线同侪评价的整体特点,为后续同侪评价活动的开展提供一定的指导与借鉴。

三、研究设计

(一)研究对象和实施过程

本研究以56名大二学生为研究对象,在参与本研究者所教授的《多媒体与网络资源的设计与开发》课程上,作为本课程任务之一,每位学生制作一份面向课堂的“教学设计+PPT课件”作为项目作品,并提交至学习元平台[9],再通过同组同侪评价的方式反馈对作品的意见。具体实施是在开展之前,教师在课堂上提供项目作品评价参考量规,并示范如何在学习元上开展评价的具体操作流程,为激发学生参与动机,教师还特别将同侪评价活动有利于同学间的策略分享、能促进个人作品优化等教育功能进行说明。然后,学生在学习元平台上,分为11个小组互相利用学习元平台的评论和评分功能对作品开展协同评价。在组内同侪评价的基础上,也可以对其他组成员的作品进行评价和意见分享。最后,在吸纳同伴反馈的基础上,学生对自己的项目作品进行再次优化并提交到学习元平台,教师再对学生的最终修订后的项目作品进行打分。整个同侪评价实施周期为两个星期。

(二)数据收集和分析过程

1.内容分析工具

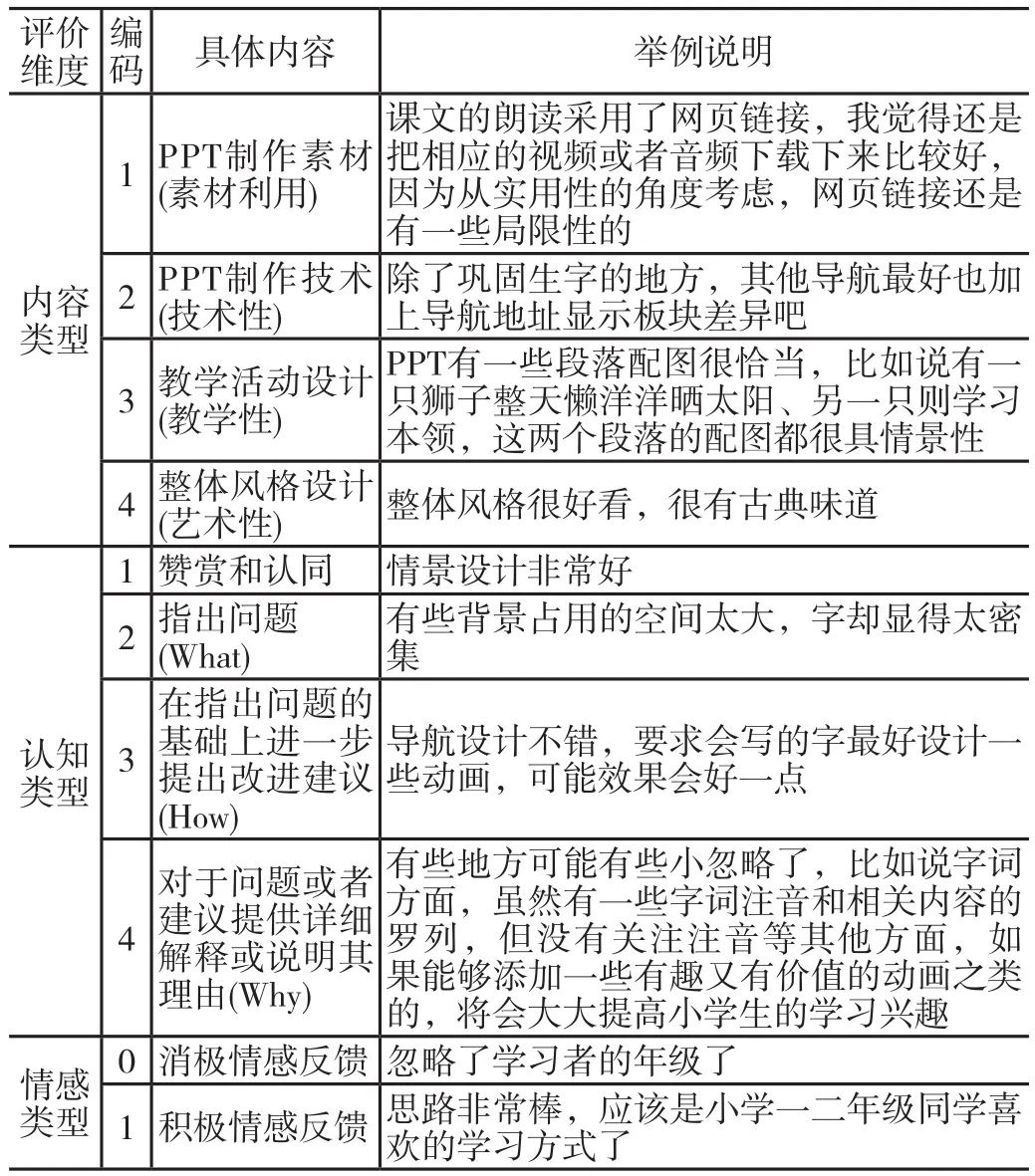

本研究所采取的编码表如表1所示,分别从内容、认知、情感和是否进行自我反思四个维度对在线评论的内容进行分析,其中内容类型的维度主要参考了张坤设计的多媒体课件评价指标体系,分为教学设计、教学内容、技术性、艺术性和应用性五个维度[10]。由于本研究中所涉及到的教学内容均为语文教科书中的内容,所以将教学内容这一维度改为了PPT中素材的选取和利用,同时将技术性和应用性合并为技术性。认知类型和情感类型维度依据Nelson和Schunn对同伴反馈内容的相关分类,将反馈类型分为称赞、提出问题或建议、总结,并从情感维度上分为积极的、消极的和中立的三种类型[11]。基于Nelson和Schunn对反馈类型的分类,本研究将认知类型做了进一步的细分,分为赞赏和认同、指出问题、在指出问题的基础上提出改进建议以及解释提出的问题或建议四个维度,并将情感类型划分为积极和消极两个维度。此外,基于本研究的特点,在内容分析编码表中添加了自我反馈的维度,即是否对他人的评价进行反馈和反思。

表1 内容分析编码表

续表1

2.数据分析过程

首先是将学习元平台上所有学生数据按照操作时间、操作行为和具体操作内容等维度导出到Excel中,在此基础上再进行编码分析。

由于一条评论或反馈中可能包含多个意义单位,有的评论会根据其内容拆分成多个编码意义单位,最后再针对编码意义单位从内容、认知、情感和自我反思这几个维度开展内容分析。具体分析过程是根据编码分析工具,两个有相关研究经验的人员根据编码表对评论内容进行独立编码,然后再针对双方不一致的编码内容进行讨论,最终形成对内容的一致编码。

除了开展针对内容的编码分析以外,为了解作品创建者对作品评价者的意见采纳情况,本文研究者把学生的初始项目作品和在接受同伴评价后自主修订后的项目作品进行比较分析,确定哪些意见真正为作品创建者采纳。

四、数据收集和分析

(一)整体参与度分析

经过统计,共得到56个提交作品,共生成542条互评记录。其中,无关用户9名,和评价内容无关的评论34条,真正参与互评的学生53名(95%),有3名学生没有参与在线评价。学生参与评论和反馈的数量共计500条,其中对他人作品进行评论数共计为366条(其中无关评论10条,共占总评论的73%),针对他人的评论进行再反馈共计为134条(共占总评论的27%)。

如右图1所示分别为对作品和学生评价率的统计,可以看出作品被评价次数最多为13次,最少为4次,平均被评价数为6.5次;学生发表评价次数最多为12次,最少为3次,平均发表评价次数为6.9次。如右图2所示为在线评论的网络关系图,可以看出56个作品均得到了相应的评价,并且整体网络比较紧密。总的来说,在线同侪评价的整体参与度较高。

(二)在线同侪评价的内容分析

在得到的共计366条评论中,去除10条无关评论和99条简单的赞赏和认同外,共剩余257条评论,其中一条评论可能包含多个维度的内容,根据表1所示的编码表进行拆分,共得到343个意义单位,下面主要对343条意义单位进行相关编码和内容分析。

图1 评价率统计

图2 在线评论网络关系图

1.同侪评价内容类型分析

如图3所示为针对343条意义单位进行内容类型统计结果,可以看出针对教学活动设计的评论条数最多(159条),表明学生最为关注教学活动设计,例如教学内容的详略安排、考虑学习者的特点等;其次是PPT制作技术(111条),如动画的触发、声画的配合等;再次是PPT制作素材(56)条,如视音频、图片的选取和处理等;评论数最少的是关注整体艺术性的整体风格设计(17条)。

2.认知类型分析

如图4所示为在线评论的认知类型统计,除了简单的认同(99条)外,343条意义单位中,最多的是指出存在的问题(149条),再次是对指出的问题进行详细的解释,或对提出的建议进行详细的说明(112条),最少的是在指出问题的基础上提出改进建议(82条)。可以看出,学生较为擅长发现存在的问题,但是在提出改进建议方面的能力和意识还有所欠缺,这可能和学生更多偏重教学的理论设计,缺乏一线实践教学经验积累有关,如表2所示。

图3 评论的内容类型统计

图4 评论的认知类型统计

表2 评论中各内容类型在认知类型内的分布

为了进一步分析内容类型在各认知维度的分布情况,分别统计了各内容类型对应各认知类型的评论数目(去除99条赞赏和认同的评论)。可以发现,与PPT制作素材和PPT制作技术这两个内容维度比较,教学活动设计和整体风格设计这两个内容维度的认知层次整体更为偏低,大部分处于能够发现彼此作品存在的问题但是无法给出解决问题的建议的状态,这也揭示了学生在制作面向一线课堂的项目作品时,对于教学活动设计和整体风格、设计整体知识和经验的储备略弱。

3.情感类型分析

对评论的情感类型而言,其中多数表现为积极情感的评论比例为85%,如对作品的称赞等;表现为消极情感的比例为15%,如直接指出问题等。说明学生开展互评活动时,都倾向于采用积极的情感态度,在对作品表示鼓励、认同的基础上提出进一步的修订建议。

4.自我反馈分析

对是否进行自我反馈而言,其中有57%的学生对其他人对自己作品的评论进行了反馈,如根据其他人指出的问题阐述自己的想法,或在反思的基础上接受其他人提出的建议等;43%的学生没有进行相应的反馈。

(三)在线评价的反馈和意见采纳情况分析

在同伴评价基础上开展进一步反馈方面,由于一条评论可能涉及多个维度的内容,因此针对评论而进行的反馈也可能包含多个方面的内容。通过对评论进行拆分得到的343条意义单位的反馈进行统计,共将134条反馈内容拆分为156条意义单位,整体反馈率为45.5%。在意见采纳方面,343个编码被采纳并且对作品做出相应修改的为196个,整体采纳率为57.1%。为了进一步了解什么特点的同侪评价内容能激发学生产生反馈、什么特点的同侪评价能让同伴接受并采纳,下面进一步对学生有所反馈和采纳的评价内容进行了分析。

1.反馈和意见采纳的内容类型分析

如右图5所示为不同内容类型评论的反馈率和意见采纳率统计图,其中反馈率和意见采纳率表示“该内容类型维度下有所反馈或采纳的评论数/该内容类型维度下总的评论数”。结合所有评论的内容类型分布可以发现,虽然针对教学活动设计的评论数最多,但是该维度下的反馈率和意见采纳率是四个内容维度中最低的(分别为42.8%和54.7%),分析其原因可能与上述对在线评论的认知类型分析中得出的与教学活动设计相关评论的认知层次较低相关,学生进行的与教学活动设计相关的评论多停留在简单地指出存在的问题,而没有提出相关的建议和进一步解释,使作品的作者很难能够对其进行反馈或采纳其意见。

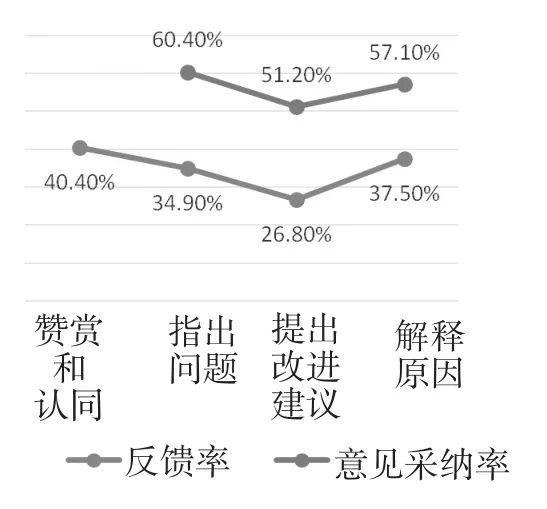

2.反馈和意见采纳的认知类型分析

如图6所示为不同认知类型评论的反馈率和意见采纳率统计图,其中反馈率和意见采纳率所表示“该认知类型维度下有所反馈或采纳的评论数/该认知类型维度下总的评论数”。由于意见采纳率是针对评论方提出了具体的修改问题或者建议,因此意见采纳率对“赞赏和认同”维度不予统计。

图5 不同内容类型评论的反馈率和意见采纳率

图6 不同认知类型评论的反馈率和意见采纳率

可以看出,在四个认知维度中的反馈率由高到低分别为赞赏和认同(40.4%)、解释提出的问题或建议(37.5%)、指出存在的问题(34.9%)以及在指出问题的基础上提出改进建议(26.8%)。通过查看具体的反馈内容,发现学生对于赞赏和认同类型的评价的反馈多为感谢相关的话语,并没有涉及到自我反思的内容。除去赞赏和认同的评价外,学生最乐于对解释提出的问题或建议评论的进行反馈,具体表现为解释自己的观点,或就某一个问题与同伴开展讨论等。而针对提出改进建议评论的反馈最少,其原因可能在于学生只有在不认同他人提出建议的时候进行反馈,而对那些可以接受的建议,学生会直接加以采纳,而跳过反馈的步骤,这也可以进一步解释意见采纳率整体高于反馈率的原因。

此外,除赞赏和认同外的三个认知维度的意见采纳率由高到低分别为指出存在的问题(60.4%)、解释提出的问题和建议(57.1%)以及在指出问题的基础上提出改进建议(51.2%)。通过查看评论的具体内容,发现相较于其他的认知维度,指出存在问题的认知维度的评论内容更加短小,多为直接指出问题,可能更便于学生找到评论中的关键点,从而发现自己的问题并采纳。

3.自我反馈和意见采纳与情感类型的关系分析

为了剖析情感类型对自我反馈和意见采纳所产生的影响,分别统计了不同情感类型下的反馈率和意见采纳率(去除与赞赏和认同评论相关的40条反馈),结果如图7所示,其中反馈率和意见采纳率的计算方式为“该情感类型下有所反馈或采纳的评论数/该情感类型下总的评论数”。可以看出,积极情感的反馈率(35.9%)高于消极情感(22.7%),而意见采纳率(56.2%)则低于消极情感(62.3%),表明学生更倾向于对持有积极情感的评论进行反馈,而采纳持有消极情感的评论。通过查看具体的评论内容,发现被采纳的消极情感的评论多为简明扼要的指出存在的问题,可能更便于学生直观的发现自己作品中的问题并加以修改,与上述对意见采纳的认知类型分析的结果相一致。

4.自我反馈和意见采纳的关系分析

为了进一步分析反馈和意见采纳之间的关系,分别统计了不同反馈状态下的意见采纳率(去除与赞赏和认同评论相关的40条反馈),结果如图8所示,其中意见采纳率的计算方式为“该反馈状态下采纳的评论数/该反馈状态下总的评论数”。

图7 不同情感类型的反馈率和意见采纳率

图8 不同反馈状态下的意见采纳率

可以看出,有反馈状态下的意见采纳率(73.3%)明显高于无反馈状态下的意见采纳率(48.9%),表明学生更倾向于在对他人的评论进行反馈的基础上进一步修改自己的作品。

(四)在线评价和作品质量的相关性分析

对每位学生开展评论的次数、自己作品被评论的次数、反馈的次数以及最终作品得分四个变量进行相关性分析得到的结果如右表3所示,可以看出:(1)评论次数和反馈次数之间呈现显著的正相关,即评论次数多的学生,更倾向于对他人的评论进行反馈;反之,乐于对他人的评论进行反馈的学生,更倾向于对他人的作品进行评论。(2)评论次数和作品得分之间呈现显著的正相关,即评论次数多的学生,最终作品质量更高,更倾向于得到高分;反之,作品质量和得分高的学生,更倾向于对他人的作品进行评论。(3)被评论次数和反馈次数之间呈现显著的正相关,即得到评论越多的学生,更倾向于对他人的评论进行反馈;反之,更乐于对他人的评论进行反馈的学生会得到更多的评论。(4)被评论次数和作品得分之间呈现显著的正相关,即得到评论越多的学生,其作品更倾向于得到更高的得分;反之,作品得分更高、作品更优秀的学生,更倾向于吸引同伴关注、得到更多的同伴评论。(5)反馈次数和作品得分之间呈现显著的正相关,即更乐于对他人的评论进行反馈的学生,更倾向于得到更高的得分;反之,作品得分更高的学生,更倾向于对他人的评论进行反馈。

表3 在线评价和作品质量的相关性分析(N=56)

五、分析和讨论

根据上述对大学生参与在线同侪评价的特点和存在的问题的分析,开展以下分析和讨论。

(一)在线同侪评价整体参与度较高,是一种有效的网络协作学习方式

本研究中通过同侪评价,发现学生的参与度达到95%,学生平均发表评价次数为6.9次,作品平均被评价数为6.5次,评价反馈率达到45.5%,采用率达到57.1%。通过前后作品的对比,发现所有的修订都是正向的有意义的修订,表明在线同侪评价是一种有效的网络协作学习方式,特别是针对大学生群体,通过对作品开展协同评价,能够将个体建构和协作建构相结合,取长补短,实现知识、观点的共享[12],通过观摩、比较、分析多个不同的同伴作品,从而促进自身作品质量的优化和提升,提高学生的专业知识与能力。通过参与评论、反思等以一系列认知活动提升了参与度,激发了学生学习的主动性,从而更加有效地完成学习任务[13]。

(二)大学生在开展同侪评价时的认知深度有待提升

通过上述分析发现,教学活动设计作为本研究中任务的核心,学生在进行评论时给予了最多的关注,但是在反馈和意见采纳时,教学活动设计这一维度的反馈率和意见采纳率却是四个内容维度中最低的。通过进一步分析内容类型与认知类型的关系发现,与教学活动设计相关评论的认知层次均较低,多停留在简单地指出存在的问题,而没有提出相关的建议和进一步解释,使作品的作者很难能够对其进行反馈或采纳其意见。

相关研究表明,认知反馈的效果根据类型的不同而有所差别,如具体的评论比普遍的评论更加有效[14],识别问题并提出改进建议的评论对于提高学习效果非常有效[15]。因此在培养学生详细阐述自己想法能力的同时,还要关注学生提出建议的意识和能力的培养。首先,在日常的教学中要有意识地向学生推荐有独到观点与建议的文章,让学生通过阅读分析其中观点与建议的独到性,并反思自己没有想到这些观点与建议的原因;其次,培养学生形成独到观点与建议的方法,如扩大自己的知识面,学会从不同的视角看问题等;最后,通过为学生提供多思考、多讨论的机会,让学生能够在日常生活和学习中经常提出自己的观点和建议,逐渐养成意识和习惯[16]。此外,针对教学活动设计这一环节,学生在制作面向一线课堂的项目作品时,对于教学活动设计的整体知识和经验的储备不够是导致整体认知深度不够的主要原因,因此在后续对学生培养的过程中,既要关注学生专业知识的掌握,同时要为学生提供丰富的实践机会,注重教学经验的积累。

(三)评价内容的情感类型、认知深度均对学生的反馈和采纳行为存有不同的影响

在本研究中发现,学生更倾向以积极的情感来提出自己的意见,并且学生对于积极情感评论的反馈率较高,这和很多其他研究者的结论是一致的,说明积极的评论能够对学生形成激励作用[17]。

(四)积极开展对他人作品的评价能够对自身作品的优化产生积极影响

通过对评论次数和作品质量进行相关性分析发现,评论次数和作品得分之间呈现显著的正相关关系,表明乐于对他人进行评价能够对自己作品的优化提升产生积极的影响[18][19]。

同侪评价能够通过锻炼评价者批判性思考的能力,并向被评价者提供即时的反馈,同时促进评价者和被评价者的学习[20]。但是本研究和国外研究者有同样的发现就是:相较而言,同侪评价对评价者的作用要高于被评价者,特别是能够识别问题和提出建议的评价者。因为评价者发表评价需要更高的认知水平,包括回顾、总结、阐述、判断误解的知识、识别遗漏的知识、考虑与理想情况的差距等[21]。通过对他人的作品进行评价,学习者能够重新审视自己的作品从而进行改进[22]。因此,在平时的学习过程中要有针对性地培养学生进行批判性思考的能力和意识,在开展同侪评价的活动中鼓励学生对他人进行评价,在对他人进行评价的过程中实现自我成长。

(五)对他人的评价进行积极的反馈和反思能够对自身作品的优化产生积极影响

在本研究中发现,有反馈状态下的意见采纳率明显高于无反馈状态下的意见采纳率,而通过对反馈次数和作品得分进行相关性分析发现,反馈次数和作品得分之间呈现显著的正相关关系,表明学生更倾向于在对他人评论进行反馈的基础上进一步修改自己的作品,对他人的评价进行积极的反馈和反思这种行为对自身作品的优化会产生积极影响。但是通过上述对是否进行自我反思进行统计和分析发现,在参与在线评论的53人中,共有30人进行了自我反思,为总人数的57%,且其中很多为简单的感谢话语,自我反思深度仍需进一步加强。

反思是一个过程,更是一种能力,它既是一种对观念、思维以及知识进行内部再认知的过程,又是以批判性思维为核心支撑整个反思过程的能力集合体[23]。学生基于他人的评论开展自我反思,能够在借鉴他人经验的同时对自己的经验进行反思,识别自己的优点和缺点,并接受能够改进自己作品的建议[24],提高学习者的元认知能力和知识建构的水平[25],从而提高自己的学习效果。针对学生自我反思意识欠缺的现状,建议在平时的教学过程中有意识地关注学生自我反思意识和能力的培养,如设置相应的教学活动和环节,鼓励学生及时对自己的学习情况进行反思,同时教师要在其中加以适当的引导和总结,共同培养学生进行自我反思的习惯[26]。

六、总结和不足

本研究采用内容分析和数据统计分析的方法,对56名大二学生基于项目作品的在线同侪评价的相关行为进行了量化分析,包括整体参与度分析、内容分析、反馈和意见采纳分析,以及在线评价与作品质量的相关性,总结了大学生基于项目作品的在线同侪评价的特征,并结合发现的特点和存在的问题提出了后续提高在线同侪评价质量和效果的几点建议,以期能够为现阶段大学生的在线同侪评价提供更加深入和系统的认识,也能够为后续在线同侪评价的开展提供一定的借鉴与指导。

但本研究所选取的研究对象均为大二学生,且没有对学生之间的个体差异加以控制,对于研究结论的推广具有一定的局限性,需要在后续的研究中扩大样本的覆盖面进行进一步的检验。此外,本研究的研究重点在于总结在线同侪评价的整体特征,后续还可以对不同成绩段学生在线同侪评价的具体行为特征进行分析和比较。

[1][8] 马志强,王雪娇等. 基于同侪互评的在线学习评价研究综述[J].远程教育杂志,2014,(4):86-92.

[2] Falchikov, N., & Boud, D. Students self-assessment in Higher Education: A meta analysis[J]. Review of Education Research, 1989,59(4):395-430.

[3] Dochy, F., Segers, M., & Sluijsmans, D. The use of self-, peer- and co-assessment in higher education: A review[J]. Studies in Higher Education, 1999,(24):331-350.

[4] Chen, YC., & Tsai, CC. An Educational Research Course Facilitated by Online Peer Assessment[J]. Innovations in Education and Teaching International, 2009,46(1):105-117.

[5] van der Pol, J., van den Berg, BAM., Admiraal, WF., & Simons, PRJ.The nature, reception, and use of online peer feedback in higher education[J]. Computers & Education, 2008, 51(4): 1804-1817.

[6][18] Lu, JY., & Law, N. Online peer assessment: effects of cognitive and affective feedback[J]. Instructional Science, 2012, 40(2): 257-275.

[7] 殷宝媛,刘俊强等. 同伴互评电子作品的影响因素分析[J]. 电化教育研究,2012,(12):58-62.

[9] 余胜泉,杨现民等. 泛在学习环境中的学习资源设计与共享——“学习元”的理念与结构[J]. 开放教育研究,2009,(1):47-53.

[10] 张坤. 高等学校多媒体课件评价指标体系研究[D].武汉:华中农业大学,2006.

[11][15][19] Nelson, M. M., & Schunn, C. D. The nature of feedback:How different types of peer feedback affect writing performance[J].Instructional Science, 2009, 37(4):375-401.

[12] 赵海霞. 网络环境下基于问题的协作知识建构设计与实践——以大学生“结构化学”课程教学改革为例[J].中国电化教育,2013,(1):100-105.

[13] Duijnhouwer, H., Prins, FJ., & Stoking, KM. Feedback providing improvement strategies and reflection on feedback use: Effects on students’ writing motivation, process, and performance[J]. Learning and Instruction, 2012, 22(3):171-184.

[14] Ferris, D. R. The influence of teacher commentary on student revision[J]. TESOL Quarterly, 1997, 31(2):315-339.

[16] 鲁子问,王东君等. 培养学生表达观点与建议能力的尝试[J]. 英语学习,2015,(10):28-31.

[17] Hovardas T, Tsivitanidou OE, Zacharia ZC. Peer Versus Expert Feedback: an Investigation of the Quality of Peer Feedback Among Secondary School Students[J]. Computers & Education, 2014, (71):133-152.

[20] Li, L., Liu, X., & Steckelberg, A. L. Assessor or assessee: How student learning improves by giving and receiving peer feedback[J].British Journal of Educational Technology, 2010, 41(3):525-536.

[21] Van Lehn, K. A., Chi, M. T. H., Baggett, W., & Murray, R. C. Progress report: Towards a theory of learning during tutoring[R]. Pittsburgh, PA:Learning Research and Development Centre, University of Pittsburgh,1995.

[22] Chen,Y.-C., & Tsai, C.-C. An educational research course facilitated by online peer assessment[J]. Innovations in Education and Teaching International, 2009,46(1):105-117.

[23] 李运福,傅钢善. 网络学习中反思性学习及模型研究[J]. 现代教育技术,2012,(2):99-102.

[24] Xiao, Y., & Lucking, R. The impact of two types of peer assessment on students’ performance and satisfaction within a Wiki environment[J].The Internet and Higher Education, 2008, 11(3-4): 186-193.

[25] 胡勇,王陆. 在线学习者的自我评价与反思研究[J]. 开放教育研究,2006,(2):69-73.

[26] 李国华.大学生自主学习的指导策略研究[J]. 中国成人教育,2012,(9):94-95.

Analysis of Project-based Online Peer Assessment Characteristics of Students

Chen Ling, Yang Dan

(Beijing Advanced Innovation Center for Future Education, Beijing Normal University, Beijing 100875)

As an e ff ective assessment strategy, peer assessment has become a focus of attention of online learning assessment at the present stage. In order to analyze the characteristics of online peer assessment of students, this study applies the strategy of peer assessment in teaching and designs an project-based online peer assessment activity, uses the method of content analysis and statistical analysis to analyze the behaviors and contents of 56 sophomores during the online peer assessment activity from the aspects of participation, comments, feedback and acceptance, and the relationship between the online comments and the quality of the fi nal project works. The study fi nds: (1) the online peer assessment is an e ff ective way of online collaborative learning; (2) the depth of students’ cognitive during online peer assessment needs to be improved; (3) the type of a ff ect and the depth of cognitive have di ff erent in fl uence on the feedback and acceptance of students; (4) to give the comments to others and make the feedback to others’ comments actively will have a positive impact on students’ own work.

Project Works; Students; Online Peer Assessment; Content Analysis; Characteristics Analysis

G434

A

陈玲:博士,讲师,研究方向为教师网络教研、教师信息化专业发展(bnukuayue@163.com)。

杨丹:在读硕士,研究方向为教师网络教研。

2016年9月13日

责任编辑:赵云建

1006—9860(2016)12—0052—07