佛国寻踪 孟加拉国毗诃罗普尔佛教遗址发掘记

文 /莫林恒 图/贾英杰 柴焕波 莫林恒

佛国寻踪 孟加拉国毗诃罗普尔佛教遗址发掘记

文 /莫林恒图/贾英杰 柴焕波 莫林恒

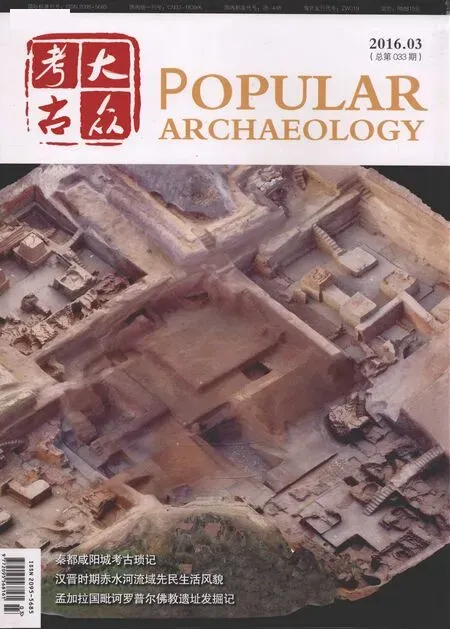

Nateswar遗址发掘区鸟瞰

2014年,孟加拉国Agrasor Vikrampar基金会向中国驻孟加拉国大使馆申请,请求中国政府对毗诃罗普尔(vikrampura)佛教遗址考古发掘给予帮助,其中一个重要原因是该遗址为著名的藏传佛教鼻祖之一的阿底峡尊者出生、学习和传教之地。在中国驻孟加拉国大使馆出面斡旋,湖南省政府、省文物局大力支持下,湖南省文物考古研究所与Agrasor Vikrampar基金会签订长期考古发掘保护研究协议,第一阶段由湖南省文物考古研究所与基金会下属的孟加拉国Oitihya Onneswan考古研究中心组成联合考古队,共同对毗诃罗普尔遗址群最为重要的一个遗址点——Nateswar地点实施发掘。目前已完成了两次大规模发掘和对以往发掘资料的整理。

同事和朋友得知我们在孟加拉国进行考古发掘,总会好奇和关心地询问:“在那挖什么?那边好玩吗?吃的习惯吗?与国内考古发掘有何异同?”大多是诸如此类的问题。回想我们从发掘到整理再到发掘已先后三次长时间生活在孟加拉国,可以写一点记录我们在这边工作和生活的文字,也向大家介绍我们充满新奇的孟加拉国考古之旅。

毗诃罗普尔遗址位置

Nateswar遗址考古发掘现场

考古发掘工作概览

遗址背景与团队成员

毗诃罗普尔是孟加拉国著名的佛教遗址,为8~12世纪孟加拉国的一个都城所在,而孟加拉国这一时间段的历史文献记载较为缺乏,因此研究这一段历史倚重考古发掘资料。与中国特别有渊源的藏传佛教鼻祖之一的阿底峡尊者就是诞生在这里,后来他受藏王的邀请从毗诃罗普尔出发辗转赴西藏传教,并最终在西藏坐化。现在的藏传佛教各系统都敬奉阿底峡尊者。在20世纪70年代,应孟加拉国佛教复兴会的申请,周恩来总理曾批准将阿底峡尊者的部分骨灰运回孟加拉国供奉,以体现中孟之间的传统友谊。

孟方团队以苏菲教授为核心,他是孟加拉国著名的考古学家,也是Oitihya Onneswan考古研究中心的主任,同时在孟加拉国贾汉吉尔诺戈尔(Jahangirnagar)大学任教。此次合作中先后参与发掘、整理研究的近10名孟方主要业务人员都是他的门下弟子。

中方团队以湖南省文物考古研究所郭伟民所长为项目负责人、柴焕波研究员为领队,另有3位具备国家考古领队资质的业务骨干,并配有科技、绘图、修复等人员。柴焕波研究员先后主持过湖南龙山里耶城址、永顺老司城遗址等重要考古遗址的发掘,上述这两个遗址不仅被评为当年度的中国十大考古新发现,还均成为了国家考古遗址公园,特别是老司城遗址在2015年被列入世界文化遗产名录。

Nateswar是毗诃罗普尔遗址群非常重要的一个遗址点,孟方在2012、2013年度做过两次发掘,发掘面积共300多平方米。在2014年冬季至2015年初,中孟双方共同发掘了1746平方米,2015年6~7月对以往的发掘资料进行了整理,成果丰硕。2015年11月~2016 年1月完成发掘面积2000多平方米。

发掘区域大致分为中方发掘区和孟方发掘区,我们每个业务骨干在中方发掘区分管一片区域,有一到两名孟方业务人员协助,带领数十位孟加拉民工一同发掘。此次我们的合作研究是全方位的,不仅一起组队实施考古发掘,同时帮助孟方修复出土陶器,检测各种标本,整理出土遗物,并最终共同撰写发掘报告。

作者(左)与中方领队柴焕波研究员在砖砌建筑前合影

中孟双方队员在讨论建筑结构

发掘清理中大型佛堂建筑

发掘清理多边形佛塔建筑

对遗址的发掘与解读

Nateswar遗址位于达卡市蒙希甘杰县恒河与雅鲁藏布江(布拉马普特拉河)交汇处的河流三角洲冲击平原,填土堆积都为沙土,我们主要发掘对象是早期佛教砖砌建筑结构。或许有人会认为发掘这种砖砌建筑遗址应该相对简单,就是清理掉沙土,展示出建筑的形态和结构。可事实上,任何重要遗址的发掘都不会是那么简单,何况是在异国他乡,发掘一个我们从未接触过的遗址类型。在发掘刚开始的阶段,我们发现孟方队员比我们更了解出土遗物的性质年代、出土陶器的器形以及建筑的结构,一开始对土质、土色、包含物的辨认也比我们熟悉。特别是在发掘中发现刚露头的砖砌建筑时,我们缺少相关发掘经验,但是慢慢地我们适应了,由于我们更注重田野地层学分析,因此对遗址的一些理解认识逐渐深入。我清楚地记得,在中方发掘区发现遗址第4层的倾斜沙土层被深埋在地下2米多深的砖砌建筑打破时,我们一下子意识到这里面蕴含了非常重要的信息。通过中方团队集思广益,我们大胆地推断这些距地表深达2米多的砖砌体建筑都是其原建筑地面之下的地基部分,是打破这层厚约3米的沙土建造的,也就是说我们现在脚踏着地面的沙土在形成时间关系上比埋在地下两三米深的砖砌建筑还早,这是之前谁也不曾想到的。

以此为突破口,接下来我们对发掘区范围内所有地层剖面综合分析,最终对遗址的地层有了创造性的划分,找到了各个地层的成因,解读出该遗址不同时期的人类行为。并通过地层关系,将之前很难明确判断的各组建筑遗迹成功分期,解决了此前孟方连续发掘也未曾解决的核心问题,这充分体现我们中方团队在这次合作研究中的重要作用。

虽然我们找到了理解地层的“钥匙”,但是对于我们发掘的建筑的结构性质还需要一个认识过程。一开始,我们将边长达16米的方形砖砌建筑结构命名为“塔院”,对这个建筑的理解是中间有四个小佛塔,外围是一条回字形道路围绕。但随着发掘的继续,相关的疑问越来越多,比如中间这四个佛塔为什么这么小,外围的道路为什么这么宽。接下来的发掘中,我们发现这种边长为16米的回字形建筑一共有四个,呈十字形环绕。为此,我们专程两次对孟加拉国世界文化遗产巴哈布尔(Paharpur)佛教遗址进行考察,最后坚定地认为这是一种大型的佛堂建筑,中间的4个方形砖建筑不是佛塔的塔基,而是柱基,是房子立柱的地下支撑部分。后来随着发掘的进行,我们最终认识到这是一组大型中心建筑,中间是一座大型十字形佛塔,在其东西南北四面各有一个大型佛堂的建筑结构,我们之前一直不确定结构和性质的边长为16米的回字形建筑其实就是其中的一个佛堂。

将以上我们对遗址的认识,用通俗一点语言来说就是,我们所发掘的这个遗址是公元8~12世纪,即相当于我国唐宋时期,古代孟加拉一个王国的都城所在地。这个国家政教合一,信仰佛教。在早期,当时人们的活动面在地表之下3米左右,人们在此修建了寺庙、佛塔,并有房屋、道路等其他相关建筑设施。早期的地层分为5、6、7层,每层都有相对应的人类活动遗迹、遗物。晚期是从第4层开始,遗址经历了一个更加辉煌的时期,主要表现在当时的人们从别处运来纯净的黏性沙土,将整个地面抬升了3米左右,也就是相当于现在人们生活的水平面,修建了更为宏伟壮观的佛教建筑群。目前我们已发现在遗址中心部位修建了高大的十字形佛塔,四面有大型佛堂环绕。在周围还有多边形的佛塔、曲尺形的围墙等多种建筑。在第4层之上的第2层、第3层则分别表现为之后人类在此处取砖、取土的活动行为。

道路遗迹

砖砌建筑墙体

“十字形”建筑3D模型

中孟双方在发掘方法和理念上的差异

就田野考古工作来看,我们感觉孟方的田野考古受西方国家的影响较深,注重使用context记录系统,在发掘中是用20×20米的Unit、2×2米的grid作为探方发掘单位。对于遗物的采集不仅记录地层单位,更注重记录标本出土的深度、发掘次数。所以每天收工后,他们至少对当天的出土遗物要整理半个小时,在出土遗物登记表上详细记录遗物类型、遗迹单位、出土深度和时间、发掘次数等信息。这份资料在发掘结束后要向孟方考古局提交,有时还会有相关文物部门来检查核对。

修复后的陶器

器物出土时的情况

与孟方民工合影

巴哈布尔遗址是孟加拉国著名的佛教文化名胜,印度次大陆最大的寺庙之一,1985年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。该遗址又被称为索马普拉大寺院(Somapura Mahavira),其主体建筑是一座带有围墙的大型砖砌寺庙,是公元8世纪达马帕拉国王在位时期修建。后来逐渐衰落、失修,直至被遗弃。19世纪初,该遗址被发掘出来,这在当时是世界考古重大发现之一。索马普拉大寺院位于一个四方形的庭院之中,巨大的佛龛立在上面。其建筑规模恢弘,布局与宗教功用完美结合,并有丰富的雕刻装饰,使整个寺庙结构简朴而和谐。

根据地层学和一系列测年数据,毗诃罗普尔遗址群寺院遗址可确定为两个不同时期。第一期佛教寺院约在公元780~950年,修建于德瓦王朝(公元750~800年)时期,沿续至旃陀罗王朝(公元900~1050年)的前期。在孟加拉国,公元800~900年间的历史记载比较少,因此,这个遗址中所获取的信息,对于建立孟加拉国的历史编年,具有重要的意义。第二期佛教寺院约在公元950~1223年。这段时期为旃陀罗王朝后期、跋摩王朝(公元1080~1150年)和犀那(Sena)王朝(公元1100~1223年)时期。据孟加拉国学者的考证,这三个王朝,都曾建都于毗诃罗普尔。

一群穆斯林小朋友来参观遗址

大家都来看航拍

双方考古队员对出土陶器交流意见

中国的田野考古学已经形成了自己的特色,一个最重要的表现是非常注重考古地层学,根据填土堆积的土质、土色、包含物来划分地层,分析地层的堆积形态、成因。根据地层单位来收集出土遗物,搞清楚每个遗迹单位的开口层位。在每一个地层开口寻找同一个面的遗迹、遗物,进而寻找是否存在当时人们的生活面。

孟方有些工作非常值得我们学习,比如发掘保护工作、公众考古工作,关于公众考古后面会有专门介绍。单就发掘保护工作而言,他们认为考古人员和文物保护人员应该是一体的,孟方很多队员都参与过文物保护工程的施工。在他们的眼里只有考古工作者才更懂得遗存的珍贵,更了解遗存的特点,从而会尽量减少在做保护时对文物造成二次破坏。在发掘中,他们首先想到的是发掘会不会对遗存造成伤害,怎样尽量减少对遗存的伤害。例如在砖建筑发掘过程中,有的砖建筑下方是悬空的,这种情况下一般会停止对该建筑的继续发掘,如果是关键部位,为了搞清楚建筑的结构需要继续发掘,他们会在发掘后马上在悬空的砖体建筑下方垫上如沙包之类的支撑物。

当然,考古学既包括社会研究,也包括自然研究,是不能脱离物质基础的,我国的考古学研究实力是以综合国力为基础的。例如近些年来,湖南省文物考古研究已经添置了多功能文物保护移动实验平台车,检测各种有机物、无机物成分的专业设备,可满足各种观察拍照要求的电子显微镜等。我们有专业的陶器修复人员和绘图人员,而孟方还不太了解使用石膏进行陶器修复的技术。我们曾在一个孟加拉国的博物馆里见到过他们修复的完整陶器,在拼接处不知是用什么材料糊起来的,显得很不自然,所以当他们看到我们修复的陶器表面光滑、浑如一体时,那种钦佩之情溢于言表。

孟加拉国目前缺少专业的考古期刊,出版的大型考古报告也只有两本,报告中关于环境等方面的内容较多。而目前我国很多重要的遗址在发掘结束后几年时间里就可以整理出版考古报告。看看中国考古学研究能有取得今天的进步,这与国家日益富强是分不开的。回想十几年前,我们与日本学者在澧县城头山遗址开展合作发掘,那时对他们的航拍飞机、全站仪测绘工具非常新奇,就连他们工作人员用的手铲、刮子都觉得特别好用,而这次与孟方的合作中我们也是携带这些类型的工具设备来发掘,这值得骄傲自豪,更应该好好珍惜。

考古队员的一天

每天早上5点半,准时听到窗外的喇叭声,这是穆斯林每天的第一次祷告,大家基本等于被叫醒了。6点左右起床,洗漱之后吃点牛奶、饼干。6点45准时乘车出发。清晨,万物都沐浴在薄雾中,一片田园风光。我们在车上听着孟加拉传统音乐,感受到浓浓的异国情调。

7点开工,工地上顿时热闹忙碌起来。这里的民工用一种称之为“窝拉”的竹筐头顶着运土,很专业,效率丝毫不低于国内用撮箕扁担挑。在工地上不要一个小时,就出大太阳了,虽然这是冬季,但我们穿一件短袖T恤就足够,民工这时也都打赤脚干活了。

9点开始吃早饭。因为这边天气较热,而且他们是手抓饭,所以当地的食物一般都不会太热。但我们不习惯这种“吃冷饭冷菜”的感觉,为此孟方特意为我们买来保温桶,在营地做好了送到工地上来。早饭一般是米饭加一个或煮或煎的鸡蛋,再配上几样蔬菜。偶尔早上也会为我们煮像糊糊一样的面条。必须说明这是经过我们4个多月的磨合才有的现状,一开始,他们什么菜都是咖喱味。

准备开工

工地上的早饭

民工在茶歇

早饭过后稍作休整,10点至12点再工作2个小时。其实在这边上工地真蛮紧张的,一个业务骨干通常要管三十至五十个民工,负责600平方米左右的面积,虽然会有孟方的考古业务人员做助手。但这么大的面积,这么多民工需要管理,做起事来还是蛮具体的。既要指挥调配民工按地层发掘,分单位收集遗物,又要分析、判断各种遗迹,有些重要的遗迹地层必须自己动手。这还不说双方在业务操作方法上的差异和语言交流上的障碍。基本上一工作起来喝口水的时间都没有。

12点是茶歇,有茶、水果和饼干。茶歇时民工一般是发两个油炸坨坨,这里的油炸食品种类很多,经常看他们换着油炸坨坨的式样。因为刚吃了早饭,我们一点也不饿,但孟方人员总是客气地一再劝说,因此多少要吃一点。在一次工地茶点中,我问孟方领队苏菲先生为什么孟加拉人总是时不时就吃东西时,他笑着对我说:“more food,more work”(吃得多,做得多)。我笑着答曰“good food,good work”(吃的好,干得好)。这一玩笑竟成为后来我俩之间见面的问候语。

12点半开工,干到两点吃中饭。给我的感觉这就像打篮球赛,分四节。而国内干考古是只分上午、下午干活,中午休息,像足球赛只搞上下半场。午饭比较正式,菜有一荤多素。刚开始各种蔬菜都做成一锅糊糊状,蔬菜没有蔬菜味,看着就没食欲。现在每种蔬菜会分开烹饪,但是感觉不会炒菜,只会煮。

下午的工作时间是从2点半工作至4点半。对于我们来说,这是比较紧张的一个时间段。要指挥民工将当天的各种发掘工作进行收尾,我们自己要收集出土遗物、划遗迹地层线、拍每天的收工照。有时紧张的有一种要抓狂的感觉。

虽然是4点半下工,但我们还需整理登记出土遗物,做每天的发掘记录,双方队员在相互发掘区互访,观察彼此发掘情况,交换意见,讨论问题和商议来天工作等。等把一切事都忙完了,一般都是5点多,天色已近黄昏。

就这样,一天紧张的发掘工作结束,这时才会有心发现不知什么时候有小朋友在这里放风筝,有附近的群众过来参观。有时也会友好而又新奇地和我们中国人在遗址边合影。与当地的小朋友们混熟了,在我们上车返回时总在我们后面追着喊“贾、柴、莫、李”。看着孩子那天真可爱的脸庞,那诚挚单纯的眼神,不由让人感慨童年是美好快乐的。

要说起每天在野外的时间还是蛮长的,从早上6点多至晚上近6点,近12个小时。每天都是带着一身的疲惫踏上归途,但此时人的感觉是放松的,内心的充实是满满的。吃完晚饭已是8点多,在这里白天很忙,无暇顾及家人。到了晚上夜深人静的时候,真有一种“举头望明月,低头思故乡”的感觉。好在现在有互联网,可以通过QQ、微信与家人联系,隔几天也会与家人通通电话。虽然身在异乡,不能为家里做任何事,但每个人心中对家人的牵挂是难以割舍的。不过这边吃过晚饭,已是相当北京时间晚上10点多了,不方便太多的联系。如果不需要加班补写材料,基本可以洗洗睡了。

白天上工要管理几十号民工,要动手刮面、划线,处理各种遗迹现象,分析判断处理各种遗迹,加之语言不通,其中的劳动量和所承受的压力是可想而知的。好在大家在这里心思单一,不想也顾不上家里和单位的其他事,只想着干好工作,生活倒也相对简单。想到来天辛苦的工作,大家都很自觉地早点休息了。

能够在田野工作,对于每个考古人来说就是一种莫大的享受。何况能有机会在异国他乡参与这样重要遗址的发掘呢,大家都倍感珍惜。在这里每天都是紧张、快乐而又充实的。每个人每天晚上都睡得很甜、很死,我想这是上天对我们白天辛苦工作的一种恩赐。

工地午餐

孟加拉国的公众考古

在孟加拉国合作考古发掘中,如果问我对孟加拉国考古什么方面的内容印象最深刻,我会毫不犹豫说是公众考古。在孟加拉国的这5个多月来,我们经历了考古发掘开幕式、考古新闻发布会等一系列公众活动,见识了各种考古纪念品。如果说在考古发掘的某些方面比我们有些优势的话,那么孟加拉国的公众考古确实让我大吃一惊,深受启发。

公众考古活动

孟方举办的第一场考古发掘开幕式活动就把我们都震住了,在我印象中国内的考古遗址发掘我们还未曾有过类似的活动。当时邀请了孟加拉国总理外交事务顾问Riziv先生、孟加拉国议会文化委员会主席Rimi女士、 中国驻孟加拉国大使马明强先生等一系列重要人物参加。双方领队先带领大家参观遗址,介绍遗址的内涵和发现,在茶歇座谈时一起讨论如何更好的发掘、保护及宣传考古工作。接下来通过新闻发布会的形式各位代表在台上正式发言,考古队向各位来宾赠送考古遗址的大幅带框照片。最后一个环节是嘉宾和考古队员一起手拿一把钉锄围成半圈在遗址中心部位举行开工仪式。整个活动过程给我的感觉,就像我们在电视里看到领导人出席重要开工仪式一样。

不要以为这个活动很简单,实际上举办一场这样的公众考古活动考古队全体上下至少要提前半个月就开始准备。其中包括要把之前发掘的各种遗迹重新清理一遍,发掘区四壁重新铲边,划地层线。要向参会嘉宾和新闻媒体的朋友发邀请函,要给媒体的朋友准备新闻稿,有的来宾还需安排专车接送,专门拓宽了进入遗址的道路,在附近路口设置指示牌,并规划出临时停车场。对重要嘉宾的参观路线会精心设置,有的地方需要安装护栏,有的地方要设置上下阶梯。观众参观的路线也会事先设计好,用围栏围上,在其旁边填筑一条路,既利于他们行走,又抬高地面使观众参观视角更佳。

根据会场需要搭建了各种类型的发言台和观众席的帐篷。会场四周和道路沿线悬挂有宣传画,并设有宣传栏。在活动日之前,为了统一服装和标示,孟方还特意邀请我们中方队员给民工发放工作牌和工作服,在发放给每位民工时都照相纪念。总之,这种宏大场面是需要投入大量人力、物力和精力的。所有工作人员都具体分工、各司其职。活动当天节日气氛浓重,考古工作者就像是主人,招待来自四面八方的客人。

每次这种大型的公众活动会略有区别,比如有时在正式活动开始之前邀请乐队表演,以营造气氛;有时会根据情况专门邀请中学生来参观;有时重要的领导或社会人士到访,也会就势在遗址搭建帐篷,一方面供茶歇时座谈和休息,一方面也举行一场相应的小型公众考古活动。

除了上述公众考古活动之外,另一个极具特色的是对各种考古纪念品的开发。将考古遗址的一些典型遗迹、精美遗物照片制作成明信片、挂历、宣传册,以及用于悬挂在房间的带镜框的大幅照片。制作类似于遗址出土的手镯、吊坠,带有古代图像木牌的钥匙扣。将各种古代宗教建筑上发现的精美图案针绣在丝织品上,并用镜框装裱。仿制古代建筑的画像砖,有的画像砖会配专门的木框,以便于挂放在房间墙壁上。这些纪念品都是用心去设计制作的,每次赠送给对方的时候,总是很受欢迎。尽管各种纪念品开发得丰富多彩,但他们并没有通过这些纪念品来盈利,所有的这些纪念品都是根据不同的场合送给相关人士,完全是为了宣传考古的用途。当然,这些纪念品的制作也是通过努力得到了相关机构、组织提供的赞助。

图① 孟加拉国文化部长Noor先生会见郭伟民所长 图② 中国驻孟加拉国大使马明强先生视察工地图③ 举行开工仪式 图④ 孟方向中国大使馆赠送遗址照片

从筹备每一次活动、每一次宣传,还有花样众多的纪念品中,我感觉他们的考古人都是全力以赴地投入到其中,竭尽所能地把每一次活动做好。这种态度和精神,感染了我们。

图① 展示出土遗物 图② 表演传统文艺节目图③ 小型公众考古活动 图④ 中方队员向孟方民工发放工作服和工作牌

仿制的画像砖(上)和考古挂历(下)

繁华热闹的背后

当我对孟加拉国的公众考古心生羡慕,沉浸在其如何优秀之时,不禁想采访一下孟方队员为什么孟加拉国的公众考古开展得如此之好。而孟方队员随之告知我的情况却让我大吃一惊,原来在这种繁华热闹的外表之下其实有我们外人所不知的一面。

像我们看到的这种公众考古活动只有以苏菲领导的Oitihya Onneswan考古中心一家单位这样做,在孟加拉国的其他考古队并未开展类似的工作。而苏菲团队之所以如此做的原因很简单,孟加拉国的考古事业很薄弱,一方面人们还不太了解考古,另一方面缺乏官方及社会各界的有力支持。所以考古工作者需要尽量放大自己的声音,利用各种方式去教育孟加拉人考古是什么,我们要怎样运用考古发掘去保护和利用我们国家的珍贵遗产。其次,他们认为公众考古不光是搞大型活动,其核心应该是“在任何地方、任何时间,向任何人传播考古的理念和价值,这才是公众考古。” 所以经常看到孟方队员在各种场合,如商店、饭店、茶摊各种人们聚集的地方,潜移默化地向官员、商人、老师、司机、小贩、农民等各种人 宣传介绍考古知识。

我有幸问苏菲先生他认为的公众考古是什么,他说他已从事公众考古工作15年,在这个地区做此类活动也有5年。他心中有一个理念是:“我们发掘的考古遗址就是开放的博物馆。”在接触的这几个月中,我认为他对公众考古是言行一致的,在陪同我们考察几个遗址期间,他总是身体力行地向各种人宣传考古知识,并将他们制作的精美遗址宣传画免费赠送给参观者,有一部分宣传画有意放置在诸如售票处、饭店、茶摊等人流动性强的地方。

以前遗址中埋藏的古代红砖在当地人眼里很平常,认为不重要,所以不当回事,很多砖被人们取去盖房子和填路。现在通过他们在这里开展发掘工作以后,当地人感悟到这个遗址的重要性。正如孟方队员说的“如果当地人没有认识到这是一种宝贵的财富,得不到他们的保护,这些文物资源就会不知不觉的遗失”,“考古工作者和文化遗产所在地的居住者需要更多的感情沟通,这样他们才能对我们的工作理解支持。”现在当地人不仅停止了对这些古建筑的破坏,还自觉的充当了当地文物的保护者。

毗诃罗普尔地区出土陶塑头像和石雕刻

苏菲教授向当地老人宣传考古知识

我一直在思考,为什么孟加拉国的公众考古给人的感受是那么强烈,不可否认这在我们外国人眼里掺入了异域风情的感官因素。中国的公众考古活动虽然没有开展的如此隆重,但也已经越来越受到各方面的关注和支持。对比之下,我们更应该学习他们这种考古工作者的大众情结。

孟加拉国是一个充满神奇的国度,能在阿底峡尊者的诞生地、著名的毗诃罗普尔遗址进行考古发掘让我们感到非常荣幸。当我们清理出古代红砖砌筑的各种神庙、佛塔、房屋、道路时,富有视觉冲击力的场景和画面让我们觉得很有成就感,而其中付出的各种辛苦和努力也变成了快乐而充实的回忆。考古工作可以说是跨越时间长河的文化活动,在异国他乡的考古发掘则让我们有种跨越时空的感觉,深深体会到充满异国风情的生活经历和工作经验,成为我们人生旅途中永不磨灭的珍贵部分。

(作者为湖南省文物考古研究所副研究员)