推动世界文化遗产事业诞生的重要考古遗存:古埃及阿布辛拜勒石窟庙

文 图/令狐若明

推动世界文化遗产事业诞生的重要考古遗存:古埃及阿布辛拜勒石窟庙

文 图/令狐若明

古埃及历史上的新王国时期(包括第18 ~20王朝,约公元前1567~前1085年)被称为“庙宇建筑的黄金时代”,庙宇建筑多为宏伟壮观的神庙。这一时期,埃及还出现了一种新颖的石窟庙,这是按照神庙的整体布局在山崖内部凿建而成的庞大建筑。它的内部结构完整,布局合理,法老雕像与神像并立,同时供人们祭祀和朝拜,巧妙地将神庙与祭庙之功能融为一体。石窟庙中,以第19王朝(约公元前1320~前1200年)法老拉美西斯二世(Ramesses II,约公元前1304~前1237年)在阿布辛拜勒(Abu Simbel)建造的一座最为著名,规模也最为宏大。

凿于崖内 中轴布局

拉美西斯二世在位时,是古埃及帝国政治上的极盛时期,疆土扩张,经济繁荣,拉美西斯二世对于兴建宏大的庙宇殿堂有一种永不厌足的嗜好,在位67年间,大兴土木,修建了无数壮丽雄伟的建筑,遍及阿布辛拜勒、卡纳克(Karnak)、卢克索(Luxor)、阿卑多斯(Abydos)和孟斐斯(Memphis)。此时的埃及建筑一改从前的那种注重美观、优雅均匀的风格,代之以庞大厚重、雄伟壮观的风格,阿布辛拜勒石窟庙就是一个明显例证。

石窟庙外景

入口神龛中的太阳神拉·赫拉克提

阿布辛拜勒遗址位于阿斯旺南部的尼罗河西岸、第二瀑布之北,靠近苏丹边境。神庙从铲平的山崖斜壁上开凿出来,崖壁立面被凿成一座巨大的塔门,高30米,宽35米。塔门前还依山崖雕成4尊高21米的拉美西斯二世坐像,并排雄踞于塔门入口的两侧。每座雕像的两腿之间,还有一尊小立像,分别为拉美西斯二世的母后、王后、王子和公主的雕像。拉美西斯二世的4尊巨像,姿态端庄,神情凛然,威严地注视着前方,表现出古埃及法老那种不可一世、雄视天下的气概。神庙的入口在4尊拉美西斯二世坐像的中央位置,入口上方的神龛中是太阳神拉•赫拉克提(Ra-Horakhty),鹰头人身,头上顶有日轮。塔门入口处的门楣、天花板和墙面均刻有拉美西斯二世的名字。

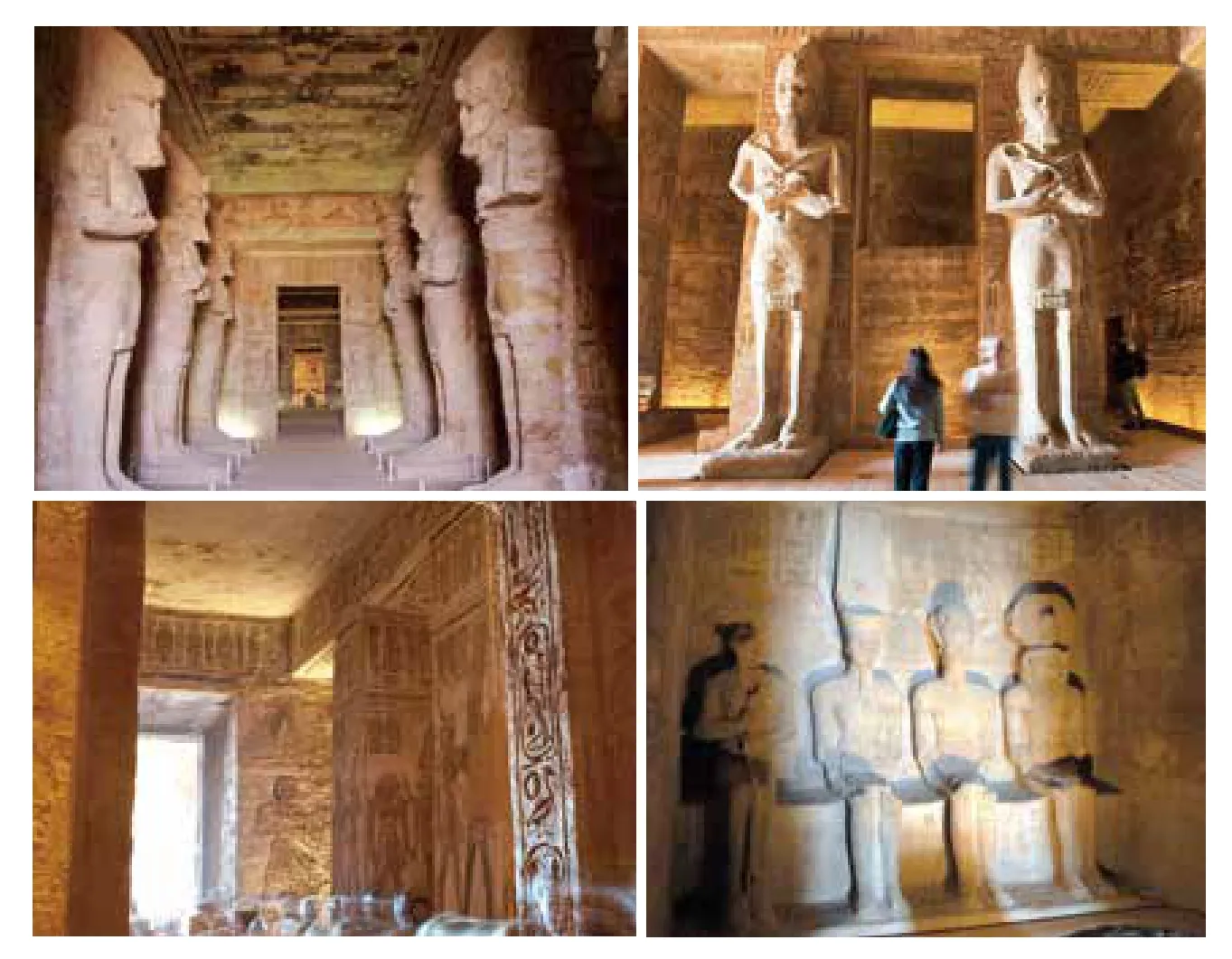

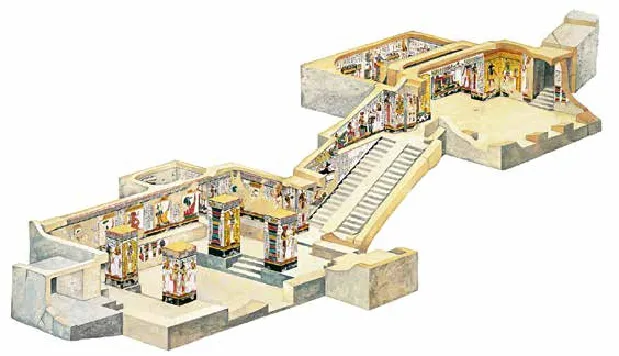

从塔门进入石窟庙后,迎面是一座列柱大厅,大厅中有两排相对的8根圆柱,均雕成奥西里斯式的拉美西斯二世立像。列柱大厅柱廊的天花板上,描绘了奈赫贝特(Nekhbet)女神(法老的保护象征之一)的形象,她有着一只猎鹰的头部,并且正在展翅飞翔。8间不规则小室,分布在列柱大厅的两侧,用于放置举行祭祀仪式的器皿和家具。出列柱大厅后,相继穿过另一规模较小的列柱厅和一个横向柱廊,来到神庙尽头的祭殿,祭殿后部的神龛里,供奉着普塔(Ptah)神、阿蒙神、拉美西斯二世的坐像以及赫利奥坡里斯的太阳神拉•赫拉克提。普塔神是孟斐斯的地方神,又是全埃及手艺人的保护神和孟斐斯神学中的创世神,有时也是代表地狱和黑暗之神。传说中他只要念出世间万物的名字,就能令那些东西突然出现。普塔通常被描绘成一具以长布袍裹身的木乃伊,两脚不分,手持一根节杖,节杖由杰德柱(Djied pillar)和饰有圆环的安克架组成,是象征稳定、生命和幸福统治的徽号。孟斐斯有一座普塔神庙,内有圣牛阿匹斯(Apis)雕像,阿匹斯在普塔与人之间充当媒介,它是戴有太阳盘及圣陀的公牛,象征丰饶及生产力,在孟斐斯有神牛墓,所埋葬的就是阿匹斯圣牛。公元前600年前后,普塔由奥西里斯和鹰头冥神索卡尔(Sokar)组合而成,被称为“普塔-索卡尔-奥西里斯”(Ptah-Sokar-Osiris)。石窟庙里的大厅、柱廊和祭殿壁面,布满象形文字和浮雕,生动地描绘出拉美西斯二世敬神、争战的场面。拉美西斯二世石窟庙里的设计和布局,完全依照新王国时期神庙建筑法则,所有的建筑物有序分布在深入崖内一条长56米的东西轴线上。

入口处的4尊拉美西斯二世巨大座像

图① 列柱大厅内的奥西里斯式立像图② 列柱大厅内的浮雕图③ 小列柱厅内的浮雕图④ 祭殿神龛里供奉着4位神祇,从左至右分别是普塔神、阿蒙神、拉美西斯二世和太阳神拉·赫拉克提

阿布辛拜勒石窟庙(左)与尼斐尔泰丽石窟庙(右)

普塔神,是地狱和黑暗之神

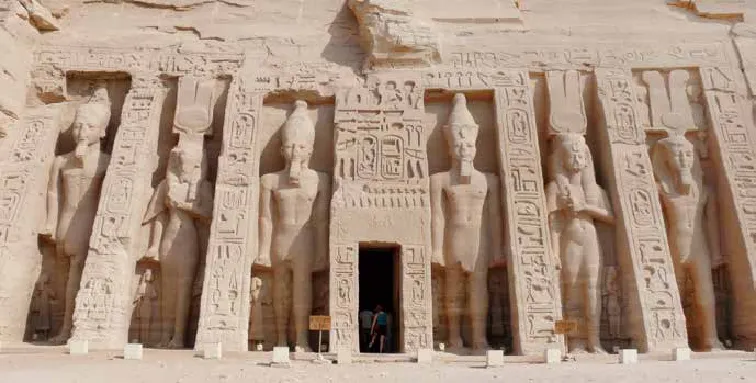

尼斐尔泰丽石窟庙入口两侧有6尊石雕立像

石窟庙北面还有一座小石窟庙,是为拉美西斯二世的王后尼斐尔泰丽(Nefertari)奉祀哈托尔(Hathor)女神所建。这座神庙的格局仿照阿布辛拜勒石窟庙,但规模较小,两庙相隔数百米。它的正面和阿布辛拜勒石窟庙的正面一样,利用峭壁面凿成。尼斐尔泰丽王后石窟庙的正门前两侧有6尊10米高的精美雕像,立于自壁面凿出的壁凹里,其中2尊为尼斐尔泰丽的立像,4尊为拉美西斯二世的立像,每尊立像的腿边是王子和公主的小雕像。

阿布辛拜勒石窟庙于拉美西斯二世登基后第五年动工,在他任法老的第35年竣工。后来随着法老时代的终结,这座石窟庙也被人遗忘,逐渐被埋在黄沙中,从历史上消失了。1813年,瑞士探险家让•布尔克哈德(Jean-Burckardt)在阿布辛拜勒游玩时,偶尔瞥见石窟庙入口处的巨大坐像。当时这些坐像几乎完全被掩埋在沙堆的下面。1817年,意大利人贝尔佐尼(G.Belzoni)开始将石窟庙从沙堆下面挖掘出来。1869年法国埃及学家马里埃特(F.A.F. Mariett,1821~1881年)清理了这座建筑物。直到1909年,阿布辛拜勒石窟庙才最终被清理完毕。

尼斐尔泰丽石窟庙内景

尼斐尔泰丽石窟庙立体复原

拯救努比亚古代遗址

在20世纪30年代的世界经济大萧条中,埃及的考古发掘工作日加困难。第二次世界大战爆发后,埃及的一切发掘活动已经停止。战后,欧美各国在埃及的发掘活动逐渐得到恢复。大规模的国际协作对古代遗址进行拯救性的迁移和发掘是战后埃及学发展的特点,一个典型的例子就是20世纪60年代由联合国教科文组织(The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization,简称UNESCO)发起的“拯救努比亚遗址国际行动”。这项工程从1960年到1980年整整持续了20多年。1956年,埃及和苏丹两国决定动工兴建阿斯旺大坝(Aswan High Dam)及水库,以控制尼罗河水季节性的涨落,增加农业生产,同时也缓和日益紧张的水电供应压力。这项工程完成后,阿斯旺大坝上游出现一个长约500公里、宽10公里的巨大人工湖——纳赛尔湖(Lake Nasser)。湖水将淹没位于埃及和苏丹之间的一大片地区,这一地区自古被称为努比亚。在阿斯旺大坝以北拓宽尼罗河水道,就会直接威胁到沿岸数以百计的神庙、陵墓和纪念物,其中包括著名的阿布辛拜勒石窟庙和菲莱岛(Philae Island)上的伊西丝神庙(又称“菲莱神庙”)。

菲莱神庙

赖斯纳 早年毕业于哈佛大学法律系,将自己一生的主要精力全部都投入到埃及的考古发掘中,后来成为他那一代人中成果最卓著、技术最娴熟的考古专家之一。1897~1899年,赖斯纳参加国际专家组,为开罗埃及博物馆大量埃及学馆藏文物分类;1899~1905年,他又率领加利福尼亚大学赫斯特(Hearst)考古队赴埃及吉夫特(Gift)等地,探寻埃及前王朝时期和古王国早期的陵墓。1907~1909年间,他在吉萨(Giza)勘察了平顶金字塔和古埃及第四王朝(约公元前2613~前2498年)法老孟考拉(Menkaure)金字塔。同时,由于阿斯旺水坝的修建而引起尼罗河水位抬高,赖斯纳受埃及政府委托,对受到威胁的努比亚古建筑进行了重要的勘察工作,1916~1923年,他又转向努比亚,探测麦罗埃(Meroe)各金字塔并发掘了位于苏丹北部尼罗河第四瀑布下游的纳帕特(Napata,公元前8~6世纪库什王国的首都)神庙和埃及第25王朝(约公元前716~前656年)的陵墓。赖斯纳在吉萨高原从事考古工作达40年之久,十分重视对发掘和记录系统的处理方法。1926年12月,他在吉萨发现了古埃及第四王朝法老胡夫(Khufu)之母希泰费雷斯(Hetepheres)王后的陵墓,为研究古埃及文化丧葬习俗的演变提供了直接的材料。这一发现,连同发现孟考拉法老在河谷的神庙及金字塔,已被归入20世纪最重要的考古大发现之列。赖斯纳曾先后任哈佛大学埃及学副教授和教授、波士顿美术博物馆埃及馆馆长,被公认为美国考古事业的鼻祖。

埃默里 英国伦敦大学埃及考古学教授。早年在利物浦大学(Liverpool University)接受考古训练,对埃及考古产生了浓厚的兴趣。1923,埃默里第一次赴埃及参加阿玛尔纳(Tell el Armanar)遗址的发掘。从那时起,除了二战期间在英军服役6年和在开罗的外交机构工作4年外,他将全部精力投身于对尼罗河谷的考古发掘,先后主持了卢克索(Luxor)、萨卡拉(Saqqrara)和阿尔曼特(Armant)等地的发掘。他还是第二次努比亚考察活动(1924~1928年)的主持人。作为英国著名的埃及考古学专家,埃默里将自己毕生的精力献给了埃及考古学事业。

“拯救努比亚古代遗址”并不是一个新问题,早在1902年,埃及政府在阿斯旺和尼罗河第一瀑布之间修筑了阿斯旺水坝(即阿斯旺低坝),引起水位抬高,拯救很快将要沉入水下的遗址的工作便开展了,但那时工作的主导权掌握在西方的埃及学家手里。早在1907~1911年间,美国埃及学家赖斯纳(G.A.Reisner,1867~1942年)就对那里的古建筑进行过勘察,发起了第一次努比亚考察活动,得到宾夕法尼亚大学(the University of Pennsylvania)和牛津大学(Oxford University)的资助。1924~1928年,第二次努比亚考察活动是由英国的埃及考古学教授埃默里(W.B.Emery,1903~1971年)主持的。

阿斯旺水坝

起重机小心翼翼地把切割下来的重达19吨的拉美西斯二世雕像的脸部吊起来,准备运送到新址去

1959年,埃及和苏丹两国政府向联合国发出援助请求。在加高阿斯旺水坝的建设时,这次拯救努比亚遗址的工作则交由联合国教科文组织负责,把阿布辛拜勒与阿斯旺之间的20余座神庙完整地迁移到高出水平面的安全地带。1960年,由联合国教科文组织和埃及政府共同制定了一项使神庙遗址免遭淹没的庞大计划,有51个国家出资,22个国家派出工程师、考古学家、艺术史学家、建筑工程师和地质学家参加了这场持久的国际考古大会战。他们共同进行了最集中的考古实战,尽他们所能抢时间,搬走一切能搬走的文物,展开了一场声势浩大的保卫埃及古迹的战斗。同时,一些不是很重要的文物被来自世界各国的博物馆接收了。来自各国的60多支专业考古队在极其艰苦的条件下,对阿斯旺以南尼罗河谷内的神庙进行了40多次深入细致地考察,分别提出了因地制宜的具体搬迁方案。

大会战中最激动人心的场面是从阿布辛拜勒把两座大小石窟庙(大庙即拉美西斯二世的石窟庙,小庙是拉美西斯二世为其王后尼斐尔泰丽奉祀哈托尔女神所建)完整地移往较为安全的高地。当时最难解决的搬迁问题是拉美西斯二世的石窟庙,因为它本身是在一堵石壁上开凿出来的,与后面的山崖紧紧契合在一起,其所在的方位最能体现出这座石窟庙设计者的巧妙构思。4年的时间过去了,工程师们终于设计出了一套切实可行的方案,将两座石窟庙切割成2000多块大石头,每块约重22吨,迁移到200米外高出原址65米的地方,到了那里后又重新进行组装。这一工程花了4年时间(1964~1968年)。1968年9月22日,两座石窟庙终于在新址落成。从设计到完工,整个工程耗资约4200万美元,其中有三分之一是美国提供的。用岩石和沙土覆盖的两个巨型水泥圆顶构成了石窟庙原来依托的山,工程师们还想尽办法来确保石窟庙各建造结构间的相对位置与原来完全一致。

菲莱岛上的伊西丝神庙,是古希腊罗马时代(约公元前380~公元400年 )最著名的朝觐圣地之一,也是埃及最浪漫的古建筑,与周围的水光山色融为一体,景色宜人。1902年第一座阿斯旺水坝建成后尼罗河水位上涨,一年中,伊西丝神庙有6个月的时间被淹没。游客只能坐在船上通过半透明的绿色河水观看水底下神庙的庭院和立柱。1960年,阿斯旺大坝建起来时,菲莱岛受到了全被淹没的威胁,伊西丝神庙的下半部就常年处于水中,只有神庙高耸的塔楼和顶端装饰着纸草茎图案的廊柱露出水面。为了保护伊西丝神庙,一个1.6公里长的围堰于1972年5月被修建起来,里面的水被抽了出来,神庙的各个部分被切割成一块一块,拆迁后运至距该岛约0.8公里远、高出水平面数米的阿基吉亚岛(Agilqiyyah Island),按照原貌重新组装。1979年8月,历时7年(1972~1979年)的浩大搬迁工程圆满完成了,伊西丝神庙以原有的姿态屹立在阿基吉亚岛上,但人们至今仍习惯称阿基吉亚岛为菲莱岛。它同阿布辛拜勒一样,成为人类智慧的胜利成果,每年都有数以万计的游客前来参观。这项历时7年的浩大工程耗资3000万美元,其中约半数以上为国际组织所提供。

从1960年到1970年间,在联合国教科文组织和埃及政府共同主持下,抢救了23座神庙,还有几座较小的神庙被捐赠给了那些在这次拯救努比亚古代遗址的过程中做出贡献的国家。至此,第一次通过国际间的共同努力,拯救古埃及文化遗址的庞大工程获得圆满成功。22个国家通过联合国教科文组织在努比亚所进行的工作,是埃及考古学、也是世界考古学史上的一件振奋人心的大事,已成为一段佳话美谈。对此,联合国教科文组织当时的负责人马厄(L.Maher)先生曾予以高度评价:“这是第一次通过国际间的共同努力承担起文化事业中的这种工作,也是第一次各国政府使其国家理解了这种工作的意义。这也是第一次根据以下一种观念所作出的努力:某些宗教、历史和艺术的遗迹……属于全人类,是人类共同财富的一部分。”由此,世界文化遗产事业在其中得以酝酿和产生,人类一项伟大的文化事业在共同维护阿布辛拜勒神庙的进程中诞生。

为记录努比亚遗址保护运动过程中所有考古、发掘等工作成果,1980年,努比亚博物馆(Nubia Museum)正式破土动工,有纪念意义的是这一年恰好是努比亚遗址保护运动20周年纪念。博物馆位于阿斯旺市的老瀑布宾馆以南不远处,是一座大型的现代化沙岩石建筑,1997年正式开馆。博物馆里保存着从努比亚地区收集到的大量文物,按照年代的先后陈列,记录了尼罗河流域这一地区的发展史,镌刻着古代努比亚人活动的历史,也折射出公元前6世纪到公元6世纪努比亚文明(即地中海和非洲文明相互交融的产物)人类活动的足迹和环境。

努比亚博物馆

古埃及的智慧

令人惊叹的是,阿布辛拜勒石窟庙还有一大奇观。每年2月21日拉美西斯二世诞生和10月21日登基这两天清晨,每当太阳从尼罗河东岸地平线上升起时,一缕阳光便准时穿过石窟庙前的高大塔门,穿过两个列柱大厅和柱廊,一直照射到祭殿里面坐西面东的拉美西斯二世坐像、阿蒙神以及拉•赫拉克提神像身上,惟独左侧的普塔神分享不到阳光,只能一直呆在黑暗的角落里,因为他是古埃及代表地狱和黑暗之神,就只好处于阴暗之中。这意味着古埃及人已将他们的天文、地理和建筑知识熔于一炉,倾注在对法老的膜拜之中,他们实际上已将拉美西斯二世奉若神明。这一奇观被认为是古埃及人的惊人智慧之明证。1968年神庙被挪到新址后,太阳照射拉美西斯二世雕像的日子仅推迟了一天。后来,埃及人就把每年的2月22日定为日出节,人们在这一天通宵达旦,歌舞狂欢,迎接黎明的到来。

第19王朝宏伟的建筑,通过阿布辛拜勒石窟庙表现得十分清楚。这座气势恢宏的神庙,是古埃及石窟建筑的杰作,充分表露出古埃及艺术家们创新的才能。拉美西斯二世之后,庙宇建筑虽还在继续,但就建筑学角度看无多大变化,更没有创新发展。可以说,神庙是古代埃及在建筑方面的最后杰出成就,为古代埃及建筑史谱写了光辉的一页。

几千年的岁月流逝,昔日埃及宏伟的庙宇多已变得残缺不全,但人们依然能够从中想见它们当年的雄姿,庙宇建筑同金字塔一样,是古埃及文明高度发展的见证。

(作者为吉林大学文学院历史系教授、博士生导师)