符号学视野下的李斯特交响诗文本及其副文本

刘经树

(中央音乐学院 音乐学系,北京 100031)

·西方音乐史·

符号学视野下的李斯特交响诗文本及其副文本

刘经树

(中央音乐学院 音乐学系,北京 100031)

符号学是西方历史悠久、但长期被人忽视的一种思维方式。与亚里士多德建立在人的观念上的形而上学不同,符号学20世纪初才兴起,20世纪末渗入艺术研究。李斯特创作了交响诗总谱文本之后,为一些作品撰写了副文本,我们应从艺术符号学广义文本的视野,解读他的作品。然而,中西方音乐学界的李斯特研究忽视了这个领域,长期以来用副文本误读了李斯特交响诗的意义。

符号学;热奈特的副文本;西方李斯特研究传统;《山岳交响曲》;《前奏》;《玛捷帕》

一、符号学的发展概况

自古希腊以来,唯心主义传统和经验论主导了西方思想界,人们把客观世界视为在人的存在之外的事物,只有人的脑子才能感知它们。人的感官成为人的存在以外的意象,语词与其表达的心灵状态之间也处于同样关系[1]9。17世纪,亚里士多德的哲学传统经笛卡尔的“我思故我在”,走向了“理性”。

符号学作为一门学科虽始于20世纪初、兴盛于后现代,但它却是人类认识客观世界必不可缺的一环。公元387年,不精通希腊语的圣徒奥古斯丁提出了独立于感知而存在的拉丁语“符号”(signum)概念。托多罗夫认为,奥古斯丁在《论辩证法》第五章里,提出了符号的两个定义。首先,“符号是把自己展现在意义之前,并且除自身之外还给出精神指示出别的内容的那种东西。说话就是借助发出的声音提供一个符号。”[1]31这就是说,符号并不等同于自身,具有可感知、可理解的特性。其次,“语词是事物的符号,当它被说话人发出时可以被听话人听懂。”[1]31这里指的是符号指称和表意的领域及其交往功能。与他之前的希腊哲学家的表意理论不同,奥古斯丁把语词(verbum)及其表达(dictio)区分开来。表达实际上是能指(signifer)、口中说出的词,先于人的感知而存在(如交通灯)。因此,符号“能让我们超越它自己在我们感官上产生的印象而联想到别的事物”[1]37,这才是奥古斯丁符号的真正意义。

后来,符号(signum)一词被译为希腊语semeion,成为符号学术语(semiology,semiotics)的词根。20世纪初,法国人索绪尔基于结构主义语言学的二元对立构架,从语言学的四个方面开拓符号学领域[2]7-8:

1.所指/能指 (signified/signifer),符号的所指就是它所表达的概念、意义,能指就是符号的声音;2.共时/历时(diachronic/synchro-nistic),共时方式对语言系统的研究,历时指对跨时间体系中语言变化(时态)的研究;3.语言/言语(langue/parole),语言指符号学潜藏于话语下的原则所构成的抽象体系,言语指人类话语、字面意义上的“语词”;4.纵聚合/横组合(paradigmatic/syntagmatic),纵聚合指语言结构在某一位置上能互相替换、有某种相同作用的单位之间的系统关系(即结构史文献中的“范式”),横组合轴指两个同一性质的结构单位,按线性顺序从属于语法的组合关系(如动词变位)。

几乎同时,美国人皮尔斯以三元构架取代了索绪尔的二元论体系。他把符号意指的对象(相当于索绪尔的“能指”)称为“再现体”(representamen),把符号指代的对象称为“对象”(object),把符号引发的思想称为“解释项”(interpretant)”[3]228。解释项给符号意义带来了展开的潜力,使符号具有无限符号过程(infinite semiosis)特点。“解释项变成一个新的符号,以至无穷,符号就是我们为了了解别的东西才了解到的东西。”[3]303解释项分为三个阶段——呈符(rheme,符号的外表本性)、申符(dicent,代表实际对象的符号)、论符(argument,代表合法对象的符号)。

此外,皮尔斯又把符号三分为质符(qualisign,符号的外表本性)、单符(sinsign,特殊的对象或事件)、型符(legisign,普通类型的本性)[4]197;符号指代的东西也可三分为像似符(icon,图形绘画、声音模仿)、指示符(index,由存在品行现实地受对象影响的对象的符号)、规约符(symbol,表示各个事物普遍特性的符号)[4]193。皮尔斯新创的规约符在其他英美符号学家的论著中已被译为“象征”,似乎与符号不相同。但是,皮尔斯认为规约符才真正回到了“原义”,不知是指回到符号的原义还是象征的原义?这使中译文产生了歧解,皮尔斯的原义有时确指“符号”[2]11。

艺术依赖于各种传媒,离不开能指。但是,我们不能把各门艺术直接等同于能指,首先必须把艺术视为能记录、传播的文本。文本在此并不单指文字,如巴特所说,“文(Texte)意思是织物(Tissu);……可将文论(la théorie du texte)正名为hyphology(织物论,hyphos乃织物及蛛网之意)”[5]76。可是,文论家若想重建文本,就“由某门科学——语文学以[87]及某门技术——文的批评来载负;……在古典领域里,可从能指法则推断出所指法则(反之亦然)”[5]86-87。20世纪60年代以来,正是通过文本批评,才为20世纪下半叶艺术符号学探究艺术作品意义指明了研究方向。

20世纪70年代以来,克里斯蒂娃提出“文本间性”(intertextuality,互文性)范畴,讨论艺术符号问题。1979年起,法国叙述学家热奈特发表了几篇被称为“跨文本关系”的论文,称之为“羊皮纸稿本”(palimpsest,这种隐喻做法来自中世纪僧侣把羊皮纸原先的文字刮掉,然后在上面再写一层文字,仍隐约可见原先的墨迹)。在《隐迹稿本》中,热奈特论述了五种类型的跨文本关系——文本间性(包括带引号但未注明出处的引语、不太明显和不太经典的借鉴、寓意)、副文本、元文本性、承文本性、广义文本性。本文重点论述第二种类型——副文本关系。

二、200多年来国际学术界的李斯特交响诗研究

19世纪30-50年代,李斯特首创交响诗体裁。1830年,李斯特未完成的《革命交响曲》手稿,后来成为他的交响诗《匈牙利》(Hungaria,1830)。1839年,李斯特为诗人奥特朗(Autran)谱曲合唱《四元素》(Lesquatreélements)的序曲,后来成为交响诗《前奏》(LesPréludes)。李斯特40年代中期的“塔索手稿”,后来扩展为交响诗《塔索——哀悼和凯旋》(Tasso:LamentoeTriompho)。《玛捷帕》(Mazeppa)的原型是李斯特1826年发表的《12首练习曲》之一,于30年代末和40年代初两次修改为钢琴练习曲,终版改为第四首《超验的演奏练习曲》(étuded'exécutiontranscendante,1852年配器完成)。

自19世纪下半叶以来,李斯特交响诗的研究已成为西方音乐学一个重要的亚领域。19世纪中叶,欧洲音乐传媒界对李斯特交响诗作品的评论重点在于分析乐曲。作者们未提有解说的音乐(program music),往往根据自己的观点来讨论作品。德雷泽克(Felix Draeseke)在《为艺术、水平、学术的动议》一文指出,直至相当晚近的大部分音乐家观点来自当时被称为“未来音乐”的成见,“认为(李斯特的)交响诗集合起奇怪、非常危险的转调、刺耳的非谐和音、重复的无曲式堆积、混乱的情感积聚”。[6]这里使用“无曲式”等否定术语,反映出这些评论家并不理解,李斯特拒绝使用德奥古典交响乐的形式传统的原因,而把它归于当时人们为交响诗的命名——“未来音乐”*1860年3月,勃拉姆斯、约阿西姆、格林、朔尔茨等四人在柏林《回声》(Echo)报上联名签署声明,自称“遵循古典传统的音乐家”,反对集结在李斯特周围的“魏玛乐派”的“未来音乐”的观念。。

李斯特的美学对头、音乐批评家汉斯立克批评李斯特交响诗里文字解说和形式相调和关系的观点,认为李斯特最好的交响诗主要包括“暂时能令人赞叹和感兴趣的歌剧情感”[7]。汉斯立克指责李斯特、瓦格纳等作曲家企图通过词语和音乐达到有解说的音乐,否认音乐和诗歌之间有某种诠释学的关系,利用器乐曲的话题(topoi)表现是无效的[8]。他的自律论美学也影响到一些20世纪音乐学家。

一些西方音乐学家认为,李斯特从他为乐曲撰写的解说里抽出音乐的“形式”,音乐的类型揭示了人类思想的类型[9][10][11]。尽管情感美学是李斯特音乐美学的重要组成部分[12],且不谈这种美学他律论观点在音乐美学上的种种问题,这些音乐学家都未涉及李斯特创作的文本特性。另一些持自律美学观点的音乐学家则用奏鸣曲式来解释李斯特交响诗的意义[13][14]。李斯特交响诗作曲的“动机变形”技术,受舒伯特《“流浪者”幻想曲》将单一主题贯穿于交响套曲各个乐章、并且改变它的主题特性和调性的启发。与其说这与奏鸣曲式的形式思维有关,不如说李斯特“单乐章的多乐章性”在交响套曲作曲中有独创性想法[15]199。

综上所述,在历来李斯特交响诗的研究中,他律美学和自律美学两个方向已纠缠了250多年。就像尼采从作为艺术力量的酒神和日神中看到了希腊的悲剧精神那样,它们作为西方理性思维的形而上学传统仍可长期纠缠下去,成为西方音乐史上数次表现性和客观性的怪圈之一。

约翰斯(Keith T. Johns)在《弗朗兹·李斯特的交响诗》(1997)一书里,自称用结构主义方法(A Structuralist Analytical Approch)分析李斯特作品[16]9。但是,他把列维-施特劳斯的结构主义仅理解为建立在音乐和神话间的联系,因此“李斯特有解说的音乐、交响诗,对于作品解释很多神话人物、神话生活和意识特别有关系”[16]10,这显得肤浅。约翰斯的音乐美学建立在浪漫主义表现论的基础上,认为“有解说的音乐像文学一样,必须指向或‘表现’音乐以外的一些东西”,这样,他走上了与20世纪一些音乐学家如斯科尔斯、瑟尔、弗洛罗斯等人相同的他律论之路。他意识到这条道路所面临的美学问题,却又想借“不在独立音乐以外建立音乐叙事原型”来解决,并未完全掌握在结构主义哲学启迪下的近代符号学发展*这本书第10-45页举例的“结构主义词汇——定义”绝大多数是替代传统音乐动机、主题的音乐语义学话题。。

在中文语境下,人们一直把李斯特交响诗误译为“标题音乐”。这个源自日本新语的译名,把柏辽兹、李斯特等人开创的“有解说的音乐”(program music)[17]的创作过程误解为按音乐以外的原型作曲,使国内音乐学界对交响诗的知识严重滞后于国际学界的水平。

三、符号学视野下的李斯特交响诗文本及其副文本

法国文学批评家热奈特把诗学的对象确定为“跨文本性”或文本的超越性,即“所有使一文本与其它文本产生明显或潜在关系的因素”[18]70-71。他总结了五种类型的跨文本性 ——文本间性、副文本、元文本性、承文本性、广义文本性。其中,副文本与有解说的音乐关系最为密切,指标题、副标题、互联型标题;前言、跋等作者亲笔留下或他人留下的附属标志[18]71。热奈特指出,副文本“为文本提供了一种(变化的)氛围,有时甚至提供了一种官方或半官方的评论,……它大概是作品实用方面、即作品影响读者方面的优越领域之一”[18]71。但另一方面,“副文本性尤其可以构成某种没有答案的种种问题之矿井”[18]72。例如,乔伊斯的小说《尤利西斯》每个章节的标题都注明与《奥德赛》的一个典故的关系,但乔伊斯在出版时却取消了所有标题。

类似情况在有解说的音乐、世界观音乐里常见。例如,马勒为他前五部交响乐撰写、后又取消了全部标题和解说;李斯特先创作了他的几首交响诗的乐谱文本,然后为它们加上音乐以外的副文本,等等。在听有解说的音乐时,我们究竟应该以乐谱还是以副文本为准来理解音乐?作曲家创作有解说的音乐的过程,是首先完成作曲,然后撰写副文本。副文本是作曲家籍以影响听者的广义文本之一,但音乐学研究不能以它为出发点。因为,有解说的音乐产生于19世纪,当时西方艺术音乐的主导观念是独立音乐——乐音出于自身而被创作和聆听,音乐挣脱了文字、舞蹈之根(瓦格纳语[17]),西方艺术音乐里没有中文语境中“按词作乐”的传统。20世纪产生的电影音乐离开了独立音乐观念,作曲家没有自由创作的权利,只能为导演的蒙太奇拼贴乐曲,属于传媒的功能音乐。

李斯特为他的六首交响诗撰写了副文本——《山岳交响曲》《塔索》《奥菲厄斯》《玛捷帕》《前奏》《理想》。从符号学视野下,这些交响诗的乐谱文本及其副文本迥然不同。

(一)《山岳交响曲》

《山岳交响曲》原先的曲名是:为雨果诗歌所作的序曲《山间所闻》。

1833年,李斯特就完成了草稿。后来,在审阅声部时,他以《冥想交响乐》(Méditation-Symphonie)取代了体裁术语“序曲”[19],表达雨果在《山间所闻》里赞美诗的反思特性。后来,李斯特又用他创造出的“交响诗”体裁术语取代了《冥想交响乐》,明确表达这部作品新的管弦乐曲体裁形式观念——“诗”转喻副文本,“交响”指自前古典时期以来器乐曲的主题-动机逻辑的作曲传统[20]99-100。

热奈特指出,希腊文“转喻”(metalepsis)在修辞学里通常表示某种置换,使转喻被视为“换喻”(métonymie)或“隐喻”(métaphore)的同义词[21]2。李斯特用修辞学的转喻格,置换了雨果的《山间所闻》。

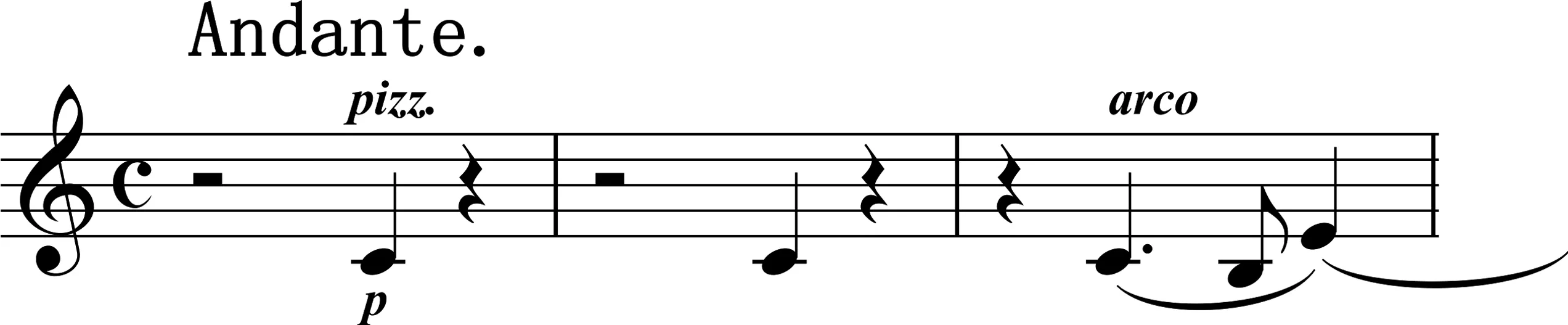

雨果在《山间所闻》的开头部分,提到“世界已太像外来的大气层,完全漫无边际地拥抱起这首永恒、高尚的歌。地球就像在空气、和谐里那样,包裹在这首交响乐里翱翔。”[22]李斯特在《山岳交响曲》开头,用弦乐带弱音器的分解和弦(从第3小节起)转喻雨果诗里“交响乐”的歌:

谱例1

李斯特接着以柱式和弦,隐喻雨果诗歌:“不久,我才从这双声部的双音里隐含地分开它们,把大地和海洋晃动到天空,从其整体歌唱中渗透。耳朵从和音混乱中区分它们,就像人们在水中看到两股流的交叉。”[22]

谱例2

1857年,李斯特出版了《山岳交响曲》总谱的第一版,在乐谱扉页李斯特写下了下面这段散文稿,之后发行的普及版本(最迟1885年)却删去了这个副文本:

这些显示内容的词语,必须加在交响诗演出的音乐会节目单上:“诗人听到了两种声音:一个是无可估量和凯旋,充满向神的指令,一首颂扬繁荣喜气洋洋的歌;一个是迟钝,充满痛苦、哭泣、亵渎神明、诅咒的声音。一个是自然,另一个是人。两种声音彼此角力、交叉和融合,直至它们最终统一于奉献的冥想,然后消失。”*雨果《山间所闻》的词译自Hildegard Stradal在Franz Liszt, Ce qu’on entend sur la montagne, Leipzig 1857年总谱前的德译本,下同。

达尔豪斯认为,这段散文稿(而不是乐曲结尾雨果的赞美歌)从雨果《山间所闻》的诗歌思维,延伸到整部作品的音乐诗学。[20]96-97笔者认为,与德奥音乐里动机、主题写作的传统不同,李斯特在“双声部的双音”里,区分开“大地和海洋”渗透到“整体歌唱”,转喻为自己的交响诗思维,建立这种新体裁的美学。18世纪中叶以来,西方艺术音乐里出现的器乐曲,并不是纯粹的声音鸣响,它们是“能指”,作曲家用它们表达自己作曲思维的“所指”。达尔豪斯指出,“两种声音‘彼此角力、交叉和融合’的想法,看来曾是引发和确定这种音乐构想的因素,从中形成的结构后果远远超过这部作品及其建立的交响诗体裁,在音乐史上有重要意义。”[15]200

李斯特从雨果的“双声部的双音”诗歌思维里,改写了一首类似田园曲(第40-42小节)的旋律:

谱例3

以及李斯特惯用的四个音动机的主题(第97-98小节):

谱例4

谱例5

交响诗结尾的音乐仿佛融入了这首赞美歌。

(二)《前奏》

我们生活是别的什么?是那首吟诵死亡的无名歌曲第一个节庆音符的前奏。爱情是照亮每个心灵的晨曦;但在命运并未中断暴风雨咆哮的幸运的第一批狂喜。暴风雨以劫来的赞歌,吹散了妩媚的幻觉,以致命的闪电摧毁了祭坛。内心受伤害的心灵不愿拒绝,在乡村生活里可爱的宁静中寻求自己的记忆?人却不再于缓和的自然声音中有舒适的安静。当鼓声响起暴风雨符号时,招唤他战斗的战争那样,他赶紧到最危险的位置上,再次冲向战斗,成为他自己的意识,达到他的力量所有一切来源。[24]

拉马丁《前奏》的主题是死亡;李斯特改写的副文本的主题则是人生,这种转喻实际上是热奈特所说的“作者转喻”(la métalepse de l’auteur),即冯塔尼创造的修辞格术语——“诗人变成他自己所要歌颂的英雄事迹的主角,或者说让他们成为自己所描述、歌咏的对象本身”*Pierre Fontanier, Les Figures du discours. 1821-1927, p.128. [21]5。通过自己写的副文本,李斯特仿佛把自己转喻为诗人拉马丁。这种“作者转喻”修辞法把前因(交响诗)当作结果(拉马丁的《前奏》)。现在,让我们来看,李斯特的“作者转喻”如何“能够将只有通过描绘才能唤起的事物展现在我们面前。”*César Chesneau Dumarsais, Des Tropes. 1730, p.151. [21]5

首先,李斯特为交响诗《前奏》写了三个音符的动机核心,如副文本所说“那首吟诵死亡的无名歌曲第一个节庆音符的前奏”:

谱例6

接着,他用动机变形原则,为这首交响诗的奏鸣曲式改写了主部主题——即副文本所说“节庆音符”:

谱例7

动机核心的下一个变形(连接部主题)转喻了“爱情是照亮每个心灵的晨曦”:

谱例8

以及副部主题:

谱例9

在这两个动机变形里,李斯特使用了音距(diastimatik)*在古代音乐理论看来,音距指在in campo aperto(意为主没有规则的水平空间)里描写乐音之间距离,与“音程”的区别在于,音距并非指绝对音高的意义,而指乐音的相对音高,c-e的音距也可用c-be或c-#e。思维取代了德奥作曲传统的音程思维,在19世纪发扬了西方古代的音距思维,20世纪新维也纳乐派也由此受益不少。达尔豪斯指出,“音距和节奏彼此‘靠近’,从抽象成分、音距和节奏的基本结构出发点主题和动机的方法,是不在19世纪、而在20世纪里造成音乐史的李斯特观念之一。”[15]201

接下来,李斯特把交响诗《前奏》奏鸣曲式的展开部转喻为“命运并未中断暴风雨咆哮的幸运的第一批狂喜”:

谱例10

但是,“暴风雨以劫来的赞歌,吹散了妩媚的幻觉”。然后,连接部主题和副部主题变形的抒情特质首先再现,并且音乐特性逐步向进行曲(主部主题)靠拢:

谱例11

交响诗最后才再现进行曲式的主部主题。李斯特在副文本中明确肯定了交响诗文本的结论:“当鼓声响起暴风雨符号时招唤他战斗的战争那样,他赶紧到最危险的位置上,再次冲向战斗,成为他自己的意识,达到他的力量所有一切来源。”由此可见,在李斯特交响诗《前奏》与拉马丁诗歌《前奏》两个文本之间,并没有内容上的联系。李斯特的副文本是为他的音乐所撰写的评论,并非根据拉马丁的诗作曲,乐曲的结论也符合德奥传统器乐曲“庄严结局”(Apotheose)的修辞格。

李斯特在他完成了作品之后,为交响诗《前奏》选择了标题和副文本。在把作品从《〈四元素〉序曲》改为《前奏》的过程里,他未对音乐结构作大幅度改动。尽管有人认为,《前奏》音乐与拉马丁的另一部诗《冥想》有关[25],即便如此这也纯属偶然巧合。因为,如果交响诗里的音乐与音乐以外的事件有联系的话,那只能来自《四元素》,与拉马丁的《前奏》等其他诗歌无关。李斯特最终抛弃了欧特朗原文本《四元素》的原因比较费解,无论如何,15分钟长的序曲不适于总长20多分钟的套曲[23]107。总之,李斯特为交响诗《前奏》写的副文本,是作曲家为这首成功的管弦乐曲的音乐叙事,并不意味着原型对音乐形式和内容的规定及制约。这首交响诗更不是对诗歌原型的音画摹拟。

1948年,苏里奥提出了“故事天地”(diégèse,部分起源于形容词histoire[故事的、历史的]);热奈特认为,必须重新界定这个术语与“纯叙事”(diégèsis),后者对立于柏拉图的模仿和通过对话使模仿渗入叙事的东西,使叙事不纯。因此,热奈特“始终(当然与苏里奥一样)从故事天地,而决不从纯叙事派生出形容词‘故事的’”[26]。笔者认为,李斯特《前奏》副文本的故事天地并非音乐普及读物中文字解说的叙事。西方、国内习惯把李斯特交响诗与音乐以外原型联系起来的做法,显然受柏拉图的戏剧表现理论影响,把纯叙事误解当作交响诗的叙事天地。这种阐释是错误的,也根本经不起李斯特曾亲笔撰写副文本的音乐史事实的推敲。

(三)《玛捷帕》

年轻的李斯特对雨果的叙事诗《玛捷帕》情有独衷。早在1830年代中期,他就写了钢琴练习曲《玛捷帕》题献给雨果;1851年,他又创作了同名交响诗;1854年,他亲自指挥在魏玛首演。总谱首次印刷时,他又把雨果改写的哥萨克英雄玛捷帕长诗印在扉页。

以往西方音乐学界的《玛捷帕》研究只注重这首交响诗的音画描绘部分——被绑在马上的玛捷帕的传奇经历,以及他获救后成为哥萨克王。

但是,90年代后发展起来的音乐语义学(音乐符号学的哲学),把研究转向对西方音乐的传统话题——马,探究它的符号学意义。

如果我们把“参考”“音乐以外”“类以外”等概念用于音乐,容易引起人们对音乐的话题提出异议。因为,除了鸟鸣、暴风雨的声音以外,艺术音乐在现实生活里并没有参考对象。在用符号学研究音乐时,我们不能把音乐“归于”任何现实事物,因为“参考性”根本不是真正的符号学观念。莫内尔谈到舒伯特《魔王》里被称为“马的飞驰”的钢琴三连音音型的时候,认为不能把它理解为摹写日常生活中的马的步伐,“当然,有真实世界,但没有东西能谈它。因此,你不能说‘真实的狗’,但只能说语义的‘狗’的意义……的确,不过世界上是否有马,可能有音乐的马。”[27]21艾柯写道,“符号是每一个能拿来作为意义上代替其他物的物。这其他物不必应该存在或事实上在符号代表它的瞬间在那里”[27]22。

音乐符号的意义根本不应在这个世界里寻找,而应在语义网或其他包括音乐的意指系统里去找,语言句法和乐音音型的意指“像一张双面印的纸,如索绪尔所说‘我们不能剪前页而不同时剪后页’”[27]22。交响诗《玛捷帕》中的马决非我们现实世界中的指示对象,而应在“马”的语义网及其音乐意指系统里寻找。交响诗中的“玛捷帕”也决非生物学意义上的哥萨克英雄,他的根在西方观念艺术品的“英雄”美学理念。“玛捷帕”主题在“马的飞驰”音型伴奏下鸣响,它的意指就像一张双面纸:

谱例12

因此,交响诗《玛捷帕》的意指过程并非以“马的飞驰”动机,唤起听众对日常生活中马的联想,并非以音画手法临摹哥萨克英雄骑在马上的步态,而以这两个动机的艺术符号呈现作曲家的意指。

自李斯特的交响诗问世以来,斯美塔纳、德沃夏克、西贝柳斯、鲍罗丁、里姆斯基-科萨科夫、舍恩贝格等作曲家继续了他的传统,创作了交响诗作品。迄今西方艺术音乐史证明,交响诗体裁是独立音乐观念下重要的亚种类,与后来的观念艺术品一起,成为今天已是昨日黄花的独立音乐观念的天鹅之歌种属[17]。

[1]茨维坦·托多罗夫.象征理论[M].王国卿,译.北京:商务印书馆,2005.

[2]皮尔斯.论符号[M].赵星植,译.成都:四川大学出版社,2014:7-8.

[3]Charles Sanders Peirce.(T)he idea to which the sign gives me[J].CollectedPapers, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1931-1958, vol. 2.

[4]Raymond Monelle.LinguisticsandSemioticsinMusic[M].Harwood,1992.

[5]罗兰·巴特.文之悦[M].屠友祥,译.上海:上海人民出版社,2002.

[6]Felix Draeseke.Franz Liszts Neun symphonische Dichtungen[J].AnregungfürKUNST,LebenundWissenschaft2, 1857, p.264-265.

[7]Eduard Hanslick.Concerte,ComponistenundVirtuasen, 1850-1885[M].Berlin: Allgemeiner Verein für Deutsche Literature,1886:131.

[8]Eduard Hanslick.MusikalischesSkizzenbuch[M].Berlin: Allgemeiner Verein für Deutsche Literature,1888:74.

[9]Percy Scholes.“Symphonic poem”, in:TheOxfordCompaniontoMusic[M].New York-Toronto-London: Oxford University Press, 1963.

[10]Constantin Floros.“Die Faust Symphonie von Franz Lisat”, in:Musik-Konzepte12: “FranzLisat”[M].München: Johannesdruck Hans Pribil,1980:50.

[11]Humphrey Searle.TheMusicofLiszt[M].New York: Dover,1966:76-77.

[12]李斯特.李斯特论柏辽兹与舒曼[M].张洪岛,张洪模,张宁,译.北京:人民音乐出版社,1979:26-28、42、51、53.

[13]Willi Apel.HarvardDictionaryofMusic[M].London: Heinemann, 1976:821.

[14]Richard Kaplan.“Sonata Form in the Orchestral Works of Liszt: The Revolutionary Reconsidered”[J].19th-CenturyMusic8/2 (Fall 1984), p.144.

[15]Carl Dahlhaus.DieMusikdes19.Jahrhunderts[M]. Laaber:1980.

[16]Keith T. Johns.TheSymphonicPoemsofFranzLiszt[M].Stuyvesant: Pendragon, 1997.

[17]刘经树.音声缭绕无言词:论有解说的音乐与独立音乐[J].星海音乐学院学报,2013(3):35-50.

[18]热奈特.热奈特论文集[M].史忠义,译.天津:百花文艺出版社,2001.

[19]Peter Raabe.DieEntstehungsgeschichtedererstenOrchesterwerkeFranzLiszts[M].Jena,1916. S. 46.

[20]Carl Dahlhaus.Liszts Bergsymphonie und die Idee der Symphonischen Dichtung.JahrsbuchdesStaatlichenInstitutsfürMusikforschungPreuβischerKulturbesitz,1975[M].Berlin: Merseburger, 1976. S.99-100.

[21]热奈特.转喻:从修辞格到虚构[M].吴康茹,译.桂林:漓江出版社,2013.

[25]Alexander Main.Liszt after Lammartine: Les Prélude’[J].MusicandLetters60 (1979), p.137ff.

[26]热奈特.叙事话语、新叙事话语[J].王文融,译.北京:中国社会科学出版社,1990:201.

[27]Raymond Monelle.TheMusicalTopic:Hunt,MilitaryandPastoral[M]. Commonwealth of Pennsylvania: Indiana University Press 2006.

【责任编辑:吴志武】

On the text and paratext of Liszt’s symphonicpoem under semasiology

(Musicology Department, Central Conservatory of Music, Beijing, 100031)

Semasiology has a long history in westernculture, but which was neglected over long time as a way of thinking.This subjectwas merged from the early 20th century, and was used widely in art study at end of the 20th century, whichdifferent from Aristotle's metaphysics.After composing the text of symphonic poems, Liszt also composed paratests for some works. However, many researcherexplained the meaning of Liszt’ symphonic poems wasignoring this method,and interpreted Liszt’paratestsincorrectly. So we try to study his works under Semasiology and concept of generalized text.

Semasiology;Gerard Genette;“Paratexts”;Research tradition on Liszt in western;Caqu'onentendSurlaMontagne(S.95);LesPréludes(S.97);Mazeppa(S.95)

2016-06-10

刘经树(1952-),男,上海人,德国科隆大学哲学博士,中央音乐学院音乐学系教授、博士生导师,主要从事西方音乐史、音乐美学、音乐社会学研究。

10.3969/j.issn.1008-7389.2016.03.001

H059;J60

A

1008-7389(2016)03-0001-11