剑的表征性价值探究

孙瑞阳

摘要:剑,是中国古代兵器的一种,在外观、质地、用途等方面有着悠久的发展史,其丰富的文化内涵更是远超其他任何武术器械,然而目前有关剑的表征性价值的研究极其匮乏。本文采用文献资料等研究方法,对中国古代各时期剑所扮演的不同角色进行探究,发掘剑在不同历史时期具备的多种深层隐性的表征性价值,如“正统”“皇权”“光明正大”,以及对理想的不懈追求。研究发现,“剑”寓意深刻、内涵丰富,由此赋予其“百兵之君”“诸器之帅”等美名。本文旨在发现其中所蕴含的政治、文化、宗教等诸方面的隐匿价值。

关键词:剑;价值;象征

古时的青铜宝剑和铁器时代初期的铁剑在战争中占有显赫的地位,正所谓茅元仪《武备志》中记载的“古之言兵必言剑”。在先秦时期,青铜剑作为近距离搏杀的短兵被广泛使用于军事战场,后发现青铜剑厚重、韧性差、易折断等诸多弊端,从而青铜剑便被铁质剑所取代。汉代时期,北方的匈奴频繁骚扰汉朝边境,匈奴的骑兵不仅对汉朝构成了威胁,而且也使人们对剑的实战作用产生了怀疑。人们发现匈奴所用的胡刀杀伤性极强,从此单刃的刀就取代了双刃的剑,成为汉朝军队的重要装备兵器。随着剑逐渐淡出军事舞台,在日常生活中,剑却越来越受到人们的喜爱,并将其作为自卫防身、强身健体的器械,同时出现了对剑术技艺和剑技理论的研究。随着时代的发展和社会的变迁,再加上剑的本身变化,进而剑又被人们赋予了神圣的意义,并以传统文化的形式加以发展。

在剑退出军事战场之后,它的表征性价值就逐渐地显现出来。上到地位尊贵的君主大臣,下至情感丰富的文人墨客,都对剑情有独钟。如越王勾践剑、干将莫邪剑等名剑都是人们向往的掌中之宝。随着剑的象征性越来越突出,人们便逐渐把它神秘化,在祭祀、庆典等大型场合,它常常扮演重要的角色。纵观历史长河,作为兵器之一的剑,其地位不容忽视,拥有一把名贵宝剑,是每个人的向往。现如今,剑的用途已远不及冷兵器时代丰富多彩,但其深厚的文化内涵无疑是我们宝贵的历史财富。通过对剑象征意义核心的研究,促使人们对中国传统兵器——“剑”有更加全面、深入的了解,并对目前“剑”的表征性价值的广泛使用进行挖掘,从而向世人展示并发扬我国博大精深的传统文化。

1剑象征着正统

关于剑的起源,有几种不同的说法。其中,依据传说,剑的出现可追溯到三皇五帝时期。据《史记·黄帝本纪》中载:“帝采酋山之铜铸剑,以天文吉字名之。”推出剑在黄帝时期即有。《孙膑兵法》记载“剑为黄帝所铸。”即黄帝铸剑。蚩尤被后人称为“战神”,造五兵,却没有造剑。那么为什么把剑的铸造归功于黄帝,而不是蚩尤呢?传说,黄帝在涿鹿大战中战胜蚩尤,最终统一了中原,被尊为华夏民族的创始者。可见,黄帝象征着正统,而蚩尤象征着反叛。其中,黄帝铸剑,便自然而然地把正大光明的象征赋予了剑这种兵器,可谓是正能量的体现。

古人常将剑称为“龙泉剑”“龙泉宝剑”。所谓的“龙泉剑”是中国古代十大名剑之一,该剑始于春秋战国时期,相传由著名相剑师欧冶子所铸。“龙泉剑”曾被称为“龙渊剑”,由于唐朝开国皇帝李渊有所忌讳,故更名为“龙泉剑”。现指浙江龙泉地区。由此可见,剑与龙也有着不解之缘,董仲舒的《春秋繁露》中写道:“剑在左,刀在右。剑在左,青龙象也。”龙是原始时期华夏集团的图腾崇拜之物,人们心目中的龙是一个复合体,龙的外观曾被这样描述过:“龙其形有九,头似驼,角似鹿,眼似兔,耳似牛,项似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎。”由此可见,是一个原始动物崇拜系统,是四方部族要素的综合,代表着各个原始部族的统一。如龙的角,是原始游牧民族的象征;龙的鳞,是原始渔猎民族的标志。武术术语中有“剑若游龙”的形容方式,由此可见,龙的地位与剑的地位可谓是一脉相承,既然人们把剑与龙联系在一起,那么就预示着剑与其他冷兵器相比具有与龙相近的至高无上的象征意义,隐喻着主流、正统。

2剑象征着权利

2.1剑的形制

先秦时期的剑长短不一,决非寻常之物。它是一种地位的象征、豪迈精神的体现。纵观历史,长剑与短剑的第一次对话,出现在荆轲刺秦王这一故事中。荆轲之剑不足36cm,而秦王之剑约140cm,由此可见,如图1所示的短剑,质地精良、便于携带,但在搏斗时,远不是长剑的对手。长剑逐渐成了君王们自卫防身之武器。当时的法律规定,只有“士”阶层以上的人才能佩剑,平民是不允许佩剑的,而贵族们更是把佩剑作为成年的标志。《史记》记魏丞相好武,下令文武百官均应佩剑。可见当时剑是权利地位的象征。

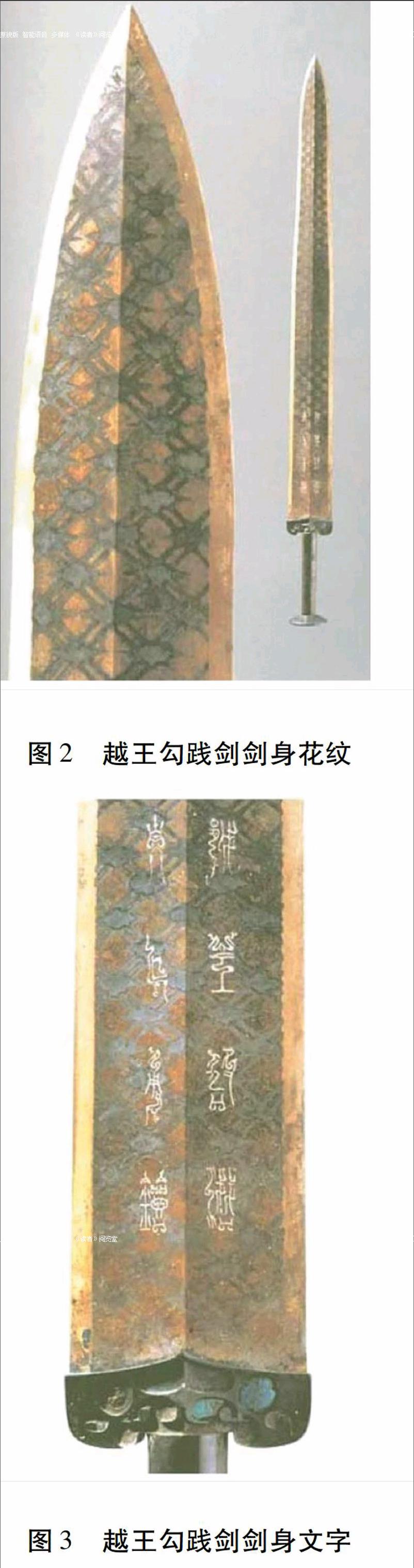

质地精良的名贵宝剑,是君王们梦寐以求的珍宝。秦始皇陵兵马俑,作为“世界第八大奇迹”,是20世纪最伟大考古发现之一。随同兵马俑一道出土的一批青铜剑,剑身光亮平滑,刃部磨纹细腻,在地下沉睡两千多年,依旧光亮如新,锋利无比。1965年在湖北江陵望山1号墓出土的春秋战国晚期的越王勾践剑,可谓是对当时铸剑工艺之高超的最好佐证。该剑全长为55.6cm,其中剑身长45.6cm,剑格宽5cm。剑身是经过硫化处理的黑色菱形几何暗花纹(如图2),其上刻有“钺王鸠浅,自乍用鐱”八字(如图3),剑格正面和反面还分别用蓝色琉璃和绿松石镶嵌成美丽的纹饰,剑柄以丝绳缠绕,剑首向外翻卷成圆箍状,内铸有极其精细的11道同心圆圈。通过对越王勾践剑的描述“拔剑出鞘,寒光耀目,毫无锈蚀。试之以纸,二十层一划即破”可见其做工之精良、保存之完好,而且依然锋利无比。

经科学鉴定,越王勾践剑的主要成分是青铜与锡,两刃部分采用含锡量高的青铜合金,提高其硬度,使宝剑更锋利,杀伤力更高;中脊部位采用含锡量较低的青铜合金,使宝剑的韧性提高,硬度降低,从而不易折断。而且,经过科研人员检测,宝剑锋面有一层铬盐化合物,此为千年不朽之缘故,这种铬盐氧化处理方法是近代先进工艺,德国在1937年,美国在1950年先后发明并申请专利。众所周知,铬是一种稀有金属,熔点高达4000℃,提取甚为不易。由此可见,古代剑的制作工艺反映出当时的社会生产水平以及当时铸剑工匠们的高超技艺。如此珍贵的宝剑,对普通人来讲可谓望尘莫及,唯有君主才有资格佩戴。剑器制作得如此精良并不是为了战场上的拼杀,而是权利的象征,象征着君王的高贵地位及其权威的不可侵犯。

2.2佩剑制度

鉴于秦朝的法令严苛、徭役繁重,使百姓终日不得安宁,纷纷起义反抗,导致秦灭亡的悲剧。汉朝初期的统治者们采取休养生息的政策,取消了繁琐残酷的刑罚,汉高祖刘邦仅“约法三章”,以此来安定民心。在这样社会平稳发展的背景下,佩剑成为汉王朝的礼仪制度,官员无论文武,都要求佩剑,而且怎样佩戴还有具体的规定。因帝王的尊贵身份,其所配之剑也成为了独一无二的珍宝,如汉高祖刘邦斩蛇起义所用之剑,“赤霄”剑;汉文帝的“神龟”剑;东吴孙权特别爱剑,所谓“有宝剑六”,并取了不同的名字。

剑本身就有着其它兵器所不具备的外表,如修长、光洁、优雅等,再加上采用了诸多精致绝伦的装饰艺术,如剑格、剑茎、剑首的装饰采用镂空、雕刻、镶嵌等,使剑更加美观。佩剑,在晋代,依然是朝廷的一项礼仪制度。随着剑从古代战场上脱离之后,它更多的出现在官宦们的日常生活中,文武百官上朝不允许佩戴铁剑,而要以木剑替代之,且按照不同的官品等级,木剑装饰所用材料也各不相同,官品较高者用玉作饰,而官品较低者则用金银、玳瑁等。

在隋唐时期,官宦们依然热衷于用佩剑来显示自己的身份地位,所谓“一品玉器剑、二品金装剑、三品及以下银装剑”,还有人佩戴木制的“象剑”,它们都失去了武艺实战的元素,仅仅作为装饰之用。

综上所述,剑作为一种装饰文化在中国历史上占有一席之地,正因为其独有的魅力,剑被古人所重视的程度可见一斑。剑已不再仅仅是防身自卫之兵器,其精美绝伦的外观,成为权贵们爱不释手的装饰品和身份的象征。

2.3皇权象征

在中国2000多年的封建社会中,皇权是至高无上的,皇帝被尊为“天子”,是受上天的旨意来统治天下的。在小说、戏剧中常常出现的尚方宝剑,可谓是皇权的完美体现。尚方(也作“上方”),是古代宫廷中的一个管理部门,其职责是制造皇家所用的刀剑兵器及皇帝喜好的把玩之物。尚方宝剑便出自于此。“上方”一词最早出自《汉书》朱云对汉成帝的讲话:“臣愿赐上方斩马剑,斩佞臣一人以厉其余。”但朱云所说的上方宝剑还只是把它作为皇帝权力的借喻。

真正大量把尚方宝剑作为皇帝权力象征以赐臣下的是在明代。当时皇上将尚方宝剑赐予大臣,便是一种权力的授予,持有尚方宝剑者如同具有了皇帝的权威,表示“如朕亲临”,去执行皇帝的旨意。由此可见,剑曾代表皇权呈现在中国历史发展的长河中,其政治地位在中国封建社会中已达到了无与伦比的高度。

3剑象征着崇高的精神境界

除了权贵外,那些手无缚鸡之力的文人墨客更将佩剑赋予了崇高的意义。唐宋时期,文人雅士们大都喜欢佩戴宝剑,或在居室中悬挂宝剑,并且越来越多的诗词歌赋中都提到剑这一兵器。这就是“书剑”精神的体现,象征着“书剑”并取。文人爱剑并非个个都懂剑技,都是剑术高手,重要的是从剑中吸取到的力量,是他们在一些文学创作中所得不到的体悟,通过自身爱剑的投入抒发对正义与自由的追求。

3.1诗人喜剑

唐代诗人李白曾写到“十五好剑术,便干诸侯。三十成文章,历抵卿相”,年轻时候便仗剑远游,他不仅仅文笔一流,而且精通剑技,他的诸多篇章都提及到剑,对剑可谓是情有独钟。据统计,《全唐诗》李白的诗中,“剑”字共出现了107次,将喻指剑的名词计算在内,如“干将”“莫邪”“龙泉”“匕首”“霜雪”等,可达118次之多。有的赞扬友谊、有的寄托理想、有的比喻光明和自由。他甚至自豪地称与自己相濡以沫的妻子为“拙妻莫邪剑”(《窜夜郎,于乌江留别宗十六璟》),此典故源于古代历史故事,铸剑名匠干将与妻子莫邪铸雌雄两把宝剑,一日“干将”、一日“莫邪”,二人将雌剑献予楚王,雄剑传给其子,可干将莫邪后被楚王杀害,其子长大后终为父母报仇雪恨。“干将”“莫邪”二剑是人人向往的宝贝,李白亦如此,在诗中透露出了他对莫邪剑的喜爱。

不同的历史时期,总有许多文人墨客把剑写入自己的创作中,用来譬喻友谊,寄托名垂青史的抱负,象征勇往直前、舍生忘死的精神等等。如辛弃疾的《破阵子》中“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营……了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生。”用剑来抒发自己的理想抱负,表现作者渴望为国效力,但却无法实现的惆怅。孟浩然在《自洛之越》中写道“皇皇三十载,书剑两无成”,体现出作者的历史责任感,在残酷的现实面前,壮志难酬。

3.2学者好剑

著名思想家,儒家学派创始人孔子,也同样是位爱剑之人,且身怀武功。如今诸多孔子的雕塑与画像都描绘出孔子腰悬长剑,那么孔子佩剑是因其武艺高强,还是仅仅作为一种装饰呢?《史记·孔子世家》记载,“孔子长九尺有六寸,人皆谓之‘长人而异之。”先秦1尺,约合今0.66尺,若按此折算则孔子身高约1米9。《吕氏春秋·慎大》也说“孔子之劲,举国门之关,而不肯以力闻”。可见孔子身材魁梧、膂力过人。据《孔子家语》记载,孔子的弟子子路精于剑术,他曾在孔子面前“拔剑而舞,日:‘古之君子,以剑自卫乎!”孔子曰:“古之君子,忠以为质,仁以为卫,不出环堵之室,而知千里之外。有不善则以忠化之,侵暴则以仁固之,何持剑乎?”子路日:“由乃今闻此言,请摄齐以受教。”可见孔子虽提倡练武但并不主张动武,重视武备但反对暴力。孔子在尚武精神的引导下,配合着“仁义礼智信”,不断寻求和平友善的方式来处理矛盾。这也是一种剑侠精神的体现,身佩长剑、身怀绝技但不仗势欺^,是勇敢、正义、和平的化身。

3.3剑侠的侠义精神

“侠”的说法最早现于春秋战国时期《韩非子一五蠹》:“儒以文乱法,侠以武犯禁”。韩非子认为,儒士、侠客和工商业者等都是国家的蛀虫。因韩非子是发扬以“法”治国的先行者,所以在他看来,一切有可能阻碍法家思想治国的力量都是对社会有危害的。这一时期出现了许多著名的侠士,如刺秦王的荆轲、为报恩而舍生忘死的要离、用鱼肠剑刺杀吴王僚的专诸,只身一人刺杀韩国国相侠累的聂政等等。这些侠客形象都称得上“剑侠”,并不是因为他们使用剑这种兵器,更重要的是“剑侠”——剑所隐含的意义:勇敢无畏、崇尚信义的高尚人格以及路见不平拔刀相助的精神境界。然而当时司马迁在《史记》中却将这类人称为“刺客”,可见当时将这些人视作国家发展的负能量。即便如此,这样的伟岸形象在许多人心目中都已留下了深刻印象,如唐宋时期,诸多文人好剑并渴望闯荡江湖、惩强扶弱、为国效力,再比如宋代著名小说《水浒传》又称《江湖豪客传》,将“剑侠”们舍生取义的崇高精神体现得淋漓尽致。

除此之外,近代时期描写江湖侠客的小说更是层出不穷,如《笑傲江湖》《七侠五义》《侠客传》《神雕侠侣》《碧血剑》等等,其中的剑侠形象所表现的精神境界值得后人细细品味。金庸笔下的华山派剑宗风清扬,就是一位剑艺超群的剑侠,熟悉“独孤九剑”,他曾因被气宗蒙骗远去他乡,导致剑宗与气宗对决时剑宗落败,深感愧疚而退隐江湖。还有天生侠义心肠的剑术高手令狐冲,为阻止左冷禅合并五岳剑派,曾率领恒山派到嵩山。比武中,令狐冲难忘旧情,被小师妹所伤。

剑成为中华民族文化中的一种非常重要的文化符号展现给世人,是其最具特色的一面。同时,剑是中国历史上武文化系统中唯一真正具备了这种表征性价值的冷兵器。

3.4国家机关标识中的剑元素

目前,诸多国家的特种部队都选择“剑”作为其LOGO的一个标志性元素。

如图4、图5所示,最典型的莫过于“闪电利剑”臂章,是中国海陆空三军特种部队基本形态的臂章标识,从其形状来看,描绘的是“特种”二字的拼音首字母“TZ”“T”用剑标识,“z”用闪电标识;而从其深刻内涵上分析,指的是“快如闪电,锋利如剑”,闪电具有迅速敏捷、雷厉风行之意,宝剑则具有极强的象征意义,体现出部队是整个国家的“利器”,被国家和人们赋予了神圣使命。然而不同军区的代表徽章也不尽相同。

如图6所示,北京军区特种大队,其徽章采用中国地图加利剑的形式,又称“东方神剑”特种大队,同样代表着捍卫国家主权的坚定意志和英勇无畏的崇高精神。

除中国以外的其他国家也频繁使用“宝剑”这一象征性元素作为符号或者称谓,如图7、图8、图9、图10所示,分别代表美国陆军特种部队(USASF)、美国空军作战司令部(ACC)、美国空军特种作战司令部(AFSOC)、英国皇家陆军特别空勤团(SAS)等等,这些部队徽章均将“宝剑”作为代表性图案,再如近几年美国试射的制导炮弹被命名为“神剑”。

由此可见,“剑”作为一种冷兵器,早已退出军事战场,然而这种兵器依然频繁出现在各国军事领域当中。从精神层面不仅表现出为正义而战的生死搏杀,代表士兵捍卫国家的意愿,更是一种伟岸的精神境界,忠贞不渝的信念,以及强烈的爱国情操。

4剑所具备的神秘色彩

帝王之剑也往往与神学相联系,昭告凶吉,预言未来,据传,东汉光武帝刘秀未贵时,得一剑,名日“秀霸”,后刘秀果然得天下。东汉灵帝“铸四剑,文日‘中兴一剑无故自失”预示中兴无望,果然东汉名存实亡。由此可见,剑已被人们披上一层神秘的面纱,成为政治权力与神灵预示的象征。

晋代,由于道教的盛行,剑逐渐被人们崇敬而神化,出现了一种新的文化现象,剑已经成为道教法器,将其用来昭示凶吉、诛鬼避邪、降妖作法等。如道教的“步罡踏斗”就是用来作法驱鬼辟邪的一项法术,所用法器是七星剑一把,长二尺四寸,宽一寸五分。道家所用的剑也叫做法剑,法剑主要有钢、铜、木质三种。作步罡踏斗法术多用木质的剑,且多以桃木制作,剑身上画有斩邪魔之类的符录,其作用就是降妖驱魔,可谓威力无穷,剑身两面还刻有北斗七星的图案,故称之为“七星剑”。七星剑一般要制作两把,一雌一雄。可以将两把剑握在一起当作一把使用,也可以左右手各持一把。据有关资料记载,周初的姜太公、春秋时代的孙膑等都曾运用步罡踏斗之法而通神,最终克敌制胜。由此可以看出,剑超出了自身的器械功能,已具有了“神器”的功用。

从周朝到晋代道术,剑与上苍神灵的关系,充满着诡异神秘的色彩,显然已经远离了武术的文化范畴。

5结语

中国的剑文化有着悠久的历史,是中国文化宝库中不容忽视的一部分,具有诸多的研究价值。被誉为“百刃之君”的剑,在众多兵器中有着极高的地位,受到人们的普遍关注,自古就被统治者们视作权利与地位的象征、皇权的代表;在不同历史时期,还象征着崇高的精神境界和舍生取义的侠士精神,并被文人墨客们视为对正义与光明的不懈追求;与此同时,剑也曾是通神的神秘法器之一,有着祈福消灾的宗教内涵。由此我们不仅对剑有了更深层次的认识,同时也对我国的悠久历史有了新的领悟。

历史的步伐走到今天,将剑作为精神寄托的实例依然比比皆是。纵观当今世界,全球化进程的加快,导致了异域文化的相互冲击与融合,为防止中国传统文化被淡忘,阻止中国优秀文化被同化,所以对我国优秀文化的探索研究可谓任重而道远。