异质性劳动力与岗位的匹配研究:基于纳什均衡对我国失业与用工荒问题的解读

刘渝琳1,熊 婕 ,郑效晨

异质性劳动力与岗位的匹配研究:基于纳什均衡对我国失业与用工荒问题的解读

刘渝琳1,熊 婕2 ,郑效晨2

(1. 重庆大学公共管理学院,重庆,400043; 2.重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400043)

本文对DMP模型进行拓展,利用动态规划和纳什博弈研究两个分割的劳动力市场的均衡失业流,并通过教育成本内生化使劳动力在市场之间流动。结论认为,由于教育成本和预期收入不同,在当前的人力资本结构和经济结构下异质性劳动力失业的风险有所不同。若劳动者讨价还价的能力较低,高学历劳动力失业的风险低于低学历劳动力,社会可能出现普遍性失业;若劳动者博弈能力较高,高学历劳动力失业的风险高,社会出现“技工荒”。并且高校毕业生的扩大可能导致高学历的失业问题扩大。这正是我国劳动力市场的困境,反映了我国经济发展结构和劳动力技能结构之间的矛盾。

异质性劳动力;岗位空缺;博弈;匹配;用工荒

0引言

长期以来,失业是我国劳动力市场的主要问题[1]。随着经济转型,各行业岗位呈现多样化和细分化的特征,求职者内部异质性特征也较为明显。劳动力供需差异提高了岗位和求职者之间的匹配难度。2005年开始,我国沿海局部出现“用工荒”,而今已蔓延成为全国性的问题。劳动力市场同时处于高失业和岗位高空缺的尴尬中,我国劳动力市场的问题已然从单纯的失业转变为“用工荒”和就业两难并存,用菲利普斯曲线等传统失业理论解释中国当前的困境显得较为局限。

实际上,真实的劳动力市场很难达到市场出清的状态,供需双方往往在信息不对称的情况下进行有摩擦的匹配[2][3][4]。因此,解决中国劳动力市场问题的关键在于供需的匹配。国外搜寻匹配理论对此有较为全面的解释。早期的搜寻匹配理论基于职位分布已知的假设,论证了劳动力一方对职位的搜寻匹配过程(Jovanovic;pissarides)[5]。Pissarides将待业者做出是否就业的决策的问题模型化[6]。而后的Mortensen和Pissarides、Yashiv完善了匹配模型和工资公告模型,在纳什均衡的框架下对劳动者和企业之间的决策进行讨论[7][5]。至此,搜寻匹配理论从劳动者单向搜索模型发展到连续搜索匹配、以及双向搜索匹配理论。而在我国,劳动力从无限供给到结构性供给不足[8],从就业难到用工荒,搜索方式也经历了单一的劳动者找工厂到雇主和求职者之间的双向搜索。这一变化与搜索匹配理论的发展有一定相似之处。因此,本文认为双向搜索DMP模型①更能合理地解决我国劳动力市场的问题。

DMP理论中搜寻匹配方式的差异,反映了劳动者质量和数量的变化。我国当前的“用工荒”逆转了国内劳动力长期供大于求的局面,相关文献对此进行了不同角度的分析与论证。一是认为劳动力数量降低。蔡昉指出民工荒的根源在于劳动年龄人口增长率的下降[9]。杨凡认为人口波动和新增劳动力的减少,破坏了劳动力更替的补给通道。也有专家指出“民工荒”既是普通工人的绝对短缺,也是技能型工人的结构性短缺[10]。产业结构与劳动力就业结构的偏差导致劳动力市场不均衡性[11]。换而言之,用工荒既是劳动力绝对数量的降低,也是相对数量的减少。这就反映了影响匹配的另一因素:劳动者质量。刘传江指出,仅仅将农民工视为同质群体的研究方法不适合当前劳工市场的供求状况[12]。姚先国论证了劳动力的技能差异导致“技工荒”与“民工荒”的并存。可见,劳动力异质性的假设可能会促使劳动力市场产生多种均衡[13]。而标准的DMP模型并没有划分劳动力的异质性,本文将标准DMP模型进行扩展,研究劳动力和企业的异质性与劳动力市场的均衡。

目前国外学者利用搜索匹配理论研究失业已有一定成果。如Xavier等人分析了技能偏态下假设下求职者的就业摩擦[14]。Albrecht等基于劳动力异质性的前提,在严格限制技能转换的假设下对均衡的就业、工资、岗位进行了详细讨论[15][16]。国内鲜有搜索匹配模型的文献,且多为综述类论文[17][18][19][20]。本文在以上文献基础上,假定非技能型劳动者通过教育投入可以从非技能型劳动力市场流入技能型劳动力市场,并利用2000年以来的调查数据对我国劳工关系对失业的影响机理进行论证,这是本文的另一研究目标。

本文通过以下四个部分进行论证:第一部分是文献进行。第二部分进行模型的梳理。通过最优控制理论和纳什均衡对岗位和求职者的最优匹配进行推导。第三和第四部分结合中国劳动力市场形态进行经验分析和模型结构的推测。最后在此基础上提出可行性建议。

1岗位空缺与失业的最优匹配均衡模型

1.1 基础模型与假设

Mortensen和Phelps年的论文引入“流”方法分析劳动力市场,提出了搜寻理论的框架[21][22]。本文以Pissarides的标准DMP模型为基础进行拓展,研究劳动力与岗位的博弈过程。

岗位和劳动者之间的匹配:假设劳动者为风险中立者,寿命具有时间的连续性。按劳动者自身技能和学历划分为两类:、,服从两点分布:→[0,1](其中=1、2。1代表非技能型,2代表技能型)。同时存在两类性质的岗位:技术性岗位和非技术性岗位。劳动者和空缺岗位同时搜索对方,当劳动者技能满足岗位需求时,劳动者和岗位匹配有效。匹配过程为随机的马尔可夫过程,匹配方程为非负的递增凹函数:

技能型劳动者可以选择两类岗位,而非技能型劳动者只满足非技能型工作的要求,但可以通过付出培训成本成为技能型劳动力。当且仅当劳动力技能高于或等于岗位需求时匹配有效。针对企业和劳动者个人异质性,仅有四种有效的匹配关系。劳动力供需双方按各自的需求以期实现产出的最优化,而最终市场的匹配通过两者的博弈决定。

1.2 模型设计

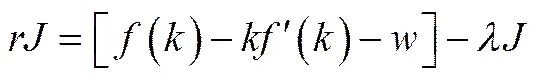

1.2.1 企业利润的选择:职位空缺

Subject to;

因此,在均衡状态下填充空岗的新增劳动力流量为:

这说明:对于雇主而言,新入职的劳动力给其带来的收益包含两部分:一是劳动者的边际产出与工资的差,即企业单位利润;另一部分是由于工人下岗造成的损失。由于企业追求利润最大化,理想状态下的均衡空缺岗位为零。同理,在非均衡状态下,岗位空缺的收益包含两部分:由于职位空缺带来的成本和由于空缺可能带来的收益。贝尔曼方程为:

(9)

由于劳动者和企业的异质性,劳动者入职后的收益和工资薪酬也有较大差异,在模型(9)的基础上进行拓展。定义为技能型劳动力在岗位产生的价值,表示技能要求为的岗位空缺的价值。从长期开放的模型看,劳动力和工厂基于收益最大化选择的结果是岗位空缺的收益为0。假设人口中型劳动力所占比例为,型劳动力为;并假设劳动者的技能不能低于工作岗位要求,且不同技能的劳动力在同一类型的岗位上产出相同。并且中选择参与就业的劳动力为,其余的选择培训再就业。因此非技能型岗位的空缺和技能型岗位的空缺的贝尔曼方程为:

(11)

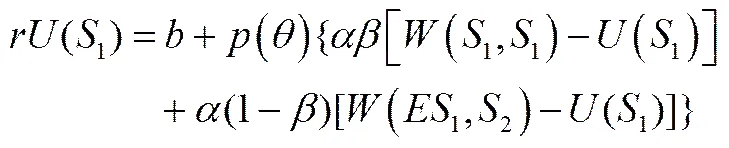

1.2.2 劳动力的选择:失业

影响劳动者就业的因素包括工资、市场匹配度以及机会成本等。定义劳动者失业的机会成本为,并且对于型劳动者而言,表示在型技能要求的岗位上所能获得的收益,表示劳动力失业的收益。假设工作岗位中,低技能型工作岗位比例为,则技术要求为的岗位所占比例为。因此,失业流的贝尔曼方程为:

(13)

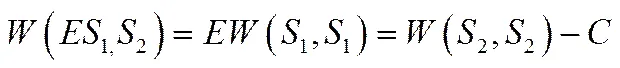

本文假设非技术劳动力通过培训可以从事技能型岗位,同时将劳动者在岗位创造的收益内生化,即是教育成本的函数。

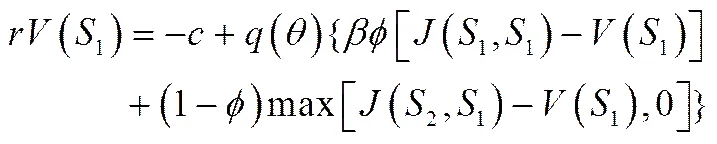

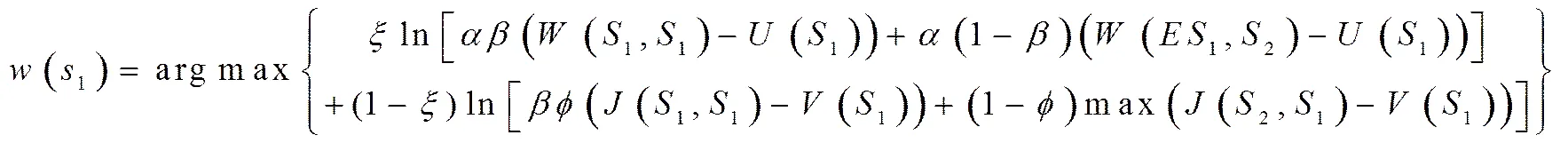

1.2.3 均衡的工资水平与就业

由于劳动力和企业的异质性,劳动力市场被分割为技能型和非技能型劳动力市场。一旦市场存在空缺岗位,双方通过搜索寻找符合要求的岗位和求职者,并通过博弈实现匹配。假定ξ表示求职者讨价还价的能力,对应的1-ξ表示企业讨价还价的能力。因此,劳动力需求和供给都充分的情况下,分割的劳动力市场存在两种博弈。如下:

(16)

(18)

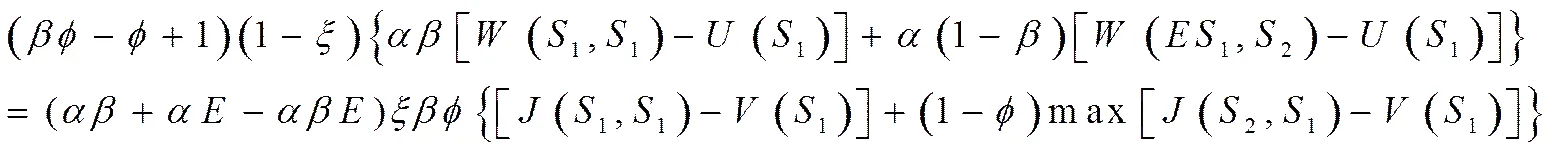

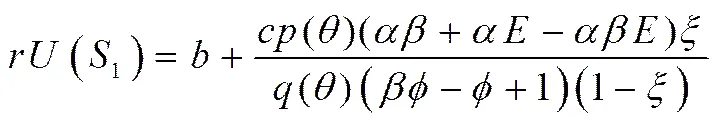

由于在均衡状态下职位空缺为零,所以式(10)和(11)为0。同时将(12)和(13)带入(17)和(18)式得到失业流的价值。

(20)

通过分析(19)和(20)中劳动者博弈能力、异质性与失业的关系可以得到:

(1)求职者谈判能力越低,主动选择失业的概率较小,被动失业的风险较大;求职者的谈判能力越高,主动选择失业的概率越大。当时,求职者选择失业的收益只包含机会成本而没有变现的预期收入,失业的可能性较小。中国由于工会的作用并不明显,工人的谈判能力低。加之在人口红利的优势下,大规模剩余劳动力亟待就业,求职者数量大。即使企业支付的工资较低,但对于农村剩余劳动力而言放弃务工的机会成本仍高于务农收入,失业的损失较大。一旦有岗位空置,求职者会抓住难得的机会选择就业。在这种情况下,劳动力市场的均衡更主要由企业的生产能力决定,因此容易受经济危机的影响而出现被动失业的情况。匹配方式主要是劳动者一方对工作岗位的搜寻,体现在我国90年代以来西部务工人员“孔雀东南飞”的现象。

相反,求职者在谈判中的优势地位可能提高失业率。如果求职者讨价还价能力提高,选择失业后的预期收入会越高、收益越大,求职者选择主动失业的概率较大。随着我国人口红利逐渐消失,求职者和雇主之间谈判能力提高。在分割的劳动力市场中,技能型劳动力在参与谈判时对工作的期望值更高,谈判的能力也较强。此时,如果薪酬体制不合理,工资较低,技能型劳动力选择主动失业,劳动力市场可能出现“技工荒”。同时随着社会进步,技能型岗位的比例提高,技能型劳动力失业的价值越低,市场博弈的结果可能是低技能型劳动力的失业。

理论分析把标准的DMP模型从单一劳动力市场扩展到两个劳动力市场,并内生化教育成本使劳动力在两个分割的劳动力市场之间流动起来。通过以上创新,从微观的角度把宏观的失业问题细化,前提假设更加符合我国社会的现实问题,论证方式有更强的实用性。同时,论证结果中劳动者供给数量的变化、求职者技能的转变、博弈能力的变化等特征是我国改革开放以来工作搜寻方式改变和劳动力市场问题从“就业难”到“用工荒”转变的真实写照,也反映了扩展的DMP模型的适用性。

2 数据描述和校准估计

2.1数据来源

数据来源于中国人力资源和社会保障部就业网站公布的季度监测数据报告。该报告从2001年开始,分季度对全国59个定点城市劳动(到2012年第三季度扩大为100个)保障部门公共职业介绍机构的劳动力供需状态进行监测。被监测的城市分布于全国各大区域,涉及市区人口近1.8亿,约占全国地级以上城市市区人口的46%;包括市区从业人员(含城镇个体劳动者)5375万人,约占全国地级以上城市市区从业人员的55%①。

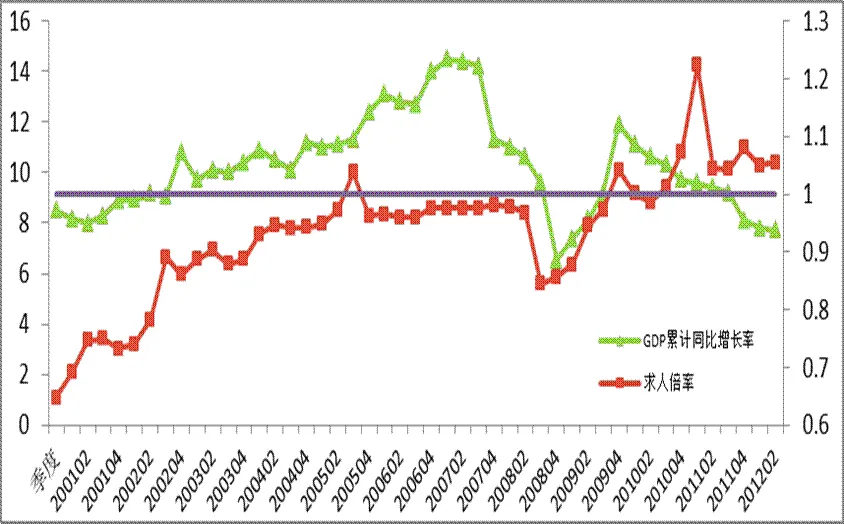

调查数据显示,我国市场求人倍率②的变化趋势与GDP发展相似,前者峰值较后者有一定的滞后性。市场求人倍率的趋势描绘了我国劳动力市场的供需关系从供大于求到供不应求,反映了我国劳动力市场的主要矛盾从失业转变为劳动力短缺,也反映出我国经济转型过程中劳工搜索关系的变化。

图1 2001年—2012年我国劳动力市场求职者和岗位需求

数据来源:中国人力资源和社会保障部就业网站

2.2 均衡劳动力市场失业流的校准估计

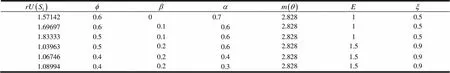

表1中,设定失业率5%③和空岗率10%④。当整个社会以低学历型劳动者为主,低学历的岗位的减少会导致失业率的增加。此时,如果求职者在博弈过程中处于优势地位,并且通过培训能够得到更大的收益,低学历劳动者的失业价值有显著的降低。在低学历求职者和相应的岗位需求比例同步有所降低时,博弈的结果是失业率的明显改善。因此,低学历岗位比例的降低会导致低学历求职者失业率的增加,增加低技能求职者的教育培训成本是降低失业率的有效途径。

表2中,在劳动者讨价还价能力较低时,如果高学历劳动力的比例不变,相应岗位需求量扩大的结果是失业收益的提高;反之,如果高学历劳动力比例扩大,岗位需求不变,高学历失业的收益降低。但是如果考虑博弈的影响,当求职者在博弈中比企业的讨价还价能力更强时,由于预期收益较高,失业的收益会大幅度的提高。因此,高学历劳动力比例的提高可能导致岗位“技工荒”的出现,同时求职者讨价还价能力的提高可能会增加高学历劳动者选择失业的概率,使问题严重化。结合表1和表2,在以上假设条件下,比较S1和S2型劳动力失业的价值,在社会人力资本水平较高时,由于对工作的期望值较高,高学历劳动力失业的风险显著高于低学历劳动者。

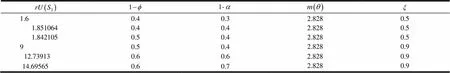

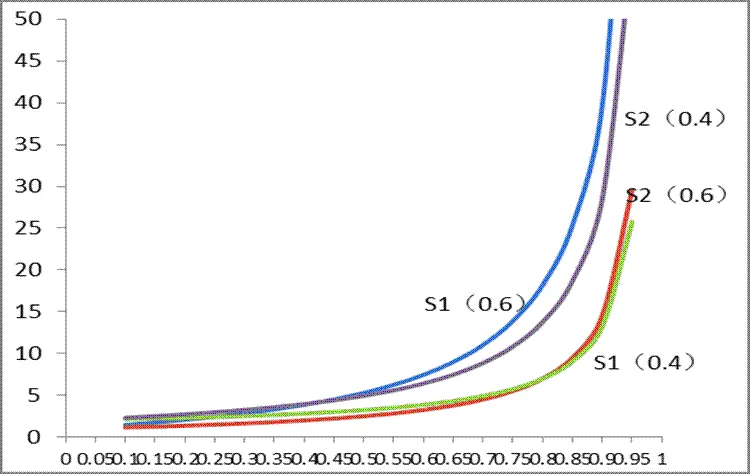

图2中,求职者中低学历分别为60%和40%。对于求职者而言,劳工关系的改善可能会提高所有劳动者对工作的期望值,从而提高失业的收益。其中,在社会人力资本水平较低时(低学历比例为0.6),低学历求职者失业的价值大于高学历;而当低学历人口比例降低到40%时,如果相应的岗位比例不变,高学历求职者失业的价值大于低学历。图3所示,即使在不考虑博弈能力的情况下,当低学历劳动力的比例在10%以下(岗位需求40%时),低学历劳动力失业的价值低于高学历劳动力,高学历的失业现象普遍化。这种高学历的结构性失业是社会和产业发展速度与人力资本速度不协调的结果。

表1 低学历劳动力的失业价值流表4

表2 高学历劳动力的失业价值流

图2 失业价值随求职者讨价还价能力变化

(φ=0.6和0.4,b=1,c=1,E=2,β=0.1,u=5%,v=10%)

图3 失业价值随低学历比例的变化

(ξ=0.5,b=1,c=1,E=2,β=0.1,u=5%,v=10%)

总之,校准方法的初步估计结果认为,劳动者博弈能力的提高对降低失业率有负面的效果。低学历劳动力比例的降低能够有效的降低社会失业率。如果技能型岗位创造能力不足,也可能导致高学历的结构性失业。因此在低学历人口较多时,提高教育水平是减少失业的良策。同时,创造良好的社会劳工制度是保护劳动力市场健康发展的有效措施。随着博弈能力的提高,通过两个方面降低失业率:一是促进技术行业的产业升级,创造足够的技术岗位;另一方面积极完善用工制度和最低工资制度,保证技术性劳动力就业的福利体制。

3 实证方法和结果

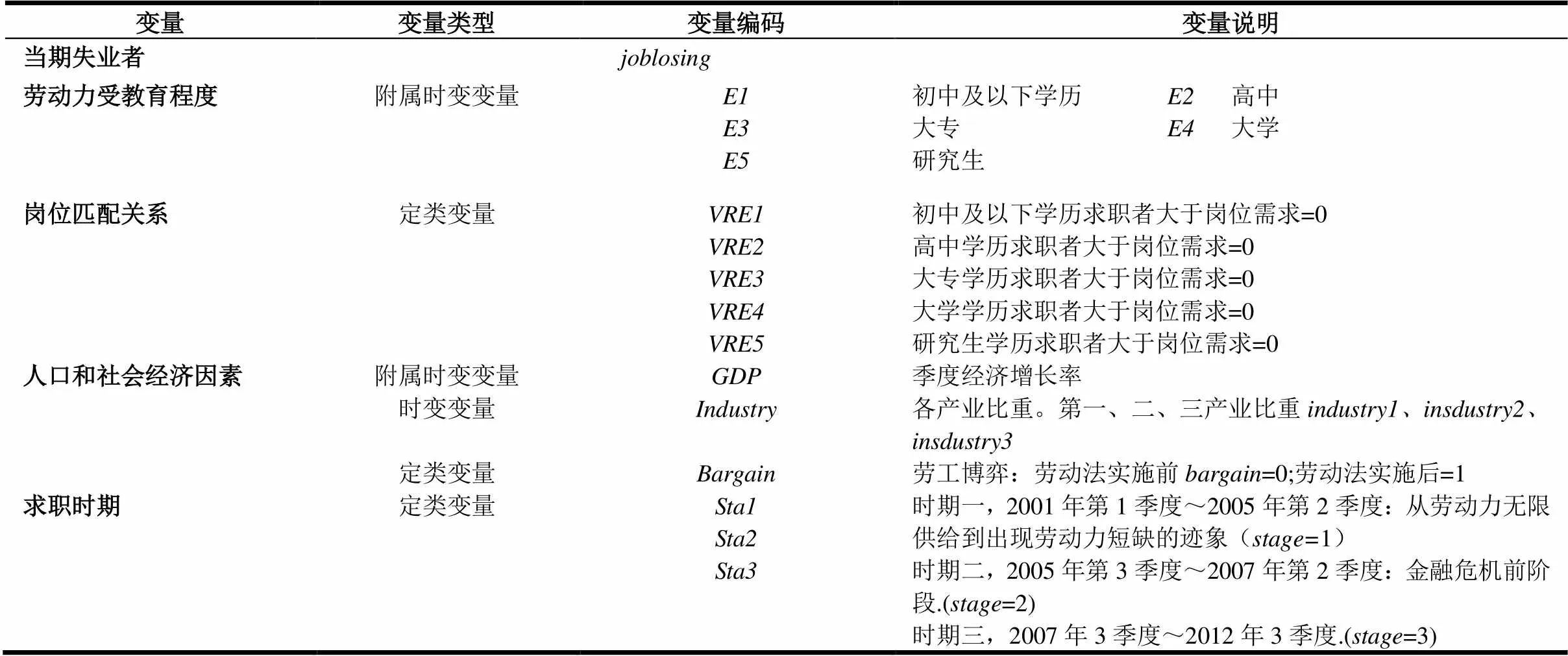

3.1 实证方法和变量说明

实证数据主要来自中国社会保障部就业网站2001年到2012年共47期的季度调查数据,部分时变变量来自中国统计年鉴,相关数据以计数时间数据的形式进行记录。在各季度调查指标中,设定已经发生的失业者数量为失败变量①,该季度的求职者为删截变量。求职者属于未观察到的变量,可能面临失业和就业两种状态,体现为右删截。

自变量的设定。考察相关的自变量是为了研究求职者状态变化及其影响因素。结合调查数据和指标的经济学意义将自变量设定如下:一是时变变量,主要包括经济增长、劳动力受教育程度、(参见表3);二是控制变量,岗位学历要求、劳工关系、求职时期。

表3 自变量的名称、类型及说明

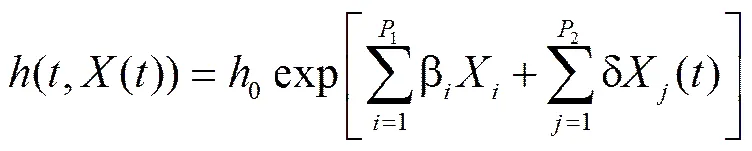

劳动力与岗位之间的搜索匹配过程,记录了求职者就业、失业、培训、再就业的状态变化,因此匹配函数是关键。为了避免函数模型的设计误差对结果的影响,采用cox风险比例模型②进行实证。其形式为:

3.2 失业的生存表分析

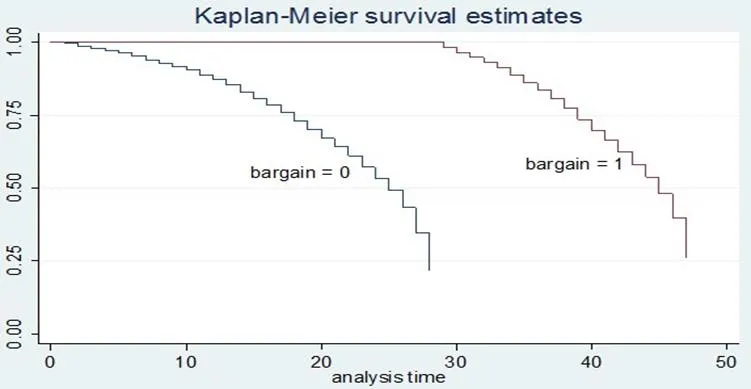

(1)按劳工关系分布的生存估计图。处于讨价还价中的博弈双方,由于博弈关系的差异,求职者找到工作与否也存在的差距。以2008年1月1日起实施的劳动法作为劳工关系的一个意义性事件,显然劳动法颁布前后对就业的影响有明显的差异。

图9 按劳工关系分布的生存关系

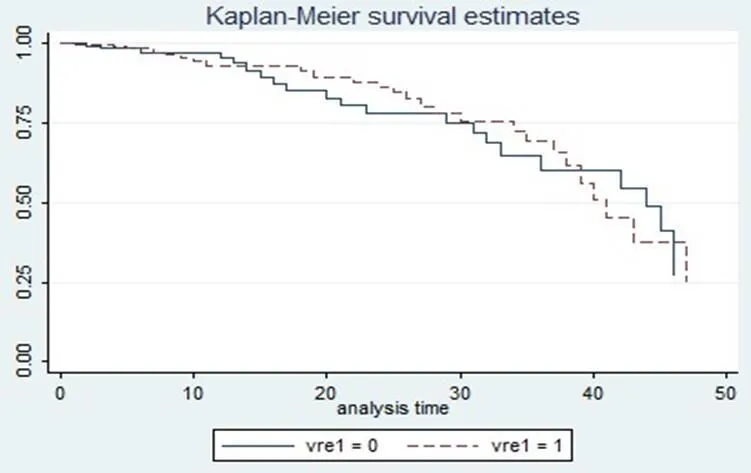

(2)按学历划分的岗位的劳动力供需比划分。

VRE表示各岗位的需求比,如果岗位需求大于求职者取值1,否则为0。初中及以下学历的供需关系对就业的持续性有着相似的影响。在初始阶段,较多的岗位能够更好的维持就业。但随着时间的发展,初中及以下学历岗位的增加对社会就业的影响较初期发生逆转。而高中学历和大专学历的岗位供需关系对就业的影响有着相反的影响。在高中学历的求人倍率大于1时,生存函数远大于求人倍率小于1的时候。这说明我国求职人口中高中学历的比例较高,并且经济发展对该学历岗位的创造能力不足。相比之下,大专学历和大学学历的求人倍率大于1时,生存函数低于求人倍率小于1的时候。这说明技术型岗位的扩大能有效解决大学和中专学历劳动着失业问题。

生存图证明,解决失业问题并不单纯的依赖于岗位的增加或者该学历的劳动力比重的增加。各学历的求职者和岗位之间的关系对就业的影响,是劳工双方匹配的结果,反映为动态的变化过程。

3.3 时变变量cox模型的回归结果

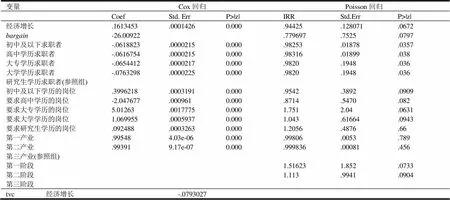

3.3.1求职者学历和劳工关系的总体影响

cox回归的结果认为,各种学历的求职者的比重对劳动者失业的影响相似。各学历比例的提高对就业风险产生负面的影响。可以认为提高国家的人力资本水平是保持和扩大就业的方法之一。Poisson的结果进一步说明了,高中学历求职者的比重对就业的影响比率稍大于其他学历。这反映了近十年我国经济发展对中等学历的劳动力的依赖性较强。从劳工关系博弈的角度看,如果把劳动法实施前后作为劳动力讨价还价能力提高的一个参考时间,劳工关系指标对劳动力状态的转化率有显著的负面的影响。

3.3.2各学历岗位需求的影响

与其他学历的需求不同,高中学历的岗位供大于求的局面对求职风险有负面效应。增加高中、技校、中专学历要求的岗位,扩大该层次的产业,能够有效的维持我国劳动力市场求职者的就业状态。其次,大专学历、研究生学历岗位需求量扩大,对社会整体的就业风险有正面的作用。由于这些产业发展对要素的占用,可能导致高中学历岗位的扩大。尽管能够解决部分求职者就业,但总体比例较低,可能会提高求职者从就业状态到失业状态的转化率。从这一角度看,一方面目前我国经济发展要积极创造中等学历需求的岗位,另一方面有计划的扩大高学历(尤其是研究生)学历的求职者比例。

3.3.3经济环境因素

时变变量GDP和时间的交互项的系数证明,在一个动态的环境下,经济的增长能够有效的保持求职者的就业数量,避免失业的发生。具体到产业,第一和第二产业对就业转失业的风险产生正向的影响。侧面反映我国产业发展过程中对第三产业比重的增加,有利于就业的扩大,降低失业的可能性。

4 结论与建议

本文通过劳动力异质性的假设对劳动力市场进行分割,并内生化教育成本使求职者在分割的市场之间流动。通过设定更为接近现实的理论假设,从劳动者微观特征角度合理的解释了我国目前劳动力失业和用工荒的现状以及背后的原因。在当前,以中低学历劳动力为主的中国劳动力市场,劳动力博弈能力的提高对降低失业率有负面的影响。其次,劳动者博弈能力较低时,低学历劳动力受经济周期影响而被动失业的风险比高学历劳动力大,社会可能出现普遍性失业;劳动者博弈能力较高时,高学历劳动力失业的风险高于低学历劳动力,他们可能因工资薪酬低而主动选择失业,出现“技工荒”。调查数据中求职者的供需情况反映了我国劳动力市场的主要问题从失业逐步过渡到“用工荒”,搜索方式从对工作的单方向搜索到双向搜索过程,这是我国二元经济和社会制度发展的阶段性特征;而异质性劳动力与岗位在匹配过程中出现的失业与“用工荒”的困境,实际是劳动者博弈能力提高、工资体系不完善、各层次人力资本的分布结构与经济结构之间矛盾相互作用的结果。

异质性劳动力与岗位之间的搜索匹配问题,为解决失业提供了一些启示。求职者和岗位之间的关系对就业的影响,是劳工双方动态匹配的结果。仅仅提高各学历求职者的比重,或者仅仅扩大对某一学历岗位的需求并不必然降低失业的收益,提高社会的就业水平。目前在我国劳动力市场以高中学历的劳动力为主导,产业发展对其依赖性较大。随着大学学历的劳动力的比例上升,在经济结构的约束下,高学历失业是劳动力市场的又一新问题。我国国家和地方性的教育规划应该与经济发展阶段和结构匹配。首先避免劳动力群体中低学历比重过低而出现的普遍性失业问题,目前我国九年制义务教育的实施已然降低了这一风险的可能性。其次,我们必须重视高中、职中、学历劳动力过多和经济发展对其过渡依赖的问题,经济转型过程中有计划和针对性的制定产业和岗位需求的规划,努力创造相应要求的岗位。在经济发展对高学历劳动力的吸纳能力不足时,降低高校扩招的速度,以发展经济为主,避免高学历失业问题的扩大。

表4 回归结果

[1] 蔡昉,都阳,高文书. 就业弹性、自然失业和宏观经济政策[J].经济研究,2004,(9):18-25.

[2] Blanchard, Olivier J. and Peter A. Diamond, The BeveridgeCurve [J]. Brookings Papers on Economic Activity, 1989,1:1–60.

[3] Hosios, Arthur J., On the Efficiency of Matching and Related Models of Search and Unemployment[J]. Review of Economic Studies, 1990,57:279–98.

[4] Mortensen, Dale T., Job Search and Labor Market Analysis[J]. in Handbook in Labor Economics,O. Ashenfelter and R. Layard (eds.),Amsterdam: North Holland. 1986.

[5] EranYashiv ,Labor search and matching in macroeconomics [J].IZA and CEP LSE Available online 6 July 2007,95 (1): 25–49.

[6] Pissarides, CA,.,Search unemployment with on-the-job search[J]. Review of Economics Studies , 1994,61:457-475.

[7] Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides. Unempolyment responses to skill-biased technology shocks: the role of Labour market policy[J]. The Economic Journal.1999, 109:242-265.

[8] Wang, Meiyan and Fang Cai (2008) Gender Earnings Differential in Urban China[J]. Review of Development Economics, 12(2): 442–454

[9] 蔡昉. “民工荒”现象:成因及含义分析[N].开放导报,2010,(4).

[10]杨凡.民工荒:是刘易斯拐点还是伊斯特林人口波谷[J].经济理论与经济管理,2011,(8):5-9.

[11] 王一然.对当前“民工荒”的认识和思考[J].农村经济,2011,(8):118-119.

[12] 刘传江,徐建玲.农民工劳动供给行为视角的经济学分析[J].财经问题研究,2006,(5):73-80.

[13] 姚先国,周礼,来君.技术进步、技能需求与就业结构—基于制造业微观数据的技能偏态假说检验[J],中国人口科学,2005,(05): 47-53.

[14] Xavier Cuadras-Morato , Xavier Mateos-Planas. Skill Bias and employment frictions in the U.S. labor market 1970-1990[J],International Economic Review,2006,47: 129-160.

[15] James Albrecht ,Susan Vroman, A Matching Model with Endogenous Skill Requirements[J]. International Economic Review. 2002, V.43 : 283-305.

[16] Dale T. Mortensen, Equilibrium Unemployment Dynamics[J], International Economic Review ,1999:889-914

[17]MORTENSEN, D., C. A. PISSARIDES, New developments in models of search in the Labor Market[J]. in Handbook of Labor Economics,1999, Vol. 3B. Ashenfelterand D. Card, eds. Amsterdam: North-Holland.

[18] 钟春平. 失业波动之迷与搜寻匹配模型的进展与争议[J]. 经济学动态, 2010,(06):115-119.

[19] 邓乐平,窦登奎. 戴蒙德-莫滕森-皮萨里季斯模型研究与进展[J]. 经济学研究, 2010,(12):87-94.

[20] 姚林如,杨忠直.关于教育程度的“就业挤出效应”研究[J]. 系统管理学报, 2007,(02):52-55.

Heterogeneous Labor and Vacancy Matching:Nash Equilibria-based analysis on the dilemma of unemployment and labor shortage

LIU Yu-lin1,XIONG Jie2, ZHENG Xiao-chen2

( 1. School of Public Administration, Chongqing University, Chongqing 400043, China; 2. School of Economics & Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400043, China)

Labor shortage continues to be a major problem after theImpact of financial crisis on China. China is facing the dilemma of unemployment and labor shortage. However, previous studies about unemployment rarely use the theory of searching and matching under the hypothesis of heterogeneous labor.

After reviewing literatures, this paper uses extended DMP model to deduce the equilibrium employment flow of segmented labor market. The results of dynamic programming and Nash bargaining prove that heterogeneous labor has different employment values under the existing structure system of human resource and economy. Based on the survey data since 2000 in China, calibration analysis method shows that if job-hunters’ wage bargaining power is weak the value of well-educated unemployment group is lower than that of poorly educated group. This can result in massive job losing.

On the contrary, if the bargaining power and value of well-educated unemployment group is higher the phenomenon of “Lack of Technicians” will increase. In addition, expanded scale of college graduates would worsen the unemployment problem. These reasons cause the contradiction between economic development structure and skill structure of heterogeneous labor.

This paper provides new evidence to analyze Chinese macroeconomic issues from micro perspective. It is structured in five parts. Section 1 briefly discusses the relevant literature and introduction. Based on the theory of standard DMP model, section 1 relaxes the assumption of labor homogeneity and single labor market. In addition, we assume that unskilled labor flows between two labor markets by making training cost endogenous. Based on these assumptions, this part theoretically analyzes the impacts on unemployment flows from labor quantity, technical ability and power of players in game. Section 2 uses calibration method to prove the negative effect on employment from power of players with some tables and figures. The study shows that decreasing the proportion of poorly educated labor would reduce unemployment but the disability in creating jobs would result in structural unemployment for highly educated labor. Section 3 conducts a survive analysis of Chinese labor market data. Our analysis results confirm that the mismatch between job hunters and vacancy jobs is the result of interactions between power of players in game and incomplete wage system. The contradiction between human capital structure and economic structure is one of essential reasons.

Studying the problems of searching and matching between labor and vacancy job provide us some suggestions for resolving unemployment issues in China. Employment is the result of dynamic matching between job hunters and jobs. Increasing the percentage of skilled labor or creating jobs alone does not necessarily lead to lowered unemployment rate.

heterogeneous labor; job vacancy; game theory; job matching; labor shortage

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

F061.3

A

1004-6062(2016)02-0056-08

10.13587/j.cnki.jieem.2016.02.007

2013-06-25

2014-02-13

2013年教育部重大攻关资助项目(13jzd023)

刘渝琳(1966—),女,重庆人,重庆大学公共管理学院副院长,教授,博士生导师,研究方向:宏观经济。

①DMP模型是Diamond-Mortensen-Pissarides模型的简称。因 2010年Diamond、Mortensen和Pissarides三人因此获得诺贝尔经济学奖,故该模型以三人名字的首字母命名,即DMP模型。

①Pissarides通过欧拉方程求解资本边际产出和劳动力的边际产出本文选择汉密尔顿函数求解最优值。

①被监测的城市分布在华北的8个、东北15个、华东30个、中南22个、西南8个、西北17个。

②求人倍率=空缺岗位数量/求职者数量,是反映劳动力市场供需关系的指标。

③我国官方公布的2012年失业率为4.2%,学者调查和民间数据认为在5%—10%之间。为了便于计算和控制,取失业率5%。

④社保部监测数据显示我国目前的求人倍率在0.9左右,在求职者全部就业的情况下,新增岗位的空置率在10%左右。由于我国金融危机以前主要以失业问题为主,岗位空置率低,所以本文以行政岗位的空置率10%作为一个参照。

①生存事件研究主要分析状态的变化,如从工作到失业再到就业的变化过程。该方法定义在时间t过程中发生失败的数据为失败变量(如失业),还未发生过的事件称为删截变量(如正在寻找工作的求职者)。

②cox模型的优势在于,它不需要对事件发生风险的分布进行任何假设,并且能够用于绝大部分纵向数据,所得结果与正确的参数模型所得的结果非常相似。