农地流转、经济效应和区域差异

赵瑾 周丽

(1 深圳大学经济学院,广东深圳518060;2 湖南农业大学理学院,湖南 长沙 410128)

农地流转、经济效应和区域差异

1赵瑾2周丽

(1深圳大学经济学院,广东深圳518060;2湖南农业大学理学院,湖南长沙410128)

农村土地流转是促进我国农地规模化经营的重要举措,文章选取了2007-2014年中国31个省份的面板数据,构建联立模型,针对农地流转的经济效应进行具体研究,从规模、结构和技术几个方面讨论了农地流转因素带来的经济效应。研究发现:农地流转对总经济效应的直接影响为负向影响,增加粮食的播种面积会间接降低农民的经济水平,而规模化的农地经营方式会提高农民的经济水平。此外,农业投入量和机械化水平也会影响总经济效应,并且农地流转带来经济效应在不同的地区表现出明显的差异性。最后,提出了针对性建议。

农地流转;经济效应;区域差异

一、引言

农村土地流转(以下称农地流转)实质上是农民土地权利和利益的巨大调整,是农村土地制度改革的关键内容。截至2014年6月底,全国家庭承包经营耕地流转面积高达3.8亿亩,占家庭承包耕地总面积的28.8%。随着农地流转政策的放宽,我国农地流转逐年递增,流转规模、速度以及收益较之以前都有了明显的提升,现阶段关于农地流转效应的研究颇多,但大多是进行微观的实证分析,农地流转能在一定程度上产生积极的效应,并且在不同的时期、地区,产生的效应不同[1]。就农地流转和经济效应而言,参与农地流转的农户的各项收入同未参与农地流转的农户相比都明显增加,农地流转对农户人均纯收入增长的贡献率高达76%,具有一定的稳定性和持续性[2]。而以农地流转收益为基础,流转期间农民的四项分收入又可以积极推动农地流转的规模和收益,有利于释放劳动力至非农产业,实现规模化的现代农业生产方式,达到促进农民收入增加的目的[3]。赋予农民以土地财产权、推进农地资本化能够有效弱化农户对农地生产性收入的依赖,实现增加农民收入、保护农民土地权益、促进农地流转等多重目标;农地流转还在农地调整、农地改革与分配、农地利用、农村劳动力转移、非农劳动力市场与农地租赁等方面产生经济效益[4-6]。

由于我国地域辽阔,资源丰富,农地流转的增收机制不能一概而论,深入的研究旨在针对不同地区的地域条件和经济发展状况制定更为合理的土地资源利用方针,提高农民的收入水平,促进经济的发展。本研究从宏观角度讨论农地流转的总经济效应和各项经济效应,并比较这种效应的区域性差异,进一步丰富农地流转的研究内容。

二、理论分析与模型构建

(一)理论分析

农地流转的经济效应可以借鉴贸易环境理论,分解为规模经济效应、结构经济效应、技术经济效应和农地流转几个途径的累积作用。农地流转通过改变土地经营权的规模,从而影响规模经济;也可以通过改变土地种植的结构和由结构和规模引起的技术变化,从而影响结构经济和技术经济的发展。本研究基于农地流转的经济效应构建联立方程模型,利用2007-2014年中国31个省份的面板数据进行实证分析,分析农地流转带来规模经济效应、结构经济效应和技术经济效应,并进一步讨论了农地流转经济效应在我国不同省份之间的差异。

总体经济效应是指农地流转对总经济的影响程度,主要是规模经济效应、结构经济效应和技术经济效应三种经济效应的累积作用。农地流转过程对农业生产的规模经济效应、结构经济效应和技术经济效应产生影响,从而影响总的经济效应。

1.农地流转。农地流转即农户通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权的过程。在本研究中,农地流转的指标使用户均耕地面积代替,仅表示农地流转行为造成的农户拥有经营权土地面积的变化,其受上一时期的技术经济效应、机械化水平以及上一时期的规模经济效应的影响。

2.规模经济效应。农地流转以后进行规模化经营对经济产生的影响称之为规模经济效应。农地流转改变了农户的经营规模,导致农业生产的条件(农业投入量、机械化水平、总体经济效应、农地流转、电力消耗量、化肥消耗量)改变,从而影响农民的收入和消费水平。

3.结构经济效应。结构经济效应是指农地流转改变农业的生产结构后对经济产生的影响。在一定生产规模下,同时期的技术经济效应、第一产业就业人数以及农地流转程度都会改变农业生产结构,而生产结构的优化主要体现在农民收入水平和消费能力的提高上。

4.技术经济效应。技术经济效应是指农地流转过程引进的先进技术对经济的影响程度,与该地区的文化水平、机械化水平、上一时期的经济总效应以及电力消耗量相关。农地流转改变了农业生产的规模和结构,对生产的技术产生新的要求。新技术的引进将改变农民的收入与消费水平。

(二)模型构建

1.建立模型。联立方程模型是根据经济理论和某些假设条件,区分各种不同的经济变量,建立一组方程组来描述经济变量间的联立关系。在本研究中,联立总体经济效应、规模经济效应、结构经济效应、技术经济效应和农地流转五个方程,构建五个等式联立方程模型。五个方程联系紧密,相互影响,全面、客观地刻画了农地流转的影响机制。

根据以上的理论分析,同时考虑到需要消除异方差,可以将联立方程模型设为:

其中,ET表示经济总效应,用农民纯收入和农民纯消费反映;ST表示规模经济效应,用农林渔牧总值反映[7];JT表示结构经济效应,用粮食播种面积反映;SKT表示技术经济效应,用劳动力生产率反映示,劳动力生产率=第一生产总值/第一产业从业人员;NDT表示农地流转,由于我国各地区的农地流转面积官方数据很难直接查阅,本研究用历年来农地户均经营耕地面积来表征农地流转变量[7][8];JXT表示机械化水平,用农业机械总动力表示;TRT表示农业投入量,用政府农林水事务支出表示;CUT表示文化水平,用初中文化及以上的劳动力中人数占总人数的比例表示,PEOPLE是人口变量,即第一产业从业就业人数;DLT、HFT分别表示电力消耗量和化肥消耗量。

2.模型的优选。运用EVIEWS进行模型筛选,检验结果如表1。

根据以上检验结果发现2个模型似然比检验结果的值均在1%水平高度显著,因此可以拒绝固定效应模型是冗余的零假设[9],不考虑混合模型。Hausman检验的结果显示总经济效应模型、规模经济效应模型、结构经济效应模型与农地流转模型的检验值小于0.01,因此应该拒绝随机效应模型的原假设,选择固定效应模型;而技术经济模型的检验值大于0.1,因此接受原假设,选择随机效应模型。从2个截面加权的模型拟合优度值可以看出,模型的拟合效果较为理想。考虑到31个样本区间的差异性,本研究采取广义最小二乘法(GLS)对模型进行估计[10]。

3.数据来源。本研究的数据分别来自于《中国统计年鉴》《中国农业统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国城市统计年鉴》。

表1 模型最优化检验

三、回归结果分析

(一)农地流转的经济效应分析

利用EVIEWS对各个模型进行回归,结果如表2所示。从表2的估计结果可以看出:

1.农地流转和结构经济会阻碍农民的经济水平发展,而规模经济和技术经济则能推动农民经济水平的发展,但技术经济对总经济效应的影响不显著。农地流转的强度增加会降低总体经济效应,当农地流转强度每增加1%时,农民纯收入就会相应的减少0.27%,农民纯消费减少0.19%;结构经济效应对经济总效应有着消极的影响,结构经济每增加1%,农民纯收入就会相应的减少0.31%,农民纯消费减少0.33%;规模经济效应对经济总效应的影响是正向的,规模经济效应每增加1%时,农民纯收入随之增加0.40%,农民纯消费增加0.50%,说明规模效应越大,产生的规模经济就越强,农民收入和消费就会一起增加;技术经济效应对经济总效应不显著。

表2 模型的回归结果

2.本文的规模经济效应体现在农林牧渔总值中,表2结果显示户均耕地面积对农林牧渔总值为负面影响,说明农地流转越强,规模经济越低。当农地不能进行规模化经营时,农地的管理与农资的使用变得分散与不合理,会增加农业的投入量[11];而农业的机械化水平与农用化肥的使用量对规模经济效应产生正向影响。当农地能够进行合理的规模经营时,农业生产机械化水平的提高和化肥使用量的增加会提高生产的规模经济,当机械化水平每增加1%,规模经济效增加0.14%左右;当农业化肥的使用量每增加1%,规模经济效应会溢出0.78%左右。

3.本文的结构经济效应水平由粮食的播种面积反映。农地流转、技术效应和第一产业的从业人数对结构经济的影响均显著,其弹性系数均为正。说明在农业领域运用先进的科学技术提高劳动力生产率能够提高结构经济水平,第一产业的从业人数增加能够完善农业生产结构,加强结构经济效应;从表2的结果可以看出,当户均耕地面积每增加1%时,粮食的种植面积就会提高0.57%。

4.本文的技术经济效应是通过劳动力生产率来反映的。机械化水平、上一期的经济水平和电力消耗量对技术经济效应的影响显著为正,劳动力受教育程度对技术经济效应的影响显著为负。表3的结果显示,当机械总动力每增加1%时,技术经济溢出效应在0.33%左右,当上一期农民纯收入增加1%时,技术效应增加为0.55%;当电力消耗量每增加1%,技术经济溢出效应约在0.48%左右;当人们受教育的程度越高时,更愿意选择从事非农工作获取更高的收益,较少的高教育水平劳动力选择从事农业活动,技术经济效应就会相应的减少,当受教育水平每增加1%,技术经济的溢出效应就会减少1.98%。

5.在农地流转的模型中,劳动力生产率和农林牧渔总值对户均耕地面积的影响为负,机械化水平对农地流转的影响显著为正。劳动力生产率和农林牧渔总值每增加1%,户均耕地面积就分别减少0.26%和0.42%;劳动力生产率越高,农林牧渔总值越大,农户就越不愿意进行农地流转,同时提高机械化水平可以解放劳动力,降低务农的辛苦程度,农户认为与其将土地流转出去收取微薄的租金,不如自己耕种获得利润,当机械化水平每提高1%,农地流转就增加0.84%。

根据以上的结果分析,加强农地流转即增加户均耕地面积,能够加强结构经济效应,但降低了总体经济效应和规模经济效应,因此农地流转对总经济效应产生负向影响;粮食播种面积对农民的收入和消费水平都为负向影响,而规模化的农地经营能够促进农民的收入和消费水平;此外,提高农业的投入量和机械化水平可以增加规模经济,提高总体经济水平。

(二)农地流转经济效应的区域差异分析

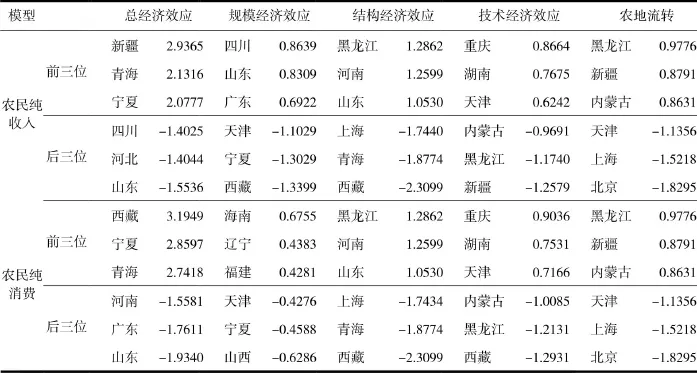

虽然初步的结论显示31个省份的规模经济效应和技术经济效应对经济为正向影响,而结构经济效应和农地流转对经济为负向影响,但通过进一步的分析,利用EVIEWS检验总体经济效应、规模经济效应、结构经济效应和农地流转的固定效应模型与技术经济效应的随机效应模型,可以发现这些影响程度存在较大的地域差异。通过农地流转经济效应的区域比较结果(见表3)可以得到如下结论:

1.我国农地流转个体固定效应排名靠前的是黑龙江、新疆、内蒙古等地区,这些地区是粮食生产大省,上期劳动者生产率、农业机械化水平和上期的规模经济效应对其农地流转强度影响较大,这些地区的农地流转效率协调有效且高效率高产出[12],农地流转机制较为完善;而北京、天津、上海等地区由于第二、三产业更为发达,农地流转受牵制于客观环境等其他因素的影响,因此农地流转个体固定效应较差。

2.农地流转的规模、结构和技术效应对新疆、青海、西藏和宁夏等西部地区的总经济水平影响较大,对山东、河北、四川、广东和河南等省份的总经济水平影响较小。西部地区经济相对落后,农民收入主要来源还是务农,农民的经济水平对农地流转的规模、结构和技术效应比较敏感,农地流转经济个体固定效应排名比较靠前;而中东部地区的经济发展模式多样化,除农地外,农民增收还依赖于其他非农产业,因此农地流转经济个体固定效应排名靠后。表3的结果也反映出农地流转对于西部地区经济发展的重要性,相对于依靠第二、三产业发展起来的东部地区,西部地区更应该重视土地的合理化利用,有效地采取农地流转模式。

3.山东、广东、海南、辽宁和福建等东部地区的规模经济效应受农业投入量、机械化水平、化肥消耗量以及农地流转强度等因素的影响较大,而西藏、宁夏、山西等地区的规模经济效应受这些因素的影响较小。因为经济发达的东部地区农业发展机械化水平高,发展技术完整,农地流转强度小,在相关政策的支持下,农地利用集中合理,所以农业生产条件的提高和经营规模的扩大都能较大地影响当地的规模经济,使农地流转规模个体固定效应排名靠前;而西藏、宁夏和山西由于经济落后或恶劣的自然环境失去了发展规模经济的优势,因此农地流转规模个体固定效应表现较差。

4.黑龙江、河南、山东等地区的结构经济效应对劳动力生产率、第一产业就业人数和农地流转等因素的反映较为敏感,而西藏、青海和上海的结构经济效应对这些因素的反映较为迟钝。由于黑龙江、河南、山东等农地流转结构个体固定效应排名靠前的地区普遍具有良好的农业发展条件,例如土地肥沃,人口多等,根据统计局的最新数据显示,黑龙江、河南和山东的粮食产量在全国遥遥领先,是农业大省,因此第一产业的劳动力质量和数量能较大地影响当地的结构经济效应;西藏和青海由于地广人稀,土地贫瘠,劳动力生产率再高也难以对结构经济效应产生较大的影响,因此这些地区的农地流转结构个体固定效应排名靠后,而上海因为土地更多的被利用在非农建设上,农业的发展受其余因素的影响更大,所以农地流转结构个体固定效应也较差。

表3 农地流转经济效应的区域比较

5.劳动力文化水平、机械化水平、上期经济水平以及电力消耗量对重庆、湖南和天津等地区的技术经济效应影响较大,对西藏、新疆、黑龙江和内蒙古等地区的影响较小。表4的结果显示重庆、湖南和天津等机械化水平和劳动力生产率高的几个地区的农地流转技术个体随机效应表现排名靠前,而西藏、新疆、黑龙江和内蒙古等省份,由于地理环境相对较差,技术引进较为困难[13],因此技术经济效应相对较低,农地流转技术个体随机效应表现排名靠后。

四、结论与建议

(一)结论

本文基于农地流转和农民经济收入,具体从规模、结构和技术几个方面讨论了农地流转因素带来的经济效应。研究表明农地流转和结构经济效应会降低总体经济效应,而规模化经营和技术率的提高都可以有效提高农民的经济水平;其次,机械化水平的提高可以促进技术经济的发展,而劳动力受教育的程度越高,技术经济效应越不理想;最后由于明显的地域差异和经济水平的距离悬殊,各地区农地流转带来的经济效应也不尽相同。

(二)政策建议

1.鼓励农地适度规模化经营,不要过于将农地均等化。一方面,鼓励农户自愿联合土地经营权,把家庭承包土地经营权量化为长期股权,组建合作农场以市场运作方式进行规模经营,或土地资本运营[14];另一方面,鼓励各类企业到农村承包土地,建立工厂或基地,规模化经营土地,以租金或股份的形式付给农户报酬,甚至可以雇佣农村劳动力,给农户提供工作机会,提高农民收入水平。

2.提高地区整体教育水平和农业生产机械化水平,提升技术生产效应。农村地区在教育方面还有较大的改善空间,引进先进的教学技术和优秀人才下乡教学,提高农村的办学条件和办学质量,鼓励农民积极学习,并支持下一代的教育学习活动。在提高机械化生产方面,要鼓励农民规模化经营土地,集资购买先进的机械生产设备,政府部门也可以加大这方面的投资和扶持力度,积极提高农业的技术生产能力。

3.对于地域差异明显和经济悬殊较大的地区,应根据当地的实际情况,采取合适的改善措施。例如西藏和青海等地区由于自然环境恶劣,不适宜大力发展农业,因此一方面要引进高级的生产技术,另一方面可以适度农地流转,发展其他产业。对于北京、上海和广东等第二、三产业发达的一线城市,从农地流转的角度来说,应该更注重土地资源的合理化利用;但如果只考虑经济效应,提高农民收入,则应该鼓励规模化经营,鼓励农民从事非农经济活动。

[1]夏玉莲.农地流转的效益研究[D].湖南农业大学,2014.

[2]李中.农村土地流转与农民收入——基于湖南邵阳市跟踪调研数据的研究[J].2013,(5):144-149.

[3]张婷.农地流转对农民收入的影响分析[J].经济研究导刊,2015,(17):34-35.

[4]俞海,黄季焜,Scott Rozelle.地权稳定性、土地流转与农地资源持续利用[J].经济研究,2013,(9):82-95.

[5]田传浩,贾生华.农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济研究,2014,(1):112-119.

[6]岳意定,刘莉君.基于网络层次分析法的农村土地流转经济绩效评价[J].中国农村经济,2010,(8):36-47.

[7]夏玉莲,曾福生.农村土地流转、生态效应与区域差异——基于中国31个省份面板数据的实证分析[J].山东农业大学学报(社科版),2013,(3):40-46.

[8]夏玉莲,曾福生.农地流转效益、农业可持续性及区域差异[J].华中农业大学学报(社会科学版),2014,(2):100-106.

[9]樊欢欢,李嫣怡,陈胜可.EVIEWS统计分析与应用[M].北京:机械工业出版社,2011.

[10]赵国庆.计量经济学(第四版)[M].中国人民大学出版社,2013.

[11]刘鸿渊.农地集体流转的农民收入增长效应研究[J].农村经济,2010,(7):57-61.

[12]夏玉莲,匡远配,曾福生.农地流转、区域差异与效率协调[J].经济学家,2016,(3):87-95.

[13]冒佩华,徐骥.农地制度、土地经营权流转与农民收入增长[J].管理世界,2015,(5):63-74.

[14]单华.加快农村土地经营权流转推进规模经营的几点建议[J].农经管理,2013,(19):74-75.

(责任编辑:车碧云)

国家自然科学基金资助项目(项目编号:71473080)。

赵瑾(1993-),女,湖南娄底人,硕士研究生,研究方向:数理统计;通信作者:周丽(1980-),女,湖南安仁人,在读博士,讲师,研究方向:农业经济理论与政策、统计学。