朝鮮漢文小說《林將軍傳》成書、版本考述*

趙維國

朝鮮漢文小說《林將軍傳》成書、版本考述*

趙維國

《林將軍傳》是朝鮮小說史上最爲著名的歷史演義小說之一,由於朝鮮將軍林慶業反清尊明、蒙寃死亡的生平事迹富有傳奇色彩,此書在朝鮮半島廣爲流傳。筆者在梳理林慶業傳記史料的基礎上發現,朝鮮英祖年間,《林將軍傳》小說最早以諺傳的形式在民間廣泛流傳。現存的漢文本小說出現於諺傳本之後,主要分爲兩個系統:一是諺傳小說的漢譯本,一是無名氏獨立創作的漢文小說。本文以韓國所藏九種《林將軍傳》抄本作爲研究對象,比勘諸本異同,考證其相互關係,對漢文小說《林將軍傳》諸抄本之間的關係做了較爲系統的辨析。

關鍵詞:《林將軍傳》 諺文漢譯本 壬午抄本

朝鮮漢文小說《林將軍傳》,又題作《林忠臣傳》、《林慶業傳》等,版本繁多,內容差異很大。小說敍述了宣、仁王朝時期的林慶業將軍反清尊明的傳奇故事,突出了他忠孝節義的民族英雄形象。朝鮮後期的文人極其推崇林慶業將軍,宋時烈《林將軍慶業傳》、李選《林將軍傳》、申靖夏《知中樞府事贈謚忠愍林公行狀》、黃景源《明總兵官朝鮮國正憲大夫平安道兵馬節度使忠愍林公神道碑銘》等對於他的事迹載録甚詳,雖有附會誇大之辭,但基本符合歷史事實。林慶業生於萬曆二十二年(1594,宣祖二十八年),卒於順治三年(1646,仁祖二十四年)六月,享年五十三歲。林慶業生活在明清更迭之際,其經歷非常傳奇。林慶業二十五歲時中武科,戍守北邊。天啓四年(1624),平定李適之亂有功,被提拔爲樂安郡守。丙子胡亂期間,他曾率軍抵禦清軍的入侵,主動出擊,截殺清軍。朝鮮降清之後,清政府向朝鮮王朝徵兵犯明。林慶業忠於王命,奉清朝皇帝之詔,率朝鮮軍隊助清攻打明軍。由於林慶業尊明爲正統,感戴天朝聖恩,暗中聯絡明朝軍隊,對清軍的將令陽奉陰違。林慶業回國後,與朝廷中親明的大臣積極聯合,設法與明政府交往。後因林慶業通明的事情敗露,清廷向朝鮮國王索要林慶業。林慶業被清朝使者押赴瀋陽途中逃跑,隱居深山,後伺機經海路漂渡到登州,參加了明末的抗清軍事鬥爭。清軍入關之後,林慶業被清廷囚禁。據《世祖實録》卷一一“順治元年十一月己丑”載:

朝鮮叛將平安道都總兵官林慶業自石城島奉表歸誠,得旨:“林慶業原係逃亡,本當重治,今既悔罪投誠,姑免究。”①《清實録》(三)《世祖實録》卷一一,北京,中華書局影印,1985年,頁106上。

順治三年被遣送回國,因受沈器遠謀逆案牽連,被朝鮮仁祖處死。肅宗二十三年(1706),林慶業之孫林重蕃上言肅宗國王,訟其祖寃獄事宜。經過朝廷大臣的討論,審議林慶業謀逆罪名不成立,官復原職,朝廷賜祭。肅宗三十二年,賜謚“忠愍公”。林慶業自順治三年寃獄被處死至肅宗二十三年平反昭雪,時長六十年,其間不僅宋時烈、李選、李栽等爲其作傳記,傳播其英勇事迹,民間街巷也不斷地神化。至朝鮮正祖年間,林慶業故事的傳播達到高潮。戊申年(1788),正祖李算親撰《達川忠烈祠碑》、《忠愍公林慶業宣謚日致祭文》,並下旨編撰《林忠愍實紀》五卷,正祖云:

既又念將軍之忠義名節,爲婦孺之所共道,誠無待乎鋪揚;而苟無一部傳記之書,何以詔來世而徵久遠。遂命閣臣尹行恁裒輯遺文年譜及後人撰述之文,釐爲五卷,復以親撰碑文祭文,大書弁首,以丁酉字印頒。①〔朝鮮〕正祖《弘齋全書》卷一八四,《韓國文集叢刊》(267),首爾,民族文化推進會影印,1981年,頁572。

從這兩則資料可知,林慶業事迹在正祖年間已家喻戶曉,小說《林將軍傳》與文人傳記並行於世,兩者相互影響。

《林將軍傳》是朝鮮小說史上最爲經典的歷史小說之一,朝鮮學者對於它的歷史本事、敍事方式等做了較深入的研討。自上世紀五十年代起,有關《林將軍傳》的研究較多,其主要著述有張德順《丙子胡亂前後的戰爭小說》(《人文科学》第3期,1959年)、尹榮玉《林慶業傳研究》(《國語國文學研究》第15輯,1973年)、徐大錫《林慶業傳研究》(《韓國學論叢—霞城 李瑄根博士 古稀紀念 論文集》,1974年)、李慶善《林慶業人物·遺迹·傳說的調査硏究》(《漢陽大學論文集》1979年)等,主要考辨林慶業小說的本事、分析人物形象,而對它的成書過程、版本等缺乏細緻的考證。在中國,由於朝鮮漢文小說文獻資料的匱乏,學界對這一小說只是簡單介紹,罕有深論。爲此,本文依據現存的漢文小說《林將軍傳》九種抄本及其相關的文獻史料,對於它的成書過程、版本關係等進行梳理、研討。

一 漢文小說《林將軍傳》成書及諺文本《林將軍傳》

在朝鮮小說史上,《林將軍傳》具有重要的文學地位,猶如中國的《三國演義》、《水滸傳》,是在民間傳說的基礎上不斷累積而形成的一部歷史演義小說。關於《林將軍傳》的成書時間,韓國學界主要有兩種說法:十七世紀後半期、十八世紀。兩者時間跨度大,指代模糊。根據中國、韓國雙方的文獻史料印證,順治三年(1646)五月,林慶業被清廷遣送回國,六月蒙寃而死,直至肅宗二十三年(1696)始平反昭雪。其間雖有朝鮮士子文人爲其撰寫傳記,但這些作品並不是小說。關於小說《林將軍傳》的記載最早見於朴趾源的《熱河日記》。據正祖四年(庚子,1780)六月《熱河日記·渡江録》載:

廟中無賴遊子數千人,鬧熱如場屋,或習槍棒,或試拳腳,或像盲騎瞎馬爲戲。有坐讀《水滸傳》者,衆人環坐聽之,擺頭掀鼻,旁若無人。看其讀處,則火燒瓦官寺。而所誦者乃《西廂記》也,目不知字而口角溜滑,亦如我東巷肆中口誦《林將軍傳》。讀者乍止,則兩人彈琵琶,一人響迭鉦。①〔朝鮮〕朴趾源《燕巖集》卷一一,《韓國文集叢刊》(252),頁162。

朴趾源出使清廷,看到中國說書藝人表演《水滸傳》、《西廂記》等,以爲猶如“我東巷肆中口誦《林將軍傳》”。那麽,這則文獻清楚地提供了兩方面的信息:一是《林將軍傳》一書已經廣泛傳播,二是林慶業的故事爲下層人民所喜愛,民間藝人常常口誦表演。韓國學術界往往把正祖四年作爲《林將軍傳》廣泛傳播的開始,泛稱爲“十八世紀”。那麽,《林將軍傳》究竟成書於何時呢?由於林慶業是明清更迭之際最爲著名的英雄人物,他的生平事迹在朝野上下廣爲傳播,很多文人爲他著書立傳,致使人們把傳說、傳記、小說混爲一談。實際上,《林將軍傳》猶如《三國演義》等歷史累積型小說作品,它的成書主要經歷了三個過程。

首先,在中國、韓國雙方文獻史料中,林慶業的事迹散載於《清實録》、《朝鮮實録》等史籍中,敍述頗詳。據《清世祖實録》卷二六順治三年五月庚戌載:

敕諭朝鮮國王李倧曰:“朝鮮歸順之後,林慶業煽惑離間,潛遣姦細,私通他國。及令領舟師,故意推諉,致誤軍機。推問之時,尙不輸服,卸責於王,徑行逃脫,後與叛逆結黨,謀害本王,自知事泄,竄投明朝,罪惡多端。朕先不發慶業回國,原非姑息,因平定中原,施恩大赦,一應罪惡,槪行解網。今王欲得慶業以靖亂萌,理所宜然,即將慶業發與謝恩陪臣解回。”①《清實録》(三)《世祖實録》卷二六,頁218下。

朝鮮《仁祖實録》卷四七“仁祖二十四年丙戌六月戊寅(初三日)”條也載這一諭旨。丙子年朝鮮降清以後,林慶業派人赴明廷申訴降清緣由,申明朝鮮王朝的尊明立場。崇禎十三年(1640),林慶業率朝鮮舟師助清攻明,於遼河口與明軍私通,故意遲疑不進,貽誤戰機。崇禎十五年,林慶業通明的事情被告發,清廷向朝鮮王朝索要林慶業。林慶業被羈押赴瀋陽途中逃跑,偷渡到山東登州。明清更迭之際,林慶業參與了抗擊清軍的軍事鬥爭。清廷定鼎北京之後,林慶業向清朝投降。由於林慶業牽涉朝鮮沈器遠謀逆案,順治三年五月被清廷遣返回國。六月壬辰(十七日)“上御時敏堂,親鞫林慶業”。林慶業向仁祖國王詳述了逃亡明朝及與沈器遠交往的事情。當日夜,林慶業莫名其妙地死去。仁祖國王非常惋惜:

上惻然曰:“慶業死乎?予欲明其非逆,使渠知之,而已不及矣。渠頗壯實,而何死之速也?且其爲人膽大,家國可以倚仗,而反爲凶徒所誘,至於浪死,可惜也已。”①《仁祖實録》卷四七“丙戌六月戊寅壬辰”條,朝鮮刻本,葉49B。

在朝鮮歷史上,人們對林慶業褒貶不一,是一個爭議比較大的英雄人物。由於林慶業適逢明清易代,生平際遇坎坷,爲小說創作提供了極其豐富的歷史素材。

其次,林慶業死後,他的事迹在朝野上下廣爲流傳,其中有一本托名林慶業的《日録》影響頗大。據肅宗朝文人李選《林將軍傳》記載:“所謂《日記》,則非將軍所自爲。其於登州以後事,最多浮辭,有不足盡信。乃悉取庚辰舟師時狀啓及丙戌親鞫時文案,且傍采公私文籍。删繁撮要,纂録如右,以備日後立言者所考據云。”②〔朝鮮〕李選《芝湖集》卷一三《林將軍傳》,《韓國文集叢刊》(143),頁585。林慶業《日録》(或稱《日記》)並非林慶業著述,是當時的文人根據庚辰年間的狀啓、丙戌年間的審案記録整理而成。李選的《林將軍傳》根據《日録》進行梳理、加工,於戊辰(肅宗十五年,1688)九月編纂而成,是朝鮮歷史上第一篇有關林慶業將軍的傳記。韓國學者誤把李選的《林將軍傳》當作小說,以爲小說成書於是年,即十七世紀後期。此文完成的時間,距林慶業逝世已四十二年。同時代的著名學者宋時烈也注意到了林慶業的《日録》,他在《林慶業將軍傳》中敍述云:“(林慶業)得商賈船,潛入大明地,爲天將所任用。此後事詳載其《日録》。”③〔朝鮮〕宋時烈《宋子大全》卷二一三,《韓國文集叢刊》(115),頁157。據宋時烈的學生記載:

先生出示林將軍慶業行迹曰:“將軍在虜中,虜人欲削髮。將軍怒曰:‘吾髮可削,吾心不可削。’竟不屈。故虜亦義之,全以出送云云。”其壯節高義,不可不表章,故吾方爲將軍立傳而未及脫稿矣。①〔朝鮮〕朴光一《宋子大全》附録卷一六,《韓國文集叢刊》(115),頁517。

宋時烈感於林慶業的忠義,決定爲林將軍立傳。於己巳年(肅宗十六年,1689)被貶濟州時,完成了《林慶業將軍傳》。另外,權斗寅也撰寫了《林將軍慶業傳》,主要取材於《日録》。“余少時聞慶業事,固已奇之,及得其所爲日記而讀之,然後未嘗不慨然流涕,想見其爲人也,即無論才智出衆,其志節峻偉卓落,有足多者,非烈丈夫,能如是哉?……其事迹漸至湮沒,余故列其行事,毋亦使其無傳焉”。宋時烈稱“愚讀《林將軍傳》而有感焉”,說明他閱讀的是李選的《林將軍傳》。而權斗寅是肅宗時期的文士,卻未提及李選、宋時烈的林慶業傳記,認爲林慶業事迹無傳,大概此文撰寫的時間與兩人差不多。由此推論,自林慶業去世後的1646年至1689年之間,林慶業的事迹被文人加工潤色爲《日録》,以日記的形式傳閱,其內容近同於李選的《林將軍傳》。肅宗二十三年,朝廷爲林慶業將軍平反,林慶業的事迹被朝廷褒獎。其後,李栽(1657—1730,孝宗八年—英祖六年)的《林將軍慶業傳》、林昌澤(1682—1723,肅宗八年—景宗三年)《林將軍傳》、姜再恒(1689—1756,肅宗十五年—英祖三十二年)的《林慶業傳》等先後問世,林慶業英雄事迹可謂家喻戶曉,成爲朝鮮歷史上著名的英雄人物。

再次,在市井間,林慶業的故事以說唱文學的方式流傳,下層文人將其整理爲諺文小說。②朝鮮世宗大王於1443年訓民正音,創製諺文二十八字。諺文即朝鮮文字。李選、宋時烈爲林慶業著書立傳的肅宗年間,林慶業的故事在朝鮮民間尚未盛行,人們了解林慶業的事迹基本依據《日録》。據李栽《林將軍慶業傳》載:

嗚呼!余少時聞長老言:“慶業爲人,貌不逾中人,言語亦無甚異於人。及其慷慨論國事大計,意氣激昂,目光閃閃射人,真烈丈夫也!”心竊壯偉之,意其奇謀異計必多可傳於世者,而惜其謬死無後,泯泯無徵。今讀其庚辰以後日記,然後始知其所樹立卓卓如是,信天下雄勇智士也。孰謂汙池無大魚、小國無巨人乎?①〔朝鮮〕李栽《密庵文集》卷一六,《韓國文集叢刊》(173),頁327。

李栽年少時,僅僅從老人言談中聽到過林慶業的傳奇故事,未見史料記載,直到閱讀了《日録》之後,纔對林慶業英勇事迹有了深刻的認識。到了英祖年間(1724—1775),林慶業的故事爲國王英祖所關注,據《英祖實録》記載:“是日,上命入《林將軍傳》,使筵臣讀奏,感慨有是命。”②《英祖實録》卷八七丙子(英祖三十二年)二月己亥,朝鮮刻本,葉5B。英祖國王讓筵臣講述林將軍丙子事迹發生在丙子年(1756),所讀《林將軍傳》不知是小說還是傳記。但從正祖四年(庚子,1780)六月朴趾源《熱河日記》所載“口誦《林將軍傳》”來看,小說《林將軍傳》在此之前廣爲傳播是可信的。現存史在東藏《林將軍傳》篇末題署“黃龍暮春下澣書”,“黃龍”即“戊辰”,如果把英祖年間作爲民間諺傳本《林將軍傳》流傳的上限,1748年、1808年、1868年、1928年均爲戊辰年,此本可能最早抄寫於英祖二十四年(1748),最晚抄寫於1868年。具體抄寫年代難以考證。如果把黃龍年的題署與英祖丙子年筵講《林慶業傳》結合起來看,戊辰年的抄寫時間與丙子年筵講的時間比較接近,《林將軍傳》成書於此時的可能性很大。《林將軍傳》小說如果在英祖年間成書,它在正祖年間成爲說書藝人的傳統曲目,爲市井細民喜聞樂見是完全合乎邏輯的。生活在英宗、正祖年間的成海應(1760—1839)也有相關的記載:

世之談忠愍者,未嘗不偉其浮海入中國事。然其稱至登州,說都督朱裔者,無證佐可辨。又抵海豐縣,毅宗皇帝奇之,下璽書,授副總兵者,不載《明史》。忠愍久於西邊事,故爲灣上諺傳者甚衆,疑其錯迕繆戾,不究事實,卽混舉之也。忠愍之功,當以荻江之戰爲最,其義當以錦州之不戰爲烈。①〔朝鮮〕成海應《研經齋全集續集·風泉録》,《韓國文集叢刊》(279),頁374。

成海應認爲林慶業入明之後的細節無史書依據,這些故事源自“諺傳”。他所說的諺傳與朴趾源所說的“口誦”,均屬於民間說書。由此推斷,諺文《林將軍傳》的成書大約在戊辰年(1748)前後。

諺文本《林將軍傳》是小說《林將軍傳》最早的文本形態,但早期諺文本《林將軍傳》沒有保存下來。據韓國嶺南大學所藏的《林將軍傳》篇末跋語云:

適得諺傳,感而翻謄之。嗚呼!將軍勇智忠義,求之唐宋以上鮮有其儔,關、張忠勇而智不足,巡、遠節義而勇未聞。勇劫胡皇而不挫,智遠色貨而無淫,忠感犬羊而還大君,義動萬乘而全一軀。欲屈其膝而不得屈,欲殺其命而不敢殺,胡能威服天下而無奈何將軍,何也?古今天下,將軍一人而已。而不免見殺於蜂蠆之一逆臣,天也。朝廷之進退,人可不慎哉?余過獺川見將軍貞夫人李氏之碑,肅然髮立如竹,嘆將軍有妻。入拜將軍像,見鐵衣如蝶翅,明皇御墨如昨日,而汪然淚下如雨。今見此傳,而憤不得寢處自點之皮焉。歲白牛鳴蜩月黑兔翁書。

這則文獻記載了三個方面的版本內容。首先,跋者稱“適得諺傳,感而翻謄之”。此本是依據諺傳本翻譯的文本,保持了諺傳本的原貌。文本中的林將軍姓名譯作“林敬業”,“敬”“慶”音同。天朝都城書作“南京”,胡皇都城書作“北京”,小說的作者明顯缺乏基本的地理、歷史知識。由此判斷,諺傳小說出自文化程度不高的說書藝人之手。其次,根據跋中所說“貞夫人李氏之碑”、“明皇御墨”等,嶺南大學所藏抄本的翻譯發生在正祖十二年之後。獺川林慶業祠宇大概建於肅宗年間。肅宗四十年,朝廷清查地方政府、儒生擅自建立祠宇的事宜。“初,上命諸邑祠院,不稟朝廷而自創立者,其時方伯、守令,首倡儒生,並論罰”。在清查過程中,曾經提及保存“林慶業祠宇”。①《肅宗實録》卷五五“甲午七月庚戌”條,朝鮮刻本,葉10B。正祖十二年(1788)五月,正祖國王遣官祭祀林慶業祠,親筆撰寫《達川忠烈祠碑》、《忠愍公林慶業宣謚日致祭文》。十一月,朝廷修繕林慶業遺祠,林慶業夫人李氏始封爲“貞敬夫人”。“其夫人之被執也,對敵仰天呼曰:‘吾家翁爲大明之忠臣,吾則忠臣之妻也,當歸從良人於地下,同爲大明之鬼。’隨自決。若夫若婦,可謂匹美並休,令地方官即其閭,改旌之曰:‘有明總兵朝鮮國贈崇政大夫議政府左贊成忠愍公林慶業,贈貞敬夫人全州李氏忠烈雙成之閭。’”②《正祖實録》卷二六“戊申十一月癸酉”條,朝鮮刻本,葉28B。再次,此本大概是道光二十一年(1841)的譯本。跋者署“歲白牛鳴蜩月黑兔翁書”,“歲白牛鳴蜩月”即辛丑年五月,“黑兔翁”則爲跋者自稱,當出生於癸卯年。白、黑是以“五色”代天干,西方庚辛金,於色爲白,北方壬癸水,於色爲黑。白牛即辛丑年,黑兔即癸卯年。鳴蜩,見《詩經·豳風·七月》:“五月鳴蜩。”正祖十二年之後的兩個“白牛”年即1841年的道光二十一年、1901年的光緒二十七年。那麽,此本應該是朝鮮後期1841年的抄本。由此推斷,嶺南大學所藏《林將軍傳》抄本雖屬於朝鮮後期漢譯抄本,但它依據的底本應該是《林將軍傳》早期的諺文本。

總之,自林慶業去世之後,有關林慶業的傳奇故事以《日録》的形式在文人士子之間廣泛流傳。肅宗年間,朝鮮學者宋時烈等爲其作傳。肅宗二十三年之後,隨着林慶業寃獄昭雪,朝廷嘉獎林慶業,林慶業的事迹在民間開始傳播、神化。朴趾源《熱河日記》著述於正祖四年,所稱“亦如我東巷肆中口誦《林將軍傳》”,說明朝鮮諺傳本《林將軍傳》在民間說書的基礎上已經相當成熟,此書最晚成書於英祖丙子年前後。此後的成海應也注意到這一現象,認爲“灣上諺傳者甚衆”,說明諺傳《林慶業傳》版本繁多。

二 諺文本漢譯《林將軍傳》系統

現存漢文小說《林將軍傳》版本繁多,根據高麗大學整理的《朝鮮漢文小說書目》進行統計,①韓國古小說研究會編《韓國漢文小說目録》,《古小說研究》第9輯,2000年6月。《林將軍傳》版本主要有九種:

(1)林將軍傳,抄本,33頁,半頁10行,行20字,嶺南大學藏。篇末有跋,題署“歲白牛鳴蜩月黑兔翁書”。“歲白牛”即辛丑年,我們稱其本爲“辛丑本”。

(2)林將軍傳,抄本,30頁,史在東藏。篇末署“黃龍暮春下澣書”,稱其本爲“黃龍本”。

(3)林將軍傳,草書抄本,22頁,史在東藏。首頁題“《我東野史》抄單”。

(4)林將軍傳,殘抄本,無書名,22頁,鄭明基藏。篇末輯録小說中未載林慶業諺傳四則。

(5)林將軍傳,抄本,缺,14頁,藏書閣藏。

(6)林忠臣傳,抄本,缺。國立中央圖書館藏。首頁題“慶尚道高靈梅湖居吴同淳此匣”,篇末題“以下嫌大逆自點之所爲而筆停”。

(7)林將軍傳,抄本,62頁,奎章閣藏。

(8)忠臣林慶業實記,抄本,70頁。書名頁題“中元己巳臘月晦日改裝”,中央圖書館藏。正文前有《海東忠州丹川林將軍序》,正文題名“愚人金敬文事迹,忠臣林慶業史記”。

(9)忠臣林慶業實記,抄本,52頁,正文前有“《林將軍序》”,正文題“愚人金敬文事迹,忠臣林慶業史記”,延世大學校藏。

根據小說文本內容進行判斷,(1)至(7)七個版本雖然語言表述不同,人名書寫不同,但故事的結構、情節是相同的,它們應該屬於一個版本系統。我們以辛丑本作爲依據,稱它們爲諺傳本系統。另外兩個版本,均題作《愚人金敬文事迹,忠臣林慶業史記》,是文人在諺文本基礎上進行加工、創作的歷史演義小說,兩個版本源於一個文本。由於篇首序稱著述於“壬午年”,我們稱之爲“壬午本”。

現存《林將軍傳》諸版本中,嶺南大學藏辛丑抄本是諺傳本的漢譯本,雖然抄寫年代不詳,但漢譯的時間比較確定,應該翻譯於道光年間。由於這些版本多以抄本傳世,雖然有的版本有序跋,但跋文所提供的作者、跋者的資料較少,難以考辨諸版本抄寫的年代。爲此,我們只能以諺傳漢譯本辛丑抄本作爲《林將軍傳》版本研究的關鍵,以它作爲參照,對於諸版本敍事結構、故事情節、語言行文等進行比較,可以推斷它們屬於一個版本系統。

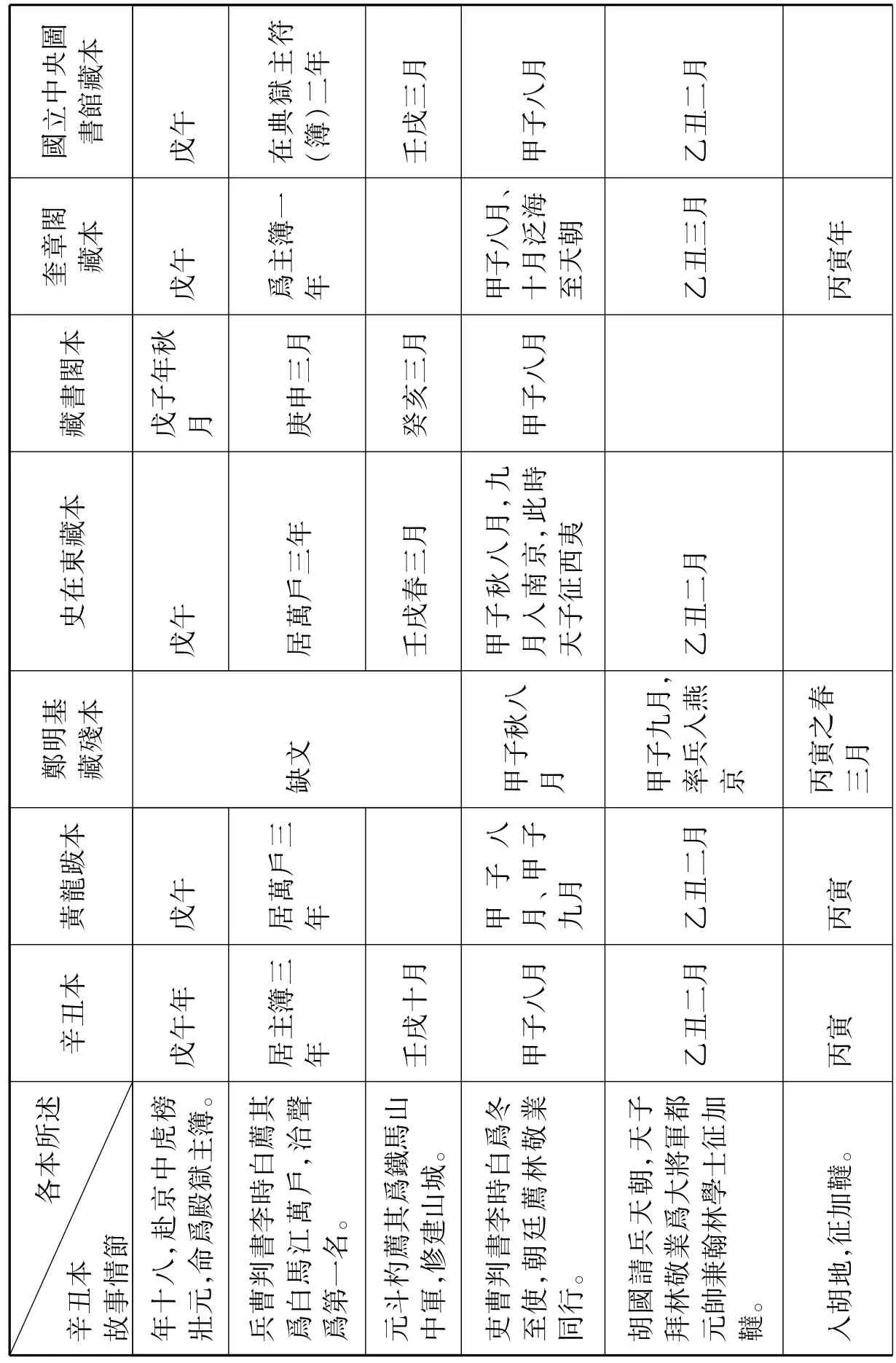

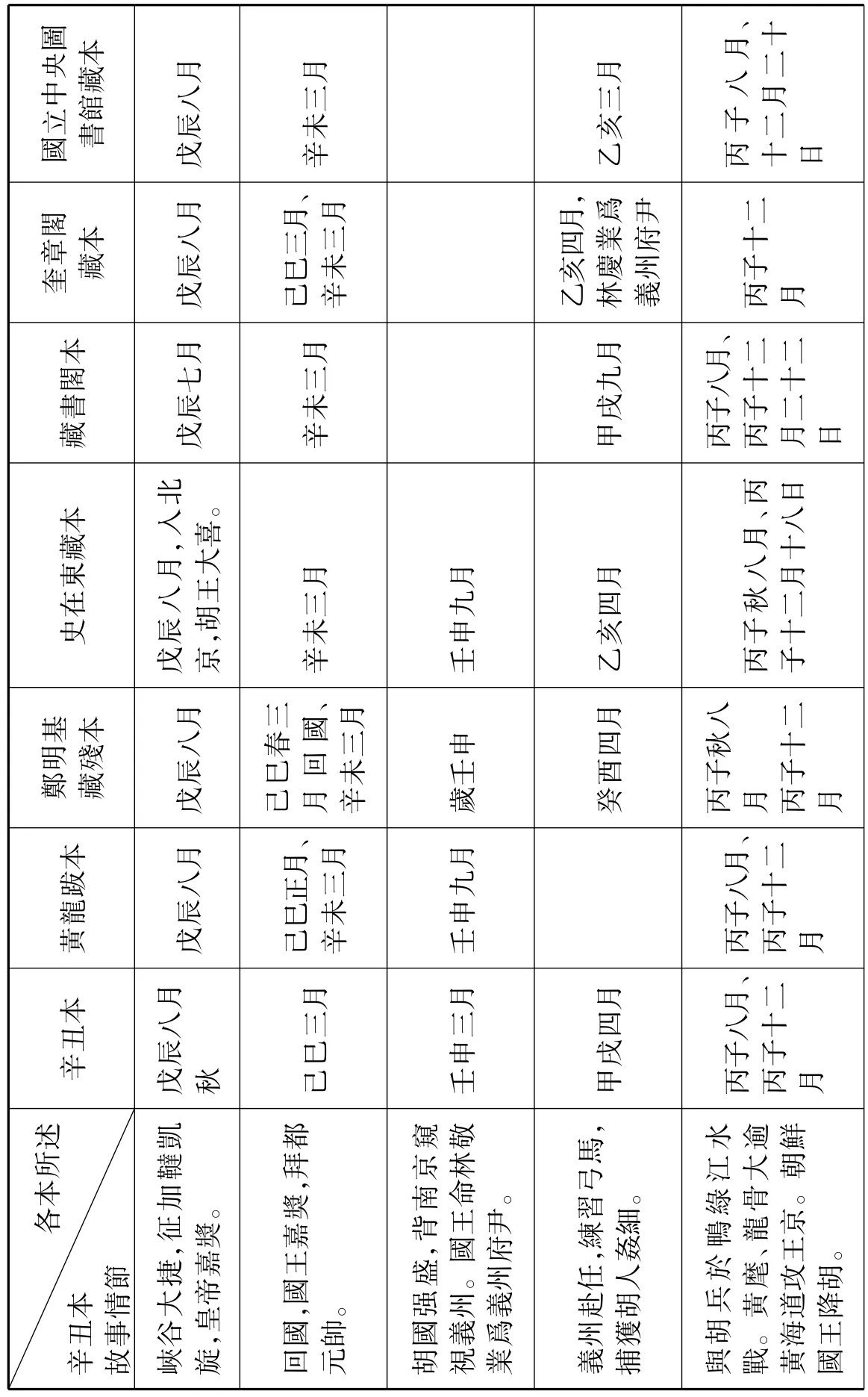

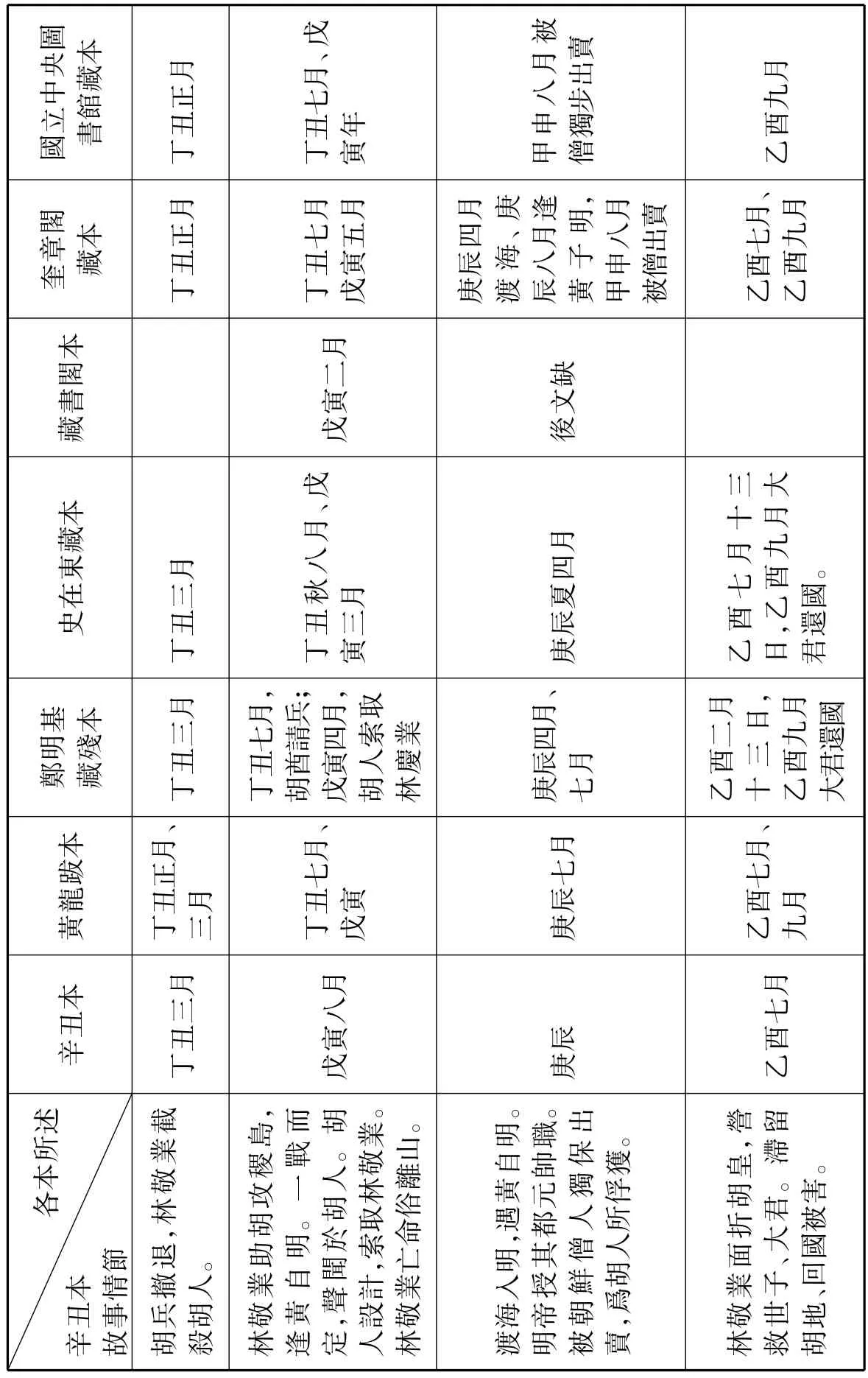

首先,七個版本的敍事結構是相同的。《林將軍傳》是一部歷史小說,所敍述的故事情節按照歷史事件發生的時間順序進行敍述,雖然很多故事情節與史實不符,爲小說家虚構,但諸本的時間敍述是經過創作者精心設計的,時間敍述基本一致。諸本的故事情節、時間敍述統計如下:

各本所述辛故丑事本情節辛丑本黃龍跋本鄭藏明殘基本史在東藏本藏書閣本奎藏章閣本國書立央圖館中藏本年壯十元八,赴爲榜,命京殿中獄虎主簿。戊午年戊午兵爲爲曹白第判馬一書江名李萬時戶白薦其聲,治。居年主簿三居年萬戶三元中斗軍杓薦其爲馬山,修建山鐵城。壬戌十月缺文戊午戊月子年秋戊午戊午居萬戶三年庚申三月爲年主簿一在典獄二符(簿)主年壬戌春三月癸亥三月壬戌三月吏至同曹使行判書冬業,朝李廷時薦白林爲敬。甲子八月甲月九子甲八子、月甲月子秋八甲月天子入秋南八京月,九時,此子征西夷甲子八月甲十至子月天八泛朝月海、甲子八月胡拜元韃,天軍征子都加國林帥請敬兼兵業翰天爲林朝大學將士。乙丑二月乙丑二月甲率京子兵九入月燕,乙丑二月乙丑三月乙丑二月入胡地,征加韃。丙寅丙寅丙三寅月之春丙寅年

(續表)

(續表)

從小說的時間敍述來看,辛丑本《林將軍傳》自戊午年(1618)至乙酉年(1645)九月的時間表述非常清楚,回避了林慶業死難的時間丙戌年(1646)。小說故事情節采取虚構的方式,但基本依據歷史事實,以合理的時間順序展開敍述。戊午年,林敬業十八歲時赴京中虎榜壯元,上命爲殿獄主簿。居主簿三年。甲子八月隨李時白出使天朝,乙丑年二月,胡國諸酋朝貢天朝,並向天子請兵征伐加韃。天朝百官推薦朝鮮使臣林敬業征加韃,天子拜林敬業爲都元帥,於丙寅年率十萬大軍出征。戊辰八月,林敬業平定加韃,以銅刻立《萬古不忘戰勝碑》,林敬業名震夷夏。“時維己巳三月而回還,凡六年,濟豆滿江至於鴨綠江”。從甲子年至己巳年的六年間,林敬業出使天朝建立赫赫戰功的事迹明顯出於虚構,不符合歷史事實,這一時期的林慶業任職樂安郡守。根據《仁祖實録》記載,朝鮮國王派金盤巡查地方官,金盤啓奏稱:“臣從事官金盤,巡審忠清右道及全羅道,道內守令賢否,依事目廉訪,牒報臣處。樂安郡守林慶業,居官清慎,盡心職事。”①《仁祖實録》卷一八“戊辰二月庚子”條,朝鮮刻本,葉22B。而小說敍述林慶業長達六年出使中國、征伐加韃的功績,增强了小說人物的傳奇色彩。丙子年間朝鮮降清、戊寅年胡酋詔林敬業助胡攻明、庚辰年偷渡、乙酉年被清廷羈押等。故事情節與歷史史實出入較大,但在小說文本的時間敍述中,辛丑本前後時間的設計是合理的,合乎邏輯的。如果我們依據辛丑本《林將軍傳》作爲參照,通過表格的比較發現,藏書閣本、史在東藏本等六個版本的時間雖與辛丑本有些許的出入,時間敍述基本一致。

其次,辛丑本等七個版本的故事情節相同。辛丑本《林將軍傳》主要包括出生成名、出使明朝征加韃、鎮守義州、丙子抗胡、助胡攻明、逃亡入明、被拘押胡地、回國被害等七個故事情節,藏書閣、史在東藏本等六個版本的故事情節與它基本一致。諸本小說人物的姓名雖有所不同,但基本相似。

小說中的主要人物林慶業,除辛丑本作“林敬業”之外,其他本均作“林慶業”。另外一個敍述最多的主要人物是明朝接伴使黃自明,諸本書寫不同,寫作“黃自明、黃再明、黃載明、黃再命、黃子明、黃自命”等,他是敍寫林慶業故事情節的關鍵人物。林慶業出使天朝時,黃自明任接伴使,推薦林慶業征伐加韃;林慶業征伐稷島時,稷島主將是黃自明;偷渡漂泊到登州時,黃自明是登州的主將。朝鮮文人撰寫林慶業傳記時也敍述了這個重要的人物,李栽《林將軍慶業傳》作“皇宗裔”,權斗寅《林將軍慶業傳》作“舟師大將皇宗裔”、林昌澤《林將軍傳》作“黃龍”,姜再恒《林慶業傳》作“黃宗藝”等,不管是傳記,還是小說,這個人物都是虚構出來的。成海應《林忠愍傳》云:“然其稱至登州,說都督朱裔者,無證左可辨。”成海應說的登州都督“朱裔”也是這個人物。傳記對這個人物的稱謂不同,事迹較簡略,但在小說中,黃自明這個人物的事迹較詳,是爲襯托林慶業而特意安排的重要人物。如敍寫朝臣推薦林慶業征伐加韃一節:

廷議皆言:“朝鮮使臣軍官林敬業之相非凡骨,真天下名將軍也,送此人可也。”天子曰:“萬里他國之人,何必遣之?”遣都元帥黃自明。自明白曰:“小臣本是庸駑,馳騁萬里必致裹尸,徒使肝腦塗草,魂魄無主矣。且方接朝鮮使臣,臣不必行,請遣他將。”(辛丑本)

欲遣再命,再命入見曰:“臣方帶重任,不可以斯須離京,且無勇力,若不幸失利,則恐貽江南之憂。莫如別遣文武兼全之爲愈也。”(黃龍本)

時胡國請兵非至再三而不能定其所送將,以黃自命率五十萬兵往救之。自命曰:“小臣任重,不可須臾不離,況臨戰不利,則必有社稷危矣,擇智勇之人送以救之。”(國立中央圖書館本)

諸本文字雖有差異,但詞意近同,故事情節相同。林慶業出使天朝,適逢胡國向天朝求救,派大將未定。朝廷欲派遣黃自明出征,黃自明以爲自己勇智愚鈍,不如派遣才德智勇兼備之人。後來天朝閣老善相,以爲林慶業有異相,舉薦其出征。由此可見,各個版本的故事情節是近同的。

再次,辛丑本等七個版本的語言表述相近。朝鮮諺傳《林將軍傳》以口語在民間廣泛流傳,文人士子把民間說話藝術整理爲朝鮮語文本時,必然對其語言進行加工、雅化。朝鮮文人把諺傳《林將軍傳》漢譯時,語言進一步雅訓,與口語已完全不同。在現存的辛丑本等七個版本中,雖然語言表述的文字差異很大,但表述的意義是相同的。首先從小說的開篇來看,除鄭明基藏殘本缺失篇首文字,其他六篇文字如下:

昔崇禎末,忠清道忠州獺川邊獺越里居人林敬業自幼好讀書,早失所怙,獨與母居,率稚弟四人勤力本業,事母至誠,親黨鄰里皆稱其孝。其爲人敬長愛人,常言:“人生世間不能立身揚名以顯父母,豈可與草木同腐哉?”乃懷慷慨之心,遂棄儒業,取六韜三略,夜則達曉而讀之,晝則以弓馬而習騎射。戊午年,生年十八矣,聞有別科,即治裝赴京,中虎榜壯元。(辛丑本)

崇禎末,忠清道忠州達川有將軍姓林名慶業,自幼喜好讀書,膂力過人,善騎射,與兄弟四人力農以自給。早喪父,事母至孝,鄉里稱孝焉。常燕居嘆曰:“男兒當修身齊家,立身揚名以顯家戶,忠孝兼全,大丈夫之事也,豈可與草木同腐哉?”常懷慷慨之心,遂廢棄士業,夜讀六韜三略等兵書,晝習弓馬,以膽勇稱焉。歲在戊午年,十八矣,聞別試科舉之秋,即治行李,至京師爲武科壯元,光輝一世。(史在東藏草書本)

崇禎末,忠清道達川人林將軍慶業,仁祖朝名將也。自少時氣象魁偉,學業日就,非流俗庸凡之比,而頗爲英雄豪傑之氣習也。早喪嚴侍,只奉偏慈,有弟三人皆在幼稺之歲。家素貧窶,力事農□,殫竭心力,克篤奉養之誠,鄉里親戚莫不稱其孝矣。性素忠厚,意甚寬豁,博施而濟物,愛人而敬長。嘗喟然嘆曰:“大丈夫不能立身揚名,以效忠孝□□,謾與草木同腐,豈不悲哉?”懷慷慨之心,廢其儒業,專心武藝,夜頌六韜三略,晝習弓材劍術,頗爲兼濟之志矣。(奎章閣藏本)

卻說崇禎末,忠清道忠州月川居林慶業,早喪父,有老母,與幼弟極盡孝友,勤學力農。鄰里親戚皆以孝悌稱之。慷慨有大略,自以爲人生於世,不效忠孝,又不能立揚,豈與草木同朽哉?投筆學武,晝習弓馬之才,夜讀兵書。時當戊午,則慶業之年十八歲也。(國立中央圖書館藏本)

林慶業者,忠州撻川人也。爲人寬厚,器度豁如也。少又好學,鄉鄰稱之。早喪其父,有母在堂,與弟四人躬勤稼穡,入孝於親,出敬於長,常曰:“人生於世,固當立身揚名,內顯父母,外衛邦家,何以浪生浪死,與草木同腐哉?”遂棄文筆從事於武,晝習弓馬劍戟,夜讀六韜三略,年十八登戊午虎榜第一。(史在東藏黃龍本)

林將軍,名慶業,忠清道撻川人也。勇猛絕倫,度量恢弘,真稀世才也。嘗早失嚴親,只依慈母。而少有大志,晝則耕田,夜讀兵書,未嘗一日懶廢。鄉人則以大將器許焉。戊午秋八月,國家有別科之詔,公時年十八,素有榮親之志,樂聞科舉之消息,抱册入講,得拜天顏,除官主簿。(藏書閣本)

六個版本中,四個版本首先敍述故事發生的年代,然後敍述籍貫、姓名、家庭情況、社會聲望、主人公學業志向。其他兩個版本,即黃龍跋本、藏書閣本沒有敍述故事發生的時間,以人物爲中心,突出主人公的才識,所表述的意義是近同的。除此之外,小說細節的表述也是近同的。如林慶業被拘押之後,胡王以美色誘之,把公主介紹給林慶業:

胡皇謂將軍曰:“公主姑未定有家,足以事將軍一人,願將軍今結芳緣而百年偕老,如何?”將軍拜謝曰:“天子何爲此猥濫之言也,吾在本國娶妻有室,生得三男,何又遺種於仇讎之國乎?”胡皇知敬業之心如鐵石不撓,還自愧恧焉。(辛丑本)

胡王謂慶業曰:“惟兹姑母尚未有家,請嬪於將軍。”慶業曰:“既娶於本國,生子三人,豈可復求匹配乎?”胡王有慚色。(鄭明基藏殘抄本)

胡王謂慶業曰:“公主駙馬尚未定,將軍未可賢配耶,百年同樂則富貴可兼。”慶業拜謝曰:“臣何敢及此,況糟糠之妻不下堂,本國有妻,已生三子,豈有更得他偶,義乎?”胡王頗愧之。(黃龍本)

胡王請慶業曰:“公主之意在於將軍,望須百年同樂以享富貴如何?”慶業拜謝曰:“臣聞糟糠之妻不下堂,既有妻子,何必更娶乎?”胡王心恨之。(國立中央圖書館藏本)

漢文小說《林將軍傳》諸本的文字差異非常大,顯然不是出自一個底本。令人疑惑的是,如果在英祖年間出現了漢文小說《林將軍傳》,即使沒有刊刻,諸抄本之間的文字差異也不應該如此之大。從現存的諸版本的文字來看,具體文字雖然不同,但語意相近。黃龍跋本、國立中央圖書館藏本中胡皇以美色誘降林慶業的文字比較生動,以“百年同樂”、“富貴”打動林慶業。但林慶業的回答卻乏力,不像辛丑本的回答那樣鏗鏘有力,先譴責胡皇說話荒唐,繼而說自己有妻有子,而且言明清朝是仇讎之國。由此推斷,諸版本之間雖不是抄自同一底本,應該屬於同一個系統。

七個版本屬於一個版本系統,文字表述相同,而故事情節又完全相同。如何解釋這種奇怪的版本現象呢?如果從翻譯學的視角來看,這個問題非常清楚。在七個版本中,辛丑本明確地說出自己出自諺傳的翻譯,其他六本也應該源自諺傳本。之所以出現文字表述的不同,是因爲翻譯者不同而造成的。如林敬業、黃自明、獨步等各種名字音同而字不同的譯法,是翻譯中常見的現象。總之,辛丑本等七個版本應是朝鮮諺文小說《林將軍傳》的漢譯本,由於翻譯者、整理者文化修養、思想感情的差異而造成諸版本文字表述不同。

三 壬午本《忠臣林將軍實記》

現存《林將軍傳》除了諺文本系統之外,還有兩個版本與諺文本系統完全不同,即延世大學、國立中央圖書館所藏的《忠臣林將軍實記》抄本。兩本除抄寫的訛誤之外,文字基本相同,出自同一底本。根據《忠臣林將軍實記》所載《林將軍序》稱:“余於壬午年冬與二三子講論於駒城鶴峴之精舍,精舍之主人即朴生尚玉,年二十三,讀《文選》;又有朴生秉記,年二十二,讀《尚書》;又有朴生松秀,年十六,讀《孟子》。余則年六十有六,以年多先知講論可否,非曰能也,學半之道也。討論之暇,議於天君先生,謀於丹田處士,乃述金生林將軍之事迹,逾月而訖,切非曰才也,消日之資也。”從序言可知,《忠臣林將軍實記》出於老年文士之手,具體姓名不詳,朴尚玉、朴秉記、朴松秀曾隨之讀書。查閱朝鮮文人文集等文獻資料,未見有關朴尚玉等人的記載。作者雖說《林將軍實記》是“消日之資”,但在《林將軍序》中表述了自己傳述林慶業事迹的目的:“余與之講論於書史,記述古迹者,亦非要名鄉黨故舊也,不勝沉寂寓心於翰墨之間也。後之覽者,知我者此書也,笑我者亦此書也。鑑於水者見面之妍醜,鑑於人者知事之吉凶。金生抱玉懷瑾、混迹漁樵而考(老)終命焉,林將軍忘身殉國、奔走風塵而未免誤死,兩人之事孰愚孰賢?吾以爲林將軍鞠躬盡瘁死而後已者,諸葛侯之徒也,微斯人豈有忠臣烈士哉?”序言稱此書著述於“壬午年冬”,我們稱之爲“壬午本”。諺傳本《林將軍傳》流傳於英祖年間及其後,此前雖有宋時烈、李選諸家的文人傳記,但並沒有小說傳世,此本應該著述於英祖年間之後。英祖年間之後的“壬午年”可能是1762年、1822年、1882年,究竟著述於何年,有待考辨。由此推斷,這一版本成書於諺傳本之後,是朝鮮文人根據歷史史實進行獨立創作的一部歷史小說。

壬午本《忠臣林將軍實記》雖創作於諺文本系統《林將軍傳》之後,但它並沒有依據諺文本進行改寫,而是從朝鮮文人的傳記中采擷素材,進行獨立創作。根據諺文本系統《林將軍傳》與壬午本比較來看,諺文系統《林將軍傳》所敍述的傳奇故事及有關林慶業的神異傳說均未見於壬午本。壬午本小說作者主要依據史實及傳記等,把林慶業的故事重點放在林慶業入明之後的傳奇經歷上,因爲這段經歷頗爲神秘,可以極大地發揮作者的想象力。林慶業入明之後的事迹雖見於史料,但朝鮮史書的載録也源自傳言。據《朝鮮實録》載:

義州府尹洪瑑馳啓曰:“本月十九日,清人率庚辰年舟師漂流人長連、炮手韓士立等二人,來到中江。招士立問之,則士立言:‘當初七十餘人,同乘一船,猝遇狂風,漂抵寧遠州河島,漢人驅入吴三桂衙門,衙門聞奏於朝。大明皇帝以爲:“以大國之威,連兵三十餘年,亦爲此賊所困,小國之不能抗敵,勢所固然。今此漂流之人,切勿殺害,待明年送還本國。”仍留置於皇城島。在島時聞,林總兵者,乘船直到山東道,而舡中人皆剃頭,人以爲此非朝鮮人,必是假扮細作也,盡囚之。癸未九月,漢人來獅子島,捕問島居人崔應龍,始知慶業之得罪清國,避死入海,制給華服,待之極厚。及流賊陷北京,慶業與馬總兵者,乘舡入皇城島,士立亦見慶業面目。慶業與馬總兵仍住皇城島,上年七月,移入石城島。清國送書於馬總兵曰:“爾率孤軍,入居島中,將欲何爲?歸順則給爾田民,加爾好爵,宜速出來。”又送書於慶業曰:“爾雖有罪,而惜爾才能,當赦而不治,亦宜來附。”馬總兵送麾下八人,林慶業亦送軍官一人及漂流者一人,答書於北京,清國回示慶業曰:“吾今赦爾,爾其率朝鮮人在島者,俱還爾國。”慶業裝船欲還,時値冰凍,仍留島中。有一軍官回自北京,傳言:“朝鮮逆獄大起,政丞沈器遠伏誅。”慶業聞而言曰:“雖欲歸罪於我,而我旣來此,有何株連之患乎?”適有山東通判者,乘舡而來,言於慶業曰:“南京皇帝,求見林總兵甚切,若與俺俱歸,謁見於南京,則好事必多。”今年二月十三日,慶業與馬總兵及通判,乘船向南京行,到旅順口,泊船於岸,下陸采柴,吾等潛逃,得詣瀋陽衙門。衙門逮送北京,清國給以糧料,差人而護送’云。”①《仁祖實録》卷四六“乙酉五月丙午”條,葉37B。

炮手韓士立等流落明朝數載被遣返後,曾向朝鮮義州府尹口述經歷,所云林慶業事迹當不虚言。林慶業入明後與馬總兵駐紮在皇城島,後被清廷勸降,於順治元年(1644)二月奔赴南京。由此可見,朝鮮史書所載林慶業流亡明朝的經歷也比較簡略,可是壬午本敍述林慶業入明後海島擒賊寇的故事情節寫得很精彩,其素材出自李栽《林將軍慶業傳》:

當是時,有賊負海島絶漕路,爲一方巨患。宗裔憂甚,召慶業謀曰:“計將安出?”慶業曰:“險易强弱,不曾諳委,豈可以輕慮淺謀敗主公事耶?無已則請潛入覷其虚實,然後圖之。”宗裔許之。於是請齎旨酒十斗,大炮一柄,與勇士八十人偕,幾泊島。賊覺之,大噪盡甲而出。慶業曰:“我是朝鮮林將軍慶業也,得罪亡歸登州,州將疑我黨賊,拒不納。適聞將軍據有是島,乃杖劍歸命將軍。”賊入告其帥,帥大悅,卽招之入。慶業曰:“義合則胡越爲一家,不合則骨肉爲秦楚。吾歷諸鎮多矣,不遇故至此。今非獨將軍擇士,吾亦擇主,義不敢先入,且禮主人先見客,客不先見主人。”賊將猶不出。慶業設詭辯誘致之。既登舟,坐與語須臾,慶業眴其下令進酒,要賊將劇飲盡醉,乃使人移船發大炮。退數里許,於是縛賊將及從者十數人以歸。宗裔大喜,張軍樂以迎曰:“雖古名將何以過此乎?今吾得此人,猶魚之得水,虎豹之得山。”①〔朝鮮〕李栽《密庵文集》卷一六,《韓國文集叢刊》(173),頁324。

另外,權斗寅《林將軍慶業傳》對於林慶業入明後的事迹,如林慶業被皇宗裔賞識、被馬弘周出賣等載録甚詳。小說中的馬弘周應指明朝石城島總兵馬登洪,於順治二年十一月與林慶業同在石城島投誠清廷。據《世祖實録》載:“諭投誠石城島總兵馬登洪,令報所部各島將士人等籍貫,聽候安置。”②《清實録》(三)《世祖實録》卷一一,頁106下。爲此,我們做出判斷:壬午本所述故事情節的素材多依據朝鮮文人傳記。

《忠臣林將軍實記》與諺傳本《林將軍傳》系統完全不同,它把諺文系統中不符合事理的荒誕情節進行删改,使小說的故事情節更加真實。諺文系統《林將軍傳》以天干地支的時間敍事,其敍事形態基本依照史書的性質,似乎給人歷史真實的感覺。實際上,諺文本系統《林將軍傳》的故事情節多不符合史事和常理,列舉如下:

(1)諺文本《林將軍傳》敍述“甲子年秋”出使天朝至“己巳年三月回國事迹”,時間長達六年,林將軍隨李時白出使中國、征伐加韃。

(2)丙子胡亂之前,義州府尹林慶業與金兵在鴨綠江畔鏖戰,取得勝利。

(3)林慶業入明被清拘捕後,胡王應林慶業之請禮送世子、大君返國。

(4)林慶業返國被金自點殺害之後,托夢給國王,揭發金自點謀反,然後國王誅殺金自點三族。

這些故事情節不僅不符合歷史事實,而且缺乏合理性。由於諺文系統諸本情節近同,我們僅以史在東藏黃龍本“禮送世子大君返國”這一故事情節爲例,可以窺其一斑。林慶業被叛徒出賣後押赴到胡王面前,小說敍述道:

胡王據牀趨令執詣林將軍,大聲怒呼曰:“汝賊等聽之,汝雖十萬之衆,吾視之若弱草耳,何畏之有哉?然既爲汝所擒,吾當直入於前矣,敢近於我者斬之。”徐徐而進,執劍瞑目而立。

然後胡王怒斥林慶業丙子年截殺清軍的罪行,林慶業據理强爭,指責胡王背信棄義。胡王非常氣憤:

胡王曰:“汝今則如之何?”慶業曰:“惟天命之是從。”胡王曰:“汝若屈從,則當封以侯王。”慶業曰:“我主上則以宗廟之故含羞忍恥而稽服,尚此之痛,何況顧此一身,何足自惜而求活於犬羊之手哉?”胡王命武士速出斬之,慶業執劍而前曰:“我之命則在天之意,汝之命則在吾手,雖萬軍奈何?”略不之動,武士等相視而亦不敢動。胡王乃知其英雄冠世,下階執手而勞之。

隨後,胡王爲林慶業的忠義而感動,決定禮送世子、大君回國。從這個故事情節敍述來看,不僅語言不流暢,且故事情節也不合理。林慶業被叛徒出賣後拘押到胡王面前,慷慨激昂、大義凜然的表現還可以理解,但他手中的兵器——“劍”竟然還佩戴在身。當胡王勸降不成,要斬殺林慶業時,林慶業執劍斥責端坐在高臺上的胡王。如此危急之時,胡王卻主動下臺“執手而勞之”。尤其不可理解的是胡王爲林慶業的忠義所感動,決定禮送世子大君返國。故事情節的發展極其突兀,不合常理。而壬午本《忠臣林將軍實記》的描寫則比較合理,敍述林慶業設奇計出獄、假意投降清廷,擔任朝鮮援軍統帥、促成清廷禮送世子大君回國。林慶業被馬弘周押送到清廷,清汗斥責林慶業有三大罪,林慶業據理一一駁斥,致使清汗啞口無言。然後勸降,受到林慶業的怒駡、嘲弄,清汗決計處決林慶業。世子大君聽說林慶業被押赴到清廷,卻無法與林慶業取得聯繫。服侍林慶業的小卒介奉非常敬仰林慶業,爲林慶業傳遞消息。世子大君致書林慶業云:“國讎之報在卿之身,吾儕之歸在卿之權,免死患,立奇功,以圖大事。”林慶業本欲死節,但在世子大君的勸說下,謀畫如何“免死患”。此時朝鮮精兵三千在柳琳將軍的率領下駐紮在瀋陽,準備助清兵攻打錦州。林慶業設法與柳琳密謀,讓朝鮮士兵向清廷提出要求,希望英勇善戰的林慶業統領朝鮮軍隊,否則將發生兵變。清廷得到朝鮮士兵變的消息,清將軍馬胡向清汗建議,赦免林慶業並請他統帥朝鮮軍隊。清汗賞賜林慶業,請他統兵助戰。林慶業提出,如果自己率朝鮮軍隊攻占錦州,希望清汗答應三個條件:世子大君還國、被擒朝鮮百姓返鄉、免除朝鮮王朝的黃金之貢。隨後,林慶業設奇計,與明朝錦州守將李慶全聯絡,李慶全聽從慶業勸告撤出錦州。在林慶業建立功業的前提下,世子、大君得以返國。小說情節如此設計,不僅突出了主人公林慶業的忠義與智慧,也顯得故事情節更加曲折、合理。

《忠臣林將軍實記》的語言表述與諺文本《林將軍傳》諸本明顯不同,諺文本《林將軍傳》的語言雖然經過文人潤色,但言辭簡略、平實;而《忠臣林將軍實記》的語言順暢,文辭華贍。如丙子胡亂後世子大君拜別父母、離別京城的情景描寫,諺文系統諸抄本以鄭明基藏本敍述最爲宛致:

大君連袂拜辭,上大聲痛哭,慘不忍睹,曰:“天之亡我,何至於此?一日不見尚軫戀戀之懷,況此一別,遠隔千里乎?暮樓曉日,余寢誰問?蠻鄉夜月,爾身何依?夷虜殄凶,歸日難期。江山使少,音信莫憑。朕獨能不悲傷?倘使天心悔禍,眷顧我東,燕烏白頭,秦馬生角,則庶復睹楚轅獲返,漢儀重新。”因痛哭不已,青山慘澹,綠水嗚咽。上泣謂世子曰:“萬里之行不可無輔,可以偕者其誰?朴衡乎?”乃召朴衡,流涕而言曰:“朕不忍其三子被拘之實,寜欲尚寐,而我生有命在天,煩公體予,黽勉與俱行,卒調護。”朴衡再拜曰:“殿下知臣謹慎,托臣以調護知之責,敢不竭股肱力,奉命偕往。”……大妃慘執三大君手,痛哭曰:“嗟呼!一時離側尚軫眷戀,何況今日遠別千里,天壤之間,復有何怨可以代此?”因嗚咽氣塞,不省人事。(鄭明基藏《林將軍傳》抄本)

但壬午本無論是情景描寫、情感寄托都優於鄭明基藏抄本:

仁祖餞別於陣上,王淚漣漣,頻頻拭淚,龍袍盡濕。世子三位痛哭拜別,此時景光,日月無光,山川如泣,爲人臣者孰不嗚咽痛泣,口不忍言,筆不忍記。世子三位隨行過都城,逾慕嶽峴,京城漸遠,前路迢迢,離親之痛,去國之懷,步步俞新,涕不可盡。昭顯太子不勝悲悵之懷,乃於馬上作歌以瀉悲懷。其歌曰:

青城嶺兮漸近,王河關兮安在?風胡爲乎淒淒,雨胡爲乎濛濛。誰能盡此景光,獻於九重宮闕。

鳳林大君繼以和之,其歌曰:

山兮山兮三角山,水兮水兮漢江水。值國運之蹇屯,痛時事之板蕩。願周宣之美績,冀漢光之神功。

麟坪大君繼以和之,其歌曰:

青山立而不語,綠水流而無心。雲慘慘而翳日,雨濛濛而沾衣。願和淚於雲雨,灑九重之宮闕。

歌闕,以好言相慰,黽勉而行。(延世大藏《忠臣林將軍實記》)

小說描寫了朝鮮國破家亡之際,世子大君遠離故土,身處寇讎之國爲質,前途難卜,世事難料。兩本相較,雖然鄭明基藏殘抄本非常注重朝鮮國王的語言描寫,以“青山慘澹、綠水嗚咽”襯托離別場景,頗爲感人,但依然不及《忠臣林將軍實記》,語言淒美,以景抒情,以情寫景,尤其是哀歌相和,飽含亡國之思,生死離別、傷感之情難以言表。《忠臣林將軍實記》的語言明顯優於諺文本系統,蘊含了深厚的民族情懷。

從壬午本《忠臣林將軍實記》的素材采擷、故事情節安排、語言描述等可以判斷,現存的《忠臣林將軍實記》本雖然在諺文本《林將軍傳》之後成書,但此書出自文人之手,依據文人傳記資料進行合理的虚構,與諺文本《林將軍傳》諸版本屬於不同的文本系統。

總之,現存的《林將軍傳》可以分爲兩個系統,一是諺傳漢譯本系統,一個是文人創作的壬午本系統。諺傳本系統傳抄歷史較長,在朝鮮半島影響甚大。英祖年間之後,諺傳本《林將軍傳》被文人翻譯成漢文,主要以漢文小說的形態廣泛傳播,文本語言雖然經過文人加工潤色,但依然不夠通順,使用地名混亂,故事情節等基本依據朝鮮諺文的翻譯改寫,其中嶺南大學藏辛丑本較忠實於原本。壬午本系統,筆者見到兩個版本,它們依據一個底本而傳抄。壬午本出自文人之手,語言流暢,情節經過作者的精心設計,寄寓了作者深厚的民族情懷和歷史滄桑感。由於林慶業是朝鮮歷史上最爲著名的英雄人物之一,兩個版本系統的《林將軍傳》爲朝鮮人民所喜愛,是朝鮮文學史上最爲優秀的歷史小說之一。

(本文作者係上海師範大學人文與傳播學院教授)

賈黯爲右正言事

仝相卿

《宋史》卷三〇二《賈黯傳》記載,賈黯“擢進士第一,起家將作監丞、通判襄州。還爲秘書省著作佐郎、直集賢院,遷左正言、判三司開拆司”。而劉攽爲賈黯撰寫行狀時稱:“稱褐,受(授)將作監丞、通判襄州。官滿還朝,召試學士院,拜著作郎,直集賢院。祀明堂,覃恩遷右正言。”(《彭城集》卷三四)王珪爲賈黯撰寫墓誌銘亦云:“慶曆六年中進士第,爲天下第一,除將作監丞、通判襄州事。代還,召試學士院,拜著作郎、直集賢院、判尚書刑部。祀明堂,覃恩遷右正言。”(《華陽集》卷三八)以上材料涉及了兩處不同,賈黯自將作監丞遷“著作佐郎”還是“著作郎”,以皇祐二年(1050)明堂大禮恩遷“左正言”抑或“右正言”。

對於皇祐年間賈黯爲右正言,蔡襄在上疏中曾有論及:“皇祐中,諫官李兑、右正言賈黯各有章疏,言洙之罪太深,乞與一子官,書奏報罷。”(《蔡襄集》卷一七)王珪撰鄭戩之子鄭民彝墓誌銘時云:民彝“召試學士院,當是時,朝廷患貴執之人數奸試以希恩,於是遣中貴人鎖學士院,又命右正言、直集賢院賈黯封彌、謄録,如禮部考格,既而被絀者逾半。”(《華陽集》卷五二)《續資治通鑑長編》卷一七五皇祐五年條中也記載了賈黯以右正言出使契丹:“右正言、直集賢院賈黯爲契丹正旦使,左侍禁、閤門祗候王咸宣副之。”故《宋史·賈黯傳》所記“左正言”爲“右正言”之誤。

有關賈黯爲“著作郎”或“著作佐郎”,《東都事略·賈黯傳》記載與《宋史》一致:“賈黯,字直孺,南陽人也。舉進士第一,爲將作監丞、通判襄州。還朝,以著作佐郎直集賢院。”其他史料皆不載此事。按照宋朝官員的敍遷之制:“諸寺、監丞,有出身轉著作佐郎,無出身轉大理寺丞。”(《宋史·職官志九》)若按照制度性規定,賈黯應由將作監丞遷爲著作佐郎,這點《宋史》本傳記載不誤,且存疑待考。

*本文爲國家社科基金重大項目“東亞漢文小說整理與研究”、上海高校高峰學科建設計畫資助“中國語言文學”階段性成果。