《哈利·波特》:第八次来到中国

翁佳妍

译者马爱农关于哈利·波特的记忆都在夏天。

哈利·波特的故事都从暑假开始,开学、圣诞、冒险、考试,驶向暑假的列车。马爱农翻译了七部《哈利·波特》,每次也都在暑假。她管这叫“战高温夺高产”,在386电脑前一天坐六七个小时,用慢吞吞的WPS中文软件噼啪打字。

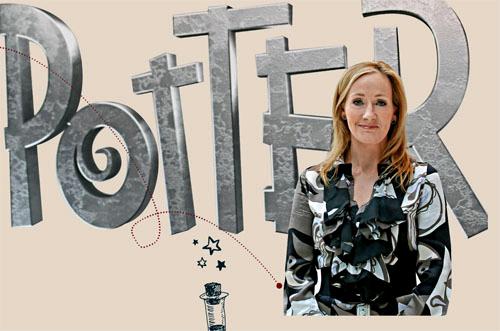

这种暑假持续到2007年,《哈利·波特》七部小说完结,JK罗琳宣布“封笔”。之后接受采访,罗琳说自己没法封笔,“绝对有可能写第八部”。

今年夏天,马爱农花20天翻译了“第八个故事”——《哈利·波特与被诅咒的孩子》。这本书的中文版在10月29日上市,是第一部由作者罗琳参与的官方续集,接着第七部结尾,讲“十九年后”的故事。出版第二天,罗琳宣布不再续写:“我想《哈利·波特》已经结束了,这是下一代的故事了。”

第八个故事

第七部结尾中,大难不死的男孩哈利·波特不会想到,打赢了黑魔王,却打不过十九年后生活的一地鸡毛。

金风送爽的国王十字车站,这是魔法开始的地方。第一部《哈利·波特与魔法石》中,十一岁的哈利穿过9?站台的厚墙,爬上开往魔法学校的列车,在那里,他遇到了罗恩和赫敏。第七部的最后一章,罗琳把《哈利·波特》结束在《十九年后》,他们在国王十字车站送孩子上学,“伤疤已经十九年没有疼过了,一切太平。”

今年,伤疤又痛起来了。

8月,第一次翻开《哈利·波特与被诅咒的孩子》,马爱农觉得“很亲切,还是熟悉的名字,熟悉的感觉”。此时距离她上一次翻译《哈利·波特》系列已经过去了将近九年。

此时,哈利三十七岁了,是三个孩子的父亲,政府公务员。罗恩经营笑话商店,终于不再反抗妈妈的手织毛衣。赫敏成为魔法部部长,还保留着学生时代的习惯,帮哈利整理乱得一团糟的办公室。九年后“又回来翻译跟它有关的东西”,马爱农惊讶地发现,和前七部不同,这部续集只有场景和对白。

《哈利·波特与被诅咒的孩子》是一部舞台剧剧本,今年7月底在伦敦西区上演,讲述“十九年后”的故事。由剧作家杰克·索恩(Jack Thorne)执笔,罗琳、索恩,以及导演约翰·蒂凡尼(John Tiffany)共同创作。拿到的是剧本,《哈利·波特》系列的编辑王瑞琴有点遗憾,看了几章,却发现“精彩程度不亚于小说”。

儿子阿不思令哈利头痛。飞行不会,念书不灵,不仅拗着家族传统进了斯莱特林学院,还老跟自己对头马尔福的儿子斯科皮混在一起。一次争吵,阿不思说:“我希望你不是我父亲。”哈利气昏了:“我也曾希望你不是我儿子。”

阿不思是一个犟头犟脑的少年。他决定做一个和父亲不一样的人,父亲为所谓的拯救世界牺牲无辜。四年级一次比赛,哈利和同学塞德里克被拐骗到一片墓地,目睹了黑魔王复活,塞德里克因此丧命。他要替父亲赎罪。在一名陌生女孩的帮助下,阿不思和斯科皮利用时间转换器穿越时空,回到父亲的学生时代,试图让塞德里克复活,结果引发蝴蝶效应。

第一次穿越,阿不思搞没了表姐罗丝,为了补上捅出的娄子,他们三番五次穿越时空,却越搞越糟。哈利死了,黑魔王统治世界,罗恩赫敏潜伏在地下工作,学校由恶毒跋扈的乌姆里奇掌管,斯内普仍卧底其中,而阿不思从来没有存在过。

时空穿越引发不少讨论。《赫芬顿邮报》评价剧情“充满业余蹩脚的漏洞”。英国卫报说“孩子不该长大,特别是儿童故事的主角”。《纽约时报》认为,在某种意义上,这本书不是续集,更像一本获得原著认可的同人小说。

豆瓣上,这本书被打了7.4分,而哈利·波特前七册的评分是9。一个五星短评写道,“这个属于写得烂,卖得贵,但不得不买,还要打五星系列”,该评价被点了超过200个赞。

“读者说不如前七本好看,因为前七本热闹。这次虽然是三人合著,但能看出里面有罗琳的思想。”王瑞琴觉得,这本书很厚重,除了讲爱和勇敢,通过时空穿越做了一个历史倒退的假设,她认为这本书更适合年龄大一点的读者。“很有意思,能引发许多哲学上的思考。”马爱农说。

第八个故事的最后,孩子们发现,陌生女孩竟是黑魔王的女儿。她想用时间转换器复活父亲,恢复到恐怖统治下的世界。为了寻找孩子,哈利和对头马尔福成了同盟。最后时空被纠正,父与子前嫌冰释。

书名“被诅咒的孩子”,许多读者猜想是指制造混乱的黑魔王余孽。王瑞琴说,这是那些“和上一辈拧着的孩子”,他们在成长,急于证明自己,在梦中叫喊和伤害。

创世纪

2000年春天,人民文学出版社外文资料室英文德文法文杂志的头版,被同一本儿童读物占据。封面是瘦瘦的黑发小巫师骑着扫帚,上面印着烫金花体的书名“哈利·波特”。在英语世界,哈利·波特已经14岁了,在魔法学校历险四年,而中国读者还不知道地球另一端有个魔法世界。

出版社同事催着时任少儿室主任的王瑞琴买下版权。一个编辑部只有一台286电脑,互联网不发达,搜了半天都找不到作者罗琳代理商的联系方式。通过一名刚从英国回来的记者,他们才联系上罗琳。人民文学出版社从7家出版社中胜出,买下《哈利·波特》前三册版权。

王瑞琴找到三位女译者,“罗琳是女作者,由女性翻译会更细腻”。翻译家曹苏玲译第一部;第二部《哈利·波特与密室》由出版社编辑马爱农和妹妹马爱新合译;第三部《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》找了新华社记者郑须弥。2008年,出于对译本文学质量要求,第三部又由马爱农姐妹重译。

第一部的译者曹苏玲负担“创世纪”的任务。老太太彼时70岁,是老翻译家曹靖华的女儿,在苏联长大,精通俄语和英语。退休后,想翻译一点给孩子的故事。她给三个孩子取名,管不会魔法的人叫“麻瓜”,潜伏在阴暗处的黑魔王被形象地译成“伏地魔”。魔法世界的地名也精巧简洁:哈利住的女贞路,连接两个世界的破釜酒吧,卖魔法书的丽痕书店,妖精的银行古灵阁,购物街对角巷。老太太不会用电脑,译文密密麻麻誊抄在小绿格子稿纸上,上面布满修改痕迹。再由工作人员一个字一个字输入电脑。

魔法学校每个学院有个公共客厅,需要口令才能进,连接宿舍,堆满了松软的扶手椅和皮沙发。不上课的时候,学生在里面写作业,聊天下棋,追跑打闹。中国学校好像没这种东西,曹苏玲翻译成“交谊厅”,王瑞琴想了想,改成“公共休息室”。

魔法世界的地基搭好了,曹苏玲却不愿翻译了。老一辈对“魔法”、“巫师”之类心有疑虑——不会是宣扬迷信吧?她给王瑞琴打电话:“老党员晚年可不能犯错误啊。”

马爱农的反应则完全不同。一开始“挺盲目的,只知道很畅销”。译了几章,觉得“太有意思了”。书里三个孩子,哈利背负光环,善良正义;罗恩“有点笨”,说话刻薄有趣,“甚至有一点不光彩的小情绪”;赫敏有灵气,“像身边有点强迫症的学霸”。

他们在一个与世隔绝的城堡学魔法,却过着和一般孩子没两样的校园生活,交友、树敌、赶作业、参加球赛,怕考试,和老师顶嘴。“同龄孩子都能在里面找到自己。”马爱农觉得,“我们平凡的生活当中有这么一个隐秘的精神世界,是件非常幸福的事情。”

于是,第一部从第九章《午夜决斗》起,马爱农接手翻译。她还记得这一章里,哈利和对头马尔福在飞行课互相叫板,约好午夜去塔楼决斗。马尔福没赴约,还跟舍监打小报告,在舍监的围追堵截下,哈利一行人躲进一条走廊,发现了藏魔法石的活板门。最后,第一部《哈利·波特与魔法石》从两个译者名字里各取一个字,署名“苏农”。

其实,曹苏玲的顾虑并非空穴来风。筹备哈利·波特期间,“迷信”、“法轮功”是敏感词,出版社社长接到不少提醒,关于魔法小说适不适合在中国出版。王瑞琴告诉社长,这是一种西方文化,“这套书讲的是友情、勇敢和爱。”《哈利·波特》保住了,保险起见,里面的“巫师”大多翻译成“魔法师”。

2000年10月6日,《哈利·波特》前三册中文版首发。封面跟美国版一样,美国出版方免费将封面提供给中文版使用,因为不是电子版,印出来的封面稍微有点模糊。英国一名驻华记者找了一位汉学家考察译本,对方说“翻译得很棒”。

不少读者说哈利·波特是自己读的第一本外国小说。十六年后的今天,编辑王瑞琴说,她觉得“《哈利·波特》的出版,是出版社走向西方文化的里程碑”。

另一个世界

建外大街166号是一栋灰扑扑的旧楼,保留着八九十年代的味道,摇摇欲坠的木门,昏暗的长甬道。有点类似《哈利·波特》里的场景,魔法部入口是公用电话亭,不起眼的破楼总藏着大秘密,这里是人民文学出版社。

敲开四楼一扇贴着《简·爱》海报的木门,满坑满谷都是书,两个老式木柜的橱顶浮在正中,像一块岛屿。沙发缩在一边,垫上印着两只猫头鹰,哈利·波特系列鲜艳地露出一角。旧书桌被挤到窗下,摆着一台老式电脑,马爱农在上面敲中文版《哈利·波特》。

通常,她会通读两遍,划出新人和新咒语。许多咒语和魔法生物字典里没有,她和妹妹马爱新还要查百科,查国外网站,弄通读懂为止。一些伏笔和英文文字游戏还是会漏网,哈利出生的山谷,在最后一部中才揭晓和格兰芬多创始人的渊源,她们赶紧增加注释,纠正前六册的翻译。2017年,出版社将发行一套修订版,修改之前所有细节漏洞。

最难的是咒语。看上去煞有介事,都是罗琳编造的,围绕拉丁语词根搞出一些铿锵有力的发音变化。一开始,马爱农姐妹“不知道咒语里有这么大学问,翻译得比较乱”。

魔咒课,哈利学会第一个咒语,让羽毛飞起来,马爱农根据发音,译成“羽加迪姆,勒维奥塞”。学校成立决斗俱乐部,哈利和对头马尔福互相发射咒语攻击,一个说“门牙赛大棒”,一个说“咧嘴呼啦啦”。前几册翻译的咒语,马爱农不太满意,觉得太长太通俗,“不够雅气”。

第四部《哈利·波特与火焰杯》开始,她们根据咒语拉丁文词根,加书上描写的效果,把魔咒都翻译成四字短语,“倒挂金钟”“铠甲护身”“幻影移形”,看上去古典,读起来有力。神奇生物也越来越多,除了西方传说里的狼人、独角兽、曼德拉草,还有许多“世界上不存在的东西”。用来搞笑的动物,马爱农翻译成“炸尾螺”“弗洛伯毛虫”;比较严肃的动物,就翻成“夜骐”。

第四部比前一本几乎厚了一倍,这部是马爱农翻译得“最陶醉的”,“第四本开始就不能算儿童文学范畴了。”

那年暑假,魁地奇世界杯赛,黑魔王标记重现,一片恐慌。学校举办三强争霸赛,法国、保加利亚两所魔法学校来英国参赛,三所学校各选出一名学生闯关,哈利莫名其妙成了选手之一。比赛被黑魔王操控,最后一关,哈利和同学塞德里克被骗至一片墓地,黑魔王复活,塞德里克被杀。这本书翻译了四个月,马爱农脑子里都是“宏大的场面”。

那年,哈利·波特系列电影第一部上映。马爱农去看了,觉得银幕上的哈利不大像,“好像不应该这么白白胖胖,像个养尊处优的富贵人家孩子”,在书里哈利比同龄人都瘦小,在姨妈家的储物间长到11岁,动不动被表哥胖揍。赫敏和海格特别接近她的想象,罗琳钦点的斯内普教授艾伦·里克曼(Alan Rickman)不如想象的帅,“也许我想的不对。”

第五部《哈利·波特与凤凰社》后,情节趋向阴暗。黑魔王复活,魔法部成了傀儡,魔法学校被官员乌姆里奇接管,盛行洗脑、告密和虐待。教父小天狼星死了,校长邓布利多死了,在第七部大战时,许多重要人物牺牲。

“这是一部关于成长的书,孩子在慢慢长大。成人世界里有复杂阴暗的东西,我也有所准备。”尽管如此,译到最后一部,马爱农喜欢的韦斯莱双胞胎死了一个,她很难过。双胞胎是捣蛋大王,脸上有“一模一样的坏笑”,开发了一大堆恶作剧产品。在乌姆里奇接管学校期间,炸了学校,骑着扫帚飞向自由。每次译到他们出场,马爱农就很开心。

翻译时,马爱农把自己想成罗琳,“译者最好做个隐身人,百分之百说别人的话。”马爱农姐妹各有文字风格。妹妹马爱新更加简洁,翻译完,马爱农通读一遍译文,把文风往中间匀一匀。她们对罗琳的写作也有抱怨,“有时候有点啰嗦”,特别是邓布利多校长总是长篇大论说教,降低了她们对这个人物的好感,“有点做作”。

2007年,《哈利·波特》系列完结。马爱农觉得自己不算哈迷,“翻译完就放在一边了,不会一直沉迷在里面。”尽管跟大多数哈迷一样,看到哈利·波特展都有点挪不动脚,她有一根赫敏的魔杖,还有一件T恤,上面印着“麻瓜”。她也会去国王十字车站跟9?站台合影,去爱丁堡罗琳写《哈利·波特与魔法石》的咖啡馆坐一下,“感觉自己跟这些东西也有了联系呢。”

九年后,翻译结婚生子的哈利·波特,马爱农也没觉得不自然。哈利的中年危机,和孩子的矛盾,“很真实”。赫敏罗恩一家女外男内的分工,长大的铁三角生活轨迹都在料想之内。她甚至觉得比第六七部要轻松,“有很多轻快幽默的地方,六七部死的人太多了。”

也许那些和铁三角一起长大的读者还不习惯罗恩的关节炎,听哈利训斥儿子。尽管吐槽,他们仍然买账。在美国,《哈利·波特与被诅咒的孩子》发售48小时内,200万册书被抢购一空。在英国,这本书前三天卖出68万册,超过10年来任何一本书的首周销量。在中国,这本书上市第二天,又紧急加印到50万册,而《哈利·波特》前七册已经售出接近2000万册。

也许“第八个故事”最大的意义在于,告诉读者魔法世界仍然有序运行:童年伙伴也在长大变老,跟你一样,生活在继续,时好时坏。尽管一地鸡毛,熟悉的铁三角还在。尽管曾经互为对头,都能变成朋友。尽管经历九九八十一难,最后都会“一切太平”。

“这是个很哈利·波特的故事。”王瑞琴说。