从周慧珺看海派书家的“基因”传承

■俞栋 王晓暾

地域书法

从周慧珺看海派书家的“基因”传承

■俞栋 王晓暾

一、“冬至阳生春又来”的新海派书家集群

十九世纪以来,中国文艺界最值得称道之现象莫过于海派书法所掀起的文化浪潮。经百余年的历史演变,海派书法俨然已成为中国近现代书法发展进程的缩影和写照。回首五口通商之初,由于“海禁一开,贸易之盛,无过上海一隅,而以研田谋生者,亦皆于而来,侨居卖画”。①可以说,正是在历史、政治、经济、文化、社会和艺术等诸多因素的综合作用下,上海成为了全国的艺术尤其是书画中心。一时大家云集,各种展览、讲演、笔会盛况空前,孕育了带有明显上海烙印的名士风流,先后诞生了任伯年、吴昌硕、沈增植、沈尹默、白蕉、潘伯鹰等大师。

更值得深思的是,上海书法缘何在“文革”期间依然能领全国风气之先,并在“文革”后成为国内书法中心?除了深厚的人文积淀以外,这主要缘于其时人无我有的“一展”“一帖”“一刊”和“一社”。

“一展”就是:1973年11月在上海美术展览馆举办的上海市第一届书法篆刻展。当时共展出150件书法、43件篆刻作品,吸引了上万观众驻足观看。这是“文革”以来首届书法篆刻展,更是当前如火如荼的书法展览之滥觞。

“一帖”是指:1974年出版的由周慧珺先生书写的行书字帖《鲁迅诗歌选》。这本既含米字跌宕奇肆意味,又具颜体宽博稳重气势,且彰显强烈时代气息的字帖,一经问世,就洛阳纸贵,让沉寂多年的书坛掀起了一阵周慧珺“旋风”,深深地影响了一代学书人,如中青年书家吴玉珩、王小勇等都视慧珺先生为书法启蒙老师。②毋庸置疑,此帖为全国“书法热”的兴起起到了“点火”的作用,慧珺先生和上海书法也因此成为全国书坛的关注焦点。一时间,“全国书法看上海,上海书法看慧珺,行书书法学‘周体’”。

“一刊”就是:1977年由周志高先生创办的《书法》杂志。这也是国内第一本专业书法期刊,填补了出版界空白。其创刊后相继举办了“首届全国群众书法征稿评比”(1979年)、“中国书学研究交流会”(1981年)和“全国篆刻征稿评比”(1983年)等活动,在书法创作、书法理论、篆刻创作三个主要领域做出了开创性贡献,被启动先生盛赞为:“有筚路蓝缕之功,历十余年而其绩弥盛。”其中,“首届全国群众书法征稿评比”开启了国内群众书法大赛的先河,并首次公开提出“艺术面前人人平等”的评选原则和口号,这在当时的历史条件下更是难能可贵,影响深远。

“一社”则指:成立于1978年的上海书画出版社。该社是在朵云轩基础上发展起来的,以出版书画艺术图书为主的专业艺术出版社,至今已出版的书法专刊超过千种。其中,对书法事业贡献较大的,是几套系列丛书丛帖,如中国书学丛书、书家史料丛书、书法知识丛书、书法理论丛书和书法学习丛书等,影响广泛,嘉惠颇多。

正是在此过程中,除周慧珺以外,还涌现出一大批在全国具有较强影响力的中青年书家,如:

周志高(1945.1)、韩天衡(1940.5)、张森、童衍方、潘良桢、乐心龙、方传鑫、吴建贤、沈培方、洪丕谟、王伟平、刘小晴、张晓明、钱茂生、沃兴华、戴小京等(按年龄排序),形成了名震书坛的“新海派书家集群”。如果说,吴昌硕是前海派书法开宗立派的艺术大师,沈尹默是后海派书家的代表人物,那么周慧珺先生则无疑是新海派书家的领军人物。③因为在其身上传承和升华了海派书家“奋进、包容和奉献”的优良基因。

二、“十年磨一剑”的奋进基因

成功之路永无坦途,唯有砥砺前行方能到达终点。海派宗师吴昌硕曾因战祸而致家道中落,流离失所。但他不惧命运的打击,潜心书画,矢志不渝,隐忍苦学,广收博取,终开海派新风,引书坛潮流,成为一代艺术巨匠。当然,与吴昌硕同样家境贫寒的大师亦不在少数,在其身上皆可看到不屈不挠、艰苦奋斗的身影。

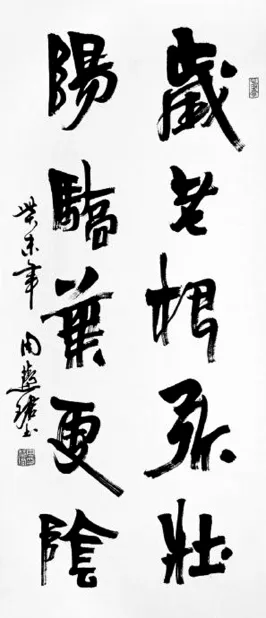

相比吴昌硕等前辈,慧珺先生所面临的境遇则更为艰难:关节顽疾和十年浩劫使她经受了常人难以想象的煎熬与考验。命运多舛,造化弄人。生活的艰辛在年轻的周慧珺身上体现的淋漓尽致。因年少就患上了严重的类风湿关节炎,慧珺先生长期忍受着关节疼痛,且该病反复发作、迂延不愈,随时间推移痛苦更甚,晚期关节可能畸变,并导致骨骼和肌肉萎缩,致残率极高。一直以来,严重的疾患使她步履维艰,甚至一度退学,但正如许多成功者一样,生活的苦难并没有压垮她,而是激发了她与命运抗争的拼劲,成就了其不屈不挠的坚强品质。这从其学书偏好即可见一斑。虽然最初她学的是秀美端庄、柔媚婀娜的“赵字”,但其内心却更偏爱雄强俊逸、恣肆奇诡的“米字”。在后续的发展中,慧珺先生也摆脱了传统女性谨小慎微、因循守旧的性格弱点,摒弃了女性书家常见的婉约书风,形成了雄强豪迈、笔力遒劲、颇具“丈夫气”的新书风。其书风的形成,更是一种精神补强过程,意在追求雄强气度的同时弥补因自身疾患、遭遇艰辛而难免出现的精神荏弱。可以说,“个性决定风格”是慧珺先生书风的真实写照。

与身体的疾病和痛苦相比,精神的摧残则更为煎熬。由于家庭成分原因,慧珺先生在“文革”期间备受磨难。常言道,“由简入奢易,由奢入俭难”。曾经衣食无忧的富足家庭变得一穷二白,学业也被迫阻断,甚至连做人的基本尊严都难以保全,使其遭受了经济上和精神上的双重打击。在动荡不安的岁月里,这些苦难非亲历者无法真切体会。但生活的压抑和苦闷没有击垮她,学习书法反而成为其摆脱苦闷、走出逆境的最佳途径。她寄情翰墨,笔耕不辍,以“十年磨一剑”的韧劲苦习书艺。这已不仅是单纯的喜好,而是对书法发自内心、无比纯粹的爱,更是在极端环境下坚强生存的精神寄托。从某种角度来看,书法已成为慧珺先生的“命业”,因为她是在用生命与书法对话。

正是由于慧珺先生因袭了海派书家的奋进基因,坚韧不拔,不屈不挠,始终保持对书法的纯粹热爱与执着追求,终成新海派书法旗手。其实,从其同时代的海派书家来看,他们身上都有着与慧珺先生相似的奋进基因,如韩天衡先生自幼家道中落,但他不屈服于命运的安排,自学金石书画,苦心孤诣,终于从一名工厂机修工、退伍军人成长为当代艺术大师;洪丕漠先生自小也体弱多病,患有气喘病,一度休学,最后连高中也未读完,转而自学中医,兼习书画,后以自学成才者的特殊身份,应聘进入华东政法学院语文教研室从事写作、古文教学和古籍整理工作,焚膏继晷、夜以继日,终成海上书画名家。凡此种种,不胜枚举。可见,奋发进取是海派书家的共同基因。

三、“海纳百川”的包容基因

在中国近代艺术史上,海派书法的崛起和发展,与现代社会的工业文明及都市经济的腾飞密切相关。由于身处上海这一中西文化交融共生的国际大都市,又承载着深厚的文化底蕴,故海派书法具有更为蓬勃的审美创造力和更强的艺术包容力,体现着开放的美学意识和先进的艺术理念。因此,纵观海派书家,虽大师辈出,然其取法不一,风格各异,如海派大师吴昌硕、沈尹默、白蕉、邓散木、马公愚等或尊碑,或崇帖,或碑帖中和,各具特色,各有千秋。

如今在慧珺先生身上,我们也看到了海派书法一以贯之的包容精神和革故鼎新的艺术活力。她扬帖而不抑碑,崇宋而不卑唐,宽容地接纳了多种书风,并消化吸收再创新,用笔尖跳出了美妙的“三步曲”,最终形成了独具特色的“周体”书法。

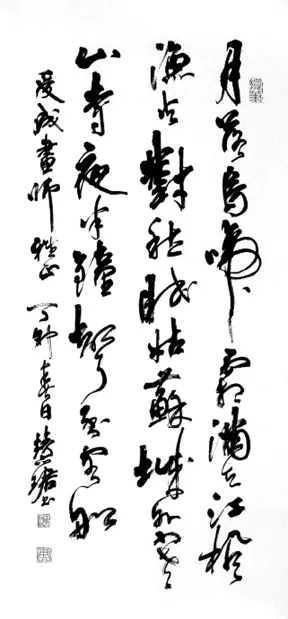

第一步:以帖入门。正如前述,慧珺先生的学书之路起于学帖。欧颜柳赵、苏黄米蔡皆是其临习对象,尤对米字用功最勤,心慕手追,日夜临习,四季不辍,终以《蜀素帖》临作而入选上海市书展,刊于《新民晚报》,自此在海上书坛崭露头角,并得以进入上海市青年宫,幸遇沈尹默、翁闿运、胡问遂、拱德邻等老一辈海上名家。在其悉心指导下,逐步明确了中锋、侧锋与偏锋的关系;领悟到“知白守黑”“虚实相生”的审美观念;理解了写字要妙于起倒,达到四面灵动、八面出锋的境界。

第二步:兼涉诸碑。不保守,不自闭,是海派书家的优良传统。在主攻帖学并取得成功的情况下,慧珺先生没有固步自封,停滞不前,而是敢于“冒险”,在翁闿运等前辈指引下,开始广泛涉猎碑版书法,并细心体味《嵩高灵庙碑》的平直古朴、《孟敬训墓志》的欹侧凌厉、《张猛龙碑》的方折颈健、《元遥墓志》和《元彬墓志》的雄峻气象以及《张黑女墓志》的华美秀逸,逐步理解了碑版墓志书风由稚拙雄浑、豪迈爽利向圆润纤巧、洗练遒劲的演变过程,探究出一套适合临碑的独特技法,为其最终形成碑帖合一、雄浑苍茂、宽博大气的书风奠定了基础。

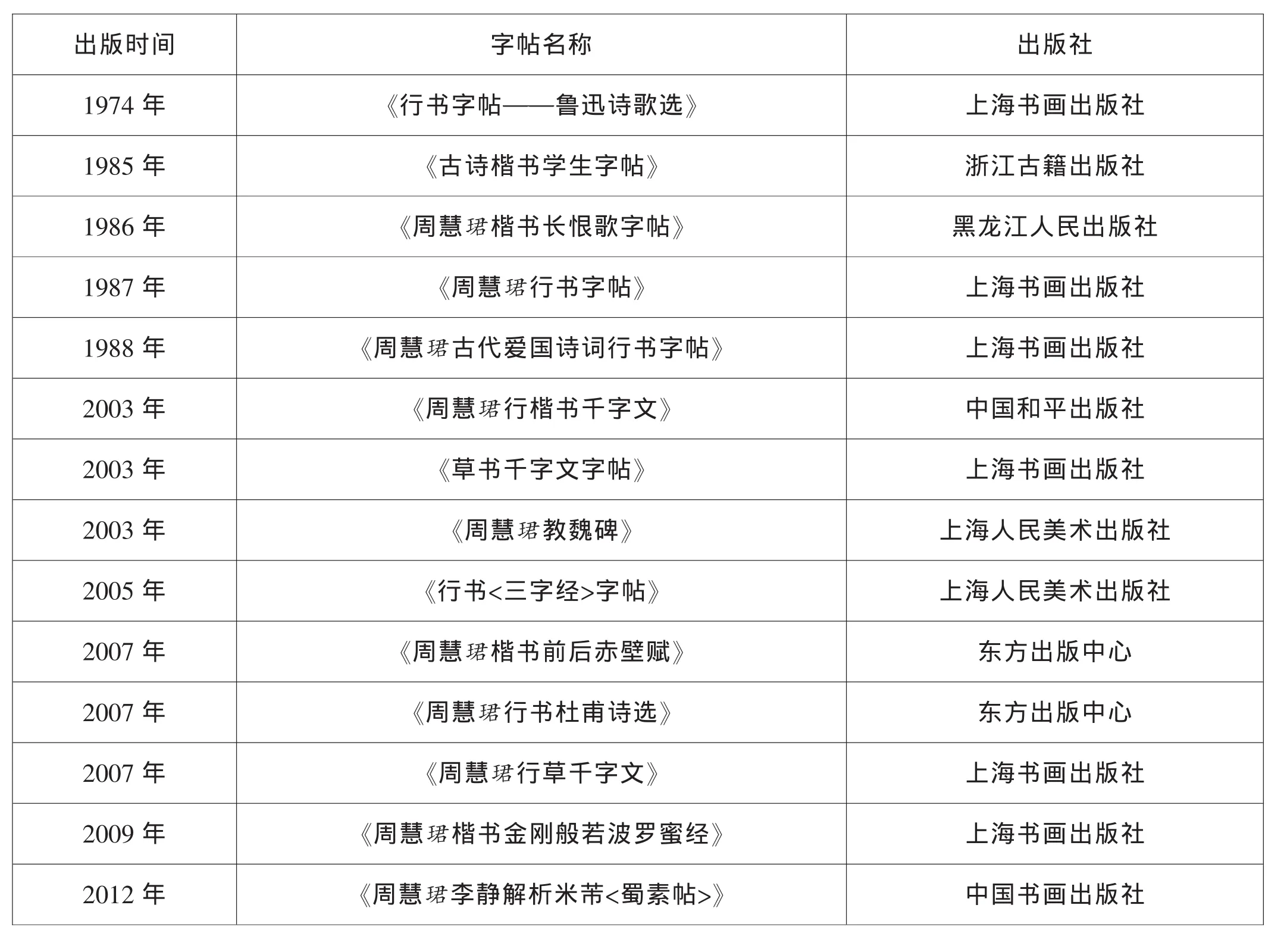

第三步:碑帖融合。近现代的碑帖融合实践尽管多种多样,或碑性帖体,或帖性碑体,但都以自身之审美取向而有所选择取舍。慧珺先生虽起于学帖,但凭借对书法艺术的深刻理解,对风格塑造的积极觉悟,对自身艺术现状的清醒认识和对今后发展方向的聪明选择,最终走上了一条“碑帖融合”之路。然碑帖相融绝非易事,古往今来,败者远胜于成者,很多书家都在碑帖融合中因眼力、功力和驾驭力尚不到位而步入误区。反观,慧珺先生喜帖不抑碑,习碑不忘帖,以帖润碑,以碑强帖,打通了“碑”“帖”融合的“任督二脉”:其线条更具张力,得碑之浑实古质;结体乃至篇章布白都更富对比度和观赏性。事实上,碑帖融合比单纯的写碑或单纯的写帖都更具复杂性和技术性,非常人所能为。纵观书法史,碑帖合一成功者不多。近代除吴昌硕、沙孟海外,女性书家更是寥寥无几,而慧珺先生无疑是碑帖融合的成功代表,并为广大习书者留下了一批经典之作(见表1)。

表1:周慧珺出版的字帖

四、“达则兼济天下”的奉献基因

铁肩担道义,翰墨济危困。前海派书家大多有忧国爱民的仁者情怀,大公无私,博爱天下,在历史的关口义不容辞地担当起艺术家的应尽之责。如在上世纪20年代“汉三老碑”④几乎流失日本之时,珍视文物如生命的海派前辈吴昌硕、王一亭、丁辅之等人四处奔走,发起了一场募赎“汉三老碑”活动,并捐献书画印谱十件,古画三十件,举行义卖。在几经周折、多方努力下,海派先贤终集六十余人之力,以八千元重金将此国宝赎回。然而令人遗憾的是,当代某些书家沽名钓誉、急功近利,甚至私欲膨胀,或为钱,或为官,或为名而不择手段。

与之形成鲜明对比的是,慧珺先生在推辞再三、迫于无奈而出任上海书协主席的十二年间,恪尽职守,一心为公,用一个重疾缠身的孱弱身躯扛起了振兴海派书法的大旗。这无疑是延续了海派书家“达则兼济天下”的奉献基因。

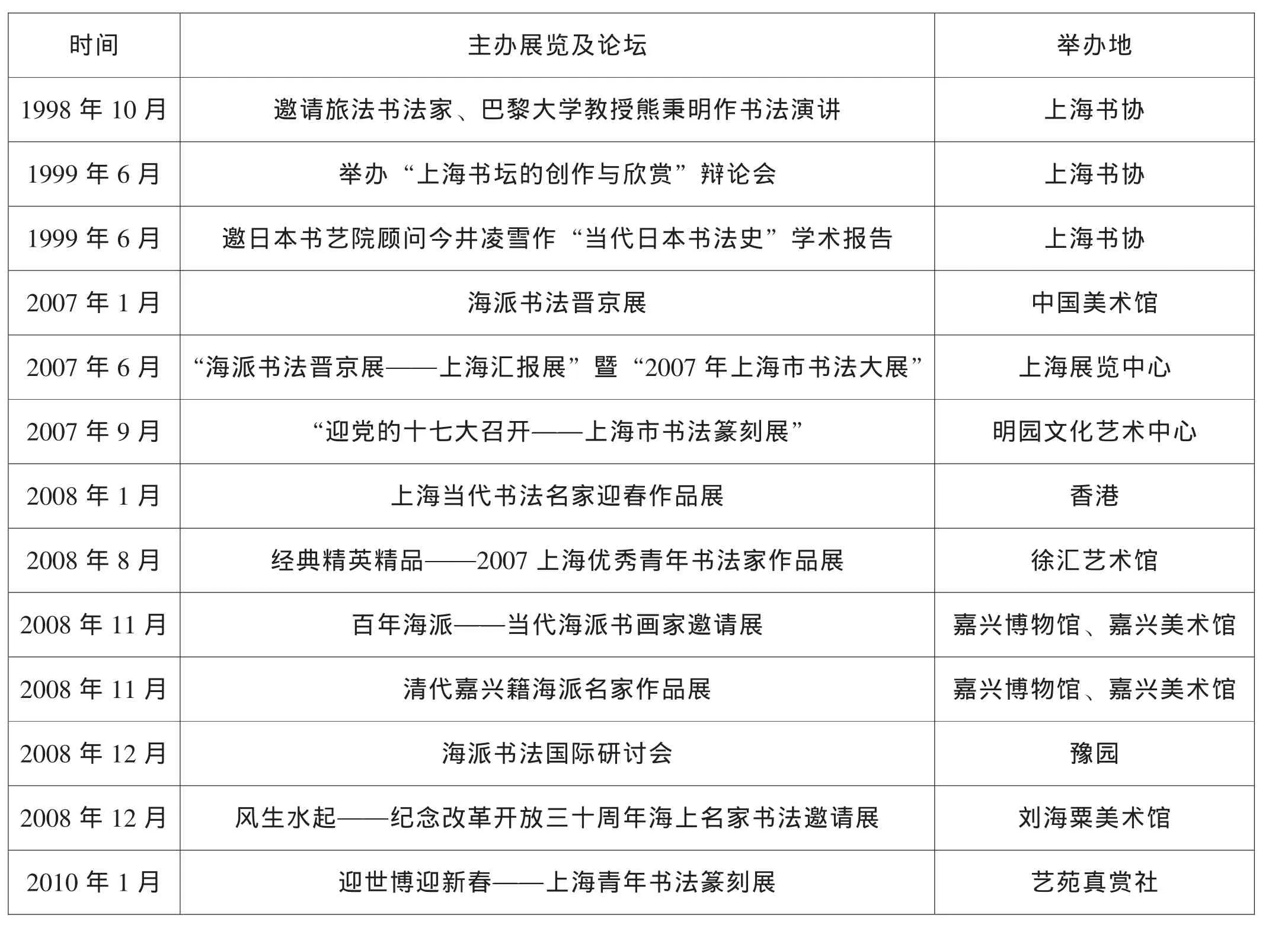

其一,振兴海派。曾几何时,引领全国的海派书法受到了前所未有的“冲击”:中国书协问世京华,书法重心自此北移;专业报刊遍地开花,出版传媒日新月异;东南沿海、中原腹地、东北边陲等地“书法大省”纷纷崛起;国展、中青展、“兰亭奖”等大型展赛上,各路选手大展身手,抢金夺银……一时间,海派书法颇有“美人迟暮”“英雄末路”之感。“受命于危难之际”的慧珺先生自上任起就以“振兴上海书法”为己任:一是“振臂高呼”。她在《上海书协通讯》上接连发表了《发扬优良传统,振兴上海书法》《为提高上海书法的创作水平而努力》等“檄文”,举办了“上海书坛创作与欣赏辩论会”等论坛,呼吁沪上书家齐心协力,重整旗鼓,振兴海派书法。二是“开门办展”。放下架子,不以“老大哥”自居,主动与“书法大省”乃至边疆地区开展艺术交流,先后与新疆、山西、河南、湖北、宁夏、海南、黑龙江等地书协举办书法联展,汲取各种流派之长,吸收各地书风之优,并主动邀请全国中青年书坛精英赴沪“传经送宝”,使沪上书家“明目扩胸”。三是“海派进京”。经过精心筹备,于2007年初赴京举办“海派书法晋京展”,并同步发行《海派代表书法家系列作品集》。这不啻于当年风靡全国的“河南中青年书法家15人墨海弄潮展”,使全国书坛重新领略了海派书法的别样“风姿”,更让海内外书家“顿悟”:原来海派书法并未在喧嚣的书坛中“沉沦”,而是韬光养晦,正为新一轮的“爆发”积蓄力量(见表2)。

表2:周慧珺任上海书协主席期间主办的展览及论坛

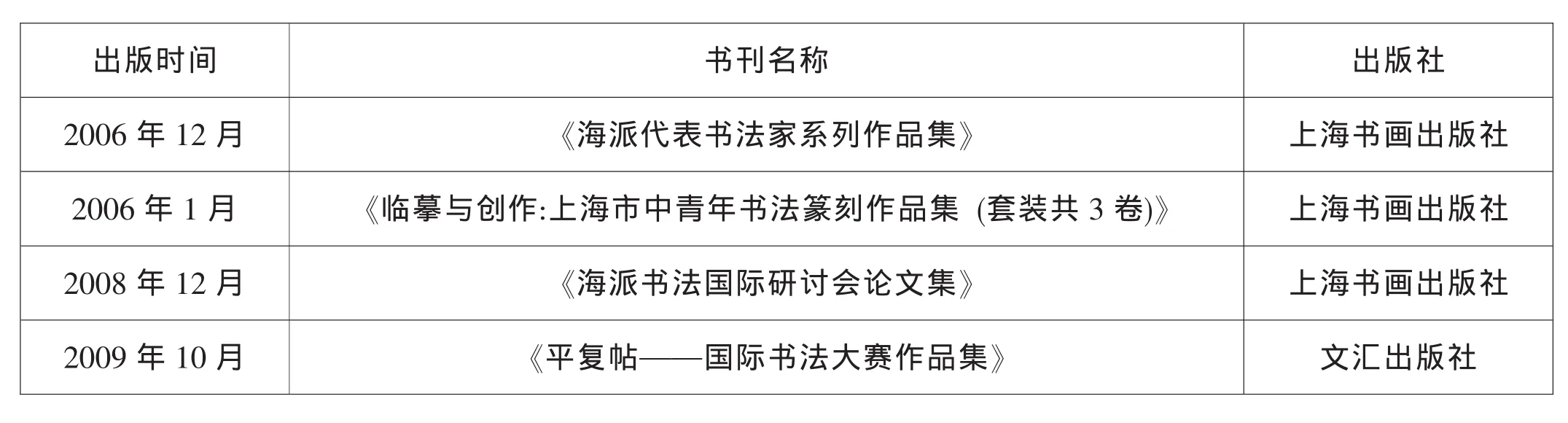

其二,奖掖后进。在当下书风林立、流派纷呈、百家争鸣的书坛,要赢得地位,保持影响,除依靠老一辈书家外,更重要的是加强人才梯队建设,形成“长江后浪推前浪”的态势。因此,慧珺先生主政上海书协期间,十分重视中青年和青少年书法的发展与培植。先后倡议并举办了“上海市青少年书法篆刻展”“上海青年书法家作品邀请展”“上海书法新人作品展”等大量青少年和中青年书法展。并在爱徒李静女士的协助下,于2004年专门成立了以中青年书家为主力创作团队的“创研室”,汇集了上海书坛六十多位年龄在40至60岁之间的中青年书法篆刻家群体,并举办了五期“上海优秀中青年书法作品报上展”,还结集出版了《临摹与创作:上海市中青年书法篆刻作品集》。该书不仅较为全面、客观、系统地展现了当代上海中青年书家的全貌,而且让人们看到了新海派书家无穷的潜力与后劲(见表3)。

其三,注重学养。慧珺先生深谙一个地区书法水平的高低在很大程度上取决于其理论水准,海派书法的重振,自然离不开理论的引领与支撑。她在任期间,大力提振理论研究,为海派书法发展奠定了理论基石。首先,在上海豫园举办“海派书法国际研讨会”,共邀海内外学者探讨海派书法的“前世今生”以及代表人物,思考海派书法的发展现状,并结集出版了《海派书法国际研讨会论文集》。如果说,《海派代表书法家系列作品集》的出版使书坛对海派书家有了直观、感性理解的话,论文集则让学界对海派书法有了更为深刻和系统的认识。其次,推出“上海市书法家协会理论研究”丛书,先后组织出版了《宋代帖学研究》《民国书法史论》《康有

表3:周慧珺任上海书协主席期间主持出版的书刊

为与清代碑学运动》《书法技法通论》《王羲之传论》等论著,其中一些还填补了国内书法理论研究的空白。海派书法也再次发出了自己的“声音”,重新引起了海内外书法界的关注。

人事有代谢,往来成古今。如果说,四十年前,慧珺先生以一本行书字帖《鲁迅诗歌选》而蜚声书坛,并开启了新海派书法的华章。那么,如今她又将书写新海派书法“续篇”的重任交到了周志高先生手中。我们坚信,海派书法的优秀基因一定会代代相传,并再现大师云集、笔竞风流、翰墨流芳的海派书法新气象、新格局。

注释:

①张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》转引自徐书城著《中国绘画艺术史》,人民美术出版社,2001年,第273页。

②杭州市书法家协会驻会副主席兼秘书长王小勇在接受《杭州日报》记者采访时说:“我书法的启蒙老师应该是中国书法家协会副主席、上海市书法家协会主席周慧珺,那还是刚粉碎“四人帮”时期,资源匮乏的年代,书店里除了美术字帖,根本看不到真正意义上的书法字帖。我在部队担任电影放映员时,平时除了放电影,兼画电影海报和出宣传板报。当时的影片大都出自上海电影制片厂,片尾的演职人员表,出自周慧珺之手。看到这些书法,我欣喜若狂。电影散场后,观众走光了,我就将电影片尾的字幕定格,一个字一个字地临摹。所以周慧珺老师是我走上书法道路的第一位启蒙老师。”

③关于“前海派”“后海派”的分期及其代表人物,书画史著作一般以任伯年等为“前海派”(详见潘天寿《潘天寿论艺·花鸟画简史(初稿)》,上海书画出版社2010;另见顾伟玺《“前海派”绘画研究》,上海大学出版社2009)。但单纯从书法角度及个人影响来看,笔者以为,吴昌硕先生应该是前海派的代表人物,沈尹默先生则是后海派领军人物,而周慧珺先生无疑是新海派书家的标志性人物。

④清咸丰二年(1852年),浙江余姚客星山出土了一方石碑,碑额已断缺,但碑文基本完好。此碑记录了一位名通的汉代地方官“三老”祖孙三代的名字(讳字)和祖、父辈逝世的日子(忌日)。全碑通计二百十七字,字画浑厚遒劲,书体介于篆隶之间。经鉴定,是东汉建武年间的《汉三老讳字忌日碑》。此碑堪称是一方价值连城的国宝,有极大的历史和文字研究价值,被誉为“浙江第一石”。

[1]李静,张圣亚.周慧珺传[M].上海:上海人民出版社,2011.

[2]李静,张圣亚.一生一首翰墨诗:周慧珺[M].上海:上海锦绣文章出版社,2010.

[3]上海市书法家协会.海派书法国际研讨会论文集[M].上海:上海书画出版社,2008.

[4]郑逸梅.书坛旧闻[M].杭州:浙江美术学院出版社,1992.

[5]白砥.碑帖融合——赵之谦、沈曾植、陆维钊书法之比较[J].新美术,2007(1):25-35.

[6]金铮.闺阁才情·豪宕出之——简谈现当代女性书法中的丈夫气[J].新美术,2003(2):80-83.

[7]徐书城.中国绘画艺术史[M].北京:人民美术出版社,2003.