武陵山区崖葬的分布及族属探讨

严奇岩,杨 鸿

(贵州师范大学 历史与政治学院,贵州 贵阳 550001)

武陵山区崖葬的分布及族属探讨

严奇岩,杨 鸿

(贵州师范大学 历史与政治学院,贵州 贵阳 550001)

武陵山区是土家、仡佬、苗、侗等各民族聚居区。各民族经济文化的交流和独特的喀斯特地貌造就了这里丰富的民族文化遗产。其中的崖葬文化是我们研究民族文化与环境的典型“剖面”。武陵山区崖葬多是土家族、仡佬族或苗族祖先的遗存,其分布与喀斯特环境和江河走向密切相关。地域性、民族性、多样性是武陵山区崖葬文化特点,它是各民族在历史发展过程中与地理环境相互适应、相互渗透的产物。

武陵山区;崖葬;喀斯特环境

武陵山脉及其余脉覆盖的地区称武陵山区,也称武陵片区,主要包括湖南省所辖的新晃、芷江、怀化、辰溪、吉首市、泸溪、凤凰、麻阳、沅陵、花垣、保靖、古丈、永顺、龙山、武陵源、慈利、桑植、石门、桃源、临澧、澧县、津市等23个县(市、区);湖北省所辖的恩施市、宣恩县、来凤县、鹤峰县、咸丰县、利川市、建始、五峰等7县(市);重庆市所辖的黔江、酉阳、秀山、彭水、石柱、武隆等6县(区);贵州省所辖的余庆、施秉、镇远、岑巩、铜仁、万山特区、玉屏、松桃、思南、印江、沿河、江口、石阡、德江等14县(市),共50个县(市、区)。[1]该区四周河谷切断,峰岭重叠,岗峦密布,河网众多,历来是民族迁徙的大走廊,成为土家族、仡佬族、苗族和侗族等少数民族聚居区。土家族集中分布于酉水、澧水、清江一带,苗族分布于沅水流域,侗族聚居在沅水上游湘黔交界处,形成土家居西北,苗家居西南,其他民族散居的一个局面。

武陵山区以碳酸盐与碎屑岩多次交替沉积的多溶层结构为主要特色,是我国南方岩溶塌陷最发育的地区之一。[2]独特的喀斯特环境孕育了武陵山区丰富的崖葬文化。武陵山区的崖葬类型多,历史遗存丰富,具有重要的民族学和历史学价值,但相关研究成果微观的多,宏观研究的少见,尽管有学者对土家族地区的崖葬进行整理[3]278,也基本涉及武陵山区,但存在几个问题:一是武陵山区岩墓的研究、整理未见专题研究;二是缺乏从环境与文化的视角进行思考;三是使人误认为这些崖葬都是土家族所有。为此,笔者试从宏观上对武陵山区崖葬文化进行梳理,以期整体上了解武陵山区崖葬的地区分布和民族属性,从而为我们更好地探讨民族、文化与环境的关系提供生动的案例。

一、武陵山区崖葬的分布情况

崖葬或称为岩葬墓,包括悬棺葬、岩洞葬和岩墓等三种类型。[4]194从总体上看,“悬棺葬”分布在福建、江西、浙江、台湾、湖南、湖北、四川、贵州、广西、云南等省。“岩洞葬”主要分布在贵州、广西,而湖北、重庆、湖南有少数分布。岩墓的分布是以四川为中心向外扩散到重庆、湖北、贵州等地。

(一)悬棺葬

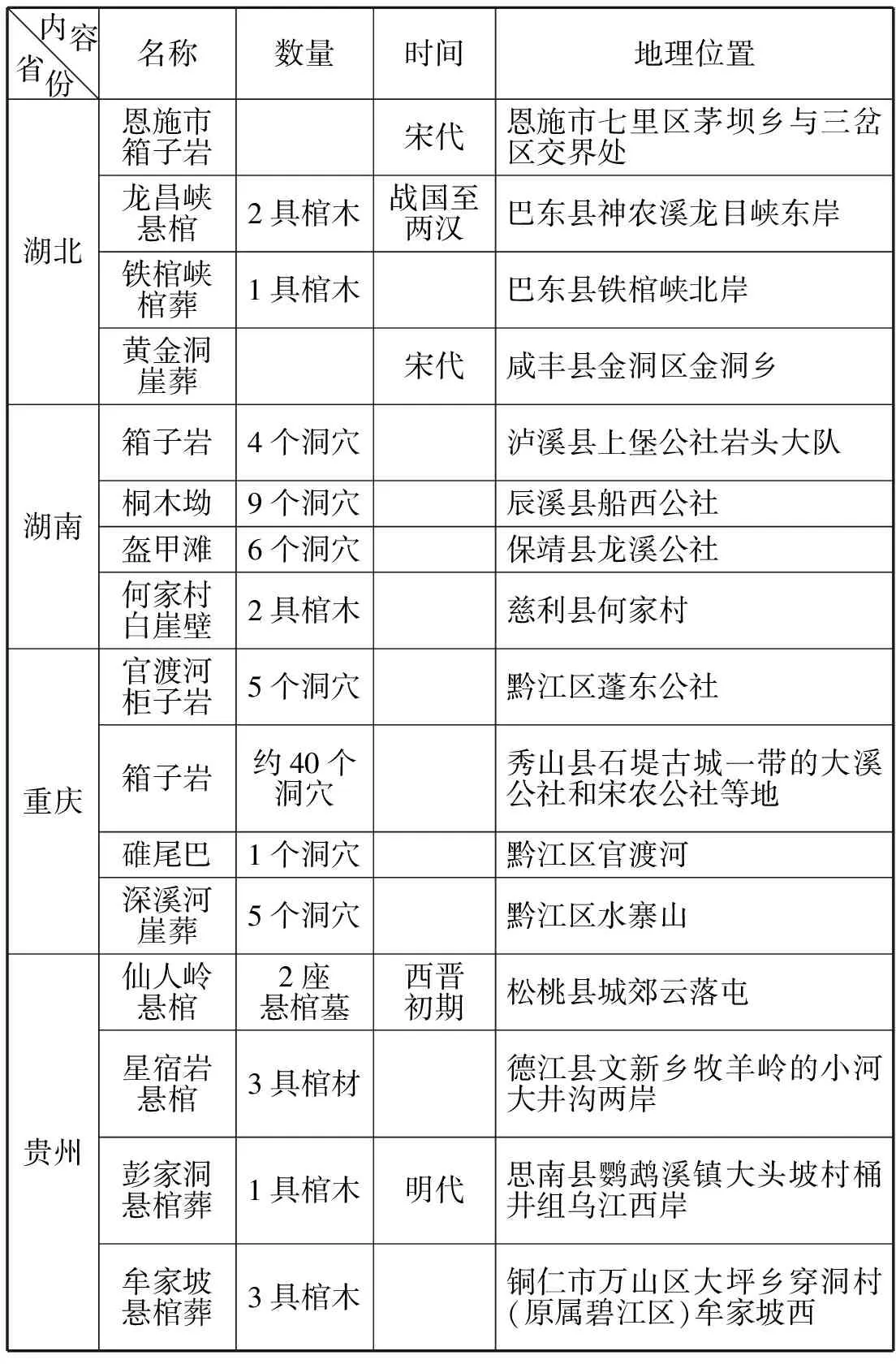

就区域分布而言,武陵山区悬棺葬连成一片,浑然一体,分布密集。

1.湖北武陵山区的悬棺葬

湖北省武陵山区的悬棺葬主要分布在鄂西南的清江流域和鄂西长江三峡流域,约计25处。

秭归县的棺木峡,巴东县龙昌峡悬棺、铁棺峡棺葬等分布于鄂西长江三峡流域。

恩施市箱子岩、咸丰县黄金洞等分布于鄂西南的清江流域。

巴东县龙昌峡悬棺,位于神农溪龙目峡东岸(又名龙船崖),高约200米的绝壁间,有两具棺木清晰可见。一置于崖隙石墩上,距地面约120米,棺长约2米许、高约60厘米,色黑褐;一置于崖中洞穴,距地面约80米,棺材外露短板已毁,长板尚完整,色灰白。[5]496此外,自巴东溯长江上行至铁棺峡北岸高岩墩上,曾置一棺材,黄褐色似铁,名“铁棺峡棺葬”,也被称为“铁棺”。[5]496

鄂西清江流域悬棺葬主要是分布在咸丰县、恩施市、建始县等地,大约有13处。恩施市箱子岩位于七里区茅坝乡与三岔区交界的自然山洞中,其洞距地高约百米。咸丰县黄金洞崖葬,位于金洞区金洞乡,为自然石灰岩山洞。洞口高约百米,其顶上隐约能见一木板插在岩缝中,应试悬棺葬遗迹。[6]该地区悬棺的分布主要是以红砂岩为穴,多临江河。宜昌市境内的分布时间基本是战国中期偏晚;恩施市境内的多为唐宋后期;秭归县悬棺是沿长江南岸分布,由北而南,北端为高处,依北端为序。[3]238

2.重庆武陵山区的悬棺葬

重庆地区的秀山、黔江、酉阳、彭水等处有悬棺葬分布,以乌江流域和酉水流域为中心,共计约65处。

乌江流域悬棺葬的分布有:黔江区官渡河的“碓尾巴”、黔江区水寨山深溪河崖葬、黔江区官渡河柜子岩等。

酉水流域悬棺葬的分布有:以“石堤区”分布为中心的石堤码头、北河大桥、龙梯渡口、三峿溪、鸡公滩等“箱子岩”。

彭山县境内乌江及其支流的悬棺葬分布颇广。地方史志和当地人把凡有悬棺葬的地方均称为“柜子岩”。据实地调查,彭水高谷区,城郊黄荆,岩东犀角岩、麻油滩、郁山镇、龙洋公社等地尚保留悬棺葬遗迹多处。[7]77

酉阳县与贵州松桃,沿河紧邻,在县西南,距县城约30公里双河区的乌江支流小河两岸有悬棺葬遗迹。

秀山县悬棺葬集中于酉水流域石堤区和酉阳县酉酬区后溪公社的酉水沿岸。秀山县石堤箱子岩自古以来便闻名遐迩。石堤区的悬棺葬从石堤区码头开始由东往西,目前能见到悬棺葬遗迹有石堤码头、北河大桥、龙梯渡口、三峿溪、鸡公滩等7处,共有悬棺葬洞穴20余个。[7]88

酉水古为五溪之一,是川、黔、湘、鄂四省边区的水路通衢,因此秀山县石堤在历史上曾为四省交界地的物资集散中心。据陈明芳调查,以石堤为中心的大溪和宋农等地的酉水及其支流梅江河两岸,有悬棺葬洞穴将近40个。[7]83

3.湖南武陵山区的悬棺葬

湖南武陵山区悬棺葬主要沿沅江流域和澧水流域分布,以慈利县为中心,约计约34处,遗址约近百处。

沅江流域的悬棺包括湘西地区的龙山、花垣、保靖、永顺、泸溪以及辰溪、沅陵、桃源等地,且以泸溪、辰溪县一带最为集中,至今仍保存有较多的悬棺葬遗迹。[7]52

沅江支流酉水流域的龙山、保靖、永顺、古丈等地酉水沿岸石灰岩陡峭岩壁上悬棺葬遗迹颇多。[7]53实地调查资料表明,目前在西起龙山里耶,东至永顺镇溪长约200公里的酉水两岸尚有悬棺葬洞穴50个。保靖和永顺又是湘西地区悬棺葬最密集的地方之一,从保靖县城的保靖大桥开始至永顺县柏杨公社南渭大队(旧称南渭州)仅长20公里的河岸绝壁上,还保留有悬棺葬洞穴25个。[7]54

湖南澧水流域的悬棺葬主要分布在慈利县境内。据初步调查,慈利县悬棺葬遗迹有30多处,集中分布在县城以南的龙潭河区和溪口区澧水及其支流的沿岸。[7]55

4.贵州武陵山区的悬棺葬

贵州武陵山区的悬棺葬主要分布于黔东北与川东南、湘西交界的乌江和沅江流域,即历史上所称“五溪蛮”地。典型的有仙人岭悬棺、星宿岩悬棺、彭家洞悬棺葬、牟家坡悬棺葬等处。

松桃云落屯仙人岭悬棺葬,在松桃县城南郊的云落屯仙人岭。仙人岭长约100米,其下为松江河。松江河自西南方向流来,至仙人岭脚下,转弯向东北流去。松江河西岸,为一开阔的田坝。仙人岭距河面70多米,石壁上有若干个人工开凿的长方形壁龛,排列较整齐。壁龛内的棺木多已坠落或腐朽。仅少壁龛残存有棺板,完整的棺有两具。一是在崖壁南端上部的长方形壁窑中,高1.2米、宽3.4米、深0.6米,内置独木船棺一具,船棺中部内侧有人头骨两具,经鉴定,一为男性,一为女性,棺柩外侧有下肢骨两节和一个残破的釉陶碗,棺柩系上大下小的倒棱台体,无随葬品。据复原,棺柩下空与肢骨长度相当,仅能容纳肤骨,可能属二次葬。松桃仙人岭崖棺葬的时代,约距今1660年,相当于西晋初期。[4]203

彭家洞悬棺葬,位于思南县鹦鹉溪镇大头坡村桶井组乌江西岸边彭家洞,1991年曾出土一具杉木棺材,棺木为头大足小的汉族形制,内有干尸一具,遗体上穿戴着七件上等的丝绸衣服,上有刺绣,身体有多处刀伤。据其装束特征及服饰特点应是明代所葬。[8]

牟家坡悬棺葬位于铜仁市万山区大坪乡穿洞村(原属碧江区)牟家坡西南约200米的仙人岭断崖上,距离地面20米,棺木放置在天然的横向洞穴中,原存棺木3具,长2.51米,宽0.81米。现在为县级文物保护单位。

星宿岩悬棺葬在德江县文新乡牧羊岭的小河大井沟两岸。大井沟东岸,在距今河面约5米高处,利用人工将自然岩石凿成一个凹槽,宽约2米,高约2米,其中放置三具棺木,棺木均与岩壁平行。棺木的形制,与今天汉族相同。棺内未发现其他随葬品。[7]93总之,武陵山区悬棺葬分布情况见表1。

表1 武陵山区主要“悬棺葬”分布统计表

(二)岩洞葬

岩洞葬,是一种选择天然的岩洞、岩厦或人工凿成的壁龛作为墓地,放置棺木但不封闭洞口的墓葬。它是我国南方部分地区少数民族古老的葬俗,主要分布在广西和贵州。[9]可见,与悬棺葬比较,岩洞葬葬地的选择是以岩洞为主,岩洞有天然的和人工凿成的,不一定临于大江大河,在葬式上,悬棺葬多数是二次葬,岩洞葬基本是一次葬,二次葬的少见。因洞内尽是棺材,少数民族称为“棺材洞”。[10]由此可见,岩洞葬的选择深受地理环境的影响,尤其是喀斯特洞穴的分布。

武陵山区的岩洞葬主要分布在贵州东部的石灰岩山区,即黔东北一带,湖北也有零星分布。

1.贵州省武陵山区的岩洞葬

梵净山以东地区的德江、石阡县松桃、江口、印江等地,喀斯特地貌以喀斯特低山丘陵和喀斯特洼地、盆地为主,溶丘洼地与溶丘盆地等喀斯特组合地貌类型发育比较典型。[11]溶洞、喀斯特地貌等自然环境是该区岩洞葬得以出现的重要原因。

石阡县已发现岩洞葬有30余处,主要有本庄镇河闪渡袁姓岩穴葬、甘溪乡蟒溪河仡佬族的岩洞葬、均田乡石岩沟、轿子山等地杨姓仡佬的岩洞葬以及大沙坝乡狮子营毛贵墓等。[12]石阡县大沙坝乡架枧坝寨后狮子营峰,孤峰兀立,横亘南北,峰如狮形,峰巅绿丛覆盖,如狮身脊毛。伫立峰脚远眺,群峰汇集,苍碧入云。狮子营峰正中腹部破裂形成岩穴,穴洞成锥角形,上尖下宽,洞高约10米,底宽5米,进洞内150米处为仡佬族毛氏始祖毛贵墓。毛贵于明弘治二年(公元1489)由余庆县迁徙至原属思南府辖之鬼野屯河东毛家寨定居。迄今毛氏族后裔已延至22世,4000多人。1995年正月16日其后人还在洞前左右立有两通石碑,左侧墓碑“始祖考(妣)毛公(婆)”“讳贵(杨)老府(太)君墓”,两侧篆刻毛氏源流。右侧石碑是毛家寨等30个村寨专记毛姓字辈。

德江茶窝沱岩洞葬,在德江桶井乡长坝村茶窝沱的半坡上有一山洞,洞口距地面约5米,洞口已被泥土充填,洞高仅1米,宽约2米。洞内棺木已朽,仅见5块残板。[13]

2.湖北省武陵山区的岩洞葬

湖北省深潭湾周代崖葬墓,位于长阳县隔河岩工程大坝工程区附近的清江北岸悬崖上的深潭湾崖洞内,有近70具崖葬人骨,均无棺材作葬具,东西向放置,大多为仰身直肢葬。[14]另外,宜昌市境内的龙王洞也有分布。龙王洞处因近山脚下有一终年涌泉不止的水洞故名。其悬崖绝壁高100多米。在距河面约50米处有一自然洞穴,内放置棺木,在1990年代时,发现洞内有20具棺材,属于不规则的重叠堆放。[3]237同样在宜昌境内,发现的还有新坪棺材岩,棺木放置在悬崖洞穴中,洞分内外两层,约计30具棺木。[3]237

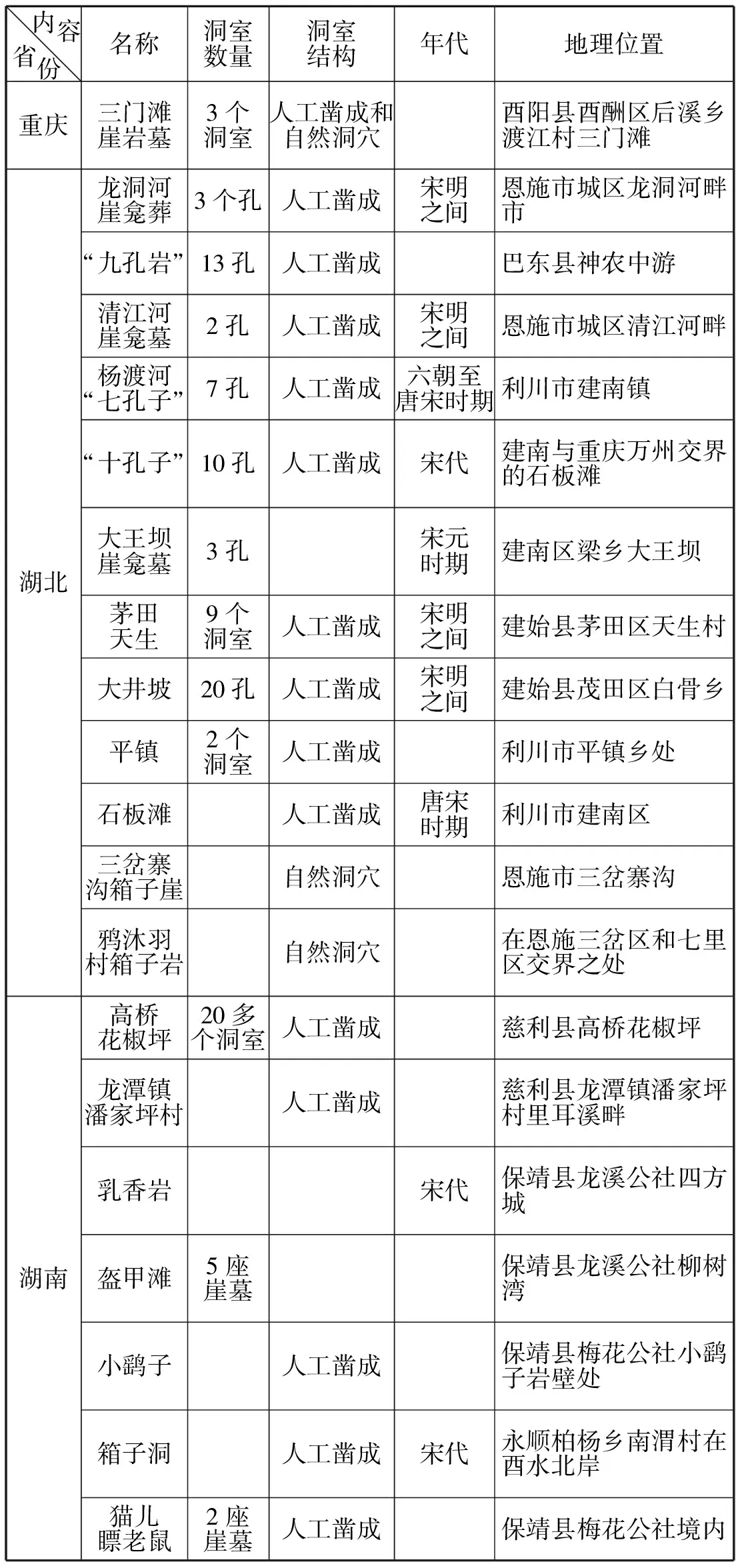

(三)岩墓

岩墓也称崖墓,是不同于悬棺葬和岩洞葬的另一种葬俗,是指人工在岩壁上凿成方形洞穴为墓室的特殊墓葬形制。[15]崖墓多开凿在江河两岸面水背面的峭壁和山坡上,距水面几米至几十米不等,其中以四川分布中心。

学界认为岩墓主要分布在西南地区,东起巫山、巫溪,西至汉源、昭觉,北抵广元,南达云南昭通、贵州遵义的范围内,且以四川盆地中心地带最为密集,其中以岷江中下游、涪江中游三台和川南地区最为集中。[16]表面上看,巫山、巫溪以东的湖北地区不是岩墓的分布区。事实上,湖北省利川、恩施、建始等地有大量的岩墓分布,重庆、湖南存在个别岩墓。武陵山区的岩墓重庆有3处,湖南省有9处,湖北省约24处。

1.重庆武陵山区的岩墓

酉阳县的崖(岩)墓在酉酬区后溪乡渡江村三门滩,酉水河(古名北河)右岸高150米、长1000米的峭壁上,洞成品字形,1号洞离水面50米,二号约高2米,宽约1.5米,深4米,三号洞朽木可见。崖墓葬将殓尸体的木棺置于悬崖峭壁的洞内,洞有人工刻凿或天然之分,此为土家族丧葬特点。[17]

神仙柜,官渡河东岸,距河面约30米,有一凹陷处,凹间用小石块整整齐齐砌了6-7层,其上又用小的砖块砌了一层,小砖块上又砌了6层大的东汉花纹砖。[7]86

2.湖北省武陵山区的岩墓

主要分布在巴东、利川、恩施、建始等地。包括,龙洞河崖龛葬、“九孔岩”、清江河崖龛墓、杨渡河“七孔子”、大井坡、平镇、石板滩、三岔寨沟箱子崖、鸦沐羽村箱子岩等24处。

巴东县的神农中游的罗坪溪东岸岩壁上,凿方形石孔,大小在1.5米到2.5米之间,距地面3至5米,共有13孔,其地名“九孔岩”。现孔内棺椁已不复存在。[5]496

龙洞河崖龛葬位于恩施市城区的龙洞河畔,洞距地面高10于米,为人工凿成,有三孔。清江河崖龛墓位于清江河畔红江桥旁的凤凰山红砂崖壁上,有两孔,皆为人工凿成。一孔为方形,一孔为长条形。[6]这两个崖墓都是利用天然条件人工凿成的。恩施市的崖墓,一类是利用红色砂崖,在临江边的绝壁上开凿洞室,尚浅;一类是利用自然崖壁的洞穴而为之。[3]10利用自然洞穴为洞室的,在罗针乡、三岔有少数发现,恩施市罗针乡的“鱼泊洞”,在甘名溪西岸边,崖质为石灰岩,洞室为天然洞穴。[3]283

利川市分布较多,当地人称其为“孔”,都是凿在红砂崖上。主要有位于建南镇西北红砂崖上的“七孔子”,是人工造成的7个石孔,其洞口外上方刻有风雨槽;还有建南与四川万县交界的石板滩大桥旁的“十孔子”,形与“七孔子”差不多,也是人工凿成的;还有现梁乡大王坝的崖龛墓,也是在红砂崖壁上,有三孔,形制与七孔子差不多,洞室里面还有壁画。[6]

恩施市、利川市崖墓的分布都是以红砂崖凿龛为主,而建始县则是以石灰岩凿龛为主。位于茅田区天生乡榨茨河东岸的天生岩龛墓,主要是利用天然石灰岩人工凿成的,共9个岩龛墓,分横穴式和方穴式。同为建始县茅田区的大井坡榨茨河东岸的大井坡岩墓,在石灰质岩壁上,共20孔,也是人工凿成的,同样也分横穴式和方穴式。[6]在湖北省,这种利用石灰岩的崖墓,目前仅在建始县有发现,其他多为红砂崖墓。

3.湖南省武陵山区的崖墓

主要分布于龙山、慈利和永顺等地。包括高桥花椒坪、龙潭镇潘家坪村、乳香岩、盔甲滩、小鹞子、箱子洞、猫儿瞟老鼠等,约计9处。

龙山紧靠湖北省的来凤,在其境内,发现一处崖葬,洞室大小不一,但均属人工造成,有些是崖葬洞室,有小壁龛,有些有精美而简单的线条和花纹。[3]10慈利县高桥花椒坪,位于高桥乡政府东南的花椒坪,在西溪北岸的石灰崖壁上,大约有人工凿成的洞室20多个。[7]60慈利县境内的龙潭镇的潘家坪村的里耳溪畔,在一绝壁间,有人工凿成的长方形洞室,洞长约2米,高0.5米。[3]258永顺柏杨乡南渭村在酉水北岸,箱子洞高出河床60多米。洞室上口呈弧形,下部水平,洞口高2.8米,底高1.2米,宽3.25米,深1.8~2.1米。洞口上方有柱洞2个,下方一个。据墓中发现物品可知其为宋代所为[3]258(见表2)。

地理环境对一个民族文化的形成具有重要作用。武陵山区是山峦重叠,河流纵横,地貌多样,为崖葬的分布奠定了基础。武陵山区崖葬的分布体现以下特点。

一是崖葬分布与江河走向的关系。武陵山区是以武陵山为纽带,辐射渝、湘、黔、鄂四省部分地区而形成的一个特殊区域。区域内河流纵横,其中部分河流与山脉走向一致,如流经利川、恩施等地的清江曲折北流折向东流,澧水东流。崖葬的分布与江河走向密切相关。江河是古代交通的主要通道,是民族迁徙的大走廊,各民族沿江河迁徙中也带来各自的墓葬文化。悬棺葬和岩墓分布于江河崖壁上,因此,悬棺葬和岩墓的分布与河流流向部分存在一致,如悬棺葬主要集中于湖北的清江流域、重庆的乌江流域和酉水流域、湖南的沅江流域和澧水流域以及贵州的乌江和沅江流域的江河沿岸。岩墓以四川为中心,波及贵州、重庆和湖北等地。岩墓文化沿长江三峡向东影响到湖北巴东、建始县和利川市,沿乌江而上影响到重庆酉阳和贵州道真等地。

表2 武陵山区“岩墓”分布统计

二是喀斯特环境与崖葬的分布。受第四季冰川的影响,该地区石灰岩地形发达,多喀斯特溶洞,悬崖峭壁,山水相伴,这为葬地的选择提供了天然的条件。有众多的石灰岩溶洞,这为崖葬文化的形成提供了地理基础。崖葬葬地选择上因地适宜,就地取材。

三是时间分布上,武陵山区崖葬流行的年代是从战国中晚期阶段开始一直延续到宋元时期,个别地方可能还晚到了明代。[3]276

二、武陵山区崖葬的族属问题

武陵山脉呈东北—西南走向,是乌江水系和沅江、澧水等水系的分水岭。该山区大部属云贵高原向江南过渡的地带,地势高亢,地形多变,岩溶地貌发育,山体切割幽深。历史上,武陵山旧称五溪蛮地,是苗族、土家族、侗族、瑶族等少数民族聚居的地方。受地理环境、社会环境等因素的影响,武陵山区酉水与清江之间,为历史上土家族的主要聚居区,同时也是历史上苗族广泛散居之地。武陵山区中部辰水与酉水之间,为历史上苗族的主要聚居区。武陵山区南部辰水以南至武陵山区的南界,为历史上侗族和一部分苗族的主要聚居区。

武陵山区的悬棺葬、岩洞葬和岩墓的族属问题值得探讨。关于悬棺葬的族属文献记载为五溪蛮所有。(唐)张鷟《朝野佥载》云:“五溪蛮,父母死,……(馀)于临江高山半肋凿龛以葬之,自山上悬索下柩,弥高以为至孝”。[18]又南宋朱辅的《溪蛮丛笑》载:“五溪之蛮,皆盘瓠种也,聚落区分,……今有五,曰苗、曰瑶、曰僚、曰伶佬、曰仡佬,风声习气,大略相似。”[19]这里的伶人指侗族先民。“五溪蛮”是因辰水、酉水、巫水、武水和沅水而得名。[19]而“五溪蛮”恰好跨越武陵山区,武陵山横贯境内。这表明悬棺葬与“五溪蛮”存在一定的关联,“五溪蛮”是民族的复合体,与今天的土家族、苗族、瑶族、侗族和仡佬族等有渊源关系。

侗族的悬棺葬记载见于明郭子章《黔记》说“峒人,性多忌,喜杀,出入夫妇必偶,挟镖弩自随。饮食辟盐酱,溽暑男女群浴于河,冬月茅花为絮以御寒。……人死则置山洞。石阡司亦有之”。岑巩县水尾镇驾鳌树的狮子口崖洞,为腊岩寨侗族张姓先人墓地,天马镇后所平丰黄姓寨旁也有侗族洞葬墓穴遗迹。[20]说明侗族也有悬棺葬习俗。

明田汝成《炎徼纪闻》也说仡佬“殓死有棺而不葬,置之崖穴间,高者绝地千尺,或临大河,不施蔽盖,以木主若圭,罗树其侧,号‘家亲殿’”[21]。明代郭子章《黔记·诸夷》记载:“仡佬,殓死有棺而不葬,置之崖穴之间,高者绝地千尺,或下临大河,不施蔽盖。以木立栝圭,罗树其侧,号曰‘家亲殿’。”这里葬堂或家亲殿是指仡佬族的悬棺葬。可见,贵州武陵山区的悬棺为仡佬族所有。

岩墓主要分布在鄂西、湘西、渝东南、黔东北。鄂西崖墓,朱世学认为与濮僚有关,主要是濮僚民族的后裔与巴人(土家族)与汉人逐渐融合的,遂被称为“蛮佐”。[21]谢心宁认为湘西酉水流域崖墓的族属当是土僚或仡佬[22]。因此,湘西的崖墓多是仡佬族和土家族的遗存。而渝东南的彭水、黔江、石柱、酉阳、秀山等地崖墓的分布,更多是“五溪蛮”及其后裔的遗存。李飞认为其因应是唐宋时期生活在当地的“五溪蛮”及其后裔的遗存。[23]总之,学术界多数认为武陵山区的崖葬多是土家族、仡佬族或苗族祖先的遗存。

结语

武陵山区地处华中,连接东西,沟通南北的主要位置,历史上是各民族频繁交往的地区,区内聚居着土家、仡佬、苗、侗等民族。土家族主要聚居在清江与酉水之间;苗族主要在辰水与酉水之间;辰水以南为侗族和部分苗族的聚居区。多民族的聚居,体现文化复杂性的同时,也显现了民族间的包容性及民族关系的融合性。各民族经济文化的交流和独特的喀斯特地貌造就这里丰富的民族文化遗产。其中的崖葬文化是我们研究民族文化与环境的典型“剖面”。

喀斯特环境的特殊性、多民族聚居的复杂性,致使此区域的崖葬文化具有民族性、地域性和多样性。地域性、民族性、多样性是武陵山区崖葬文化特点,它是各民族在历史发展过程中与地理环境相互适应、相互渗透的产物。

[1] 何义发,王柏泉.武陵山区薇菜[M].北京:中国农业科学技术出版社,2006:36.

[2] 柴换波.武陵山区古代文化概论[M].长沙:岳麓书社,2004:11.

[3] 邓辉.土家族区域的考古文化[M].北京:中央民族大学出版社,1999.

[4] 席克定.灵魂安息的地方——贵州民族墓葬文化[M].贵阳:贵州人民出版社,1990.

[5] 湖北省巴东县志编纂委员会.巴东县志[M].武汉:湖北科学技术出版社,1993.

[6] 王晓宁.鄂西的悬棺葬[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,1998(2).

[7] 陈明芳.中国悬棺葬(第二版)[M].重庆:重庆出版社,2004.

[8] 贵州省博物馆考古研究所.贵州田野考古四十年(1953-1993)[M].贵阳:贵州民族出版社,1993:434.

[9] 杨昌文.黔南苗族岩洞葬浅识[J].贵州民族研究,1995(3).

[10] 李飞.生死之间——贵州的岩洞葬[J].四川文物,2010(5).

[11] 屠玉麟.独特的文化摇篮:喀斯特与贵州文化[M].贵阳:贵州教育出版社,2000:13.

[12] 贵州省民族事务委员会,贵州省民族研究所.贵州“六山六水”民族调查资料选编:仡佬族、屯堡人卷[M].贵阳:贵州民族出版社,2008.

[13] 席克定.黔北岩葬调查纪要[M]//贵州省博物馆考古研究所.贵州田野考古四十年1953-1993.贵阳:贵州民族出版社,1993:319.

[14] 王善才.清江流域隔河岩工程区商周遗址与崖葬墓[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴1990.北京:文物出版社,1991:273.

[15] 严奇岩.“七孔子”崖墓群的地区分布与文化内涵[J].中华文化论坛,2016(2).

[16] 罗二虎.四川崖墓的初步研究[J].考古学报,1988(2).

[17] 酉阳县志编纂委员会.酉阳县志[M].重庆:重庆出版社,2002:503.

[18] (唐)张鷟.唐宋史料笔记丛刊 朝野佥载[M].北京:中华书局,1979:10.

[19] 陈明芳.湘西悬棺葬与仡佬族[J].贵州民族研究,1985(3).

[20] 黄透松.岑巩县民族志[M].贵阳:贵州人民出版社,1991:209.

[21] 朱世学.鄂西南悬棺的时代与族属考辨[J].四川文物,1993(2).

[22] 谢心宁.湘西酉水流域崖墓考察[J].吉首大学学报:哲学社会科学版,1981(1).

[23] 李飞.贵州崖葬略论[J].贵州民族研究,2009(1).

责任编辑:毕 曼

2016-08-15

2013年度国家自然科学基金项目“喀斯特环境与贵州民族墓葬文化研究”(项目编号:41361039)。

严奇岩(1971- ),江西萍乡人,男,教授,博士,硕士生导师,主要研究方向为民族史和西南历史地理;杨鸿(1990- ),贵州毕节人,主要研究方向为民族史。

C953

A

1004-941(2016)05-0065-06