有关唐山大地震的文学表达

马良

有关唐山大地震的文学表达

马良

四十年,并不是一段多么久远的光阴,但是,只有亲历者才能更深切地知道唐山大地震曾有过怎样的残酷与惨烈。被压在废墟下的,不仅仅是大地震遇难者或幸存者,还包括更多唐山人民的生活和命运,以及整座城市。基于此,在唐山抗震四十周年之际,《唐山文学》刊出的这期专号,旨在突出对唐山大地震的文学表达,将城市当做人物一样对待,不仅是为了无法忘却的纪念,更是为了那一段艰难的岁月,那一段曾经真切存在过的生活。

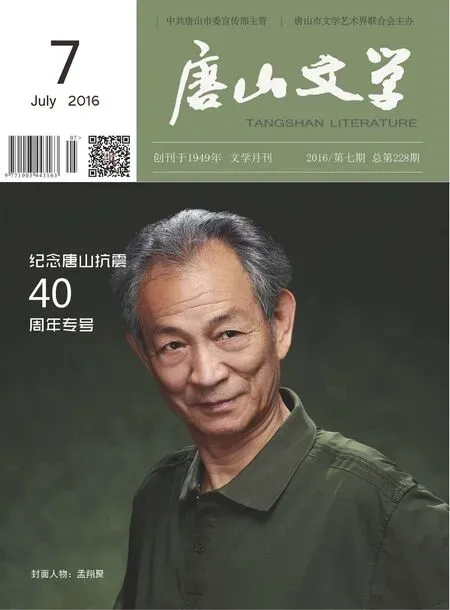

特别推荐的两部非虚构作品来自孟翔聚与王立新两位老作家,两部作品均从城市的角度着手,一方面描述大地震带给唐山的巨大灾难以及人们不懈自救、解放军等各方面救援的真实场面,另一方面从城市恢复与发展入手,历数大地震后唐山建设成就,直至曹妃甸开发与城市转型发展,大场面和小场景内外结合,写得很精彩。

非虚构类文章中,一种是自传,如《震中轶事》《大院记忆——写在唐山大地震四十周年》《浴火重生的记忆》等,另一种是亲身经历,或直接以描写他人为主的作品,如《大殇无泪——大地震中的中共唐山地委大院》《贾邦友——井下带领工人走出地震惊恐的人》等。这部分作品,借助了小说及散文里一些特定技巧,主要体现在较多使用了场景表达、丰富的对话、人物的细节描写等等,正是这些技巧让作品变得扣人心弦,让读者身临其境,甚至潜藏在某个特定角色之中。

虚构类文章中,小说《天伦》以几十年的时间跨度,12万字的篇幅,表现了前后两代人因大地震而产生出的人生变故。《震后40年点滴》是具有废墟诗人之称的徐国强,对几十年来自己有关地震诗歌的思想与艺术、创作与记忆的串联,以诗人视角解读灾难、审视人性、述写重建。诗人的视角延展到生活的各个层面和细节,如参加老友孙子婚宴、办公室对面一院子的玉兰花、“在此零售飞翔”的广场卖风筝摊点等等。面对这些,徐国强坦然:“40年应当写一部大事记,而我只是记录了一些细节。尽管,更多的时候,漫长和悠久就是靠细节存在的。”在这部分作品中,除以唐山大地震为背景外,还包括以汶川地震、玉树地震为背景的写作,《我的好兄弟卡尔》中,描写了汶川抗震救援队员与搜救犬卡尔之间的深情故事,作为一只搜救犬的卡尔面对灾情悲悯之心亦然,为保护搜救队员和压在废墟下的小男孩而被砸断了一条腿。

将环境作为水平面,个体视为垂直面,他们交集产生的线,构成文学表达的特殊魅力,随着时间的推移,有关唐山大地震的文字,会进一步贴近文学的表达方式,也会因这种方式而变得愈加真切、生动和持久。

时光微凉,滤去了岁月所有的粉尘铅华,在似水流年中彰显出那份记忆中的情结与明净。有关唐山大地震的故事,定然还有许许多多,无论是我们亲眼所见,亲身经历,抑或道听途说,交融在一起,构成了记忆的大网。每一段时间节点都是一个故事,是我们和唐山这座城市难忘的成长。

封面人物:孟翔聚,河北雄县人。中共党员。1961年毕业于河北气象专业学校,1966年又毕业于北京函授学院中文系。历任唐山地区气象局干部,唐山专署农办干部,唐山文联组联部部长,《冀东文学》编辑,《唐山文学》副主编,唐山电影电视艺术家协会主席。1962年开始发表作品。1990年加入中国作家协会。文学创作一级。著有散文集《栗花香》,诗集《杂芜集》,报告文学集《人生变奏曲》、《唐山风骨》,长篇纪实小说《苦履人生》,影视文学集《天使》,电视剧《唐山的故事》、《谁是被告》,电视专题片、电视报告文学20余部。报告文学《维纳斯,举起你的双臂》获河北省首届金牛文学奖,《福星桥》获河北省改革题材报告文学奖,电视剧《唐山的故事》获河北省“五个一”工程奖。