探索中的当代学院艺术教育

李逦菁

7月,适逢毕业季,湖北美术学院美术馆成功举办了主题为“我们+”的本科毕业生优秀作品展。继2016年研究生与本科生毕业展之后,此次展览再次引起了公众对学院当代艺术的好奇与关注。

美术学院无疑是当下艺术人才的主要输出源,也是一个地域当代艺术的生态表现。而当代艺术在现今社会中,除了具备与传统艺术作品一样的审美功能之外,更多地担当了社会话题的角色。自20世纪中叶以来,艺术借由各种实验性、批判性或参与性的模式推陈出新,让当代艺术在循序渐进与饱有争议中逐渐深化。但由于审美理解的滞后性,当代艺术往往留给公众的是疏离与孤立的印象。似乎也正是这种距离,加强了公众对当代艺术的期待。

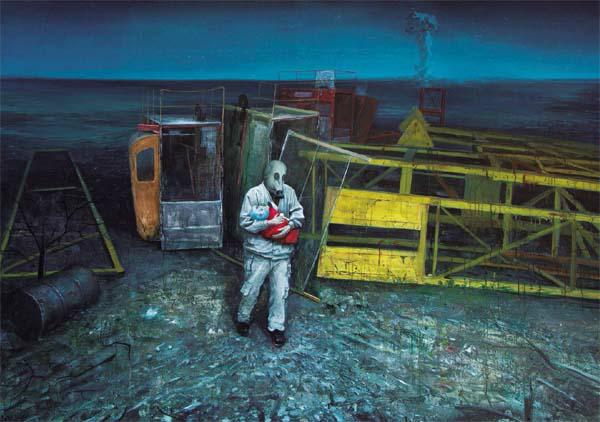

《父子》 唐伟 布面油画 150×200cm 2015年

这种期待在某一程度上影响了当代艺术在学院内的持续升温。同样,毕业展,也是大学四年专业艺术教学的成果展,势必反映出“教”与“学”的关系。实际上,在学院外,随着美术馆、艺术机构展览活动的日益增多,媒介方式的变换,从展厅空间到头条热搜,传统美术学院在教学上面临着当代性对于它的冲击和挑战。如传统与创新、跨界视野,还有热门的虚拟交互等,艺术不仅与其他学科更紧密地联系在一起,还在本领域的各层面中得到形式上的突破与延展,在展厅中我们欣慰地看到了与以往不同的转变。壁画与综合材料绘画系王丽楠作品《巛》,即川,利用石英白沙和中国墨塑造出黑白意境。大小各异、复杂多变的山石组合加深了传统脱胎漆工艺的制作难度,却也极好地诠释了以山塑水、以水造石、以石积山三者相互转化的东方美学。雕塑系潘悦作品《墨·非墨》,将媒介与观念结合进空间营造方式的表达之中,以墨为媒、簇为阵,盛墨之盘为映照,营造具有张力的空间。不仅如此,雕塑、油画专业的部分作品亦通过行为的方式用装置或影像呈现;还有努力去构造出作品奇异的视觉观感。归根结底,就今天学院艺术教育的内外发展现状来看,媒介传播方式的改变,图像系统的更新,都推动着当下视觉生产的变革,因此,该展直观地表现出一种现象:那就是无论传统艺术学科,还是近年来增设的新兴专业,都在经历一场深刻的视觉文化转型。

《石狮》 王韬 纸本水彩 78×100cm 2016年

视觉文化的转型同样也存在着内因。90后的毕业生们在艺术创作中更多追求的是个性的生发,这一点与过去背负着集体意识的前辈有所不同,在展览中尤为明显。版画系钱楠楠水彩插画系列作品《星期天》以透明的水彩和高密度的肌理造就了柔美的少女气息和虚实相映的画面特点,意象化的景物对应了个人生活状态,但并不强调作品背后的深意。除此之外,这类现象与艺术专业教学也有必然联系,当代艺术教学中强调的是学生在课堂之外自主自觉的消化和生长。所以,即使是出自相同的专业或同一工作室的学业背景,却有着独立的坚持与钻研轨迹。同时,在一个多元混合、互渗互融的文化环境中,个性标榜已然成为了年轻人自我认同的一种方式。他们并不计较风格趣味与图示符号,博采众长是对传统的继承,标新立异见其紧扣时代脉搏。于是,写实的、抽象的、隐喻的、流行的,贴近生活的架上绘画、雕塑、装置、影像与各类设计作品遍布展厅内。

《暮光之城》 谭琦瑞 纸本水彩 81×113cm 2016年

艺术的属性决定了其不能与简单的职业规划划等号。从展览中,可以看到学院艺术教育不是浮于技法的教授,而是传授“我”、“我们”和世界与共的感受力。至于材料、媒介、理论等不是工具与跳板,而是对话古今、活化未来的路径。对于艺术的未来,我们不必急于判断,留给青年一代去塑造未知的答案。

责任编辑 吴佳燕