回到源头:马和之诗经图

祝勇,故宫博物院副研究馆员、北京市作家协会理事。曾任美国加州大学伯克利分校驻校艺术家,第十届全国青联委员。主要文学作品有:《血朝廷》、《纸天堂》、《辛亥年》、《故宫的风花雪月》等。获郭沫若散文奖、十月文学奖、朱自清散文奖、在场主义散文奖、百花文学奖、黄河文学双年奖等。

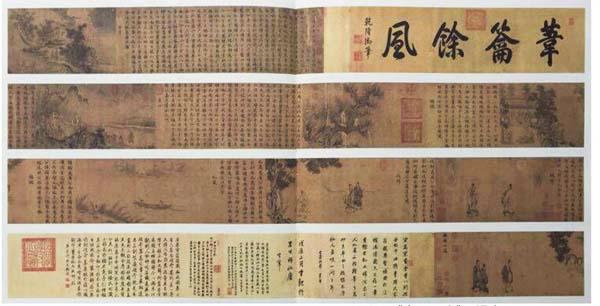

马和之 《豳风图卷》 绢本 25.7×624cm

一

“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”

河流、鸟鸣、美女、君子。这几个意象,把我们带回中国艺术长河的上游。

那是一个黎明,世界空阔,飞鸟带着清越的叫声划过天际。树林里的每一片叶子都湿漉漉的,万物生长显出自然焕发的本能。女人的身影从岸边闪过,轻风吹起,裙衫拂动,河水逆光勾勒出她身体的线条,让打量她的男子怵然心惊。这是我们这个民族的文化经典为我们描述的最初的画面。

比世界上任何国家的经典都美。

上帝说,要有光。

其实,时光并没有光,它有时只是一条幽暗的隧道。

在我们的文明里,《诗》才是光。

对于《诗》,中国人给予了圣经般的地位,称作:

《诗经》。

二

以图像的方式再现《诗经》的内容,其实古已有之。战国时期的一些青铜器上的纹线和图案,许多都可与《诗经》的内容互证。到了汉代,又有职业画家出场,用一只画笔,把人们的目光引向两千年前的时代。东汉画家中,刘褒画过《大雅》,画过《邶风》,卫协也画过《邶风》。到魏晋南北朝,画诗经图者,数量亦十分可观。

“至南宋,诗经图忽如一树花朵因风吹开”{1},越来越多的画家以绘画的方式表现《诗经》的主题,钱塘人马和之所描绘的,应该是其中最有代表性的。扬之水先生称他的诗经图“前无古人,后无来者”{2}。

马和之诗经图,是马和之一系列《诗经》主题绘画的总称,故宫博物院藏有多幅,比如《豳风图卷》《唐风图册》《小雅节鹿鸣之什图卷》《小雅节南山之什图卷》等,此外,还有许多诗经图分藏台北故宫、上海博物馆、辽宁省博物馆等处。

我最喜欢的,是《豳风图卷》,因为《豳风》饱含着山野草泽的自然气息,人在田野间劳动,在河边谈情说爱,人就是自然的一部分。我感到有长风吹过两千年的时空,在南宋的纸页间回旋,依然轻风袅袅。风声中,有蟋蟀的鸣声、蝈蝈的弹跳声、田野里的杂语声,还有人们采桑割苇、获稻酿酒的声响。在所有声响的空隙里,还有人在做梦,关于爱情的梦。那梦藏在她的身体里,像一株不动声色的植物,暗自生长,会在某一个季节,开出满枝粉白的花朵。

诗让我们遐想,遐想古人内心和世界的鲜美透明。那时的世界,天空中没有pm2.5,河流中没有工业污水,背景无比地单纯,连语言都是干净的。所以才有了《豳风》里“七月流火,九月授衣,春日载阳,有鸣仓庚”这样明朗的诗句,甚至连做爱都毫不掩饰。《豳风·九罭》,以一位女子的口吻,大胆表达了与一位男子的性事,男子离去,她竟悄悄收藏起他的衣袍。这让我想起茨威格的小说《一个陌生女人来信》中,女主人公对于那个曾有短暂肌肤之亲的男子,眷恋到要偷偷收藏他吸烟时落下的烟灰的程度,有人批评茨威格虚构过度,但茨威格不会想到,几千年前的中国诗歌,为他的描写提供了例证。

这样的心绪,绘画是难以表达的,就像一部名著改编的电影,主人公一出场就会让人失望,人们想到的是那个演员,而不是角色本身。扬之水说:“比如《唐风·绸缪》‘今夕何夕,见此良人,其中的婉转之意,写作散文,译作白话,都无法忠实表达,形诸丹青当然更教画家踌躇。”{3}

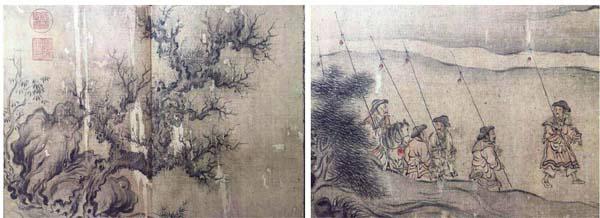

但相比之下,马和之《豳风图卷》还是好的。这不仅因为整个长卷中洋溢着古风,每个人的表情、神貌,都是我们想象中的古人的样子,更因为他没有对《诗经》的意象进行机械的图解,而是对原诗进行了剪辑和改编。比如《豳风·七月》里,没有过多描述农人们大干快上的劳动景象,而是更侧重于劳作后的歌舞酣饮,以及要出嫁少女的愁怅,以此为反衬劳动本身的艰辛与快乐。《豳风·九罭》里,更没有赤裸裸的床上镜头,出现在画面中的是悠闲的捕鱼人(渔网无疑是对情网的隐喻),还有沙洲边飞翔的大雁,空茫的江景,展现出女子辽阔的荒凉。

因此,马和之诗经图,是实的,也是虚的,那份虚,是留白,也是诗意。

马和之 《豳风图卷》局部

三

艺术家的目光,通常都是瞄准未来的,这固然适用于中国古代艺术家,但与此相比,他们似乎有着一种更加强大的冲动,就是回望从前。因为在他们的观念里,理想的社会,并不存在于未来,而存在于古代,那才是中国人道德和价值的真正来源,所以孔老夫子说:“郁郁乎文哉,吾从周。”{4}这句话,包含着许多内容,其中有:对现实的不满、对过往的怀念、对时光流逝的忧伤……

葛兆光先生在《中国思想史》里说:“除了少数极端的现实主义者如韩非等人之外,大多数以批评为己任的知识阶层中人由于对自己所处时代的不满和埋怨,常常把遥远的古代当成了寄托理想的时代,在想象中寄寓了太多的理想色彩,把眼前实有的心情转化为遥远的渴慕,再把幻想中的遥远的故事作为眼前世界的镜子。于是,在他们笔下,上古往往是美丽而恬静的,就像陶渊明笔下的桃花源,《礼记·礼运》里说,古代是一个大同社会,在那个时代,‘天下为公,选贤与能,讲信修睦……老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆在所养。《鹖冠子·备知》中则说,那时代里,‘山无径迹,泽无桥梁,不相往来,舟车不通,……有知者不以相欺役也,有力者不以相臣主也。尽管他们也知道那时代‘民茹草饮水,采树木之实,食蠃(luǒ)蠬之肉,实多疾病毒伤之害,但那时候的心情是平静的,生活是安定的,人们是平等的,思想是简单的,正如《淮南子·齐俗》中所说的那样,这是一个恬澹的时代,‘民童蒙不知东西,貌不羡乎情而言不溢乎行,其衣致暖而无文,其兵戈铢而无刃,其歌乐而无转,其哭哀而无声。凿井而饮,耕田而食,无所施其美,亦不求得,也就是说,那是一个混沌而淳朴的世界。”{5}

马和之就是以绘画的方式,向《诗经》的古老时代致敬。这幅具有古代田园风格的《豳风图卷》,除了前面提到的《七月》《九罭》,还有《鸱鸮》《东山》《破斧》《伐柯》《狼跋》几段,都试图再造周代的历史和生活现场,让那个消失的理想国,在他们的绘画里,获得一份物质性的凭证。

这样的“复古”意图,从中国绘画史的初始阶段就显露无疑,以后的画家,无论身处哪个朝代,都始终“不忘初心”。于是,历史题材绘画,在中国绘画史里成了一大主流。在故宫博物院里,就藏着东晋顾恺之《女史箴图》卷、唐代佚名《伏羲女娲像图》轴、宋代马远《孔丘像图》页、佚名《孔门弟子像图》卷、李唐《采薇图》卷……

如果把时间放大,我们还会看到更多的历史题材,被后世画家一遍遍地演绎,除了《诗经图》,还有兰亭修禊、东篱赏菊、西园雅集,而“辋川”“赤壁”“孝经”等,也“都成了绘画史中活跃的要角”{6}。著名的《清明上河图》,自北宋张择端,明代仇英,一路画到了清代的宫廷画家。它们是中国画家心头的《巴黎圣母院》《战争与和平》,唯有一遍遍重拍,方解心头之恨。不是旧瓶装新酒,而是新瓶装旧酒,那瓶,是每一代艺术家的心性与技巧,那酒,是丢不掉的古老价值。

或许,这正是“经”的意义,它是我们内心的坐标、一个永不偏移的原点,它让中国的艺术走了千里万里,都不会忘掉自己的出发之地。

四

马和之诗经图,是以手卷的形式绘制的。

精制的手卷,纤细、漫长,与他们走过的道路相近,与时光相近。

不仅《诗经图》,中国艺术史上不知有多少经典之作,像唐代阎立本《步辇图》、周昉《挥扇仕女图》、五代顾闳中《韩熙载夜宴图》、北宋李公麟《临韦偃牧放图》、赵佶《雪江归棹图》、王希孟《千里江山图》、张择端《清明上河图》、南宋米友仁《潇湘奇观图》、元代黄公望《富春山居图》(以上均藏于北京故宫博物院)等等,都采用了手卷的形式。

手卷,是中国艺术家的一个独特的发明,从我们今天能够见到的最早的绘画——顾恺之《洛神赋图》卷、《女史箴图》卷(尽管都是后世摹本)就有了,据说是由秦汉的“经卷”、“卷子本”演化而来的。它使一幅图画,有着相对固定的高度,同时有着可以无限延长的长度(宽度),使它的内容,几乎可以无限地展开——手卷的高度一般在三十到五十厘米之间,从南宋开始,一般的手卷高度都将近三十厘米,长度有的却能达到二十米以上。

有朋友会问,如此又窄又长的画,该怎么挂呢?实际上,当时的手卷,是不会挂在屋子里的,一般会把它卷收起来,系上绳带,放在画筒里,或摆在书架上。闲暇时,就把它放在书案上,解开绳带,一节节地展放。

这正是中国绘画的迷人之处,因为卷收与展放所带来的视觉体验,是西方硬框式绘画所没有的。西方的美术作品无论怎样浩大和绚烂,都是一览无余的;相比之下,中国古典式长卷,则多了几分隐藏与含蓄,那正是中国人文化性格的体现,半含半露,半隐半显,中国式园林、戏曲、爱情,莫不如此。

更重要的是,西方绘画,无论尺幅多么巨大,都是有极限的。而手卷的长度,是没有限制的,只要画家愿意,他可以把画的长度无限地延续下去,当然没有一个画家真的这样画,但至少手卷带来了一种无限感,像山川江河,即使在一个有限的视线范围里,我们也能感受到它的流动与延长。

台湾美学家蒋勋在描述长卷的展开过程时写道:“在画卷展开的过程中,观赏者一面展放左手的画卷,一面收起右手的起始部分。右手收卷着过去的视觉,左手展放着未来。在收卷与展放之间,停留在我们视觉前的是一米左右的长度,等于两手张开的距离。这一米左右的长度,在与我们视觉接触过程中,有千万种不同的变化,它分分秒秒在移动,和前后发生着组合上各种新的可能。有时,这一米左右的长度被观赏者固定下来,放在桌面,单独成为一个欣赏对象,又是一幅完全独立的绘画……在卷收与展放间,正配合着中国对时间与空间的认识。时间可以静止、停留,可以一刹那被固定,似乎是永恒,但又不可避免地在一个由左向右的逝去规则中。我们的视觉经验,在浏览中,经历了时间的逝去、新生,有繁华,有幻灭,有不可追回的感伤,也有时时展现的新的兴奋与惊讶。”{7}

也就是说,静止的手卷,与观者的手相结合,可以产生律动。它变成了磁带,变成了我们在电脑上看到的电影,可以正放,也可以倒放。时间和空间,都变得可以被掌控。换句话说,在手卷里,我们感受得到时间和空间的流动,但它们是可以回溯的,只要我们愿意,我们完全可以向相反的方向收卷画幅,让流逝的时间与空间在纸页上重现。“逝者如斯夫,不舍昼夜。”{8}一代代的思想者,都曾被时间的流逝所挫伤,因为时间代表着事物的一去不返,但中国的画家,用一卷轻轻的纸页,就抵消了时间带来的伤害,带我们悄然回到世界的源头。

除了手卷,不可能再有什么形式与诗经图如此相得益彰。

五

在时间的进程中,用来回放《诗经》场面的诗经图本身,也成了经典,被历代画家临摹和重绘。在宋代,就有一批画院画家,画了一堆诗经图,署名皆是“马和之”。到清代,有萧云从《临马和之陈风图》,构图笔法均仿马和之,这十开一套的册页,现存台北故宫博物院。当然最有名的,还是清高宗乾隆组织画院画家,完成了一组浩大的《毛诗全图》,向伟大的《诗经》传统,同时向参与到这个传统中的马和之致敬。

“关关雎鸠,在河之洲。”一幅手卷,其实就是一条河,我们永远看不到它的全部,但我们都知道它是一个连续性的整体,它的每一个细小环节,都是从遥远的源头演变而来的。

注释:

{1}扬之水:《马和之诗经图》,见《物中看画》,第46页,北京:金城出版社,2012年版。

{2}扬之水:《马和之诗经图》,见《物中看画》,第46页,北京:金城出版社,2012年版。

{3}扬之水:《马和之诗经图》,见《物中看画》,第62页,北京:金城出版社,2012年版。

{4}孔子:《论语》,见陈晓芬、徐儒宗译注:《论语·大学·中庸》,第32页,北京:中华书局,2011年版。

{5}葛兆光:《中国思想史》,第一卷,第7 — 8页,上海:复旦大学出版社,2009年版。

{6}石守谦:《〈洛神赋图〉:一个传统的形塑与发展》,见邹清泉主编:《顾恺之研究文选》,第97页,上海:上海三联书店,2011年版。

{7}蒋勋:《美的沉思》,第218页,长沙:湖南美术出版社,2014年版。

{8}孔子:《论语》,见陈晓芬、徐儒宗译注:《论语·大学·中庸》,第105页,北京:中华书局,2011年版。

责任编辑 吴佳燕

——以《明仿米芾行书明道观壁记卷》为例