永昆曲牌与明清曲谱

——以《琵琶记·吃糠》为例

■王志毅

永昆曲牌与明清曲谱

——以《琵琶记·吃糠》为例

■王志毅

据文献记载,温州在明代就已经与昆山曲家有过联系,至少在清代已有昆腔戏班演出。虽然,永昆有史以来无任何曲谱流传,但不能否认永昆与明清昆腔之间的渊源。永昆在声腔方面,因受地方文化生态的影响,有其自身的地方特色,但始终不能割舍与曲牌体戏曲的历史传统。昆腔系统的剧种都有其“母核”般的同一性,有深厚的历史积淀。永昆作为中国昆腔的一个分支剧种,与其他昆剧同属南曲系统,其间有太多的亲缘关系。明清是昆腔发展的重要时期,永昆所用剧目、曲牌与宫调与明清曲谱一脉相传,这种同一性将是永昆曲牌考源的重要依据。

曲谱 曲牌 永昆 明清

温州古称永嘉郡,后州县分治,温州设永嘉县,古代永嘉与现温州同义,所以“永昆”又称“温昆”。永昆的流传区域以现温州地区的永嘉、瑞安、平阳等地为中心向四面辐射,北至台州、温岭,西至丽水、松阳,南部达福建的福鼎、霞浦一带。是流行在浙江东南沿海的四大剧种之一。昆剧何时流入温州,文献并无明确记载。据《中国戏曲志》描述:“元末明初时期,《琵琶记》作者高明与昆山著名清唱曲家顾阿瑛有交往。”[1](P.92)又据《江东白芋》记载,明嘉靖三十二年,《浣纱记》作者梁辰鱼曾南游温州(永嘉),即“余幼有游癖,每一兴思,则奋然高举。癸丑之岁,南游永嘉,道经兰溪徘徊江岸”[2](P.363)。 清·梁章钜《浪迹续谈》云:“比年余侨居邗水;就养瓯江,时有演戏之局,大约专讲昆腔者,不过十之三,兴余同嗜者,竟十之七矣。”[3](P.347)这说明温州在明代就已经与昆山腔有联系,并至少在清代已有昆腔戏班演出。

林天文先生曾叙述:永昆声腔没有任何工尺(工尺谱、简谱或任何曲谱)记录在案[4](P.5)。这是因为永昆有史以来,师徒传承全靠“三点指”谱式,即“乌佬谱”①的言传身教,口耳相传。1957年原巨轮昆剧团改为永嘉昆剧团,为恢复演出需要曲谱,由陈达辉、徐剑鸣、叶志钦三位乐师协同演员口述笔录,边演边录。至1963年,六年时间共录下近六十本(包括刊定本和俗本)大戏唱腔音乐曲谱,包含数百只曲牌,没有宾白,均属简谱。后林天文先生主编《永昆曲谱集成》(简谱本)(浙江古籍出版社,2014年版)正是依据“乌佬谱”和“口述笔录”整理而成。即便如此,永昆也不能割舍与明清曲谱之渊源关系。

又有学者认为:“顺口可歌”的原生态艺术继承延伸而来的永昆在声腔方面自成格局[5](P.57)。依据《中国戏曲音乐集成·浙江卷·温州本(8—13卷)》统计永昆曲牌231支,除几首属新创作之外,其他皆能在明清曲谱中找到其原型。虽然,永昆受其地域语言、音调以及民间生活等不同文化生态的影响,在字读、运腔以及舞台表演上有其独特的一面。但作为中国昆腔的一个分支剧种,必定有着“母核”般的同一性,这种同一性更多表现在曲牌的曲文与曲调方面,比如:词格、句法、曲牌与套数、宫调、板眼等。这些正是魏良辅《曲律》所说的“字、腔、板”三绝[6](五P.7),也正是昆剧传承者们长期坚守的重要内容。永昆的历代艺术家们在长期的口耳相传中,严格地遵守着昆腔传统的这些内容和规范,其声腔来源于明清戏曲曲牌,并非“顺口可歌”之原生态民间音乐的继承和延伸所致。现以永昆《琵琶记·吃糠》为例与明清版本综合比较,辨析永昆曲牌与明清戏曲曲谱之渊源关系。

一、永昆《琵琶记·吃糠》与明嘉靖版本

《琵琶记》代表了南戏艺术的最高成就,堪称文人传奇的典范之作,促成了后世传奇的规范体系,历史影响深远。《琵琶记》原本四十二出,描写汉代书生蔡伯喈与赵五娘悲欢离合之故事,乃明朝高则诚(高明)所作。明徐復祚《曲论》云:“有王四者,以学闻,则诚与之友善,劝之仕,登第,即弃其妻而赘于不花太师家,则诚恶之,故作此记以讽谏。名之曰《琵琶》者,取其头上四‘王’云尔;元人呼牛为‘不花’,故谓之牛太师;而伯喈曾附董卓,乃以之托名也。”[6](四P.233)

现存版本众多,就明代有近30种。编辑有《琵琶记》“吃糠”戏文的,属嘉靖年间的三个版本最早,即《古本戏曲丛刊初集》(影印本)之苏州坊刻巾箱本《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》,由东嘉高先生编辑,南溪斯干轩订正,明嘉靖戊申(1548年)七月四日重装,铺依旧本命工丛刊印行。《善本戏曲丛刊》(影印本)进贤堂刻本《全家锦囊伯皆一卷》,此版本为明徐文昭②编辑,明嘉靖癸丑(1553年)书林詹氏进贤堂重刊本。《明本潮州戏文五种》(影印本)嘉靖抄本《蔡伯皆》(第一册),此谱系1958年在揭阳县明代墓葬中发现的嘉靖年间潮剧抄本《蔡伯皆》(即《琵琶记》),后经广东人民出版社汇编,1985年影印出版。此三种版本,也足以说明明嘉靖时期《琵琶记》在南方诸省流传的事实。

永昆《琵琶记》曲牌在中国ISBN中心版的《中国戏曲音乐集成》(2001)中几乎没有刊载,唯有一支是《琵琶记·吃饭》之【锣鼓令】(赵五娘唱)。永昆现有剧唱曲谱十本,另有二十个折子小戏的清曲曲牌231支,载《中国戏曲音乐集成·浙江卷·温州本(9)》,其中《琵琶记》共59支(前腔与尾声除外)③。《琵琶记》剧唱曲本,载林天文《永昆曲谱集成》,此谱精选了永昆传统剧目中优秀折子戏编纂而成,曲文、宾白俱全,共十一出。《琵琶记·吃糠》列第四出,分别由【山坡羊】【孝顺歌】【雁过沙】三支曲牌及各自前腔连缀而成[4](P.20-25)。

综合明清曲谱分析,《琵琶记·吃糠》在宾白以外,共用了四支曲牌和九个前腔。依次为:商调【山坡羊】—【前腔】—双调【孝顺歌】—【前腔 1】—【前腔 2】—【前腔 3】—正宫【雁过沙】—【前腔 1】—【前腔2】—【前腔3】—(仙吕入双调)【玉抱肚】—【前腔1】—【前腔2】④。现将永昆与明嘉靖三曲谱,在曲牌连缀以及曲词方面,作如下比较(为方便比较,以上连续多“前腔”者,已标明顺号):

1.曲牌及联曲次序比较

①《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》(卷二29—31页):(未标宫调名)【山坡羊】—【前腔】—【孝顺歌】—【前腔 1】—【前腔 2】—【前腔 3】—【雁过沙】—【前腔 1】—【前腔 2】—【前腔 3】—【玉抱肚】—【前腔 1】。

②《全家锦囊伯皆一卷》(123—124页):(未标宫调名)【山坡羊】—【(孝顺儿)前腔 3】—【雁过沙】—【前腔 1】。

③《蔡伯皆(第一册)》(272—275 页):(未标宫调名)【孝顺儿】—【前腔 3】—【雁过沙】—【前腔 3】。

④《永嘉曲谱集成》(20—25页):凡字调【山坡羊】—正宫调【孝顺歌】—【前腔1】—【前腔3】—小工调【雁过沙】—【前腔 1】。

最早且较完整的属嘉靖靖戊申(一五四八年)苏州坊刻巾箱本《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》,共用了四支曲牌,八个前腔,其他各版本省略较多。唯永昆曲谱标有管色,依据华连圃《戏曲丛谭》中“宫调”与“管色”分配理论[7](P.65),南曲之商调可配管色为凡字调,双调可配正宫调(正工调或五字调),正宫配小工调。这说明永昆《琵琶记》“吃糠”之曲牌及其前腔,所使用的工尺调系统,与燕乐宫调相符,只是调高更加明确而已。

比较便知,以上套数,除曲牌使用多少外,仅有【孝顺儿】与【孝顺歌】名称上的区别。【孝顺儿】属“集曲”牌名,由【孝顺歌】(首至六)与【江儿水】(四至末)集曲而成,【孝顺歌】则为“过曲”牌名。 此二牌名在明清诸曲谱中,常混淆使用,当作另题讨论,这里不再累赘。

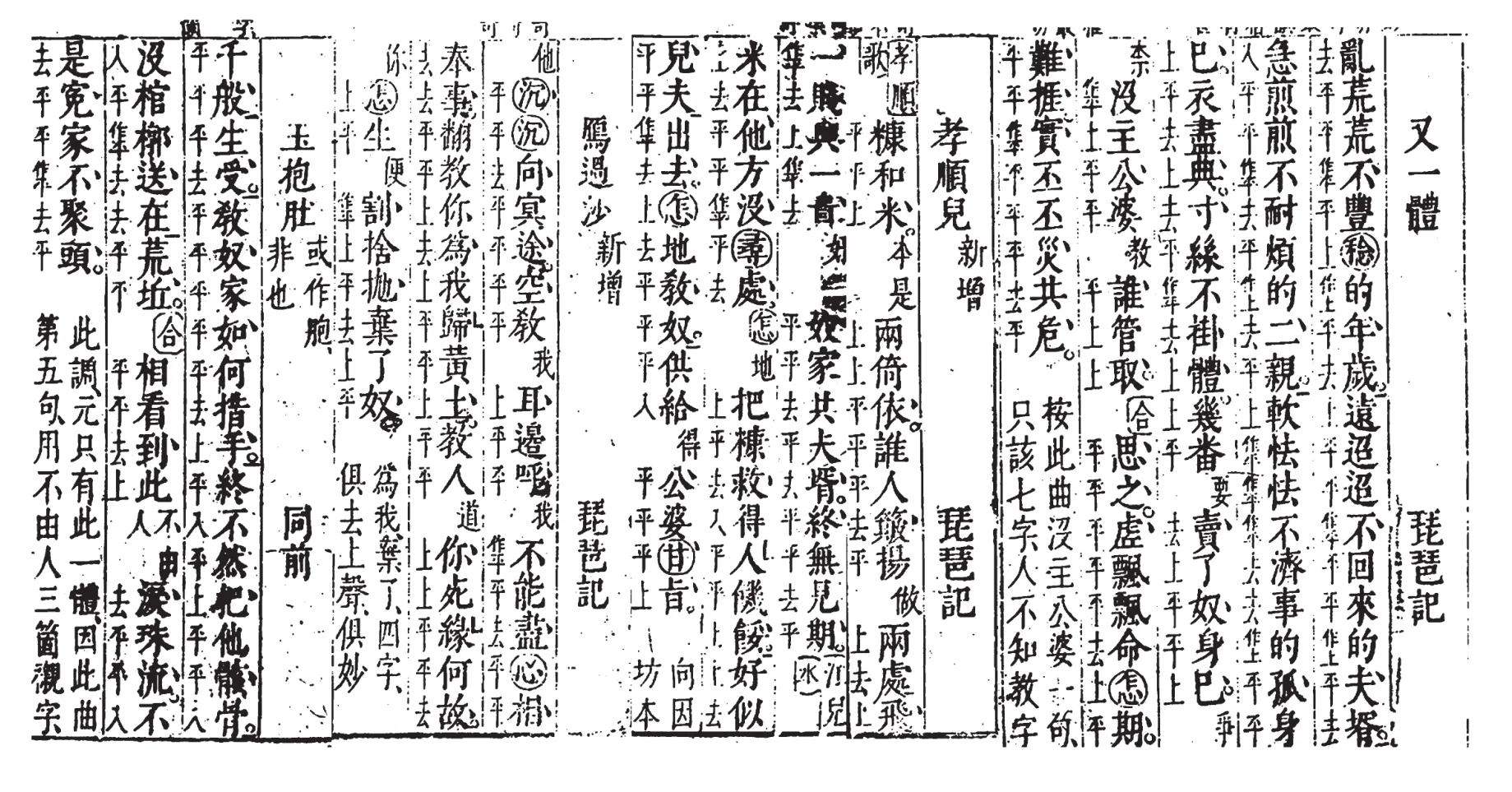

另据相关曲谱分析,这四支曲牌在明清许多以宫调为线索编辑的曲谱中均有刊载。最早属明嘉靖蒋孝《旧编南九宫谱》,载有同名曲牌商调过曲【山坡羊】(拜月亭)、双调过曲【孝顺歌】(江流)、仙吕入双调【玉抱肚】。后明末沈璟在《增定南九宫曲谱》中增编了《琵琶记》之商调过曲【又一体(山坡羊)】、双调过曲【孝顺儿(前腔1)】、正宫过曲【雁过沙】、仙吕入双调【玉抱肚】四支曲牌。这是最早以宫调为线索编辑《琵琶记·吃糠》曲牌之曲谱,曲文与永昆曲谱差别不大。原谱⑤如下:

2.曲牌词句比较

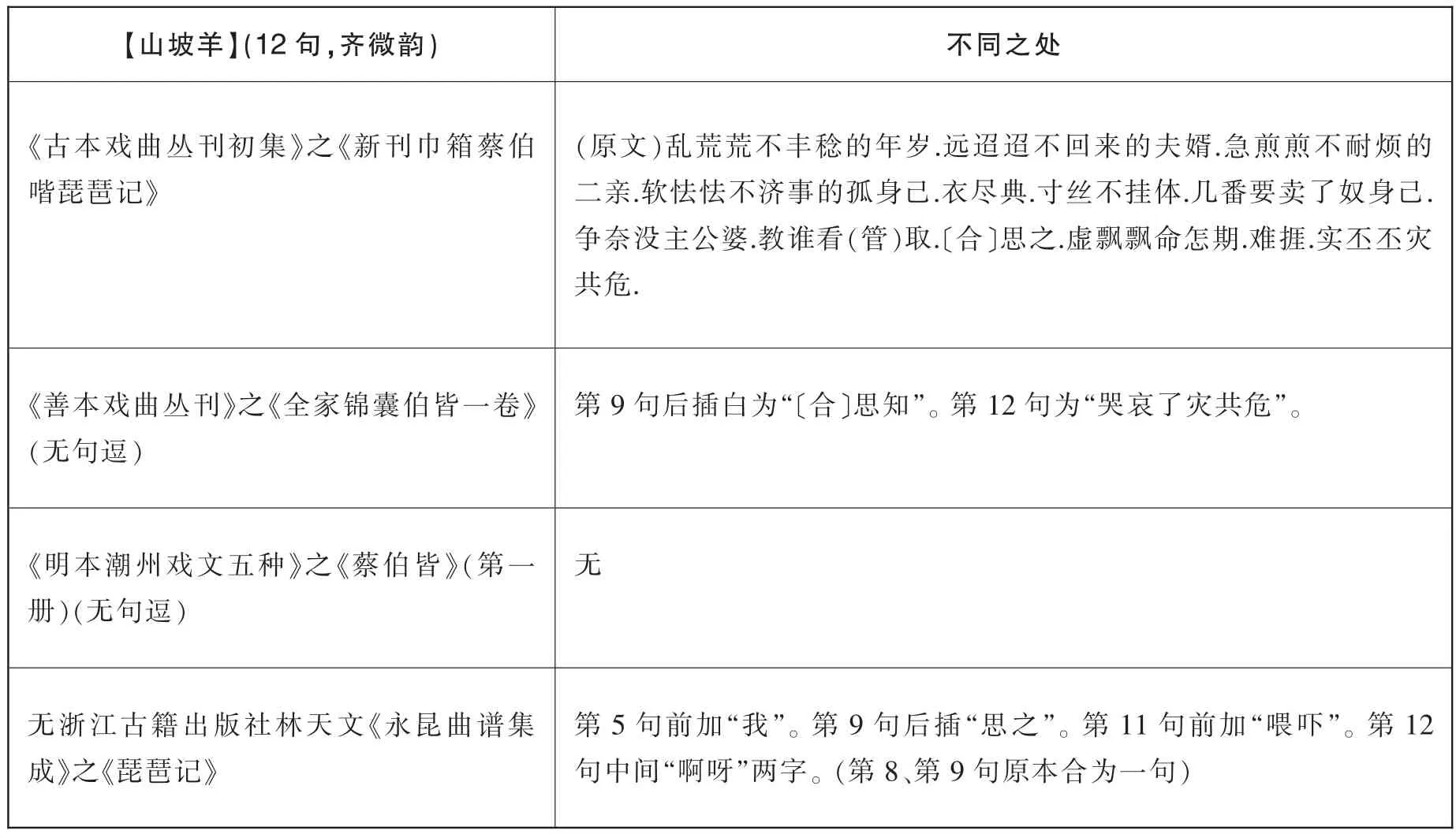

【山坡羊】(12句,齐微韵) 不同之处《古本戏曲丛刊初集》之《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》《善本戏曲丛刊》之《全家锦囊伯皆一卷》(无句逗)《明本潮州戏文五种》之《蔡伯皆》(第一册)(无句逗)无浙江古籍出版社林天文《永昆曲谱集成》之《琵琶记》(原文)乱荒荒不丰稔的年岁.远迢迢不回来的夫婿.急煎煎不耐烦的二亲.软怯怯不济事的孤身己.衣尽典.寸丝不挂体.几番要卖了奴身己.争奈没主公婆.教谁看(管)取.〔合〕思之.虚飘飘命怎期.难捱.实丕丕灾共危.第9句后插白为“〔合〕思知”。第12句为“哭哀了灾共危”。无第5句前加“我”。第9句后插“思之”。第11句前加“喂吓”。第12句中间“啊呀”两字。(第8、第9句原本合为一句)

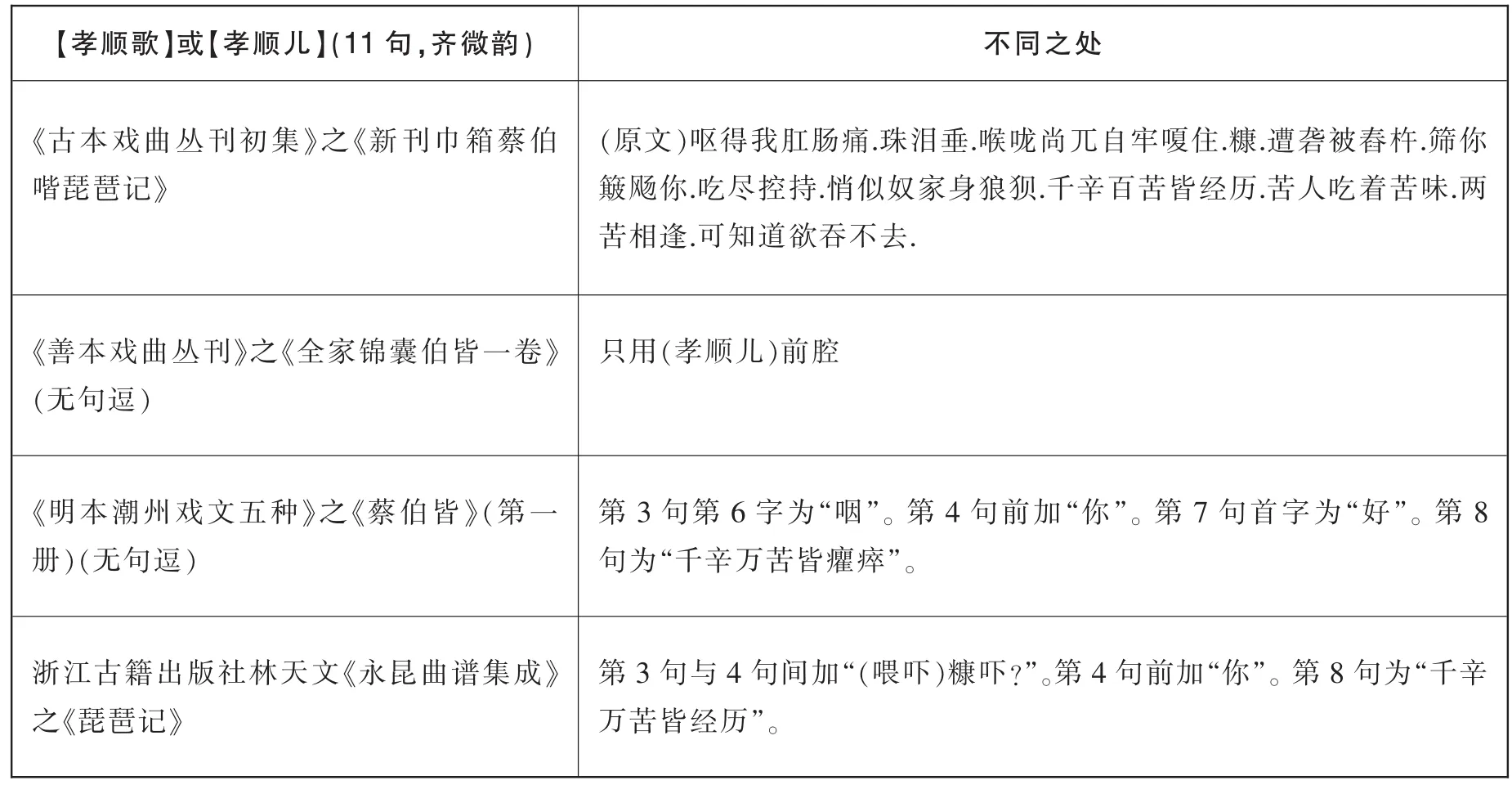

【孝顺歌】或【孝顺儿】(11句,齐微韵) 不同之处《古本戏曲丛刊初集》之《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》《善本戏曲丛刊》之《全家锦囊伯皆一卷》(无句逗)《明本潮州戏文五种》之《蔡伯皆》(第一册)(无句逗)浙江古籍出版社林天文《永昆曲谱集成》之《琵琶记》(原文)呕得我肛肠痛.珠泪垂.喉咙尚兀自牢嗄住.糠.遭砻被舂杵.筛你簸飏你.吃尽控持.悄似奴家身狼狈.千辛百苦皆经历.苦人吃着苦味.两苦相逢.可知道欲吞不去.只用(孝顺儿)前腔第3句第6字为“咽”。第4句前加“你”。第7句首字为“好”。第 8句为“千辛万苦皆癯瘁”。第3句与4句间加“(喂吓)糠吓?”。第4句前加“你”。第8句为“千辛万苦皆经历”。

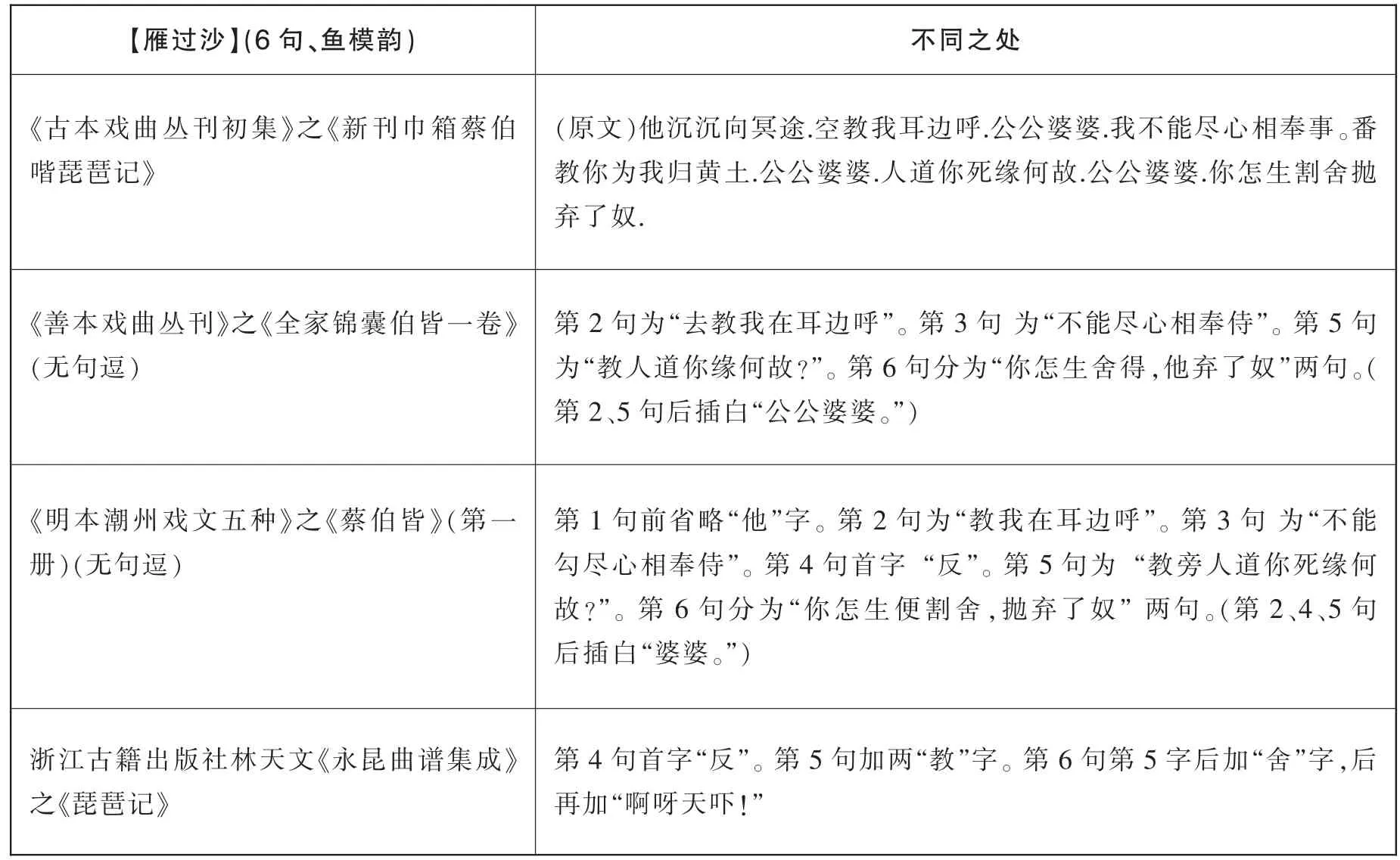

【雁过沙】(6句、鱼模韵) 不同之处《古本戏曲丛刊初集》之《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》《善本戏曲丛刊》之《全家锦囊伯皆一卷》(无句逗)《明本潮州戏文五种》之《蔡伯皆》(第一册)(无句逗)浙江古籍出版社林天文《永昆曲谱集成》之《琵琶记》(原文)他沉沉向冥途.空教我耳边呼.公公婆婆.我不能尽心相奉事。番教你为我归黄土.公公婆婆.人道你死缘何故.公公婆婆.你怎生割舍抛弃了奴.第2句为“去教我在耳边呼”。第3句 为“不能尽心相奉侍”。第5句为“教人道你缘何故?”。第6句分为“你怎生舍得,他弃了奴”两句。(第2、5句后插白“公公婆婆。”)第1句前省略“他”字。第2句为“教我在耳边呼”。第3句 为“不能勾尽心相奉侍”。第4句首字 “反”。第5句为 “教旁人道你死缘何故?”。 第 6句分为“你怎生便割舍,抛弃了奴”两句。(第 2、4、5句后插白“婆婆。”)第4句首字“反”。第5句加两“教”字。第6句第5字后加“舍”字,后再加“啊呀天吓!”

通过比较,永昆曲谱与《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》比较接近,只是衬字增减相对较多。衬字增减,在古代曲牌的流传中,常有之。永昆有史以来无曲谱相传,盖曲又限于调,而文义有时又有不属不畅之处,曲者不得不用一二字以衬之。除此之外,其句数、句式、韵格一致,说明相同曲牌流传至今,其曲文基本没有变化。

二、永昆《琵琶记》“吃糠”与清代工尺版本

【山坡羊】、【孝顺歌】(孝顺儿)、【雁过沙】之同名工尺曲牌,最早编辑在清代康熙庚子(1656年)之《南词定律》⑥中。以剧目编辑的工尺版《琵琶记》“吃糠”并不多,以下几种较为常见。

有《纳书楹曲谱》:清·乾隆·叶堂编,原刻系乾隆五十七年至五十九年,有王文治序与叶怀庭自序。选录编者制谱之元明杂剧传奇,以及乾隆时舞台上流行的昆剧以及一小部分地方戏折子戏剧本共三百六十余出。均收曲词而不附科白,详载工尺,而未标头、末眼。另有道光二十八年重刊本[8](P.242-243)。本文参考台湾学生书局民国76年,王秋桂主编的《善本戏曲丛刊》,《琵琶记》共计二十二出,“吃糠”列第十一出,载正集卷二。正集与续集中所收的曲谱,是叶堂认为最流行的优秀出目。

《审音鉴古录》:清·道光·琴隐翁编,是清代唯一刻印的昆曲身段谱。全曲谱不分卷,收录昆曲单折戏《琵琶记》《荆钗记》《红梨记》《儿孙福》《长生殿》《牡丹亭》《西厢记》《鸣凤记》《铁冠记》九种,其中演出台本的折子戏六十六出。所收戏曲散出,曲文宾白俱全,并且附有身段说明。此谱不同于一般曲谱,它接近于现代的演出脚本或导演的记录本,几乎包括有构思、设计以及艺术处理等有关导演工作的全部内容。据吴新雷先生叙述,南京图书馆古籍部另有一本《审音鉴古录》,根据卷首之序:“乙卯孟春王世珍谨识”,官内鉴定为咸丰刊本。咸丰刊本实际是道光本的翻刻,不过校改了之前的一些错误,有些地方增添了眉批,原版可能出自乾隆年间。此外,还有学苑出版社2005年影印本、《续修四库全书》影印本等道光本。本文参考台湾学生书局民国76年出版,王秋桂主编的《善本戏曲丛刊》曲谱,系道光影印本。《琵琶记》共计十六出,其中“吃糠”列第六出。《审音鉴古录》主要以曲文宾白为主,除《琵琶记》“吃糠”外,其他曲词均未标工尺。

《遏云阁曲谱》:清末·王锡纯辑,李秀云订谱,成书于同治九年。选收了当时比较流行的昆剧折子戏,共八十七出,其中《琵琶记》二十四出。详载曲词、科白、工尺以及板眼,是昆剧演出通用的曲谱之一。有扫叶山房刊本,全书共二函十二册,并附载天虚我生《学曲例言》一篇。是明清以来,口传“梨园故本”的汇集校正本,是昆剧戏班演唱和时俗流行曲谱系统的第一部刊本。这本曲谱,至今仍为昆剧演员和昆曲爱好者乐用,较为常见的是1925年上海著易堂刊本。本文系《续修四库全书》版本,《琵琶记》共计二十四出,“吃糠”为第十一出。

《昆剧手抄曲本一百册》:由中国昆曲博物馆影印,广陵书社出版于2009年,系清末张履谦、张紫东家族所藏昆剧手抄曲本。抄录年代大致从祖父张履谦先生起至张紫东⑦先生的子媳四代。此曲谱收录《长生殿》《浣纱记》《琵琶记》《荆钗记》《牡丹亭》《邯郸梦》《一捧雪》《渔家乐》等一百二十三个剧目,共九百零四出折子戏。其中不乏孤本、冷僻之戏,相当一部分剧目现在不见搬演,但剧目不致散佚,是昆剧艺术研究不可多得之曲谱。《琵琶记》三十四出分装四册,“吃糠”列第十六出,载于曲谱第十二册。

以上四版本《琵琶记》“吃糠”所联工尺曲牌,同样为【山坡羊】、【孝顺儿】(孝顺歌)、【雁过沙】三首。其主要乐式⑧与《永昆曲谱集成》比较如下:

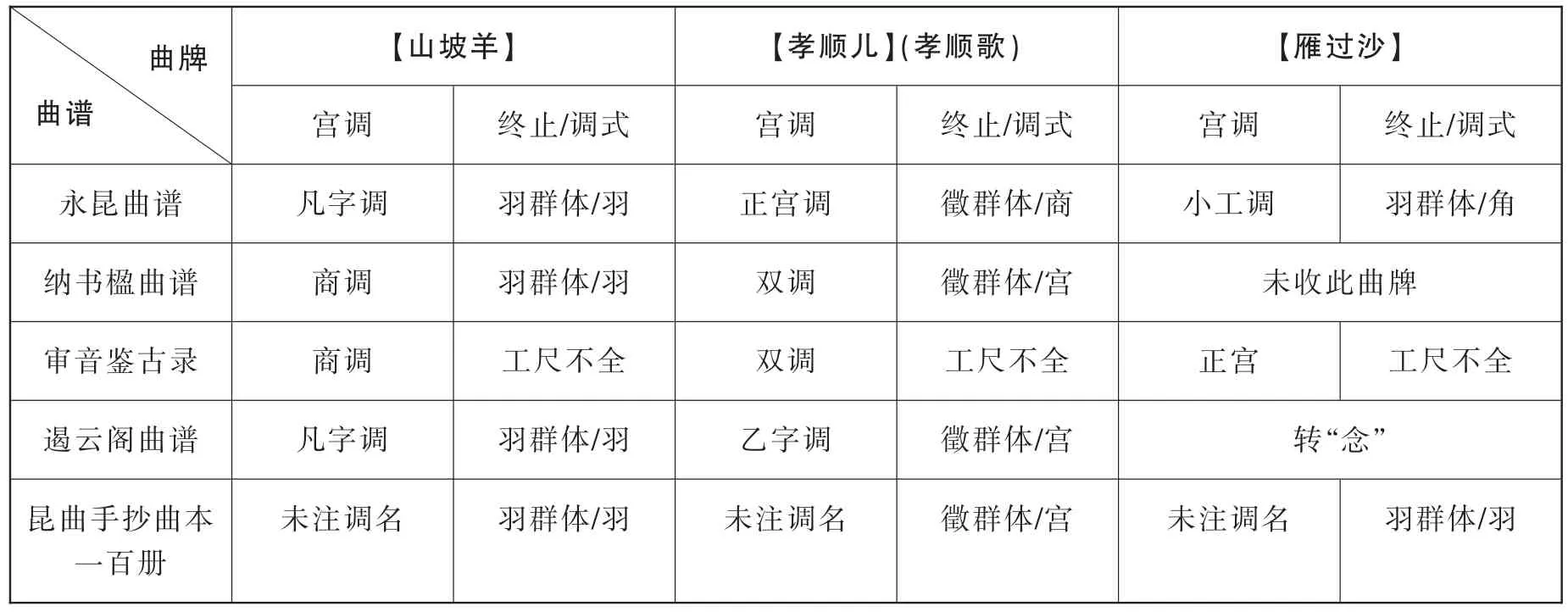

1.宫调、终止群体⑨与调式

曲牌曲谱【山坡羊】 【孝顺儿】(孝顺歌) 【雁过沙】宫调 终止/调式 宫调 终止/调式 宫调 终止/调式永昆曲谱 凡字调 羽群体/羽 正宫调 徵群体/商 小工调 羽群体/角纳书楹曲谱 商调 羽群体/羽 双调 徵群体/宫 未收此曲牌审音鉴古录 商调 工尺不全 双调 工尺不全 正宫 工尺不全遏云阁曲谱 凡字调 羽群体/羽 乙字调 徵群体/宫 转“念”昆曲手抄曲本一百册未注调名 羽群体/羽 未注调名 徵群体/宫 未注调名 羽群体/羽

通过曲谱分析,永昆之【孝顺歌】为“sol_mi_re”之商调式终止,此种商调式与宫调式同属徵终止群体。另【雁过沙】的角调式与羽调式,同属羽终止群体。所以,永昆曲牌的调式并未偏离传统曲牌的终止范围,跟其他曲谱基本保持一致。

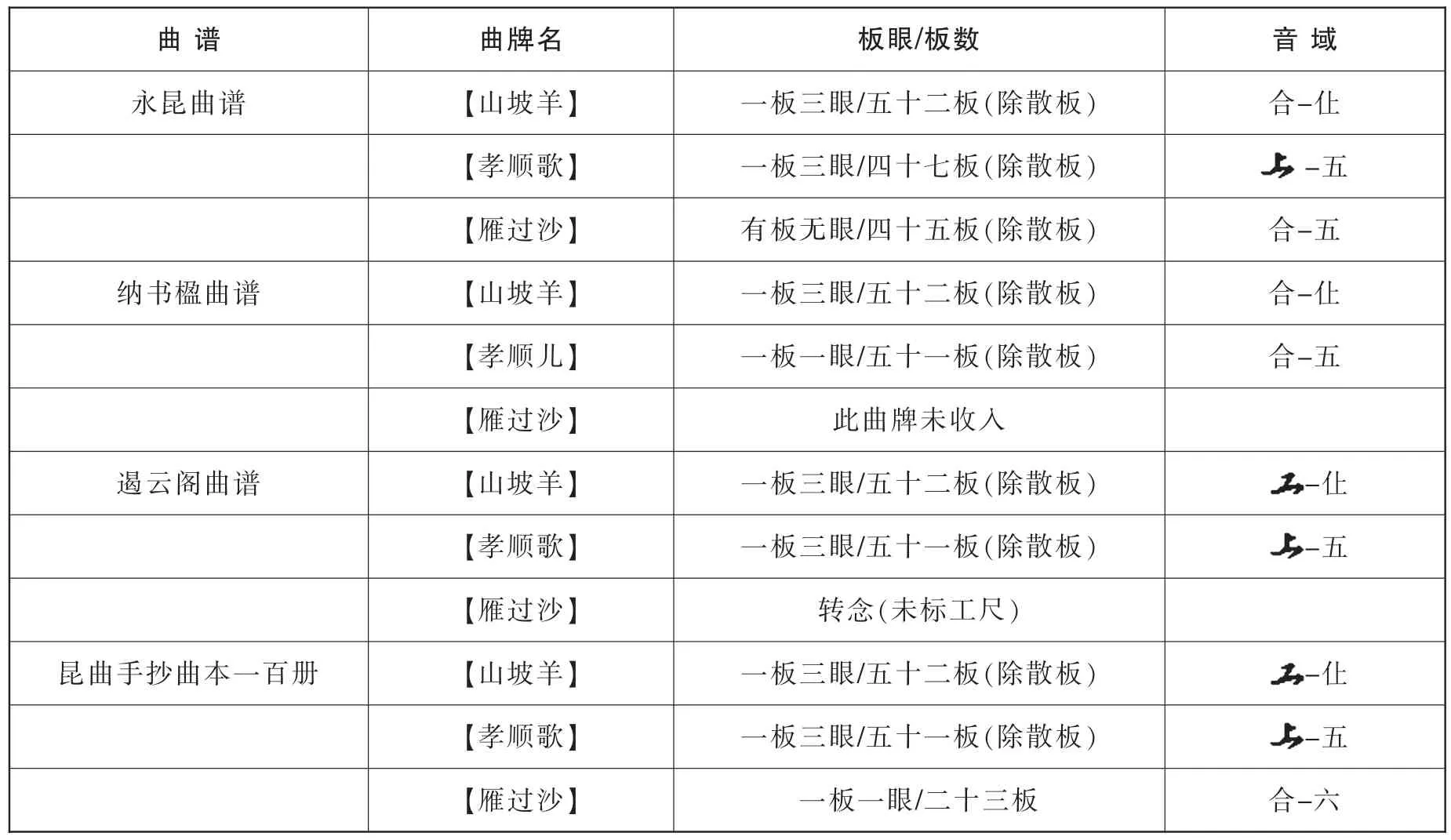

2.板眼与音域

古有“死腔活板”之说,历代曲家、艺人非常重视板眼作用。因板眼为曲之尺度,曲之高下、徐疾,皆从板眼而出。《碎金词谱·凡例》:“曲之高下、疾徐,俱从板眼而出。板眼既定,斯节奏有成。……腔从板而生,从字而变。”[9](P.4-5)所以,点板学腔是艺人严格遵守的传统规范。永昆之“三点指”谱式,正是这一规范的传承。四版本比较如下⑩:永昆三支曲牌的板眼、音域与清代工尺版没有多大变化,只是板数略有增减。板数的增减,跟曲牌字数的增减以及方言的吐字、行腔有一定关系。

曲 谱 曲牌名 板眼/板数 音 域永昆曲谱 【山坡羊】 一板三眼/五十二板(除散板) 合-仩【孝顺歌】 一板三眼/四十七板(除散板)-五【雁过沙】 有板无眼/四十五板(除散板) 合-五纳书楹曲谱 【山坡羊】 一板三眼/五十二板(除散板) 合-仩【孝顺儿】 一板一眼/五十一板(除散板) 合-五【雁过沙】 此曲牌未收入遏云阁曲谱 【山坡羊】 一板三眼/五十二板(除散板)-仩【孝顺歌】 一板三眼/五十一板(除散板)【雁过沙】 转念(未标工尺)昆曲手抄曲本一百册 【山坡羊】 一板三眼/五十二板(除散板)【孝顺歌】 一板三眼/五十一板(除散板)-五-仩-五【雁过沙】 一板一眼/二十三板 合-六

永昆的咬字与行腔不像传统昆曲那么严格,而有自己独特的方法。那是受温州方言之影响,与温州民间艺人不会讲普通话有一定关系。“天不怕,地不怕,就怕温州人讲官话”,这是建国前民间流行的一句谚语。温州地处浙江东南沿海,过去交通不发达,与外地人接触较少。早期永嘉戏班从业艺人,又大多是文盲或半文盲之人,不可能按苏昆的咬字作为永昆的规范。这才是“永昆在声腔方面自成特色”之真正原因,而非“顺口可歌”之原生态民间音乐的继承和延伸所致。总之,永昆所唱曲牌历史悠久,与明清戏曲曲谱之渊源,可见一斑。

三、结 语

温州(永嘉郡)是《琵琶记》的诞生地,是南戏的故乡。从早期的“永嘉杂剧”,到宋朝南渡后的“南戏”,再有明代五大声腔之一的“温州腔”,以及现在的“永嘉昆剧”,温州戏曲之旅近九百年,可见温州戏曲之文化源远流长。永昆是温州戏曲发展的历史积淀,虽然在其咬字、行腔、舞台表演等方面呈现出独特的艺术特色,但作为中国传统昆剧的分支,艺术家们在长期的口耳相传中,严格遵守着昆剧传统的规范。永昆曲牌与其他昆剧同属南曲系统,明清是昆剧发展的重要时期,不能割舍其间的联系。

《永昆曲谱集成》是现存最完整的永昆剧唱曲谱,载有剧目《琵琶记》(十一出)、《荆钗记》(八出)、《钗钏记》(六出)、《八义记》(七出)、《绣襦记》(九出)、《永团圆》(五出)、《玉簪记》(五出)、《长生殿》(七出)、《连环计》(八出)、《张协状元》(张烈改编)等十部剧目。《张协状元》属改编剧目,由林天文先生沿用“九搭头”手法编曲,依剧情不论宫调,曲牌自由选择。其他九剧目,不计前腔共有曲牌311支(包括同名异曲)。其中曲文宾白、曲牌宫调、工尺板眼等等与明清曲谱一脉相传。这就是同腔系戏曲所存在的“母核”般的同一性,这种同一性将是永昆曲牌考源的重要依据。

注 释:

① “乌佬谱”:是永昆老艺人学艺时所采用的快熟记谱法,即采用“三指板”,有称“三点指”,又称“三指谱”,民间有称“乌佬谱”等,最突出的一点就是仅有板眼没有工尺字,其曲腔是由师徒口传心授。这种记谱法,在曲文旁边不标工尺字,只注有“、”“∟或|”“_”三种板式符号,表示不同的板眼。

② 徐文昭,字云崖,江西临川人,明代著名剧作家,他编辑的《风月锦囊》(一名《风月(全家)锦囊》)是我国最早的戏剧选集,在戏曲史中有着重要的地位。

③ 现存永昆曲谱:林天文、黄光利供谱《中国戏曲音乐集成·浙江卷·温州本(9)》,此套曲谱共13卷,属温州市文化局、温州市艺术研究室油印本。8—13卷为“永嘉昆剧”,于1992年刻印完成,六卷约一百万字(谱),无宾白,不计前腔共有曲牌231支,《琵琶记》59支(前腔与尾声除外)载曲谱334—385页;另有,林天文先生主编《永昆曲谱集成》,此谱精选了永昆传统剧目中优秀折子戏编纂而成,曲文、宾白俱全,其中收录《琵琶记》(11 出)、《荆钗记》(8 出)、《钗钏记》(6 出)、《八义记》(7 出)、《绣襦记》(9 出)、《永团圆》(5 出)、《玉簪记》(5出)、《长生殿》(7 出)、《连环计》(8 出)、《张协状元》( 张烈改编)等十部剧目,不计前腔共有曲牌 311 支(包括同名异曲)。林天文:1935年生,平阳水头人,永嘉昆剧团作曲,国家级“非遗”永嘉昆剧传承人。黄光利:1961年生,平阳鳌江人,永嘉昆剧团笛师,国家一级演奏员,中国戏剧家协会会员。此外,《中国戏曲音乐集成·浙江卷(上)》(中国ISBN中心出版2001)集有永嘉昆剧曲牌19支。

④ 参考明毛晋《六十种曲》第一册《琵琶记》(二十一出“糟糠自厌”),中华书局,1958年。

⑤明沈璟《增定南九宫曲谱》,台湾学生书局,民国73年。《琵琶记》“吃糠”四只曲牌分别刊载的页码为商调过曲【又一体(山坡羊)】(565 页)、双调过曲【孝顺儿(前腔 1)】(637 页)、正宫过曲【雁过沙】(231 页)、仙吕入双调【玉抱肚】(710 页)】。

⑥ 此三首同名工尺曲牌分别为牡丹亭【山坡羊】(商调过曲,十二句二十七板)、李宝【孝顺歌】(双调过曲、九句十七板)、琵琶记【孝顺儿】(双调犯调,十一句二十六板)、白兔记【雁过沙】(正宫过曲、六句十六板)。

⑦张紫东:名钟来,号适庵,江苏苏州人。业余昆曲家,为俞门弟子、叶派唱口正宗传人,被誉为“苏州曲坛一正梁”及“吴中老生第一人”。生于光绪辛巳(1881年),1951年在苏州病逝,终年71岁。

⑧ 联曲体戏曲有“三式”的艺术结构,如《昆曲曲牌及套数范例集》(南套Ⅰ)云:“曲律内容包括很广,但可归纳为词式、乐式、套式三个方面。”其中“乐式”指同牌名曲子所配乐谱的多种特征,可用宫调、调式、板眼及板数、音域等特征来阐释。

⑨羽群体终止包括四种类型,即 re_do_la、la_sol_mi、mi_sol_la、la_do_re。徵群体终止包括四种类型,即do_la_sol、sol_la_do、re_mi_sol、sol_mi_re。 参考刘正维《传统音乐的两大终止群体》,载《音乐探索》1994 年第1期。

⑩《审音鉴古录》工尺及板眼标注不全、板数不清楚,故不列出比较。

[1]中国戏曲志编委会.中国戏曲志(浙江卷)[M].北京:中国ISBN中心,1997.

[2](明)梁辰鱼著.吴书荫编集校点.梁辰鱼集.江东白芋(卷下)[M].上海:上海古籍出版社,2010.

[3](清)梁章钜.浪迹丛谈 续谈 三谈(卷六)[M].北京:中华书局,1981.

[4]林天文.永昆曲谱集成(前言)[M].杭州:浙江古籍出版社,2014.

[5]沈沉.永嘉昆曲[M].杭州:浙江摄影出版社,2008.

[6]中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成[M].北京:中国戏剧出版社,1959.

[7]华连圃.戏曲丛谭[M].北京:商务印书馆,1937.

[8]周维培.曲谱研究[M].南京:江苏古籍出版社,1999.

[9](清)谢元淮.碎金词谱[M].道光 27 年刻本.

Title:The Qupai of Yongkun Area and the Music Scores in the Ming and the Qing Dynasties

Author:Wang Zhiyi

According to historical records,Wenzhou area was related to the Kunshan composers during the Ming Dynasty and with the kun troupes on stage in Wenzhou during the Qing Dynasty.Though yongkun (kunqu in Wenzhou)has left no music scores,the relation between yongkun and the kun operas in the Ming and the Qing Dynasties is undeniable.The operas of yongkun were influenced by the local culture and flavored with the local characteristics.However,yongkun has always been linked to the tradition of the qupai(tune)system of Chinese opera.All branches of kun operas share similarities like“parent nucleus” and have a long tradition behind them.As a branch of Chinese kun opera,yongkun,as other kun branches,belongs to the southern qu system,within which there are complicated “genetic”relations.The Ming and the Qing Dynasties were important periods for the development of the kun opera,proved by Yongkun sharing the repertoire,qupai and gongdiao(musical modes)of music scores of the time.This similarity is a foundation for the study of the origin of the qupai of yongkun.

musical scores;qupai;yongkun area;the Ming and the Qing Dynasties

J80 文献标识码:A 文章编号:0257-943X(2016)03-0074-09

[本文为浙江省哲学社会科学规划课题《永嘉昆剧曲牌源流考与乐式研究》(项目编号:15ND JC105YB)的一部分;温州市哲学社会科学规划一级重点课题《永嘉昆剧曲牌整理与声律研究》(项目编号:14wsk062)的阶段性研究成果]

温州大学音乐学院)