高压生烃模拟实验及其成油滞后特征

吴远东,张中宁,吉利明,孙丽娜,贺 聪

(1.甘肃省油气资源研究重点实验室/中国科学院油气资源研究重点实验室,甘肃 兰州 730000;2.中国科学院大学,北京 100069)

高压生烃模拟实验及其成油滞后特征

吴远东1,2,张中宁1,吉利明1,孙丽娜1,2,贺 聪1,2

(1.甘肃省油气资源研究重点实验室/中国科学院油气资源研究重点实验室,甘肃 兰州 730000;2.中国科学院大学,北京 100069)

为探究压力对泥质烃源岩热演化和生烃特征的影响,利用高温高压模拟仪对辽河盆地东部凹陷桃10井的泥质烃源岩进行了研究,在半开放体系条件下开展了恒压和增压系列生烃热模拟实验。发现2个系列实验热解油产率峰值出现在500~520 ℃,与辽河盆地同层位烃源岩常规模拟实验结果相比滞后至少150 ℃,表明半开放体系生烃模拟实验中的生油高峰可能滞后于常规封闭体系模拟结果,利用常规封闭体系模拟实验进行烃源岩评价可能低估了泥质烃源岩的生烃潜力,尤其是在评价深层泥质烃源岩时可能存在较大偏差。研究认为,在半开放体系中流体压力的升高和频繁排烃作用是导致成油滞后现象的原因。该研究为重新认识泥质烃源岩自然演化提供了依据,在泥质烃源岩的生烃潜力评价方面取得了新的认识,为评价盆地或凹陷深层泥质烃源岩的生烃潜力提供了理论指导。

半开放体系;高压生烃模拟;炭质泥岩;成油滞后;镜质体反射率;辽河盆地

0 引 言

目前,国内外已有许多学者用不同的实验仪器,在不同温度、时间、压力范围条件下,对各类型烃源岩进行加压生烃模拟实验。杨天宇[1]对原油、干酪根、褐煤进行了高压热模拟实验;王传远[2]在密闭体系中,进行1~3 GPa褐煤加水模拟实验;Carr[3]在水压为0~50 MPa条件下对Kimmeridge黏土组烃源岩进行高压釜模拟实验;Mi[4]对煤岩进行10~100 MPa高压黄金管实验,得出压力升高会促进烃源岩生烃以及高压迟滞了烃源岩生烃和成熟度演化的结论。从前人的研究成果中可以发现,其进行的加压热模拟实验仅考虑单一性质压力,未能同时涉及静岩压力和流体压力,其结果和认识难以描述有机质自然演化和生烃过程,对有机质生烃机理的解释还不够完整。

利用近年来发展起来的高压模拟设备,对Ⅲ型有机质泥质烃源岩进行半开放系统高压生烃模拟研究。借助仪器的液压系统和高压水泵可分别模拟烃源岩受到的静岩压力和流体压力,实验边界条件与烃源岩自然演化条件较为接近,可以较为真实地模拟沉积有机质的演化和生烃过程,探讨流体压力在富Ⅲ型有机质的泥质烃源岩成烃过程中的作用,对认识泥质烃源岩因流体压裂引起的“幕式排烃”[5]现象具有重要的地质意义。

1 样品与实验

实验样品采自辽河盆地桃10井古近系沙河街组沙3段,岩性为炭质泥岩,取心段埋深为3 404~3 412 m,地球化学参数详见表1。

表1 实验样品地球化学参数

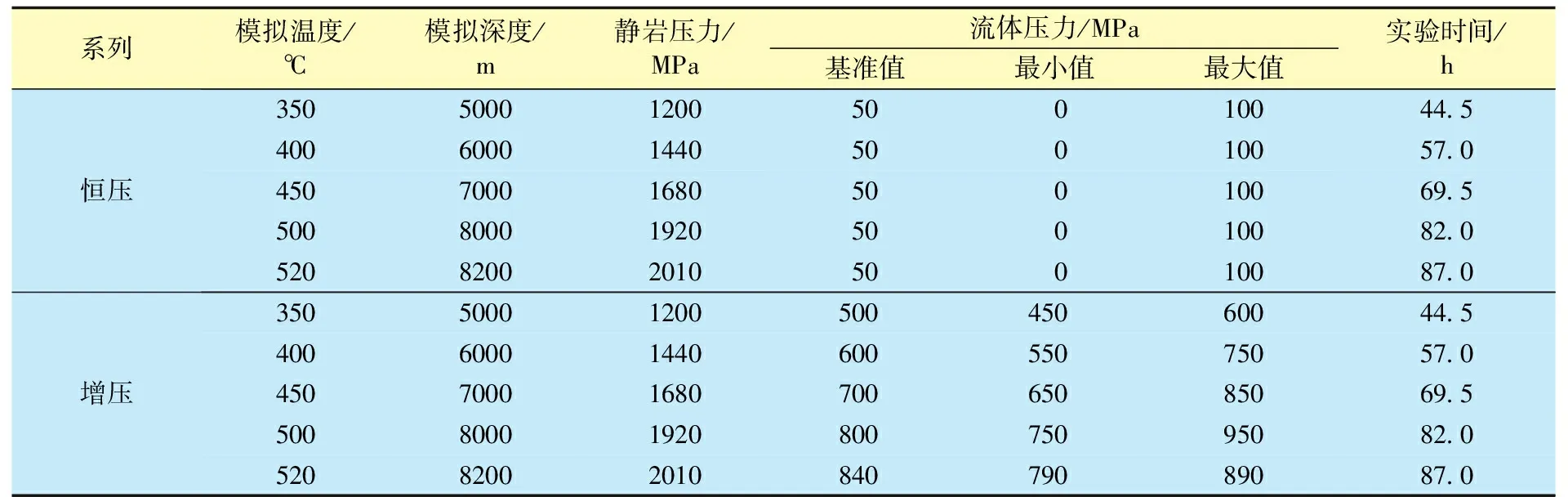

生烃模拟实验装置为WYMN-3型温-压生烃模拟仪,仪器结构原理图见文献[6]。该仪器温度上限为550 ℃,压力范围为:静岩压力为0~280 MPa,流体压力为0~150 MPa,最大样品量为150 g。进行了恒压和增压系列模拟实验,每个系列实验选取实验温度为350、400、450、500、520 ℃,每个实验点对应的模拟温度、模拟深度、实验时间、静岩压力和流体压力参数值见表2。

实验结束后,收集残渣、热解油和气态产物,利用DANI GC 1000气相色谱仪测定气态产物组分含量,运用MSP400显微荧光光谱仪测定固体残渣的镜质体反射率。

表2 模拟实验各实验点温度和压力参数

2 实验结果

冷阱中收集的热解油、管道及釜体中洗出的热解油三者的总和为热解油的产量,模拟后的残渣经抽提得到沥青产量,采用排水(饱和盐水)法收集模拟实验产生的气体,并测量气体体积,计算气体产量。色谱分析显示,模拟气态烃由CH4、C2H6、C2H4、C2H2、C3H8、i-C4、n-C4、i-C5、n-C5、C6、C7、C8、C9和C10组成,非烃气体组分主要有CO2、N2、H2、CO等。结合样品质量和有机碳含量计算热解油、沥青、气态烃的产率,结果见表3。

2.1 沥青

由表3可知,恒压实验中,沥青产率变化范围为0.12~6.17 mg/g。随实验温度升高,沥青产率持续下降,温度为350~450 ℃时,沥青产率下降更快,从6.17 mg/g降至0.20 mg/g;增压实验中,沥青产率的变化范围为12.56~0.13 mg/g,随实验温度和压力升高,沥青产率呈持续下降趋势,产率的峰值出现在350 ℃。温度为350~450 ℃时,沥青产率下降更为迅速,由12.56 mg/g降至0.36 mg/g。

2.2 热解油

恒压实验中,热解油产率的变化范围为2.35~12.07 mg/g(表3),随实验温度升高,热解油产率持续上升,产率的峰值出现在520 ℃。温度为400~450 ℃时,热解油产率上升更为迅速,由4.19 mg/g升至20.63 mg/g;增压实验中,热解油产率的变化范围为3.07~26.32 mg/g(表3),随实验温度和压力升高,热解油产率呈上升—下降的趋势,产率的峰值出现在500 ℃,为26.32 mg/g。520 ℃热解油的产率略微下降,为24.87 mg/g。

2.3 气态烃

恒压实验中,气态烃的产率随实验温度升高持续上升,其变化范围为0.28~4.14 mL/g(表3)。温度为450~500 ℃时,气态烃产率上升迅速,由1.62 mL/g升至3.27 mL/g;增压实验中,气态烃的产率随实验温度和压力升高持续上升,变化范围为0.02~2.59 mL/g(表3),产率的峰值出现在520 ℃。温度为450~500 ℃时,气态烃产率上升更为迅速,由0.65 mL/g升至2.55 mL/g。

3 讨 论

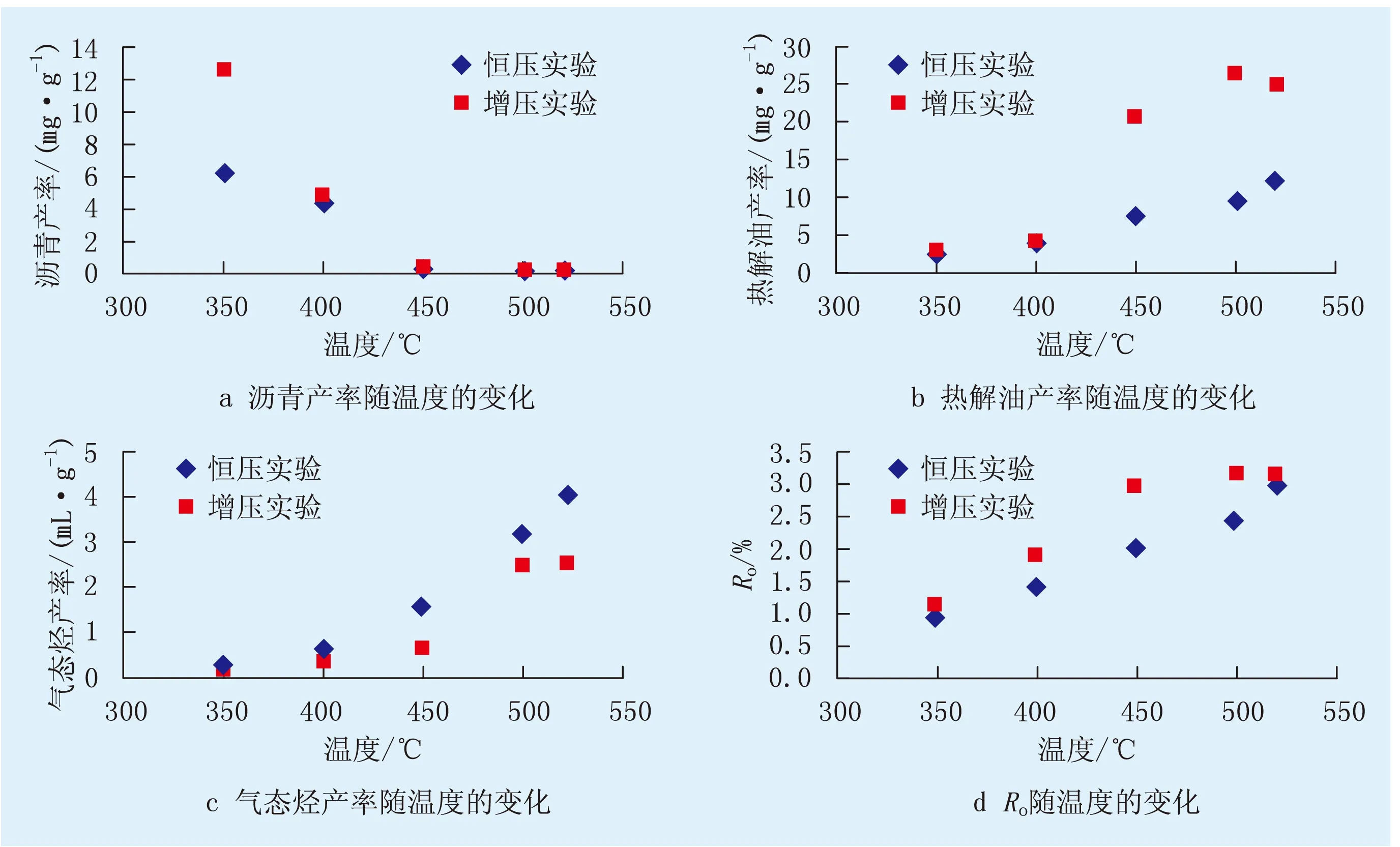

2个系列模拟实验中,沥青产率高峰均出现在350 ℃(图1a),热解油产率峰值出现在500~520 ℃(图1b),而气态烃产率峰值均出现在520 ℃(图1c)。辽河盆地同层位烃源岩常规压力生烃实验在300~350 ℃时获得热解油产率峰值[8-10]。相比之下,该实验热解油产率峰值明显滞后150 ℃。这是由于实验仪器为半开放体系,实验结果与常规封闭体系实验结果存在差异。表明在泥质烃源岩自然演化的“幕式排烃”过程中,烃源岩生油高峰滞后于常规封闭体系模拟实验,运用常规封闭体系模拟实验进行烃源岩的评价低估了源岩的生烃潜力和生烃高峰,尤其是在评价深层烃源岩时存在严重偏差。

图1 恒压和增压实验中沥青、热解油、气态烃产率及Ro变化

尽管热解油的产率峰值明显滞后150 ℃,但沥青和气态烃产率的峰值却与常规封闭体系模拟实验的认识一致[11]。实验结果表明了该次模拟实验的正确性与可行性,但同时出现的热解油产率峰值滞后现象可能有多方面原因。

(1) 实验中出现的排烃次数这一参数,在其他体系实验中不存在,也不是源岩生烃演化过程中的物理化学参数,大量的实验数据表明,对于同一样品和排烃阈值,排烃次数能间接反映温度和流体压力对有机质生烃过程的影响强度。此外,在生烃过程中,达到实验设置的排烃条件,热解油会排出到冷阱中“保存”起来,未经历后续高温高压作用而裂解,因此,热模拟温度越高,排烃次数越多,被排出和保存在冷阱中的热解油越多,频繁排烃可能是成油滞后的原因之一。

(2) 成烃滞后现象与实验中的流体压力有关。通过对比恒压和增压实验中沥青、热解油、气态烃产率以及Ro值发现,增压实验中沥青和热解油的产率以及Ro值均高于恒压实验(图1a、b、d)。结合Le Beyond[12]对Ⅲ型有机质演化动力学研究结果认为,流体压力升高促进了干酪根生成沥青,提升了热解油的反应速率,从而导致增压实验中干酪根生成沥青和热解油的反应速率高于恒压实验。此外,增压实验中气态烃产率明显低于恒压实验(图1c),这可能是由于其相态为气态,流体压力升高可能增大了气态烃分子对抗压力的能量,导致其频率因子升高[3],引起速率常数降低,频率因子与速率常数的关系见文献[13]。

因此,流体压力升高不利于气态烃的形成,导致热解油产率峰值滞后。该实验结果可为重新认识泥质烃源岩自然演化提供实验依据,对泥质烃源岩的评价取得新的认识。流体压力对半开放体系中泥质烃源岩生烃过程的影响也有进一步的研究,但该实验没考虑源岩的矿物组成、黏土矿物的催化作用以及实际生烃温度范围等客观存在的地质因素[14-22],导致该实验仍存在一些不足。

4 结 论

(1) 实验热解油产率峰值与常规封闭体系热模拟实验结果相比滞后至少150 ℃,显示半开放体系实验与常规封闭体系热模拟实验结果有较大差异,指示在半开放体系中泥质烃源岩生油高峰可能滞后于常规封闭体系模拟实验的认识,运用常规封闭体系模拟实验进行烃源岩评价可能低估了泥质烃源岩的生烃潜力。

(2) 研究认为,半开放体系中频繁地排烃、高流体压力是引起泥质烃源岩成油滞后现象的2个主要原因。

[1] 杨天宇,王涵云.岩石中有机质高温高压模拟实验[J].石油与天然气地质,1987,8(4) : 380-390.

[2] 王传远,杜建国,等.岩石圈深部温压条件下芳烃的演化特征[J].中国科学:D辑 地球科学,2007,37(5):644-648.

[3] CARR A D,SNAPE C E,MEREDITH W,et al.The effect of water pressure on hydrocarbon generation reactions:some inferences from laboratory experiments[J].Petroleum Geoscience,2009,15(1):17-26 .

[4] MI J,ZHANG S,HE K.Experimental investigations about the effect of pressure on gas generation from coal[J].Organic Geochemistry,2014,74(1):116-122.

[5] 解习农,刘晓峰,胡祥云,等.超压盆地中泥岩的流体压裂与幕式排烃作用[J].地质科技情报,1998,19(2):60-64.

[6] SUN L,TUO J,ZHANG M F,et al.Formation and development of the pore structure in Chang 7 member oil-shale from Ordos Basin during organic matter evolution induced by hydrous pyrolysis[J].Fuel,2015,158(1):549-557.

[7] 郭巍,于文祥,刘招君,等.松辽盆地南部埋藏史[J].吉林大学学报(地球科学版),2009,39(3):353-360.

[8] 何光玉,陈荣书,张家骅,等.辽河盆地桃园—荣兴屯地区煤和炭质泥岩成烃模拟[J].长春地质学院报,1997,23(4): 34-37.

[9] 耿安松,傅家谟,盛国英,等.辽河油田大民屯凹陷下第三系生油岩排烃研究[J].石油与天然气地质,1991,12(2):117-124.

[10] 赵必强.辽河油田大民屯凹陷沙三段生油岩热模拟成烃实验研究(摘要)[J].地质地球化学,1991,19(5):109-111.

[11] LEWAN M D.Experiments on the role of water in petroleum formation[J].Geochimica et Cosmochirnica Acta,1997,61(17):3691-3723.

[12] LE Bayon R,BREY G P,ERNST W G,et al.Experimental kinetic study of organic matter maturation: time and pressure effects on vitrinite reflectance at 400 ℃[J].Organic Geochemistry,2011,42(4):340-355.[13] 张祖德.无机化学[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2010:121-220.

[14] 张海玥,侯读杰.油气成藏理论的研究进展及思考[J].特种油气藏,2014,21(2):1-7,151.

[15] 李美俊,孟元林,顾雪琴.深层烃源岩成烃理论研究进展[J].特种油气藏,2002,9(4):1-5,14.

[16] 王治朝,米敬奎,等.生烃模拟实验方法现状与存在问题[J].天然气地球科学,2009,20(4):592-597.

[17] 范瑞峰,董春梅,吴鹏,等.渤南油田四区沙三段储层特征及其控制因素[J].油气地质与采收率,2015,22(4):64-68.

[18] 邵红梅,冯子辉,等.塔东古城地区奥陶系碳酸盐岩中钠长石的发现及其地质意义[J].东北石油大学学报,2015,39(2):19-25.

[19] 张顺. 松辽盆地北部地层学与沉积学研究进展[J].大庆石油地质与开发,2015,34(3):1-8.

[20] 张鲁川,卢双舫,等.基于井震联合反演方法的泥页岩有机碳质量分数预测及应用[J].东北石油大学学报,2015,39(2):34-41.

[21] 杨贵丽,郑荣才,赵约翰,等.济阳坳陷垦东地区油气运聚规律再认识[J].油气地质与采收率,2015,22(3):10-15.

[22] 单亦先,劳海港.基于物理实验模拟研究地层组成对断层结构的影响[J].油气地质与采收率,2015,22(2):24-27.

编辑 王 昱

20151102;改回日期:20160309

国家科技重大专项“深层烃源岩凝析油的排出与残留特征及定量化模拟研究”(2011ZX05008-002-23)

吴远东(1989-),男,2012年毕业于南华大学资源勘查专业,现为中国科学院大学石油天然气地球化学专业在读博士研究生,主要从事石油天然气地球化学研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2016.03.031

TE122.1

A

1006-6535(2016)03-0129-04