“吃得安全”,大学生关注吗?

——周口地区大学生食品安全意识调研与对策分析

文 张 宇

作为社会安全意识形态之一,食品安全意识是指导人们进行消费行为的主要理论,也是现代大学生素质要求的重要内容。

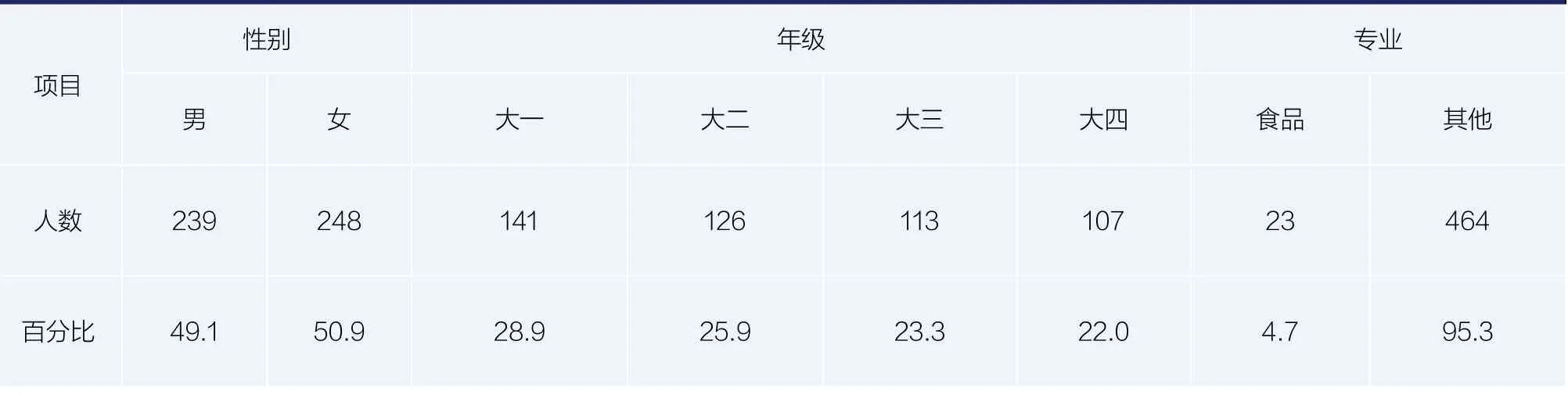

为了解当代大学生的食品安全意识状况,2016年9月,在河南省周口市食品药品监管局的配合下,笔者采用问卷调查的方法,从周口师范学院、周口职业技术学院、周口科技职业学院、周口卫校、周口幼儿师范学校、周口技工学校、周口联营学校7所大中专院校的5万多名在校大学生中,随机抽取500名学生进行食品安全意识调查。共发放问卷500份,回收有效问卷487份,回收率为97.4%。其中男生239人,女生248人(调查对象的基本情况见表1),本次问卷内容主要包括基本信息、食品安全相关知识、食品安全形势和食品消费态度、食品消费行为等,被调查对象独立、匿名填写问卷,当场收回。通过对调查问卷的整理、统计、分析,得出以下结论:当代大学生掌握了一定的食品安全常识,但是远远不能满足保障自身食品安全的要求,甚至一些非食品相关专业的大学生获取到的是错误的食品安全知识;大部分大学生认为当前食品安全形势严峻,甚至不相信食品安全标识;在日常消费过程中,出现行为与认知相违背的大学生不在少数。

表1 调查对象的基本情况

多数大学生对食品安全信心不足

调查中发现,大多数大学生认为当前食品安全形势严峻。从地沟油到问题奶粉,从红心蛋到瘦肉精,从染色馒头到石蜡火锅底料,不少人感叹“没有什么可以吃的了”,大学生对食品安全失去了信心。调查发现,85.4%的大学生认为目前我国食品安全问题非常严重,很少有真正放心的食品;73.8%的大学生认为我国食品安全前景不容乐观,需要很长一段时间进行治理;33.6%的大学生不再相信QS食品安全标识,只相信著名品牌。导致这一现象产生的原因很多,也很复杂。主要有以下5个方面:(1)少数企业缺乏诚信,生产不合格食品。随着我国经济发展的变化,各行各业特别是食品行业竞争日趋激烈,一些小微企业迫于生存压力可能会铤而走险,挑战食品安全底线,生产劣质食品,赚取黑心钱。这是导致食品安全形势严峻的根本原因。(2)部分媒体缺乏行业自律,炒作食品安全事件。每逢食品安全事件,不论大小,总能迅速传开。一些缺乏职业操守的记者,为了追求轰动效应,常常采用耸人听闻的标题,夸大其词,失真宣传。据调查,73.1%的大学生对于食品安全的认知来自于网络、广播等大众媒体的报道,如此宣传给大学生消费者造成不必要的恐慌。(3)政府监管尚不到位,监管力量不足。目前,食品药品监管部门存在基层执法人员不足、执法车辆不到位、技术装备落后的情况,面对当前纷繁复杂的食品安全形势,要达到每个学校食堂和校园周边食品安全的全方位、立体化、无缝隙监管不太现实。(4)学校后勤管理缺陷,主体意识不强。大学生对食品安全的切身体验大部分还是来自学校食堂和校园超市,学校后勤在食品安全方面的管理漏洞会直接给学生的身体健康造成伤害。(5)大学生食品安全辨识能力不足,不能判定所购食品是否安全或食品相关信息是否真实。

图1 知识信息来源分布

当前,大学生缺乏食品安全知识,渴望得到培训教育。调查结果显示,28.8%的大学生不知道QS的含义,32.8%的大学生说不出“三无”的指代,50.7%的大学生不清楚有机食品、绿色食品、无公害食品的区别,说明大学生食品安全常识有待补充;对苏丹红、吊白块、瘦肉精、三聚氰胺等食品中容易违法添加的有毒有害物质的了解,大部分大学生还处于仅只是知道的程度,并没有深入了解过其危害程度和辨别技能,说明大学生辨别食品安全的技能有待加强。另一方面,对于是否愿意学习更多的食品安全知识,35.7%的同学表示非常愿意,34.0%的同学表示愿意,28.9%的同学表示要根据学习安排,这说明大多数大学生渴望得到培训教育。究其原因,主要是因为大多数学生未经过系统的食品安全培训教育,食品安全知识信息来源狭窄。(详见图1)

大学生食品安全意识差原因分析

造成大学生食品安全意识不佳的原因有很多,其中以下几个方面是主要原因。

学校食堂及校园周边食品安全环境不佳。由于大中专院校学生人数众多,食堂开饭时间相对固定,食堂数量和容量无法满足所有学生一次性就餐的需求,而校外地摊则人员相对较少,营业时间相对较长,菜式花样相对较多,符合一些同学的时间安排及口味,所以这些同学会选择离学校较近的小餐饮店、小食品店和路边的小摊贩处就餐或购买食品。这些小店大多是夫妻店、个体经营户,规模小、环境差、人员流动大、消毒不彻底,食品安全根本无法保证。

大学生食品安全意识受到网络订餐冲击。随着“互联网+”时代的到来,网络订餐在当代大学生中风靡起来。网络订餐在给大学生带来方便的同时,也带来不少问题,强烈冲击着大学生的食品安全意识。主要表现在两点:一是网络平台宣传的食品质量和收到的食物“表里不一”。图片上的食品看着让人垂涎欲滴,而实物却颜色暗淡,让人毫无食欲,甚至可能有淡淡的馊臭味。调查显示, 73.1%的网络订餐同学有过类似经历。二是储运条件不达标,甚至出现二次污染。大多数外卖的食品在缺少保温措施的环境里派送,饭菜很容易冷却变味、营养流失,甚至滋生细菌,导致食用后出现腹泻。另外,外卖用的打包袋由于材质和印刷问题,有可能污染食物。

大学生存在很多不良的食品消费行为习惯。经调查,48.6%的同学每周校外就餐1~3次,31.4%的同学每周校外就餐3~7次,仅有5.2%的同学平均每周校外就餐次数小于1次。在购买食品时,78.3%的大学生会查看生产日期,但只有25.2%的同学注意过QS标识。64.8%的同学注重食品品牌,但只有9.4%的同学关注过食品营养标签。51.7%的同学有过明知方便面、油条等油炸食品不宜过食却仍然购买的经历,只有14.8%的同学一般不购买油炸食品。大学生这种注重外观与口感、追求品牌与时尚、忽略营养与安全的不良消费习惯可能与其消费欲望强、消费能力弱、消费追求高的消费特征有关,也可能与其食品安全辨别能力有关。

提高大学生食品安全意识势在必行

或许发现过餐饮具不洁净,或许碰到过饭菜中有异物,或许买到过假冒伪劣食品……91.3%的大学生都或多或少碰到过食品安全问题。但是面对这样的问题,39.2%的同学会选择找经营者理赔;28.4%的同学会选择在微信、QQ、校园贴吧等网络媒体上吐槽;11.6%的同学会选择到学校后勤管理处投诉;9.2%的同学会选择忍气吞声;只有不到7%的同学能想到向食品药品监管部门或消费者协会投诉。维权意识不强、维权途径狭窄使得相当比例的大学生食品安全问题得不到彻底解决,大学生合法权益得不到有效保护。笔者建议,社会各方包括大学生自身,均应积极行动,促进大学生食品安全意识、维权意识的提高,一方面推动食品安全社会共治共享,另一方面也为未来的食品安全打下良好基础。

食品企业对外开放,促进大学生认识食品安全形势。食品安全重于泰山。这不单单是一句口号,每一个有责任、有担当、讲诚信的食品企业都应时刻牢记在心。大多数食品生产经营企业是守法规、讲信用的,当代大学生应充分把握每一次到食品企业实习实践的机会,亲身体会,认真学习。通过实地参观食品生产企业,来判断食品添加剂到底是不是洪水猛兽;通过参观食品流通企业,来判断营养安全和外观口感到底哪个更重要;通过参观餐饮企业,来判断后厨到底是不是传说中的“脏乱差”。建议相关食品企业对外开放,让大学生能够通过“亲密接触”,对食品安全现状有切身体会,参与食品安全共治行动,重塑对当前我国食品安全的信心。

学校主体多措并举,推动普及食品安全知识。学校作为大学生教育和管理的主体,承担着监护监督、教书育人的重大责任,对大学生食品安全意识的形成、发展产生着重大影响。所以,学校应该积极采取多种措施,推动普及食品安全知识,提高大学生食品安全意识,改善大学生食品消费环境。(1)加强食品安全课程建设,系统传授食品安全知识。食品安全教育是大学生安全教育中不可或缺的组成部分,因此将食品安全教育内容纳入大学生课程体系是十分必要的。一是纳入《大学生安全教育》公共必修课教学中,使每位学生都对食品安全相关知识进行系统学习。二是单独开设《食品安全》公共选修课,将食品安全常识、辨别食品安全的技能、食品安全相关法律法规、食品营养知识、食物中毒的预防和治疗等纳入教学内容。对食品安全知识感兴趣的同学通过自主选课接受系统学习,以科学的理论和实践指导食品消费。以上两种课程设置形式不论哪一种,都应避免教条化的教育方法,应采取形式和内容灵活、多样的教学方法,充分激起学生的学习兴趣,发挥其主观能动性,使其能够通过接受系统的教育,真正影响到其食品安全行为。(2)加强学生组织建设,实践运用食品安全知识。应该充分发挥学生会、食品营养协会等学生社团组织的模范带头作用,组织开展食品安全知识竞赛、食品安全演讲比赛、食品安全辩论赛等竞赛活动,也可将食品安全事例演成小品、话剧等形式在元旦晚会上表演,亦可将食品安全作为每个班团组织活动的主体开展茶话会,通过这些途径运用和传播食品安全知识。(3)加强校园文化建设,辅助传播食品安全知识。可以利用报栏、展板展示常见食品的感官、性状鉴别方法,也可以利用微信、QQ、校园网站、论坛发布校园及其周边最新的食品安全隐患信息,还可以利用校园广播普及绿色食品、无公害食品、QS、HACCP、GMP等食品安全常识。(4)加强管理体系建设,努力改善食品消费环境。学校食堂食品安全环境直接影响着大学生食品安全认知。学校应加强学校食堂食品安全管理体系建设,落实相关人员食品安全责任,做好食堂食品安全管理工作,消除食品安全隐患,最大限度地降低食品安全风险,为学生创造良好的食品消费环境。

39.2%的同学会选择找经营者理赔;28.4%的同学会选择在微信、QQ、校园贴吧等网络媒体上吐槽;11.6%的同学会选择到学校后勤管理处投诉;9.2%的同学会选择忍气吞声;只有不到7%的同学能想到向食品药品监管部门或消费者协会投诉。

监管部门重拳治理,深度净化食品消费环境。不管当前食品药品监管力量多么薄弱,大学生食品安全保障工作都是各项监管工作的重中之重,对于学校及其周边的监督检查力度只能有增不减,对于该区域的违法犯罪行为打击力度必须出重拳、下狠手。这就要求监管部门在实际监管工作中必须加强“三小”饮食店管理、必须做到“五个必查”。一是必查食品经营许可情况,查看是否取得有效的《食品经营许可证》,是否在有效期内,是否在醒目位置悬挂或摆放。二是必查从业人员健康、卫生情况,查看从业人员的健康合格证明是否与实际从业人数相符,健康合格证明是否在有效期内,患有“五病”的人员是否从事接触直接入口食品的工作。三是必查餐饮具消毒、加工场所环境情况,查看餐饮具是否按要求进行消毒,查看加工场所地面是否有积水,加工场所内垃圾桶是否加盖,环境是否整洁、卫生、无异味等。四是必查不合格食品情况,查看是否有《食品安全法》第三十四条规定禁止生产经营的11类食品和第六十七条规定的有关标签不符合要求的食品。五是必查原料采购、验收及储存情况,查看食品原料的购进票据、供货方资质、台账记录和合格证明,查看原料存储是否符合存储要求。

网络平台切实履责,从严把控食品质量关卡。鉴于大学生食品安全意识受到网络订餐的强烈冲击,网络食品交易第三方平台应当按照《食品安全法》的要求,切实履行责任,把控好网络餐饮食品的每一道质量关卡。一是严把准入关。第三方平台对于每一个申请进入的餐饮单位都要认真审查其《食品经营许可证》和《工商营业执照》,对于无证无照的单位,坚决拒绝进入网络平台;对于符合入网条件的,如实登记其相关信息。二是严把包装关。送餐前,严格检查经营者提供的食品是否存在腐烂变质、霉变生虫、以次充好等与网络平台展示商品不一致的情况以及包装容器是否符合食品安全标准的情况。三是严把送餐关。对于送餐过程严格把控,按照储运要求在规定时间把配餐送到顾客手中。四是严把反馈关,对于消费者反馈的问题进行及时处理,给予合理的解决;发现入网食品经营者有违反法律法规规定的,应当及时制止并立即报告食品药品监管部门;发现严重违法行为的,应当立即停止提供网络交易平台服务。

学生家长循循善诱,正确引导食品消费行为。当代大学生多是独生子女,在家庭中娇生惯养,食品安全意识还不够高,离开父母来到大学独自生活,各项消费支出都需要自己统筹安排,各种入口的食品都需要自己去鉴别。离开了父母的呵护与指导,部分学生难免会出现食品安全知识短缺、鉴别能力不足、选购食品行为混乱的现象。所以,在入学初期,新生家长应通过电话询问、指导的方式对学生的食品消费行为进行适当引导,使大学新生慢慢适应自主消费的生活。

大众媒体恪尽职守,客观传递食品安全信息。大学生食品安全信息的来源中,大众媒体所占比重很高。在提高大学生食品安全意识工作中,大众媒体应做到以下几点:一是对于食品安全事件的报道应当及时、客观、准确,拒绝“标题党”、虚假新闻等不正之风,以免误导消费者对食品安全形势做出错误的判断。二是关注食品安全监管动态,及时发布政府监管部门食品安全抽验结果信息,使大学生及其他食品消费者科学、客观、全面地了解当前食品安全现状。三是发挥媒体传播知识信息的重要作用,适时为大学生及其他食品消费者发送科学的、权威的、实用的、及时的食品安全知识,引导消费者正确消费。四是实时公布食品安全监管部门投诉举报热线,拓宽大学生及其他食品消费者投诉举报途径,提高大学生消费维权意识。

只有努力提高大学生食品安全意识,深度净化大学生食品消费环境,正确引导大学生食品消费行为,才能切实保障大学生拥有健康的体魄,才能有效促使食品安全形势稳定向好,才能有力推进社会主义现代化建设大步向前。