抗日英雄叶景山与“中韩抗日同盟会”

丁文博

在吉林通化有个“望儿山”的故事,整整流传了80个春秋,讲述的是抗日战争烽火中一对父子生离死别的家国情怀。

这座山位于集安市头道镇苇沙河村,原叫东山。1935年10月,抗日英雄、“中韩抗日同盟会”的主要发起人叶景山就在这座山的娄子沟与日伪军交战时壮烈牺牲。噩耗传来,叶景山的老父亲悲痛万分,天天站在村头,遥望此山,止不住哭泣,企盼着年仅23岁的儿子能够突然回到自己身边……日复一日,年复一年,村里人将此山,改称“望儿山”,以此纪念和慰藉老人对儿子的无限思念。

毅然奔赴抗日战场

叶景山,又名蕴时,1912年出生于辑安县八区龙岗村(今集安市头道镇),兄弟姐妹9个,排行老二。他8岁开始放猪,10岁才上了私塾,13岁时因家贫被迫辍学,去当学徒工。他从小懂事要强,白天学徒,晚上到夜校读书,顺利完成了小学课程并考入通化中学。由于他酷爱美术,两年后又以优异成绩考入哈尔滨市美专。不料,1929年“中东路事件”爆发,学校停课,叶景山只好回乡做了一名小学代课教员,次年春出任该小学校长。

1931年九一八事变后,叶景山跋涉300余里来到辽宁陆军第一团团长唐聚五军中,成为一名抗日战士。1932年3月21日,唐聚五召集30余名各地抗日代表在桓仁县秘密召开东边道抗日武装会议,成立东北民众自卫军,下辖5个大队共19路军,总兵力达7000余人。4月21日,东北民众自卫军在桓仁师范操场举行誓师大会,唐聚五被推选为总司令,他慷慨激昂地发表了就职演讲,宣誓高举抗日大旗。6月3日,东北民众自卫军总部迁到通化(代办省政府职权),广泛吸收各种抗日力量,各界群众纷纷响应,队伍快速扩大为三个方面军,其中37路军兵力达到10万余人,成为东北成立最早、人数最多的抗日队伍。叶景山跟着唐聚五辗转各地,英勇顽强地参加对敌斗争,在战火中快速成长起来。

叶景山读过书有文化,唐聚五对他格外器重。唐聚五在组建自卫军前夕,就委派叶景山进关网罗兵工人才,总部迁入通化不久又任命他为自卫军总司令部通化兵工厂厂长。1932年8月15日,张学良委任唐聚五为辽宁省政府主席兼自卫军上将总司令,自此,东北民众自卫军更名为辽宁民众自卫军。随着部队的迅速扩大,武器弹药更加紧缺。叶景山只身一人来到北平,联系上抗日救国会后,先后在北平、石家庄、保定等地聘请军械技术人才,动员他们来通化帮助自卫军建兵工厂。当时,这些技术工人有的故土难离、有的害怕打仗,叶景山反复晓之以理、动之以情,终于将聘请到的15名懂得武器制造和维修的能工巧匠带回了通化。

经过紧张筹备,叶景山带领大家开始制造武器弹药。战士们的大刀长矛逐渐换成了步枪、手榴弹,装备有了较大改善,全军上下士气大振。自此,东边民众抗日之火熊熊燃烧起来,而且越燃越旺。

竭力促成抗日同盟

1932年6月至9月,辽宁民众自卫军对日伪在通化及辽东地区各据点发动了一系列攻击,收复了东边道10余县,直接威胁到日本占领的抚顺、沈阳等中心城市。日本关东军连遭重创,惶惶不可终日,遂调集数万日伪军,对辽宁民众自卫军总部及各路军发动了大规模的“讨伐”。10月14日,日伪军在飞机和装甲车的配合下,兵分三路,直指通化自卫军总部,15日通化城失守。自卫军各路均展开血战,分别抗敌于柳河、海龙、太平哨、八道江等地,终因孤军作战,连连失利,惨遭失败。唐聚五率余部退至濛江,准备撤往抚松、长白一带山区,但因驻抚松的自卫军第七支队司令王永诚投敌,自卫军各部便分别行动:唐聚五化装入关内求援,王凤阁率部退回通化至临江山区,各部将领郭景珊、孙秀岩、包景华、林振清等突破重围后相继入关,以辽宁自卫军为主体的通化地区的抗日斗争告一段落。

此时的叶景山,没有与唐聚五一同入关,他回乡典当了妻子的首饰和自己的西服、水晶眼镜,送走从石家庄聘请来的秦技师,然后踏上了寻找和串联抗日队伍的艰难征程。他背着画夹子,以绘画写生为掩护,穿林海跨雪原,足迹踏遍了长白山区的通化、辑安、抚松、濛江、临江、长白、柳河、宽甸、桓仁、兴京等地。经过不懈努力,先后与王凤阁、万兆荣、尚鸿恩所领导的抗日队伍,朝鲜革命军及几十支抗日义勇军、山林队取得联系,积极游说、动员他们联合起来共同抗日。

1934年正月,叶景山与朝鲜独立同盟革命军(简称“朝革”)总司令杨池奉见了面,提出了实现中朝抗日力量的联合、“朝革”武装内部统一等主张。杨池奉表示愿意合作,并希望叶景山能成为“朝革”的臂膀。叶欣然同意,遂被任命为“朝革”一师参谋长。杨池奉被日本奸细杀害后,叶一方面奉王凤阁之命,继续保持与各抗日武装联系;另一方面,应新产生的“朝革”总司令部的要求,协助把潜伏于各地的“朝革”武装统一起来。1935年夏秋,日寇增派大批日伪军“围剿”东南满抗日武装,抗日斗争形势极其严峻,“朝革”鉴于自己的武装力量迅速萎缩的实际,希望叶景山利用其与李如松、金东耳、崔宗仑、崔宗五、崔允龟等各级领导人的亲密关系,在增强内部团结和对外联合中发挥作用,并同意与当时的抗日公开武装王凤阁部的军政联合和协同。为便于开展工作,“朝革”任命叶景山为促进结盟工作的执行委员会委员长。

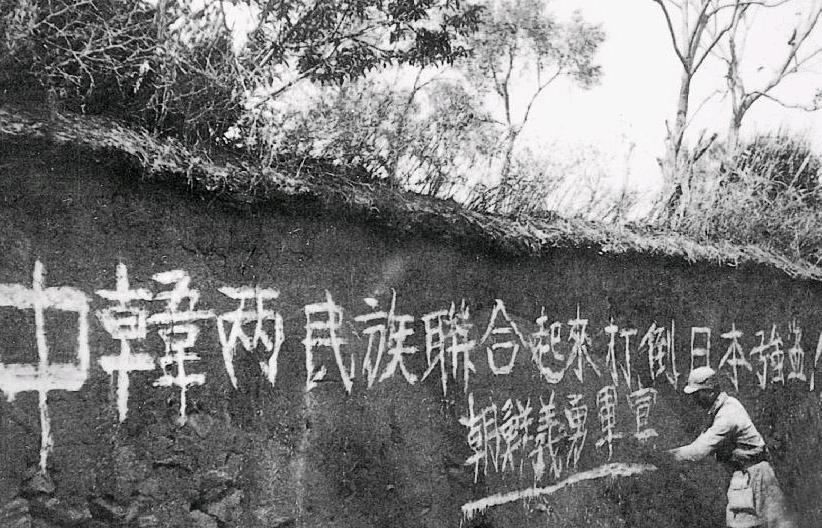

1935年秋,叶景山终于促成了王凤阁领导的自卫军和崔允龟等领导的朝鲜革命军以及几十支抗日义勇军、山林队的联合。这年9月19日,王凤阁与朝鲜革命军负责人在辑安八区谈判商定,成立中朝两国抗日志士携手的、以驱逐日寇为宗旨的“中韩抗日同盟会”,分别设立军事、政治、保安委员会。王凤阁任军事委员会委员长、朝鲜革命军高而虚任政治委员会委员长。王凤阁、叶景山、崔宗仑、李仲侠、万兆荣、崔凤鸣、崔宗五、洪宇、李如松、崔允龟、尚鸿恩等11名首脑按序在会盟简章上签字并宣誓。抗联也派曹亚范进入同盟会,以加强协调和掌握情况。根据同盟会的决议,叶景山正式辞去“朝革”一师参谋长职务。叶景山还为同盟会起草了章程、纲领和誓词,王凤阁和崔允龟等双方将领都在誓词上郑重地签名、盖章。

同盟会组建后,在通化县第五区、辑安县第八区、宽甸县第三区及新京、桓仁、金川、抚松、临江一带积极开展抗日武装斗争,沉重地打击了日本侵略者。

“中韩抗日同盟会”的诞生,引起了杨靖宇将军领导的人民革命军的高度重视。杨靖宇在与王凤阁会面时,高度赞扬了“中韩抗日同盟会”的抗日斗争,并命令活动在辑安老岭山区的一军六团刘仁凤部与“中韩抗日同盟会”相互支援,密切配合,协同作战。刘仁凤还主动到同盟会总部协商,签订了“加强红军与中韩抗日同盟会的联系”“划分根据地、游击区”“互相紧急援助”等6条协议。

为酬壮志血染山河

“中韩抗日同盟会”的成立、红军和同盟会协议的签订,增强了南满地区的抗日力量。他们联合起来,寻找战机,仅在通化境内的大庙沟、果松、龙头和老岭山区的荒沟、砬子沟就与日伪军交战20余次。日伪当局把“中韩抗日同盟会”当成心腹之患,布告悬赏捉拿同盟会主要成员,叶景山也成了日军悬赏捉拿的重点人物。

1935年农历10月13日深夜,叶景山与远道赶来的“中韩抗日同盟会”主要成员之一、新宾抗日武装领导人李仲侠等人一起从苇沙河走到娄子沟,在一个姓江的农户家住下开会,商量将新宾的抗日武装同王凤阁的部队联合事宜,决定次日就去红土崖找王凤阁。结果他们的行踪被汉奸告密,14日拂晓被日伪军包围,叶景山从后窗跳出时右腿中弹,藏到山坡一个菜窖里。天亮后,保安团和日本宪兵顺着血迹找了上来,最后叶景山誓死不降,被杀害于菜窖。此次被困,只有1人突围,叶景山等5人全部壮烈牺牲。

叶景山等人的头颅,被日本鬼子凶残地用铡刀铡下,带回通化挂在城门旗杆上示众。第二天夜里,叶景山的四弟叶景华摸黑60里来到通化,一心想要拿回二哥的头颅,可是一打听才知道被日军扔到江里“喂鱼了”。天一亮,叶景华就顺浑江而下,边哭边寻找二哥的头颅,一连几天也没找到。原来,扔头颅的那个民工也参加过自卫军,早就认识和崇拜叶景山,他到江边后,把叶的头颅包好交给摆渡的船夫,告诉船夫保存好,等叶的家人来找好交给他们。后来,叶景山的三弟叶景春几经周折找到那个船夫,取回了头颅,当晚把藏在草丛里叶景山的身躯运回家,用线把头和身躯缝在一起,偷偷地下葬了。

叶景山牺牲后,杨靖宇亲自派人前往祭奠。朝鲜革命军也于11月27日送来悼念信,表达了朝鲜革命军对叶景山牺牲的巨大悲痛。

敌人的凶残并没有吓倒关东儿女,他们坚持与侵略者进行殊死斗争,此后“中韩抗日同盟会”又坚持抗战两年之久,到1937年,同盟会主要领导人王凤阁及其将士大都壮烈牺牲,余部60多人在崔允龟的带领下,加入了由杨靖宇领导的抗联第一路军。

白山血染红,黑水遗恨长。23个春秋虽然短暂,但叶景山投身抗日、视死如归、不畏强敌的爱国主义精神,唤醒了更多的民众;他风餐露宿、冒着炮火硝烟、辗转长白山区,串联并促成了 “中韩抗日同盟会”的建立,构筑了跨越国界的抗日统一战线……这些伟大功绩,将永远彪炳史册,闪烁着耀眼的光辉;永远深刻在后人记忆里,化为不朽的精神力量!

(责编 曲星)