“制度性交易成本”最该降

闫平

最近,记者前往浙江省的杭州、嘉兴和河南省的郑州、洛阳,对53家制造业企业的成本状况展开了深入调查。受访企业普遍认为,当前政府最应推动降低的成本是“制度性交易成本”,简单说,就是由于体制机制问题而造成的经济、时间和机会等各种成本。制度性交易成本种类繁多、弹性较大且其中暗藏“灰色地带”,正成为当前企业的最大困扰。

减负政策不应沦为“空头支票”

“降成本难啊,拿着红头文件找不到庙门。”前不久,郑州一家服饰公司的副总经理王先生被泼了一盆凉水。

原来,今年3月,郑州市政府下发了《郑州市降成本优供给推进实体经济持续健康快速发展的若干意见》。为了降低企业用地成本,《若干意见》取消了工业企业厂区范围内容积率、厂房高度的上限指标限制,并且鼓励多种形式的出让。

王先生拿着文件,兴冲冲地跑到规划局,想调整一下厂房规划,把部分工业厂房出租。

谁知,办事人员却说:“我们没收到这样的文件,办不了。你让市里专门给我们发一个文件,就给你办!”

“上面政策和下面落实有时是‘两张皮。去省里市里开会,企业觉得很温暖,开完会回来却发现不少事情推不动,基层办事效率比较低。”王先生有点无奈。

王先生的经历并非个案。简政放权、为企业松绑,是全面深化改革的“先手棋”。新一届政府成立以来,国务院部门取消或下放行政审批事项约600项,提前两年多完成减少1/3行政审批事项的目标。调查中,八成以上的企业反映,多次简政放权后,制度性交易成本有所下降。然而,也有一些简政放权举措在落实中被困在“最后一公里”,有时甚至导致好政策成了“空头支票”。

——基层底子薄,部分权力下放后“接不住”或“不想接”。

受访企业普遍反映,取消审批事项对企业降成本帮助很大,但有时还是没有“松绑感”。审批权从国家层面下放到省、市、区,但审批事项往往没有减少,企业经常会面对基层办事人员少且没有能力办理的状况,有时甚至要耗费更多的时间和精力“扯皮”。

“有的审批权从省里下放到县里开发区后,工作人员干脆对企业说,‘我们还没弄明白呢,你们先等着吧。可是市场瞬息万变,企业哪儿等得起啊。”一家企业的总经理如此感慨。

——松绑表面化,似乎带来了便利,但实际上企业成本没有降。

近年来,行政服务大厅在各地兴起。审批服务集中、数据资源共享,服务大厅提供的一站式服务,目的是让企业办事少跑腿更快捷。

不过,在企业看来,“一些服务大厅只是一个领表格的地方,真正办事还得去这局那局,盖几个章还得跑几个地儿。”

本是提高效率的一些网上申报,也让企业直言“耽误时间”。调查中,河南一家食品企业以某项工商年检为例说,“以前要准备好材料跑到工商局现场办理,现在网上申请就可以了。看起来省事了,可网上申请要30天才能批下来,以前跑一跑反倒一周之内就能办完事。要知道这类审批年检,每年企业有几十项,要是每项都要30天,这一年就别搞生产了。这时间成本不也是成本吗?”

——文件缺细则,政策出了一箩筐,企业仍只能画饼充饥。

中国一拖财务总监姚卫东坦言,一些降成本的好政策,因为没有细化,对企业来说犹如画饼充饥。“比如驻外合资企业境外融资渠道进一步放开,这是大好事。但是人民币资金池、外币资金池与企业税收等政策如何衔接没有配套细则,企业根本不敢做。” 姚卫东说,由于缺少操作细则,企业“再饿”也不敢“吃螃蟹”,生怕踩了偷税漏税的雷。

“一些产业政策较难操作。”王振峰说,现在各级政府出台的降成本政策很多,有些10页纸的优惠政策恨不得有50页解读,各种名词比较难懂。“企业搞经营可以,研究文件不在行,我们总不能专门建一个政策研究室吧?”

别让制度障碍困住企业

进一步正视并尽快清除制约企业轻装前行的体制机制性障碍,是企业对降成本的更大呼声。

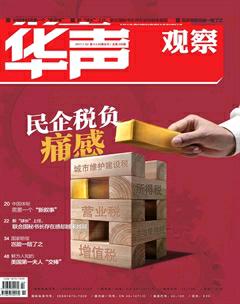

——“税收指标”、回溯性收税、过头税,让企业深感无奈。

调查中,多家企业反映,近年来国家出台多项措施降低企业税负,特别是“营改增”试点范围扩大,实实在在减轻了企业负担。但在一些地方,税收并非按企业实际经营状况收缴,而是由税务部门年初定指标,分配到各个企业,这就使减负变了味儿。

“中央和地方都说要给企业降成本,可一些税务部门的任务指标一点不见减少,你说这企业的税收负担有可能降下来吗?” 河南一家服装企业负责人告诉记者,企业要交多少税,一些地方税务部门年初就定好了,基本上是根据“背的”收税指标确定的,说是年末多退少补,但从没退过钱。河南一家办公家具企业的董事长张先生也表示,一到年底,税务人员就拿着指标找企业要钱。“如果企业说没效益不给,他们就天天查账,只好硬着头皮凑钱给,有时甚至要借钱交税。”

“我们一直照章纳税,怎么还要补税?”去年初,浙江闻泰通讯股份有限公司忽然接到税务部门通知,要补缴三年印花税。这让公司总经理肖学兵很吃驚。原来,去年起嘉兴地区国内贸易购销合同印花税改为购销双方都要交。“新闻里不是说国家在给企业减税吗?怎么反倒取消了税收优惠,还得把往年优惠补上?”

河南一些企业也反映,耕地占用费、租赁费等原来已不收的税费,现在又开始收缴。“地方上专门成立了非税收入管理局,到实体门店来收钱。前年就要求预交两年的税费。”

——部分行政事业性收费的标准、操作方式不尽合理。

一些政府收费项目,虽然师出有名,却不太符合实际情况,也在一定程度上增加了企业负担。残疾人就业保障金的征收标准偏高,就是调查中企业反映的焦点问题。

根据国家规定,企业安排残疾人就业的比例不得低于在职职工总数的1.5%,凡安排残疾人就业达不到该比例的企业,需按其差额人数全额征收保障金。鸿富锦精密电子(郑州)有限公司大约有30万名员工,这就意味着其需要安排4000多名残疾人就业。企业在当地很难找到那么多有劳动能力、符合岗位要求的残疾人。鸿富锦主管人力资源的负责人表示,劳动密集型企业一方面利润率低,另一方面已经为促进就业做出了相当大贡献,反而要支付更高的残疾人保障成本,这种收费标准不太公平。

——评估检测花钱又费力,动辄几十万元。

“只要开门营业,至少有15个评估评价要做。”河南安耐克实业有限公司副总经理裴国营说。安全、质检、土地、规划、环境、消防、能耗、职业卫生……哪个评估都不能少。过去,评估评价往往由政府部门或事业单位直接操刀,这两年随着简政放权步伐加快,多数交给了第三方机构。“一开始以为改革后评估检测的负担会减轻。现在看来,不管是政府做还是第三方机构做,成本上差别不大。反正都是前置性许可,不做不行。”

“几乎每个月都要做各种评估。”郑州通达光缆总经理助理谢育龙以环境评价为例,企业每新上一台设备,就要新做一次环评,生产线改造也要重新做环评,“甚至一台设备从一个车间搬到紧挨着的另一个车间,也要重新做一次环评。做一次至少就得几万元,企业真的受不了。”

有的评价必须分几步进行,拉长了评价时间,也导致企业重复花钱。一些企业反映,按照国家关于建设投资项目安全、环保、职业卫生评价“三同时”的规定,企业每上一个项目,不论大小,项目开始前要做一次预评价,设计要做专篇评价,验收时又有验收评审。一个项目开工前,仅这三项评价,就要做9次评估。企业必须安排专人跟踪,即使都合格,前后也要有一年时间才能完成。

中航光电财务部部长王亚歌算了笔账,2015年企业用于“三同时”的支出达到56.8万元,再算上买设备的评估、生产线改造所做的评价、各种质量检测收费等,一年花了好几百万元。“工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证都可以合一,这些评估为什么不能合并?”王亚歌说,有些投资项目只是购买计算机软件,不涉及建筑施工,也要交钱做安全、职业卫生专篇设计,实在让企业很无奈。

莫名其妙的成本折腾人

如果说税费、评估是所有企业呼吁尽快降低的制度性交易成本,那么中小企业、初创企业往往还要应對一些莫名其妙的成本。

——城市拆迁导致企业“搬家式死亡”。

河南一家小家电制造企业,因为城市建设规划调整等原因,3年搬了4次家。“搬家就要停产,一边养着工人,一边租赁新厂房。搬进新厂还要重新调试设备,重新评估认证,这些都要花钱。搬家搬得企业遍体鳞伤。”这家企业的董事长夏先生说。搬进新工业园区,又有了新烦恼。新建设的工业园区多是立体厂房,企业仅买一层或几层不可能拿到土地证。“不花600万元搬进产业园,企业就没有地方开工。可是,立体厂房只买一层没有土地证,就拿不到银行的抵押贷款,资金又成了难题。”

浙江两家制药企业也刚刚经历了搬迁,其中一家药企的财务总监说,“由于搬迁投入、新工厂头两年较高的折旧,以及大幅增加的土地使用税,去年企业的盈利能力降了不少。企业最怕的就是折腾。”

——一些质检机构收费不含糊,真需要服务时反倒令人失望。

工业企业的仪器设备设计检测、化验、计量等需要不定期年检,有的项目每半年就要检一次。不少中小企业反映,由于检验费太高、弹性太大,不得不与如质检研究院等类似的“红顶机构”签订年度服务合同。

“一项标价20万元的检测,如果企业同意每年购买‘红顶机构的打包服务,可能这项检测只要10万元;该抽检20种样品,抽一种就行了。如果‘不合作,任何一级质检部门都可以随时随地去持生产许可证的企业检查,来一次企业就得花10万元左右。”河南一家企业负责人反映,有时质检机构到企业检查,连检测设备都没带,但只要说是检查,就得交费。企业真的需要质检服务时,却失望了。“去年底我们感觉一台大型计量衡器不太准,主动邀请质检机构来做检测。可是5个月过去了,也不见人影。”

摘编自《人民日报》2016年5月9日