基于“织补”策略的民族村寨景观规划设计

张俊杰+李帆淼

摘要:目前我国民族村寨旅游景区存在着过度、无序开发的现象,旅游景观规划工作面临严峻挑战。为提升民族村寨旅游竞争力,以贵州滑石板苗寨旅游景观规划设计为例,分析该苗寨碎片化肌理,引入“织补”策略,以生活性、形态性、原真性、动态性为织补规划原则,以局部织补、横向整合、纵向延伸为织补策略,对滑石板苗寨活力、文脉、生活、生态四个方面进行“织补”,使特色旅游资源可持续发展。

关键词:“织补”策略;碎片化;民族村寨;苗族

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2017)01-0022-06

收稿日期:2016-07-19

修回日期:2016-09-19

Abstract: With the tendency of over exploitation in ethnic villages, tourism landscape planning and design is facing severe challenges now. To improve competitiveness of tourism in ethnic villages, tourism landscape planning and design of Huashiban Hmong village in Guizhou is taken as an example to analyze its current fragmented textures. The paper introduces “darning”strategies with the planning principles of life nature, morphological nature, original authenticity and dynamic nature.Taking partial darning, horizontal integration and longitudinal extension as darning strategies, Huashiban Hmong village is darning planned from 4 aspects including local vitality, context, life and ecology, to make sure sustainable development of characteristic tourism resources.

Key words: “Darning” strategy; Fragmentation; Ethnic villages; Hmong

引言

1976年,C. Rowe[1]在《拼贴城市》一书中运用织补的策略解决了现代城市中旧城出现片段化、各种历史文化空间之间缺乏联系的问题,城市“织补”的概念随之产生。而景观规划设计的“织补”,即充分运用特有环境下自然与社会经济等独有柔性、流动和渗透的特质,使传统生活与现代生活互融共生,对规划地块与区域景观出现的断裂元素进行有效填补和修复,实现有机衔接。一般通过地域建筑、生态绿地、民俗文化和传统产业四个方面进行“织补”。日前织补理论多用在城市空间中,以旧城改造和历史名城保护为甚[2-4]。

村寨像一件织物,有着自身的组织规律和肌理。我国少数民族村寨是民族智慧的结晶,散发着浓重的历史气息和民族特色遗韵。当下,由于过度开发民族旅游景区,少数民族村寨受到较严重的建设性破坏,民族历史文化渐失,原生态环境日益恶化,民族村寨形态碎片化,成了“创造孤独形象的游戏”[5]。因此在民族村寨旅游规划中,“织补”民族村寨肌理,恢复民族特色,重塑民族旅游品牌势在必行。

1传统村寨——滑石板苗寨

1.1基本概況

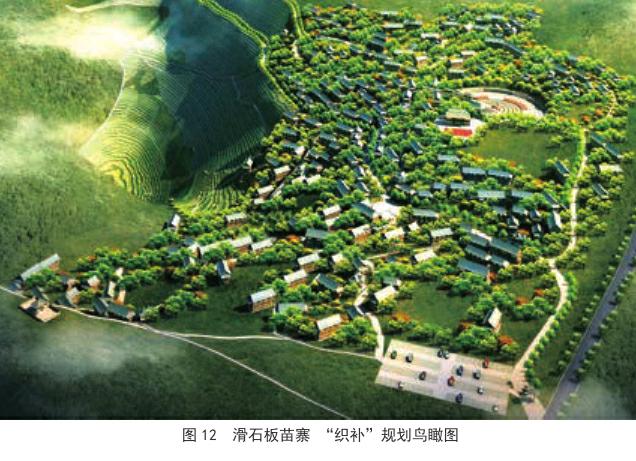

滑石板村隶属于贵州省盘县马场乡,距县政府所在地75 km,平均海拔1 650 m,四周环山,素有“盘县小西藏”的美誉,气候宜人。全村辖区面积3.26 km2,共1 112人,是苗族祖先聚居地之一,其中苗族人口占全村人口的94%,属小花苗族支系。其建筑(图1)、歌舞、服饰、饮食、手工艺、银饰等都蕴含了浓厚的民族历史文化,并有苗族大筒箫和“采花节”两项贵州省非物质文化遗产。寨子里的建筑依梯田等高线层次分明地坐落在山地一侧,形成一种隽美祥和的地域风景画。

1.2碎片化的滑石板苗寨

1.2.1民族村寨的个性和风貌肌理——“损”

地域的精髓在于其特色的存在[6]。滑石板苗寨的传统民居多为木质结构,长期的风雨侵蚀使其老化且年久失修。然而建筑更新的过程缺乏规划指导约束,对民族资源的保护不够,近年来随意增建违章建筑、洋式风格建筑,圈地等现象严重,村寨布局被肢解,苗寨形态被打破。民族服饰、节庆、礼仪和饮食等民族风俗都逐渐被外来文化同化。而长期以来的森林砍伐,导致生态环境趋于恶化。

1.2.2合理有特色的发展规划——“乏”

村寨内公共服务设施严重不足,缺乏公共活动场地。基础设施严重滞后,路网密度较低且不成系统,断头路居多,入户道路多为泥石路,且多无停车场;环境脏乱,农用器具、柴草等杂物堆放杂乱;环卫设施严重缺乏,垃圾随意丢弃;缺乏系统的给排水管道,污水随用随排;电力电信设备覆盖率较低。

2 “织补”的意义

2.1有利于民族村寨的修复

在现代化和城市化冲击下,苗族村民的生活状况以及当地的旅游景观易被外来文化改变。为了把滑石板苗寨“生活带上去,文脉留下来”,有必要对苗寨居住建筑、寨民生活方式、民俗风情、历史风貌、空间形态和生态环境进行修复性织补(图2)。

2.2有利于民族村寨文化的保护与传承

“民族的才是世界的”,苗寨特有的民俗与节庆、民间传统手工艺、古建筑等都是珍贵的文化遗产[7]。对村寨文化进行织补规划,提高村寨保護意识,使民族同胞不再盲目追求现代化生活,主动传承民族魅力文化,可为苗寨文化注入永不衰竭的活力,也可熏陶和培养文化后继人。

2.3有利于民族村寨经济发展

首先,“织补”规划带动民族村寨旅游业的发展,为当地寨民提供更多就业机会[8],提高寨民生活水平[9],增加寨民经济收入[10~11];其次,良好的旅游环境会吸引更多的投资商入驻,为村寨提供技术交流平台,促进相关产业的兴起,加快民族村寨景区开放型经济体制的形成;最后,民族经济的发展间接促进了民族统一[12]。

3滑石板苗寨旅游景观规划

3.1发展定位

规划通过对苗族文化、旅游生态景观、苗族特色产业及传统苗寨建筑肌理等方面进行细致织补,创建一个充满民族文化特色和活力,生态环境适宜且可持续发展的魅力苗寨。将滑石板苗寨的主题旅游形象定为“锦绣苗药故里,魅力采花之寨”,突出“青山环绕绿带间,美丽苗寨世外园。筒箫轻吟苗家乐,采花尽现儿女情”的苗家风情。

3.2“织补”原则

3.2.1生活性

织补城市,首先织补的是人们赖以生存的生活方式[13~14],村寨亦然。由于滑石板苗寨被现代主流生活同化,导致邻里关系日趋冷漠、民族风情节庆逐渐淡化。因此织补原有村寨的生活氛围、保留苗寨的特有农耕气息,对维护民族村寨社会组织结构、延续民族精神尤为重要。

3.2.2形态性

以地形地貌为村寨的基质,交通道路为村寨的廊道,住宅、公共设施用地等为村寨的斑块[15],是村寨景观形态构成的重要影响因素[16]。在民族村寨织补的过程中,注重村寨空间和景观序列的连续性、层次性,对破坏村寨整体形态的因素加以治理和完善,从而提升民族村寨的生态形象和民族识别性。

3.2.3原真性

整治历史文化遗存应秉承原始风貌,通过维修使其“延年益寿”而不是“返老还童”[17]。结合滑石板苗寨的发展定位,还原一个古朴、具有“原真苗韵”的田园乡村人家景观。

3.2.4动态性

古老的村寨由历史与自然环境共同塑造,在历史的长河中始终保持着自身的生命力[18]。但坚持“原真性”并非封闭式的与世隔绝,而是科学地对民族文化进行有益尝试和探索[7]。织补规划既要保持原汁原味的苗族村寨风貌,又要使其长期处于一个动态的可持续发展的良性循环中。

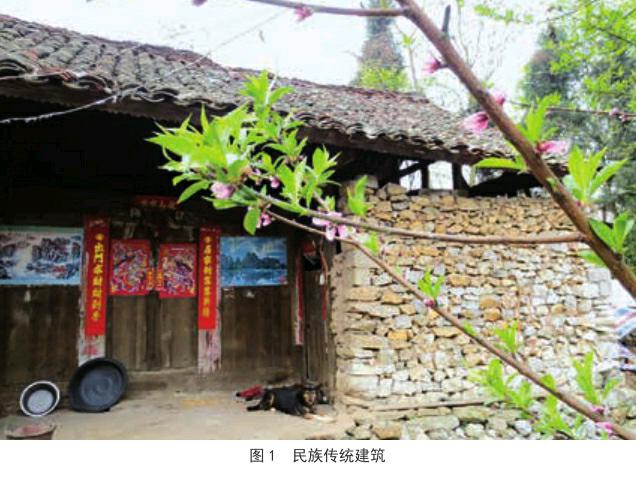

3.3“织补”策略

3.3.1局部织补

分部分、分阶段,逐步织补好村寨建筑、道路广场、特色产业、公共基础设施、民族文化、生态环境等缺失或不完善之处。

3.3.2横向整合

强调各部分与村寨整体之间的关系,以生态和谐的方法织补,使各局部达到相互融合和统一。

3.3.3纵向延伸

建设和完善相关的旅游和产业制度是可持续发展的长效途径(图3)。

4织补民族村寨的内容

结合滑石板苗寨的发展定位,运用上述“织补”原则和策略,对其活力、文脉、生态、生活4个方面进行“织补”,彼此相互穿插融合,共同形成一张“织补”网络图(图4)。

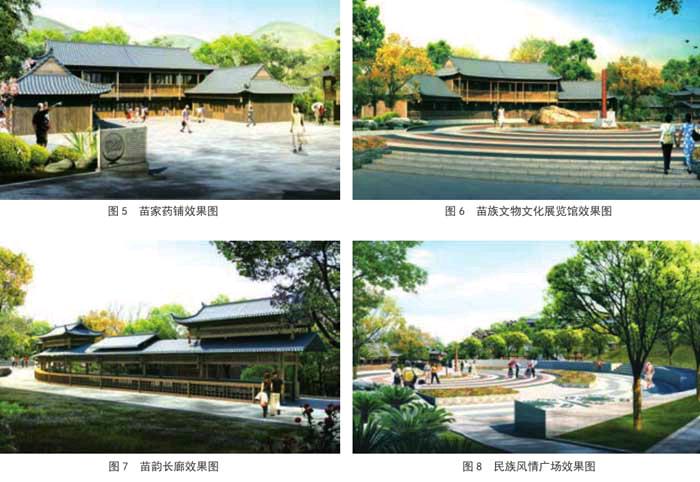

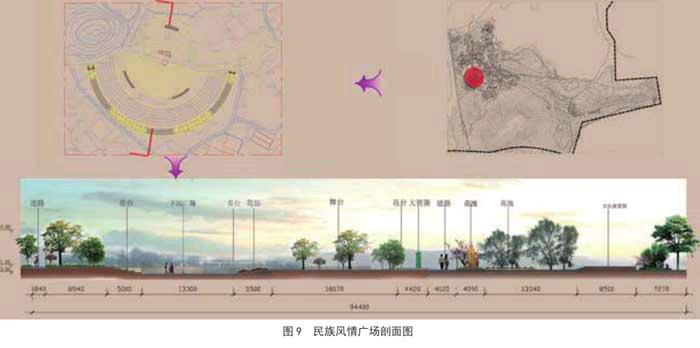

4.1织补活力——适建苗寨特色项目

充分挖掘苗寨的潜在活力,并注入新活力,使新老活力融合并织补成网络,体现了苗寨“织补”的生活性、动态性。挖掘富有民族地域特色的活动项目来吸引人气[19],唤醒苗寨渐弱的风土人情,构建民族风情浓郁的旅游景观,如规划增建苗服绣铺、苗家药铺(图5)、苗族文物文化展览馆(图6)、苗韵长廊(图7)、滑石板客栈等旅游服务设施建筑,所用民族元素(落地式平房、穿斗式结构、人字形房顶、青瓦盖顶、木板作壁,栏杆雕的万字格、喜字格等图案)均来源于苗族传统民居。为满足村民举行苗族风俗活动的需求,提高游客的参与性,规划了一个结合休闲、娱乐、观光等功能,以苗族姑娘百褶裙为铺装纹样,中心设有一尊大筒箫雕塑的民族风情广场(图8~9)。

目前滑石板苗寨特色产业不具规模,将已有一定产业基础的苗药、金银花Lonicera japonica、樱桃Cerasus pseudocerasus三种特色产业规划为重点产业,形成苗药和金银花种植基地、樱桃采摘园的旅游景观。

此外,根据原有资源和旅游需要,规划采花洞、摄影台、生态农耕展示园、苗族风情展示牌等增强旅游活力的景点或景观小品,使景点间的空间联系紧密,织补成活力网络从而带动整个苗寨活化效应。

4.2织补文脉——传承民族文化

从游览角度出发,将民族特色与景点设置相结合,多方位带入苗族文化以织补文脉的遗失。将苗寨元素巧妙地织补到旅游景观规划里,以保住苗寨文脉的“根”。“生活带上去,文脉留下来”,运用织补的策略,科学有效地传承滑石板苗寨的记忆与味道,体现原真性。

体验地域文化是民族旅游的深层内涵[20]。通过人文景点设置,游客可在苗服绣铺里看苗家姑娘刺绣,听老人讲苗家故事;在苗家药铺里随苗医采摘制作苗药、调养身心;在苗族文物文化展览馆里赏民族文化宝藏;在苗韵长廊里与苗族同胞共享长桌宴;在民族风情广场上共度“三月三”,听大筒萧吹奏;在天然溶洞“采花洞”里共度采花节、吹木叶、弹口弦,寻回渐淡的节庆文化氛围,亲身体验当地苗族风情。游客还可透过16个苗族风情展示牌上的记载,深入了解苗族历史文化。

4.3织补生活——建和谐民族家园

由于滑石板苗寨的交通体系、给排水工程、电力电信设备、环境卫生设施以及防灾减灾工程等生活配套设施较落后,亟需织补改善。针对公共服务建筑缺口的问题,规划建设村委会、卫生室和邮政局各一處。织补破碎的苗寨设施,创建高效的生产生活环境,体现了“织补”的生活性和形态性。

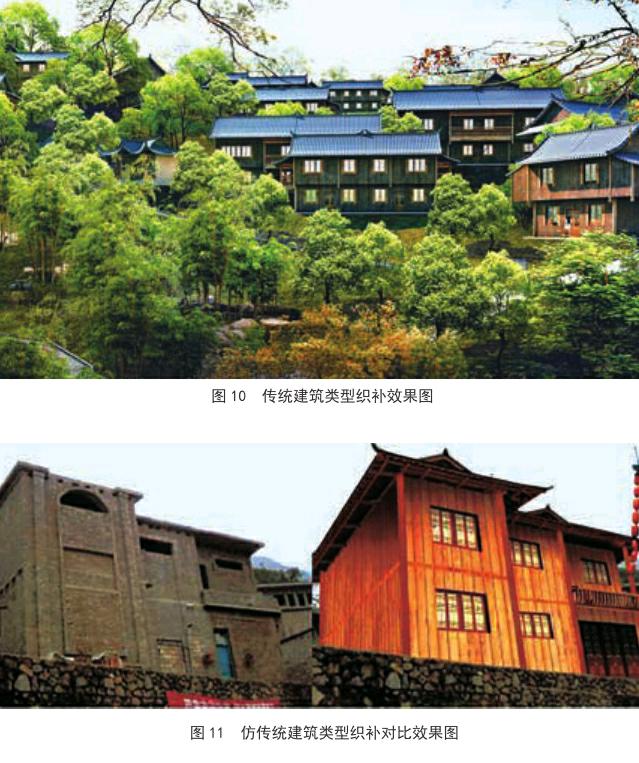

建筑是“无字的史书”,滑石板苗寨的传统民居是自然条件和民族渊源、信仰和习俗的融合,是美学、哲学等多方面的体现。而依山而建的传统民宅(木质结构的吊脚楼,悬山式或歇山式坡屋顶,青瓦或杉皮覆盖),虽然现状大多陈旧,但不失古朴民风,建议在保持原有风格前提下进行保护和修缮(图10);针对与苗族村寨原真性脱节的“新洋房”,规划在不改变原有建筑结构基础上,加入坡屋顶、黑灰瓦、木墙面、仿木棕色门窗等苗族建筑元素进行改造,使外观与传统民居协调统一(图11)。

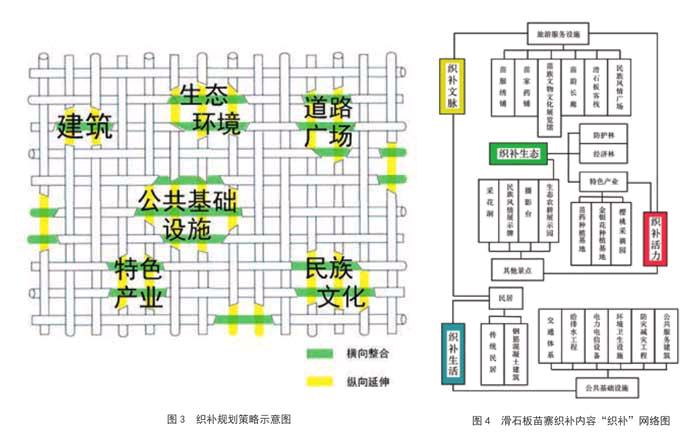

4.4织补生态——复民族村寨环境

良好的生态环境是滑石板苗寨可持续发展的依托。由于寨民对苗寨周围山体植被的砍伐,造成生态林的逐年消退,石漠化问题较严重。规划以三种特色产业及生态农耕展示园为生活休闲景观带,两侧山林抚育地为两条生态景观带,以干香柏Cupressus duclouxiana为防护林基调树种,种植核桃Juglans regia、板栗Castanea mollissima、杜仲Eucommia ulmoides等经济树种,使经济林、防护林相互穿插,织补符合苗寨生态的绿色旅游景观网络,形成与人们生活协调的人居环境(图12),反映“织补”的形态性和原真性。

5结语

建设一个生活质量与现代文明接轨、历史文脉薪火相传、旅游活力旺盛、生态可持续的民族村寨是每个民族同胞的梦想。在城镇化进程中,传统民族村寨个性和风貌的片段化导致村寨功能紊乱、文化特色遗失、生态失衡。因此,在民族村寨旅游规划中,我们应摒弃只追求眼前利益、遗失民族文化的建设方式,合理地缝合织补民族村寨的自然与人工、传统与现代要素之间的碎片,体现民族文化旅游的异域性、互动性、科学性和艺术性。通过“织补”策略,可增强我国民族村寨独特的形象,提升旅游竞争力,展现民族与自然和谐的景象,彰显民族文化的独特魅力。

注:文中图片均为作者自摄、绘制。

致谢:项目规划设计得到了西南林业大学张继兰老师、夏佳云同学的大力支持,特此致以诚挚谢意!

参考文献:

[1] 柯林?罗,弗瑞德?科特.拼贴城市[M].北京:中国建筑工业出版社,2003:118-150.

[2] 刘佳福,陈占文.格局环境肌理——“织补”策略引导下的承德市历史文化名城保护方法[J].中国名城,2010(10):62-66.

[3] 张杰,邓翔宇,袁路平.探索新的城市建筑类型,织补城市肌理——以济南古城为例[J].城市规划,2004(12):47-52.

[4] 张杰,刘岩,霍晓卫.“织补城市”思想引导下的株洲旧城更新[J].城市规划,2009(1):51-56.

[5] P?克莱芒.城市设计概念与战略——历史连续性与空间连续性[J].世界建筑,2001(6):23-25.

[6] Norberg-Schulz C. The phenomenon of place[J]. The Urban Design Reader,1976:125-137.

[7] 刘永安,刘庭风. 少数民族村寨风景打造及保护研究——以西江千户苗寨为例[J]. 贵州民族研究,2015(4):128-131.

[8] Oppermann M. Rural tourism in southern Germany[J]. Annals of tourism research,1996,23(1):86-102.

[9] Christopher S. Thompson. Host Produced Rural Tourism Towa′s Tokyo Antenna Shop[J]. Annals of Tourism of Research,2004(3):580-600.

[10] Thompson C S. Host produced rural tourism: Towas Tokyo antenna shop[J]. Annals of Tourism Research, 2004,31(3):580-600.

[11] Kneafsey M. Rural cultural economy: Tourism and social relations[J]. Annals of Tourism Research,2001,28(3):762-783.

[12] Callahan R. Ethnic politics and tourism a British Case Study[J]. Annals of tourism research,1998,25(4):818-836.

[13] 薛敏.动态城市发展的织补策略研究[D].西安:长安大学,2010:6.

[14] 姚心淇.“城市碎片”的整合与织补策略研究[J].建筑与文化,2016(3):162-163.

[15] 肖笃宁.景观生态学理论、方法及应用[M].北京:科学出版社,1991:13-25.[16] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 住房城乡建设部关于印发《村庄规划用地分类指南》的通知:建村[2014]98号[A/OL].(2014-7-11)[2016-9-10]. http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/ jsbwjczghyjs/201407/t20140716_218493.html.[17] 陈波.古镇民居保护与更新原则探讨[J].贵州大学学报(自然科学版),2009(1):108-110.

[18] 周真刚.贵州苗族山地民居的建筑布局与文化空间——以控拜“银匠村”为例[J].黑龙江民族丛刊,2013(2):133-139.

[19] Pitchford S R. Ethnic tourism and nationalism in Wales[J]. Annals of tourism research,1995,22(1):35-52.

[20] Li Y. Ethnic tourism:A Canadian experience[J]. Annals of Tourism Research,2000,27(1):115-131.