教会女学与近代中国女子教育

李思思

(西北大学 马克思主义学院 ,陕西 西安 710127)

1840年鸦片战争后,中国的大门被侵略者无情地撬开,西方传教士也借此机会大量涌入中国,他们此行的目的便是在中国传播基督教,进行文化渗透。为了其目的的需要,他们创办了许多的教会女学。女学的创办在社会上引起了很大的反响,而近代中国的女子教育也正是由此开始的。

一、教会女学的创兴

(一)教会女学初创的背景

在中国封建的古代社会里,可以接受正规教育的只有男性,而女性只能接受一些简单的家庭教育。古代的中国,女子都是被禁锢在自己的闺房之中,她们从小就接受着传统的家教理念,被灌输“三从四德”的理论。这样的传统观念一直束缚着女性的思想,从而使广大女性成为了男子的附属品。

东汉班昭所著的《女诫》,更是严格规定了古代女子的日常行为规范,对女子的操守和德行做了明确的理论总结,成为古代社会女子受教的范本。男尊女卑思想和“女子无才便是德”的传统观念是《女诫》所着重强调的,而这一理念也逐渐成为古代社会标准的女性价值观,对后世中国女性的地位和命运具有深远的意义。

这一现象一直延续到清末。鸦片战争爆发后,西方列强强迫中国与之签订了一系列的不平等条约,由此,大量的传教士来到中国,希望能在中国的土地上广传基督教福音。“据史料统计,到了十九世纪末的时候,在中国的外籍传教士多达3300人”[1]175。为了传教,他们与各阶层的民众广泛接触,开展许多公益事业,如慈善、医疗服务等,但传教士的这些活动都没有取得理想的进展。19世纪40年代,传教士娄理华曾经对自己的布道历程这样概括:“对着风浪讲话,在沙滩上留名”[2]23。为了更好地招募信徒,传播基督教教义,教育事业成了传教士们的关注对象,狄考文曾说:“基督教早已与教育事业结下了不解之缘。教会去哪里,哪里就有教会学校。即便传教士单纯的只想传教,不想过问教育,他们都会发现这是不可能的……教育已经成为基督教的支柱部分,不容被忽视”[3]13。

基于以上背景,中国传统女子教育的没落以及西方传教士来华的影响,教会开始兴办教育事业,包括成立教会女学。传教士胡约翰曾经说:“教会学校随时都会强调原本设校的初衷是为了给传教士培养受过良好教育的妻子,而这已经达到了比较好的效果……妻子们伴随着他们到边远的布道区工作”[4]131-176。由此,传教士便开始了兴办学校、创办女学的传道之路。首先是在各通商口岸,后来又逐渐发展到内地。一大批教会女学兴办起来,中国传统的重男轻女思想遭到了有力的挑战,这为近代中国女子教育的发展开辟了道路。

“不可否认的是,有一部分传教士是真正带着基督耶稣的信仰来拯救苍生的,他们深入到中国的广袤山村,一边兴办教育一边传播基督教。这些带着虔诚信仰来到中国的传教士,他们所开展的事业促进了教会女学的发展,也得到了近代中国社会的肯定。”[5]221

(二)教会女学的发展历程

在中国,教会女学的发展历程,大致可以分为以下两个阶段:

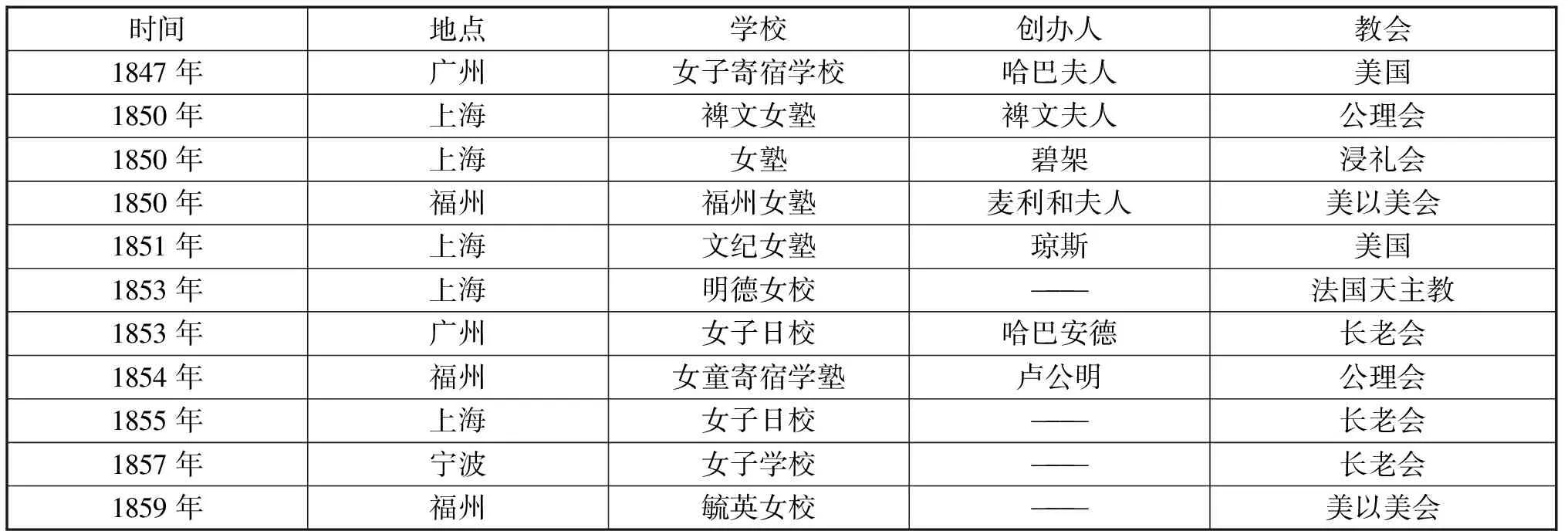

1.教会女学的初步发展期:即从鸦片战争爆发到19世纪60年代。自1844年在宁波成立第一所教会女校开始,“之后便分别在五口和香港开设了近11所教会女学”[6]212。其中较为著名的有:

表1 教会女学名录

如表1[7]所示,19世纪中叶,外国传教士创办了不少教会女子学校,这些早期的教会女学为近代的中国女子提供了固定学习的场所,但这个时期教会女学发展困难,数量较少。

2.教会女学的完善扩张期:即19世纪60年代以后。第二次鸦片战争后,传教活动变得进一步合法化。“据统计,到了1876年之后,教会女学有121所,学生人数达2 100余人,全国的基督教教会所办的女学共有82所,学生1 307人,女寄宿学校37所,学生794人,天主教教会所办的女校,据1934年统计:中学女校47所,教华学生2 005人,外生3 700人;高小女校158所,外生5 310人,初小女校885所,教华生2 912人,外生17 098人”[8]。到了19世纪80年代,大批美国传教士进入中国,这样的一股风潮加速了教会在中国创办女学的进程。这一时期著名的教会女校有1881年在上海设立的上海圣玛利亚女校;1892年开设的上海中医女塾。各地女学的成功建立使得越来越多的传教士开始认同教育是在中国传教的重要手段之一。

1905年中国的科举制度被废除,再加之教会学校在中国的兴办,教会大学在中国被提上了日程。1905年成立了华北协和女子大学;1907年设立了福州华南女子大学;1915年又兴建了金陵女子文理学院等。此时,在这种社会风气的影响下,除了女子学校,一些综合性的大学也开始招收女生,“女生被允许进入岭南大学、沪江大学,男女同校开始出现”[9]126。教会女学开始开展一些新的专业,如女子师范教育,这一专业开了女子职业教育的先河。1908年在上海的圣玛丽女校开设了师范科,之后,北京、福州、成都、武汉等十几个城市都开始设立女子师范学校。其次是医专或者护校。1870年,广州的一家教会医院正式开始招生,1879年第一批女孩入学,从此揭开了女性迈向医学领域的序幕。最后就是女子职业教育,为了广泛传播基督教的“福音”,一些专门培养女传教士的学校被创办。

到了民国,教会学校的影响越来越大,中国社会也开始慢慢认可和接受教会女学,教会女学的数量越来越多,规模也越来越大。特别是到了20世纪二三十年代,教会女子高等教育在中国越发蓬勃地发展起来。

二、教会女学的发展特点及教学内容

(一)发展特点

不同的时期,教会女学具有不同的发展特点。

创办初期,教会女学发展非常艰难。招生困难,生源缺乏是早期教会的一大特点。当时关于传教士创办女学的谣言就有很多种,有的盛传说是学校把女孩子的眼睛都挖掉去供上帝;有的说教会办学是假,要杀死女孩子们是真。因此家长们对女子学校更是避而远之。教会为了改变这种状况,尝试过很多办法,有的让学生们免费上学,有的还提供免费住宿,甚至有的还发放补助和津贴。但尽管如此,父母们还是不愿意让女孩入学。“本来自愿上学的学生就不多,而且还出现了中途退学的,教会女学的这种情况最为严重。就拿1850年在广州的一所教会女学来说,开学的时候只有三名女生入学,然而不久就有两名女学生因为不堪社会舆论的压力,便中途退了学。同年另一所在广州的女子寄宿学堂,开学当天报了名的女孩无一敢来报到入学的,教会女学劝说了几个,但最终还是退了学。由此可见,教会女学创办之初是何其艰难。”[10]557

造成这一状况的原因主要有两个方面,一方面是因为中国的传统观念和封建势力根深蒂固,中国人对西方的文化、科技、习惯不了解,更不想深入去接触,内心的猜忌和排斥占据了主导,因此他们不容许自己的女子进入基督教学校学习;另一方面是由于当时处在鸦片战争的背景下,国人对西方殖民侵略者都抱有抵触的心理,因此当外来的西方传教士进入中国后,他们对其一系列的举止都是存有戒备和恐惧心理的。即使是当时的通商口岸情况也并不乐观,但是随着传教士们的不断推进,教会女子学校还是艰难地发展起来了。

19世纪60年代以后,教会女学逐步发展,学生数量也逐年增长。1880年以后,在东南沿海的各通商口岸,教会女学的招生对象开始发生改变,他们已经开始不再提供免费上学,而是收取学费。这时的办学已经开始由一种慈善行为变成了盈利行为。例如中西女塾在当年的《中西教会报》和《教报》上都曾刊登过这样的广告:“中西女塾专门为培养有才识的大家闺秀,4岁以上的女孩都可以入学学习;书馆教授中国文字、英语,中国和西方的历史以及一些实用的知识,同时还教授西方的女红针黹、风琴等。学中国文字、英文的学生每年学费20元,想学针黹的学生要加6元,喜欢学风琴的加10元,住宿费是40元。”[7]这时的教会女学已经变成了贵族学校,高昂的学费是普通的工人家庭所无力承受的,只有那些达官贵显贵人家的女子才能上得起。

从劝学到求学,从发放补助到支付学费,这些变化从一个侧面反映出,在当时的中国,女孩的教育经费已经被大多数家庭所接受,成为家庭的必要开支,并且他们认为这种投资是有益处的,中国女性在争取受教育权利的道路上又向前迈进了一大步。这一阶段,教会女学不仅是在教学质量上,而且在办学层次上都有了很大的提高,程度也逐渐加深。

(二)教学内容

与传统的中国女子家教比起来,西方传教士所创办的教会女学具有以下很明显的特点。

以镇江女塾为例。镇江女塾的课程设置以12年为一贯,它的教学内容很丰富,涵盖的东西也很多。具体有以下几个特点:第一,教学内容涵盖范围广,除了将西学作为最重要的课程之外,动物学、植物学、算数、几何、代数、地理学、人体解剖知识、世界通史等科学基础知识也都是学生要学习的课程,而这些课程几乎涵盖如今中小学所要学的全部内容。第二,重视英语教育。传教士们认为,在教会学校里注重对英语的教育可以减轻学生们对西方外来人士的抵触心理,从而可以培植学生们亲近西方的心理,更进一步促进东西方的接触和了解,因此,教会学校都非常重视英语。英语课程是一直贯穿课程设置的必修内容。第三,宗教性十分明显。基督教《圣经》始终是镇江女塾的学生学习的重要课程,而这一课程的地位是其他所有课程所无法超越的。第四,兼顾中国的国学。从教学的课程设置就可以明显地看出,如中国传统的幼儿读本:《千字文》、《三字经》和《百家姓》等,儒家经典《四书》、《左传》和《诗经》等,这些国学也被列入了教会女学的学习课程之中。第五,重视学生的全面发展。教会学校始终强调学生要注意德、智、体、美全面发展。英语、体育等文体课一直贯穿其中,重视科学知识学习的同时,镇江女塾也很注重体育锻炼。以上的教学内容和中国传统的教育形式和内容有很大的不同,而这种新式的教育对近代中国女性能力的提升和素质的培养有一定的帮助。

三、教会女学的影响

在西方传教士的推动下,近代中国的女子教育出现并逐步的发展。不管最初他们创办教会女学的真正动机是什么,最终,教会女子学校在中国的创办和发展都对近代中国的女子教育、妇女解放和社会的进步起到了不可低估的作用。

(一)教会女学打开了中国女子求学的大门

几千年来,中国的传统思想已经深深植入到了每个中国人的心里,想要轻易地改变很难,因此,女子教育一直没有得到重视。《壬寅学制》是近代中国的第一个学制,学制中没有涉及正规女子教育的部分,之后的《癸卯学制》中有提及女子教育的部分,但只是说女子可以接受家教,“中国男女的区分非常的严谨,年少的女孩,非常不适合让她们结伴走在街市上。而且不应该多读西方的书籍,误学了外国的习俗,开始自行选择婚配的对象,助长了轻蔑父母和丈夫的风气。因此,女子只能在家庭受教或者受母亲的教育,让女子们可以识字,理解领会一些家庭要用到的算数知识,以及妇女应尽的本分,女工应该做的事,这些就足以持家了。那些没有用处的文辞,就不必再教了”[11]75。

教会女学的出现开始打破中国传统的思想观念,打开了中国女子求学的大门。西方传教士在中国创办女学的行为严重刺激和影响了中国人,一大批先进的知识分子开始积极宣传女子教育,制造社会舆论,开始了中国人自办女学的道路。1892年,郑观应在《女教》中曾说道:“在泰西,女子学校与男子学校一样重要,在孩子们八岁的时候,不分男女,都需要入学,教授他们读书、识字、算数等知识,女子学校的规矩和男子大致相同。”[3]58维新人士康有为、梁启超等也积极宣传女子教育,倡导兴办女学。中国人自己创办的第一所女子学校——经正女学,于1898年在上海创办,自此,女子教育在中国便真正得到了社会的承认。到了20世纪初,中国人自办的各种等级的女子学校迅速发展起来,大有超越教会女学的势头。

(二)教会女学开创了女子留学的先河

伴随着教会女学的发展,女子留学教育也开始出现。早在甲午战争之前,中国就已经出现了女留学生,她们打开了中国女性迈向世界的大门,开创了中国女子留学的先河。

金雅妹女士是我国第一位女留学生,她来自宁波一位牧师家庭。1881年的时候,金雅妹被其义父送往美国学习医学,就读于美国纽约医院所设的女子医科大学,1885年她以位居榜首的成绩毕业,成为了我国第一个赴美留学且获得大学毕业证书的女大学生。金雅妹于1888年回到中国,在厦门、成都等地都曾留有她行医救人的踪迹,受到了当地人的欢迎。柯金英女士是我国第二位出国留学的女性,出生于福州的她在美国国外传道会的资助下,于1884年赴美留学八年,就读于费城女子医科大学,1892年顺利毕业,次年回国。30多年来,柯金英一直从事着自己钟爱的医学事业,她为中国近代的医学发展做出了巨大的贡献。康爱德女士和石美玉女士是中国第三位和第四位女留学生。1892年,两人一同赴美留学,并求学于美国的密歇根大学,四年后学成回国,她们曾在江西九江等地行医。此外,她们还培训了一批女医生,为我国的医务事业做出了不小的贡献。总之,赴美留学的这四位女性,开创了近代中国女子留学的先河,同时,也使得知识女性的社会价值得到充分的体现。

(三)教会女学促进了中国妇女思想的解放

教会女学倡导男女平等,但这样的思想对于中国女性是难以接受的,她们的思想长期以来都被封建礼教禁锢着,不敢有超出女子规范的任何举动。而教会女学首先便打破了这样的封建思想,倡导男女平等,在中国实行男女同校。与此同时,他们把西方妇女解放的思想带到了中国,鼓励女性要敢于和命运抗争,勇敢地发展自我,掌握自己的命运,这对中国的传统思想是一次有力的挑战。在教会女学学习的学生都认为自己不仅是在学习知识,丰富自己的大脑,还是在为中国妇女争光,为卸下她们身上沉重的枷锁而努力。随着教会女学在社会上的影响越来越大,这样的新思想和新风气也在社会上流行起来,不仅促使中国妇女的思想得到解放,而且促使中国女性拥有独立、健全的人格。

教会女学在中国的发展对近代中国社会具有重要的积极意义,但是需要强调的是教会女学作为帝国主义对华进行文化侵略的重要组成部分,其消极影响也不容忽视。

[1]张海林.近代中外文化交流史[M].南京:南京大学出版社,2003.

[2]高时良.中国教会学校史[M].湖南:湖南教育出版社,1994.

[3]陈学恂.中国近代教育史教学参考资料:下册[M].北京:人民教育出版社,1993.

[4]黄新宪.基督教教育与中国社会变迁[M].福建:福建教育出版社,1996.

[5]何晓夏,史静寰.教会学校与中国教育近代化[M].广东:广东教育出版社,1996.

[6]顾长声.传教士与近代中国[M].上海:上海人民出版社,2004.

[7]汤清.中国基督教百年史[M].香港:香港道声出版社,1987.

[8]李楚才.教会教育[M].北京:教育科学出版社,1987.

[9]史静寰.近代西方传教士在华教育活动的专业化[J].历史研究,1989(6).

[10]郑登云.中国近代教育史[M].上海:华东师范大学出版社,1994.

[11]吴洪成.中国近代教会女学述论[J].西南师范大学学报(哲社版),1993(1).

[12]陈学恂.中国近代教育文选[M].北京:人民教育出版社,1983.