提供绘本情境培养学生“量感”

——绘本课《估一估》教学设计与解读

欧景升

【适合年级:二年级。】

【教学内容】

《汉声数学》丛书中的《猜一猜,算一算》和《从小爱数学》丛书中的《猜猜有几个》。

【教学过程】

一、以绘本语言为载体,初步感知估计的含义

读绘本内容:

假如我问你:“这个班级有几个学生?”

你可以先数一数,再告诉我正确的数字。

但是,如果我问你:“你住的城市或小镇有多少人?”你能告诉我准确的数吗?

这时候你没办法一个个去数。不过,你可以说一个大概的数字,也就是说,你可以估计你住的城市或小镇有多少人。

读完后问:估计是什么意思?你能用自己的话说说吗?

在学生自由发言的基础上,再出示下面的绘本内容。

估计是小心的猜一猜。

在很多时候,有人问:“有多少?”“有多高?”“有多远?”一般只需要给他一个估计的数字就可以了。

当然,你的估计必须很接近,对别人才有用。要想估计得好,多半得经过一些练习。

【教学意图:绘本用数班级人数和数城市人口的例子作比较,学生发现当遇到数量太大、没有办法准确数数的时候,可以用“估计”,估计的作用在这一个实例中得以凸显。估计是什么意思?绘本中“估计是小心的猜一猜”这一表征既童趣又能说明问题,学生很容易明白。】

二、根据绘本情境设计活动,感受估计方法

绘本中,哥哥和妹妹去买圣诞节用的金铃铛和珠子,遇到了以下问题:

到了礼品店,妹妹说:“哥哥,这里的金铃铛剩的不多了,我们得买200个金铃铛,会不会不够呢?”

哥哥:“让我们先估一估每盒金铃铛的个数,再算一算这三盒的总数,就知道啦!”

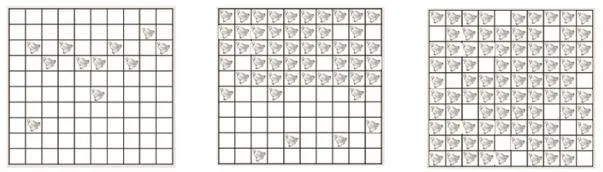

1.分别估计下面三图中金铃铛的数量,感受“标准量”。

师:同学们估得都挺准,你们有什么好办法呢?

学生会用比一行多一点、半盒左右、比一盒少一点来描述估计的方法。

师:你们估计的时候为什么要与一行、半盒、一盒的金铃铛数进行比较呢?

预设:因为一行、半盒、一盒的金铃铛数已经知道,跟它们比能够估计得准一些。

小结:大家说的一行、半盒、一盒,其实就是“标准”。在估计时,要先找到一个标准,然后把要估计的与标准比一比,这就是“小心的猜”。

【教学意图:在学生明白了估计的含义之后,如何“小心的猜”也是需要技巧的。通过猜不同数量的金铃铛,学生发现估计金铃铛数量时先找一个已知量,与之相比能接近准确值,而且不同的数量被比较的已知量也不同,这就是“标准”。标准量在估数中有重要的作用,通常人们在进行估计的时候会先定标准再估。】

2.联系实际,进一步感受“标准量”的作用。

提问:在我们的学习和生活中,有没有用到这种先找标准再估计的方法?

估教室的长,心中有一个1米的长度,1米就是标准;估操场的长,心中有个10米的长度,10米就是标准;估一个小朋友的身高,可以以自己的身高为标准……

小结:看来测量不同的东西会有不同的标准。这些标准在我们今后会常常用到,大家可要多多练习,这样才会越估越准。

3.设置问题,解决没有“标准量”的问题。

提供绘本中的弹力球,问:里面的珠子大约有多少颗?你有什么办法估计?

学生分小组讨论后反馈:有的小组先数一层多少颗再乘层数,有的小组则先抓一把数一数颗数再乘把数。

小结:如果没有标准,我们可以自己想办法以一小部分为标准再估计,这种以小估大的方法在估计里面常常用到。

三、估计在生活中的作用

教师继续读绘本《汉声数学》:

许多人在工作中用到估计。

建筑商要估计建一间房子大约要多少钱,他才知道这间房子该卖多少钱。他必须估计要用多少木材和其他建材。他还需要估计盖好房子要花多少人力和时间。

超级市场的经理必须估计每一种菜、肉大约会卖出多少。这个估计很重要,因为肉、菜和其他食物很容易坏。如果估计得超过了,会发生什么?如果估计不足,又会发生什么?

财政部每年都要估计全年的国家预算。如果没做好估计,会发生什么事?试着举几个必须做好估计的人。你在什么时候也要用到估计呢?

【教学意图:从学生身边的“估人数”引入,用生活中的“估房价”“估销量”“估预算”等现实问题收尾,充分体现了估计在生活中的普遍性。】

【课后解读】

一、借助绘本讲清“估计的本质”

估计在词典中的解释是“对事物做大致的推断”,但这一解释对二年级的学生来说显然过于抽象,而《猜一猜,算一算》绘本中对估计的解释“小心的猜一猜”,这一解释浅显易懂,非常符合儿童认知特点。《猜一猜,算一算》用大量的实例向学生传递估计在生活中的作用,《猜猜有几个》用生动有趣的情景“买圣诞金铃铛和弹力珠”给学生提供了很好的学习材料,因此本课整合了两个绘本,借助前者讲清估计是什么,借助后者讲清如何估计。

二、依托活动凸显估计“标准”

估计不是随便猜,是有方法的。估计的过程,实际上就是对被估计的物品与单位量进行比较的过程。比如,估计一段长度,必须先有一个单位长度的量感;估计重量、面积等等,都是这样。而这个“单位量”,就是“标准量”,在估计中,人们都有先建立标准量,再将被估计的物品与标准量进行比较的过程。因此,找标准量也是本课的重点。本课通过三个环节体现:其一,让学生对不同数量的金铃铛进行估计,再提炼估计的方法,“与一行比”“与半盒比”“与一盒比”其实就是估计的标准;其二,平时人们在生活学习中的估计,就是与标准量比的过程,感受标准量的重要性;其三,当没有标准的时候,要想办法“制造”标准,如估计弹力球“以小估大”的方法。本节课中,设计多个活动让学生感受“标准量”的重要性,感受估计不同物品标准量的不同,为后面学习重量、面积等“标准”埋下伏笔,同时教会学生估计的方法。

三、提供适合情境培养“量感”

这节绘本课是关于“量感”培养的课,侧重估计和量感的培养。这节绘本课引用生活中常见的情境,让学生有估的需求,进而让学生有层次地发展“数感”。这节课的情境素材基于需求,注重以下这两方面情境的设置:

1.情境从具体生活化到抽象数学化。

从身边的数数入手,情境从能数班级人数过渡到不能准确数出小镇人口,引发估计的需求。根据绘本设置估铃铛的情境,让学生感悟估计需要一个参照的标准。学生在这样生活化的情境中,知道不同情况下标准量是不同的,与一行比,也就是和一个十比较,进而是几个十的累加,常见的是和半盒50个、一盒100个比。这样的一个标准量的估计方法不仅是在数数内容方面,还有长度标准量、重量标准量、面积标准量、体积标准量等情境。这样的生活情境到不同情境的应用就是数学抽象化的过程。

2.情境从横向丰富性到纵向模型化。

这节绘本课设置了大量数数的情境,在数数的过程中,帮助学生提炼出最基本的方法,和标准量进行比较。这样丰富的情境,从零散的点、到一行的线、再到多行的面和多层的体,这些都是不同标准量的累加过程,也是估计的模型化过程,并且有形的表征支撑为学习长度、面积、体积的本质生成与计算埋下伏笔。